近年,産業構造の変化やグローバル化などにより,イノベーションを取り巻く状況は大きく変化するなか,アカデミアは,科学技術の発展やイノベーション創出プロセスにおいて,主要なステークホルダーと位置づけられ,産学共創による取組がこれまで以上に期待されている.医療分野においても,バイオ医薬品をはじめとした創薬開発から,AI/IoT技術を用いた医療機器,医療サービスなど,新たなモダリティや技術を用いたイノベーション活動が推進されるなか,医療系アカデミアの基礎研究力から臨床研究力を最大限活用した産学連携の推進が図られている.その一方で,産学官連携活動を行うにあたっては,経済的利益が介在するため,当該利益の存在によって,研究で求められる公正かつ適正な判断が損なわれているのではないかとの懸念,すなわち利益相反(COI)による弊害の指摘が生じうる状況にある.利益相反管理は,研究者が実施する各種産学連携活動について,社会,患者,被験者からの疑念や誤解が生じないよう予防・回避するという意義はもちろん,最先端の研究の信頼性を確保するという要素を多分にもつ.また,昨今,組織間連携や,産学間のクロスアポイントメントの導入など,産学連携のあり方が大型化・多様化するなか,組織としての利益相反管理の要請も高まっている.本稿では,利益相反管理の目的と必要性を振り返りながら,医学研究において個々の研究者に求められる利益相反管理のあり方を述べるとともに,新たな要請についても紹介していく.

https://doi.org/10.57369/pnj.24-003

はじめに

近年,科学技術の急速な進化,それに伴う産業構造の劇的な変化により,国際競争が激化し,科学技術が果たすべき役割はますます大きくなっている.そのようななか,わが国は「失われた30年」と評されるように国際競争力は過去最低の34位に落ち込んでいる(IMD世界競争力年鑑2022年版調べ).また,少子・高齢化の加速,人口減少による社会保障コストの肥大化などの障壁も存在する.こうした諸課題を克服し,閉塞感から脱却するためには,独創的であり先進的な科学技術を開発し,新産業を創出していくことが求められている.

医療領域においても,医薬品および医療機器はいずれも貿易赤字が続いていることから,わが国発の新規医薬品の開発や新規の診断や治療を可能とする医療機器の開発に向けて,大学と企業との共同研究をはじめとした産学連携活動,大学発スタートアップともに増加傾向にある2)8).

その一方で,大学や公的研究機関などアカデミアに所属する研究者などが産学連携活動や起業活動に取り組む場合,アカデミアが本来科学的・学術的真理の探求を通じ追求する社会的利益と,産学連携活動に伴い生じる経済的利益の衝突が発生する.これらは利益相反(Conflict of Interest:COI)状況と表現される.

わが国において公的に定められているCOI関係のルールは,医学研究に関するものが大半を占める.医学系研究者は,研究者であると同時に,医師,薬事審査の専門家,近年ではベンチャーの起業家といった多様な立場を有する.医学研究者として開発に関与した新規医薬品や医療機器の臨床研究に,医師の立場でかかわる等,患者や研究対象者,国民の健康・生命に直接かかわるため,COIによる弊害が発生した場合に生じる影響は人の健康,生命にかかわるおそれがある.そのため,医学研究におけるCOIは他分野と一線を画して取り扱われていると言える.

本稿では,医学研究において求められるCOI管理について,COIの基本的概念,管理が求められる場面,具体的な管理のあり方について解説する.最後に,近年管理の必要性が求められはじめている組織としてのCOIについても紹介する.

わが国において公的に定められているCOI関係の主なルールは以下のとおりであり,本稿とともに参照されたい.

・厚生労働科学研究における利益相反(COI)の管理に関する指針

・日本医療研究開発機構(AMED)研究活動における利益相反の管理に関する規則

・臨床研究法(2018.4~)

・再生医療等の安全性の確保等に関する法律(2019.4~)

・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における利益相反

I.COIの概念

利益相反(COI)とは,外部との経済的な利益関係等によって,公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる,又は損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態と定義されている3).公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が妨げられる状態としては,データの改ざん,特定企業の優遇,研究を中止すべきであるのに継続されている状態等と例示されている.具体的には,研究の結果やデータ等を過大あるいは過小に報告・発表することや,企業にとってネガティブな結果や有害事象等が生じた場合等に発表や研究を中止すること等が挙げられる.

外部との経済的な利益としては,研究活動を実施する過程で研究機関の立場で企業等から研究費として受領する場面や,研究者個人の立場で企業等から,各種謝金という形で受領するものが挙げられる.具体的には,以下の通りである.

経済的利益等とは,

・研究機関や医療機関等が企業から受領する研究費・寄附金,物品や役務等

・研究者や医療従事者等(配偶者や一親等の親族)が企業から受領する謝金等…講演・原稿執筆・助言・コンサルタント等

・研究者や医療従事者等(配偶者や一親等の親族)と企業等との関係…会社の役員就任・株式保有・特許ライセンス等

しかし,このような経済的利益等を研究者が企業等から獲得することが,必ずしも研究の公正性が歪められ,当該企業を優遇したり,研究にバイアスを発生させるというものではない.その一方で,社会・第三者に視点をおくと,企業から一定規模以上の研究費や個人的収入等を獲得している研究者には,当該企業との結びつきは強いと思われ,バイアス発生の疑念の視線が向けられる可能性があることは十分理解しておく必要がある.

そこで,存在するCOIを適切に管理することによってCOIによる弊害発生を未然に防ぐと同時に,社会や国民に対しCOI管理を通して,透明性確保や経済的利益の必要性を説明できる状況にしておくことが必要といえる.

II.COI管理が求められる場面

医学研究に関しては,医学研究の種類ごとにCOI管理のルールが定められている.COI管理が求められる場面ごとに関連規程とCOI管理の目的などを紹介していく.

1.公的研究費を用いて実施する研究

1)関連規程

・厚生労働省『厚生労働科学研究における利益相反(COI)の管理に関する指針』(平成20年3月31日,平成30年6月26日一部改正)3)

・日本医療研究開発機構(AMED)『研究活動における利益相反の管理に関する規則』(平成28年3月17日,平成30年3月29日,令和2年3月26日一部改正)10)

・研究機関ごとのCOIマネジメント規程

2)COI管理の目的

公的研究である厚生労働科学研究費やAMED研究費を用いて実施する研究が,企業等の関与や企業等からの経済的利益の存在によって,信頼性が損なわれることがないように,研究の公正性,信頼性を確保するために,利害関係が想定される企業等とのかかわり(COI)について適正に対応することが定められている.

3)COI管理のあり方

研究者は,各研究機関(所属機関)が定めるCOIルールに従って所属機関のCOIマネジメント委員会にCOI自己申告書を提出し,マネジメントを受け,必要な措置をとることが要請される.COI申告の内容や必要な措置が講じられる場面や具体的な措置の内容については,所属機関ごとに定められる.なお,厚生労働省あるいはAMEDは,研究者の所属機関に対し,COI管理状況の報告を求めている.

2.人を対象とする医学系研究(特定臨床研究以外)

1)関連規程

・文部科学省,厚生労働省,経済産業省『人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針』7)

・研究機関ごとのCOIマネジメント規程

2)COI管理の目的

「人を対象とする医学系研究」は,須く人間の尊厳および人権が守られ,研究の適正な推進が図られるべきであるため,研究への企業の関与や経済的利益の存在によって,研究の信頼性が損なわれたり,研究対象者の保護がおろそかになることがないように,研究の信頼性確保に向けて研究者に対してCOI管理が求められている.

3)概要

指針では,第6章 研究の信頼性確保において 利益相反の管理(第12)を定め,以下の3つのことを研究者等に求めている.

(1)研究者等は,研究を実施するときは,個人の収益等,当該研究に係る利益相反に関する状況について,その状況を研究責任者に報告し,透明性を確保するよう適切に対応しなければならない.

(2)研究責任者は,医薬品又は医療機器の有効性又は安全性に関する研究等,商業活動に関連し得る研究を実施する場合には,当該研究に係る利益相反に関する状況を把握し,研究計画書に記載しなければならない.

(3)研究者等は,(2)の規定により研究計画書に記載された利益相反に関する状況を,インフォームド・コンセントを受ける手続において研究対象者等に説明しなければならない.

4)COI管理のあり方

研究者は,各研究機関(所属機関)が定めるCOIルールに従って所属機関のCOIマネジメント委員会にCOI自己申告書を提出し,マネジメントを受け,必要な措置をとることが要請される.COI申告の内容や必要な措置が講じられる場面や具体的な措置の内容については,所属機関ごとに定められる.

3.臨床研究法・再生医療等の安全性の確保等に関する法律下の研究(以下,特定臨床研究等)

1)関連規程

『臨床研究法』4)

『再生医療等の安全性の確保等に関する法律』6)

2)COI管理の目的

『臨床研究法』は,臨床研究に対して研究費を提供していた製薬企業が,研究データの恣意的な操作を行った結果,研究の客観性・公正性が損なわれ,研究活動そのものに対する社会からの信頼が揺るがされるという事案等を背景に成立した.そのため,研究を実施する者に対して,臨床研究への医薬品等製造販売業者等の関与の状況を把握し,適正に管理するとともに透明性を高めることにより,国民の臨床研究に対する信頼の確保を図ることで,適切な臨床研究を推進することを目的に,COI管理が法律で定められている.

3)COI管理のあり方

臨床研究法および関連規則の定めに従い,研究責任医師・研究分担医師・統計解析責任者・研究を実施することによって利益を得ることが明白な者(臨床研究に用いる医薬品等の特許権を有する者,公的研究資金の研究代表者等)にCOI管理が求められる.具体的には,『臨床研究法における利益相反管理ガイダンス:利益相反管理基準』に従いCOI管理を行うことが要請される.

III.COI管理の方法

COI管理の具体的な方法は,IIで述べた通り実施する研究の種類によって異なるが,(i)研究に関係するCOIを抽出し(自己申告),(ii)COIについて必要な措置を講ずるという基本的スタンスは共通している.

1.COI自己申告

公的研究費を用いた研究の場面でも,臨床研究の場面でも,「実施する研究に関係するCOI」について自己申告が求められる.具体的には,研究のCOIと,研究者のCOIという2つの視点で抽出していくことが必要になる.

1)研究のCOIとは

例えば,実施する研究が,A社が製造販売する製品を評価する場合,当該企業(A社)との関係について,以下の申告が必要となる.

・A社から,当該研究に使用する研究資金などを受け取っている場合

・A社から,当該臨床研究に使用する物品(医薬品などを含む)や施設などの提供・貸与を受けている場合

・A社から,役務を受けている場合

・A社に在籍する者あるいは過去2年間在籍していた者が研究に参加する場合

研究のCOI

企業等の範囲:『臨床研究法』では,『会社法』で規定された法人組織(株式会社,合名会社,合資会社及び合同会社)を指すものとされ,NPO法人や財団法人等の非営利団体は含まれないこととされている.しかし,当該非営利団体の運営資金が特定の企業等から提供されている場合等,実質的に,当該非営利団体を介して当該特定の企業等から資金提供を受けている場合もあるため,NPO法人や財団法人等についても自己申告が求められることもある5).

2)研究者のCOIとは

例えば,実施する研究が,A社が製造販売する製品を評価する場合,当該企業(A社)と研究者との関係について,以下の申告が必要となる.

・研究者がA社から年間合計●●万円以上の個人的利益を得ている場合(給与・謝金等)

・研究者がA社の役員等に就任している場合

・研究者がA社の株式を保有している場合

・研究者がA社に個人特許をライセンスし,収入を得ている場合等

研究者のCOIについて

申告対象者:研究者本人のみならず研究者と生計を同じにする配偶者およびその一親等の親族=親/子についても申告が求められるのが一般的である.

2.COIへの対応11)

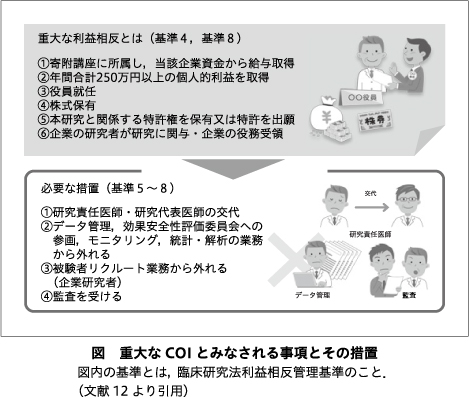

COIが存在する場合の対応としては,次の2つのことが求められる.具体的には図に示す通り,1つは研究実施に際し,実施する研究に重大なCOIが存在する場合には必要な措置を講ずること,もう1つは存在するCOIを開示することである.

1)重大なCOIへの対応

研究に関係するCOIの内容に,当該研究の実施に重大な影響を与えるおそれがあると考えられるCOI(重大なCOI)が存在する場合には,必要な措置を講ずることが求められている.

「II.COI管理が求められる場面」の3で示した,「臨床研究法・再生医療等の安全性の確保等に関する法律下の研究(以下,特定臨床研究等)」では,重大なCOIが存在する際に求められる対応として,明確な基準が示されている.具体的には,研究責任医師や研究代表医師に,重大なCOIが存在する場合には,原則同立場から外れることが要請されている.しかし,現実的には,交代が難しい場合も多い.そのような場合には,研究活動のバイアスを発生させることが可能な業務(データ管理,効果安全性評価委員会への参画,モニタリング,統計・解析,被験者リクルート)から外れることや,第三者による監査を受けることなどが要請されている.また,研究責任医師および研究代表医師以外についても,重大なCOIが存在する場合には,同様の対応が要請されている.

他方,II.1で示した「公的研究費を用いて実施する研究」および,II.2「人を対象とする医学系研究(特定臨床研究以外)」については,基本的に研究者が所属する研究機関のCOIマネジメント委員会が独自の基準で判断することになる.

いずれの場面であっても,COIが存在することで研究の中止等が求められている訳ではなく,COIが存在する場合に信頼性維持に資する研究体制での研究実施が要請されているものである.

2)COI開示

COIが存在する場合に,研究者は必ず当該COIを開示することが求められる.具体的には研究成果を公表する場面(学会発表・論文投稿等),そして実施する研究が人を対象とする医学系研究や特定臨床研究等の場合には,研究計画書への明示と研究対象者への開示も要請される.

COIを開示する目的は,医学研究の受け取り手である研究対象者や患者,他の研究者にとっては当該研究に参加するか,当該研究を信頼するか,活用するかの意思決定するための重要な判断材料といえる.そのため,COIが存在するにもかかわらずCOIを開示しないことは,研究の信頼性を失う可能性すらあるので,研究者に求められるCOI管理のなかできわめて重要な対応と位置づけられている.国内外で生じた過去のCOIが問題視された事案の多くも,この論文投稿や学会発表の際のCOI非開示が原因となっている.

3.研究成果公表時に求められるCOIについて

1)開示の範囲

医学系研究の実施から結果公表過程にかかる発表者と企業等との関係性について,開示が求められる.具体的には,研究資金源,研究の企画とデザイン,プロトコール作成,データ集計と処理,データ管理と解析,論文作成などに企業などと関係性,企業の関与がある場合には開示が必要となる.

2)開示対象者

研究成果の公表時に求められるCOI開示は,筆頭演者,ファーストオーサー/リードオーサーのみならず,共同演者,共同著者のCOIについても開示が必要とされることが多い.前述した開示の趣旨の通り,研究結果の受け手の意思決定には,研究代表者のみならず,研究に関与した共同研究者のCOIも重要な判断材料になるため,研究全体のCOIについて開示を行うことは重要である.

3)開示の具体的な条件

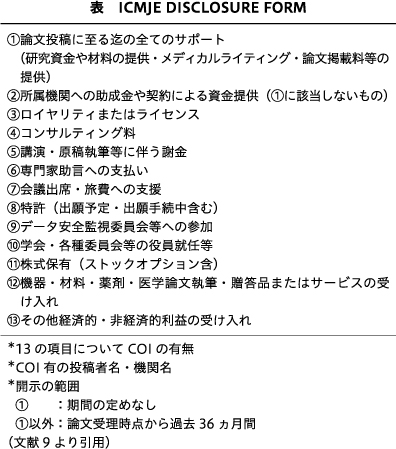

前述した研究のCOIと研究者のCOIについて開示が求められることが基本だが,具体的な開示条件については学会やジャーナルごとに定められている.投稿するジャーナルや学会ごとに基準が異なるため,COI開示に不足が生じないように,発表する学会やジャーナルの規程の確認が必要である.なお,日本医学会『COI管理ガイドライン2022』9)では,投稿論文での開示基準について,約6,000の医学系国際雑誌が採用する医学雑誌編集者国際委員会(International Committee of Medical Journal Editors:ICMJE)1)の基準を踏襲することを推奨している.具体的な基準は表の通り.

IV.組織COI13)14)

近年,産学連携活動のあり方は,大型共同研究の実施,共同研究講座(ジョイントリサーチ講座)の設置,組織間連携(包括連携)や,民間企業と研究機関間でのクロスアポイントメント制度の導入など,多様化すると同時に大型化する傾向にあり,その関係性は近接している.また,一部の大学では企業の株式保有や企業に出資を行うなど,大学において経済活動が身近になってきたといえる.このように大学など研究機関と企業等との関係が深まることは,わが国発のイノベーションの創出に寄与するものとして期待は大きい.しかしながら,大学等研究機関が企業から一定規模を超える利益を獲得することによって,研究機関として求められる公平かつ適切な意思決定が失われ,当該企業を優遇しているのではないか(バイアスの発生),といった指摘が生じる可能性が出てくる.

そこで,米国の大学や研究機関では,組織自体の活動や各種取引(共同研究の実施,業務委託,物品などの調達,知的財産のライセンス)の公正性を確保するために,組織COIマネジメント体制を整備する機関も増えてきている.

具体的なマネジメント方法としては,研究機関と結びつきの深い企業を定義,抽出し,研究機関による当該企業に対する各種意思決定や取引条件の設定などが適切に実行されていることの確認プロセスを確立することである.また,組織COI企業を公表することで,社会に対する説明責任を果たすと同時に,研究者をはじめとした所属の構成員に対する情報開示を行うこともCOI管理として有用と考えられている.

組織COIと個別の研究の関係としては,実施する研究自体にCOIが存在しない場合あるいは,医学研究にかかるCOIについては適切にCOI管理を行っている場合であっても,所属する機関にCOIが存在することで,研究への疑念が生じることもありうる.組織COI管理は,基本的に大学など研究機関が実行するものであるが,研究者サイドでも,所属する機関の組織COI対象企業の把握に務め,実施する研究に関係する企業に組織COI企業が存在する場合には,併せて開示することで研究のさらなる信頼性確保につながると考えられる.

しかしながら,現在わが国の大学では,組織COI管理体制を構築できている大学は少ない.大学等組織自体の信頼性確保および説明責任を果たすのみならず,組織内で実施される個々の研究や研究者自身の信頼性を確保するうえでも,組織COI管理の整備が進むことを期待したい.

おわりに

本稿では,COIについて基本概念から管理の方法などについて述べてきたが,COI管理は研究活動,研究成果,研究者自身の信頼性や公正性を確保するために有用であり,万が一疑義が生じた場合にそれを払拭する手段となりうる.しかしながら,過去にCOIの指摘の生じた事例は,研究成果公表時にCOIが未開示,あるいは開示内容の不足・不備が多い.このような指摘が生じると,研究活動自体は公正かつ適正に実施されていたとしても,COI開示をしていなかったことで研究への不信感につながってしまう.本稿を通じて,COI管理が研究の信頼性を確認する研究の重要なプロセスであるという理解が深まることを期待したい.

そして,医学研究に関するCOI管理は,『臨床研究法』による義務化によって,COI管理の方法に関する標準化が進み,研究者の意識も高まるなど,その位置づけは大きく転換したといえる.その一方で,COI管理に関する医学系研究者の事務的負担も大きくなっているとの声は多い.COI管理は,研究の信頼性を確保するうえで重要なプロセスであることを念頭におきつつ,研究者の負担を軽減できるプロセスへの転換については,著者自身検討を重ねていきたい.

編 注:第118回日本精神神経学会学術総会教育講演をもとにした総説論文である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) ICMJE: Form for Disclosure of Potential Conflicts of Interest (https://www.icmje.org/conflicts-of-interest/) (参照2023-04-13)

2) 経済産業省: 大学発ベンチャーデータベース. (https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/univ-startupsdb.html) (参照2023-04-17)

3) 厚生労働省: 厚生労働科学研究における利益相反 (Conflict of Interest: COI) の管理に関する指針 (平成20年3月31日科発第0331001号厚生科学課長決定). (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000152586.pdf) (参照2023-04-13)

4) 厚生労働省: 臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について (厚生労働省医政研発1130第17号平成30年11月30日) (https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000422858.pdf) (参照2023-04-13)

5) 厚生労働省: 臨床研究法における利益相反管理ガイダンスに関するQ & A Ver.1.0 (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000202036.pdf) (参照2023-04-13)

6) 厚生労働省: 再生医療等研究の利益相反管理について (厚生労働省医政研発0320第1号 平成31年3月20日) (https://www.mhlw.go.jp/content/000491185.pdf) (参照2023-04-13)

7) 文部科学省, 厚生労働省, 経済産業省: 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針〔令和3年3月23日 (令和4年3月10日一部改正, 令和5年3月27日一部改正)〕 (https://www.mhlw.go.jp/content/001077424.pdf) (参照2023-04-13)

8) 文部科学省科学技術・学術政策局産業連携・地域振興課: 大学等における産学連携等実施状況について令和3年度実績. 2023 (https://www.mext.go.jp/content/20230731-mext_sanchi02-000020147_1-01-3.pdf) (参照2023-11-20)

9) 日本医学会: COI管理ガイドライン2022 (https://jams.med.or.jp/guideline/coi_guidelines_2022.pdf) (参照2023-04-13)

10) 日本医療研究開発機構(AMED): 研究活動における利益相反の管理に関する規則 (平成28年3月17日, 令和2年3月26日一部改正). (https://www.amed.go.jp/content/000062757.pdf) (参照2023-04-17)

11) 日本医療研究開発機構(AMED): 研究公正高度化モデル開発支援事業「公的研究費及び臨床研究法の利益相反管理に関するe-learningシステム及び補充教材」. (https://coi.tmdu-oi.jp/) (参照2023-04-13)

12) 東京医科歯科大学: 研究者向けe-learning. (https://coi.tmdu-oi.jp/coi_5) (参照2023-04-13)

13) 東京医科歯科大学: 組織としての利益相反マネジメントマニュアル (https://coi.tmdu-oi.jp/coi_4) (参照2023-04-13)

14) 東京医科歯科大学: 組織的な産学官連携リスクマネジメントに関する手引書 (https://risk.tmdu-oi.jp/wp-content/uploads/2019/06/tebikisho.pdf) (参照2023-04-13)