著者が経験した精神科医としての研修は,精神科単科病院である木更津病院における常勤医としての勤務(1975~1979年)と同じ時期に,委託研究生として受けた千葉大学病院精神科における力動的精神療法および児童精神科臨床の研修であった.その時期に学んだ精神分析理論や力動的な発達論,あるいは子どもの精神療法であるプレイセラピーの実践経験などは,著者が児童精神科医を専門性として選択しようとする決断の背中を強力に押してくれる要因となった.そして,1979年から国立国府台病院所属の児童精神科医として2013年3月まで34年間仕事をしたなかで,著者はさまざまな精神疾患をもつ子ども,とりわけ不登校を主症状とする子ども,あるいは不安症や摂食障害などの子どもの外来治療および入院治療に取り組んできた.その経験を通じて著者は児童精神科入院治療論と不登校論に特に関心をもち,早い段階からそれらの探求を生涯の課題と考えるようになっていた.それからさらに10年以上過ぎた現在,著者なりに大切にしている児童精神科医であることの心得として,(i)診療対象としての子どもの時代的変化についていくこと,(ii)児童精神科治療を構造的にとらえること,(iii)子どもの心の高い可塑性を生かすことの3点を挙げることで,児童精神科臨床の今後の発展のための展望とした.

https://doi.org/10.57369/pnj.24-111

はじめに

私は,1975年6月に医師免許を得て,精神科および児童精神科臨床の研修を経験して以降,特に1979年7月に当時の国立国府台病院精神科児童部門(以下では現在の呼称である「児童精神科」を用いる)に採用されて以降は,もっぱら児童精神科医療に携わる臨床家であろうと決意して現在までの半世紀近くを歩いてきた.1987年に,国府台病院が国立精神・神経センターに併合されたことで始まった研究活動の機会も,さらには2002年から2006年まで就いていた同センター精神保健研究所児童・思春期精神保健部長としての仕事も,あくまで臨床研究の範囲にとどめてきた.ここでは,現在みるような児童精神科臨床のそれなりの隆盛を夢にも想い描くことができなかった時代に精神科医としての修業時代を過ごし,あえて児童精神科医の道を選択して歩んできた平凡な児童精神科医がその過程で考えてきたことの概略を述べてみたい.

なお,現在まで48年に及ぶ臨床活動の間に,精神疾患の診断名とその概念は大きく変遷してきたため,本稿ではIとIIで登場する著者自身の研修・修行過程で経験した疾患名についてはその当時の疾患名を記載しているが,IIIでその後の児童精神科医としての臨床活動および臨床研究で取り組んだ疾患の名称と,IVで著者が現代の読者に伝えたい児童精神科臨床の展望として触れる疾患名に関しては,若い読者にも理解しやすいよう,原則として『Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition(DSM-5)』1)(以下,DSM-5)所収の疾患名を使用している.

I.著者の精神科・児童精神科研修小史

著者は,1975年に千葉大学医学部を卒業し,1969年に大学医局制度の封建性を批判し,医師の基本的生活権と臨床現場の重視をうたって,教授を除く医局関係の精神科医ほぼ全員の参加をもって結成された千葉大学精神科医師連合(以下,医師連合)の方針にしたがって,医師免許取得と同時に単科病院である同仁会木更津病院に就職した.同院での勤務は諸先輩の指導のもと,医師そして精神科医としてのイロハから臨床を学びかつ経験させてもらった.同じ年に2名の他大学卒業の女性医師が木更津病院に就職し,1年後には千葉大学の同級生の男性医師1名も加わり,同年代4名で精神科臨床を学びあえたことは非常に心強いことであった.当時の木更津病院では,著者を含む若手医師の担当患者を中心に入院患者の自殺が続き,医局長を中心として毎夜のように医局で厳しくも真剣な議論を重ねたことは忘れがたい記憶である.これはわれわれの「未熟さ」というだけではすまされない著者の臨床家としての原体験であり,いまだその正解を見いだせずに彷徨っているという思いがある.

木更津病院勤務が1975年6月に始まり,同年10月からは医師連合と千葉大学神経精神医学教室との協定に基づき,週2回の大学病院精神科での臨床研修が始まった.この研修は医師連合員である研修希望者が大学有給者のなかから,これと思う指導医に直接依頼し,受け入れてもらうというシステムで,他の有給者による講義もそこに組み込まれてはいたが,臨床の場に密着した研修は指導医1名にお願いするルールだった.著者は,現在でいう医学部5年生から6年生にかけて,精神科医志望の先輩や同級生らとともに取り組んだFreud, S. の原書輪読会を指導してくれると同時に,5年生で行われた講義「精神医学総論」の担当講師でもあった野沢栄司先生にお願いした.

野沢先生は千葉大学精神科では精神分析と児童精神科臨床を専門領域としていたので,著者は必然的に力動的精神療法と児童精神科臨床の実践的な指導を受けることになった.著者が委託研究生として実際に治療を受け持ったのは,国府台病院に勤務するまでの4年間で,力動的精神療法は10歳代後半から20歳代にかけての青年3名の精神療法を,そして児童精神科臨床はプレイセラピー(遊戯療法)のセラピストとして通算6,7ケースを担当した.

担当した力動的精神療法ケースのうち,不安神経症と診断された1名は2年ほどの治療で改善し終結したが,境界例と診断されていた2名の治療は遷延し,5年ほどの間にそれぞれの理由で中断した.現在の著者の見立てでは,そのうちの1人は自閉スペクトラム症(autism spectrum disorder:ASD),もう1人はhypervigilant typeの自己愛性パーソナリティ障害(narcissistic personality disorder:NPD)の青年であったと考えているが,どちらも当時はそのように見立てることができないまま治療中断となった.ASDの青年は,当時のASD概念が幼児自閉症(現在なら「知的発達症を併存するASD,重症度はレベル2~3」)に限られており,後のアスペルガー障害(現在なら「重症度がレベル1のASD」)という概念を著者はもっていなかった.また,NPDの青年についても,NPD概念が明確に示された1980年上梓のDSM-IIIに始まり,2022年上梓のDSM-5-TRに至る現在まで,NPDは一貫して尊大で万能的な自己像に固執するパーソナリティ傾向を指しており,失敗や傷つくことを恐れて回避的となる“hypervigilant narcissist”3)と呼ばれるようなパーソナリティ傾向を含めていない.そのため,著者の会っていた治療に熱心で,治療者を理想化しながら,頑として回避的なひきこもり生活を抜け出そうとしない青年を定義する概念として,傷つきやすい自己愛性のパーソナリティ傾向をNPDととらえることはできなかった.どちらも現在でもけっして治療が容易とは思えないケースではあるが,少なくとも何が起きていたかは理解できるようになった現在の著者にとっては痛みを伴う大切な臨床経験である.

一方,児童精神科診療研修は,その大半がプレイセラピーの治療者としての経験を積ませてもらうというものであった.毎週1日の児童精神科研修日に,毎回数ケースのプレイセラピーを治療者として取り組むとともに,16時頃から2~3時間開かれるミーティングに参加した.そこでは,その日の研修者によるプレイセラピーの報告と,野沢先生による親面接の報告があり,両者を突き合わせつつ野沢先生と参加者全員による活発な議論が行われた.著者がプレイセラピーを受け持ったなかで特に印象に深いのは,非行(盗みと弄火)の診断で,途中半年の入院を挟み,「明智小五郎(患児)・怪人二十面相(治療者)ごっこ」が展開した小学校5年生男子と,お気に入りのミニカーでの一人遊びを繰り返した幼児自閉症の男子である.

こうした4年間の青年期の力動的精神療法とプレイセラピーを実践的に学ぶ経験から,著者は幼児期から青年期前半段階(思春期とも呼ばれる)までの子どもの治療における「遊び」の意義と,治療において治療者が能動的でありすぎないことの重要性を思い知ることになった.さらにその期間に野沢先生から教えられたのは心の発達論の重要性である.この課題については国府台病院へ移った後さらに4年間ほど,千葉大学看護学部教授に転出していた野沢先生が主宰していた週1回の集団スーパービジョンに参加し,子どもの精神療法の基礎を学ぶ過程で,Mahler, M. S. ら7)の分離―個体化過程論やBlos, P.2)の青年期論などの発達論を輪読会を通じて先生から叩き込まれたという思いがある.それらの論文を自分なりに理解し,徐々に自分の言葉で子どもの心について語れるようになっていく過程がただただ楽しくてたまらなかったことをはっきりと覚えている.

さらに,初期の研修時代や,その後の国府台病院時代にどうしても取り組まざるをえなかったのは児童青年精神医学を体系的に理解することであった.当時の医学部教育では大学での子どもの精神医学の講義は限られたもので,医師になってから手探りで学び始めるのが普通であった.著者が参考にしたのは当時入手可能だったKanner, L. の教科書と牧田の教科書であり,野沢先生とともに和訳に取り組んだWeiner, I. B. の青年期の心理学的障害に関する書籍14)だった.翻訳作業で著者が担当した章の1つは「学業不振」で,その背景に受動―攻撃性が関与するタイプがあり,自己を貶めて養育者への怒りを密かに表現する屈折した心性の存在を知る経験となった.

II.国立国府台病院児童精神科での児童精神科修行

1979年7月,31歳となっていた著者は,国立国府台病院(国立精神・神経センター国府台病院を経て現在は国立国際医療研究センター国府台病院)での医師生活を始めた.なお,著者を国府台病院に呼んでくれたのは児童精神科もその一部門であった精神科の筆頭医長である荒川直人先生をはじめとする精神科の諸先輩であった.児童精神科部門は専任の医長と著者の2名の常勤医,そして著者の前任者で国立精神衛生研究所(現在の国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所)児童精神衛生部に移った医師が併任として引き続き診療にかかわってくれる体制であった.精神科医局に著者の机はあり,昼休みや勤務時間後などの多くの時間をそこで過ごしたが,そこではしばしば荒川先生や清水順三郎先生をはじめとする諸先輩が精神医学や精神科医療に関する熱い議論を戦わしており,著者も未熟ながらそこに加わり,しばしば厳しく叱られ,たまに認められる経験を重ねた.振り返れば,その熱い議論のなかにいた時間こそが児童精神科医療を広い視野でとらえるという感覚を育んでくれた培地だったと感じている.

野沢先生の力動的な児童精神科臨床になじんだ著者は,1979年に出会った国府台病院児童精神科の現実に衝撃を受けた.直接の上司である児童精神科医長は入院中の子どもの行動にほとんど注文をつけず,入院した直後でも退院希望が出ればすぐに退院としており,入院後に子どもが必ずや直面するだろう不安や抑うつ感あるいは治療への抵抗を取り組むべき治療対象とは見なしていないようであった.野沢先生に教えられた力動的な患者―治療者関係に注目し,表出される患者の感情や行動や言葉を治療者の「いまここで(here & now)」の感情体験と対照させることで,子ども本人やその親子が抱える内的課題をとらえようとする著者の姿勢は,児童精神科医長に心酔する病棟スタッフには子どもの意志を無視していると見えたらしく,児童精神科病棟で担当患者を受け持って間もなく,当時の看護師長から「先生は子どもに強制するというやり方なのですね」と批判された.これが医長の不登校論と子ども観にしたがって運営された病棟の現実だと,未熟ながらも感じとった著者は,児童精神科入院治療論を深めていきたいとの思いを強くした.その頃,著者は野沢先生に誘われて星和書店の「児童精神科臨床シリーズ」刊行のための研究会に加わり,1982年に上梓されたシリーズ第3巻『入院治療1』のための論文を執筆するという機会を与えられた.それは「入院への導入と入院生活―その精神力動的考察―」8)という論文で,当時の国府台病院児童精神科に入院した子どもの入院経過を適応群,過剰適応群,葛藤持続群に3分類し,入院生活導入段階での各様態の特徴と治療的介入の工夫について論じたこの文章が著者の入院治療論の最初の一歩となった.

III.児童精神科医として取り組んだ主な課題

以上のような経験を通じて,著者は自分なりの児童精神科臨床の感覚と思考の柱を打ち立てるべく,多職種の同僚とともに取り組み始めたのが児童精神科入院治療論と不登校論という2課題である.その取り組みについて以下でその概略を述べてみたい.

1.著者の児童精神科入院治療論

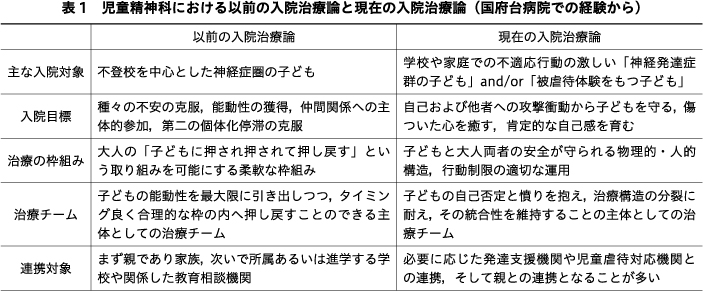

すでに触れた1982年上梓の書籍中に掲載された文章の執筆を機に,中学生を中心とする子どもの入院治療における回復機転を合理的に説明できる論理の構築に本格的に取り組み始めた.この取り組みは,当時の国府台病院での児童精神科入院治療について議論を繰り返した心理師,ソーシャルワーカー,作業療法士,看護師,そして院内学級の教員諸氏ら,多くの存在があってこそ可能であった.その頃に考えていたのが表1に示した「以前の入院治療論」である.この「以前」とは1980年代から1990年代のことで,当時の国府台病院児童精神科の主たる入院対象が表1のように不登校を中心とした神経症圏の比較的健康度の高い子どもとなっているところに特徴がある.一方,21世紀に入ってから20年ほどで多数派となった入院対象は,学校や家庭での不適応行動が激しい,現在でいうASDなど神経発達症群の子どもや被虐待体験をもつ子ども,そしてその両方をもつ子どもであり,そうした子どもに対する入院治療論は必然的に大きなパラダイムシフトを求められることになった.

これら2つの呼称は,それぞれ過去と現在という時系列に沿った表現であり,前者は今や無用の古い入院治療論,後者が現状に合致した入院治療論と受け取られる可能性があるという意味では必ずしも適切な呼称ではない.実際には「現在の入院治療論」の対象である治療チームによる強力な保護を必要とする攻撃的で自己破壊的な子どもの多くが,治療を通じて安定するにつれ入院中の同年代集団との関係性に関心が向き始め,やがて「以前の入院治療論」に示されている青年期前半段階の健康な心の育ちを支える役割を治療チームに求めるようになるのを著者は繰り返し見てきた.とはいえ,個々の子どもの治療経過によって,治療構造を2種類の入院治療論の間でスイッチのように切り替えることは,集団生活の場である児童精神科病棟にとって困難な課題である.結局,児童精神科入院治療は病棟全体の治療構造およびその運用法を「現在の入院治療論」に基づいて設定したうえで,入院治療を通じた子どもの状態像の変化に応じて,個人としての行動選択の自由度を調整したり,集団療法を適切に実施したり,病棟および病院内学級での大小の集団活動を利用することで「以前の入院治療論」で示した仲間関係の経験を保証するといった工夫を重ねていく地味な取り組みとなるだろう.こうした子どもの入院治療をめぐる考え方について著者は,2022年に齊藤・岩垂共編で金剛出版から上梓された『児童精神科入院治療の実際―子どもの心を守り・癒し・育むために―』12)のなかでその概要を総論として記載するとともに,巻末の7つのケース検討論文のそれぞれにコメントした各著者との対話を通じて表現したつもりである.

ここまで国府台病院児童精神科で取り組んだ入院治療論について語ってきたが,入院治療論は児童精神科入院病棟をもつ医療機関の集まりである「全国児童青年精神科医療施設協議会(全児協)」が1971年1月から年1回の研修会を続けるなかで一貫して議論してきた.この10数年で児童精神科入院治療論をテーマに世に出た書籍としては,先の齊藤・岩垂編集のものの前に,国府台病院児童精神科での元同僚である山崎による静岡県立こども病院での活動から児童精神科の入院治療の意義を論じた書籍15)と,金井,中西による三重県立子ども心身発達医療センターでの臨床活動を基盤として入院治療の諸側面を論じた書籍6)が上梓されている.これらの書籍の編者あるいは著者の大半は,全児協正会員施設に現在も勤務しているか,過去に勤務した経験をもつ医師である.全児協が今後もわが国における児童精神科入院治療の意義と課題について真摯に議論しあう場であり続けてほしいと願っている.

2.著者の不登校論

著者が国府台病院児童精神科で出会った児童精神科医長の不登校論13)は,不登校発現の主要因が学校教育を絶対視する当時の社会状況や,その結果としての管理教育にあると主張しており,そうした社会的状況下の学校教育の犠牲者として不登校の子どもをとらえ,学校にこだわらない選択を支持することが支援目標とされていた.こうした考えが,不登校を分離不安症などの精神疾患と同一視し「school phobia」と名づけたJohnson, A. M. ら5)に始まる不登校論に対して根本的なパラダイム・シフトを迫った点は著者も同意できる.また,学校の人間関係が時として子どもを踏みにじるという点についても同様である.しかし,児童精神科医として歩み始めると,不登校の子どもはけっして均一な集団ではなく,不登校という現象も同じ原因から生じる均一な病態を意味していないと実感するようになった.

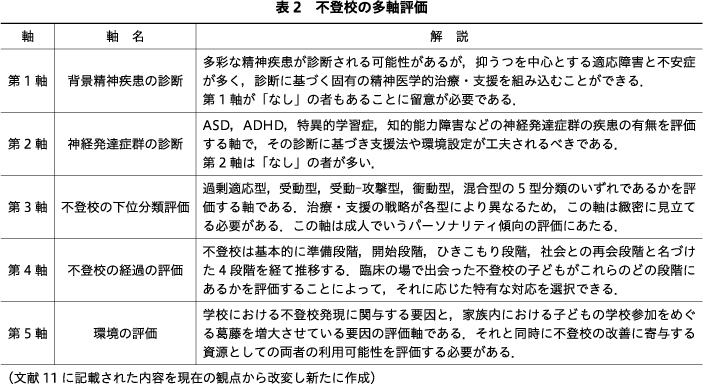

では,不登校の子どもの不均一性をどう評価し,個々の子どもに特有な不登校の実像をどう浮き上がらせるべきだろうか.この問いへの答えとして,著者は不登校には多様なタイプがあり,その発現に関与する要因も環境要因はもとより,子どもに生じた多様な精神疾患も関連する多要因的現象であると考えるようになった.このように,多くの切り口をもつ不登校の個々に異なる特性を的確に浮かび上がらせる評価システムを探っていく過程で,著者は,1980年に公表されたDSM-IIIが採用した多軸評価のように,複数の切り口から不登校をとらえる体系がその目的にかなっていると確信するに至った.そこに至る著者と同僚の最初の取り組みは,個々の不登校の異なる属性を明らかにするために,不登校という現象の下位分類を抽出しようとする試みであった.その取り組みは,1984年に安田生命社会事業団の研究助成による研究9)で,学校生活や仲間集団との関係に生じた強い葛藤を抑制し平気さを装う「過剰適応タイプ」,仲間集団の迫力に圧倒され萎縮した学校生活を過ごす「仲間集団に圧倒されているタイプ」,衝動統制が悪く仲間集団との摩擦が生じやすい「衝動統制の未熟なタイプ」,そして学校生活でも家庭でも葛藤が顕在化し焦燥感が強く対人関係の不安定な「境界例タイプ」の4型を類型化した.不登校の下位分類についてはその後も修正を重ね,2007年上梓の『不登校対応ガイドブック』11)で過剰適応型,受動型,受動―攻撃型,衝動型,混合型の5型分類として完成させた.

この下位分類評価を含めた不登校の多軸評価は前記ガイドブックで詳述したが,表2は5軸の名称とそこでの評価に関する現在の理解を示したものである.5軸のうち,第1軸と第2軸は背景精神疾患の診断で,DSM-5に準拠し,神経発達症群に該当すれば第2軸に,それ以外の精神疾患に該当すれば第1軸に記載することを求めている.第1軸評価には多くの精神疾患がありうるものの,それらが不登校開始の原因か結果かの判断は慎重に行う必要がある.なお,第1軸疾患を見いだせない子どもは比較的少数であるが,第2軸の神経発達症群を診断できない子どもは半数を超えている.第3軸は既述の不登校下位分類を記載する軸で,不登校の子どもの学校活動や仲間集団との関係性の質的特徴を同定し,未分化なパーソナリティの輪郭を示そうとした軸である.第4軸は不登校の経過の評価軸で,現在の状態像が表2に示したどの段階にあたるかを評価する.不登校支援は段階ごとに子どもと親への接近法や取り組む課題を調整する必要があり,慎重な評価が求められる.第5軸は環境の評価軸で,不登校開始に関与した環境的要因を挙げる軸であると同時に,回復過程で活用できる資源としての有用性を評価する軸でもある.

このような多軸評価の目的は,得られた評価結果から立体的に描き出された個々の子どもの不登校像に応じたテーラーメイドな治療・支援システムを構築することにある.その治療・支援体系は必然的に子どもを取り巻く心理・社会的な環境(家族と学校,さらには地域社会)の問題点を拾い上げ,その修正に取り組む環境調整の重要性を浮かび上がらせるはずである.さらに,青年期前半段階の子どもの不登校支援では,親支援の重要性を十分に心得ておくべきであり,両親,特に母親をエンパワメントする家族療法的視点は必須である.不登校の子ども本人への直接的な支援としては,第1軸および第2軸の評価により,仮に薬物療法が第1選択となる精神疾患(例えば統合失調症)が浮かび上がるとすればそれを検討することになるが,大半の不登校では精神医学的な薬物療法は第1選択の治療法にならず,環境調整と精神療法的アプローチを中心に考えなければならない.その際,不登校の治療・支援では,原則として再登校を性急な治療目標としないという姿勢を治療者は一貫して維持すべきであり,子どもとの精神療法的面接でも治療者は登校しないこと以外では通常の生活を送っている子どもとして接し,対話では真剣な話題にもユーモアあふれる遊び心を忘れず,その時々で子どもが発する言葉を介して,子ども自身や他者の具体的な気持ちに注目した対話を心がけることが有益である.やがて,子どもが回復の道を探りはじめる気配を見せ,子ども自身が家庭と学校との間の中間的居場所である適応指導教室や,フリースクールなどの利用を模索し始める時期がきたら,そこでの仲間や大人との交流を治療者は見守り,そこで生じる小さな挫折を受け入れ克服しようとするチャレンジを支える穏やかなコーチとしてかかわるべきだろう.

以上のような考えや感覚が徐々に形をなしていった著者の不登校臨床は臨床経験からだけでなく,不登校を対象とする臨床研究からも触発され続けてきた.著者が不登校の長期経過を探る研究活動に同僚とともに取り組むようになったのは,1987年に国府台病院が国立精神・神経センターの一機関となり,厚生省精神・神経疾患研究委託費による研究班に参加する機会が増えた頃からである.最初に取り組んだのは1988年度からの同研究委託費白橋班(班長:白橋宏一郎)で,国府台病院に設置された病院内学級中学校の卒業後4年が経過した子どもを対象とした追跡調査であった.この臨床研究が最終的に実を結んだのは1996年度から3年間取り組んだ同研究委託費栗田班(主任研究者:栗田廣)での病院内学級中学校を卒業した子どもの卒業後10年間の社会適応状況に関する追跡研究で,その内容は2000年に日本児童青年精神医学会誌に発表した10).この研究結果からわかったことの概要は,第1に不登校の下位分類のうち,過剰適応型を示した子どもは受動型,衝動型,混合型のいずれよりも25歳時点での社会適応状況が優位に良好であるということ,第2に中学卒業後5年間の社会適応状況は10年目のそれと統計的な関連を示さなかったが,6年目以降は,大半が10年目の社会適応状況と一致していたこと,そして第3に中学卒業後10年目にひきこもり状態にあるのは調査対象の13%弱にとどまることであった.これは義務教育期間に長期化した不登校を経験した子どもの治療・支援にあたり10歳代の間は支援を継続し観察を続けるべきであること,義務教育期間での不登校は成人のひきこもりの危険因子ではあってもその確率は10%ほどにとどまり,いたずらに当事者や家族の不安を掻き立てるような強調は避けるべきであると主張する根拠となるのではないだろうか.

このように取り組んできた不登校論は,2007年から3年間実施した厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業による「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究」(主任研究者:齊藤万比古)の一環としてまとめた「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」4)にも活かされている.例えば,不登校とひきこもりには生じる年代の違いによる表現形の違いはあっても,質的には同一の現象であるとガイドラインが明言している点や,不登校論の探求過程で具体的に形を成した多軸評価システムや,ひきこもり経過とその支援の段階論を取り入れている点などがそれにあたる.

IV.児童精神科臨床の展望を考える

ここまで著者の児童精神科医としての研修経験とその後の国府台病院における児童精神科医としての歩みについて述べてきた.さらに,1999年から厚生労働省精神・神経疾患研究委託費による「注意欠陥/多動性障害の診断・治療ガイドライン作成とその実証的研究」(主任研究者:上林靖子)に加わり,その成果として上梓した初版ガイドラインでは編者の一人となり,その後,現在の第5版まで編者として改訂を重ねてきた取り組みにも触れたいところだが,紙数の限りもあり省略する.こうした児童精神科医としての道の果てに臨床家としての限りもみえてきた著者が,これまでの臨床経験から児童精神科臨床とはどのような姿勢で臨むべき分野であると感じているかを述べることで本論のまとめとしたい.

1.診療対象としての子どもの時代的変化についていくこと

精神科医あるいは児童精神科医としての48年間を振り返ると,少なくとも著者にとっての臨床対象が大きく変わってきたことに気づかされる.20世紀末までの21年間,著者はいわゆる神経症水準の不登校を主訴とする子どもを中心に,自閉症から神経性やせ症,そして統合失調症までの多様な疾患の子どもを診療してきた.しかし,21世紀に入ると,著者が出会う子どもは多様な問題を抱えた重症度が比較的低いASDと注意欠如・多動症(attention-deficit/hyperactivity disorder:ADHD),そして児童虐待をはじめ,何らかの逆境体験をもつ子どもが圧倒的に多くなっている.こうした変化は子どもの精神疾患の質的変遷を意味しているだけでなく,現在であればASDやADHDといった神経発達症群や逆境的養育環境で育った子どもの特有な精神病理ととらえるケースの多くが20世紀後半であれば境界例や統合失調症と診断されていたように,疾患概念や精神病理的理解の時代的変遷でもあることを忘れてはならない.疾患概念とその体系が時代とともに変化し,同じ現象に対する理解のパラダイムが変化することで,治療思想も変化していくという精神医学の発展過程は,すでに入院治療論で示したように,以前の常識を超えた新たな治療的工夫や支援システム作りに挑み続ける姿勢を児童精神科医に求めている.同時に,児童精神科医は,子どもの心の発達論や無意識論や家族システム論といった古くてしかも新しい基本的概念をよく理解し,治療の何を変え,何を変えるべきでないかを考え続ける存在でもなければならない.

2.児童精神科治療を構造的にとらえること

入院治療論でも触れたように,児童精神科臨床の目標は,逆境体験に根ざす他者への憤り,自己否定,社会的ひきこもり,受動攻撃性などに支配された感情と行動から子どもの心身を護り,それらから発した苦痛や機能不全を癒し,こうした苦痛によって停滞していた心の発達を支え育むことである.この目標達成のために次のような治療構造を心がけるべきと考えている.

その治療構造の第1要因は,家族を支え,家族機能の修正をめざす家族,とりわけ親への一貫した治療的かかわりである.子どもの治療は,この親を支えることから始まることが多いが,子どもが治療に加わってくると後景に置かれがちなのも家族支援であることから,著者はこの親支援を第1要因と位置づけた.親支援の中心に置かれるべきは親ガイダンスであり,これは子どもの治療の展開を親が理解し,子どもと自分たちに何が起きていたのかを振り返る余裕の回復をめざした支持的な取り組みである.親ガイダンスには適宜心理教育的な情報伝達を組み込み,必要に応じて親子関係の力動に迫る家族療法的支援の考え方を援用して親を支え続ける.

治療構造の第2要因は,治療の開始から終結まで一貫して子どもを支えようとする治療者のかかわりである.これに該当するのはさまざまな理論背景の支持的精神療法であり,そこには子どもの精神疾患を見守り,その経過に伴走しつつ心の回復を支え,発達を促進すべくさまざまな活動の機会を提供し,子どもの心身を護るために必要であれば適宜制限を設定するといった機能がすべて含まれていなければならない.

治療構造の第3要因は子どもが示している症状や問題の改善に焦点化された治療であり,苦痛な症状や症状群の緩和あるいはそれへの対処法獲得を目的として一定期間実施するさまざまな介入法のことで,認知行動療法や行動療法,遊びを媒介としたプレイセラピー,メンタライジング・アプローチなどの精神療法,薬物療法,そして入院治療などがこれに含まれる.

こうした治療構造のうち,第1および第2要因の治療は,治療の開始から終結まで一貫して継続することで親子を支えるもので,治療の基底あるいは基盤をなす必須のかかわりである.そのうえで臨床判断に基づき第3要因に含まれる介入技法を,その目的を明らかにしたうえで一定期間実施するというのが治療の構造的理解である.

3.子どもの心の高い可塑性を生かすこと

著者が治療者として,あるいはスーパーバイザーとして一般的な児童精神科臨床やプレイセラピーにかかわって実感していることは,幼児期および小学校低学年の子どもの治療への反応性と回復準備性の高さである.プレイセラピーを例にとると,子どもがそれを待ち構えていたかのように遊びを自己の発達の追い風にし,象徴的表現で過去のさまざまな水準の葛藤に取り組み,解決を探る姿は驚嘆に値するものである.同様に長期間ひきこもっていた中学生の多くが入院治療に支えられ,かつて手痛く挫折した仲間関係や学校に進んで挑戦し始める姿にも驚かされる.こうした幼児期や青年期前半段階の心の可塑性の高さを児童精神科医はないがしろにせず,前景に出た嵐のような激しい言動の背後にある可塑性を損なわないように育み,それを発揮できるようになる日まで辛抱強くかかわっていかねばならない.

おわりに

初期の研修経験から始まった児童精神科医としての歩みを,臨床や臨床研究の対象として取り組んだ課題をとおして振り返ってきた.さらに,こうした体験から派生し具体的になってきた児童精神科医たることの展望について述べた.こうしてまとまった形で自分の歩みを振り返る過程は,同時にその時々を支えてくれた多くの方々の存在のありがたさをあらためて感じとる作業でもあった.その一方で,それは自分が見落としてきた点や,気づかぬふりで蓋をしてきた点と自然に向かいあうことになるつらい作業でもあった.そうした陽のあたる部分と陰の部分がともにあったればこそ,いまの著者にとって大切と感じているのが前記の3点の展望なのである.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本論で触れた臨床活動や臨床研究は,多くの先輩や同僚たちの支援があってはじめて形をなすことができたことはいうまでもないが,心理師の奥村直史,同じく心理師の仁愛大学名誉教授佐藤至子両先生には本論で触れた国府台病院児童精神科での多くの活動の協働者として長期にわたって支えてくださったことに別して感謝の意を表したい.また,まめの木クリニック理事長である上林靖子先生には国府台病院児童精神科医師,そして精神保健研究所児童・思春期精神保健部長の前任者として,臨床と研究で多くの機会を与えてくださったことに感謝の意を表します.最後に,こうした貴重な振り返りの機会を与えてくださった第119回日本精神神経学会学術総会会長の前千葉大学大学院医学研究院精神医学教授伊豫雅臣先生,そして千葉大学大学院医学研究院精神医学准教授佐々木剛先生に心から感謝申しあげます.

1) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed (DSM-5). American Psychiatric Publishing, Arlington, 2013 (日本精神神経学会 日本語版用語監修, 髙橋三郎, 大野 裕監訳: DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 東京, 2014)

2) Blos, P.: On Adolescence: A Psychoanalytic Interpretation. Free Press of Glencoe. New York, 1962 (野沢栄司訳: 青年期の精神医学. 誠信書房, 東京, 1971)

3) Gabbard, G. O.: Two subtypes of narcissistic personality disorder. Bull Menninger Clin, 53 (6); 527-532, 1989 (狩野力八郎: ナルシシズムの病理と治療技法. 精神分析研究, 39(3); 128-139, 1995で紹介された論文)![]()

4) ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン. 厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究」(研究代表者: 齊藤万比古)平成19~21年度総合研究報告書. p.89-155, 2010 (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000147789.pdf) (参照2023-12-02)

5) Johnson, A. M., Falstein, E. I., Szurek, S. A., et al.: School phobia. Am J Orthopsychiatry, 11 (4); 702-711, 1941

6) 金井 剛, 中西大介: 子どもの精神科入院治療―子どもを養育するすべての人へ―. 明石書店, 東京, 2021

7) Mahler, M. S., Pine, F., Bergman, A.: The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation. Basic Books, New York, 1975 (高橋雅士, 織田正美, 浜畑 紀訳: 乳幼児の心理的誕生―母子共生と個体化―. 黎明書房, 名古屋, 1981)

8) 齊藤万比古: 入院への導入と入院生活―その精神力動的考察―. 入院治療1 (若林慎一郎, 山崎晃資編, 児童精神科臨床3). 星和書店, 東京, 1982

9) 齊藤万比古, 佐藤至子, 真下 弘ほか: 思春期神経症児の病理と治療―登校拒否を中心に―. 安田生命社会事業団研究助成論文集, 20; 55-70, 1985

10) 齊藤万比古: 不登校の病院内学級中学校卒業後10年間の追跡研究. 児童青年精神医学とその近接領域, 41 (4); 377-399, 2000

11) 齊藤万比古編: 不登校対応ガイドブック. 中山書店, 東京, 2007

12) 齊藤万比古, 岩垂喜貴編: 児童精神科入院治療の実際―子どもの心を守り・癒し・育むために―. 金剛出版, 東京, 2022

13) 渡辺 位: 思春期登校拒否児童の治療・処遇をめぐって. 児童精神医学とその近接領域, 20 (1); 38-41, 1979

14) Weiner, I. B.: Psychological Disturbance in Adolescence. John Wiley & Sons, New York, 1970 (野沢栄司監訳: 青年期の精神障害, 上下. 星和書店, 東京, 1978, 1979)

15) 山崎 透: 児童精神科の入院治療―抱えること, 育てること―. 金剛出版, 東京, 2010 (本書は2018年に新訂増補版が上梓された)