東日本大震災発生後のメンタルヘルス・アウトリーチ活動の一環として,心理的支援に役立てるため,宮城県南部(沿岸部)の3つの高校の生徒のうち記名式調査に同意が得られた生徒計1,973名に対して質問紙による調査を行い,1年4ヵ月が経過した高校生の心理状態の実態を把握するとともに自然災害の諸要因が高校生の心理状態に及ぼす影響を検討した.調査票には,心的外傷後ストレス反応(PTSR)の指標として東日本大震災の被災体験に対する出来事インパクト尺度(IES-R)の他,うつ病評価尺度(QIDS-J),Zung不安自己評価尺度(SAS),およびレジリエンス尺度(CD-RISC10)を使用した.解析にはSPSS20.0Jを用い,各調査票項目に関して,生徒個別の被災体験,在籍する学校や学年などの諸要因が,被災した高校生の心理状態に与える影響を分析した.3校の生徒全体を通して高い抑うつ傾向,不安傾向が認められた.深刻な被災を体験した生徒は,そうでない生徒に比べPTSRが有意に高く,抑うつ,不安傾向には有意な差を認めなかった.3つの高校間で比較すると,使用不能になって仮設校舎で授業を行うA高校が他の2校に比して有意に高い抑うつ傾向と不安傾向,低いレジリエンスが認められた.不安傾向の高さは学年の上昇と正の相関関係が認められた.震災が子どもに与える影響は,年少児ほど大きいといわれるが,高校生年代もまた大きな影響を受けていることが示された.特に学習環境が深刻な被災を受けているほど,抑うつや不安が高まっていた.加えて,学年が上がるとともに不安が高まる傾向が認められ,被災地における人生の進路選択に直面するためである可能性が考察された.

2)東北大学病院精神科

3)東北大学災害科学国際研究所災害精神医学分野

4)北海道大学大学院医学研究科精神医学分野

5)北海道大学大学院保健科学研究院生活機能学分野

受理日:2013年9月26日

はじめに

2011年3月に起きた東日本大震災は,巨大地震と津波による被害に加え,福島第一原発事故による放射能漏れや,度重なる余震による影響も加わり,多様な被害が広域に波及し,いまでも住民の生活に大きな影響を与え続けている.

震災が被災住民に及ぼす影響の中でも,児童に及ぼす影響については大きな関心が払われ,東日本大震災においても被災県内外の多くの団体により,被災各地の就学前児童や小・中学生を対象に様々な心理社会的な支援活動が行われた.

震災が児童に及ぼす影響についてはこれまでに多くの調査研究がなされてきている.日本における代表的なものには,植本ら23)や塩山ら21)のものがある.阪神淡路大震災が小中学生に及ぼした影響について調べたものであるが,植本らは震災後4ヵ月の時点で,被災した小中学生には不安や恐れ,抑うつ気分と身体化,そして向社会性の3つの心理的傾向が認められることを明らかにした.塩山らはそれらの心理状態の推移を2年間調べ,不安や恐れは震災被害の大きさと相関し,時間の経過とともに軽減していくのに対し,抑うつ気分や身体科徴候はやや遅れて顕在化し,震災被害よりも2次的な要因に左右され,遷延化する可能性があると報告している.またどちらの報告でも,性別では男子より女子が,年代別ではより低年齢ほど震災の影響を受けやすいと報告している.他にも新潟県中越地震において,就学前後の児童を調査した研究では,言語化する力が弱い未就学児ほど,震災による心理的影響を受けやすく,就学児より未就学児の方がPTSD様の行動変化がみられたと報告されている6).

一方,児童に対しては様々なメンタルヘルスの実態の把握やサポートの試みがなされてきており24),高齢者までを含む成人の地域住民を対象とする調査や被災者支援の取り組みも多くなされてきている12)15)が,その狭間にある高校生には特別な支援や実態把握がほとんどなされてきていない.高校生は15~18歳という人格形成にかかわる特有の発達課題に取り組み,多かれ少なかれ将来の生き方を思い描く.高校在学中,ある者は就職の準備をし,ある者は進学を目指すが,就職するにせよ大学に進学するにせよ,高校において人生の進路を選択することになる.高校在学中,もしくは,高校入学直前に東日本大震災を体験し,震災の影響が強く残る被災地域で高校生活を送ることは,高校生の心身とその後の生き方に計り知れない影響を及ぼすものと思われる.実際,震災後多くの高校生が情緒不安定となって,筆頭著者らが診療を行う宮城県立精神医療センターの思春期外来を受診していることからも,震災が高校生に及ぼしている影響の実態について調査を行い,サポートのあり方を検討することが必要であると考えられた.

宮城県立精神医療センターは東日本大震災発災前から宮城県県南部の3つの高校と連携して18),在学する生徒の心理面の実態調査とメンタルヘルス・アウトリーチ支援活動を行ってきているが,上記のことを踏まえ,この3校の生徒を対象に震災の心身への影響の実態調査を行った.宮城県立精神医療センターが位置する宮城県南部は,津波被害の大きかった沿岸部と津波被害を免れた内陸部が併存している地域である.たとえば,津波が県南部沿岸に並行して走る都市高速道路で食いとめられたため,都市高速道路から海側は津波の被害は大きかったが,陸側の津波被害はほとんどなかった.震災後しばらくの間は,都市高速からみて海側には,根こそぎ流された大木や住宅が散乱し,陸側には人や車が行きかう日常の風景があった.地震や余震,放射能漏れの恐怖は,皆一様に感じながらも,津波の被害に関しては,目に見える形で明暗がはっきりと分かれていた.3校のうち,A高校は津波による壊滅的被害を受けた地区に,C高校は津波被害を免れた内陸部に,B高校はその中間の津波が間近まで迫った場所に位置し,A高校とB高校の在校生は発災後,津波からの避難のため学校を離れ内陸に移動した.調査結果を高校生の個別のメンタルサポートに利用するため,調査は記名式で行われ,記名式調査への参加に同意の得られた生徒を対象として震災の各要因の影響の分析を行った.

I.対象と方法

1.対象

今回の調査に協力が得られた3つの高校の生徒を対象とした.3校生徒2,532名のうち,記名式調査に同意が得られた1,973名に対して質問紙調査を行った(表1).またそのうち,B高校572名の生徒については,同意のもと,各生徒の被災体験,家屋被災の状況に関する情報を得た.各校とも高校3年生は発災時,高校1年生として在学中,高校1,2年生はそれぞれ中学2,3年生の終わりを迎えていた.A高校とB高校に在籍していた生徒の大半は地震発生後,襲来する津波からの避難を体験している.

2.調査内容

1)簡易抑うつ症状尺度(Quick Inventory of Depressive Symptomatology:QIDS-J)

Rush, J.らによって開発された16項目の自己記入式の評価尺度である簡易抑うつ症状尺度(Quick Inventory of Depressive Symptomatology:QIDS)を,藤澤らが翻訳した日本語版7)は,DSM-IVの大うつ病性障害の診断基準に対応しており,睡眠,食欲/体重,精神運動,その他6項目を合わせて9項目の合計点数0~27点でうつ病の重症度を評価することができる.重症度の判別は,正常:0~5,軽度:6~10,中等度:11~15,重度:16~20,極めて重度:21~27点で行われる.成人のうつ病性障害の改善度を把握するために作成されたものであるが,児童・青年期を対象としたうつ病性障害の診断基準に沿った自己記入式の評価尺度が存在しないため,今回の調査ではこの評価尺度を用いた.今回の調査では中等度以上を「抑うつ症状あり」と評価した.

2)Zung不安自己評価尺度(Zung Self-Rating Anxiety Scale:SAS)

Zungによって作成された20項目の質問からなる不安障害の評価尺度を,岡村らが日本語版を作成したものである17).この1週間の状態を4段階で回答し,総得点は20~80点からなる.カットオフポイントは39/40点と設定されており,本研究でも40点以上を不安症状ありと評価した.

3)出来事インパクト尺度(Impact of Event Scale-revised:IES-R)

IES-RはHorowitzらが開発した侵入的想起・再体験症状8項目,回避症状8項目,覚醒亢進症状6項目の合計22項目からなる外傷後ストレス障害に関する自記式質問紙である出来事インパクト尺度(IES)の改定版であり,飛鳥井らが日本語版を作成したもので3),総得点は0~88点の間に分布する.24/25点がカットオフポイントとされ,本研究においても25点以上を「心的外傷後ストレス反応(post-traumatic stress reaction:PTSR)あり」と評価した.

4)レジリエンス評価尺度(Connor-Davidson Resilience Scale:CD-RISC 10)

CD-RISC10は,Connor-Davidsonが作成した回復度尺度である.中島らが日本語版を作成し,その信頼性・妥当性を確認している16).今回はSteinらがそれをさらに簡易化したCD-RISC10を使用した4).レジリエンス(回復力)とは,健康状態における発病への抵抗力と,発病後の回復力の2つの意味を持ち,長年トラウマの回復にかかわる因子として考えられてきた.10項目からなり,5段階評価を行う.0~40点の加点式で,Scaliらの提言に従い,0~23:Low Level,24~29:Intermediate Level,30~40:High Levelとして20),評価を行った.

5)被災状況

B高校で被災状況についての情報提供に同意が得られた572名の生徒に関しては,学校が把握している各生徒の家族の喪失や家屋被災についての情報を入手した.生徒のうち,家族の死亡を体験したか,自宅が倒壊し住めなくなった者を,今回の震災で深刻な被災を受けた群として,そうでない群との比較を行った.

3.方法

本調査は宮城県教育委員会の協力のもと,まず,県南部3高校に調査の趣旨,方法などの説明を行った上で,調査協力の同意を得て行われた.調査協力への同意を得られた学校に説明文書(調査の目的,方法などの説明と協力を求める文書),調査票を送付し,生徒および保護者への配布を依頼した.学校から生徒本人についての情報を得ることに同意が得られた生徒のみ,学校による生徒の状況に関する調査票への記入が行われた.本調査を実施するにあたり,生徒のプライバシーや人権に十分に配慮し,生徒および保護者に対して以下のように説明した.①調査票には学籍番号のみ記載してもらい,個人情報の管理を徹底しプライバシーは厳守されること,②調査への協力は本人・保護者の自由意思で決めてもらうこと,③協力したくない場合は,記入・提出をしなくてもかまわないこと,④調査に協力しない場合でも本人の不利益にはならないこと,⑤調査によって得られた研究の成果は,学会発表や学術雑誌などで公表されることがあるが,それ以外の目的には使用しないこと,などである.調査への同意が得られた場合のみ調査票の記入・提出を依頼し,調査票の提出をもって調査への同意は得られたものと判断した.なお,調査票には学籍番号のみ記入することとし,それにより学校内でのみ個人を特定し,結果を生徒の心のケアに使用可能とした.調査結果の分析を行う側は匿名化したIDで情報を分析し,個人の特定ができないようにした.各学校から回収した調査票は北海道大学大学院保健科学研究院で電子情報化し,北海道大学大学院保健科学研究院,宮城県立精神医療センターで分析を行った.研究デザインや一次データに触れない形での結果の解釈やデータ分析方針の検討は,宮城県立精神医療センター,東北大学病院精神科,東北大学災害科学国際研究所災害精神医学分野の間で行われた.

なお,本研究は宮城県立精神医療センター倫理委員会,および北海道大学大学院保健科学研究院の倫理委員会の承認を得ている.

4.解析方法

解析にはSPSS20.0Jを用い,生徒の抑うつ傾向,不安傾向,PTSR,およびレジリエンスの各要因について,学年ごとの変化や各評価尺度同士の相関を調べるためにPearsonの積率相関係数を求めた.また,深刻な被災の有無が個人の心理状態へ与えた影響を調べるために,深刻な被災を受けた群と受けなかった群に分けて要因ごとに比較検定を行った.加えて,3高校間の比較を行うため一元配置の分散分析を要因ごとに行い,Tukey法で多重解析を行った.

5.フィードバック

カットオフポイントを超えるなど,抑うつ傾向や不安傾向が強く認められた生徒全員に対して養護教師とスクールカウンセラーによる面接を行った.そこで出てきた問題については,担任教師,養護教師,スクールカウンセラー,筆者ら精神科医をメンバーとする「支援委員会」で話し合われ,生徒に対する適切な心理的サポート(トリアージを含む)が行われた.

II.結果

1.高校生の抑うつ傾向

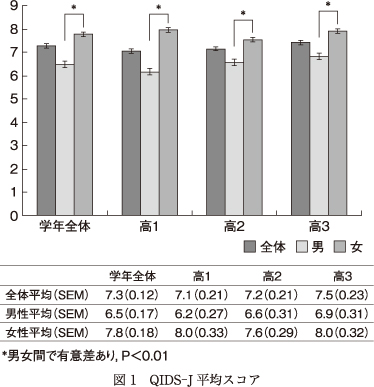

QIDS-Jの対象者全体の平均スコアおよび標準偏差は7.3±5.4で,高校1年生で7.1±5.2,高校2年生で7.2±5.3,高校3年生で7.5±5.5点であった(図1).QIDS-Jのスコアが11点以上である中等度以上の者を「抑うつ傾向あり」群(抑うつ群)とすると,学年全体では27.0%,高校1年生では24.7%,高校2年生では25.3%,高校3年生では31.0%が抑うつ群となった.学年別にみると学年が上がるごとにQIDS-Jの平均値,もしくは,抑うつ群の割合が増加している傾向はみられたが,学年の上昇とQIDS-Jの平均スコアの高さには有意な正の相関関係は認められなかった(r=0.030,P=0.22).一方,男女間で比較すると有意に女性の方が高かった(男性<女性,t=-5.22,df=1,783,P<0.01).

QIDS-Jの項目12は,「死や自殺についての考え」であり,自殺念慮を推測する上で重要な質問であると考えられる.配点0点が「死や自殺について考えることはない」,1点が「人生が空っぽに感じ,生きている価値があるかどうか疑問に思う」,2点が「自殺や死について,1週間に数回,数分間にわたって考えることがある」,3点が「自殺や死について1日に何回か細部にわたって考える,または,具体的な自殺の計画を立てたり,実際に死のうとしたりしたことがあった」である.2点以上の者を自殺念慮ありとすると全体で8.0%に自殺念慮が認められ,3点の者を自殺の計画を立てたことがあると考えると,全体で5.1%に自殺の計画ありと認められた.

2.高校生の不安傾向

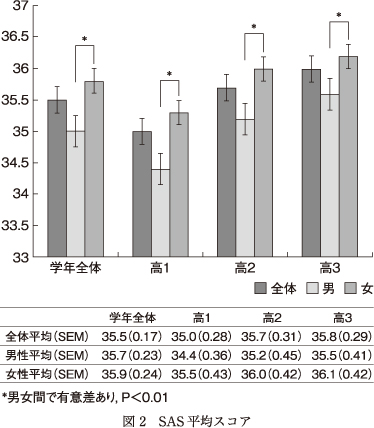

SASの対象者全体の平均スコアおよび標準偏差は35.5±7.3で,高校1年生で35.0±6.9,高校2年生で35.7±7.8,高校3年生で35.8±7.2点であった(図2).SASで40点以上のスコアを示した不安傾向あり群(不安群)の生徒数の割合でみると,学年全体では21%,高校1年生では19%,高校2年生では21%,高校3年生では22%となった.学年の上昇とSASの平均スコアの高さには正の相関関係が認められ(r=0.051,P<0.05),高校1年生と高校3年生の間で比較検定を行ったところ有意差が認められた(t=-1.96,df=1,210,P<0.05).また,男女間では,女性の方が有意に不安傾向が高かった(男性<女性,t=-2.47,df=1,843,P<0.01).

3.高校生の心的外傷後ストレス反応

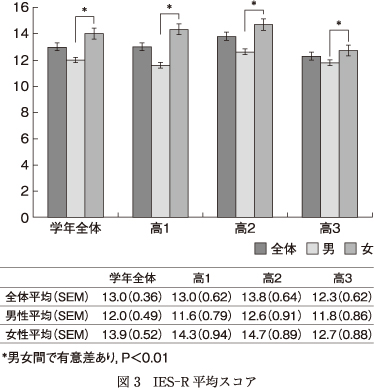

IES-Rの対象者全体の平均スコアおよび標準偏差は13.0±15.6で,高校1年生で13.0±15.1,高校2年生で13.8±16.2,高校3年生で12.3±15.2点であった(図3).IES-Rで25点以上のスコアを示したPTSR群は,学年全体では19.3%,高校1年生では18.4%,高校2年生では21.1%,高校3年生では18.4%であった.学年の上昇とIES-Rの平均スコアの高さの間には正の相関関係は認められなかった(r=-0.018,P=0.44).また,男女間では女性の方が男性より有意に高いPTSRを示した(男性<女性,t=-2.71,df=1,831,P<0.01).

4.高校生のレジリエンス

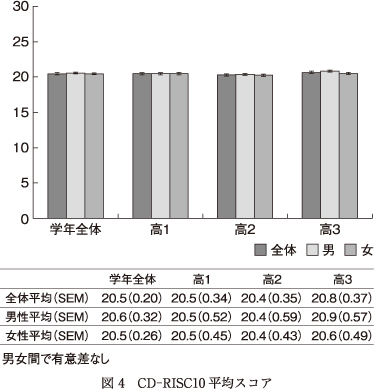

CD-RISC10の対象者全体の平均スコアおよび標準偏差は20.5±9.0で,高校1年生で20.5±8.5,高校2年生で20.4±9.0,高校3年生で20.8±9.3点であった(図4).レジリエンスのスコアが23点以下の者をLow Level群とすると,全体では66.8%,高校1年生では68.5%,高校2年生では65.8%,高校3年生では65.7%がLow Level群となった.学年の上昇とCD-RISC10平均スコアには相関関係は認められなかった(r=0.010,P=0.67).CD-RISC10は,男女間で有意差が認められなかった(t=0.32,df=1,722,P=0.74).

5.各心理要因間の相関

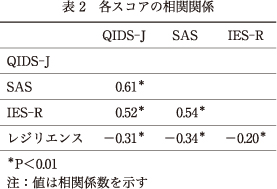

抑うつ傾向,不安傾向,PTSR,およびレジリエンスの各要因相互の関連を調べるためにQIDS-J,SAS,IES-Rおよびレジリエンスの各スコア間について,Pearsonの積率相関係数を求めたところ,QIDS-J―SAS―IES-Rが示す3つの要因に関してはお互いに正の相関関係が示唆された(すべてP<0.01)(表2).またレジリエンスに関してはQIDS-J,SAS,IES-Rのいずれとの間とも負の相関が示唆された(全てP<0.01).

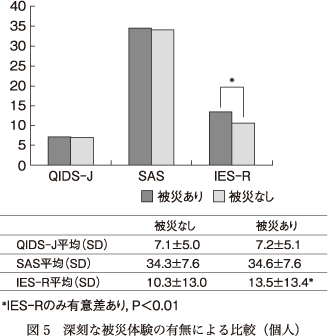

6.深刻な被災体験の有無の影響

被災状況の提供に同意が得られた572名の生徒のうち,今回の震災で深刻な被災を受けた(自宅が倒壊し住めなくなるか,もしくは家族が死亡)生徒は123名であった.深刻な被災を受けた生徒とそうでない生徒を比較したところ,QIDS-Jの値に有意差はなく(t=0.20,df=693,P=0.80),SASの値にも有意差はみられなかった(t=-0.51,df=693,P=0.75).IES-Rの平均スコアのみ,深刻な被災を受けた高校生の方が有意に高かった(t=-2.04,df=691,P<0.05)(図5).

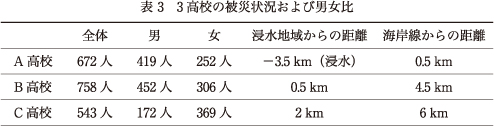

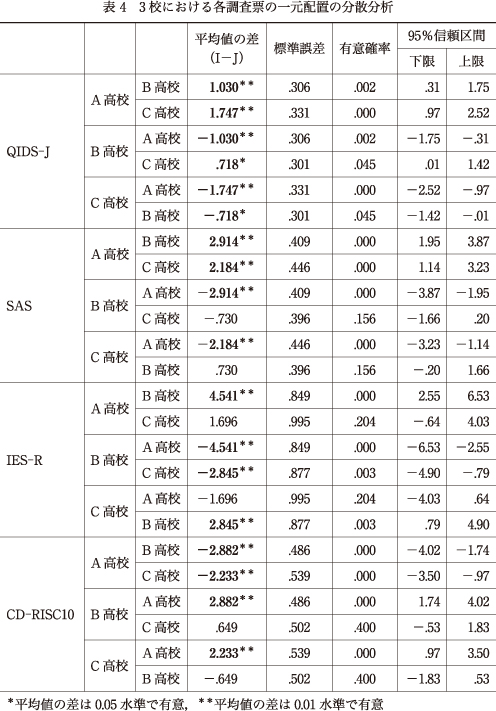

7.3高校間の比較

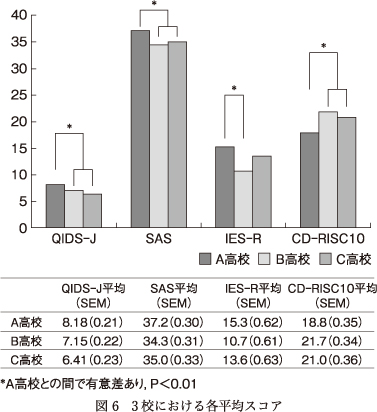

今回の調査に協力を表明した3高校の浸水地域からの距離は,A高校で-3.5 km,B高校で+0.5 km,C高校で+2 kmであった.A高校だけは,津波被害のため校舎が使用不能となり,現在仮設校舎を使用している.B,C高校は浸水地域からの距離は違うが,津波による被害はなく,現在も元の校舎を補修して使用できている(表3).一元配置の分散分析の結果,A,B,C高校の3校間に全要因において有意な差がみられたQIDS-JはF(2,1,787)=14.82,P<0.01,SASはF(2,1,848)=28.63,P<0.01,IES-RはF(2,1,835)=14.67,P<0.01,CD-RISC10はF(2,1,886)=19.14,P<0.01)(表4).A高校は他のB,C高校に比べて有意にQIDS-J,SASの平均スコアが高く,レジリエンスの平均スコアが低かった(図6).IES-Rに関してのみ,A高校とC高校との間で有意差が出なかった.

III.考察

1.抑うつ傾向について

一般高校生の抑うつ傾向の調査には,北海道の高校2年生1,500名に行われた傳田らの調査がある9).同じQIDS-Jを使用したものであり,北海道の高校2年生のQIDS-J平均値は6.8,標準偏差は4.4,カットオフポイントを超えた抑うつ群は19.4%であったと報告されている.本調査ではQIDS-J平均値7.3,標準偏差は5.4,カットオフポイントを超えた抑うつ群は27%であり,北海道の一般高校生に対して明らかに高い値を示していた.被災した人間が,PTSRと抑うつ傾向を示すことは多くの災害精神医学研究で指摘されており,震災後数年たっても遷延することが多いとされるが,今回の震災から1年4ヵ月後の調査でも高い値を示していた1)5)8).

震災後の自殺の問題は重要である.成人を含めた調査では,震災後徐々に自殺念慮が増えるという報告5)から,いったんは自殺率が低下するが,その数年後から高まっていくという報告まである1)が,いずれにせよ,全年代における調査では,いずれ増加傾向に転じるとされる.全日制高校生を対象とした本調査では「自殺の計画を立てたことがある」生徒が5.1%であった.震災に関係ない一般高校生の自殺念慮についての調査では,赤澤らは10.5%の生徒が自殺の計画を立てたことがあると報告2)し,勝又らは5.1%の生徒に自殺の計画を立てたことがあると報告している11).赤澤らの調査が定時制高校を含んでいるためにやや高く出ていることを考慮に入れると,宮城県の高校生の自殺念慮は,震災から1年4ヵ月後の時点では高まっているとはいえないと考えられる.

2.不安傾向について

平常時の健常成人のSASの平均値は29.6であるのに対して17),今回の調査では35.5であり,震災が被災地で高校生の不安傾向を強めていることが示唆される.不安傾向のデータで特筆すべきは,SASの平均スコアが学年の上昇と正の相関が認められ,高校1年生と高校3年生の平均スコアの比較検定で有意差が出たことである.塩山らの小中学生に対する調査21)によると,不安や恐怖といった症状は,年齢が低くなるほど強く認められるとされる.これは,抑うつ傾向に関しても同じであるが,本調査では,抑うつは高校生の年代において全体的に高く,不安に関しては,高校生においては年齢が高くなるほどに強くなっていく傾向が認められた.

抑うつやPTSRが学年間で差がないのに対して,不安は学年が増すに従って高まることの背景には,震災にかかわる2次的,3次的要素が絡んでいることと考えられた.我々が調査結果をフィードバックし,支援委員会で検討する中でわかったことは,3校の高校生の多くが「進路に関する不安」を強くもっていたことである.高校2年生から3年生(調査は7月)という時期は,生徒が進学や就職の選択を迫られる時期である.一般高校生のメンタルヘルス調査においても,進路についての不安がストレスになることは指摘されているが13)22),被災した地域の高校生は,全国の学生に比べて学業が遅れ,就職先となるべき地元企業の被災もあり,進学や就職を定める上で極めて大きな不利を抱えていた.学年が上がるほどに不安が高まる背景には「被災地における進路選択」「被災地で自立した生活をおくる」という困難さを高校生たちが強く感じているという問題があった.被災地の高校生は特に高学年に上がるに従い,一般の生徒よりも不安を抱えやすくなることからは,被災地の高校生には進路指導を手厚く行うなど現実の不安の解決のためのサポートが必要であることが示唆された.

3.PTSRについて

IES-Rは深刻な被災を受けた高校生はそうでない生徒に比べて有意に高かったが,学校ごと,学年ごとの比較では有意差はなかった.PTSRの強さが心的外傷体験の暴露の程度に規定されることを考えると,個人の被災体験の違いが有意に差をもたらし,学年や学校ごとにマスで評価しても有意な差が出ないのは妥当だと考えられる.個人レベルでのきめ細かい震災の影響の把握とサポートを行うことの重要性が改めて示唆される.

4.男女差

QIDSに関して述べるならば,大うつ病性障害を呈する患者では女性の割合が高いとする一方5),北海道において一般成人4,258名を調べた調査では,全体としてQIDS-Jの結果は女性に高く出る傾向があるものの,20~40歳の年代では同等か,むしろ男性の方が得点が高かったと報告されている19).一般人を調べた調査では,高校生年代に近いところで男女間の有意差を示したものは見当たらないが,震災後の高校生においては,抑うつ傾向が有意に女子に高いだけでなく,不安傾向,PTSRの全てにおいて女性の方が有意に男性よりも高かった.このこと自体は先行研究のほぼ全てが,女性であることをこれらのリスク要因であると示していることから,従来の研究と矛盾しないものである10).これまでの研究の多くが成人,もしくは,小中学生を対象とした調査に基づくものであったが,今回の調査結果は同じことはその狭間の年代である高校生についても該当することを改めて示すものとなる.高校3年生女子の4割弱がカットオフを超えた抑うつ群であり,不安群では高2女子が14%を超え,PTSRでは高2女子が22%を超えていたということで,震災後の高校生女子のメンタルヘルスは重要な課題となる.

5.レジリエンスについて

CD-RISC10に関しては,病的なものをスクリーニングするためのものではないのでカットオフは設けられていない.今回は解析の一環として,23点以下をレジリエンス低値群としたところ,生徒の68%が低値群であった.レジリエンスが高いほど,抑うつ症状や不安症状,PTSRは低く出ており,データは妥当なものであると考えられる.今後,これらの経年変化を追う予定である.

6.個人における深刻な被災の有無による比較

家族との死別や家屋の喪失などの深刻な被災を受けた体験はPTSRを有意に高めていたが,抑うつ傾向や不安傾向に有意な影響を与えていることは観察されなかった.PTSRは被災の衝撃を直接反映しているのに対して,抑うつ傾向や不安傾向は震災から1年4ヵ月が経過し,直接の被災体験よりも,その後の状況も合わさった2次的3次的な要因に左右されるものと推察される.

7.3高校における比較

高校別の比較を行ったところ,個人における深刻な被災の有無の比較調査と反対に,A高校の抑うつおよび不安の平均スコアがそのほかの高校に比べて有意に高く,レジリエンスのスコアは有意に低かった.A,B,C高校に通う高校生の自宅は,その大勢が県南部という共通性がある.つまり自宅の被災の程度に,高校による大きな差はないと考えられ,調査当初,高校別に有意差が出るとは考えていなかった.今回,A高校だけ不安や抑うつ傾向が極端に高く,レジリエンスが低いことを説明できるのは,A高校だけが津波による浸水を受け,校舎が使用不能になって仮設校舎で授業をするしかなくなったという事実である.日常的な学園生活が損なわれるとともに,「人生の進路の選択」の時期を,仮設校舎や被災した現状で迎えることの影響が数値として出たものと考えられる.SASの平均スコアが学年と正の相関関係にあったことと,同じ問題が背景にあると考えられた.

加えて述べるならば,3校の比較を行う上で生徒数と男女の比率が重要になるが,表3に示したとおりA高校は回答が得られた672名中男性419名,女性252名と他の2校よりも男性の割合が高かった.にもかかわらず各調査項目の平均スコアは極めて高いというところに,2次的な要素が生徒全体に与える心理的影響の大きさが現れていると考えられる.なお,3高校の比較でPTSRのみA高校とC高校の間に有意差が認められなかったが,これはC高校で協力を得られた543名中,男性172名,女性369名とやや男女比に偏りがあったことが影響していると考えられる.

8.本研究の限界

第一に挙げられるのはコントロールサンプルの問題である.被災した高校で,サポートに直接につなげるという目的があったため,記名式の調査としたが,その結果,厳密にはコントロールサンプルとして比較検討できる先行研究が存在しなかった.QIDS-Jに関しては,同じ調査票を用いた高校生への無記名の調査があったが,SASとCD-RISC10についてはコントロールといえるものがなく,カットオフなどを用いて全体的な傾向を捉えるしかなかった.今後,対照地域を定め同じフォーマットで調査を行うことで,より厳密な災害の影響を評価しえると思われる.

第二に,単年度の調査で,どの程度被災地の高校生の心理状態を正確に反映できるかという問題である.この調査を行った7月下旬は,高校2年生ならば進路調査を,高校3年生ならば進路の確定を行い始めているところであり,それが今回の調査に大きく反映している可能性がある.単発の調査ではその時々のエピソードが反映される可能性があるため,何度か繰り返し調査を加えながら,被災地の高校生の心理状態を把握することが望ましい.よって,本調査は3年間継続で行う予定である.

おわりに

―高校生への心理支援の展望―

現在調査結果を各高校にフィードバックし,抑うつや不安,PTSRの強い生徒へのサポートを展開している.震災から1年半たってなお,偶然目にした津波映像で情緒不安定になって保健室に運ばれる生徒や,学校において連鎖的な過呼吸発作を起こす生徒が多数存在し,震災以前はみられなかったような忙しさで学校精神保健の対応がなされ,精神科医療につながるケースも出てきている.今回の調査によって,震災が子どもに与える影響は,年少児だけでなく高校生の年代にも顕著に認められることがわかり,高校生の年代は現実の困難さ(人生の進路選択)に直面するため,学年が上がり不利な条件が重なるほどに,2次的に抑うつや不安が高まる傾向が認められた.それらに対するサポートに必要性が示唆された.今後この経過を前向きに追跡しながら,コントロール群の設定も含めて継続的に調査を行っていく予定である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本調査にご協力いただいた高校生およびそのご家族の方々,各学校の先生ならびに関係機関の皆様に心から謝意を表する.

1) Abe, R., Nushida, H., Ueno, Y., et al.: Influence on the suicide rate two years after a devastating disaster: A report from the 1995 Great Hanshin-Awaji Earthquake. Psychiatry Clin Neurosci, 63 (2); 247-250, 2009![]()

2) 赤澤正人: 若年者における自殺関連行動―自殺企図と死生観との関連性―. 死の臨床, 35 (1); 90-94, 2012

3) 飛鳥井 望: 不安障害 外傷後ストレス障害 (PTSD). 臨床精神医学増刊号. p.171-177, 1999

4) Campbell-Sills, L., Stein, M. B.: Psychometric analysis and refinement of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-Item Measure of Resilience. J Traum Stress, 20 (6); 1019-1028, 2007

5) Chou, F. H., Wu, H. C., Chou, P., et al.: Epidemiologic psychiatric studies on post-disaster impact among Chi-Chi earthquake survivors in Yu-chi, Taiwan. Psychiatry Clin Neurosci, 61 (4); 370-378, 2007![]()

6) 遠藤太郎, 塩入俊樹, 鳥谷部真一: 新潟県中越地震が子どもの行動に与えた影響. 精神医学, 49 (8); 837-843, 2007

7) 藤澤大介, 中川敦夫, 田島美幸ほか: 日本語版自己記入式簡易抑うつ尺度 (日本語版QIDS-SR) の開発. ストレス科学, 25; 43-52, 2010

8) 藤井千太, 二見友紀子, 福井 愛ほか: 阪神淡路大震災10年後の高度被災地区精神科診療所初診患者における被災の心理的影響. 心的トラウマ研究, 5; 71-78, 2009

9) 井上貴雄, 宮島真紀, 傳田健三ほか: 小・中・高校生における抑うつ症状, 躁症状および自閉傾向. 児童精神経誌, 54 (5); 571-587, 2013

10) 加藤 寛: 日本における災害精神医学の進展. 精神医学, 48 (3); 231-239, 2006

11) 勝又陽太郎, 松本俊彦, 木谷雅彦ほか: インターネット上の自殺関連情報にアクセスした経験をもつ若年者の実態とその特徴. 日社精医誌, 18; 186-198, 2009

12) 香月毅史, 鈴木英子, 叶谷由佳ほか: 特殊災害時における一般市民のPTSD罹患率に影響を与える要因. 精神医学, 54 (8); 837-845, 2012

13) 黒川淳一, 井上眞人, 井奈波良一ほか: 高校生女子バスケットボール部員におけるメンタルヘルス (その1)―精神健康度に影響をおよぼす要因―. 臨床精神医学, 31 (11); 1341-1350, 2002

14) Lai, C. H.: Major Depressive Disorder Gender Differences in Symptoms, Life Quality, and Sexual Function. J Clin Psychopharmacol, 31 (1); 39-44, 2011![]()

15) 松岡洋夫: 東日本大震災と精神保健医療福祉の中長期的計画―宮城県の場合―. 精神経誌, 114 (3); 218-222, 2012

16) 中島聡美, 金 吉晴, 小西聖子: 日本版コナー・デビッドソン回復力尺度の信頼性と妥当性の検討. 平成21年度厚生労働科学研究費補助金 (こころの健康科学研究事業)「大規模災害や犯罪被害等による精神科疾患の実態把握と介入手法の開発に関する研究」分担研究報告書. 2010

17) 岡村 仁, 山崎正数, 瀬良裕邦ほか: 自己評価式不安尺度 (SAS) の信頼性と妥当性の検討. 精神科診断学, 2 (1); 113-119, 1991

18) 大野高志, 船越俊一, 角藤芳久ほか: 名取EIプロジェクト―宮城県立精神医療センターを中心とした早期介入プロジェクトについて―. 精神経誌, 115 (2); 147-153, 2013

19) 大澤茉梨恵, 井上貴雄, 傳田健三ほか: 一般市民における抑うつ症状―自殺予防対策としてのうつスクリーニング事業から―. 臨床精神医学, 43 (2); 249-257, 2014

20) Scali, J., Gandubert, C., Ritchie, K., et al.: Measuring resilience in adult women using the 10-Item Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Role of trauma exposure and anxiety disorders. PLoS One, 7 (6); e39879, 2012![]()

21) 塩山晃彦, 植本雅治, 新福尚隆ほか: 阪神淡路大震災が小中学生に及ぼした心理的影響 (第二報: 震災後2年目までの推移). 精神経誌, 102 (5); 481-497, 2000

22) 田中三栄子, 伊熊克己, 秋野禎見ほか: ライフスタイルと健康に関する研究 高校生と大学生の睡眠, 食生活, 飲酒, 運動習慣, 健康観, 自覚症状についての比較. スポーツ整復療法学研究, 4 (3); 161-173, 2003

23) 植本雅治, 塩山晃彦, 小出佳代子ほか: 阪神淡路大震災が小中学生に及ぼした心理的影響 (第一報). 精神経誌, 102 (5); 459-480, 2000

24) Usami, M., Iwadate, Y., Kodaira, M., et al.: Relationships between traumatic symptoms and environmental damage conditions among children 8 months after the 2011 Japan Earthquake and Tsunami. PLoS One, 7 (11); e50721, 2012![]()