進化精神医学には多様な視点があるが,適応論的アプローチは,発熱や疼痛などと同様に「不安」や「うつ」にも生存や繁殖上のリスクを回避する適応面を有すると考える.また,現代社会環境と「進化適応環境」とのギャップに精神疾患の要因を探る考え方もある.この考え方に関連する重要な概念として「自己家畜化」がある.自己家畜化への「従順性」や「高知能」への人為淘汰圧がヒトの精神疾患への脆弱性を高めている可能性がある.著者は,精神疾患の要因を「自己家畜化」およびそれと「共進化」する形で監視や管理を強める「人間動物園」的環境にも探れると考える.本稿ではこの視点から精神疾患と関連する現代社会への考察も加える.

https://doi.org/10.57369/pnj.25-016

受付日:2024年2月21日

受理日:2024年9月2日

はじめに

進化要因から説明されるヒトの正常な精神機能の理解のうえに,異常な精神機能の理解を試みるのが進化精神医学である.Tinbergen, N.は,「生物のなぜ」への説明には,メカニズムと個体発生の2つの至近要因からの説明だけでなく,適応と系統発生の2つの究極要因(進化要因)からの説明も必要不可欠とした48).

進化精神医学には適応論的アプローチを重視する視点28)31)や,生存と繁殖にもトレードオフが存在するとの「生活史戦略」を重視した視点9)など多様な視点がある.本稿では主に適応論的アプローチの視点から恐怖,不安,うつに焦点をあて,進化精神医学に関する近年の多様な知見を示し,著者の考察を加えたい.

進化精神医学の見地からの「精神疾患がなぜあるのか」への理解は,臨床の質を高め,患者のセルフスティグマを減らすのに有用と考える.

I.進化適応環境と現代社会環境とのギャップ

1.進化適応環境

Bowlby, J.は「子どもの成育環境は本来どのようなものか」を検討するなかで「進化適応環境(environment of evolutionary adaptedness)」という概念を示した3).進化適応環境とは,それぞれの生物種が進化史において辿ってきた生態環境のことである.ヒト(ホモ・サピエンス)の進化適応環境は,生命として約40憶年,人類として約700万年,ヒトとして約20万年を生き抜いてきた生態環境のすべてである.ただ,進化精神医学や進化心理学では,進化史上の全生態環境よりも,イリオモテヤマネコを生んだ西表島のように,ヒトを生み出した生態環境を重視する.

2.ヒトを生み出した進化適応環境17)19)36)

ヒトを生み出した進化適応環境は,約20万年前のアフリカのボツワナ北部あたりとされる6).当時の環境は一部に森も残るサバンナ環境とされ,ヒトは狩猟採集民として50~150人程度の父系の血縁的部族集団として生活していた.そこでは,土地の所有や富の蓄積はなく,食は分配的であった.また,火と道具の使用による「調理」があり,共に食し,歌や踊りもあった.両親だけでなく血縁部族的に子を共同保育した.子は精通・初潮前後で価値観が親世代から同世代へと移り,親離れ・子離れした.親離れした男子は若者世代からなる狩猟の仲間へと迎えられ,女子は近親婚回避の点から近隣の別部族へと移った.

3.現代社会環境とのギャップ

環境の変化と遺伝子の変異速度にミスマッチがあるため,ヒトの進化適応環境と現代社会環境にはさまざまなギャップがある.そのギャップに現代の精神疾患の要因を探る考え方がある28)31).この考え方は,多くの精神疾患にみられる遺伝因は多数の遺伝子が関与するpolygenicかつ発達過程での遺伝子発現の制御を受けるepigeneticなものであり,後者には環境因が作用することからも支持される.

同様にヒトの進化適応環境とのギャップの視点から,「進化医学」では腰痛,壊血病,痛風,自己免疫疾患・アレルギー疾患などについて幅広く検討されている20).その具体例として,進化適応環境では希少であった糖や脂質への嗜好と体内への効率的貯蔵が生存上有利であったことが,現代の飽食環境下では糖尿病や肥満になりやすい要因とされる(倹約遺伝子仮説27)).これと同様の視点から,進化精神医学では恐怖症,薬物依存,摂食障害などが検討されており9)31),ここでは具体例としてヘビ恐怖と高所恐怖を取り上げる45).

4.ヘビ恐怖

2019年の世界保健機関(WHO)の報告50)では,ヘビによる年間死者数約10万人,後遺障害者数40万人以上であり現代でもヘビは世界的にそれなりの脅威である.ただ,かつての進化適応環境ではヘビは現代以上に大きな脅威であった.その脅威の大きさはヘビやクモへの恐怖が遺伝的なものであることが示されたことからも明らかである18).かつての進化適応環境において,ヘビやクモは学習によるものではなく遺伝的に恐怖するほどでなければ適応度に差が出るほどヒトの生死にかかわるリスクだったことになる.しかし,現代の毒ヘビの存在しない多くの環境下では非適応的な「ヘビ恐怖症」となりうる.

5.高所恐怖と「恐怖低下症」

臨床的に問題となる高所恐怖症は了解困難な極端な例が多いが,個人差はあっても誰もが「高所恐怖」をもつ.「高所恐怖」には,「高さ」自体への恐怖と転落時の「垂直加速」への恐怖とがある.「高さ」自体への恐怖は10メートルくらいの高さから恐怖が強まるとされる.木や崖などから転落して死ぬような高さから恐怖が強まることは,進化適応環境でも適応的であったと考えられる.また,「高所恐怖」も経験因より遺伝因のほうが強いとされ,高所に恐怖しやすい人ほど過去に高所からの転落経験が少ないことが示されている37).

高所からの転落時の「垂直加速」への恐怖も個人差があるが,1 Gによる落下でも恐怖が生じ,時に数秒で失神する.しかし,「垂直加速」に比べて進化適応環境になかった「水平加速」(馬の家畜化も紀元前4,000年以降14))は,生得的な恐怖を感じにくい.そのことが加速という現象としては落下と同様である「水平加速」を有する自動車などの交通手段発達のメリットになった.

一方で,自動車などの増加は衝突時の事故死リスクを高めた.したがって乗車時には「意識的」にシートベルトをする必要があるのだが,それでも自動車に乗るたびにバンジージャンプを飛ぶような恐怖を感じるなら乗る人は少ないだろう.ただ,リスクの点では本来それくらいの恐怖を感じるべきであり,これは生得的な「恐怖低下症」といえる.また,現代社会では,歩行者が自動車との衝突で死ぬリスクのほうが,動物に襲われて死ぬリスクよりはるかに高い.多くの人が動物よりも危険な自動車を正しく恐れられないことも生得的な「恐怖低下症」である.

進化適応環境と現代社会環境のギャップによって,人は多くの先進国におけるヘビやクモのように生存上あまり恐れなくてよいものを過剰に恐れ,自動車のように生存上もっと恐れるべきものを適度に恐れられないのである.

II.「不安」の進化精神医学

1.「煙探知機の原則」

Nesse, R. M.は「不安」を「煙探知機の原則」を用いて説明した28)31).煙探知機は火災には至らないような些細な煙でも作動し誤作動もあるが,100回に1回でも火災を防げるならば設置することに意義がある.進化適応環境において草が揺れるたびに驚いて逃げても,100回に1回でもそれが風ではなく捕食者の接近によるならば,生存上のメリットが上回る.些細な危険の兆候の見落としが命取りになるような自然界においては,そうした「不安システム」をもつことが適応上優位に働いたと考えられる.

したがって,「不安」は「異常なシステム」ではなく,疼痛などと同様に何らかの危険への防衛的側面を有する「有用なシステム」として捉えられる.ただ,現代より安全でも安心でもなかった進化適応環境で形成された「有用なシステム」であるため,現代では必要以上に不安を生じやすい.そのため「不安」に抗不安薬を用いて危険回避能力を下げたとしても必ずしも生死にかかわる危機に瀕さない.それでも「不安」は,現代においても事件や事故などを含む生物的,経済的,社会的リスクを回避させる適応面を有していると考えられる.そうした適応的な不安に対して,抗不安薬によるさまざまなリスクの上昇には注意すべきだろう.

2.「不安閾値」の仮説モデル

「不安」が危険回避のための「有用なシステム」だとすると,臨床的に問題となるような過剰な「不安」だけでなく,過小な「不安」も適応上問題となるはずである.あまりに不安になりにくい個体は命を落とすリスクが高く,進化適応環境では淘汰されてきた可能性が高い.現代でも男性は女性よりも不安になりにくいが,見方を変えれば勇敢ともいえる.その勇敢さは,男性が狩りに行く狩猟採集時代には有用であり,文明以降の戦士・兵士の役割としても有用であった.また,現代のスポーツにおいても有用であり,集団スポーツ競技の多くが10人前後なのは,言葉を交わさなくても意思疎通ができる狩猟時の人数の名残と考えられる.しかし,攻撃的でギャンブル的でもあった狩猟において必要とされた勇敢さは,現代の平時では事故死,無謀なギャンブル,触法行為による刑務所収監などの生物的,社会的リスクを高める要因にもなる.

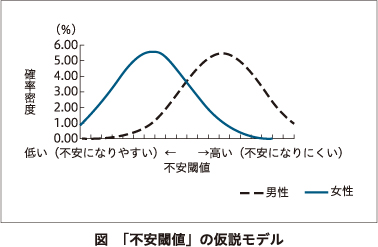

以上から「不安」には性差がありかつトレードオフ的であるため,集団としての「不安閾値」は性差のある正規分布的な頻度で安定すると考えられる.また,「不安」の遺伝因はおそらくpolygenicかつ環境因も影響するepigeneticなものである.同様の遺伝因と性差があるものとして「身長」がある.この「身長」の正規分布との類比にて著者が示したのが「不安閾値」の仮説モデル47)(図)である.

「不安閾値」の仮説モデルから,「身長」には少数の病的なものを含め標準偏差として両端に一定数の「低身長」と「高身長」がみられるのと同様に,「不安」にも標準偏差として両端に一定数の「高不安障害」と「低不安障害」とが存在することが示される.臨床的には左端の極端な「高不安障害」だけを問題として「不安障害」としている.しかし,「不安障害」は前述の適応の観点から両端の「高不安障害」と「低不安障害」とに分けて検討すべきである.今後,生物的・社会的リスクの高い右端の「低不安障害」に対しても,「不安を高めるような治療」が有用とされるかもしれない.

III.「うつ」の進化精神医学

1.「うつ」の適応モデル

進化精神医学では,「うつ」の多くを「発熱」などと同様に,生存や繁殖機会喪失への自己防衛という適応面から捉える.「うつ」を適応面から検討したいくつかの仮説を示したい.

「ランク仮説」では,鶏の研究38)や,「ボス争いに負けたサバンナモンキーがうつ的な反応を示すことでさらなる攻撃や群れ社会からの完全な排除を回避していた」ことなどから,「うつ」は「敗者」の白旗的な適応とした39).「アタッチメント仮説」は,母から引き離された子の観察などから得られた母子の愛着理論3)をもとに,悲嘆や「うつ」は愛着対象喪失時の正常な反応としたもので4),援助希求として適応的とされる9)41).援助希求は血縁淘汰の考え方から,かつての血縁部族社会のほうがより受け入れられやすかった.「精神的疼痛仮説」は,受傷時の疼痛が回復のための休息を促し,その後,受傷因を避けることが適応的であるのと同様に,「うつ」が心の傷ついた状況における休息を促し,その後,同様の状況を避けることが適応的とする29)31).「病原体宿主防御仮説(pathogen-host defense:PATHOS-D)」は,病原体から宿主を守る免疫の炎症反応に関連して「うつ」を生じさせることが,進化適応環境における高い感染リスクからの自己防衛上適応的であったとする40).

これらいくつかの仮説を元にしたNesse28)31)や神庭21)22)らによる総合的な考察から,内因性などを除いた多くにおいて,セロトニンなどの変化が「うつ」をもたらすというよりは,「何か」を得られないことがセロトニンなどを変化させて「うつ」をもたらしているといえる.得られない「何か」とはお金,健康,休養,自由,美貌,異性,地位や職業,失われた愛着対象,周囲の理解や共感などである44).これらは適応(生存・繁殖)にプラスになるものであり,得られないのなら「うつ」状態となって「エネルギーを温存」するか,周囲へ援助希求するか,もしくは諦念して方針転換するほうが適応的である.諦念が「うつ」の寛解をもたらすことがあることは,臨床上広く知られることである.そして,適応上の「得たい何か」とは,本来「抗うつ薬」ではない.

2.適応モデルから考える「うつ」の治療

「うつ」に適応的側面があるとすれば,「うつ」を単に脆弱性の視点から捉えず,「うつ」になりにくいリスクにも注意すべきである.「うつ」になりにくいことが,「うつ」を伴わない突発的な自殺行動や急性心不全による「過労死」などを招いているかもしれない44).

また,適応面から考えれば,「うつ」を「うつ病」として治療することは,「発熱」を「熱病」として治療しているのと同様の面がある.「発熱」も要因によって熱中症のように解熱が必要なものがある.しかし,感冒時の発熱への解熱薬が苦痛を緩和しても治癒を遅延させるリスクを生じたり,膠原病や癌による発熱への解熱薬のように症状をマスキングしても疾患自体は治癒しないことやむしろ進行させるものもある.

同様に「うつ」も,内因性,器質性の「うつ」や自殺防止などのために抗うつ薬の使用が必要なケースはある.しかし,抗うつ薬が症状緩和に有用でもかえって治癒を遅延させることや,症状をマスキングして就労環境などの状況を悪化させる可能性もある.したがって,「発熱」の要因が治療上重要であるのと同様に,「うつ」の要因を適応的側面も含めて慎重に検討したうえでの診療が重要と考える.

IV.「自己家畜化」と「人間動物園」

1.「自己家畜化」

進化適応環境と現代社会環境のギャップを考察するうえでの重要な概念として,人類学の分野では古くから「自己家畜化」という現象14)15)35)52)が知られる.

「人も家畜である」という考え方は古代ギリシャ時代からさまざまに論じられてきた.そこでは,「狩猟採集民は野蛮で劣っており,家畜化された文明人のほうが優れている」という「人の家畜化」を肯定的文脈で捉えることのほうが多かった52).そうした人文科学上の議論を最初に自然科学の俎上に載せたのがBlumenbach, J. F.である.彼は形態学や比較動物学などからヒトは他の動物よりもはるかに家畜化された特徴をもつという「自己家畜化」の概念を提唱した52).

2.ギンギツネの人為的ペット化と「家畜化症候群」

「自己家畜化」にかかわる研究として,Belyaev, D. K.によるギンギツネの人為的ペット化実験がある2).彼は野生のギンギツネのなかから従順な個体だけを選んで交配を続けたところ,10世代程度で「ペット化」することができた.そして「ペット化」された個体には「従順性」の獲得とともに額に白い模様が現れ,繁殖周期も変化した.同様の変化は,Belyaevの死後も引き継がれた研究などにより,現在では「家畜化症候群」として知られ,従順性,耳の縮小・垂れ耳,巻き尾,鼻の先端の短縮,歯の小型化,色素脱失による皮膚色・毛色の多様性,脳容積減少,心身の幼若化,繁殖周期の変化,性的二型縮小,長寿命化などがある14)15)35)51)52).「従順性」はすべての家畜にみられるが,これらの特徴的変化の多くが,狼から犬,ヤマネコからイエネコ,猪から豚などへの変化に共通してみられ,さらにヒトの進化史上の変化にも共通してみられることがヒトの「自己家畜化」説を支持した.

ヒトの「自己家畜化」がいつ始まったかについては諸説あるが52),著者は紀元前約1万年以降に実質的に始まった可能性が高いと考える43).紀元前約1万年以降,ヒトは一部の動植物を管理下に置く農耕・牧畜を始めた.それは,余剰生産による貧富の差を拡大させ,富と権力による階層性を強めた.それがヒトによる動植物の管理だけでなくヒトへの管理をも強めて都市国家を形成した.都市国家社会において権力者の指示や社会のルールを守れない「非従順」な個体は強く排除された.「非従順」な個体が排除されるのは階層性やルールをそれなりにもつニホンザルやチンパンジーの社会にもみられる8)10)42).しかし,都市国家形成以降のヒトの社会は「自己家畜化」するほど「非従順」な個体が生存・繁殖上不利になるような人為淘汰圧を強めたと考えられる.

なお,「自己家畜化」の生物学的な要因としては,胚発生における神経堤細胞の減少などが考えられており51)52),遺伝子としてはBAZ1B遺伝子に関連する変異53)などが指摘されている.

3.ヒトの「高知能」への淘汰圧と精神疾患への脆弱性の可能性

「自己家畜化」のように,ある生物種が自然環境を改変し,その改変された環境自体が新たな淘汰圧になりうる例は,ヒト以外でも「ビーバーのダム構築」34)などが知られる.ビーバーにより時に世代を超えて構築される広大な「ダム」環境自体がビーバーの形態を変化させるのだが,こうした例を生態学では「ニッチ構築」という.この「ニッチ構築」の観点から「自己家畜化」も自然淘汰の一部だと見做すことも可能である.しかし,「人為淘汰」は不自然な現象も生み出している.

その例としてNesseは競走馬を挙げる31).草食の馬にとっての「走力」は,主に肉食動物の捕食から逃れるためのものであり,「走力」が馬の唯一の能力でも存在理由でもない.しかし,競馬の世界では,馬にひたすら「走力」を高める強い人為淘汰圧をかけて競走馬を生み出した.その結果,競走馬の脚は不自然なほど長く細くなり骨折への脆弱性を高めた.馬の脚の骨は本来もっと短く太い.自然界ではそうした個体が最も多くなる左右対称の正規分布的な適応曲線になる.しかし,「走力」への人為淘汰は,大部分の個体が脚の骨折への脆弱性を有する左右非対称の「崖型の適応曲線」33)へと変えてしまった.

この人為淘汰による不自然な「崖型の適応曲線」との類比にて精神疾患への脆弱性を考察したNesseは,「統合失調症への脆弱性を高めたのは,人の言語や「心の理論」などで示される高い認知能力(以下「高知能」)への淘汰圧ではないか」との仮説を提唱した30).

4.社会の監視・管理と「人間動物園」

著者は文明以降の野生ではなくなったヒトへの最も強い人為淘汰圧は「自己家畜化」の観点から「従順性」と考える.したがって,「高知能」だけでなく「従順性」への淘汰圧も不自然な「崖型の適応曲線」をもたらし,精神疾患への脆弱性を高めている可能性がある.

ただ,精神疾患のなかでも「うつ」については,「自己家畜化」による神経堤細胞の変化が視床下部-下垂体-副腎(hypothalamic-pituitary-adrenal-axis:HPA)軸に影響してストレス耐性を高めているとの考察もある51).それでも個体側の「自己家畜化」的変化と「共進化」的に監視や管理を強める「社会環境」が「うつ」を増加させている可能性がある43)44).

社会が監視や管理を強めるのは,「安全安心で飢えなき社会」のためである.それは,進化史の大部分が安全でも安心でもなく飢えとも隣り合わせであったヒトにとって「不老不死」と同様の悲願である.ただ,その維持には自然環境や家畜などの搾取とともに多大なコスト負担を伴う階層的な監視,管理,厳罰が欠かせない.そうした監視や管理による「安全安心で飢えなき社会」は,Morris, D.のいう「人間動物園」26)である.また,「管理された居住区に移された狩猟採集民に不安,うつ,自殺,その他の精神疾患が増加」5)との報告もあり,過度の管理によるストレスが「うつ」や異常行動と関連している可能性がある.

5.「アニマルウェルフェア」と「環境エンリッチメント」

監視,管理下にある動物園の動物や家畜には,野生種にはみられないさまざまな異常行動がみられ,常同行動,異常な発声や攻撃性,異常な性行動,自傷行為,無気力などがある49).同様の異常行動は野生より飼育施設下のチンパンジーに多くみられ13),家畜にも同様の異常行動が数多く知られる49).そうした異常行動を減らすための「アニマルウェルフェア」49)の考え方では,「動物が生まれてから死ぬまでなるべくストレスや苦痛の少ない環境において,その動物本来の生得的行動がとれる身体的,心理的な状態でなければならない」とする.同様の考え方から,動物園の環境を各動物にとっての「自然な環境」に近づけようとする試みが「環境エンリッチメント」49)であり,日本でも「旭山動物園」などに取り入れられている.

現代人が「自己家畜化」していて,進化適応環境から離れた「人間動物園」的環境にいるとすれば,「アニマルウェルフェア」や「環境エンリッチメント」の視点からの精神を病む現代人への逆説的考察が有用かもしれない.

6.進化適応環境とかけ離れていく現代社会

最後に,進化適応環境とのギャップの視点からの現代社会についての総合的考察を加える17)19)24)25)36).

ダンバー数11)として知られる約150人までの「顔の見える」血縁的部族社会が,現代では「顔のわからない」大多数による国家的社会となり,「見知らぬ他者」との複雑な競争と協働が必要となった.その一方で,住の核家族化と食の孤立が進み,部族の「共同保育」から離れた母親の育児負担が増え,「産後うつ」を増やした.育児期間は進化適応環境のほうが短く,子の性成熟と自立はほぼ同時期であった.現代における両者の解離が,性成熟期にみられる反抗期での親離れ・子離れを社会的に困難にし,思春期のさまざまな葛藤の問題を引き起こしている.例えば,現代でも反抗期に親離れ・子離れした思春期男女の「居場所」の問題がある.

部族社会での高齢者は「おばあさん仮説」16)のような子育て支援や,部族の長老として若者に知恵を授ける役割などを果たしていた.しかし,必ずしもかつての知恵が役立たない現代においてはその役割が減り,家族と離れて孤立する高齢者が増え,老年期の「うつ」などを増やす一因となっている.

獲物が少なくて命を落とすリスクもある荒天時や冬季に狩猟や採集に出ないことは適応的であった.われわれはそうした個体の子孫なので,低気圧時や冬季に体調不良や「うつ」などになりやすい.しかし,現代では天気,日照,季節などに関係なく多くの人が決まった時間で管理され,常に一定のパフォーマンスが要求される.平均週20時間との説もある緩急のあった狩猟から農耕・牧畜以降は「労働」が生まれた.産業革命の工業化と分業化は,長時間労働に拍車をかけ,個人を狩猟採集時代の全能的存在から社会の一歯車的存在に変えた.そして,個人が把握するのが不可能なまでに急増した科学や技術などの集合知によって文明社会が一貫して力を入れるのは,武器の製造と改良である.武器を手に一族を守る少数の戦士は,多数で階層的に組織化された軍の一兵士となった.約150人という人数と血縁を超えた大集団を形成し結束を高める役割を果たしたのは宗教的な概念の共有である12).しかし,それは同時に集団内(内集団)に対しては「非従順」な「異端」を排除し,他の集団(外集団)に対しては敵意を高めた52).外集団への敵意による集団サイズの大きな国家間の戦争は,死者数を急増させた.

内集団へのジェノサイドや外集団への大量殺戮を犯す「文明人」と,素手や棍棒で殴り合っていたかつての野生の狩猟採集民とではどちらが野蛮だろうか.進化適応環境でも現代でも狩猟採集民同士の殺し合いは稀とされ36)52),それは他の野生の霊長類や類人猿の集団間でも同様である8)10).また,野生のチンパンジー社会にも道徳的なものがみられ,秩序維持のために集団内の個体に鉄拳制裁することはあっても殺すことは稀とされる10).この観点から,少なくとも進化適応環境に近い環境下では,ヒトが野生の自然状態になってもHobbes, T.のいう「万人の万人に対する闘争」にはならないものと著者は考える.

おわりに

近年,neurodiversity(神経多様性)の考え方1)が発達障害から精神疾患全般へと拡大する流れにおいて,精神疾患を進化多様性の視点から捉える進化精神医学の意義は高まっている.本稿では進化精神医学の主な考え方である精神機能の適応面と,進化適応環境と現代社会環境のギャップの視点からの考察を示した.

遺伝因の寄与が大きい精神疾患にかかわる遺伝子が淘汰されていないことの意義も,「鎌状赤血球症」や「狂気の創造性」のように,何らかのトレードオフを有するものとして平衡選択,多面発現,包括適応度などの観点から慎重に検討されるべきである.統合失調症についてはCrow, T. J.7)や加藤23)らによる考察があるが,双極性障害,発達障害などについては考察が少ない9).他にも,適応上重要な繁殖にかかわる性とパラフィリア46)の問題やパーソナリティ障害などについても進化精神医学の視点から考察されるべきだろう.

「人類の進化」は,再現性のない一回性の現象であるうえ,「心は化石に残らない」ので,進化精神医学にも検証困難な仮説がある.また,「新たな学際領域からの考察は無視,反対,抑圧されやすい」32).それでも進化精神医学には冒頭で述べたように精神医学への理解を深め,精神科臨床の質を高めるのに有用な視点があると考える.例えば,精神機能の適応面を考慮したうえでの「あえて治さない」という選択肢は,患者にとって大きな意味をもつだろう.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

編 注:本特集は第119回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに加藤 敏(小山富士見台病院)を代表として企画された.

1) Armstrong, T.: Neurodiversity: Discovering the Extraordinary Gifts of Autism, ADHD, Dyslexia, and Other Brain Differences. Da Capo Lifelong Books, New York, 2010

2) Belyaev, D. K.: Destabilizing selection as a factor in domestication. J Hered, 70 (5); 301-308, 1979

3) Bowlby, J.: Attachment and Loss, Volume 1. Attachment. Basic Books, New York, 1969 (黒田実郎, 大羽 蓁, 岡田洋子ほか訳: 母子関係の理論I愛着行動. 岩崎学術出版社, 東京, 1976)

4) Bowlby, J.: Attachment and Loss, Vol. 3. Loss, Sadness and Depression. Basic Books, New York, 1980 (黒田実郎, 吉田恒子, 横浜恵三子訳: 母子関係の理論III愛情喪失. 岩崎学術出版社, 東京, 1981)

5) Brüne, M.: Textbook of Evolutionary Psychiatry and Psychosomatic Medicine: The Origins of Psychopathology, 2nd ed. Oxford University Press, Oxford, 2015

6) Chan, E. K. F., Timmermann, A., Baldi, B. F., et al.: Human origins in a southern African palaeo-wetland and first migrations. Nature, 575 (7781); 185-189, 2019![]()

7) Crow, T. J.: A Darwinian approach to the origins of psychosis. Br J Psychiatry, 167 (1); 12-25, 1995![]()

8) Davies, N. B., Krebs, J. R., West, S. A.: An Introduction to Behavioural Ecology. Wiley-Blackwell, Hoboken, 2012 (野間口眞太郎, 山岸 哲, 巌佐 庸訳: 行動生態学 原著第4版. 共立出版, 東京, 2015)

9) Del Giudice, M.: Evolutionary Psychopathology: A Unified Approach. Oxford University Press, Oxford, 2018 (川本哲也, 喜入 暁, 杉浦義典監訳: 進化精神病理学―心理学と精神医学の統合的アプローチ―. 福村出版, 東京, 2023)

10) de Waal, F.: The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism among the Primates. W W Norton & Co, New York, 2013 (柴田裕之訳: 道徳性の起源―ボノボが教えてくれること―. 紀伊國屋書店, 東京, 2014)

11) Dunbar, R. I. M.: Neocortex size as a constraint on group size in primates. J Hum Evol, 22 (6); 469-493, 1992

12) Dunbar, R. I. M.: How Religion Evolved: And Why It Endures. Pelican, Elmwood, 2022 (長谷川眞理子解説, 小田 哲訳: 宗教の起源―私たちにはなぜ〈神〉が必要だったのか―. 白揚社, 東京, 2023)

13) Ferdowsian, H. R., Durham, D. L., Kimwele, C., et al.: Signs of mood and anxiety disorders in chimpanzees. PLoS One, 6 (6); e19855, 2011![]()

14) Francis, R. C.: Domesticated: Evolution in a Man-Made World. W W Norton & Co, New York, 2015 (西尾香苗訳: 家畜化という進化―人間はいかに動物を変えたか―. 白揚社, 東京, 2019)

15) Hare, B., Woods, V.: Survival of the Friendliest: Understanding Our Origins and Rediscovering Our Common Humanity. Random House, New York, 2020 (藤原多伽夫訳: ヒトは〈家畜化〉して進化した―私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか―. 白揚社, 東京, 2022)

16) Harman, S. M., Talbert, G. B.: Reproductive aging. Handbook of the Biology of Aging (ed by Finch, C. E., Schneider, E. L.). Van Nostrand Reinhold, New York, p.457-510, 1985

17) 長谷川寿一, 長谷川眞理子, 大槻 久: 進化と人間行動, 第2版. 東京大学出版会, 東京, 2022

18) Hoehl, S., Hellmer, K., Johansson, M., et al.: Itsy bitsy spider…: infants react with increased arousal to spiders and snakes. Front Psychol, 8; 1710, 2017![]()

19) 井原泰雄, 梅﨑昌裕ほか編: 人間の本質にせまる科学―自然人類学の挑戦―. 東京大学出版会, 東京, 2021

20) 井村裕夫: 進化医学―人への進化が生んだ疾患―. 羊土社, 東京, 2012

21) 神庭重信: 思索と想い―精神医学の小径で―. 慶應義塾大学出版会, 東京, p.21-30, 2014

22) 神庭重信: 悲哀, うつ, うつ病―その進化的意味―. 「うつ」の舞台 (内海 健, 神庭重信編). 弘文堂, 東京, p.180-189, 2018

23) 加藤 敏: 進化論の見地からみる統合失調症. 日本生物学的精神医学会誌, 23 (1); 53-59, 2012

24) Laland, K. N.: Darwin's Unfinished Symphony: How Culture Made the Human Mind. Princeton University Press, Princeton, 2017 (豊川 航訳: 人間性の進化的起源―なぜヒトだけが複雑な文化を創造できたのか―. 勁草書房, 東京, 2023)

25) LeDoux, J.: The Deep History of Ourselves: The Four-Billion-Year Story of How We Got Conscious Brains. Viking, New York, 2019 (駒井章治訳: 情動と理性のディープ・ヒストリー―意識の誕生と進化40億年史―. 化学同人, 京都, 2023)

26) Morris, D.: The Human Zoo. McGraw-Hill, New York, 1969 (矢島剛一訳: 人間動物園. 新潮社, 東京, 1970)

27) Neel, J. V.: Diabetes mellitus: a "thrifty" genotype rendered detrimental by "progress"? Am J Hum Genet, 14 (4); 353-362, 1962![]()

28) Nesse, R. M., Williams, G. C.: Why We Get Sick: The New Science of Darwinian Medicine. Vintage, New York, 1996 (長谷川眞理子, 長谷川寿一, 青木千里訳: 病気はなぜ, あるのか―進化医学による新しい理解―. 新曜社, 東京, 2001)

29) Nesse, R. M.: Is depression an adaptation? Arch Gen Psychiatry, 57 (1); 14-20, 2000![]()

30) Nesse, R. M.: Cliff-edged fitness functions and the persistence of schizophrenia. Behav Brain Sci, 27 (6); 862-863, 2004

31) Nesse, R. M.: Good Reasons for Bad Feelings: Insights from the Frontier of Evolutionary Psychiatry. Penguin, New York, 2019 (加藤智子訳: なぜ心はこんなに脆いのか―不安や抑うつの進化心理学―. 草思社, 東京, 2021)

34) Odling-Smee, F. J., Laland, K. N., Feldman, M. W.: Niche Construction: The Neglected Process in Evolution. Princeton University Press, Princeton, 2003 (佐倉 統, 山下篤子, 徳永幸彦訳: ニッチ構築―忘れられていた進化過程―. 共立出版, 東京, 2007)

35) 尾本惠市編著: 人類の自己家畜化と現代. 人文書院, 京都, 2002

36) 尾本惠市: ヒトと文明―狩猟採集民から現代を見る―. 筑摩書房, 東京, 2016

37) Poulton, R., Davies, S., Menzies, R. G., et al.: Evidence for a non-associative model of the acquisition of a fear of heights. Behav Res Ther, 36 (5); 537-544, 1998![]()

38) Price, J. S.: The dominance hierarchy and the evolution of mental illness. Lancet, 290 (7509); 243-246, 1967

39) Price, J. S., Sloman, L.: Depression as yielding behavior: an animal model based on Schjelderup-Ebbe's pecking order. Ethol Sociobiol, 8 (Suppl 1); 85-98, 1987

40) Raison, C. L., Miller, A. H.: The evolutionary significance of depression in pathogen host defense (PATHOS-D). Mol Psychiatry, 18 (1); 15-37, 2013![]()

41) Stevens, A., Price, J. S.: Evolutionary Psychiatry: A New Beginning, 2nd ed. Routledge, London, 2000 (豊嶋良一監訳, 小山 毅, 高畑圭輔訳: 進化精神医学―ダーウィンとユングが解き明かす心の病―. 世論時報社, 東京, 2011)

42) 髙野 覚: 多様なヒトの社会にみられる「テリトリー」「ルール」「階層性」―進化学的視点からの「身体」, 「精神」, そして「社会」への一考察―. 精神科治療学, 32 (11); 1535-1538, 2017

43) 髙野 覚: 進化精神医学の可能性. 第114回日本精神神経学会学術総会抄録集, S541, 2018

44) 髙野 覚: 「うつ」の進化精神医学. 第115回日本精神神経学会学術総会抄録集, S435, 2019

45) 髙野 覚: 「恐怖症」の進化精神医学. 第116回日本精神神経学会学術総会抄録集, S436, 2020

46) 髙野 覚: 「パラフィリア」の進化精神医学. 第117回日本精神神経学会学術総会抄録集, S588, 2021

47) 髙野 覚: 「神経症」の進化精神医学. 第118回日本精神神経学会学術総会抄録集, S644, 2022

48) Tinbergen, N.: On aims and methods of ethology. Zeitschrift für Tierpsychol, 20 (4); 410-433, 1963

49) Webster, J.: Animal Welfare: Understanding Sentient Minds and Why It Matters. Wiley-Blackwell, Hoboken, 2022

50) World Health rganization: Snakebite envenoming. 2019 (https://www.who.int/health-topics/snakebite) (参照2024-01-15)

51) Wilkins, A. S., Wrangham, R. W., Fitch, W. T.: The "domestication syndrome" in mammals: a unified explanation based on neural crest cell behavior and genetics. Genetics, 197 (3); 795-808, 2014![]()

52) Wrangham, R.: The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution. Pantheon, New York, 2019 (依田卓巳訳: 善と悪のパラドックス―ヒトの進化と〈自己家畜化〉の歴史―. NTT出版, 東京, 2020)

53) Zanella, M., Vitriolo, A., Andirko, A., et al.: Dosage analysis of the 7q11.23 Williams region identifies BAZ1B as a major human gene patterning the modern human face and underlying self-domestication. Sci Adv, 5 (12); eaaw7908, 2019![]()