産業医にとって精神科の知識および多職種連携スキルは必要不可欠である.筑波大学,茨城県立医療大学,東京慈恵会医科大学は,精神科の基礎から多職種連携まで完全オンラインで学べる研修プログラム「精神科多職種連携治療・ケアを担う人材養成:Psychiatric Staff Education Program for Transdisciplinary Approach(PsySEPTA,サイセプタ)」を提案し,平成30年度文部科学省の課題解決型高度医療人材養成プログラムに採択された.2019年10月に開講し,のべ受講者は全18職種275名,修了者は150名である.プログラムはオンデマンド講義,疾患別演習,コミュニケーションスキル実習の三本柱からなる.2023年3月に施行した修了者アンケートでは,コンテンツの満足度は96%と高く,88%が「受講後多職種連携の実践が改善した」と回答した.2023年3月で文部科学省からの補助期間は終了したが,今後も本事業は継続予定である.2022年4月には,事業補助機関として「一般社団法人筑波精神医学研修センター:Tsukuba Learning Center of Psychiatry(PsyTLC,サイトレック)」を設立した.本プログラムが産業保健分野においても活用され,その発展の一助となれば幸いである.

2)筑波大学医学医療系精神医学

3)筑波大学医学医療系災害・地域精神医学

4)医療法人仁愛会水海道厚生病院

5)東京慈恵会医科大学名誉教授

https://doi.org/10.57369/pnj.25-004

受付日:2024年2月14日

受理日:2024年8月20日

はじめに

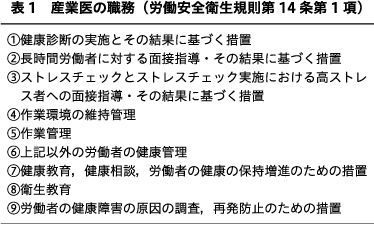

産業医の職務には,長時間労働者や高ストレス者に対する面接指導およびその対策が含まれるため(表1),精神医学の知識は必須である.長時間労働は,心血管疾患や脳卒中のリスクを高めるだけでなく,メンタルヘルスにも影響をもたらす14).Park, S. ら13)は,若年成人従業員の労働時間について検証し,長時間労働がストレス,うつ病,自殺念慮と関連していると結論づけた.本邦では2019年に『働き方改革関連法』が施行され,1980年代には2,100時間ほどあった平均年間総実労働時間数が2022年には1,633時間まで減少した6).しかし,1週間の就業時間が60時間以上である雇用者の割合は5.1%でここ数年横ばいである10).また,同年の労働安全衛生調査9)では,労働者の82.2%が仕事に関する強いストレスを抱えていると回答している.これを裏付けるかのように,精神障害の労災補償状況は請求件数,認定件数とも増加の一途を辿っている.2022年度の認定件数は710件8)で,これは2002年7)の7倍以上である.

産業保健活動は多様化・複雑化しており,産業医だけで課題に対応するのは限界がある12).例えば,復帰支援においては,休職中の従業員だけでなく主治医や人事課・上司とのやりとりが重要になる.復職プログラムの検討や職場環境の改善のためには,産業保健師,事業管理者,各事業場の責任者,事業場衛生管理者,人事課など複数職種がかかわる.

このように,産業医にとって精神医学の知識および多職種連携のスキルは必要不可欠といえる.筑波大学,茨城県立医療大学,東京慈恵会医科大学は,精神科の基礎から多職種連携まで完全オンラインで学べる研修プログラム「精神科多職種連携治療・ケアを担う人材養成:Psychiatric Staff Education Program for Transdisciplinary Approach(PsySEPTA,サイセプタ)」を提案し,平成30年度文部科学省の課題解決型高度医療人材養成プログラムに採択された.本稿では,PsySEPTAの取り組みを紹介し,プログラムの有用性および今後の展望について報告する.

I.PsySEPTAとは

本プログラムは「トランスディシプリナリーな多職種連携」によるこころのケアを有効に実践できるスタッフの養成を目的とし,精神科の基礎から多職種連携まで学ぶことのできる完全オンラインのプログラムである.複数の領域の専門職者が連携およびケアの質を改善するために同じ場所で共に学び,お互いから学び合いながら,お互いを学ぶ2)コンテンツであり,多職種連携教育(interprofessional education:IPE)プログラムといえる.対象者は,精神保健医療福祉領域にかかわりのある専門職で,医師,歯科医師,薬剤師,看護師,心理職,栄養士,理学療法士,作業療法士,精神保健福祉士,社会福祉士,相談支援専門員,介護支援専門員などを含む.英語名にある「transdisciplinary approach」とは多職種チームアプローチのモデルの1つで,チームに課せられた課題を達成するために各専門職がチームのなかで果たすべき役割を意図的・計画的に専門領域を超えて横断的に共有した「役割開放」を行う機能方法である5).精神科分野でチームアプローチが必要な理由として,精神障害の病態の「多元性」,求められる治療・支援サービスの「包括性」,およびその「継続性」がある1).加えて個々の地域で活用できる資源はそれぞれ異なる.これは,産業保健活動においてもよくあてはまると思われる.企業の規模の違いを背景に,予算や人材は大きく異なる.著者らは,精神科多職種チームにおいては状況に応じて臨機応変に的確な連携をとることが可能となる「transdisciplinary approach」が最適と判断した17).

先に述べた本プログラムの目的を達成するためのコンテンツの工夫を以下に5つ挙げる.

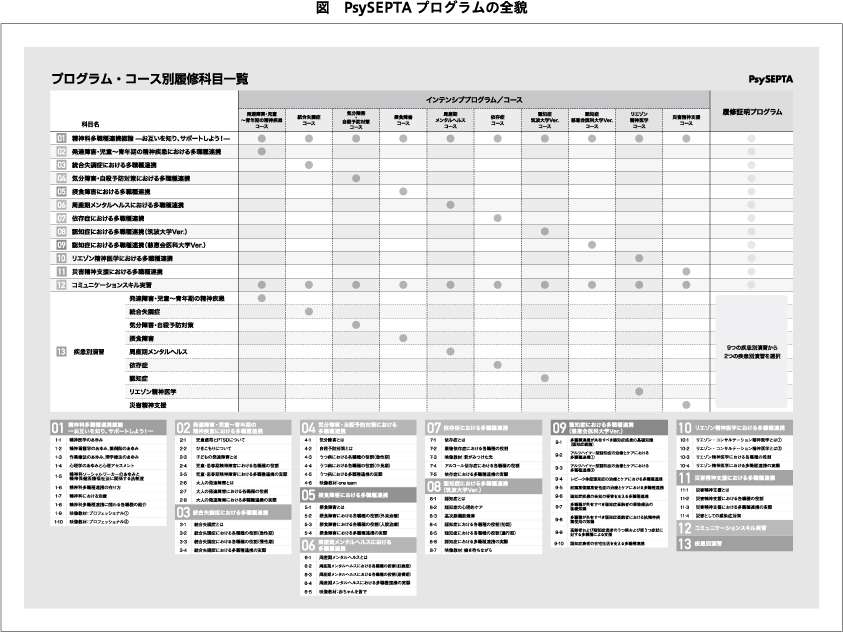

1.疾患別カリキュラム

精神疾患・障害の種類や年齢によりかかわる職種や社会資源,アプローチは大きく異なる.主要な疾患すべてについて,その概要から多職種連携の実践まで学べるよう,(i)発達障害・児童~青年期の精神疾患,(ii)統合失調症,(iii)気分障害・自殺予防対策,(iv)依存症,(v)摂食障害,(vi)周産期メンタルヘルス,(vii)認知症,(viii)リエゾン精神医学,(ix)災害精神支援,の合計9つの疾患別カリキュラムを準備した.

2.多彩な講師陣

職種や連携の場の多様性に対応するため,さまざまな職場で勤務している各疾患・分野に適した多職種(医師,歯科医師,薬剤師,看護師,心理職,管理栄養士,理学療法士,作業療法士,精神保健福祉士,介護福祉士,保健師,助産師など計123名)がコンテンツの作成に携わった.

3.「他職種を知り,尊重する」ことを意識した講義

本プログラムでは,疾患別カリキュラムに先立ち,総論として各職種の成り立ちを学ぶ.続く疾患別カリキュラムでは,その分野の基礎的知識だけでなく,各職種の視点,困難さ,工夫,アプローチについて学ぶ.多職種連携の実際をよりイメージしやすくすることを目的に,多職種でシナリオを作成し,プロの映像スタッフに撮影を依頼したオリジナルドラマや各職種の1日の動きを追ったドキュメンタリー,インタビュー映像も収録した.

4.疾患別演習

先に挙げた9つの疾患別カリキュラムごとに演習を実施している.各分野の専門家がファシリテーターを務め,参加者は8名前後の少人数・多職種から成る.ケースカンファレンスをとおしてファシリテーションの1例や他職種の意見を学ぶことができる.同じ課題を抱える仲間や専門家と直接意見を交わせる貴重な場となっている.

5.コミュニケーションスキル実習

全2日間で,グループワークやロールプレイを豊富に取り入れたコミュニケーションスキル実習を実施している.状況に応じた的確な連携をとるために,自職種の立場をわかりやすく伝えるスキル,多職種の立場を理解するスキル,多様な職種の視点や考えを効果的に統合するスキルを学ぶことができる.

本プログラムは,臨床現場における専門職を対象としているため,受講しやすさにもこだわった.第1に,多様な学習ニーズに応えるべく,精神科領域の多職種連携治療・ケアへのオールラウンドな対応を習得する履修証明プログラムと,疾患特異的な多職種連携治療・ケアを学習するインテンシブプログラム(全10コース)を用意した(図).第2に,オンデマンド講義,疾患別演習,コミュニケーションスキル実習から成るコンテンツをすべてオンライン化した.第3に,オンデマンド講義は10分単位のチャプター制を採用した.講義はパソコンのみならずタブレットやスマートフォンでも視聴できる.これらの工夫により,時間的・空間的制約を排し「いつでもどこでも」無理なく受講することを可能とした.

PsySEPTAは2019年10月に開講した.2023年4月時点でのべ受講者は275名,職種は精神科医師,産婦人科医師,整形外科医師,看護師,助産師,保健師,養護教諭,心理職,栄養士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,精神保健福祉士,社会福祉士,相談支援専門員,介護支援専門員など全18職種に及び,当初の予想を超えた広がりをみせている.修了者150名の詳細を表2に示す.

II.修了者アンケート

精神科多職種連携への効果を検討するため,2023年3月に本プログラムを修了した30名を対象にアンケート調査を行った.本研究は,筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承認を得て実施した(第1654号).

1.方 法

コンテンツの内容および受講後の変化について,5段階のリッカート尺度および自由記述を用いたWebアンケート調査を行った.回答者は25名,回収率は83%であった.

2.結 果

以下に主要な質問項目に対する回答結果を示す.(i)オンデマンド講義は「満足」が72%,「やや満足」が24%,「ふつう」が4%であった.自由記述では「時間・場所を選ばず動画を視聴でき,何度も見返すことができ良かった」「テストがあったのでメリハリをつけながら視聴することができた」などの回答を得た.(ii)疾患別演習は「満足」が68%,「やや満足」が28%,「ふつう」が4%であった.自由記述では「他職種の視点を聞くことで,自職種とは異なる物の見方に気付かされた」「他病院の連携状況等を知る機会がもててよかった」などの回答を得た.(iii)コミュニケーションスキル実習は「満足」が80%,「やや満足」が16%,「ふつう」が4%であった.自由記述では「自分のことを知ることができ,他の職種の方々についても考えることができるようになった」「うまくいかなかった事例を振り返る時間があり,気持ちの整理につながった」などの回答を得た.(i)~(iii)のいずれも「やや不満」「不満」の回答はなかった.

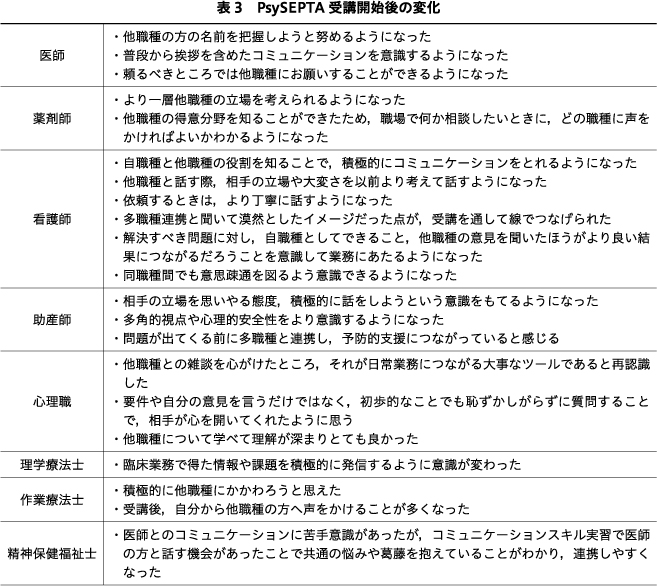

(iv)PsySEPTA受講により多職種連携への態度は前向きに変化したか,の問いには「大いにそう思う」が56%,「そう思う」が44%であった.「変わらない」「そう思わない」「全くそう思わない」の回答はなかった.(v)PsySEPTA受講により日常業務での多職種連携の実践はどう変化したか,の問いには「大いによくなった」が24%,「少し良くなった」が64%,「変わらない」が12%であった.「少し悪くなった」「大いに悪くなった」の回答はなかった.自由記述では「他職種の立場を考えるようになった」「自ら他職種への声かけをすることが増えた」との回答を複数得た.(iv)(v)の自由記述回答を表3に示した.

3.考 察

今回のアンケートでは,オンデマンド講義,疾患別演習,コミュニケーションスキル実習の満足度がいずれも96%であり,PsySEPTAのコンテンツが高く評価された.さらに,日常業務で多職種連携の実践が改善したとの回答が8割を上回った.臨床現場では,コミュニケーション不足,自職種および他職種の役割に対する理解の欠如,信頼感の欠如,尊重する態度の不足が多職種連携を阻害する16).本プログラムでは,コミュニケーションスキルや各職種の役割の把握といった実用的なノウハウを学ぶことができる.さらに,職種それぞれの成り立ちや課題に対するアプローチの違いを知ることで,より立体的に他職種を把握できるようになる.成人学習においては,自らの気付きと意識変容が必要だといわれる6).オンデマンド講義で理論を学び演習・実習で他者とのかかわりから自職種,他職種を見つめなおす過程で,他職種への信頼感や他者を尊重する態度が育まれることが,本プログラムの大きな効果の1つであると考えられる.

III.今後の展望

文部科学省からの補助期間終了に伴い,本事業は2023年度から自走を開始した.教育現場におけるIPEでは管理職と教員がコミットし,「トップダウン」と「ボトムアップ」の双方からのアプローチが成功のカギとなる15).管理者はIPEを推進するための取り組みを戦略的に行うと同時に,教員らは他職種と協力することの価値を認識し,草の根の努力が評価される.これを臨床現場における本プログラム普及に置き換えてみると,管理職は組織,教員は本プログラム受講者・修了者と仮定できる.組織側への働きかけとして,著者らは2022年4月に「一般社団法人筑波精神医学研修センター:Tsukuba Learning Center of Psychiatry(PsyTLC,サイトレック)」を設立した.PsyTLCの目的は,精神科に関連する治療・ケアに関心をもつ保健医療福祉従事者に対して研修の実施や連携の強化を行い,もって精神科治療・ケアの発展と啓発に寄与することである.各病院から毎年数名の受講者を推薦していただき,組織側からの多職種連携を推進する.もう一方の要は修了者である.受講動機として「修了者からの勧め」を挙げる応募者は多い.2024年1月現在,本プログラム受講者・修了者は茨城県のほか北海道,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,富山県,山梨県,長野県,愛知県,京都府,兵庫県,奈良県,高知県,福岡県,熊本県の16都道府県に在住している.受講者および修了者とはメーリングリストを通じたネットワークがある.近年では,修了者に公開ワークショップや疾患別演習に参加していただき,つながりを維持・強化する取り組みを開始している.引き続き,受講者・修了者をハブとしたボトムアップにも注力していく.

春田らは,医療保健福祉の現場で多職種連携を促進するためには共通の規範・価値観(interprofessionalism)を育むことが重要だと述べている3).人材育成の取り組みを継続することで,PsySEPTAが共通言語となり,ひいては全国の精神科医療・ケアの質の向上につながることが期待される.

おわりに

PsySEPTAの取り組みとその有用性について述べた.1990年に発足した日本医師会認定産業医制度のもと,2022年時点での認定産業医有効者は70,208名,そのうち実際に産業医活動を行っているのは半分弱の34,166名である4).精神科医か否かにかかわらず,すべての産業医が精神疾患を抱える方への対応を避けては通れないと思われる11).PsySEPTAは,精神科の基礎から多職種連携まで完全オンラインで学ぶことができる.特にコミュニケーションスキル実習では,他者の背景を慮ることで関係性を根本から見直すことに力点をおいており,専門職連携にとどまらない汎用性のあるスキルを得ることができる.本プログラムが産業保健分野においても活用されることにより,専門職だけでなく連携に関連する非専門職のコミュニケーションスキルも向上し,両者の連携が円滑になる効果が期待される.

編 注:本特集は第119回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに清水栄司(千葉大学大学院医学研究院・認知行動生理学,千葉大学子どものこころの発達教育研究センター,千葉大学医学部附属病院認知行動療法センター)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 安西信雄: 公立精神病院における多職種チームアプローチの実際. 精神医療におけるチームアプローチ (齋藤正彦, 松下正明責任編集, 臨床精神医学講座S5). 中山書店, 東京, p.3-15, 2000

2) Barr, H.: Interprofessional Education: Today, Yesterday and Tomorrow: A Review. Higher Education Academy, Health Sciences and Practice Network, London, p.47, 2002

3) 春田淳志, 錦織 宏: 医療専門職の多職種連携に関する理論について. 医学教育, 45 (3); 121-134, 2014

4) 神村裕子: 医師会が関わる産業保健の現状. 2022 (https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001010932.pdf) (参照2024-01-15)

5) 菊地和則: 多職種チームのコンピテンシー―インディビデュアル・コンピテンシーとチーム・コンピテンシーに関する基本的概念整理―. 社会福祉学, 44 (3); 23-31, 2004

6) 厚生労働省: 脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況について. 2003 (https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/06/h0610-4.html) (参照2024-01-15)

7) 厚生労働省: 令和4年労働安全衛生調査 (実態調査) 結果の概要個人調査 (https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r04-46-50_kekka-gaiyo02.pdf) (参照2024-01-15)

8) 厚生労働省: 令和4年度我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況 (https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156170.pdf) (参照2024-01-15)

9) 厚生労働省: 令和4年度「過労死等の労災補償状況」. 2023 (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33879.html) (参照2024-01-15)

10) 厚生労働省: 人口構造, 労働時間等について. 2024 (https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001194507.pdf) (参照2024-11-12)

11) 中村 純, 小嶋秀幹: 産業保健に対する精神科医の役割. 精神経誌, 110 (3); 197-202, 2008

12) 能川和浩, 諏訪園 靖: 多職種連携. 週刊日本医事新報, 4895; 51, 2018

13) Park, S., Kook, H., Seok, H., et al.: The negative impact of long working hours on mental health in young Korean workers. PLos One, 15 (8); e0236931, 2020![]()

14) Pega, F., Náfrádi, B., Momen, N. C., et al.: Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000-2016: a systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury. Environ Int, 154; 106595, 2021![]()

15) Sherman, D. W., Flowers, M., Alfano, A. R., et al.: An integrative review of interprofessional collaboration in health care: building the case for university support and resources and faculty engagement. Healthcare (Basel), 8 (4); 418, 2020![]()

16) Thistlethwaite, J. E., Jackson, A.: Conflict in practice-based settings: nature, resolution and education. Int J Pract-based Learning Health Soc Care, 2 (2); 2-13, 2014

17) 渡部衣美, 根本清貴, 太刀川弘和ほか: 精神科多職種連携治療・ケアの未来. 精神科, 37 (2); 87-92, 2020