ハームリダクションとは,合法・違法にかかわらず,精神作用薬物について,必ずしもその使用量は減ることがなくとも,その使用により生じる社会・健康上の悪影響を減少させることを主たる目的とする公衆衛生上の政策・プログラム実践とされている.この実践は,ヘロインや他の薬物使用における注射針の回し打ちを減らすことによって,ヒト免疫不全ウイルス(HIV)などの感染症の拡大を防ぐことを目的に始まった.その後,依存症にかかわる臨床家によって治療法への応用が始まった.無論,ハームリダクションは医療と一体ではない.しかしながら,近年,医療手段としてのハームリダクションが試みられつつある.わが国でもみられるアルコール依存症への応用はその1例である.さらに,ハームリダクションは他の薬物依存にも応用されつつある.1971年,米国は薬物犯罪の取り締まりと厳罰化政策を開始し,「薬物戦争」に突入した.この結果,皮肉なことに薬物消費量や関連犯罪は逆に増え,過剰摂取による死亡者,HIV感染症者などが激増した.それから長い時を経て2011年,各国の元首脳などからなる薬物政策国際委員会は「薬物戦争」は完全に失敗であったと宣言し,薬物使用者に対して刑罰ではなく,医療と福祉的支援を提供するよう求めた.こうしたハームリダクションの理念から,海外では薬物使用者に対して注射器交換プログラム,オピオイド代替療法,薬物使用ルームの設置,薬物使用の非犯罪化などのさまざまな実践がなされている.しかし,わが国では違法薬物の使用者数が比較的少ないこともあって「厳罰主義」を維持し,これらのハームリダクションの実践は試みられていない.司法的介入のみでは不法な薬物使用が減らないことはしばしば指摘されてきた.害を低減して健康を維持向上することが優先され,薬物使用者が必要な支援と人権を保障されるハームリダクションアプローチの原則に沿った医療がいま,わが国においても求められていると思われる.

2)医療法人光生会平川病院

3)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部診断治療開発研究室

https://doi.org/10.57369/pnj.24-051

はじめに

本稿は,2022年6月17日に開催された第118回日本精神神経学会学術総会において,日本アルコール・アディクション医学会ハームリダクション特別委員会企画によるシンポジウム「日本におけるハームリダクション―アディクション概念の広がりと啓発・予防・治療への応用―」の内容を紹介することが目的である.

ハームリダクション特別委員会は,日本アルコール・アディクション医学会のなかに設立された委員会であり,設立の目的としては,ハームリダクションの概念とその実施例を検討し,わが国における各種の依存症治療に応用できるかどうかについて検討することにある.

設立の経緯には,以下に示すようないくつかの課題が関係していた.まず,数年前に『統合型リゾート(IR)推進法』成立の過程で,カジノ開設に伴うギャンブル依存が問題になった.しかし,それを話し合う会議に依存症の専門家がほとんど参加を依頼されていなかった.また,わが国では,アルコール性臓器障害の分野では「ハームリダクション=減酒療法」とみなされるなど解釈に誤解がみられる.加えて,ハームリダクションを薬物汚染が深刻で取り締まりができなくなったため採用された政策ととらえている向きがあるなど,ハームリダクションの概念が必ずしも正しく理解されていない状況にある.このため,ハームリダクションの概念と諸外国における実践例を検討し,わが国における政策,医療実践としてのハームリダクションを検討する必要があると考えたことが,同特別委員会設立の経緯である.

I.ハームリダクションとは

ハームリダクションとは,合法・違法にかかわらず,精神作用薬物について,必ずしもその使用量は減ることがなくとも,その使用により生じる健康・社会上の悪影響を減少させることを主たる目的とする政策・プログラム実践をいう.「ハーム」とは精神作用物質使用による害を指し,リダクションとは精神作用物質使用そのものの使用量を減少させることではなく,害を減らすことを指す6)11).

近年,海外ではハームリダクションの考え方をアルコール・薬物使用障害の治療・回復に応用しようとする動きがみられる2)3).日本においても,アルコール・薬物依存症の治療・回復に応用しようとする試みがなされている8)14).これまでのアルコール・薬物使用障害・依存症の治療プログラムは断酒・断薬を目的にしてきた.すなわち,医療機関での集団精神療法を中心とした各種ミーティング,認知行動療法をはじめとした精神療法も断酒・断薬が目標であった.アルコホーリクス・アノニマス(Alcoholics Anonymous:AA),断酒会,ナルコティクスアノニマス(Narcotics Anonymous:NA)などの自助グループも断酒・断薬を目的としてかかげてきた.

しかしながら,これらのプログラムは断酒・断薬を目的としない患者には適さない.実際には「断酒・断薬をめざさないならば治療できない」と言われ,医療の外に追いやられる患者も少なくなかった.これまでの多くの患者は,社会生活・家庭生活を失った重症の患者群であり,断酒・断薬を勧めることは間違いとはいえない.一方で,アルコール依存症についていえば,現在,軽症のアルコール依存症者が増えている.その患者に一律に断酒を絶対的な目標とすることには疑問をもたざるをえない.重症患者の治療目標は原則として断酒であるが,しかし,それを受け入れなければ治療できないというのは「治療拒否」ではないかとも思える.軽症者の診療にあたっては,患者の選択を尊重し,重篤な精神・身体疾患や重大な社会生活障害(暴力や飲酒運転など)のない場合には患者の希望によっては,減酒を治療目標とすることもある12)13).断酒にとらわれず患者との治療関係を重視し,柔軟に患者の生きづらさを援助することも必要である.成瀬9)10)はハームリダクションに基づく患者中心の医療の重要さについて述べ,「何よりも人間的な支援を受ける権利が彼ら(患者)にも保証されなくてはならないはずである」と強調している.国際ハームリダクション協会も人権尊重はハームリダクションの柱の1つとしている6).同協会は「ドラッグを使うことで人権を失うことにはならない」として「これまでの多くの政策や実践は意図的に,または意図せずにドラッグ使用者に対するリスクやダメージを生み,増悪させている.それには,ドラッグ使用の犯罪化,差別,警察の虐待的・腐敗的な取り締まり,拘束的・懲罰的な法律や政策,救命医療やハームリダクションサービスへの拒絶,社会的不平,ドラッグ使用者の社会的孤立などを生む」ことを指摘し,「ドラッグ使用者に対して基本的人権を尊重・保護するような認識を押し広める必要がある.ダメージを最大化する政策や実践に反対し行動する」と述べている.

薬物乱用および薬物依存へのハームリダクションは,当事者による注射器の使い回しによって生じるヒト免疫不全ウイルス(human immunodeficiency virus:HIV)感染を防止するための静脈注射使用者に対する注射針・注射器交換プログラムで始まった.その後,政府の支援を受け,薬物使用救命キットの配布,薬物使用室の設置,薬物政策へと発展していく.この実践は,ヘロインや他の薬物使用における注射針・注射器の回し打ちや再利用を減らすことによって,HIVやC型肝炎などの感染症の拡大,薬物の過剰摂取による死亡を防ぐことに貢献している.こうした政策の目的はドラッグを継続して使用することで生じるリスクや,自分自身または他人にダメージを与えるリスクを最小限にするサポートの選択肢を,ドラッグを使用する人に提供することであるといえる19).

II.薬物の規制強化とハームリダクション

国際的な薬物規制の取り組みは国際連合(国連)主導で行われた.1971年には,amphetamine類などの中枢神経興奮薬やbarbiturates,benzodiazepineなどの鎮静催眠薬,LSDやMDMAといった幻覚剤を対象とした『向精神薬に関する条約』が,そして1988年には,『麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』がそれぞれ採択された.いずれの条約にも,日本を含めた180ヵ国以上が批准しており,わが国の薬物規制法はすべてこうした条約を根拠としている4)7)8)16).

1971年,米国のニクソン大統領は大規模な薬物禁止政策を実施し,薬物犯罪の取り締まり強化と厳罰化を遂行する「薬物戦争(War on Drugs)」に突入した.薬物乱用を「公の敵のナンバーワン」と宣言し,この政策に莫大な予算が投入された5).

『麻薬に関する単一条約』の公布から50年が経過した2011年,各国の元首脳や学識経験者を中心に組織された薬物政策国際委員会(Global Commission on Drug Policy)は,過去50年間の厳罰政策の効果を評価した.その結果,厳罰政策が完全に失敗であったことを宣言した5).すなわち,50年間,違法な薬物の消費量は増大し,刑務所は薬物事犯者で溢れかえった.

こうして薬物事犯者は徹底的に取り締まられたが,この結果,皮肉なことに薬物消費量や関連犯罪は逆に増え,薬物使用者は治療や地域における保健福祉的支援から疎外されているために,薬物使用者における新規HIV感染者や,薬物過量摂取による死亡者も増加の一途をたどっていった.それに加えて,薬物の規制強化は,かえって密売組織に膨大な利益をもたらした.その結果,薬物密売市場は対策が打てないほどに組織が巨大化した.こうしたことから薬物政策国際委員会は各国に薬物政策の見直しを提言した5).

2013年,国連は,「法の支配は薬物問題解決手段の一部でしかなく刑罰は決して万能の解決策ではない」こと,「健康被害や刑務所服役者を減らすという目標に沿って,人権や公衆衛生の保護,また科学に基づく予防と治療の手段が必要」であるとの声明を出した17).2016年4月,国連麻薬特別総会は「麻薬のない世界の実現」という目標(1998年総会)を撤回し,本来,健康と福祉の向上のためになされるべき薬物規制が,薬物使用者を孤立させ,社会的スティグマを強化しているとし,「今日,国際的には薬物問題は司法問題でなく支援を必要とする健康問題である」との声明を出した18).このころから国際的には薬物使用に対する厳罰政策からハームリダクションへと大きく舵を切り始める.

III.世界の薬物使用に対する非犯罪化とハームリダクション

上述したように,海外では薬物使用に対する厳罰化政策からハームリダクションへと大きく舵を切っている.2014年,世界保健機関(World Health Organization:WHO)は,HIV感染予防・治療ガイドラインにおいて,規制薬物使用を非犯罪化して受刑者を減らすよう求め,薬物使用者に適切な治療および清潔な注射針と注射器を提供できる体制を整えることを提案した.こうした,ハームリダクションの有効性は科学的に実証されており,2016年までに注射器交換プログラムは90ヵ国,オピオイド代替療法は80ヵ国で導入されている14).注射器交換プログラムは単に注射器だけを配るのではなく,その他の衛生材料,薬物使用のための道具も併せて配布していることが多く,通常,使用済み注射器の回収ボックスも設置されている.

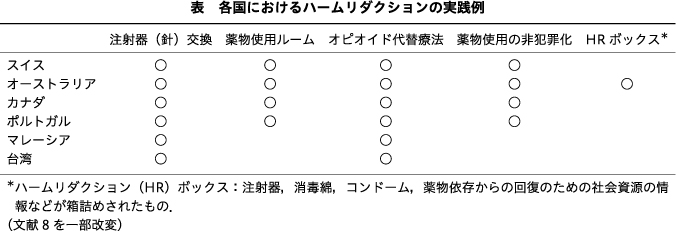

このほか,薬物使用ルームを設置している国もみられる.これは管理下で安全に薬物使用できる場を提供するだけではなく,医療者やピアによる助言,カウンセリングが行われていることもある.オピオイド代替療法としてナロキソン配布プログラムをもっている国もみられる14).注射器,消毒綿,コンドームなどとともに,薬物依存関連問題からの回復のための社会資源の情報が箱詰めされたハームリダクションボックスの配布をしている国もある.また,ポルトガルにおいては,薬物使用者に対して就労支援サービスも行われている2)8).表に各国におけるハームリダクションの実践例を示した8).

わが国ではこうしたサービスは行われていない.わが国では違法薬物の使用者数が比較的少なく,厳罰政策を維持しているためにハームリダクションに対する関心は低い.外国では最近目立っている薬物使用の非犯罪化もわが国では行われていない.表にある非犯罪化とは,従来は違法かつ罰則が設けられていたものを,違法ではあるけれども刑罰は設けないという形に法律を変更することである.これまで,ヨーロッパの複数の国で薬物使用の非犯罪化がなされている.2020年12月4日,米国下院はマリファナを非犯罪化するマリファナ改革法案である『マリファナ機会再投資及び抹消法』(MORE法としても知られる)を可決,しかし,上院での審議は行われなかった.2020年12月の時点で,米国オレゴン州はすべての薬物を非犯罪化した.今後,米国の複数の州では大麻も成人使用法が投票にかけられる予定である1).

2022年10月6日,米国のバイデン大統領は大麻使用に関する声明を公表し,そのなかで「現在,連邦レベルでは,マリファナ使用や所持は重罪であるが,マリファナに対するこれまでの懲罰的アプローチは誤っており,改めるべきである.マリファナ所持で有罪判決を受けた人たちに恩赦を発表する.すべての州知事に対して,同様の措置を執るよう強く求める.規制物質法におけるマリファナの位置づけを見直す.米国におけるマリファナ規制が変更されても,未成年保護などに対する重要な制限は維持されるべきだ.マリファナに対する政府のアプローチが失敗したために,あまりにも多くの命が失われた.今こそこれを正すときがきた」と述べている1).わが国では大麻の合法化,非犯罪化についての国会,政府の動きはないが,現在,そのことについての市民レベルでの論議が始まっている.

IV.わが国におけるハームリダクションの可能性

わが国では,2016年6月から『薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律』に基づき,刑の一部執行猶予制度などが始まった.薬物使用などの再犯率が高いことから,薬物依存を改善するために,刑務所での処遇ではなく,社会内において更生支援団体や病院などの協力を受けながら更生を図っていこうという目的で制定された法律である.この制度は厳罰主義を頑なに押し通してきたわが国の政策を考えると一歩前進である.

しかしながら,日本の政策の基本は依然として「ダメ.ゼッタイ.」に象徴されるような規制政策であり,ハームリダクションに転換しているとはいえない.松本はハームリダクションが決して薬物汚染が深刻な国の「苦肉の策」ではなく,むしろそれは,厳罰政策の限界から出発した効果的な公衆衛生政策と支援実践の理念であることを指摘し,そして何よりも「ハームリダクションは,薬物使用者の人権を尊重し,厳罰政策によって支援から疎外された人間を孤立から救い出すための倫理的実践である」と述べている8).

したがって,比較的違法薬物使用者が少ないわが国においても実情に即したハームリダクションの実践を考えなければならない.前述したように,わが国においては諸外国で実施されているような注射針・注射器交換,薬物使用ルーム,オピオイド代替療法,薬事犯の非犯罪化などのハームリダクションは実施されていない.今後,海外で行われている実践がわが国の薬物使用の実情に照らして,取り入れるべきであるか否かを検証していくべきであると思われる.

また,相談事業を行うこともハームリダクションの1つと考えることができる.薬物使用時を含む健康問題への相談は医療機関で行っていることもあるが,仕事や子育てなど生活上のさまざまの事柄に対しての支援も含めて,将来は保健所などの公共機関で行われることが期待される.

予防教育も学校などで始まっている.しかし,現状の望まない・安全でない性行為,飲酒運転などに対しても「ダメ.ゼッタイ.」理念に基づく非寛容教育は有効ではないという研究結果もある.飲酒の教育も学校でなされてはいるが,一方で多くの人が10歳代で飲酒を始める.多くの若者は飲酒するという前提のもと,飲酒に起因するハームに関する現実的で実効性のある教育が必要ではないだろうか.

ハームリダクションの理念を個別支援の場で応用したものが,harm reduction psychotherapy(HRP)である15).HRPは,患者の尊厳を重んじ,その個人的嗜好を否定せずに強みを信じ,患者の動機づけの程度に合わせたかかわりを重視する個別支援の理念であり,その特徴は,最大のハームは治療関係の中断であると捉える点にある.成瀬は依存症治療のコツを1つ挙げるとすれば,それは「やめさせようとしないことである」と述べている9)10).さらに成瀬は,ハームリダクションが,「無理にやめさせようとしないため信頼関係を築きやすいこと」,そして「スティグマを軽減し人権に配慮した支援を提供できること」の2点において有効であるとしている9)10).こうした患者との関係に配慮したハームリダクションを基礎においた姿勢はわが国においてもますます求められていると思われる.

おわりに

依存症患者は生きづらさをもち,社会や支援者,自身のスティグマにより,さらに傷つき生きづらさを深めてきた.スティグマを助長する厳罰主義を脱し,人と人を信頼でつなぎエンパワメントする人道的な支援のあり方が,現在わが国でも実行できるハームリダクションアプローチとして考えられなくてはならないのではないだろうか.

編 注:本特集は第118回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに宮田久嗣(医療法人光生会平川病院)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 朝日新聞デジタル: バイデン米大統領, 大麻所持を恩赦「非犯罪化」の公約に向け一歩(2022年10月7日). (https://www.asahi.com/articles/ASQB721F6QB7UHBI001.html?iref=com_latestnews_05) (参照2022-12-05)

2) Csete, J., Grob, P. J.: Switzerland, HIV and the power of pragmatism: lessons for drug policy development. Int J Drug Policy, 23 (1); 82-86, 2012![]()

3) Csete, J., Kamarulzaman, A., Kazatchkine, M., et al.: Public health and international drug policy. Lancet, 387 (10026); 1427-1480, 2016![]()

4) 外務省: 国際組織犯罪に対する国際社会と日本の取組 麻薬・薬物犯罪. 2019 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/index.html#:~:text=) (参照2022-12-09)

5) Global Commission on Drug Policy: War on Drugs: Report of the Global Commission on Drug policy. 2011 (https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2017/10/GCDP_WaronDrugs_EN.pdf) (参照2022-12-03)

6) Harm Reduction International: What Is Harm Reduction? (https://hri.global/what-is-harm-reduction/) (参照2022-12-04)

7) 法務省: 国際的な薬物統制. 令和2年版 犯罪白書. 2020 (https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/67/nfm/n67_2_7_7_2_1.html) (参照2022-12-03)

8) 松本俊彦: ハーム・リダクションの理念とわが国における可能性と課題. 精神経誌, 121 (12); 914-925, 2019

9) 成瀬暢也: 薬物依存症の回復支援ハンドブック―援助者, 家族, 当事者への手引き―. 金剛出版, 東京, 2016

10) 成瀬暢也: ハームリダクションアプローチ―やめさせようとしない依存症治療の実践―. 中外医学社, 東京, 2019

11) Open Society Foundations: What is Harm Reduction? 2021 (https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/what-harm-reduction) (参照2022-12-04)

12) 齋藤利和, 田山真矢, 白坂知彦: アルコール依存症におけるナルメフェンの位置づけ. 精神科, 37 (1); 82-86, 2020

13) 新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン作成委員会監, 樋口 進, 齋藤利和ほか編: 新アルコール・薬物使用障害の診断治療ガイドライン. 新興医学出版社, 東京, p.18, 2018

14) 徐 淑子, 池田光穂: ハームリダクション―概念成立の背景と日本における語の定着について―. 2019 (https://doi.org/10.18910/73012) (参照2022-12-03)

15) Tatarsky, A., Kellogg, S.: Integrative harm reduction psychotherapy: a case of substance use, multiple trauma, and suicidality. J Clin Psychol, 66 (2); 123-135, 2010![]()

16) United Nations Office on Drug and Crime: United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html) (参照2022-12-03)

17) United Nations Office on Drug and Crime: World Drug Report 2013 (https://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf) (参照2022-12-03)

18) United Nations Office on Drug and Crime: Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem (https://www.unodc.org/ungass2016/en/about.html) (参照2022-12-03)

19) van der Gouwe, D., Strada, L., Diender, B., et al.: Harm reduction services in the Netherlands: recent developments and future challenges. 2022 (https://www.trimbos.nl/wp-content/uploads/2022/02/AF1973-Harm-reduction-services-in-the-Netherlands.pdf) (参照2022-12-03)