刑事事件に関する精神鑑定の大半を占めるのは刑事責任能力鑑定である.本稿では刑事責任能力鑑定に関する基礎知識を解説した.刑事精神鑑定は,古くから司法精神医学の最重要課題の1つであり,『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』(裁判員裁判法)の制定・施行を契機として新たな議論がなされている.可知論と不可知論,刑事責任能力判断における精神科医と裁判官の役割分担について,最高裁判所の判例の動向をもとに最近の考え方を解説した.また,裁判員裁判制度をめぐり司法精神医学の側から提案された,鑑定書の書式,「7つの着眼点」「8ステップモデル」について,裁判員裁判法施行後の最近の実務の動向もふまえて整理した.さらに,司法の判断に資するために行われる今日の刑事精神鑑定は,可知論的なアプローチを基本としており,その実際についても解説した.

https://doi.org/10.57369/pnj.24-105

はじめに

鑑定とは,裁判官の判断を補助するために,特別な学識経験のある者から,その専門知識やその知識に基づく判断を報告することである.精神鑑定の対象は,ある人のある特定の時期における精神状態であり,また,精神障害や判断能力の有無・程度である.

刑事事件に関する精神鑑定には,(i)被疑者・被告人の刑事責任能力の有無・程度に関する精神鑑定(刑事責任能力鑑定),(ii)被告人としての重要な利害を弁別し,それに従って相当な防御をする能力(訴訟能力)の有無・程度に関する鑑定(刑事訴訟能力鑑定),(iii)被告人の情状に関する鑑定(情状鑑定),(iv)『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』(以下,医療観察法)に基づく精神鑑定や少年事件の鑑定のように,裁判所が対象者の処遇決定を行うさいの参考とするために行われる鑑定がある.刑事精神鑑定の実施件数に関する公的な統計はないが,刑事訴訟の過程で行われる精神鑑定の大半は刑事責任能力鑑定と推測される.

I.刑事責任能力とは

近代刑法では,ある人が行った行為が法律に規定された犯罪行為の型(構成要件)に該当し,その行為が法の保護しようとする生活利益(法益)を害するものであり(違法性),かつ,その行為について行為者を非難しうる(有責性)場合にはじめて,その行為を犯罪として処罰することができるとされている.つまり刑法上の犯罪とは,構成要件に該当する,違法にして有責な行為である4).

例えば,6歳の幼児がライターをいたずらして火を出し,家を全焼させた場合を考えてみよう.その幼児の行為は,放火ないし失火の罪に該当する違法な行為であっても,その幼児を刑務所に収容して処罰すべきであると考える人はまずいない.それは,6歳の幼児には,自らの行為の善悪を判断する能力やその結果を予測したりする能力がほとんどないと考えられるからである4).

「責任なければ刑罰なし」という法格言に示されるように,その行為者の判断能力が,何らかの理由で一般人と比較して著しく低い場合には,たとえ,構成要件に該当する違法な行為を行ったとしても,その行為者を一般人と同様に非難することはできず,したがって,その責任を問うたり,刑罰を科したりすることはできないと考えられている(これを刑法学では責任主義と呼ぶ).刑法学では,こうした行為の善悪,すなわち違法性を認識・判断し,その認識・判断に従って自己の行為を制御する能力を責任能力と呼ぶ4).

1907(明治40)年に制定されたわが国の現行刑法は,責任能力を正面から定義するのではなく,責任無能力者と限定責任能力者を規定し,それにあたらない者はすべて完全責任能力者であるという消極的方法で責任能力を定義している.刑法39条は「心神喪失者の行為は,罰しない」「心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する」と規定し,41条は,「14歳に満たない者の行為は,罰しない」と規定している.つまり,心神喪失者と14歳未満の者(刑事未成年者)は,責任無能力者であり,仮にその者が,殺人や放火といった重大な犯罪に相当する行為を行ったとしても,その責任を問うことはできず,一律に免責すなわち無罪とされる.また,限定責任能力者である心神耗弱者と認定された場合には,刑を必ず減軽しなければならない(これを必要的減軽という)7).

II.心神喪失・心神耗弱とは

心神喪失者,心神耗弱者とはどのような人であろうか.刑法の条文には,その具体的な内容や判断方法については何も書かれていない.1931(昭和6)年の大審院(現在の最高裁判所)判決1)が,心神喪失・心神耗弱の具体的な内容・基準を示すものとして,現在でも使用されている.それによれば,心神喪失とは,「精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力またはその弁識に従って行動する能力のない状態」をいい,心神耗弱とは,精神の障害がまだこのような能力を欠如する程度には達しないが,その能力の「著しく減退した状態をいう」とされている4).つまり,「精神の障害」の影響により,自分の行為が善いことか悪いことかがわからない人,あるいはわかってはいるものの,その行為をやめることができない人が,「心神喪失者」であり,こうした判断能力が完全には失われていないが一般人と比較すると著しく低下している人が「心神耗弱者」であるということになる.

刑法学では,「精神の障害」の部分を生物学的要素と呼び,「事物の理非善悪を弁識する能力」を弁識能力(弁別能力と呼ぶこともある),「弁識に従って行動する能力」を制御能力(統御能力と呼ぶこともある),両者をあわせて心理学的要素と呼ぶ.なお,ここでの「生物学的」「心理学的」という用語は,あくまでも刑法学上の呼称であり,日常用語や精神医学で使用する用語とは同義ではない.「制御能力」という用語は,精神医学で使用される「行動制御能力」と用語としては似た印象を与えるが,あくまでも法的概念であり,異なる概念であることには特に注意が必要といえよう.

III.可知論と不可知論

司法精神医学においては,責任能力の判定をめぐって,精神障害が人の意思や行動の決定過程にどのように影響するかを判定することはできないとする立場(不可知論)と,できるとする立場(可知論)とが存在してきた.不可知論とは,弁識・制御能力とは自由意思であり,それは形而上学的,哲学的な次元の問題であるから,経験科学的に解答することは不可能であると考える立場である.不可知論,特にかつてわが国の司法精神医学者のなかで強く主張された疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論12)では,精神医学的診断と責任能力の判定との間に,司法と精神医学の間であらかじめ合意を形成しておき,精神科医は精神医学的診断を行うだけで,あとはあらかじめ形成した取り決め〔Konvention(独):慣例〕に従って責任能力を判定することになる.可知論は不可知論に対するアンチテーゼとして出てきた考え方で,弁識・制御能力というのは形而上学的,哲学的な能力ではなく,より具体的,実体的な能力であり,経験科学的な証明がある程度は可能であると考える立場である.可知論では,精神医学的な診断だけではなく,個々の事例の症状の質や程度,それらと触法行為との因果関係についての考察に基づいて,責任能力を判定することになる.

統合失調症という精神医学的診断が確定した被鑑定人を例にすれば,不可知論の立場では,常に責任無能力と判定する(「真の精神病は常に責任無能力」)のに対して,可知論の立場では,病状や触法行為との関係によって,判定は責任無能力から完全責任能力までありうるということになる.

従来,わが国の司法精神医学専門家の間では,疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論を支持する見解が強かった.しかし,精神障害者免責制度の主たる対象となる統合失調症についても,向精神薬療法の発展,社会復帰活動の促進,さらには早期発見・早期治療などによって,入院することなく社会生活を継続できる事例が増えている.また,ノーマライゼーション運動の進展や開放化・脱施設化とそれに伴うコミュニティ・ケアへの移行により,精神科病院への入院期間も大幅に短縮されている.統合失調症という診断が確定しただけで統合失調症に罹患した者による触法行為を原則として責任無能力と判定することは,こうした,精神科医療の進歩や障害者観の変化と明らかに矛盾する4).

また,現在の精神科臨床においては,ICDやDSMなどの操作的診断基準が普及しているが,操作的診断基準は症候学に基づく診断分類であり,かつての疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論が前提としていた,病因論に基づく診断分類ではない.従来の病因論に基づく診断分類では,その人の生涯診断が重要視されていたが,操作的診断基準では,そのときにその人が示していた症状に基づいて診断される.そのため,精神疾患の診断名は,生涯診断とは異なり,症状によって常に変わりうることが前提とされ,また,重複障害(comorbidity)のように1人の人に同時に2つ以上の診断名がつくこともしばしば起こり,かつての疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論では責任能力の有無の判定に大きな差異の生じる,精神病とパーソナリティ障害の重複もしばしば起こりうる.つまり,操作的診断基準による診断は,疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論が前提とした病因論に基づく診断のように,責任能力判定の根拠におくことができるような普遍的,絶対的な診断とはいえないものなのである.

以上のような理由で,今日の精神科医は,好むと好まざるとにかかわらず可知論の立場に立って責任能力の判定を行う必要がある4).現在の司法精神医学は,疾病分類学による画一的判断(=不可知論)にも個別的心理学的判断(=可知論)にも,いずれにもある程度の過誤が含まれざるをえないことを知りながら後者を選び,なおかつこの過誤を最小にしようと努力し始めたのである14).ただし,人の意思決定の過程には不明な点も多い.たとえ可知論の立場に立って精神鑑定を行うとしても,すべての行動や意思決定について解明できるわけではない.疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論は否定されたが,人の意思決定に関しては,可知論と不可知論は二者択一的な立場の相違とはいえない.現在の刑事精神鑑定は,可知論を基本としつつも,その限界を十分に弁えたアプローチ,すなわち可知論的アプローチで行う必要がある.

IV.刑事責任能力鑑定における精神科医の役割―最高裁判所の判例の動向―

刑事責任能力判断における精神科医と裁判官との役割分担は,裁判官は鑑定結果を採用せずにそれと異なる判断を行うことができるのかという,いわゆる鑑定の拘束力の問題として,古くから重要な論点の1つとされてきた.この問題に関する精神科医の間での議論を振り返ると,刑事責任能力は法的概念であり,その判断権限が裁判官にあることについては見解の一致がみられている.しかし,刑事精神鑑定において,精神科医はどのような意見を述べるべきなのか,また,述べた意見はどの程度まで裁判官の法的判断において尊重されるべきなのかの見解についてはさまざまな相違がみられる8).それでは,最高裁判所の見解はどのようなものであろうか.最高裁判所の判例の動向をもとに,刑事責任能力判断における精神科医と裁判官の役割分担について述べることとする.

かつてわが国の司法精神医学者のなかで強く主張された疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論の立場やそれを支持する学説によれば,「精神の障害」と呼ばれる生物学的要素は,事実判断であり,精神科医が行う精神鑑定によって決定されるものであり,「弁識能力」「制御能力」からなる心理学的要素は規範的判断であり,法律判断であるので,裁判官が行うものであり,責任能力の最終的な判断は,両者を総合して裁判官が行うものであるとされていた.こうした考え方は,1960年代以降,学説として強く主張され,実務にも一定の影響を及ぼしていたとされる.

しかし,1983(昭和58)年,最高裁判所20)は,「被告人の精神状態が刑法39条にいう心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって専ら裁判所に委ねられるべき問題であることはもとより,その前提となる生物学的,心理学的要素についても,右法律判断との関係で究極的には裁判所の判断に委ねられるべき問題である」と判示した.この判決は,精神医学的診断と同義と考えられやすい「精神の障害」もまた,究極的には,裁判官の行う規範的判断であることを明確にするとともに,生物学的要素のみならず心理学的要素も,その法律判断の前提であるとしており,心理学的要素の判定も精神鑑定の対象となりえる可能性を示したものと思われる.

1984(昭和59)年,最高裁判所21)は,「被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといって,そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあったとされるものではなく,その責任能力の有無・程度は,被告人の犯行当時の病状,犯行前の生活状態,犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである」と判示し,疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論に基づく慣例を明確に否定し,可知論的アプローチを採用すべきことを再確認した.

2008(平成20)年,最高裁判所22)は,「生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素に与えた影響の有無及び程度については,その診断が臨床精神医学の本分であることにかんがみれば,専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には,鑑定人の公正さや能力に疑いが生じたり,鑑定の前提条件に問題があったりするなど,これを採用し得ない合理的な事情が認められるのでない限り,その意見を十分に尊重して認定すべきものというべきである」と判示した.この判決は,(i)鑑定人の意見は尊重されるべきこと,ただし,鑑定人の公正さや能力,鑑定の前提条件に問題のある場合には,その限りではないこと,(ii)生物学的要素だけでなく,生物学的要素が心理学的要素に与えた影響の有無・程度も精神鑑定の対象であることを明確にした.つまり,精神鑑定において,鑑定人は,生物学的要素についてだけでなく,生物学的要素が心理学的要素に与えた影響の有無・程度についても精神医学の立場から意見を述べることができ,また,そうしたことを行うことは精神科医である鑑定人の本分であることを最高裁判所は明確にしたといえよう.そして,心理学的要素に与えた影響についてまで踏み込んで,被告人の精神障害と犯行との関係を分析したうえで,医学的判定を行うところにこそ,一般の精神科臨床とは異なる司法精神医学の専門性が存在する理由があるともいえよう.

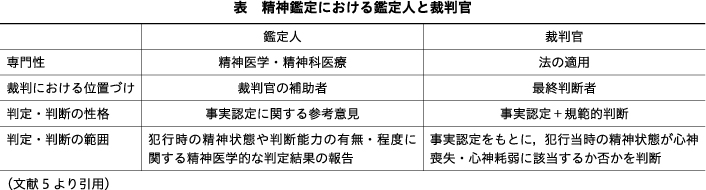

以上をもとに,現在のわが国における刑事責任能力鑑定における,裁判官と鑑定人の役割分担は,以下のようにまとめることができよう(表)5).鑑定人は裁判官の補助者として,公正中立的な立場から精神医学の専門家として,被告人の犯行時の精神状態や判断能力の有無・程度に関する精神医学的な判定の報告をする.ただし,鑑定結果の報告は,あくまでも裁判官が行う事実認定の参考資料であり,心神喪失・心神耗弱といった法的判断を直接行うものではない.裁判官は,鑑定の結果を参考にしつつ,その他のさまざまな証拠も総合して,犯行に関する事実認定を行う.事実認定をもとに,被告人の犯行当時の精神状態が,刑法に規定される心神喪失・心神耗弱という法的概念にあてはまるか否かに関して規範的判断を行うのは,法の適用に関する権限を国民から委嘱されている裁判官の専管事項である5).

V.裁判員制度の施行とその影響―司法精神医学からの提案―

2009(平成21)5月,『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律』(以下,裁判員裁判法)が施行され,重大な刑事事件の第一審の裁判は,裁判員裁判で行われることになった.一般市民が裁判員として参加する裁判員裁判においては,刑事責任能力は難しい法律概念の1つと位置づけられ,裁判員制度の準備作業として行われた司法研究24)でも,大きな課題の1つとして検討がなされた.また,裁判員裁判法や医療観察法の施行を契機として,刑事責任能力とはどのようなものであり,どのように判定・判断されるべきものか,刑事責任判断における精神科医と裁判官との役割分担をどのように考えるべきかなどをめぐり,新たな議論がなされるようになった.

裁判員制度における刑事精神鑑定のあり方については,さまざまな議論がなされたが,司法精神医学の側からの提案について,裁判員裁判法施行後の実務の動向もふまえて整理する.

1.鑑定書の書式

裁判員制度の準備段階で行われた司法研究24)の「従来の長さの鑑定書が作成されれば,それも証拠となる可能性があり,その場合には裁判員が混乱するおそれがある」などという提言を受けて,証拠採用に備えた簡にして要を得た精神鑑定書の書式の提案がなされた.厚生労働科学研究班による「刑事責任能力に関する精神鑑定書作成の手引き」(以下,手引き)10)では,枠線つき・別紙方式の精神鑑定書の書式が提示された.また,最高検察庁の精神鑑定研究会は,手引きに示された書式をもとに,「裁判員裁判の下における精神鑑定書の書式例」19)を公表した.これらの書式に対しては,批判的な意見13)もみられたが,実務では,これらの別紙方式の書式を利用した精神鑑定書はかなり増加したようである.しかし,実際の公判では,精神鑑定書自体はほとんど証拠採用されず,鑑定結果の報告は,鑑定人によるプレゼンテーションによって行われており,裁判所に提出する精神鑑定書について,書式や分量にこだわる必要性はなくなっている.かつて,三宅11)は,「鑑定書には形式を定る必要なし」と述べているが,鑑定書に記載されるべき事項が記載されているのであれば,鑑定書の作成にあたってどのような書式を採用するかは,鑑定人の裁量に委ねられるべきものと思われる6).

2.7つの着眼点

「犯行と精神障害の関係の整理のための7つの着眼点」は,厚生労働科学研究班による手引きによって提言されたものであり,元来は,平田が,鑑定人尋問などの経験をふまえ,提案したものである.手引きの最新版10)では,(i)動機の了解可能性/不能性,(ii)犯行の計画性,突発性,偶発性,衝動性,(iii)行為の意味・性質,反道徳性,違法性の認識,(iv)精神障害による免責可能性の認識,(v)元来ないし平素の人格に対する犯行の異質性/親和性,(vi)犯行の一貫性・合目的性/非一貫性・非合目的性,(vii)犯行後の自己防御・危険回避的行動という7つの項目が掲げられている.

7つの着眼点の意義は,刑事責任能力鑑定について法律家がどのような点に着目しているのかを精神科医に対して初めて具体的に示したという点にある.しかし,7つの項目は等価とはいえず,平田3)も指摘するように,7つの項目のうち,精神医学的に意義のある項目は,(i)(平田は,「犯行動機と現実認識の病理性」に変更することを提言している)と(v)にすぎない.現在では,7つの着眼点は法的評価に関する項目が多く,その分析は法律家がすべきことであり,精神科医が行うべきものではないと考えられている.

3.8ステップモデル

「8ステップモデル」は,岡田が,わが国における刑事責任能力判断の構造を分析したうえで提案した理論モデルである16)18).8ステップモデルは,(i)精神機能や精神症状に関する情報の収集,(ii)精神機能や精神症状(健常部分を含む)の認定,(iii)疾病診断,(iv)精神の機能,症状,病態,病理(健常部分を含む)と事件の関連性,(v)善悪の判断や行動の制御への焦点化,(vi)法的な弁識・制御能力としての特定,(vii)弁識・制御能力の程度の評価,(viii)法的な結論,という8段階から構成されており,年々精緻化されている.(i)から(iv)が精神科医の役割であり,(v)から(viii)が法律家の役割である.精神科医は,(ii)をもとに(iv)を導きだすとされている.

岡田の8ステップモデルは,最高裁判所の判例などによって示されている,精神科医と裁判官との役割分担との整合性もあり,少なくとも理論的には,妥当なモデルと考えられる.その一方で,実務において,このように細分化した緻密な分析を行うことができるのかについては疑問がある.また,責任能力判断の過程から疾病診断を除外している点には,注意が必要である.疾病診断と責任能力判断との間に直接の連関はないとすることは,かつての疾病分類が一義的に責任能力を決定する不可知論に基づく慣例からの訣別という意味で重要な意義がある.しかし,実際の臨床場面を考えれば,疾病診断と症状の分析との関係は複雑である.同じ内容の妄想であっても,その人の精神科診断が,統合失調症か妄想性障害か妄想性(猜疑性)パーソナリティ障害かということによって,妄想がその人の判断や行動に与える影響は大きく異なる.つまり,(ii)と(iii)は,独立したステップではなく,相互に行き来のある循環関係にあるステップといえる.8ステップモデルを誤解して,精神科医が,精神鑑定の中核的な作業である疾病診断をおろそかにするようなことがあってはならないことは強調してもしすぎということはないであろう.

VI.刑法学における刑事責任能力と精神科医

刑事責任能力の判断は法的判断であるが,刑法学では,刑事責任能力はどのように考えられているのだろうか.刑事責任能力は,刑法学の基盤をなす概念と思われるが,刑法学のなかでもさまざまな考え方がある.規範的責任論を採用し,責任能力を「責任の前提」としてではなく,「責任の要素」と考え,さらに,道義的責任論に基づき,行為者責任ではなく,個別行為に対する責任(行為責任)を問うとする,最近の刑法学の通説の考え方は,現代社会の価値観や最近の精神医学・精神科医療における障害者観や治療観とも整合性があり,精神医学の立場から考えても適切と思われる7).しかし,通説以外の考え方もあり,それぞれの説の妥当性を検証することは明らかに精神医学の役割ではない.

刑事責任能力判断で問われる「精神の障害」「弁識能力」「制御能力」についても,その意義や内容について,確立された見解があるわけではない.「精神の障害」については,「弁識・制御能力に影響を与えうる精神状態」とする見解や「弁識・制御能力と並ぶ実体要件としてではなく,弁識・制御能力の認定資料として位置づけられなければならない」などの学説がある.心理学的要素についても,「制御能力」を重視する見解もあれば,「弁識能力」に集約されるとする見解もある.

責任能力判断の難しさの根本には,責任能力やそこで問題とされる弁識・制御能力の本質が法律学的に突き詰められていないことがあるとする岡田17)の見解は,ある意味,責任能力をめぐる問題の本質をついた指摘といえる.

VII.精神科医は刑事責任能力鑑定をどのように行っていくべきか―可知論的アプローチによる刑事責任能力鑑定の実際―

刑法学において,刑事責任能力に関する確立された見解のない状況において,精神科医はどのように刑事責任能力鑑定を行っていくべきであろうか.法律学に一定の見解がない以上,刑事責任能力や精神障害者免責制度の根本に立ち返った議論が必要である.刑事責任能力や精神障害者免責制度の根幹には,古くから文化,時代を問わずに人類に共通する判断能力の著しく低下した人に対する人道主義的な思想がある.

西山15)は,「人の判断能力(責任能力,意思能力等)の判定は本来誰にでもできる,というのを出発点にしなければならない.そのような,元来は誰にでもできる判断を,一方で精神医学の臨床活動を通じてソフィスティケートさせたのが精神科医であり,他方で法的評価の面をソフィスティケートさせたのが裁判官である」と述べている.歴史的変遷が示すように,責任能力や精神障害者免責制度が,法律学や精神医学・精神科医療だけの問題ではなく,広く社会一般の合意のもとに存在している制度である4)ことを考えれば,責任能力をはじめとした法的判断能力の判断は,本来は誰にでもできるものであることが前提であり,精神科医は精神医学の立場から,裁判官は法律学の立場から,それぞれ判断能力の判断・判定を洗練させてきたとする西山の見解は,精神科医と裁判官の役割分担の問題に関するもっとも適切な見解であるといえよう8).

刑事責任能力判断の決定権限は,裁判官が有しているとはいえ,最高裁判所の判決22)にも示されているように,裁判官は,鑑定人の意見を尊重したうえで,責任能力判断を行う必要がある.そのためには,精神科医の医学的判断の趣旨や根拠についてよく理解したうえで判断を行うことが重要であろう.刑事責任能力判断に関するこうした状況を考えると,精神科医は,刑法学における議論や裁判実務の動向を理解したうえで,臨床精神医学の方法や知見を活用して,犯行時の被鑑定人の精神状態や精神障害がその人の判断や行動に与えた影響を,精神医学的に可能な範囲で探求し,犯行時の被鑑定人の判断能力に関する精神医学的評価を行うことが必要となる.可知論的アプローチによる刑事責任能力鑑定の具体的な方法については,別の機会7)に詳細に述べたが,以下にその概略を示す.

1.生物学的要素の診断

最高裁判所の判例22)が示すように,刑事責任能力鑑定で,精神科医に求められていることは,生物学的要素の診断を行ったうえで,生物学的要素が心理学的要素に与えた影響の有無・程度・機序に関する精神医学的評価を行うことである.精神医学の立場からいえば,「精神の障害」とは,ICD-10(11)やDSM-5-TRなど国際的な操作的診断基準に基づいて診断される医学的概念である精神障害のうち,「人の判断や行動に影響を与えるような精神症状を呈する」精神障害と考えるのが適切なように思われる.しかし,生物学的要素の診断で精神科医が行うべきことは,法的概念である「精神の障害」の診断ではない.また,医療観察法をめぐる最近の最高裁判所決定23)にも示されるように,わが国の裁判所は,生物学的要素である「精神の障害」について,疾病診断に基づく限定を行ってはいない.したがって,生物学的要素の診断にあたっては,通常の精神科臨床と同様に,医学的概念としての精神障害の診断名の確定とその病状の程度の評価を行うことになる.

2.生物学的要素が心理学的要素に与えた影響の分析

刑事責任能力判断における「著しく」(低下した状態)という要件は,価値基準(裁判官による規範的判断)による評価であり,精神医学で使用されている平均基準による単なる正常からの偏倚を意味するものではない.そのことを考えると,判例にいう「生物学的要素が心理学的要素に与えた影響」とは,単に「精神障害が犯行に及ぼした影響」というよりは,「精神障害が犯行時の被鑑定人の法的判断能力に及ぼした影響」のことであり,「精神障害が犯行時の被鑑定人の判断や行動に及ぼした影響」と考えたほうが,判例の意図をより正確に反映するように思われる9).

心理学的要素への影響の分析にあたっては,医学的概念としての精神障害のリストに収載されている精神障害が,すべて等しく,人の判断や行動に影響するわけではないことを十分に認識しておくことが重要である.また,操作的診断基準に基づいて精神科診断を行うとしても,その診断名が,伝統的診断の考え方をふまえた精神障害の分類ではどのような階層にあたるのかを知っておくことも有益である.臨床精神医学には,症状や病状の推移,症状や病状の精神機能(意識,現実検討,判断,行動など)に与える影響についての知見がある.精神科医は,臨床精神医学におけるこうした知見を活用して,生物学的要素が心理学的要素へ与えた影響の分析を行う必要がある.

VIII.鑑定結果を正しく理解してもらうために―裁判員裁判における事例から―

すでに指摘したように,裁判官には,精神科医の医学的判断の趣旨や根拠についてよく理解したうえで責任能力判断を行うことが要請されている.それでは,現実の裁判員裁判ではどのような状況であろうか.ここでは,第一審の裁判員裁判で完全責任能力が認定されたが,控訴審で破棄され,心神耗弱が認定された2つの事例を通じて,この問題を検討しておきたい.

1.淡路島5人殺害事件

「精神工学戦争事件」とも呼ばれる事件で,近隣住民2家族の男女5人を相次いで刺殺した事例である25).

起訴前鑑定は,「リタリン使用後遺症による薬剤性精神病」という診断であり,「被害者家族たちから電磁波攻撃されているという体系化した妄想に影響されて犯行に及んでおり,この観念は被告人の生育歴や生活歴,パーソナリティから発生的に了解可能な妄想様観念であって,殺害選択した犯行態様そのものに人格異質性はない」という鑑定結果であった.起訴後に裁判員裁判法50条に基づく鑑定が行われた.50条鑑定は,「リタリンによる遅発性精神病性障害」という診断であり,被告人が「『集団ストーカー犯罪』や『テクノロジー犯罪』といった考えを確信するに至ったのは自分で思考して判断したからであって,本件犯行を決意したのは正常な精神機能としての意思による」という鑑定結果であった.

第一審(神戸地方裁判所:平成29年3月22日)判決では,「リタリンを長期間大量に服用していたことを原因とする薬剤性精神病」という診断が採用され,「政府や工作員が精神工学戦争を行っているという被告人の世界観自体は必ずしも妄想とはいえないが,被告人が長年にわたり電磁波兵器・精神工学兵器による攻撃を受けていたという認識については,病的体験に関連した妄想」と認定したが,鑑定人が,「犯行当時の被告人の病状は悪化しておらず,犯行に向けた意思決定と行動過程には病状は大きな影響を与えていない」と述べていること,「殺害という手段を選択したのは,被告人の正常な心理によるもの」として完全責任能力を認定した.

控訴審では職権で新たな精神鑑定が行われた.控訴審鑑定は,「操作的診断基準によれば妄想性障害(伝統的精神医学ではパラノイア)」という診断であり,「犯行時は病状が悪化し,長年かけて体系化した被害関係妄想,妄想知覚,被影響妄想,解釈妄想,妄想追想などが非常に活発な状態にあり,本件犯行は,妄想性障害の妄想の影響を非常に強く受けていた」という鑑定結果であった.

控訴審(大阪高等裁判所:令和2年1月27日)判決では,「妄想性障害」という診断を採用し,「直接的に殺害を促すような幻覚,妄想等の症状があったわけではない」こと,「本件行為の違法性を認識していた」こと,「犯行態様については,妄想に強く影響されて,そのために合理的な行動をとった」こと,「計画性は認められるものの,それは妄想にしたがったものであるから,正常な判断能力を基礎付けるものと評価することは相当ではない」こと,「犯行態様の執拗さについては,妄想性障害発症前の人格と親和的とは言えないし,犯行後に逃走せず自宅に戻って逮捕に応じたという行動も妄想からくる犯行動機と整合的である」ことを認定したうえで,「被告人の妄想性障害の病勢が悪化し,被害妄想が一層深刻なものとなって,被告人の衝動性,攻撃性が極めて高まった結果の犯行」として心神耗弱を認定した.

精神医学的な妥当性は別として,この事件は,第一審,控訴審ともに,それぞれが採用した精神鑑定の結果を理解し,鑑定人の意見もふまえたうえで判決を出していると評価できよう.第一審と控訴審の判決の相違は,裁判所が採用した精神鑑定を行った鑑定人の考え方や技量の差の問題であり,第一審判決の問題点は,鑑定人の資質の向上など精神医学の側で対処すべき問題にあるといえよう.

2.熊谷連続殺人事件

警察署から逃走したペルー人男性が,住民の男女6名(小学生女児2名を含む)を相次いで殺害した連続殺人事件である2).精神科診断は統合失調症で,第一審,控訴審ともに同一の鑑定人の鑑定結果をもとに判決を下している.

第一審(さいたま地方裁判所:平成30年3月9日)判決は,「各犯行は,犯行直近の状況に限ってみた場合,金銭に窮した被告人が手っ取り早く金品を得ようとする現実的な欲求に基づき,侵入窃盗や侵入強盗の犯行を決意し,金品入手の目的をより確実に達するために家人に抵抗されぬよう殺害し,あるいは強盗の機会に人を殺害したというもので,各犯行動機は十分に了解可能であり,精神障害は背景的,間接的な影響を与える限度にとどまる」とし,「鑑定において,各犯行の発端が純粋な金品入手目的にあったと捉えた場合,精神障害の影響が入り込む余地はない旨説明されていることと何ら矛盾しない」として,完全責任能力を認定した.

これに対して,控訴審(東京高等裁判所:令和1年12月5日)判決は,「統合失調症による精神症状が本件各犯行に影響したというほかないはずであるのに,被告人の供述が得られない本件各犯行及びその直近の状況に限定して検討し,被害者らを本件各妄想に基づく追跡者とみなして殺害した可能性を排斥した以外に十分な理由を示さずに,動機の了解可能性,行動の合目的性等を指摘するにとどまっている.(第一審判決の)判断枠組みは,鑑定の理解としても誤りであり,(中略)本件の事実関係にも沿わない不適切な判断枠組みであったといわざるを得ない」と判示して,心神耗弱を認定した.

第一審判決は,各犯行のそもそもの発端が純粋な金品入手目的にあったと捉えた場合,そこに精神障害の影響が入り込む余地はないというK医師(注:鑑定人)の証言をふまえて,被告人の精神障害が本件各犯行に及ぼした影響が背景的,間接的なものにとどまると判断している.しかし,控訴審判決では,「その証言の前提となった裁判官の質問は,K医師が証言するように精神障害の影響がないという前提での質問としか解されず,それまで重ねられてきた証言の趣旨を逸脱し,誤った心証に結び付きかねない不適切な質問である上,本件各犯行が純粋な金品入手目的であったなどという前提自体が誤っている」と指弾されている.つまり,第一審判決は,鑑定人の精神鑑定の結果を理解しないままに,事件の事実関係にも沿わない不適切な判断枠組みのもとに責任能力を判断しており,さらに,完全責任能力という結論を導き出すために,鑑定人に対して,仮定に基づく不適切な質問を行っていたと評価できよう.この事件の場合,第一審と控訴審の判断の相違は,事案に即した責任能力判断の枠組みの設定や鑑定人の鑑定結果に対する理解など,裁判官・裁判員の責任能力判断に関する考え方や資質の問題によるところが大きいと思われる.さらにいえば,鑑定人尋問の際の不用意な証言によって,鑑定結果が誤解されることもあり得ることを示唆しているようにも思われる.

3.鑑定結果を正しく伝えるために

鑑定人の刑事訴訟法上の位置づけは,公平中立な立場であるが,鑑定結果は,当事者のどちらか一方に有利な内容になる.鑑定人が公平中立な立場で臨むべきは,あくまでも生物学的要素の診断と生物学的要素が心理学的要素へ与えた影響の分析にあたっての姿勢であって,鑑定結果についてではない.鑑定人が,自らの鑑定結果が正しく裁判官や裁判員に伝わるように努力することは,中立性を損なう行動ではない.現在の実務では,弁識能力や制御能力への影響の程度に関する意見を求められることはないが,鑑定人は,犯行前後の被鑑定人の判断能力の有無・程度に関する精神医学的立場からの意見をもっておくべきであり,それは,鑑定結果を不利と考える当事者からの糾弾にも耐えられるだけの根拠をもった意見である必要がある.鑑定人尋問で質問に回答する場合には,自らの鑑定結果を裁判官や裁判員により正しく伝えるためには,どのように回答するのが適切かを常に意識し,細心の注意を払ったうえで回答することが必要である.そうすることが,鑑定人尋問の際の不用意な証言によって鑑定結果が誤解されるような事態を防ぐことにつながるであろう.

おわりに

刑事精神鑑定について,裁判員裁判法や医療観察法の施行を契機とした近年の議論や施行後の実務もふまえたうえで,考え方を整理した.また,可知論的アプローチによる刑事精神鑑定の実際や鑑定結果を正しく伝えるための注意点について述べた.

責任能力・精神障害者免責制度が,広く社会一般の合意のうえに成立している制度4)であることを考えれば,裁判員制度によって,一般市民の感覚が責任能力判断に反映されることには重要な意義がある.精神科医は,被鑑定人の精神障害の診断を的確に行ったうえで,精神障害が,犯行時の被鑑定人の判断や行動に与えた影響を分析し,その結果について,論理的かつわかりやすい説明を行い,裁判官や裁判員の理解を得るように努める必要がある.鑑定結果が正しく伝わるように努力することは,精神医学の専門家としての鑑定人の責務ともいえよう.

本稿は,第119回日本精神神経学会学術総会における教育講演「刑事精神鑑定―最近の動向―」の発表内容をもとに加筆・修正したものである.

編注:第119回日本精神神経学会学術総会教育講演をもとにした総説論文である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 大審院: 昭和6年12月3日第1刑事部判決. 大審院刑事判例集, 10; 682, 1931

2) 原 琢己, 佐藤健太: 鑑定意見に対する誤解等の指摘が奏功した死刑判決破棄の事例〔東京高判令1.12.5〕. 季刊刑事弁護, 110; 44-47, 2022

3) 平田豊明: 「7つの着眼点」の功罪. 司法精神医学, 17 (1); 1, 2022

4) 五十嵐禎人: 刑事責任能力総論. 刑事精神鑑定のすべて (五十嵐禎人責任編集, 専門医のための精神科臨床リュミエール1). 中山書店, 東京, p.2-15, 2008

5) 五十嵐禎人: 刑事精神鑑定. 臨床医のための司法精神医学入門 改訂版 (日本精神神経科学会司法精神医学委員会編). 新興医学出版社, 東京, p.9-37, 2017

6) 五十嵐禎人: 刑事責任能力鑑定について最近感じること. 臨床精神医学, 47 (11); 1237-1243, 2018

7) 五十嵐禎人: 刑事責任能力鑑定の精神医学的基礎. 刑事精神鑑定ハンドブック (五十嵐禎人, 岡田幸之編). 中山書店, 東京, p.2-21, 2019

9) 五十嵐禎人: 裁判員裁判を契機とした刑事責任能力鑑定の変化. 精神経誌, 123 (1); 20-25, 2021

10) 厚生労働科学研究費補助金 (こころの健康科学研究事業)「他害行為を行った者の責任能力鑑定に関する研究」班編: 「刑事責任能力に関する精神鑑定書作成の手引き」平成18~20年度総括版. 2009 (https://www.tmd.ac.jp/files/topics/44112_ext_04_1.pdf) (参照2024-07-02)

11) 三宅鑛一: 精神鑑定例. 南江堂, 東京, 1937

12) 中田 修: 責任能力の判定に関する実際的諸問題. 司法精神医学 (懸田克躬, 武村信義ほか編, 現代精神医学大系24). 中山書店, 東京, p.46-78, 1976

13) 中谷陽二: 最高検察庁による精神鑑定書例に関する私見. 精神経誌, 111 (11); 1363-1368, 2009

14) 西山 詮: 責任能力の精神医学的基礎. 司法精神医学・精神鑑定 (風祭 元, 山上 皓編, 臨床精神医学講座19). 中山書店, 東京, p.27-51, 1998

15) 西山 詮: 成年後見制度における弁識能力とその判定. 成年後見と意思能力 (新井 誠, 西山 詮編). 日本評論社, 東京, p.138-157, 2002

16) 岡田幸之: 責任能力判断の構造と着眼点―8ステップと7つの着眼点―. 精神経誌, 115 (10); 1064-1070, 2013

17) 岡田幸之: 責任能力判断の構造―8ステップモデルの基本解説―. 季刊刑事弁護, 93; 37-42, 2018

18) 岡田幸之: 法律家による刑事責任能力判断のための機序読解方法論―8ステップ構造モデル理論を超えて―. 判例時報, 2537; 74-92, 2023

19) 最高検察庁: 裁判員裁判の下における精神鑑定書の書式例. 2009 (https://www.kensatsu.go.jp/saiban_in/shiryousyuu.htm) (参照2024-08-23)

20) 最高裁判所: 昭和58年9月13日第三小法廷決定. 判例時報, 1100; 156, 1983

21) 最高裁判所: 昭和59年7月3日第三小法廷決定. 最高裁判所刑事判例集, 38 (8); 2783, 1984

22) 最高裁判所: 平成20年4月25日第二小法廷判決. 最高裁判所刑事判例集, 62 (5); 1559, 2008

23) 最高裁判所: 令和3年8月30日第二小法廷決定. 最高裁判所刑事判例集, 75 (8); 1049, 2021

24) 司法研修所編: 難解な法律概念と裁判員裁判. 法曹会, 東京, 2009

25) 髙山 巌: 完全責任能力と判断した原判決が破棄され, 妄想性障害による限定責任能力が認められた事例〔大阪高判令2.1.27〕. 季刊刑事弁護, 110; 48-51, 2022