本稿は,高齢者のこころのあり様を,高齢化のプロセスに焦点づけて考察したものである.素材は,著者自身のこころの実態と,若竹千佐子の『おらおらでひとりいぐも』,古井由吉の『この道』という2つの小説である.前2者は,高齢期前期をメインに『高齢女性のメンタルヘルス』と題して発表済みである.今回は,高齢期後期のこころのあり様を扱っている『この道』の読み解きに力点をおいて記述した.最後に,高齢期全体にわたるこころのあり様のプロセスについて,自他境界と身体の問題の2点から考察した.高齢者のこころは,死ぬまで生の側にあり,生を繋ぎ止めようと作用する.そのプロセスはリニアなわけではない.行きつ戻りつする.その繰り返しの先にでなければ死はない.

はじめに

高齢者のこころのあり様一般について語ることは不可能である.だが,その基調にあるのは,死へのカウントダウンの始まりに対する自覚であるように思う.高齢者は個別性が高く,時間というのっぴきならぬものに支配されながらプロセスを生きている.個別性とプロセスは,高齢者のこころのあり様を万華鏡のように変化させていく.もちろん人間は関係性のなかで生きる存在であるから,その変化は身体の内部的変化と周囲環境との関数である.次々と生まれる模様に戸惑い,翻弄される.

著者は以前,そうした高齢者,特に女性高齢者のこころのあり様を,自分自身のこころと小説『おらおらでひとりいぐも』の主人公のこころを素材にして考察した3).両者のこころのあり様は決して穏やかではなく逆に騒がしいこと,長い年月をかけて形成された自己は高齢化に伴いしだいに緩んでいくこと,前者の騒がしいこころは後者の自己の緩みによって解放されていくことを述べた.

上記はおよそ60歳以降70歳代までを想定したものである.だが最近は,長寿社会という言葉どおり,高齢者の生存は100歳までを想定しなくてはならない時代に突入した.そこで本稿では,上記に加え,80歳以降の年代も想定した高齢者のこころのあり様を考える.素材は古井由吉の小説集『この道』である.

最初は,冒頭に述べた発表済み3)の高齢女性のこころのあり様の概略を述べる.次に,小説『この道』4)から80歳前後からの高齢者のこころのあり様とそのプロセスを読み解く.最後に,「高齢化に伴うこころの動き」として,60代から80代までの高齢期全体にわたるこころのあり様のプロセスを,自他境界と身体の問題の2点から考察する.

I.高齢女性のこころのあり様

最初に,著者自身のこころのあり様と小説『おらおらでひとりいぐも』の主人公のこころのあり様についての概略を述べる.

1.著者自身のこころのあり様

60歳前の自分は,心身ともに柔軟性があり,ストレス耐性もある元気で勢いのある人間であったと思う.だが,70歳前頃から,些細な出来事で落ち込んだり喜んだり,ささやかで縮まった人間になったように思う.その間の状況の変化をライフイベント的レベルで捉えれば,以下のようにいえる.

①65歳頃までに喪失体験が積み重ねられた:実家や婚家の両親の看取りと死別,同僚や親しかった若い知人の突然の死など,多くの喪失体験が心の底に敷き詰められた.

②孫の誕生:①とは逆に,新しい命の誕生があった.失われた命に対する悲しみを慰めてあまりある命の新生である.孫の誕生によって,自分を「おばあちゃん」という枠に嵌めて対象化した.

③度重なる病気と療養体験:身体に刻み付けられた痛みの記憶とままならない身体へのいら立ちは,その先の生への恐怖や希望のなさ,無力感をもたらした.

④退職:社会的役割からの撤退であり,強制や義務からの解放である.同時にそれは,就労という生活時間の喪失であり,喪失した分の時間の過剰さであった.

上記を,日常生活レベルへと落とし込んで委細を眺めれば,以下のようにいえる.

対人関係の縮小とそれに伴う感情の揺れ幅が小さくなった.退屈ではあるが心地よい.生活範囲は縮小され,半径2 kmくらいの小さな生活になる.これも嫌ではない.日々,健康や社会的かかわりを維持している.だが,常に気持ちのなかが満たされているわけではない.生きられる残りの時間を思ってやや抑うつ的になることも多い.痛みだけは嫌だと,死に方に対する考えは堂々巡りをする.考えているときは,普段はあまり使わない故郷の方言であることに気づく.時に,自分が妙に他人のように思えたりする.仏間への出入りや亡くなった家族や知人への語りかけが多くなる.家事をしていると,妄想に近い空想をしていることがある.

こうした事態が前後しながら進行していた.

2.小説『おらおらでひとりいぐも』の主人公に起こっていること

若竹千佐子著のこの小説は,第158回芥川賞の受賞作である13).夫を亡くし,子どもたちとも疎遠になっている74歳になる桃子さんが主人公である.桃子さんの一人暮らしの日常を通して高齢女性の老いと孤独が方言で語られる.本文を引用し,読解の概略を述べる.

1)自分のなかのもう一人の自分と会話する

桃子さんは,忍び寄る孤独と老いを考える.そして,一人暮らしの生活のなかで自分のなかのもう一人の自分と会話する.また,頭のなかで始まる井戸端会議を「一人暮らしの無聊を慰めるために,脳が考え出した一つの防衛機序ではあるまいか」15)と考える.それでも,わからないことを知るということの面白さを彼女は思う.

2)桃子さん,生きあぐねる

雨続きのお天気のなかで,桃子さんは「ガラス窓にはぁと息を吹きかけ,(あきた,ほとほと)と書いた.何よ,何に飽きたと誰かが問い,急いで,(雨)と一文字大書する」16).桃子さんは生きあぐねる.

3)こころには層がある

「東北弁とは最古層のおらそのものである.(中略)人の心は一筋縄ではいがねのす.人の心には何層にもわたる層がある.生まれたでのあがんぼの目で見えている原基おらの層と,後から生きんがために採用したあれこれのおらの層(中略)が付与堆積して,分厚く重なった層がある」14)と,桃子さんはこころの層について考え,その最古層にある「自分のあずかり知らない未知の自分」17)を予感する.

4)自他の境界が曖昧になっていく

「だんだんおらの手足,足指の先に至るまでなんというか際があいまいになっていくという感じがした.体の表面が限りなく薄くなって境目がなくなって,おらはほどけでいぐ.おらは空中に拡散して(中略)解き放たれるというような気分になって,何とも言えない穏やかな安らいだ心地がした」18)と,桃子さんは自他の境界の曖昧さから,自分が解放され安らいでいくと感じる.

5)死への焦がれと生への執着

3月節句,ひな壇を飾ってお膳を添えていると,天井からばっちゃの声もかぶさって聞こえる.「あのな,ばっちゃ,おら,死に焦がれているのだべが.(中略)この頃はばっちゃ早く来てど,そう思うどぎもあるんだ.ううん,違う.おらはまだ……」19).

小説の最後は,桃子さんの死への焦がれと同時に生への執着が記述される.

II.高齢期後期からのこころのあり様―小説集『この道』4)を素材にして―

『この道』は,老年期に訪れるさまざまな事態や,日常生活のなかで抱く感覚を叙述したものである.生の側に立ちながら,その境界を扱ったエッセイのようにも読める小説集である.以下,内容を引用して解釈し,概略を述べていく.

1.主人公のこころの動き

1)記憶の湖は個別を融かしこむ―既視感―

「記憶は忘却より来て,忘却へ還る,ということになる.さらに,人の在世の間にも,記憶は忘却へ還ろうとして,忘却は記憶を産み出そうとする,とも言えるか.(中略)忘却ながらの既視感,既視感ながらの忘却も折りにはさまる.記憶の湖は個別をたやすく融かしこむ」5).

記憶というのは,1つ1つ個別ではあるのだが,個別として存在しているのではなく湖のような膨大な記憶の総体のなかに溶け込んで存在している.記憶は忘れようとすればまた新たに思い出されてしまう.だから忘れているはずなのに既視感はあり,既視感はあるのにそれにまつわる記憶は忘れているということが時にあると解釈できる.

2)わたしはわたしだろうか―首をかしげる―

「生きていることは,現に生きているのだから,間違いはないとしても,わたしは,わたしだろうか,と首をかしげる烏滸におちいりかねない」5).

「おのれの出生の時までは及ばないが,後に聞かされた出生の事情でも,現在の我が身に照らしてつくづく思いあたる節があればこれも記憶,思い出せぬことながら,思い出せることよりも重い記憶になる.しかし母胎の内にあった時,さらに受胎の時までさかのぼれば,はるか地の底の,忘却の湖に漂っているにひとしい」6).

わたしはわたしというものに属しているのだろうかという問いは,わたしの誕生を母胎内にあった時,それ以前の受胎の時へと遥か遡っていかねばならず,そこはわたしが関与していない,忘却の湖に漂っているにすぎないということになる.愚かなことだが,問わずにはおれないのである.確固としたわたしとはいいがたい状況が高齢になると出現する.

3)梅雨の訪れ―予兆と肌触り―

「七月に入って朔日には朝方から雨が走り,正午前にはあがって陽も差したのが午後から曇って雨になり,しかし暮れ方には晴れあがり,夜更けにたまたま表をのぞけばまた雨になっている.それも長くは降っていなかったようだが,この日を境に,湿気が一段と重く身にこたえるようになった」7).

「はるか昔の祖先たちの大多数が,茅やら藁やらで葺いた低い屋根をかぶせられた住まいの,土間で寝起きしていたという.(中略)夜に眠っている間,人の身体は天と地の影響をもろに受けて,知らずに予兆の器になっていたのかもしれない」「今の世でも年老いて病めば,夜の間に天気の崩れた暗い朝の寝起きに,何事とも知れず,また一身の事ともなく,あやうい予兆を抱えたような心地になることはある」10).

前近代的身体は,近代的身体に比してはるかに豊かだったことを思わせる.太古の昔から気象という自然とともに働いてきた人間の身体が,近代化によって変化を余儀なくされ,老人になって,あるいは病を得て,はじめて自然とともにあった身体へと還っていくのだろう.実感に即して身体のあり様をとらえたとき,老化した身体は極めて原初的なもの2)であり,お天気は,そうした人間の身体のあり様と直結するのだろう.

4)老耄(融合する)

「何処へ帰るつもりか,何を置き遺してきたのか」8),「老耄というのは,時間にせよ空間にせよすべての差異が,隔たったものがたやすく融合する,そんな境に入ることではないのか.まわりの者はそれを不気味な分裂と見て驚き,怖れさえするが,本人にとっては平明な実相であり,ただ人に伝えるすべもない」9).

老耄とは,時間も空間も隔たったものが融合することだと古井は言う.人間の発達は,分化する以前に戻る.マーラーを引き合いに出すまでもなく,人は,未分化な状態で生まれ,次第に分節化を繰り返しながら成長していく.人間の暮らし,社会のあり様,そして自分が住む世界を知っていく.そこには,この分節化,つまり1つ1つを区切ってはその何たるかを知り,それらをまとめて統合していくという作業の繰り返しがある.

5)浮き気味の魂を身につけなおす

「昨夜の眠りが苦しかったというばかりで,終日,魂がしっくりと身につかぬような心地で暮らす.身体の繋ぎ止める力が弱ったせいなのだろう」「午後からまた半日の仕事に就いて,昨日見失った手がかりを何とかつかみなおそうとやや茫然と思案するのも,離れた魂を寄せようとする,招魂に似たところがある」「日常のこまごまとした仕事につけても,長年馴れきったはずの手順に,ちょっとした間違いがはさまるようになり,(中略)些細な事に取りかかる前にも,自明のことをしばし思案する.浮き気味の魂を身につけなおそうとしているらしい」11).

近代的身体になる過程で身につけた「体(からだ)」と「心(こころ)」という二分化された身体感覚が次第に融解し,出生時の未分化な身体へと還ろうとする.一旦二分化したものが元の1つに戻るためには,プロセスが必要である.心を体が繋ぎ止めようとし,体も心を繋ぎとめようとする.それぞれが1つのものになろうとしなければ離れていく.浮き気味の魂と身の関係であろう.老いれば,未分化な状態から分化することで生まれた差異が融合する.

6)未だ時ならず

夢をみた場面(繰り返し見た夢のようだった)である.

「気がついてみれば,寝床の中で笑っていた.声までは立てていなかったが,物に狂へるか,と我ながら呆れた.皿鉢ばかりが白く光るのも,暑さに茹る生身が,じつは生きながらになかば亡き者になっているしるしかと思うとよけいにおかしい」 「こんな笑いよりもしかし,老木が風も吹かぬのに折れて倒れる,その声こそようやく,生涯の哄笑か,未だ時ならず,時ならず,と控えて笑いをおさめた」12).

自の縮小あるいは拡散という現象は,反対のことではなく,拡散しようとする自を現実の生に繋ぎ止めようとする生の欲望を示す.

III.考察

1.自他境界の問題

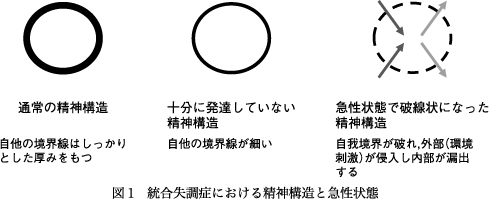

自他境界については,精神構造モデルを参考に考察する.精神構造モデルとは,統合失調症患者が体験していることや彼らに生じてくる現象について,生物学的過程を踏まえながら,患者の自我機能の減弱や脆弱性の反映として理解する考え方に基づいてモデル化した心の状態(いくつかのタイプの模式図として描かれる)のことである1).図1に示すように通常の精神構造を厚みがあって柔軟性の高い円形として表したとき,統合失調症の人々のそれは,細くて硬くて,簡単に破れそうな線の円で表すことができる.そして,発病した急性状態にある精神構造を,実線の円が破綻した破線の円として表した.そこでは,破線の間を自分の内部と環境としての外部が自由に行き来してしまうため,妄想や幻聴,あるいは思考奪取や思考吹入という事態が起こってしまう.

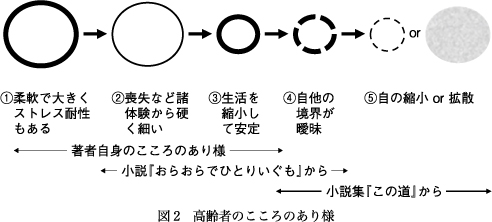

これをもとに,高齢者のこころのあり様を模式化すると図2のようになる.

著者自身のこころを照合すると,図2の①は,60歳頃までの,発達した太くて大きな柔軟性に富んだ円の精神構造になる.老年期にさしかかった②の円は,喪失体験や病気,老化意識などを通して,硬くて細い円への変化を意味する.勢いはなく弱々しく,柔軟にコトに対応できず簡単に解体してしまいそうな危機的状態にある精神構造である.③の円は,それを回避ないしは防衛するためになされる無意識的な生活の縮小を示す.②をギューと縮めて小さくし,柔軟性のある分厚い実線で描かれる.エネルギーの外側への放出を避け,生活を縮小してそれを内側に温存することによって成立しているといえる.こころの内部には,喪失した多くの他者がいる.内部の他者たちとの会話が始まる.円の太さは,いわば環境と自分の間の相互作用からもたらされる生活体験の堆積である.現世の他者とのかかわりから退いていく生活は,それら他者との相互作用が「疎」になっていくことを意味する.疎な円は,④の円のように境界が曖昧になり,次第にほころびていく.

桃子さんのこころのあり様は,一人暮らしになってからの,内と外の間を巡っての変化を説明している.夫の他界から一人暮らしになり,対人関係は疎になり,生活範囲は縮小していく.その生活がようやく安定してきた頃に,今度は次第に自他の境界が曖昧になっていく.そのプロセスが,図2でいえば②から④への移行として詳細に述べられている.自分の内部のもう一人の自分や故人と会話し,自分を成り立たせている自の際が薄くなっていく様子が細やかに語られる.

古井の小説は,前記2事例に登場する高齢者がさらに年を重ね,80歳前後になった際に現象してくるこころのあり様が語られている(図2の④から⑤).自は解体していくと同時に,より大きな茫漠とした境界をもたない宇宙的存在のなかに溶け込み,個体というよりは全体として存在していくのではないだろうか.

自他境界の曖昧さといい,自分のなかのもう一人の自分との会話といい,このわたしはわたしだろうかと問うわたしといい,わたしが確固としたわたしとは言いがたい状況が高齢になると出現する.そして,自の拡散の果てに自は霧散し,人間の想像の及ばない宇宙的空間に溶け込むのかもしれない.高齢者のこころのあり様は,自の形成とその拡散または霧散のプロセスに位置づけて考えることができるかもしれない.

2.こころのあり様と身体の問題

素材にした3事例に共通しているのは身体の問題でもある.自がほころびていく,自の際が薄くなっていく,既視感や予兆,融合,魂を身につけなおすという言葉には,こころとからだは別ものという響きがある.そうではなく,それを一体のものとして考えれば次のように言うことができる.

近代的身体というのは,肉体というモノに回収されてしまった身体のことである.解剖生理学的な言葉を与えられ,しかと意識できるいわば意識上の身体のことである.しかし,人間の身体には,意識の手前にある身体の層がある.ゴソゴソと何かが蠢いている,シンシンと心が寒い,ゾクゾクする興奮や感動など,オノマトペ的身体といえるような身体の層がある.言葉の一歩手前,意識に上る前の身体である.また,やや宗教的で霊的な領域のこととして扱われていた予兆や直観などは,オノマトペ的身体のさらに下層にある,原初的身体として捉えることができる2).

原初的身体は,桃子さんの言う原基おらの層であり,オノマトペ的身体の層が,あれこれのおらの層にあたるかもしれない.また,未分化な状態から分化することで生まれた差異が融合するのではないかという老耄についての古井の言説は,意識的身体が次第に原初的身体の層へと戻っていく感じを表現している.生を得て身につけてきた近代的身体は,老い,病むというプロセスを経て次第に削がれていく.その後に隠されてきた,あるいは抑圧されていた原初的身体の層が現れ出てくる.

高齢化が進み,身体は出生時の未分化な身体へと還ろうとする.だからお互いを繋ぎ止めようとする.前節で取り上げた自の拡散も,未分化な身体へ還るまでのプロセスなのであろう.

おわりに

高齢者のこころは,死ぬまで生の側にあり,生を繋ぎ止めようと作用する.素材にした2つの小説では,「ばっちゃおらはまだ」「未だ時ならず」であり,そのプロセスはリニアなわけではない.行きつ戻りつする.その繰り返しの先にでなければ死はない.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.