本稿ではICD-11における神経発達症群の診断のうち注意欠如多動症および自閉スペクトラム症を除いた5つの診断名について概説する.ICD-11における神経発達症は,ICD-10において3つのグループに分かれていた障害群を包含する.神経発達症とは,ICD-11では「発達期に出現する行動と認知の障害であり,特定の知的,運動,言語,対人機能の獲得と遂行に有意な困難を伴う.これらの行動と認知の障害は,発達期に出現しうる多くの精神及び行動の疾患(例えば,統合失調症や双極症)においても認められ,その中核的な症状が神経発達的である障害のみをこの群に含める」と定義されている.DSM-5と比較して表現の違いはあるものの,発達期早期に現れて成人期まで持続する認知行動特性であり,多様な日常生活機能に障害をきたすものとなっている.とくに知的発達症については,DSM-5に次いで診断名の変更が行われ,IQの数値での重症度分類がなくなり,行動指標(BIs)を用いた適応機能の評価を重視した点で注目すべきである.海外では知的発達症者の正確なアセスメントのためにICD-11診断要件内の包括的な行動指標の使用が臨床的に有用であると報告されており,今後本邦でも実践に基づいてさまざまな側面から精緻な検証を続けていくことが求められる.

2)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所知的・発達障害研究部

は じ め に

本稿では神経発達症群(Neurodevelopmental Disorders)のうち本誌において森野ら8)が概説した注意欠如多動症(Attention Deficit Hyperactivity Disorder:ADHD)および自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder:ASD)を除いた5つの神経発達症について述べる.ICD-11における神経発達症は,ICD-10において3つのグループに分かれていた障害群を包含する.神経発達症とはDSM-5では「典型的には発達期早期,しばしば小中学校入学前に明らかとなり,個人的,社会的,学業,または職業における機能の障害を引き起こす発達の欠陥により特徴づけられる.発達の欠陥の範囲は,学習または実行機能の制御といった非常に特異的で限られたものから,社会的技能または知能の全般的な障害まで多岐にわたる」とされ,ICD-11では「発達期に出現する行動と認知の障害であり,特定の知的,運動,言語,対人機能の獲得と遂行に有意な困難を伴う.これらの行動と認知の障害は,発達期に出現しうる多くの精神及び行動の疾患(例えば,統合失調症や双極症)においても認められ,その中核的な症状が神経発達的である疾患のみをこの群に含める」と定義されている.表現の違いはあるものの,発達期早期に出現して成人期まで持続する認知行動特性であり,多様な日常生活機能に障害をきたすものとなっている.

ICDならびにDSMでは,個々の障害についてdisorderという表現が用いられている.そもそも,このdisorderという表現は精神疾患に特異な表現であり,身体疾患に対してはdiseaseやillness,必ずしも疾患でないものはconditionという語が用いられるのに対し,精神疾患では活動レベルや社会参加におけるdisabilityと区別してdisorderが用いられている.しかし,このdisorderに相当する訳語はなく,従来は「~障害」と訳されてきたが,disabilityやhandicapとの混同を避け,同時に障害という表現がもちうる誤解・偏見を考慮して,症という訳語が用いられるようになっている3)5).例えば,知的障害では,ICD-10においては精神遅滞(mental retardation)であったが,DSM-5ではIntellectual Disability/Intellectual Developmental Disorder(知的能力障害/知的発達症),ICD-11では知的発達症(Disorders of Intellectual Development)という表現が用いられている.ここには,専門家のみならず当事者団体の意見も反映されながら,知的障害の実態により近づける形で用語が選択され,また,その用語の違いを適切に反映するべく訳語も考慮されてきたという経緯がある.病名・用語がよりわかりやすいもの,当事者の理解が得られやすいもの,疾患への認知度向上に役立つものをめざして多方面での入念な検討を経てきたものであることに留意したい4).

I.知的発達症(Disorders of Intellectual Development:DID)

ICD-11の主な変更点としては,知的発達障害の名称がICD-10の精神遅滞から変更されたことが挙げられる.精神遅滞という言葉は,障害が精神機能全体に及ぶ印象を与える懸念があった.知的機能と適応行動の著しい制限に基づいて定義されることに変わりはないが,ICD-11によって診断を行う際には標準化・個別化されたテストもしくは相応した行動指標が必要とされている.

DSM-51)においては,多軸診断におけるII軸ではなく,神経発達症のなかの1つと位置づけられたが,他の障害と異なりIntellectual Disabilitiesとしてdisabilityであることが明示されている.ここには医療的支援を要する疾患ではなく,福祉的支援を要する状態像であるという認識が含まれる.知的発達症の程度(軽度~最重度)の判定においても,IQの範囲ではなく,概念的領域(読み書き,金銭,時間,数の概念など),社会的領域(対人スキル,社会的責任感,自尊心,純粋でだまされやすい,問題解決,規則や法の遵守,被害に遭うことを避ける),実用的領域(身辺処理,職業機能,健康管理,交通機関の利用,規則正しい生活,安全,金銭の使用,電話の利用)などのそれぞれで達成されるべき課題などを参考にして決定される.

ICD-11の臨床記述と診断要件(Clinical Descriptions and Diagnostic Requirements:CDDR)では,世界の多くの地域において,その地域に合わせて標準化された評価法の未確立やそれらを実施する訓練を受けた人材が乏しいこと,そして治療計画における重症度の決定の重要性から,包括的な行動指標(Behavioural Indicators:BIs)の一覧を提示している9).

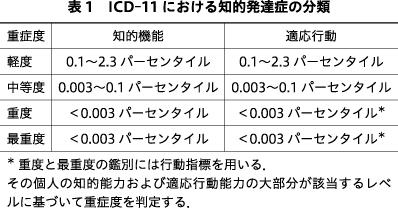

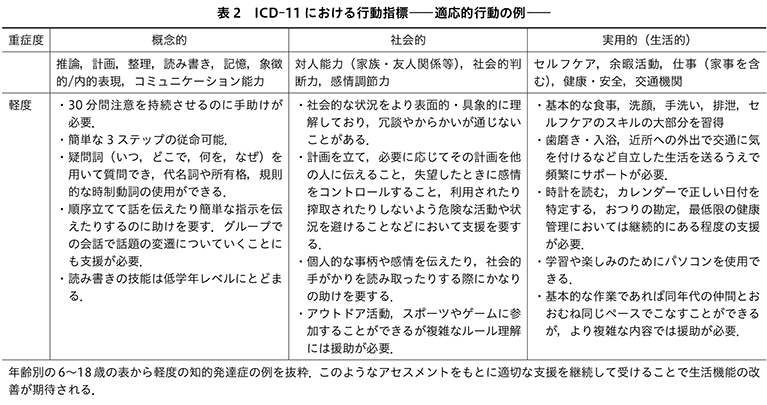

知的機能に関する行動指標による重症度分類では「児童期早期(~6歳まで)」「児童・青年期(6~18歳)」「成人期(18歳以上)」それぞれにおいて到達・獲得している水準により軽度~最重度(コード;6A00.0~6A00.3)の4段階に分けている(表1).知能指数という表現は避けられているものの,平均水準から標準偏差の何倍程度下回っているか(パーセンタイル)について言及されている2).また各年代において指標となる重症度別の適応的行動についても参照できるよう表で示されている(表2).なお「知的発達症,暫定」(Disorder of Intellectual Development,Provisional(6A00.4))については,4歳未満の乳児または児童であるため,観察された障害が一過性の遅滞を表しているかどうかを確認することが困難である場合,もしくは4歳以上であっても感覚または身体的障害,運動またはコミュニケーションの障害,重度の問題行動,または他の精神,行動又は神経発達の疾患の症状のため有効な評価が実施できない場合に用いるとされている.前述のようにDSM-5では,社会的機能の障害と支援ニードにより分類されており,ICD-11も同様の方向性を示すものであるといえよう.

知的発達症の有病率は約1%とされ,そのうち軽度が85%,中等度が10%,重度が4%,最重度が1~2%とされる.性比では,女性に比べ男性のほうが多く,軽度な場合で男性は女性の1.6倍,重度で男性は女性の1.2倍となっている.性比の背景には,ASDは男性に多いが,その30%には知的発達症があるなど,背景の障害の性比を反映しているものもある.また,知的発達症は,知的機能の正規分布に基づく偏りによると考えられる特発性の知的発達症だけではなく,明確な病理性がある病理的なもの,虐待などの心理的要因によるものがある.病理的要因には,遺伝子疾患(先天代謝異常,結節性硬化症,神経線維腫症,甲状腺機能低下症,脆弱X症候群など),染色体異常(21トリソミー,18トリソミー,プラダー・ウィリ症候群,ウィリアムズ症候群,アンジェルマン症候群,5p欠失症候群,22q11.2欠失症候群など),母体の低栄養,妊娠高血圧腎症および多胎出産,母体の感染症(サイトメガロウイルス,単純ヘルペスウイルス,トキソプラズマ,風疹ウイルスなど),児の髄膜炎・脳炎,毒物への胎内曝露〔アルコール,鉛,メチル水銀,薬剤(フェニトイン,バルプロ酸など)〕,出生後の鉛や水銀などへの曝露のほか,出産時における低酸素,極度の未熟児,頭部外傷,脳腫瘍とその治療,脳の異常発達といった身体的障害が挙げられる.また,心理的要因としては,重度の被虐待や教育機会に恵まれないといったことが知られている.

近年では,羊水検査や母体血清マーカー検査などによって染色体異常の存在が指摘されたり,超音波検査の普及により出生前診断が可能であったりすることが増えており,身体的特徴から,21トリソミー(ダウン症)が疑われることも多い.また,新生児マススクリーニングによってフェニルケトン尿症,メープルシロップ尿症,クレチン症などの先天代謝異常が発見され,治療を行うことにより,知的発達症の出現を抑制することができる.出生後に,先天性心疾患,口蓋裂・軟口蓋閉鎖不全,低カルシウム血症などから22q.11.2欠失症候群の診断に至ることもある.また,超低出生体重児や仮死などの周産期異常のある児のフォローアップで,知的発達症の診断に至ることがある.特発性の知的発達症においては,筋緊張の低さ,哺育不良,定頸,定坐,始歩などの運動面の発達の遅滞,始語,二語文,語彙の増加などの言語面の発達,情動表出や感情制御などの情緒の発達において明らかになる就学前には,食事,更衣,入浴,排泄などの身辺自立が進まないことや,社会的な働きかけに対して反応性が乏しい,かんしゃくが多いといったことで気づかれることが多い.

幼稚園や保育園で他の児童の活動についていけないこと,あるいは,他の発達障害の診断を契機として知的発達症と診断される.発達支援センターや親子通園施設などに通い,療育活動を通して基本的な日常生活スキル,手先の巧緻性や粗大運動,小集団のなかで社会性の発達が促進される.

就学後は,数の概念や算数,読み書きなどの学習課題に,児の学習進度に合った課題を選択し,わかりやすい教材の工夫を交えながらきめ細やかな指導が必要である.その場合,通常級において可能な範囲の個別的対応や補助教員による援助,算数や国語などの特定の科目を取り出して,週に1時間の通級指導を受けるといった選択肢がある.また,支援のニードによって,特別支援学級に在籍したり,特別支援学校を利用したりすることもあるだろう.その他にもレスパイト目的で短期的な入所施設やガイドヘルパーを利用するなどの福祉的支援も活用を検討する.

義務教育終了後の進路も,企業就労,作業所や就労移行施設への通所,デイサービス,施設入所,高等学校や専門学校などへの進学,特別支援学校高等部への進学など多様である.特別支援学校のなかには,高等部のみを設置し,比較的軽度の知的発達症の児童を対象に,企業実習などを多く取り入れながら,障害者雇用などをめざす学科もある.

成人期では,障害者雇用を含めた雇用のほか,デイサービス,生活介護,グループホームや通所・入所施設などの利用が可能である.また,余暇活動など就労以外の生活や日常生活のスキル向上をめざす取り組みも行われている.

知的発達症の診断と支援計画の作成には,知的機能の評価と適応機能の評価が大切であり,知能検査または発達検査と,Vineland-II適応行動尺度による評価が求められる.

知能検査は,標準化された個別思考の検査において,同年齢集団内での位置から知能指数を算出するものであり,中央値は100,標準偏差は15前後として計算される.一般に,ウェクスラー式知能検査や田中ビネー知能検査Vが使用される.他方,発達検査は,知能,歩行・手作業などの運動,着衣・飲食などの日常生活,ままごと遊びなどの対人関係の発達が,年齢別でみた標準的な達成度を参照して,およそ何歳何ヵ月レベルに相当するかを評価し,その発達年齢(Developmental Age:DA),発達年齢と実際の年齢である生活年齢(Chronological Age:CA)との比率を求めた発達指数(Developmental Quotient:DQ)を算出するものであり,遠城寺式乳幼児分析的発達検査法,津守・稲毛式乳幼児精神発達診断法,新版K式発達検査2001などが用いられる.検査者が対象者の様子をよく知っている回答者(保護者や介護者など)に半構造化面接を実施する.Vineland-II適応行動尺度は,コミュニケーション(受容言語/表出言語/読み書き),日常生活スキル(身辺自立/家事/地域生活),社会性(対人関係/遊びと余暇/コーピングスキル),運動スキル(粗大運動/微細運動)の4つの領域標準得点と,それらを総合した「適応行動総合点」(ともに平均100,標準偏差15の標準得点)によって適応行動の全体的な発達水準を評価するものである.

加えて,知的発達症に併存するその他の神経発達症や精神疾患を評価する必要がある.その他の神経発達症が併存する場合には,知能検査のプロフィールのパターンに影響が生じうるし,抑うつ症状や強迫症状が強まれば,知能検査は低成績となることから,知能指数の結果だけでなく,これまでの生活状況も十分に加味したうえで,慎重に評価する必要がある.

II.発達性発話症又は言語症群(Developmental Speech or Language Disorders)

発達性発話症又は言語症は,発達期に生じるもので,年齢および知的機能の水準からは説明のつかない,発話および言語の理解もしくは生成,またはコミュニケーションのための文脈における言語の使用における困難によって特徴づけられる.観察された言語障害は,地域的,社会的,文化的/民族的な言語の差異に起因するものではなく,知的発達症や神経学的異常,脳損傷や疾患によって完全に説明されるものではない.発達性発話症又は言語症の推定される病因は複雑であり,多くの場合,個々の症例では不明である.

発達性発話又は言語症の詳細区分は以下の通りとなった.

6A01.0発達性語音症(Developmental Speech Sound Disorder)

語音の産出に困難があり,発話がわかりにくく意思伝達の支障となるもので,発音,構音,音韻の障害を含む.

6A01.1発達性発話流暢症(Developmental Speech Fluency Disorder)

発話の流暢性と時間的構成における困難がある.音声と音節の繰り返し,子音と母音の音声の延長,単語の途切れ,発話の停止,遠回しな言い方,身体的緊張を伴う発声,単語の反復などがみられる.

6A01.2発達性言語症(Developmental Language Disorder)

言語の習得,理解,産出および使用に困難を認める.表出性言語の障害では声,身振り,言葉の使用などが難しい,受容性言語の障害では言葉の受容から理解に至る過程での困難を呈する.

6A01.Y発達性発話症又は言語症,他の特定される

6A01.Z発達性発話症又は言語症,特定不能

III.発達性学習症(Developmental Learning Disorder)

全般的な知的発達には問題がないのに,読む,書く,計算するなど特定の学習のみに困難が認められる状態をいう.その背景には,読み書きや計算に求められる何らかのステップ(視覚・形態認知,音韻への変換・処理,数概念の処理など)に機能障害があると考えられている.「学習障害」は主に教育現場で用いられており,文部科学省の定義では「学習障害とは,基本的には全般的な知的発達に遅れはないが,聞く,話す,読む,書く,計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである.学習障害は,その原因として,中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが,視覚障害,聴覚障害,知的障害,情緒障害などの障害や,環境的な要因が直接の原因となるものではない」とされている7).「学習障害児を効果的に指導するためには,まず当該児童生徒が学習障害であるか否かを判断する必要がある.特に学習障害は,その状態が知的障害や情緒障害と部分的に同様な状態を示す場合もあることから,的確な実態把握を行い,判断することがきわめて重要である」と述べられているが,教育の場面では医療での診断よりも広義で使用されることもあるため,教員と医療者が児の状態を共有し支援を検討する際には慎重な見立てを行うことが望ましい.

発達性学習症の詳細区分は以下の通りである.

6A03.0発達性学習症,読字不全を伴う(Developmental Learning Disorder with Impairment in Reading)

文章を読むとき,読み飛ばしや読み間違いが多く内容を理解することが難しい,文章をチャンク(意味のある単語のひとかたまり)に区切ってすらすらと読めないなどの症状がある.

6A03.1発達性学習症,書字表出不全を伴う(Developmental Learning Disorder with Impairment in Written Expression)

字を書こうとしても,およその形しか思い出せなかったり,偏が書けても旁が書けない,1本多かったり少なかったりする,書字にかかわる動作としての記憶ができず,正しい書き順で書けない,形態的に似ているかなや漢字の誤りが多いなどの特徴がある.

6A03.2発達性学習症,算数不全を伴う(Developmental Learning Disorder with Impairment in Mathematics)

数の大小や順序などがわからない.簡単な計算ができない,繰り上がり,繰り下がりができないなど.

6A03.3発達性学習症,他の特定される学習不全を伴う

6A03.Z発達性学習症,特定不能

読み書きや計算の困難は家庭学習や学校の学習場面で気づかれることの多い障害である.言語聴覚士による音読,音韻認識,視覚認知などの評価を通じて検査がなされ,その評価と学習場面での状況をもとに医師が診断する.特性に応じた工夫や配慮を要するが,適切な評価を受けられる機関やスタッフが限られることや学校側の理解が得られにくいことから,対応が遅れると学習への苦手意識が強まりうる.

IV.発達性協調運動症(Developmental motor Coordination Disorder)

発達期より,協調運動スキルを身につけたり遂行したりすることが,年齢やスキル学習あるいはスキル使用の機会と比べて著しく困難で,日常生活に支障をきたす状態を指す.ICD-10では運動機能の特異的発達障害として全体的知能の遅れや,(協調の異常に含まれるようなもの以外の)先天的または後天的神経障害によっては説明できない,協調運動発達の重篤な障害として定義されていた.ICD-11における発達性協調運動症は,粗大運動および微細運動の習得の有意な遅れと,協調運動能力の実行における障害によって特徴づけられ,運動パフォーマンスの不器用さ,遅さ,または不正確さが現れる.協調運動スキルは,その人の年齢および知的機能のレベルから予想されるものより著しく劣っている.協調運動スキルの障害は,児童早期から明らかとなることが多く,機能(例えば,日常生活動作,学業,職業・余暇活動)において有意かつ持続的な制限を引き起こすものである.協調運動能力の障害は,神経系の疾患,筋骨格系または結合組織の疾患,感覚障害,知的発達症によってよりよく説明されるものでもない.

症状が改善し診断に該当しなくなる例もあるが,典型的には発達性協調運動症の経過は慢性的であり,50~70%の症例で思春期から成人期にかけて持続する.発達性協調運動症が成人期まで続くと,身体的な健康だけでなく,社会的,心理的な機能にも広範な影響を及ぼすことは言うまでもない.また,ADHDなどの他の神経発達症が併発していると,発達性協調運動症の経過がさらに複雑になることもある.

発達性協調運動症の有病率は,学齢期の児童(5~11歳)の約5~6%だが,最大で10%の児童が,本症より軽度だが学業および社会的機能に影響を及ぼす運動技能の困難を有する.

発達性協調運動症の症状の現れ方は,発達段階によって異なる.

・就学前:1つまたは複数の運動機能の発達段階(例えば,おすわり,はいはい,歩行)または特定の技能(例えば,階段昇降,衣服のボタン掛け,靴ひも結び)の発達の遅れが明らかになる場合がある.

・児童中期:書字,ボール遊び,パズルや模型の製作などの活動で症状がみられることがある.

・思春期と成人期:青年期には,運転,道具の使用,メモの取り方など,新しいスキルを習得しようとする際に,協調運動の困難さが現れることがある.

すべての発達段階において,いったん技能を習得しても,その動作は,定型発達の同年齢者に比べてぎこちなく,正確さに欠ける傾向がある.発達性学習症と同様にICD-11で特記すべき点は,発達性協調運動症のある児童は,秩序破壊的行動問題,不安,および抑うつを併発するリスクが高い可能性があることが明記されたことである.さらに,発達性協調運動症のある児童は,自己効力感や身体的および社会的能力が低いことを報告する傾向があると述べられている.

V.常同運動症(Stereotyped Movement Disorder)

ICD-11では自傷の有無により下記の詳細区分が設定された.

6A06.0常同運動症,自傷を伴わない

6A06.1常同運動症,自傷を伴う

6A06.Z常同運動症,特定不能

発達早期(多くは3歳以前)より,一見無目的な行動が反復的に,多くの場合は律動的に行われ,日常生活に支障をきたすことを指す.例として,手もみや手をひらひらさせる,体を前後に揺らす,頭を上下に振る,自分の体を叩いたり噛んだりすることがみられる.

全身運動(例:体を揺らす),歩行の非定型性(例:つま先歩き),手や指の異常な動きなどの反復的で常同的な運動は,ASDの特徴でありうるが,対人的相互作用や対人的コミュニケーションの能力における有意な困難が存在することによって常同運動症と区別される.知的発達症やASDを併発しやすいため,臨床的にそれぞれの症状に応じた治療や対応を要するケース(例:自傷行為によるもの)には,両方の診断をつけることが正当化される場合がある.ICD-10の常同運動障害は「より広範な精神医学的な病態(広汎性発達障害のような)の部分症状としての常同症は除く」となっていたが,ICD-11では併発するものとして,より臨床像に則した位置づけとなっている.

おわりに

本稿ではICD-11における神経発達症群の診断のうちADHDおよびASDを除いた5つの診断名について概説した.とくに知的発達症については,DSM-5に次いで診断名の変更が行われ,IQの数値での重症度分類がなくなり,行動指標(BIs)を用いた適応機能の評価を重視した点で注目すべきである.Lemay, K.R.ら6)の報告によると,多国間での多施設共同研究において知的発達症でのBIsの評価者間信頼性,同時評価妥当性は,施設間で良好であり,標準化された測定法と比較して,BIsは知的機能と適応機能の診断上の重複が多く臨床的有用性を有することが明らかとなった.このように海外では知的発達症者の正確なアセスメントのためにICD-11診断要件内の包括的なBIsの使用を支持する結果が出ており,今後本邦でも実践に基づいてさまざまな側面から精緻な検証を続けていくことが求められる.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed (DSM-5). American Psychiatric Publishing, Arlington, 2013 (日本精神神経学会 日本語版用語監修, 髙橋三郎, 大野 裕監訳: DSM‒5精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 東京, 2014)

2) Girimaji, S. C., Pradeep, V. A. J.: Intellectual disability in International Classification of Diseases-11: a developmental perspective. Indian J Soc Psychiatry, 34 (5); 68-74, 2018

3) 針間博彦: ICD-11「精神, 行動または精神発達の症群」における主な変更点. 作業療法ジャーナル, 54 (8); 747-755, 2020

4) 神庭重信: これまでの日本精神神経学会での病名検討の経緯. 2019 (https://www.mhlw.go.jp/content/10701000/000551692.pdf) (参照2022-07-04)

5) 小山善子: 今後検討すべき用語―精神病, 精神障害(がい), 病と症・薬と剤の使い分け, など―. 精神経誌, 112 (6); 599-603, 2010

6) Lemay, K. R., Kogan, C. S., Rebello, T. J., et al.: An international field study of the ICD-11 behavioural indicators for disorders of intellectual development. J Intellect Disabil Res, 66 (4); 376-391, 2022![]()

7) 文部科学省学習障害及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒の指導方法に関する調査研究協力者会議: 学習障害児に対する指導について (報告) (平成11年7月2日). (https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/002.htm) (参照2022-07-04)

8) 森野百合子, 海老島 健: ICD-11における神経発達症群の診断について―ICD-10との相違点から考える―. 精神経誌, 123 (4); 214-220, 2021

9) Reed, G. M., First, M. B., Kogan, C. S., et al.: Innovations and changes in the ICD-11 classification of mental, behavioural and neurodevelopmental disorders. World Psychiatry, 18 (1); 3-19, 2019![]()