本論では,さまざまな抑うつ状態の診断において,心理的な了解(および了解不能)が果たす役割について論ずる.まず,現在の臨床においても実質的には了解に基づく病態評価は行われているし,それが必要でもあることを指摘する.続いて,伝統的に内因性うつ病と呼ばれてきた状態は,誘因と症状との間に時間的および意味的な対応関係が欠如していることと,心理的に落ち込むだけではなく身体を巻き込んだ症状として体験されることで特徴づけられることを確認する.とはいえ,誘因と症状との関係は難しい問題であり,その都度患者の状態をよく確認して慎重に判断する姿勢が必要となる.了解可能性(および了解不能性)による抑うつ症状の把握は,一度典型的なパターンが見つかれば終わるものではなく,現代でも臨床的に開かれた問いを発し続けることを,本論の後半で論ずる.

はじめに

本論のタイトルにある「了解」も「内因性うつ病」も,読者には過去の精神医学の話のように映るかもしれないし,了解と内因性うつ病との関連について疑念をもつ読者もいるかもしれない.そこで本論ではまず,気分障害の評価,診断において,了解(および了解不能)が現在でも重要な役割を果たし続けていることを確認する.続いて,伝統的に内因性うつ病は了解不能な気分状態として把握されてきたことを指摘し,どのような意味で了解不能なのかを含めて論ずる.本論の後半では,了解可能性(および了解不能性)により抑うつ症状を把握しようとするとき,現代の臨床においてどのような点に注意を払う必要があるのかについて,さらに論ずる.

I.内因性うつ病にみられる了解不能性

まず,うつ病はわかるようでわからないということを確認したい.以下の架空の症例は,以前別のテーマのために呈示した6)が,本論のテーマともかかわるので改めて呈示する.

症例は40歳代,男性.約半年前に昇進して「今までの努力が報われた」と喜び,その後しばらくは熱心に仕事をしていた.しかし3ヵ月ほど前から,中途覚醒が目立つようになり,朝は体がだるくて起き上がれず,遅刻が目だつようになった.出勤しても,何となく書類を眺めるだけで仕事が進まない.休日は,以前のように遊びに出かけることもなく,一日中臥床している.見かねた妻が,旅好きの本人のために温泉旅館を予約したが,本人は喜ばないのみならず,「ちゃんと働けない俺に,遊びに行く資格はない」と泣き顔になった.それで驚いた妻が精神科に連れてきた.

ありふれた症例の,ありふれた経過だが,改めて考えるといくつも疑問が浮かんでくる.自ら望んで偉くなったのに元気がなくなるのはどういうことか.抑うつ症状で体の具合が悪くなるのはどういうことか.当然のこととしてつい聞き流しそうになるが,改めて考えると不思議ではなかろうか.また,旅好きな人なのに旅が楽しみにならないのはどういうことなのか? この症例の抑うつ症状には,不明な点がいくつもあることが明らかとなる.

さて,この症例の抑うつ症状のわからなさは,どこからきているのだろうか.まず,誘因と症状との時間的/意味的関連が乏しく,通常の心理的反応とは考え難い.嫌なことが起きたから落ち込み,よいことがあったから元気になるのはわかりやすいが,このケースでは,喜ばしいことの後に抑うつ症状を生じている.それに環境の変化と精神症状の出現との間に少し間があいている.考えようによっては,原因なく症状を生じたともとらえられる.それから,先ほどのモデル症例でも,体がだるくて起き上がれないと記載したように,うつ病では,主観的に気持ちが落ち込むと感じるのみならず,身体的に体験される症状を呈する.さらに,胸のあたりが重苦しいと訴えるうつ病の患者は多く,「生気的悲哀」10)という用語で呼ばれる.

まとめると,うつ病の抑うつ状態においては,さまざまな精神現象の間に意味的なつながり(意味連関)が失われており,なぜそのような状態になっているのか,患者本人にも診察した医師にも理由が不明である.なぜそうなるのか理由をたどって理解することを「発生的了解」2)と呼ぶので,このような事態は発生的に了解不能ということになる.さらに,このような抑うつ症状については,患者と同じような感じを追体験することも難しくなることがしばしばある.

繰り返しになるが,了解不能な抑うつ症状には,患者と同じ体験を追体験するのがしばしば難しいこと,および精神現象同士の意味的なつながりとして了解しきれない現象が起きているという特徴がある.特に意味的なつながりは,ほとんどの人々の間で共有されている客観的な事柄である10)から,そこからの逸脱についても,ある程度客観的な把握が可能といえる.意味的なつながりのわからない精神現象について把握するためには,意味的なつながりという枠組みの外側に出て把握しようと試みる必要がある.そして意味的なつながりの外側にある事柄として,さしあたり想定されるのは,生物学的な異常という原因である.ここで1つ注意を払う必要があるのは,原因―結果の関係と,意味的なつながりで了解される理由とは,重なり合う部分があっても概念的には違うということだ.ヒトの活動量が増加した原因を,神経伝達物質の量の変化に求めることと,少し前まで元気のなかった人が活発になったのをみて,最近よいことでもあったのかなと思いをめぐらすこととは,まったく違うことである.

さて,今まで述べたような抑うつ症状の特徴は,臨床的な対応法の選択とも密接に関係がある.患者も治療者も了解し難いこと,そして脳の生物学的異常が想定される事柄について,精神療法的に解決するのは難しいと考えられる.したがって,そのような特徴をもつ抑うつ状態の治療としては,生物学的治療,つまり薬物療法や電気けいれん療法などが必要になる.

ただし,精神療法だけでは治療できない場合でも,患者と医師とが治療について話す必要はある.そのときに,患者の体験を「わかるよ」と医者が簡単に言ってしまうと,患者はむしろ理解してもらえていない気持ちになるおそれがある.このことはドイツにいたSchulte, W.11)という精神科医が指摘していた.

II.了解可能な抑うつの特徴と対処法

どうして落ち込むのか了解できる抑うつ状態への対処についても一言述べたい.了解できる抑うつ症状は,質的には正常な心理的反応と区別できず,正常な心理的な反応の延長線上でとらえることができる.この場合,理由のある悲しみや落ち込みを,治療により取り除くのは難しいと考えられる.生物学的治療は,対症療法としては考えてもよいのかもしれないが,生物学的治療により,悲しみの理由を消去できるわけではない.先ほど述べたように,生物学的な状態と,悲しみという意味の領域とは異なる領域である.また,生物学的治療でなく心理的な介入であればよいのかというと,それにも難しい問題が伴う.正常な反応に近いような悲しみや落ち込みを取り除こうとすることがそもそも可能なのかという問題がある.不可能なことを可能であるかのように言えば,あとで患者のさらなる失望を招くことになりかねない.また,正常な反応に近いような苦痛を取り除こうとすることが倫理的に適切なのかという問題もある.正常な悲しみや落ち込みは,人生の一部とも考えられ,苦しいのは嫌だからといって取り除こうとすれば,その人の人生を歪めてしまうおそれすらあるだろう3)13).このような場合,症状を取り除くことをめざすよりもむしろ対処法などを探っていくことが重要と思われる.

ここで,内因性うつ病と反応性抑うつとの区別が課題となる局面の1つとして,喪失反応ないし悲嘆反応をめぐる問題を挙げたい.喪失反応は新型コロナウイルス感染拡大に伴う精神保健的対応のうえでも重要と考えられる.新型コロナウイルス感染症が重症化して亡くなってしまう場合,普通の看取りや葬式ができず,遺された人達にとっては心理的な面でも喪の作業が難しくなると指摘されている.また,本人も身近な人も皆無事に過ごしている場合ですら,今まで慣れ親しんだ生活パターンの一部を失うというレベルの喪失は,皆が体験していると思われる.

悲嘆反応の専門家であるコロンビア大学のShear, M. K.12)はうつ病と悲嘆反応との違いを明瞭にまとめている.「うつ病はポジティブな情動の体験を妨げるが,悲嘆はそのようなことはない」「悲嘆は人を内向きにするが,他人と一緒にいたい欲求や,他人の努力への感謝は保たれる」.うつ病ではそのような他者への志向性が失われる.「悲嘆する人は自尊,自己価値の感覚を保つが,うつ病の人は自らへの信頼を失う」.遷延して複雑な症状を伴う悲嘆の場合でも,これらの区別は基本的に保たれるとShearは指摘している.

悲嘆反応に関しては治療法の研究が盛んだが,症候鑑別にもこのように重要な課題がある.うつ病と反応性の病態とを分けて考えるという,精神病理学と親和性をもつ発想が,現在の欧米の臨床にも残っていることは,注目に値する.

III.抑うつ状態の鑑別の難しさ

了解不能な抑うつと了解可能な抑うつの区別,そしてそれぞれへの対処について,原則的な点は前節までに述べた通りである.ただし,現実の症例に対応していると,もう少し複雑に考える必要が出てくる.

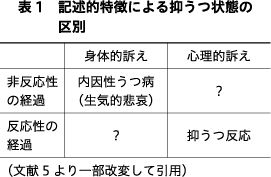

先ほど,了解不能な抑うつ症状の特徴として,誘因と症状との時間的・意味的関連が乏しく,通常の心理的反応とは考え難いことと,身体的に体験される症状があることを挙げた.ところで,この2つは別々の事柄なので,時に両者が乖離することもありうる.これを図示すると表1のように4通りのパターンが想定される5).非反応性の経過をとり,上述の生気的悲哀に代表される身体的訴えを伴うのが内因性うつ病の抑うつ状態で,何らかの心因に反応して心理的に落ち込んだ感じになるのが抑うつ反応,という2通りのパターンはわかりやすい.問題はあとの2通りである.

理由なく非反応性に心理的な変化を生じる場合,それから反応性に身体を巻き込んだ強い訴えがみられる場合は,内因性と反応性とを二分する枠組みにはうまくあてはまり難い.この内因―反応境界領域については,多くの精神科医が論じてきた.第二次世界大戦後の西ドイツで論じられた内因―反応境界領域の諸概念をPetrilowitsch, N. ら7)8)が文献展望しており,そのうち代表的な項目を表24)に列挙した.内因反応性気分失調(endo-reaktive Dysthymie)(Weitbrecht, H. J.)14),基底抑うつ(地下抑うつ)(Schneider, K.)9)10)が特に重要だが,それ以外にもさまざまな病態が論じられていた.なお,表2がすべてを網羅しているわけではなく,また日本国内でも同様の課題についてさまざまに論じられてきた.

内因反応性気分失調はWeitbrecht14)が1952年頃に示したもので,しばしば心因の蓄積を背景に発症し,抑うつに自律神経症状,心気症状を伴うことが多い一方,Weitbrechtが原発性罪業感と呼んだような深い自責はない.そのためWeitbrechtは,内因反応性気分失調は「循環病(躁うつ病ないし双極性障害)の中核群とはおそらく関係ない」が,「疑いなく病気であり異常心理反応ではない」と論じた.これが,表2で紹介したような,内因―反応境界領域に関するさまざまな精神科医の研究につながっていった.ただし,提唱したWeitbrecht自身は慎重な態度をとっていたことには,注意を払う必要がある.1952年に口頭発表され1953年に出版された『感情精神病の開かれた諸問題』15)では,Weitbrechtは,内因反応性気分失調を専ら記述的な概念として主張し,内因反応性気分失調が疾病類型でありうる可能性に期待をもちつつも,病因論的あるいは遺伝体質論的な主張は保留していた.Weitbrechtはその後16)18)さらに慎重となり,内因反応性気分失調は記述的なレベルの症候群であって,疾患分類上の概念ではない,疾患単位ではない,と繰り返し述べている.

結局,Weitbrechtが重視したのは,「生気化した」抑うつ反応なのか,誘発された内因性うつ病なのかという問いであった17).前者は抑うつ反応だけれども身体を巻き込み身体的に訴えられる症状を伴う場合を述べている.後者の誘発という用語は,環境的な出来事が内因性うつ病を発症するうえでのきっかけ,引き金にはなっているけれども,環境が原因で内因性うつ病になったわけではないことを意味している.これらの区別について,Weitbrechtは「生気化した」抑うつ反応の場合は,誘因となった体験内容が主題としてとどまり続けるのに対し,誘発された内因性うつ病の場合は,当初の体験内容が次第に背景に退き,疾患の自律的な経過をたどるようになるという違いを指摘している.Weitbrechtの言うとおりだとすると,「生気化した」抑うつ反応と,誘発された内因性うつ病は,経過を見続けていかなければわからないことになる.ただし,実際の臨床では,経過の途中でも治療,介入をしなければいけないので,その判断が難しい.

それから一旦明らかにうつ病相となり,その後回復しつつある場合も,うつ病相がまだ続いているのか,周囲の出来事に反応して心理が動いているのか,判断が難しくなることがしばしばある.再びモデル症例6)の経過の続きをみてみよう.

主治医は不眠,精神運動制止,食欲低下などを確認し,薬物療法と自宅療養を指示した.睡眠,食欲は間もなく回復し,自宅ではくつろいで過ごせるようになった.1ヵ月半ほど経過後,職場復帰に向けた相談のため,上司と面談してもらった.しかし上司と面談後,「会社に行くとドキドキして何も話せなくて,そのあとまた眠れなくなりました.休んで迷惑をかけてるし,(職場で)嫌がられてると思います」と述べた.療養期間をさらに1ヵ月半延長し,薬剤を微調整した.少し落ち着いたところで,職場近くの図書館に通う練習をしてもらった.最初は疲労を訴えたが,しばらくしておさまり,その後,職場復帰した.

このモデル症例では,復帰を控えた不安緊張や,自責と被害感の混じった訴えに対して,薬物療法的に対応したが,似たような場面で職場の環境を具体的に確認して環境調整を行うことが必要な症例も十分にありうる.このあたりは,患者と接しながら,何か違和感を感じたら見立てを切り替えたり,あるいは実際には見立てを変えないとしても別の見立ての柔軟な把握の仕方が要請される.

おわりに

最後に,現在の抑うつ状態をめぐる未解決の開かれた問題を少し指摘したい.

それは,技術が進歩し人間を取りまく環境が変化するのに伴い,人間の行動パターンや,背景にある思考,感情,意志の関係が変化しているのではないかということである.当然のことと思われるかもしれないが,具体的に考えると抑うつ状態の見立てのかなり根本的な部分にかかわる可能性もありうる.例えば一昔前であれば,趣味的活動ができていればその時点で内因性うつ病の可能性は相当低いと判断できたが,現在はどうだろうか.画面の前に座っていれば動画が際限なく自動的に流れるような時代になると,動画サイトを見ることができている患者でも,受動的に漫然と試聴している場合には,うつ病の可能性を想定に残して問診を続ける必要が出てくるだろう.

それから,若年者の抑うつのあり方についても一言述べたい.著者は大学の保健管理部門に異動して,20歳前後の学生に接する機会が増えて実感するのだが,この年代の来談者の場合,心理的な反応性が保たれているようにみえても,感情面の変調による生活上の不適応が目立つ場合がしばしばある.若年者は成人と感情のはたらきが生物学的に違うということはすでに指摘されており1),情動と気分(および気分障害)との関係も,成人とは別様に考えるべきなのかもしれない.さらに,感情が変化し発達する時期に,上述のような人類が初めて体験する環境にさらされている.このことがどのような影響をもたらすのかは未知数で,現代の重要な課題といえるだろう.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Gruber, J.: Human emotion 15.2: Emotion development II (Adolescence) . 2013 (http://www.gruberpeplab.com/teaching/psych131_summer2013/) (参照2021-01-03)

2) Jaspers, K.: Allgemeine Psychopathologie: Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen. Springer, Berlin, 1913 (西丸四方訳: 精神病理学原論. みすず書房, 東京, 1971)

3) 加藤 敏: 現代社会における喪の作業と「正常な抑うつ」. 臨床精神医学, 37 (9); 1139-1144, 2008

4) 熊﨑 努, 大前 晋: 「消耗抑うつ」再考―Kielholzにみる抑うつ状態の分類の変遷―. 精神医学史研究, 15 (1, 2); 105-112, 2011

5) 熊﨑 努, 大前 晋, 松浪克文: 抑うつ状態の鑑別診断における了解不能性の意義について. 臨床精神病理, 34 (2); 161-170, 2013

6) 熊﨑 努: 了解と症状把握. 精神科シンプトマトロジー―症状学入門 心の形をどう捉え, どう理解するか― (内海 健, 兼本浩祐編). 医学書院, 東京, p.54-64, 2021

7) Petrilowitsch, N.: Zyklothymie. Endogene Psychosen von depressivem und manischem Typ. Fortschr Neurol Psychiatr Grenzgeb, 32; 561-624, 1964![]()

8) Petrilowitsch, N., Baer, R.: Zyklothymie (1964-1969). Fortschr Neurol Psychiatr Grenzgeb, 38 (12); 601-692, 1970![]()

9) Schneider, K.: Die Untergrunddepression. Fortschr Neurol Psychiatr Grenzgeb, 17; 429-434, 1949

10) Schneider, K.: Klinische Psychopathologie, 15. Aufl. mit einem aktualisierten und erweiterten Kommentar von G. Huber und G. Gross. Georg Thieme, Stuttgart, 2007 (針間博彦訳: 新版臨床精神病理学原著第15版. 文光堂, 東京, 2007)

11) SchulteW.: Psychotherapeutische Bemühungen bei der Melancholie. Studien zur heutigen Psychotherapie. Quelle & Meyer, Heidelberg, p.52-67, 1964 (飯田 眞, 中井久夫訳: うつ病の精神療法. 精神療法研究. 岩崎学術出版社, 東京, p.63-85, 1994)

12) Shear, M. K.: Grief and mourning gone awry: pathway and course of complicated grief. Dialogues Clin Neurosci, 14 (2); 119-128, 2012![]()

13) 鈴木國文: 「うつ病」の外延―正常な憂うつ, 正常な疲弊―. 臨床精神医学, 37 (9); 1163-1165, 2008

14) Weitbrecht, H. J.: Zur Typologie depressiver Psychosen. Fortschr Neurol Psychiatr Grenzgeb, 20; 247-267, 1952

15) Weitbrecht, H. J.: Offene Probleme bei affektiven Psychosen. Nervenarzt, 24 (5); 187-191, 1953 〔伊東昇太訳: 情動精神病にみる未決定の諸問題. 気分障害・非定型精神病/児童精神医学/精神科治療/社会精神医学・司法精神医学(松下正明, 影山任佐編, 現代精神医学の礎IV). 時空出版, 東京, p.149-160, 1979/2010〕![]()

16) Weitbrecht, H. J.: Aus dem Vorfeld endogener Psychosen: Klinische Beobachtungen zur Frage der "Auslösung". Nervenarzt, 35 (12); 521-529, 1964

17) Weitbrecht, H. J.: Die chronische Depression. Wien Z Nervenheilk Grenzgeb, 24 (4); 265-281, 1967![]()

18) Weitbrecht, H. J.: Depressive und manische endogene Psychosen. Psychiatrie der Gegenwart, II/1,2. Aufl., (hrg. Kisker, K. P., Meyer, J. E., et al.), S. 83-140, Springer, Berlin, 1972