医学研究の成果は,医療の利用者である当事者・家族に還元するものであり,有益な研究を行うためには,当事者・家族が「いかなる研究を望んでいるのか」を研究者がよく知ることが重要である.【目的】今後の精神医学研究がめざすべき方向性を検討するための資料を得ることを目的とし,当事者・家族が精神医学の研究に望むことを明らかにするための調査を実施した.【方法】調査期間は2019年9月~2023年5月.対象は精神科医療を利用している当事者と,その家族で,いずれも20歳以上で,1,022名(当事者372名,当事者かつ家族62名,家族567名,立場無回答21名)の回答を得た.使用した調査票は本研究のために独自に作成し,回答者の年代や疾患名のほか,研究参加の経験,医療福祉関連の仕事の経験,精神医学研究に対する考え,研究者や研究に対して望むこと,研究を実施する立場での参加の希望,研究の発展を望む分野について回答を依頼した.【結果】当事者・家族が研究者に望むことを確認したところ,当事者・家族ともに最も多い回答は「今回のようなアンケート調査を行い,当事者・家族の声を聞いてほしい」,次に多い回答は「研究の内容や結果を当事者・家族に説明する機会をもっと増やしてほしい」であった.また,当事者・家族が発展を望む分野について確認したところ,「病気の原因や,病気の仕組みを明らかにする研究」の発展を望む声が最も多く,次いで「新しい治療法の開発」「効果が高く副作用の少ない薬の開発」を望む声が多かった.【考察】当事者・家族の多くが研究成果の説明・報告を望んでいることが確認できた.近年では,プレスリリースや市民公開講座などを通して,広く研究成果を発信する試みもなされているが,当事者・家族に対して,これまで以上の研究成果の報告が望まれる.また,研究課題として,精神疾患の病態解明,新薬の開発は当事者・家族の期待も大きく,今後も引き続き取り組むべき重要な課題であると言える.

2)名古屋大学大学院医学系研究科精神疾患病態解明学

https://doi.org/10.57369/pnj.24-042

受理日:2023年11月6日

はじめに

医学研究の成果は,医療の利用者である当事者・家族に還元するものであり,有益な研究を行うためには,当事者・家族が「いかなる研究を望んでいるのか」を研究者がよく知ることが重要である.

患者,介護者,臨床医が研究の優先順位づけに協力すべきだという提案に対し,研究者のなかには依然として否定的な声はあるが3),変化の兆しもある.2011年に科学誌『Nature』に掲載された「研究を民主化しよう」という記事では,「研究の優先順位が民主的に決定されることはほとんどない」「しかし,患者の要求を含めることが万能ではない」とあり「解決策の1つは,臨床医と患者の視点の調和」であるとされている9).

近年では,患者の研究への関与は研究の民主化に加え,研究の質を高めることにつながる12)とされ,「研究者はどのような疑問に答えるべきか」「研究者にどのような発見をしてもらいたいか」といった,ユーザーにとっての研究の優先順位を明らかにする研究が進んでいる1).しかし,精神医学研究において,これまで当事者・家族を対象とした医学研究に対するニーズ調査は乏しく,当事者・家族の希望に関する証左は不十分である.

本研究では,今後の精神医学研究がめざすべき方向性を検討するための資料を得ることを目的とし,精神科医療を利用している当事者・家族を対象として,当事者・家族が精神医学の研究に望むことを明らかにするための調査を実施した.なお,本稿では,本調査の回答者については「当事者・家族」という用語を使用し,文献を引用した際には「当事者,患者,ユーザー,ステークホルダー」など,当該文献内で用いられた用語を使用している.

I.方法

1.対象

精神科医療を利用している当事者と,その家族.いずれも20歳以上の方を対象とした.

2.調査票の作成

本調査では,回答者の年代や疾患名のほか,研究参加の経験,医療福祉関連の仕事の経験,精神医学研究に対する考え,研究者や研究に対して望むこと,研究を実施する立場での参加の希望,研究の発展を望む分野について回答を依頼した.使用した調査票は,本研究のために独自に作成した.作成にあたり,著者2名が質問項目の原案を用意し,当事者・家族・専門家から意見を収集して,改訂作業を複数回繰り返した.具体的には,NPO法人ノーチラス会名古屋支部にて2019年3~5月に3回,NPO法人愛知県精神障害者家族会連合会にて2019年2~4月に2回,意見聴取を行った.加えて,これらの当事者団体などに所属していない当事者から個別の聞き取りを行った.さらに,2019年度AMED障害者対策総合研究開発事業「精神科トランスレーショナルリサーチの推進に向けた臨床研究システムの開発」の研究協力者(加藤忠史,笠井清登,中込和幸,水野雅文,中川敦夫,岡本百合,三村將,夏苅郁子,神庭重信)の意見を集約し,それらを反映させて質問項目を決定した.

本調査では,研究参加者に医療福祉関連の仕事の経験の有無を質問している.これは,著者らがこれまでの活動のなかで,医療福祉関連の従事者のなかに当事者や家族の立場の方が多くいることを実感してきたからである.これらの方々は自身が当事者や家族の立場にあることを公にした活動はしていないことが多い一方で,研究内容や研究成果に強い関心をもっていることが多かった.上記を明らかにするため,調査票に医療福祉関連の仕事の経験について項目を加えた.

なお,本調査は無記名式であり,氏名など個人を特定する情報の収集は行っていない.対象者の特定を避けるため,年齢は確認せず年代の回答を依頼した.疾患名は回答者の報告によるものであり,医師による診断の確認はしていない.

3.調査方法

調査期間は2019年9月~2023年5月.1,022名の回答を得た.2019年9月~2020年2月は紙面による調査を行い,記入済みの調査票の回収を行った.2020年3月~2021年5月は,COVID-19感染拡大により,調査の依頼と調査票の回収を一時中断した.この間に研究専用サイトの構築を行い,2021年6月からオンラインによる調査を実施した.

2021年6月以降,対象者には研究専用サイト上にて,研究説明動画の視聴,説明書の確認のうえ,研究に同意する場合にはサイト上で質問への回答を依頼した.回答時間は,紙面による回答,オンラインでの回答ともに10~15分程度である.なお,本調査票には,研究に期待することや調査に対する意見・感想を求める自由記載欄を設けており,自由記載欄の記入内容が多い場合には,回答時間はこの限りではない.

4.倫理的配慮

本研究は名古屋大学大学院医学系研究科生命倫理審査委員会の承認を得て実施した(承認番号:2019-0135).承認事項に則り,対象者には書面および動画を用いて研究説明を行い,参加に同意した者から回答を取得し,個人情報保護には留意して実施した.

II.結果

1.対象の属性

回答者の立場は,当事者372名(36.4%:男性159名,女性213名),当事者かつ家族62名(6.1%:男性15名,女性47名),家族567名(55.5%:男性190名,女性374名,性別無回答3名),立場無回答21名(2.1%:男性6名,女性10名,性別無回答5名)であった.回答者の立場と年代を表1に示す.

本調査では,当事者かつ家族の場合,各項目の質問に当事者としての立場で回答してもらうよう依頼した.したがって,「当事者372名」と「当事者かつ家族62名」を合わせた434名を以降は「当事者」として集計した.また,当事者と家族の希望を明らかにするため,立場無回答の21名の回答は除外し,以降は当事者434名と,家族567名を合わせた計1,001名の回答を対象に集計を行った.

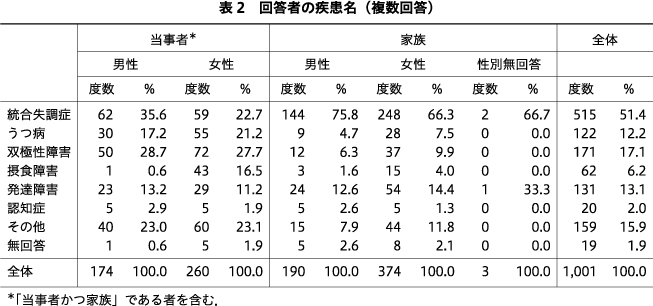

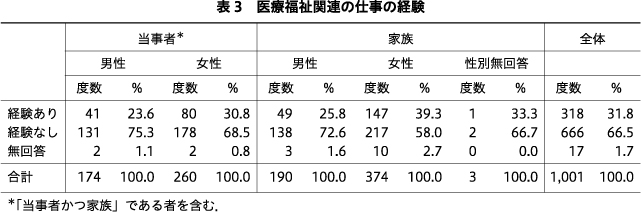

次に当事者の疾患名を確認した.疾患名は回答者の自己申告によるものであり,医師による診断の確認はしていない.複数回答とし,一人の方が複数の病気に罹っている場合や当事者が複数名いる場合は,あてはまる疾患名すべてを回答するよう依頼した.「その他」を選んだ場合には回答者が把握している疾患名の記載を依頼した.「その他」では,てんかん,不安症,パニック症,強迫症,心的外傷後ストレス障害,適応障害,アルコール使用障害,パーソナリティ障害などの回答があった.回答者の疾患名を表2に示す.また,医療福祉関連の仕事の経験に関して聞いたところ,当事者の434名のうち121名(27.9%),家族567名のうち197名(34.7%)が,経験ありと回答した.医療福祉関係の仕事の経験を表3に示す.

2.研究参加の経験

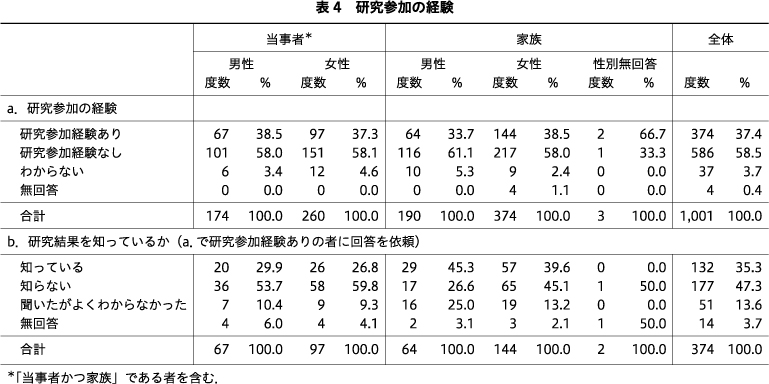

研究参加者に,これまで被験者として他の研究に参加した経験の有無を確認したところ,当事者・家族の37.4%が被験者として研究に参加した経験があった.被験者として参加した経験のある者のうち,自らが参加した研究の結果を知っていると回答した者は35.0%であった.研究参加の経験を表4に示す.

3.研究に対する考え

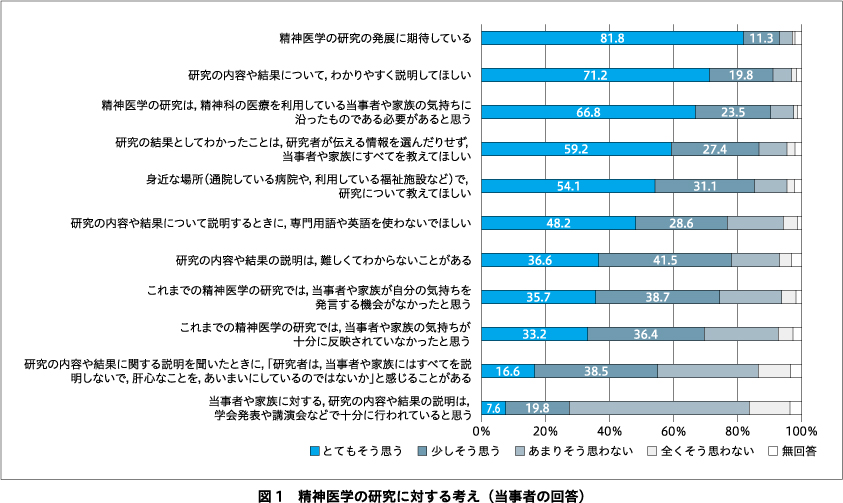

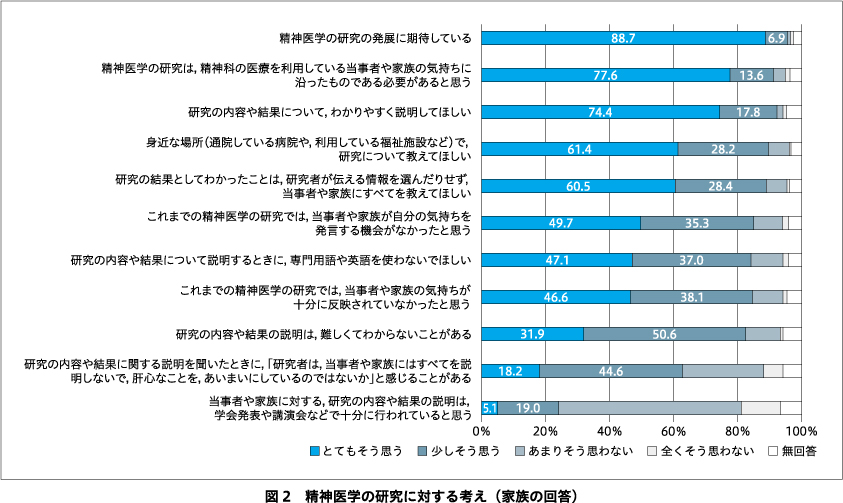

精神医学の研究に対する当事者・家族の考えに関して,各設問項目に対して,とてもそう思う,少しそう思う,あまりそう思わない,全くそう思わない,のいずれにあてはまるかを確認した.「精神医学の研究の発展に期待している」については当事者の約8割,家族の約9割が「とてもそう思う」と回答した.精神医学研究に対する考えを図1,図2に示す.

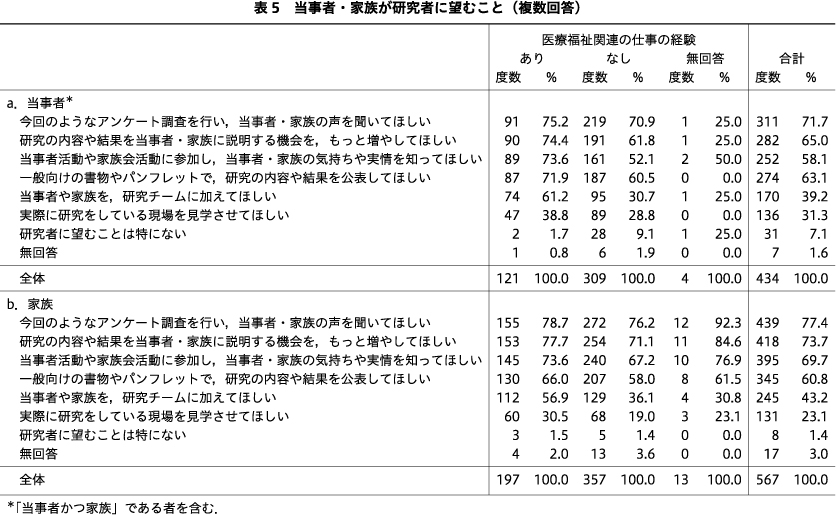

4.研究者に望むこと

当事者・家族が研究者に望むことを確認した(表5).当事者・家族ともに最も多い回答は「今回のようなアンケート調査を行い,当事者・家族の声を聞いてほしい」,次に多い回答は「研究の内容や結果を当事者・家族に説明する機会を,もっと増やしてほしい」であった.「当事者や家族を,研究チームに加えてほしい」と望む者は,医療福祉関連の仕事の経験がある当事者は61.2%であったのに対し,医療福祉関連の仕事の経験がない当事者は30.7%であった.

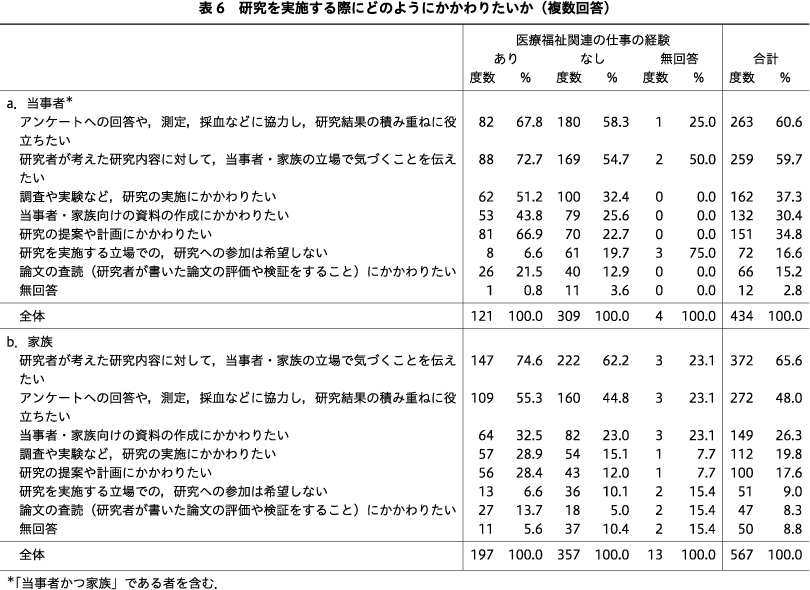

5.研究を実施する際にどのようにかかわりたいか

当事者・家族が研究を実施する立場で参加するとしたら,どのようにかかわりたいかを確認した(表6).当事者の最も多い回答は「アンケートへの回答や,測定,採血などに協力し,研究結果の積み重ねに役立ちたい」であり,家族の最も多い回答は「研究者が考えた研究内容に対して,当事者・家族の立場で気づくことを伝えたい」であった.「研究を実施する立場での,研究への参加は希望しない」と回答した者は,医療福祉関連の仕事の経験がある当事者は6.6%であったのに対し,医療福祉関連の仕事の経験がない当事者は19.7%であった.

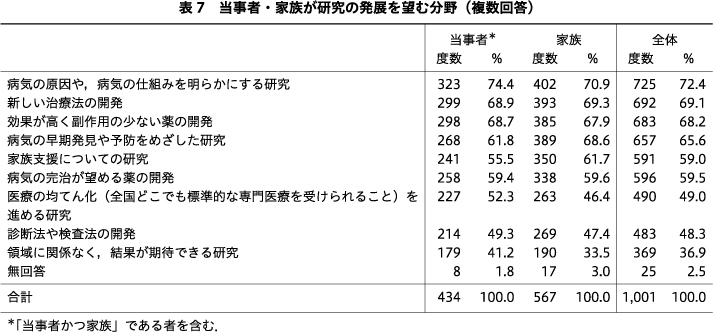

6.研究の発展を望む分野

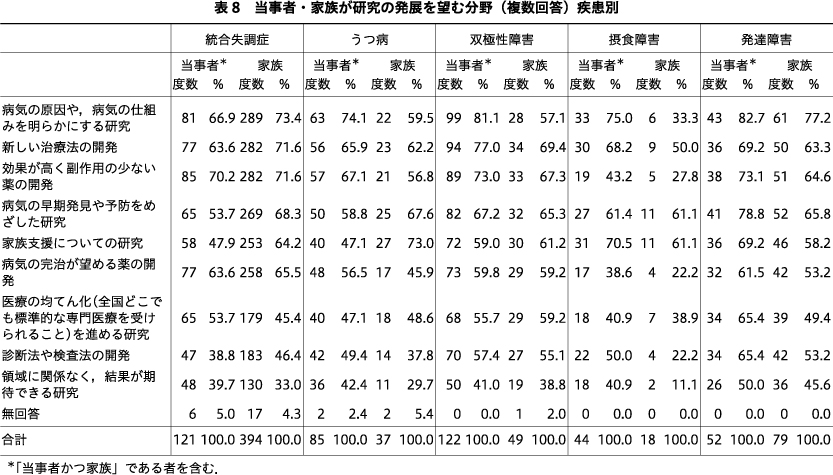

精神医学の研究に関して,当事者・家族が発展を望む分野について確認した(表7).発展を望む声が最も多かったのは「病気の原因や,病気の仕組みを明らかにする研究(72.4%)」であった.ついで「新しい治療法の開発(69.1%)」「効果が高く副作用の少ない薬の開発(68.2%)」を望む声が多かった.

疾患別でみたところ(表8),多くの疾患で「病気の原因や,病気の仕組みを明らかにする研究」および「新しい治療法の開発」「効果が高く副作用の少ない薬の開発」を,発展を望む分野として取り上げる声が多かった.前述の3つと異なるテーマとして,うつ病の家族では「家族支援についての研究(73.0%)」を,摂食障害の家族では「病気の早期発見や予防をめざした研究(61.1%)」「家族支援についての研究(61.1%)」を望む声が最も多かった.

III.考察

1.「当事者かつ家族」の立場

回答者の6.1%は「当事者かつ家族」の立場にある者であった.家族の立場にある者は,当事者を支援する者としての役割を期待されがち4)8)であるが,実際には,自身が当事者として精神科医療や支援を必要としながら,家族として支援を提供する立場の者が一定数存在している.

本調査では,回答者の立場が「当事者かつ家族」である場合は,各項目の質問に当事者としての立場で回答してもらうよう依頼した.そのため,表2以降は,「当事者かつ家族」の回答は,当事者の回答として集計した.しかし,精神医学研究がめざすべき方向性を検討するための資料を得るためには,「当事者として医療や福祉サービスを利用する」と「当事者を支援する」の両方の立場を有する「当事者かつ家族」の回答は,可能であれば「当事者」「家族」とは独立して集計することが望ましいと思われる.今後,引き続き調査を行い,サンプル数を拡大することで,「当事者かつ家族」の意見・見解を明らかにすることが重要であろう.

2.医療福祉関連の仕事の有無

当事者の27.9%,家族の34.7%が医療福祉関連の仕事経験を有していた.対象者の特定を避けるため,本調査では職種や職歴は確認していない.そのため,回答者の具体的な仕事内容は不明であるが,当事者・家族の約3割は,医療福祉サービスの受け手であり,かつサービスの提供者でもあることがわかった.研究を民主化するための解決策の1つは,臨床医と患者の視点の調和9)とされるが,その両方の視点をもつ者の意見を集約し明らかにすることも,研究の民主化につながる今後の重要な課題であると推察される.

3.研究成果を当事者・家族に伝えることの重要性

「当事者や家族に対する,研究の内容や結果の説明は,学会発表や講演会などで十分に行われていると思う」に対し,「とてもそう思う」と回答したのは当事者の7.6%,家族の5.1%といずれも1割に満たない数値であった(図1, 図2).回答者自身が被験者として参加した研究の結果についても,当事者・家族の46.3%は「知らない」,13.6%は「聞いたがよくわからなかった」と回答しており(表4),当事者・家族は,研究成果のフィードバックは不十分であると感じていることがうかがえた.一方で,「研究の内容や結果について,わかりやすく説明してほしい」に対し,当事者の71.2%,家族の74.4%が「とてもそう思う」と回答しており(図1, 図2),当事者・家族の多くが研究成果の説明・報告を望んでいることがうかがえる.近年では,プレスリリースや市民公開講座などを通して,広く研究成果を発信する試みもなされているが,当事者・家族に対して,これまで以上の研究成果の報告が必要と思われる.

4.当事者・家族が研究者に望むこと

研究者に望むこととして,最も多い回答は当事者・家族ともに「今回のようなアンケート調査を行い,当事者・家族の声を聞いてほしい」であった(表5).これは図1, 図2で「これまでの精神医学研究では,当事者や家族が自分の気持ちを発言する機会がなかったと思う」に,「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答した合計が当事者の74.4%,家族の85.0%であった結果と,表裏の関係であると言える.

本調査では自由記載欄を設けているが,そこでは「当事者の声を聞いてくれるアンケートが実施されて嬉しい」「家族のニーズを把握しようという主旨のアンケートは,家族にとってありがたい」「アンケートを実施されること自体,当事者・家族に寄り添う姿勢が鮮明で嬉しい」という内容の記載がみられた.本調査の実施自体が,当事者・家族のニーズに応えるものであったと考えられる.また,自由記載欄に「アンケートに回答したことで,研究者に当事者の声を聞こうとする姿勢があることを知った.それがわかっただけでも研究者への意識が良い方向に変わった」という記載もあり,本調査の実施は,研究者との信頼関係の構築に重要な役割を果たしているものと推察される.今後も引き続き,当事者・家族の声の集約に努めることが重要であると考える.

5.研究を実施する際にどのようにかかわりたいか

当事者・家族ともに,医療福祉関連の仕事の経験がある者は,医療福祉関連の仕事の経験がない者に比べ,研究への関与を希望する者の割合が高かった(表6).研究への患者の関与は,医療研究の価値を向上させる可能性があるとしてコンセンサスが高まっており5),医療福祉関連の仕事の経験がある当事者・家族など,研究の関与への意欲が高い者が,研究に関与できる仕組みづくりが重要であると考えられる.

なお,研究への関与を希望する当事者・家族が多く存在する一方で,当事者の16.6%,家族の9.0%は「研究を実施する立場での,研究への参加は希望しない」と回答している.当事者・家族との協働は重要であるが,実施者の立場での研究参加を希望しない者への十分な配慮も必要であろう.

6.発展を望む研究分野

発展を望む研究分野として,「病気の原因や,病気の仕組みを明らかにする研究」「新しい治療法の開発」「効果が高く副作用の少ない薬の開発」の回答が多かった(表7).精神疾患の病態解明,新薬の開発は当事者・家族の期待も大きく,今後も引き続き取り組むべき重要な課題であると言える.

疾患別にみても,多くの疾患において上述の3つを望む回答が多かった(表8).例外として,うつ病の家族では「家族支援についての研究」を,摂食障害の家族では「病気の早期発見や予防をめざした研究」「家族支援についての研究」を望む声が最も多かったことから,病態解明・新薬開発に限らないニーズがあることもうかがえる.

限られたリソースをより適切に割り当てるために,研究の優先順位を定義することは非常に重要7)であるが,それは容易ではない.ユーザーにとっての研究の優先順位を明らかにする際に,精神疾患のユーザーと一括りにするのではなく,疾患の特異性をはじめ,当事者の希望なのか家族の希望なのかといった点も考慮し検討することが重要であると考えられる.

研究者のなかには,研究の優先順位設定に利害関係者(ステークホルダー:患者,家族,友人,介護者,一般市民)を関与させることの利点に依然として懐疑的な見方もあるが6),このような関与は,ステークホルダーに対する研究結果の直接的な実用性の向上につながるだけでなく,研究の民主化を促進し,研究全体の妥当性と正当性を向上させる6)との報告がある.研究のあらゆる段階で一般市民の参加があれば,研究および研究者は,より効果的に市民の役に立てる2)であろう.公正な優先順位設定のために患者の体験はエビデンスとして考慮されるべきであり11),本調査の結果は,その一助となりうると考えられる.

7.性差および立場の違いによる差異

表5, 表6, 表7および図1, 図2の結果をもとに,性別による差異を検証するため,男女別の集計を行ったが,性別が結果に影響を与える知見は得られなかった.また,当事者と家族の立場の違いにおいても,同様に顕著な差を確認することはできなかった.このような結果の背景には,「どの性別や立場の人々も研究に同様の期待を抱いている」という解釈や,「今回使用した調査票が性差や立場の差異を十分に捉えきれていない」という可能性が考えられる.この課題についてさらに掘り下げるためには,例えば,当事者や家族の研究に対する意見のなかで,今回解析対象としていない自由記述部分を詳細に検討するなど,今後の検証が必要であると考える.

8.本研究の限界と強み

本研究の限界を,以下に示す.(i)本研究で使用した調査票は,本調査のために独自に開発したものであり,信頼性や妥当性の検証などは実施しておらず,他の調査研究との比較検証などが難しい.(ii)本研究では,研究に賛同をいただいた精神科医,当事者団体,家族会などを通じて調査に関するアナウンスを行い,本調査の対象に該当する当事者・家族の皆様に調査にご協力をいただいた.ランダムサンプリングではないため,サンプリングバイアスの可能性が考えられる.(iii)疾患名は回答者の自己申告によるものであり,医師による診断の確認はしていない.そのため,本研究で示した対象者の疾患名は,医療機関での診断名とは異なる可能性がある.反面,(iii)で示した限界は,匿名性を担保した結果であり,回答者個人の特定がなされない調査であるからこそ,多くの当事者・家族から忌憚のない意見の収集ができたことが,本研究の強みであると考えられる.

9.将来展望

当事者・家族との連携は,研究が社会に還元されるための鍵となる.具体的には,「当事者・家族と研究者が共同で,精神医学研究の新しい方向性を模索する体制の確立」が必要である.

著者らの経験では,研究テーマの選定に当事者・家族の要望を取り入れることで,社会に即した研究が可能となる.例として,向精神薬の服用に関する疑問を,具体的な研究テーマとして取り上げ,その結果を添付文書の改訂や新たなガイドライン策定に結びつけてきた10).そのうえで,当事者や家族会での研究成果の発表や,診療ガイドラインの策定過程での患者・家族からの意見聴取の重視など,情報共有のプロセスが必須であることを認識している.

本調査の調査票作成に協力をいただいたNPO法人ノーチラス会名古屋支部,NPO法人愛知県精神障害者家族会連合会とは,本研究実施の前から活動をともにする機会も多く,本研究を計画する前から,一定の関係構築がすでにできていた.

表5で示したとおり,当事者・家族からの要望としては,研究の内容や結果を共有すること,そして研究者が現場での活動に参加することが強く求められている.そのため,研究者は既存の連携体制を活用するか,新たな連携を築くことが求められる.一見,手間がかかるように思えるかもしれないが,この取り組みが真の共同創造の第一歩となる.

なお,本調査は2023年5月以降も継続して実施中であり,回答数が増えた段階で,改めて詳細な分析を予定している.なお,自由記載欄の記載については,今回は解析対象としていないが,今後,自然言語処理によるキーワードやトピックの抽出,内容の分類・概念化・可視化を行い,当事者・家族が精神医学の研究に望むことを,自由記載の内容からも明らかにする予定である.

おわりに

精神科医療を受けている当事者およびその家族を対象に,彼らが精神医学研究から期待する内容を調査した.その結果,彼らの多くが「病気の原因や仕組みの解明」「新しい治療法の開発」「効果的で副作用が少ない薬の開発」を望んでいることが明らかとなった.精神疾患の病態解明および治療薬の開発は,当事者や家族が最も求めている研究テーマであることが確認された.この調査結果は,研究の方向性や優先順位を決定する際の貴重な指針となる.当事者や家族の声を真摯に受け止め,「精神疾患の病態解明」と「根本的治療薬開発」の実現に向けた研究遂行の決意を新たにした.

利益相反

本稿に関連し,中村由嘉子と木野内南はCOI関係にある企業はない.尾崎紀夫は以下の企業とのCOI関係がある.

(特許・成果有体物使用料)武田薬品工業株式会社,田辺三菱製薬株式会社,(講演料)大塚製薬株式会社,住友ファーマ株式会社,ヴィアトリス製薬株式会社,エーザイ株式会社,EAファーマ株式会社,武田薬品工業株式会社,(研究費・助成金など)株式会社地球快適化インスティテュート,株式会社リコー,住友ファーマ株式会社,エーザイ株式会社,武田薬品工業株式会社,大塚製薬株式会社,(奨学寄付など)株式会社地球快適化インスティテュート,大塚製薬株式会社,住友ファーマ株式会社,エーザイ株式会社,田辺三菱製薬株式会社,(その他アドバイザリーなど)住友ファーマ株式会社,日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社,大塚製薬株式会社,持田製薬株式会社

謝 辞 本研究の実施にご協力いただきました,加藤忠史先生,笠井清登先生,中込和幸先生,水野雅文先生,中川敦夫先生,岡本百合先生,三村將先生,夏苅郁子先生,神庭重信先生,安藤久美子先生,および一般社団法人日本うつ病センター,NPO法人ノーチラス会(特定非営利活動法人日本双極性障害団体連合会),みんなねっと(公益社団法人全国精神保健福祉会連合会),NPO法人愛知県精神障害者家族会連合会,COMHBO地域精神保健福祉機構,22HEART CLUB,就労支援事業所COLORFULの皆様,ならびに調査にご協力をいただきました当事者・家族の皆様に深く御礼申しあげます.なお,本研究はAMEDの課題番号JP19dk0307087,JP22dk0307113の支援を受けて実施しました.

1) Aboaja, A., Forsyth, B., Bates, H., et al.: Involving service users to identify research priorities in a UK forensic mental health service. BJPsych Bull, 45 (6); 321-326, 2021![]()

2) Chalmers, I.: What do I want from health research and researchers when I am a patient? BMJ, 310 (6990); 1315-1318, 1995![]()

3) Chalmers, I., Glasziou, P.: Avoidable waste in the production and reporting of research evidence. Lancet, 374 (9683); 86-89, 2009![]()

4) Crowe, S., Fenton, M., Hall, M., et al.: Patients', clinicians' and the research communities' priorities for treatment research: there is an important mismatch. Res Involv Engagem, 1; 2, 2015![]()

5) Domecq, J. P., Prutsky, G., Elraiyah, T., et al.: Patient engagement in research: a systematic review. BMC Health Serv Res, 14; 89, 2014![]()

6) Grill, C.: Involving stakeholders in research priority setting: a scoping review. Res Involv Engagem, 7 (1); 75, 2021![]()

7) Jones, J., Bhatt, J., Avery, J., et al.: The kidney cancer research priority-setting partnership: Identifying the top 10 research priorities as defined by patients, caregivers, and expert clinicians. Can Urol Assoc J, 11 (12); 379-387, 2017![]()

8) Lima-Rodríguez, J. S., de Medina-Moragas, A. J., Fernández-Fernández, M. J., et al.: Factors associated with quality of life in relatives of adults with serious mental illness: a systematic review. Community Ment Health J, 58 (7); 1361-1380, 2022![]()

9) Lloyd, K., White, J.: Democratizing clinical research. Nature, 474 (7351); 277-278, 2011![]()

10) 尾崎紀夫: 向精神薬は自動車運転技能に影響を与えるのか?―強迫症患者の治療を例として―. 臨床精神医学, 52 (2); 139-144, 2023

11) Rand, L., Dunn, M., Slade, I., et al.: Understanding and using patient experiences as evidence in healthcare priority setting. Cost Eff Resour Alloc, 17; 20, 2019![]()

12) Schilling, I., Behrens, H., Hugenschmidt, C., et al.: Patient involvement in clinical trials: motivation and expectations differ between patients and researchers involved in a trial on urinary tract infections. Res Involv Engagem, 5; 15, 2019![]()