【目的】東日本大震災で被災した地域住民のメンタルヘルスに焦点をあてた大規模なコホート研究は複数あるものの,発災後長期にわたる経過の詳細を明らかにした研究は見あたらない.そこで,本研究では,東日本大震災の被災地域住民の心理的苦痛の変化パターンについて,10年間にわたって年次的に実施されたコホート調査のデータを用いて明らかにする.【方法】東日本大震災で被災した宮城県七ヶ浜町住民を対象とした「七ヶ浜健康増進プロジェクト」によるコホート調査のデータを用いた.2011年から2020年まで毎年実施された計10回の調査のうち,1次調査時点で20歳以上であり,1次調査を含み5回以上回答した1,083名を解析対象とした.心理的苦痛はK6により評価した.【結果】各年のK6得点を用いて混合軌跡モデリングを実施した結果,K6の変化パターンについて「レジリエント群」(n=275,25.4%),「症候閾値下群」(n=455,42.0%),「軽度群」(n=291,26.9%),「中等度以上群」(n=62,5.7%)の4群からなるモデルが採用された(BIC=-25,159.5,log Bayed factor=309.4).【考察】全体として,どの群においても徐々に心理的苦痛は減弱していく傾向がみられたものの,発災初期における心理的苦痛の程度が長期にわたって維持される傾向にあることが示唆された.したがって,発災初期の時点で顕著な心理的苦痛を呈する被災者に対して,重点的な支援を長期的にわたり継続する必要があると推察される.

2)東北大学大学院医学系研究科精神神経学分野

3)東北大学病院精神科

4)東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野

5)東北大学災害科学国際研究所災害精神医学分野

6)東北大学東北メディカル・メガバンク機構予防医学・疫学部門

https://doi.org/10.57369/pnj.23-039

受理日:2022年12月28日

はじめに

2011年3月11日に発生した東日本大震災から12年が経過した.甚大な被害を受けた地域の1つである宮城県では,死者・行方不明者数は11,784名とされている13).現在も行方不明者の捜索が続けられているほか,地域の開発・再編などの課題も残されており,被災者の生活や心身の健康の復興・回復の過程は10年以上たった現在もなお道半ばである.

災害後の被災者のメンタルヘルスへの影響については個人差が大きいことが知られており,非特異的なストレス関連症状を呈するにとどまる者がいる一方で,心的外傷後ストレス障害(post-traumatic stress disorder:PTSD)症状,抑うつ症状,不安症状といった精神医学的問題を呈する者もいる20).また,外傷体験となりうる出来事に曝露された後の症状変化についても,同様に個人差があることが指摘されている.Bonanno, G. A. らは2),先行研究をレビューした結果,外傷体験への曝露後1~2年間について,曝露直後に機能水準が若干悪化するもののすぐに曝露前の水準に回復するパターンで,全体の35~65%にみられる「minimal-impact resilience」,曝露直後に中等度から重度の機能不全がみられた後に1~2年かけて徐々に曝露前の水準に回復するパターンで,全体の15~25%にみられる「recovery」,曝露前の機能不全が外傷体験を経て健康的な機能水準にまで回復するパターンで,全体の5~10%にみられる「improved」,曝露直後にみられた重度の機能不全が慢性的に持続するパターンで,全体の5~30%にみられる「chronic」,曝露前の機能不全が外傷体験を経ても変わらず慢性的に持続するパターンで,全体の5~15%にみられる「continuous」,曝露直後の機能不全が時間経過とともに悪化していくパターンで,全体の0~15%にみられる「delayed」という6つの軌跡を典型例として示した.Galatzer-Levy, I. R. らも4),外傷体験後の症状変化の主要な分類として,全体の65.7%が属する「resilient」,全体の20.8%が属する「recovery」,全体の10.6%が属する「chronic」,全体の8.9%が属する「delayed-onset」という4つの軌跡を挙げている.

自然災害の被災者を対象としてメンタルヘルスの変化を調査した研究においても,これらの軌跡パターンが部分的に確認されている.例えば,ハリケーン・アイクの高齢被災者を対象としたPietrzak, R. H. らは23),発災3ヵ月後,6ヵ月後,15ヵ月後の計3回にわたってPTSD症状を評価した結果,「resistant」(78.7%),「chronic」(16.0%),「delayed onset」(5.3%)という3つの軌跡に分けられるとした.インドネシア・スマトラ島沖大規模地震及びインド洋津波で被災したスウェーデン人旅行者を対象としたJohannesson, K. B. らは6),発災1年後,3年後,6年後の計3回にわたってPTSD症状を追跡調査した結果,「resilient」(72.3%),「recovery」(11.9%),「moderate chronic」(11.2%),「severe chronic」(4.6%)という4つの軌跡を見いだし,合わせて15.8%という決して少なくない割合の被災者が6年間にわたって慢性的にPTSD症状を呈していることを示唆した.また,東日本大震災の被災地域の自治体職員および医療従事者を対象としたSakuma, A. らは24),発災14ヵ月後,30ヵ月後,43ヵ月後,54ヵ月後の計4回にわたってPTSD症状を追跡調査した結果,「resistance」(62.7%),「subsyndromal」(24.3%),「recovery」(6.3%),「fluctuating」(3.5%),「chronic」(3.2%)という5つの軌跡に分類している.同じく東日本大震災後のメンタルヘルスの変化を扱った研究としては,Oe, M. らが挙げられる21).福島第一原子力発電所事故によって避難区域に指定された福島県の地域住民を対象とし,発災10ヵ月後,22ヵ月後,35ヵ月後の計3回にわたって心理的苦痛を追跡調査した結果,「resistant」(19.3%),「mild distress」(47.6%),「moderate distress」(27.4%),「severe distress」(5.7%)という4つの軌跡を見いだした.

自然災害後の被災者のメンタルヘルスの変化の軌跡を明らかにすることで,発災後のどの時期にどのような精神保健福祉的な支援が必要となるのかについて重要な示唆を得ることが期待できる.しかし,先行研究で示された典型的な軌跡パターンは,例えば外傷的な出来事の発生から約2年という比較的短期間における変化を示すものである2)4).6年という比較的長期にわたって調査したJohannessonらも6),2~3年の間隔で追跡されており,細かな年次変化については扱われていない.また,東日本大震災で被災した地域住民を対象とした大規模なコホート研究はいくつかあるものの5)9)16-18)27-30),そのメンタルヘルスの長期経過・予後の詳細を明らかにした研究は見あたらない.

そこで,本研究では,メンタルヘルス指標として心理的苦痛を取り上げ,東日本大震災の被災地域住民を対象に発災後10年間にわたって年次的に実施されたコホート調査のデータを用い,その変化パターンを明らかにすることを目的とする.

I.方法

1.対象者

本研究は,東北大学と宮城県七ヶ浜町との協定に基づく「七ヶ浜健康増進プロジェクト」の一環として行われたコホート調査のデータを用いた.七ヶ浜町は宮城県の沿岸部に位置する面積13.19 km2の市町村であり,発災前(2011年3月1日)時点で6,568世帯が居住していたが,東日本大震災によって町面積の36.4%にあたる4.8 km2が津波で浸水し,3,929世帯が住家被害を受け,死亡者数は111名にのぼった14).

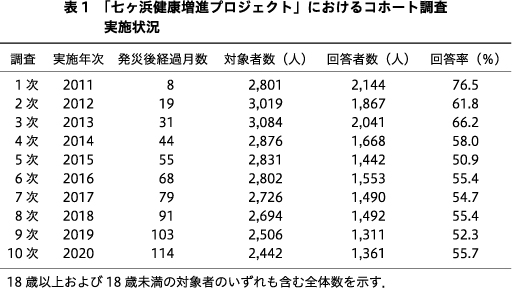

本コホート調査では,東日本大震災で大規模半壊以上の家屋被災を経験した七ヶ浜町住民を対象に,2011年から2020年までの10年間にわたり,毎年1回,自己記入式の質問紙調査を通して心身の健康状態等に関する回答を得た.コホート調査における全10回の質問紙調査の実施状況を含む詳細は,先行する総説に述べられている(表1)11)12).対象者は,書面での同意が得られた18歳以上の男女,および18歳未満の乳幼児,児童,青年の保護者のうち,子どもの健康状態を把握するという調査趣旨に賛同し書面での同意が得られた男女である(18歳未満については保護者評定).本研究では,初回の1次調査の時点で20歳以上であるともに,1次調査に参加しかつ5回以上調査に参加した1,083名の10年間の回答データを解析対象とした.

2.調査内容

主要評価項目である心理的苦痛の評価にはK63)10)を用い,過去1ヵ月の様子について尋ねる6項目について5件法で回答を求めた.得点範囲は0~24点であり,一般集団を対象とした気分障害・不安障害のスクリーニング目的においては,5点以上が最適なカットオフ値であることが示されている25).また,国民生活基礎調査では,0~4点,5~9点,10~14点,15点以上という4つの点数階級を設け,10点以上の者を気分障害・不安障害に相当する心理的苦痛を感じている者としている.K6については,1次調査から10次調査まで全年次で測定された.

3.解析方法

まず,K6について欠損値補完の手続きを行った.欠損値がランダムに生じている(missing at random:MAR)と仮定し,各年次のK6の尺度得点に関してSASパッケージPROC MIを使用して多重代入法(multiple imputation method)による欠損値補完を実施した32).観測データの分布に基づき欠損データに関して妥当な値を推定して作成されるデータセットの数は,欠損しているデータのパーセンテージよりも大きな値に設定する必要があることから31),K6の欠損値の最大発生率(9次調査時の33%)を上回る40とした.欠損値の有無に関与する可能性のある補助変数として年齢と性別を組み込んだ.選択バイアスを最小化するため,作成される40のデータセットのうち任意に1つ目のデータセットを選び,以降の解析に使用した.

10年間にわたる心理的苦痛の年次的変化の特徴について明らかにするために,混合軌跡モデリング(group-based trajectory modeling)を実施した.混合軌跡モデリングは縦断データを用いてその変化パターンを見いだす統計解析手法であり,軌跡の数を増やしながら各軌跡の形状(関数形)を検討し,最適な数・形状の軌跡パターンのモデルを選定する.解析にはSASパッケージPROC TRJを使用し7)8),モデルの適合度指標であるBIC(Bayesian information criterion)の改善の程度を示すベイズファクターの対数(log Bayes factor)をモデル選定の指標の1つとした.ベイズファクターの対数は,比較される2つのモデル(先行して存在する軌跡の数が少ないより簡潔なモデルと,軌跡の数を増やして新たに作成されたより複雑なモデル)のBICの値の差の2倍にほぼ等しく1),算出された値が10より大きい場合に新しいモデルを採択することについて非常に強い証拠をもっていると判断される7).また,各軌跡群に属する人数は少なくとも全体の5%は有していることが望ましいとされている1)15).以上を踏まえ,本研究では,ベイズファクターの対数の値が10より大きいことと,軌跡の最少人数が5%を切らないことの2点をモデル採択の基準とした.

4.倫理的配慮

本研究は,東北大学医学系研究科倫理委員会の承認を得て実施した(受付番号:2021-1-618-1).1次~2次調査では,町による住家の被害認定調査で大規模半壊以上の家屋被災があったと認定された全戸を訪問し,研究参加希望者から対面にて同意を取得し,調査票の配布・回収を行った.3次調査以降は,対象者に研究に関する説明文書,同意書,調査票を郵送し書面にて同意を取得し,返送にて調査票の回収を行った.

II.結果

1.解析対象者およびK6に関する基本情報

1,083名のうち,男性は483名(44.6%),女性は600名(55.4%)であった.1次調査時点の平均年齢は56.8歳(SD=16.7)であった.

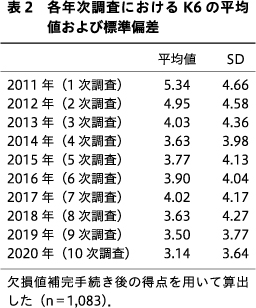

K6の各年次調査における平均値と標準偏差を表2に示す.なお,各年次調査におけるK6のCronbachのα係数は0.88~0.92であり,尺度の内定一貫性が確認された.

2.東日本大震災発災後10年間の心理的苦痛の変化パターン

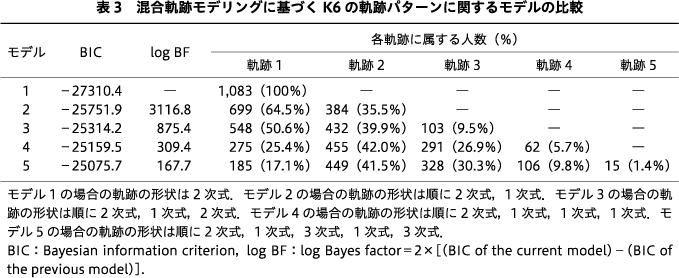

まず10年間のK6の変化パターンに関するモデルの選定を行った.その結果を表3に示す.1つの2次式の軌跡を仮定したモデル1から始め,各モデルですべての軌跡が有意になることを確認してから1つずつ軌跡の数を増やしていったところ,モデル5で軌跡の最少人数が5%を切り,モデル採択の基準の1つを満たさなくなった.そのため,十分なベイズファクターの対数の値を示し,軌跡の最少人数が5%を切っていないモデル4を採択した(BIC=-25159.5,log Bayed factor=309.4).

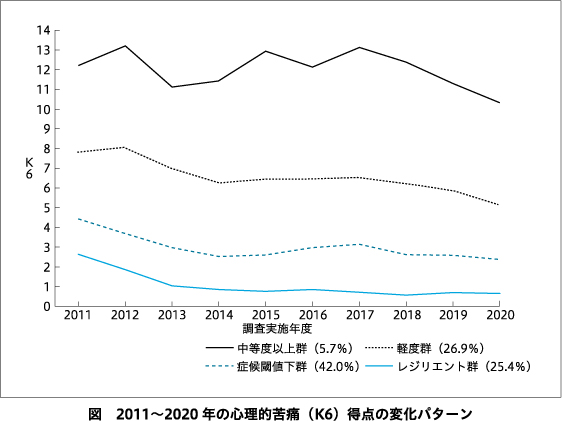

採択されたK6の変化パターンを図に示す.10年間一貫して3点未満で推移し,4群のなかで最も低い得点を維持した群(最大値:2011年の2.6点,最小値:2018年の0.6点)を「レジリエント群」(n=275,25.4%)と名づけた.レジリエント群を上回る得点で推移したものの,10年間一貫してカットオフ値の5点を超えなかった群(最大値:2011年の4.4点,最小値:2020年の2.4点)を「症候閾値下群」(n=455,42.0%)と名づけた.徐々に得点が下がっていったものの,10年間一貫してカットオフ値の5点以上を維持した群(最大値:2012年の8.1点,最小値:2020年の5.1点)を「軽度群」(n=291,26.9%)と名づけた.10年間一貫して気分障害・不安障害に相当するとされる10~14点の間で推移し,4群のなかで最も高い得点を維持した群(最大値:2012年の13.2点,最小値:2020年の10.3点)を「中等度以上群」(n=62,5.7%)と名づけた.

III.考察

東日本大震災の地震と津波によって深刻な被害を受けた地域住民の2011年から2020年の10年間にわたる心理的苦痛の変化パターンは,「レジリエント群」「症候閾値下群」「軽度群」「中等度以上群」の4パターンに分類された.心理的苦痛症状の変動の様相は群ごとに特徴がみられるものの,10年間全体でみてみると,徐々に症状が減弱していく傾向はすべての群に共通してみられた.

最も人数の多かった群は「症候閾値下群」であり,約4割(42.0%)は発災初期の時点で平均4.4点とK6カットオフ値の5点をかろうじて下回る水準にあるが,徐々にほとんど心理的苦痛を感じない水準にまで回復していくことが明らかとなった.3時点のK6データに基づき心理的苦痛の経過を表したOeら21)においても,軽度の症状を示す「mild distress」(1時点目の2011年が平均5.5点,3時点目の2013年が平均4.5点)に約半数が属しており,カットオフ値の5点前後で推移する被災者が最も多いという点は本研究の結果と一致していた.また,発災初期からほとんど心理的苦痛症状を呈さずにそのまま推移する「レジリエント群」は25.4%で,全体の約4分の1が該当した.Oe ら21)では,「resistant」(1時点目の2011年が平均1.2点,3時点目の2013年が平均0.8点)に属する者は約2割であり,本研究のほうがやや割合が多かった.いずれも東日本大震災という同じ災害を対象としているものの,Oeら21)の対象者は原子力発電所事故の影響を受けているという点では,外傷体験の性質がやや異なることが推察される.放射性物質の関与する災害は,化学・生物・放射線物質・核・高性能爆発物(chemical,biological,radiological,nuclear,high-yield explosives:CBRNE)に起因する緊急事態の1つとされ,地震,水害,台風などの自然災害と比べて五感でその脅威を察知できないことから,猛烈な不安と不確実性を伴うことが指摘されている19)26).その影響が目に見えないことや健康被害に直結するという点で,地震および津波の被災と比較すると発災初期の時点で心理的苦痛を一定程度示す者の割合が多いのではないかと思われる.

本研究において症候閾値下群に次いで2番目に人数の多かった群は「軽度群」であったが,その割合は26.9%であり,心理的苦痛をほとんど感じずに10年間推移する者とほぼ同じ割合の被災者が10年後もなおK6カットオフ値の5点以上の水準にあることが明らかとなった.また,発災初期の時点から10年間一貫して気分障害・不安障害に相当するとされる症状を呈し続ける「中等度以上群」に属する者も5.7%おり,本研究では,発災初期の深刻な心理的苦痛症状が10年間かけて減弱し,健康的な水準にまで下降するような顕著な回復を示す軌跡は見いだされなかった.つまり,被災者集団を心理的苦痛の年次経過で大きく分類して集団としての経過を観察した場合,発災初期の時点で強い心理的苦痛を感じていた集団は,その後も症状が明らかに改善することはなく,10年という長期が経過してもなおメンタルヘルスの問題を抱える傾向が示唆された.PTSD症状を対象としてその軌跡を検討した先行研究では,発災後4年半まで追跡したSakumaら24)と発災後6年まで追跡したJohannessonら6)では「recovery」が抽出されているが,心理的苦痛症状を対象として発災後約3年まで追跡したOeら21)では「recovery」に相当する群は抽出されていない.本研究で10年間という長期にわたって追跡したにもかかわらず健康的な水準に至るまで顕著に回復する群が見いだされなかった理由として,単なる追跡期間の長さよりも,PTSD症状と心理的苦痛症状の特徴の違いが反映されたと思われる.災害という特定の外傷体験に起因する症状を主とするPTSD症状とは異なり,心理的苦痛は発災後に経験したさまざまな心理社会的ストレスの影響が反映されやすく,発災から長期経過後もメンタルヘルスの問題として被災者の間に現れる症状であると考えられる.

なお,他群と比べると「中等度以上群」は10年間の症状の変動が激しく,2012年,2015年,2017年の時点で前年次より平均得点の上昇がみられた.つまり,発災2年目の2012年に発災1年目よりも心理的苦痛症状が強まり,そして2014年までにかけて症状の改善がみられたにもかかわらず2015年と2017年には最も心理的苦痛症状の強かった2012年と同水準にまで悪化している.このような細かな変動は,年次的に長期にわたって追跡調査した本研究によって初めて明らかになった心理的苦痛症状の経過の特徴であるといえる.大類ら22)は,東日本大震災後の宮城県沿岸部の自殺死亡率の動向を検証するなかで,発災後の自殺死亡率の上昇と仮設住宅供与終了時期とが同時期であり,仮設住宅内で構築されたコミュニティが再度分離した結果,転居者の精神的健康度が悪化した可能性を指摘している.なお,七ヶ浜町では,発災後100日目に避難所が閉鎖されると同時に仮設住宅全世帯転居が完了したが,2015年度以降は災害公営住宅などへの移転が進み,発災から6年目の2017年3月31日をもって仮設住宅の供与が終了した14).本研究で得られた心理的苦痛の軌跡と照合すると,2016年(調査実施は発災68ヵ月後にあたる2016年11月)から2017年(調査実施は発災79ヵ月後にあたる2017年10月)にかけて,特に「中等度以上群」では心理的苦痛症状の悪化傾向がみられる.そこで,本コホート調査で得られた居住環境に関する回答データを用い,心理的苦痛の変化パターン4群間で,仮設住宅と災害公営住宅の双方への入居歴がある者の割合に違いがみられるかを明らかにするためにχ2検定を実施した.5%水準で有意となった場合には事後検定として残差分析を行い,調整済み残差(adjusted standardized residuals:ASR)が±1.96より大きい場合には5%水準で有意,±2.58より大きい場合には1%水準で有意であると判断した.χ2検定の結果,群間差が有意となり(χ2=18.99,P<0.001),残差分析の結果,仮設住宅と災害公営住宅の双方への入居歴がある者の割合は,「中等度以上群」で期待値よりも有意に多く(n=12,19.4%,ASR=3.7),「症候閾値下群」で期待よりも有意に少ないことが示された(n=25,5.5%,ASR=-2.0).つまり,「中等度以上群」は,仮設住宅,そして災害公営住宅への転居が続き,発災後に長きにわたって居住場所が安定しないという課題を抱えている者が多いという特徴を有していると思われる.以上より,居住環境の変化は,コミュニティ再編などの課題に直面することとつながり,発災中長期の被災者のメンタルヘルスの経過に影響する1つの有力な要因となることが示唆されたと考えられる.発災初期に心理的苦痛症状が顕著な者に対しては,発災から2~3年経過後に症状が減弱したとしても支援の手を緩めることは避け,重点的な支援を長期的に継続する必要があると推察される.

おわりに

本研究は,東日本大震災発災後10年間にわたる年次的な心理的苦痛の経過を詳細に明らかにしたものである.また,発災初期の心理的苦痛の高さが長期にわたってそのまま維持される傾向にあることが示されたことから,発災初期の段階で顕著な心理的苦痛を示す者に対して重点的な支援を継続する必要があることが示唆された.

なお,本研究は,地震および津波によって広域に被災した東日本大震災の被災地域の1つを対象とした研究であり,本研究の知見を自然災害の被災者全体に一般化することには限界がある.他の被災地域や他の災害についても,その心理的苦痛の長期経過について検証していくことが求められる.また,本研究で得られた知見は,10回の質問紙調査のうち5回以上回答した者を解析対象としたことから,比較的,調査研究に協力できる精神的・社会的状況にあった集団の状態が反映されており,被災者母集団ではさらに心理的苦痛の程度が高い可能性があることに留意すべきである.さらに,心理的苦痛の各変化パターンを予測・弁別する要因を明らかにすることを通して,有効な支援のあり方についての示唆を得ることも今後期待される.

なお,本論文に関連して,開示すべき利益相反はない.

謝 辞 宮城県七ヶ浜町および本調査にご協力いただいた町民の皆様に深く感謝申し上げる.

本研究は,復興庁,文部科学省,国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED),東北メディカル・メガバンク事業,厚生労働科学研究費補助金(健康安全確保総合研究 健康安全・危機管理対策総合研究「宮城県における東日本大震災被災者の健康状態等に関する調査」),東北大学災害科学国際研究所および指定国立大世界トップレベル研究拠点(災害科学)の支援により実施された.資金提供者は本研究の立案および研究実施には関与していない.

本研究は,第117回日本精神神経学会学術総会において発表した内容の一部について再解析を行い,論文化したものである.

1) Andruff, H., Carraro, N., Thompson, A., et al.: Latent class growth modelling: a tutorial. Tutor Quant Methods Psychol, 5 (1); 11-24, 2009

2) Bonanno, G. A., Diminich, E. D.: Annual research review: positive adjustment to adversity-trajectories of minimal-impact resilience and emergent resilience. J Child Psychol Psychiatry, 54 (4); 378-401, 2013![]()

3) Furukawa., T. A., Kawakami, N., Saitoh, M., et al.: The performance of the Japanese version of the K6 and K10 in the World Mental Health Survey Japan. Int J Methods Psychiatr Res, 17 (3); 152-158, 2008![]()

4) Galatzer-Levy, I. R., Huang, S. H., Bonanno, G. A.: Trajectories of resilience and dysfunction following potential trauma: a review and statistical evaluation. Clin Psychol Rev, 63; 41-55, 2018![]()

5) Hozawa, A., Tanno, K., Nakaya, N., et al.: Study profile of the Tohoku Medical Megabank community-based cohort study. J Epidemiol, 31 (1); 65-76, 2021![]()

6) Johannesson, K. B., Arinell, H., Arnberg, F. K.: Six years after the wave. Trajectories of posttraumatic stress following a natural disaster. J Anxiety Disord, 36; 15-24, 2015![]()

7) Jones, B. L., Nagin, D. S., Roeder, K.: A SAS procedure based on mixture models for estimating developmental trajectories. Sociol Methods Res, 29 (3); 374-393, 2001![]()

8) Jones, B. L., Nagin, D. S.: Advances in group-based trajectory modeling and an SAS procedure for estimating them. Sociol Methods Res, 35 (4); 542-571, 2007

9) Katayanagi, M., Seto, M., Nakaya, N., et al.: Impact of the Great East Japan Earthquake on the employment status and mental health conditions of affected coastal communities. Int J Environ Res Public Health, 17 (21); 8130, 2020![]()

10) Kessler, R. C., Andrews, G., Colpe, L. J., et al.: Short screening scales to monitor population prevalences and trends in non-specific psychological distress. Psychol Med, 32 (6); 959-976, 2002![]()

11) Kunii, Y., Usukura, H., Otsuka, K., et al.: Lessons learned from psychosocial support and mental health surveys during the 10 years since the Great East Japan Earthquake: establishing evidence-based disaster psychiatry. Psychiatry Clin Neurosci, 76 (6); 212-221, 2022![]()

12) Kunii, Y., Usukura, H., Utsumi, Y., et al.: Review of mental health consequences of the Great East Japan Earthquake through long-term epidemiological studies: The Shichigahama Health Promotion Project. Tohoku J Exp Med, 257 (2); 85-95, 2022![]()

13) 宮城県: 東日本大震災の地震被害等状況及び避難状況について―地震被害等状況及び避難状況 (令和4年10月11日公表)―. 2022 (https://www.pref.miyagi.jp/documents/867/20221011.pdf) (参照2022-10-19)

14) 宮城県七ヶ浜町: 七ヶ浜町の復興概況 (令和3年4月1日現在). 2021 (https://www.shichigahama.com/town2/documents/①20210401_七ヶ浜町の復興概況.pdf) (参照2022-10-19)

15) Nagin, D. S., Odgers, C. L.: Group-based trajectory modeling in clinical research. Annu Rev Clin Psychol, (6)109-138, 2010![]()

16) Nakaya, N., Nakamura, T., Tsuchiya, N., et al.: The association between medical treatment of physical diseases and psychological distress after the Great East Japan Earthquake: the Shichigahama Health Promotion Project. Disaster Med Public Health Prep, 9 (4); 374-381, 2015![]()

17) Nakaya, N., Nakamura, T., Tsuchiya, N., et al.: Prospect of future housing and risk of psychological distress at 1 year after an earthquake disaster. Psychiatry Clin Neurosci, 70 (4); 182-189, 2016![]()

18) Nakaya, N., Nakamura, T., Tsuchiya, N., et al.: Psychological distress and the risk of withdrawing from hypertension treatment after an earthquake disaster. Disaster Med Public Health Prep, 11 (2); 179-182, 2017![]()

19) 日本精神神経学会, 日本児童青年精神医学会, 日本災害医学会ほか: 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 流行下におけるメンタルヘルス対策指針第1版. 2020 (https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/COVID-19_20200625r.pdf) (参照2022-10-19)

20) Norris, F. H., Friedman, M. J., Watson, P. J., et al.: 60,000 disaster victims speak: part I. An empirical review of the empirical literature, 1981-2001. Psychiatry, 65 (3); 207-239, 2002![]()

21) Oe, M., Maeda, M., Nagai, M., et al.: Predictors of severe psychological distress trajectory after nuclear disaster: evidence from the Fukushima Health Management Survey. BMJ open, 6 (10); e013400, 2016![]()

22) 大類真嗣, 原田修一郎, 佐伯涼香ほか: 東日本大震災後8年間の宮城県沿岸部の自殺死亡率の動向. 精神経誌, 122 (8); 573-584, 2020

23) Pietrzak, R. H., Van Ness, P. H., Fried, T. R., et al.: Trajectories of posttraumatic stress symptomatology in older persons affected by a large-magnitude disaster. J Psychiatr Res, 47 (4); 520-526, 2013![]()

24) Sakuma, A., Ueda, I., Shoji, W., et al.: Trajectories for post-traumatic stress disorder symptoms among local disaster recovery workers following the Great East Japan Earthquake: group-based trajectory modeling. J Affect Disord, 274; 742-751, 2020![]()

25) Sakurai, K., Nishi, A., Kondo, K., et al.: Screening performance of K6/K10 and other screening instruments for mood and anxiety disorders in Japan. Psychiatry Clin Neurosci, 65 (5); 434-441, 2011![]()

26) 重村 淳, 高橋 晶, 大江美佐里ほか: COVID-19 (新型コロナウイルス感染症) が及ぼす心理社会的影響の理解に向けて. トラウマティック・ストレス, 18 (1); 71-79, 2020

27) Sugawara, Y., Tomata, Y., Sekiguchi, T., et al.: Social trust predicts sleep disorder at 6 years after the Great East Japan earthquake: data from a prospective cohort study. BMC Psychol, 8 (1); 69, 2020![]()

28) Takahashi, Y., Yoshizoe, K., Ueki, M., et al.: Machine learning to reveal hidden risk combinations for the trajectory of posttraumatic stress disorder symptoms. Sci Rep, 10 (1); 21726, 2020![]()

29) Tsuchiya, N., Nakaya, N., Nakamura, T., et al.: Impact of social capital on psychological distress and interaction with house destruction and displacement after the Great East Japan Earthquake of 2011. Psychiatry Clin Neurosci, 71 (1); 52-60, 2017![]()

30) Utsumi, Y., Nemoto, H., Nakaya, N., et al.: The impact of health consciousness on the association between walking durations and mental health conditions after a disaster: a cross-sectional study. Sports Med Open, 6 (1); 30, 2020![]()

31) White, I. R., Royston, P., Wood, A. M.: Multiple imputation using chained equations: issues and guidance for practice. Stat Med, 30 (4); 377-399, 2011![]()

32) Yuan, Y.: Multiple imputation using SAS software. J Stat Softw, 45 (6); 1-25, 2011![]()