近年,日本では自然災害が多発しており,その影響を受けた住民に対する心理的支援の必要性は認識されつつある.被災者支援には公衆衛生としての視点が必要であり,多くの場合は地域の市町村役場,保健所,精神保健福祉センターがその役割を担う.しかし,コミュニティー全体が甚大な被害を被った場合,既存の精神保健だけでは支援がまかないきれず,その都道府県に「心のケアセンター」が設置されることがある.日本では,阪神・淡路大震災後の兵庫県こころのケアセンターを皮切りに,今までに6つの心のケアセンターが設立され,被災者の心のケアに取り組んできた.2011年の東日本大震災では,宮城県は広汎な被害を受け,同年の12月にみやぎ心のケアセンターが設立され,およそ10年間にわたり被災者の心のケアにあたっている.本稿では,みやぎ心のケアセンターの2013年度から2019年度までの7年間の活動統計を提供する.総支援数は毎年6,000~7,000件で推移しており,2015年までは経年的に増加し,以降は減少に転じていた.震災後の数年間はスクリーニングにより抽出された住民に対する家庭訪問が多く,経年的に自ら支援を求めて来所する住民が増加した.また,精神疾患を有する対象者の疾患としては,ICD―10におけるF1,F2,F3,F4が多く,この4疾患で各年の過半数を占めていた.経年的に震災後に発症したF3が増加する傾向がみられた.復興のフェーズによって支援につながる住民が抱える課題,地域が支援団体に求めるニーズが変化すると考えられた.支援団体は地域の変化を丁寧に観察し,適切なタイミングで必要としている支援を提供する必要があると考えられた.災害後中長期の支援を念頭におき,国や都道府県で継続的な人材育成が必要と考えられる.また,全国にある心のケアセンターの活動を分析することにより,回復時期によるニーズを把握することが必要である.

2)宮城県精神保健福祉協会みやぎ心のケアセンター

3)岩手医科大学附属病院児童精神科

4)東北大学大学院教育学研究科

5)宮城県精神保健福祉センター

6)医療法人東北会東北会病院

受理日:2022年8月19日

はじめに

近年,日本では地震や洪水などの自然災害が頻発しており,住民には心身にさまざまな影響を及ぼすことが明らかになっている1).1995年の阪神・淡路大震災の頃から,このような緊急事態後の心理的サポートを通称「心のケア」と呼ぶようになった3).現在の日本の災害精神保健では,発災直後の急性期は災害派遣精神医療チーム(Disaster Psychiatric Assistance Team:DPAT),その後の中長期的な支援は既存の地域精神保健で取り組む位置づけになっている.そして,既存の精神保健で補完しきれない被害の場合,その都道府県に「心のケアセンター」が設置されることがある.心のケアセンターは法的な根拠に基づいた組織ではなく,緊急的に国の復興基金から民間組織に出資・委託され,その都道府県の精神保健を補完する機能を担うことが多い.

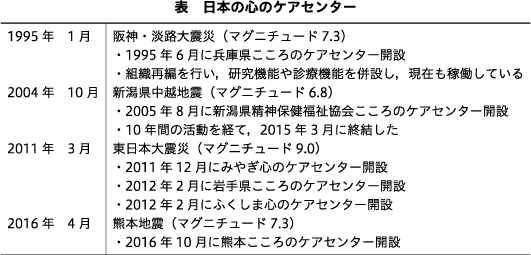

現在までに6つの心のケアセンターが設立され,それぞれが特色ある活動を展開してきた(表)5).1995年の阪神・淡路大震災後に「兵庫県こころのケアセンター」2),2004年の新潟県中越地震後に「新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンター」7),2011年の東日本大震災後に岩手・宮城・福島の3県にそれぞれ「岩手県こころのケアセンター」「みやぎ心のケアセンター」「ふくしま心のケアセンター」,2016年の熊本地震後に「熊本こころのケアセンター」が設立された.運営方針については各都道府県に一任されており,受託した組織も異なれば,運営方針も多岐にわたっている.

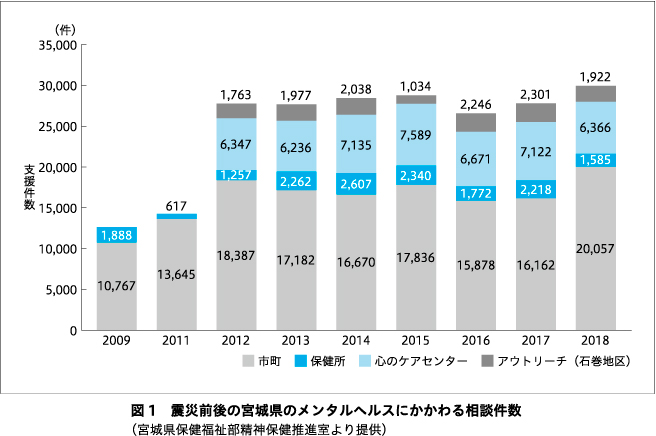

みやぎ心のケアセンター(以下,当センター)は2011年12月に開設,現在までに約10年間被災地の精神保健分野の支援活動に取り組んできた4).図1に示した震災前後の宮城県のメンタルヘルスにかかわる相談件数からは,2011年以降に全体の相談件数が増加し,その増加分の多くを当センターが担ってきたことがわかる.設立から長い年月が経過し,地域の復興状況が変化するなかで,各自治体や関係機関から当センターへ求められる支援内容にも変化がみられた.

本資料ではこれまでの当センターの活動を概観し,経時的な活動内容を集計することにより,大規模災害後の復興中長期における精神保健活動のあり方について検討することを目的とする.

I.背景

当時の記録を紐解くと,震災発生直後から宮城県庁で定期的に開催されていた精神保健医療従事者を招集した会議において,2011年5月初旬には「心のケアセンター」設置について検討が行われていた.7月には厚生労働省に財源確保の要望を行い,9月には設置機関の宮城県精神保健福祉協会への委託が決定,12月に宮城県庁近くの雑居ビルの一室を拠点として当センターは開設された.2012年4月には,この雑居ビル一室を「基幹センター」,石巻合同庁舎内に「石巻地域センター」,気仙沼保健福祉事務所内に「気仙沼地域センター」を設置し,震災からおよそ1年を経過しての本格始動となった.

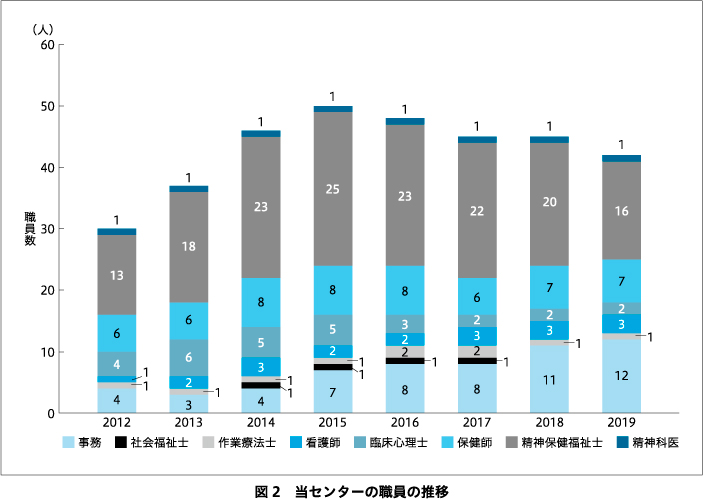

当センター職員数の経年的な変化を図2に示した.2011年の12月の開設時の職員は7名と小規模だったが,少しずつ増員されて,翌4月の本格始動時には常勤30名となった(基幹センター16名,石巻地域センター10名,気仙沼地域センター4名).精神科医,精神保健福祉士,保健師,臨床心理士,看護師,作業療法士などの多職種で構成された.このうち10名が宮城県外からの入職者であり,お互いに十分な面識がないなか,手探りで新しい組織づくりを始めることになった.職種としては,初年度から精神保健福祉士が多くを占めており,アウトリーチを主体とした事業特性のため,震災前から地域精神保健に従事していた人材が集まったと考えられた.職員の総数としては,2015年の50名が最多となり,経年的になだらかに減少してきていた.新入職がある度に初任者研修を行い,職種によって役割分担をする「多職種チーム」ではなく,誰が相談を受けてもワンストップで対応できるように,どの職員も最低限の知識を備え,職種を超えたかかわりをする「超職種チーム」をめざすことを徹底してきた.

即席の組織であるにもかかわらず,即時的な機能を求められていたため,運営にはさまざまな工夫が必要だった.職員の多くは市町職員との面識がなかったため,信頼関係を構築することが必要だった.市町ごとにチームを構成し,特別な要件がなくとも役場へ訪問し,できることに取り組む姿勢を根気強く示し続けた.後述するが,市町職員にとっては,莫大な数の健康調査後フォローが大きな負担になっており,このハイリスク者のフォローを家庭訪問という形で当センターが担うことになった.この体力を要する地道な仕事を通じて,市町との信頼関係を構築してきたということができる.また,被害が大きかった市町では,職員の業務量が増大し,多忙のため通常業務さえも成り立たないことがあった.当時,人員補充のために市町が独自に専門職を募集しても,なかなか適切な人材を確保できない現状があった.そのため,当センターで雇用した専門職を「出向」という形で市町へ派遣した.特に被害が大きかった石巻地域には,開設当時は5人の出向職員を配置した(石巻市1名,石巻保健所1名,女川町1名,東松島市2名).出向職員は,平日のほとんどは出向先の市町で業務を行い,原則市町の指示に従って業務に取り組んだ.この出向職員の尽力も市町との信頼関係構築に大きな役割を果たしたということができる.

II.方法

本資料では,「基幹センター」「石巻地域センター」「気仙沼地域センター」の3センターを合計して解析を行った.震災前後の比較をしやすくするため,新規相談件数ではなくのべ相談件数を取り扱った.当センター職員が地域住民の支援を行った際,対象者の各種情報を業務統計システムに入力した.本資料では,2013年度から2019年度までの7年間のデータを用いて,後方視的に特徴を検討した.なお,当センターの活動は2011年12月からであるが,開設当初は運営体制が整わなかったため,2012年度の詳細なデータは収集することができなかった.

1.対 象

2013年度から2019年度の間に,当センターで提供した支援47,037件(男性22,883名,女性24,154名)を分析の対象とした.

2.分析方法

「支援方法」「相談経路」「対象者の性・年齢」「疾患分類」の切り口から取りまとめを行った.連続変数は平均値(standard deviation:SD)で,カテゴリー変数はパーセンテージで表した.本資料は経年変化の提示にとどまり,統計学的な解析は実施していない.

3.倫理的配慮

本研究は,みやぎ心のケアセンターの倫理審査委委員会の承認を得て実施した.

III.結果

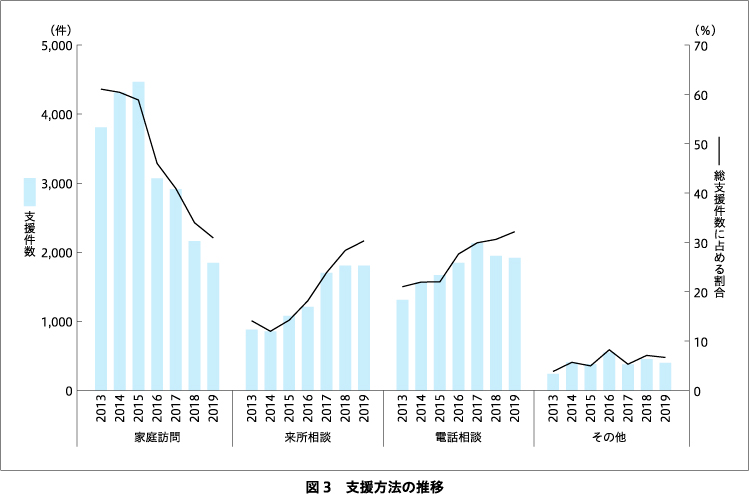

1.支援方法の推移(図3)

支援方法の推移を図3に示した.地域住民支援は「家庭訪問」「来所相談」「電話相談」および「その他」として集計を行った.「その他」には,受診同行やケース会議,集団活動内での支援などが含まれている.総支援数は毎年6,000~7,000件のケースに対応しており,2015年度まで経年的に増加し,以降は減少に転じた.2013年度より一貫して「家庭訪問」による支援が最も多く,2015年度には4,400件に達した.「家庭訪問」の割合は2015年度より減少し,同時期より「来所相談」「電話相談」が増加していた.

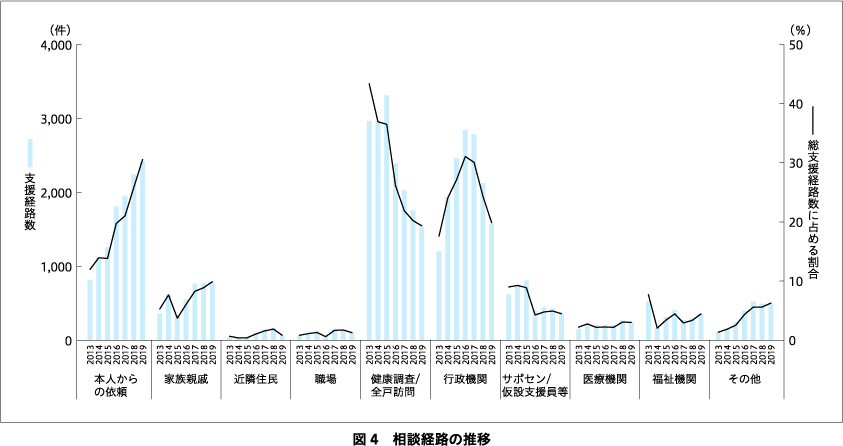

2.相談経路の推移(図4)

相談経路の推移を図4に示した.複数の相談経路を経て支援につながっている対象者があり,このデータには一部重複がある.震災直後から2019年度まで,宮城県と自治体の協働で被災者の健康調査を実施しており,この調査により抽出されたハイリスク者への支援にあたる「健康調査/全戸訪問」が多くを占めるが,2015年度をピークに減少する傾向がみられた.市町村や保健所などの「行政機関からの依頼」は経年的に増加し,2016年度をピークに減少に転じていた.また,「本人からの依頼」は経年的に増加する傾向がみられた.

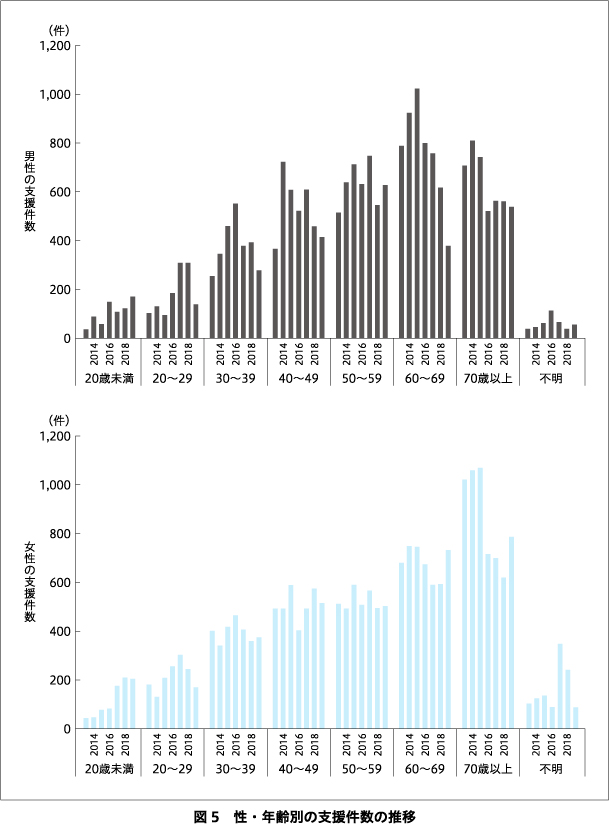

3.性・年齢別の推移(図5)

性別もしくは年齢不明の対象者を除外し,相談者の性・年齢別の推移を図5に示した.各年度において,性別による相談者数に大きな差は認められなかった.すべての年度を通じて,全対象者に占める60歳以上は20,450件(43.4%)に達した.女性では,年齢層が高くなるにつれて対象者が多くなる傾向がみられた.

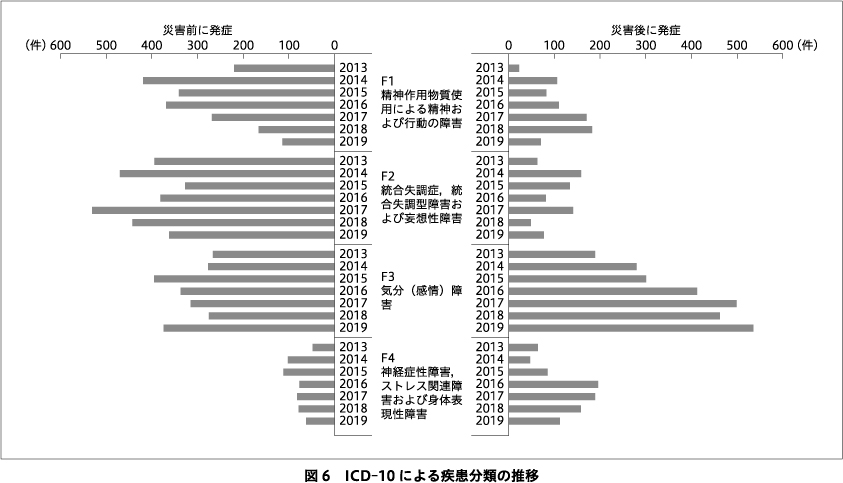

4.疾患分類の推移(図6)

相談者の疾患分類の推移を図6に示した.すべての年度において,「F1:精神作用物質使用による精神および行動の障害」「F2:統合失調症,統合失調型障害および妄想性障害」「F3:気分(感情)障害」「F4:神経症性障害,ストレス関連障害および身体表現性障害」が過半数を占めた.その上位4疾患分類の発症時期を「災害前に発症」と「災害後に発症」に分類した.災害後に発症したF3は経年的に増加する傾向がみられた.

IV.考察

災害後の精神保健では,被災者が自ら相談に訪れることは少ないことがさまざまな研究で報告されている.そのため,心理的な課題を抱えている被災住民を見つけ,できる限り地域へ出向いて支援を提供することが大切である.そのため,当センターは開設当初から,来所を促すよりも家庭訪問をする方針を立てて支援を展開してきた.本資料では,図3では経年的な「家庭訪問」の減少,「来所相談」「電話相談」の増加がみられた.経年的に「家庭訪問」を要する対象者は減少し,自ら支援を求めて相談につながる住民が増えていることがうかがわれた.また,震災後の宮城県では,健康調査や全戸訪問により大規模なスクリーニングを行い,抽出されたハイリスク者の安否確認に重点をおき,住民の支援に取り組んできた.この対象者層は図4の「健康調査/全戸訪問」にあたり,当初は相談経路の多くを占めたが,経年的に減少する傾向がみられた.この要因としては,すべての健康調査は仮設住宅などの住宅支援を受けている住民を対象としており,経年的にこれらの支援から自立する住民が増え,調査の母数そのものが減少していたことが挙げられる.また,調査への返答は任意であり,経年的に回収率が低下していたことも一因と考えられた9).これらの結果から,災害発生から数年間の心のケアは健康調査などの大規模スクリーニングによるハイリスクアプローチに重点がおかれ,抽出されるハイリスク住民に対して家庭訪問などのアウトリーチで必要な支援を提供してきたことが推察された.

図5の性・年齢別の推移からは,男女ともに高齢者層への支援が多い結果となった.当センターの活動の多くは平日日中に偏り,その手段の多くは家庭訪問となっていたため,必然的に接触できる地域住民は平日日中に家にいる層に偏っている可能性がある.しかし,このようなバイアスを考慮したとしても,宮城県の健康調査からはプレハブ仮設住宅に独居高齢者が多いことがわかっており,孤立や将来の生活への不安が大きな課題であり,その不安から支援を要する状態にあったと考えられた9).また,30~50歳の働き盛りの男性にも要支援者が多く,そのうち雇用などの経済的な問題を主訴としている対象が多かったことから,この年代の家庭や地域を支えることへの心理的負担が大きいことがうかがわれた.これらの結果から,コミュニティーの性質にもよるが,災害後には高齢者の孤立,および現役世代の男性の雇用問題に注意を払う必要があると考えられた.

要支援者の疾患分類としては,F1,F2,F3,F4で全体の過半数を占めた.F1の多くは,震災前から何らかの問題を抱えているアルコール関連障害のある住民だった.他の先行研究でも指摘されているが6)8),災害を契機として新規にアルコール関連障害を発症するケースは多くはなく,既存のケースの飲酒量が増加して事例化すると考えられた.F2の多くは統合失調症であり,災害前に発症しているケースが多かった.災害そのもののストレスによる増悪,もともと脆弱な生活基盤が揺らいだこと,災害により医療へのアクセスが悪くなったことなどさまざまな要因が考えられた.災害後に発症したF3(多くはうつ病)が経年的に増加する傾向がみられ,全事例の主な発症要因が震災とは限らないが,事例化するには若干のタイムラグが生じている可能性がある.被災直後には心理的な緊張状態にあるため,うつや不安としての症状は表出せず,物質的な復興とともに緊張状態が緩和し,心理的な症状が表面化するプロセスが考えられた.これらの結果から,災害から数年後まではもともと精神疾患がある住民へのアウトリーチに,数年が経過すると災害後に発症したうつ病がある住民に支援ニーズがあることがうかがわれた.

本稿にはいくつかの限界がある.まず,本資料は単なる活動統計を取りまとめたにすぎず,何らかの統計学的な検定を実施していないため,すべての考察は推察にすぎないことをお断りしておく.今回の集計は新規の要支援者数ではなく総支援数であるため,地域の実情を正確に反映できていない可能性が残っている.また,地域精神保健のあり方は各都道府県によって異なっており,われわれが経験したような変遷がすべての地域で同様に生じるとは限らない.次に,われわれがかかわった地域住民は支援を要する人の一部にすぎず,集計結果が被災者全体の状況を表しているとは言いがたい.最後に,当センターは治療機関ではないため,可能な限り地域の既存リソースにつなげることを心がけてきた.そのため,すべての要支援者の回復まで見届けておらず,われわれのかかわりが健康の回復にどのように寄与できているのかまでは分析できていない.

V.提言

最後に提言という形で,当センターと同様の試みをする場合に留意すべきことを記しておきたい.開設当初,当センターがどれくらい地域に貢献できるのか目途が立たなかったせいもあると思うが,国や県から活動期間の目安を正確に伝えられておらず,すべての職員は単年度契約となっていた.来年の身分保障が危ういなか,いつまで続くかわからない仕事に取り組むことは非常に心労が大きかった.活動を重ねるごとに少しずつ地域からの評価を得ることができ,10年目を迎えた2020年には「5年間を延長し,計15年とする」と明言され,やっと全体像をイメージできるようになった.災害の規模と心のケアセンターの活動を分析する必要はあるものの,初期の段階である程度の目途を示し,職員が安心して活動できる環境づくりをする必要があると考えられる.

また,マネジメントするうえでは,突然発生した災害に対して,応急的に設立された組織であるため,スタッフ全員が1つの方向を向いて事業を進めていくことに相当腐心したということができる.全国から意欲溢れる専門職が参集したものの,それぞれの思いは強く,チームづくりのための丁寧なコミュニケーションには多くの時間を費やした.必然的に各部署のなかでのミーティングは増え,全職員を参集したミーティングを当初は月1回で開催していた.それぞれの適性や能力が正確に判断できないまま,組織のフォーメーションを作る必要があり,活動準備をする時間がとにかく足りなかったと感じる.このような災害は今後も生じる可能性があり,当センターのような組織を作ることを念頭に,国や都道府県のレベルで人材を育成し,ストックしておくことも必要と考えられた.

開設当初はアウトリーチによる安否確認が中心となり,地図を片手に道なき道を歩き回り,とにかく気力と体力が必要な活動となった.時間経過とともに人海戦術の割合は少なくなり,事例検討でのスーパーバイズやコミュニティー全体のヘルスプロモーションへの助言など,専門的な技能を要する活動が増えていった.つまり,当センターが地域から求められる役割は時間経過とともに変化してきたということである.そのため,組織として,スタッフが研鑽するための研修費は毎年多くの予算を計上し,次に必要になるだろう技術をコツコツと身につけ続ける必要があった.回復時期に沿って地域のモニターを行い,ニーズを先読みして人材の配置をする必要があると考えられた.当センターをはじめとする心のケアセンターの長期的な分析を行い,地域の回復プロセスと時期ごとのニーズを把握することが必要と考えられた.

おわりに

災害後の復興のフェーズによって支援につながる住民が抱える課題,地域が支援団体に求めるニーズが変化すると考えられた.支援者・支援団体は地域の変化を丁寧に観察し,適切なタイミングで必要としている支援を提供する必要がある.また,地域にはわれわれのような被災者を支援する団体があまたあり,当センターの集計が地域を代表するものではないことをお断りしておく.そのため,集計から得られた考察は1つの仮説にすぎず,今後より綿密な分析が必要と考えられる.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本稿作成にご協力いただいたすべての方に深く感謝を申し上げる.

1) Fergusson, D. M., Horwood, L. J., Boden, J. M., et al.: Impact of a major disaster on the mental health of a well-studied cohort. JAMA Psychiatry, 71 (9); 1025-1031, 2014![]()

2) 兵庫県精神保健福祉協会こころのケアセンター: こころのケアセンター活動報告書平成11年度―5年間の活動を終えて―. 兵庫印刷, 兵庫, 2004

3) 加藤 寛, 最相葉月: 東日本大震災後五十日の記録. 心のケア―阪神・淡路大震災から東北へ―. 講談社現代新書, 東京, p.13-42, 2011

4) 松本和紀, 小原聡子, 林 みづ穂ほか: 東日本大震災における宮城県の精神科医の活動. 精神医学, 55 (4); 391-400, 2013

5) 松本和紀: アセスメント・モデル, 支援計画. 災害時のメンタルヘルス. (酒井明夫, 丹羽真一ほか監). 医学書院, 東京, p.21-24, 2016

6) 松下幸生, 樋口 進: 災害とアルコール関連問題. トラウマティック・ストレス, 10 (2); 175-181, 2013

7) 新潟県精神保健福祉協会こころのケアセンター編: ふるさとのこころを取りもどすために―被災者に寄り添った10年のあゆみこころのケアセンター10年の活動記録― 北越印刷, 新潟, 2014

8) Rubonis, A. V., Bickman, L.: Psychological impairment in the wake of disaster: the disaster-psychopathology relationship. Psychol Bull, 109 (3); 384-399, 1991![]()

9) 佐藤弥生子, 橋本朱里: みなし仮設住宅入居者健康調査から考える被災者支援のあり方について. 保健師ジャーナル, 74 (3); 200-206, 2018