2013年に行われたわが国の疫学調査によって,アルコール依存症の患者は107万人,生活習慣病のリスクの高い飲酒者は1,036万人と推計されている.一方で,アルコール依存症の診断のもとに専門医療機関で治療を受けている患者は約4万人で,患者の大半は多量飲酒による併存身体疾患のために一般医療機関を受診していることも明らかになっている.わが国のアルコール医療は,精神科医療機関で断酒を唯一の治療目標として行われてきたため,治療対象となる患者は依存症の中でも重症の患者に偏っている.重症化した依存症患者の治療成績は長期断酒率が2割程度にとどまる.今後早期介入,すなわち重症のアルコール依存症からアルコール使用障害に介入対象を広げるために,治療目標に節酒を加え,飲酒量低減に有効性が確立された介入技法であるブリーフインターベンションの一般医療機関での実施が望まれる.

はじめに

2013年に行われた全国調査で,わが国のアルコール依存症患者(生涯有病数)は107万人,予防的介入が必要な生活習慣病のリスクを高める飲酒(男性は日本酒換算2合/日以上,女性は1合/日以上)をしている者は1,036万人と推計されている5).一方,患者調査によるとアルコール依存症として治療を受けている患者は4万人程度と少ない.アルコール依存症であっても,多くの患者はその専門医療機関につながることなく,大半が内科や外科,救急部など身体診療科で治療を受けていることも指摘されている5).

アルコール依存症の患者は,専門医療機関での断酒治療になかなかつながらず,やっとつながったときには身体疾患は重症化し,社会生活や家庭生活も破綻していることが多く,治療成績は長期の完全断酒率が2割程度で,生命予後も悪い7).この治療成績は,治療技法や治療者の技量の問題より患者の重症度,病態の複雑さによるところが大きいと考えられ,近年まで治療成績に大きな進展はない.アルコール依存症患者の早期の治療導入が望まれる一方で,現実にはなかなか早期介入は進まず,患者本人が底付きし問題を自覚するまで待つことが効果的とする風潮もあった.これも患者が重症化してから治療が軌道にのるケースが多いために治療者の打つ手が限られ,治療者としてはもどかしいが,患者の命のかかった一か八かの治療戦略と考えられる.

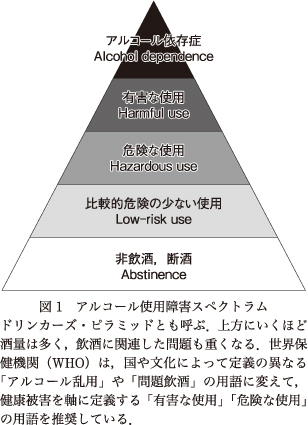

図1にアルコール使用障害スペクトラムを示した.この中で,節酒指導の対象として異論を挟まないのは危険な使用から有害な使用の者までである.はたして,アルコール依存症患者,なかでも軽症あるいは比較的早期の依存症患者に節酒を治療目標とすることの是非が論議の的となっている.わが国で専門医療機関の医師を対象に行われた調査によると,医師の約3分の2はアルコール依存症患者に対しても節酒を断酒に至る段階的な治療目標として容認し,約3分の1は最終の治療目標とすることも容認するという結果であった2).本稿では,わが国のアルコール医療における早期介入と,治療目標としての節酒の意義を中心に述べる.

I.断酒を唯一の治療目標としてきたわが国のアルコール医療

わが国でアルコール医療が本格的に始まってからすでに半世紀が経つ.当初から専門医療機関では治療の対象はアルコール依存症に限られ,もちろん治療プログラムでは断酒を唯一の治療目標として集団療法を主に,断酒会やAAなどの自助組織と連携しながら発展してきた.こうした治療文化の中で,節酒は断酒の反意語と解されるようになり,断酒に次ぐ第二の治療目標としてではなく,「失敗」や「回避」の負のイメージの色濃い用語となってしまった.

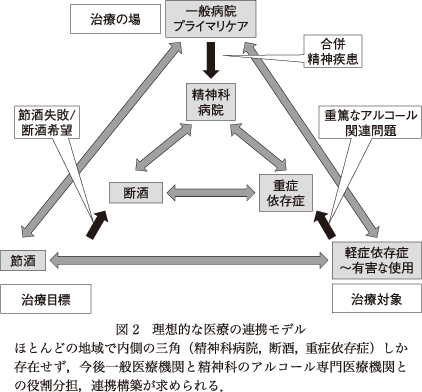

また,治療を行う場は,これまでほとんどが精神科の医療施設であった.精神科の医療施設で治療目標とされる「断酒」はハードルが高く,精神科は以前に比べ敷居が低くなってきたとはいえ,市民にはまだ精神科受診に抵抗がある者が多い.このため,「精神科」で診療を受ける患者は,アルコール依存症の中でも重症の患者層に限られる.翻って,後のない重症の患者であるから,その生命を守るために断酒が必要になる.このように,精神科病院,断酒,重症の依存症の三者は一体となって治療システムを形作っている.

一方で,最も望ましい治療目標である断酒を唯一の治療目標とすることの意義として,以下のようなことが挙げられよう.①断酒が最良の治療目標であることが明確に伝わる.②最初から断酒する回復者が増える.③断酒を願う家族や関係者の期待に応え,彼らの不安を払拭する.④治療目標が1つであることで集団での治療が容易になる(=治療集団としての凝集力が高まり,治療の場に混乱が生じにくい).⑤断酒会,AAなど断酒をめざす自助組織ができる.⑥二分思考的な特徴をもつ,あるいは認知機能がやや低下した患者に治療目標が伝わりやすい.こうした従来の断酒治療の意義とメリットを保持しながら,介入の対象を重症の依存症からアルコール使用障害スペクトラムにまで広げる方策を模索する必要がある.

II.飲酒関連死調査から早期介入へ

著者は,過去に東京都監察医務院に勤務した経験を有するが,当時飲酒関連死の調査を行い,飲酒関連急死は急死例全体の12%を占め,とくに45~54歳男性では急死例の34%が飲酒関連急死であることを明らかにした9).また,急死者全体の飲酒関連死者の中に生前にアルコール依存症と診断されていた者が少ないことと(飲酒関連死者889名のうち157名)と毎日多量飲酒していない者がたまたま多量飲酒した後の脳出血などによる急病死や酩酊による転落・転倒死が多い(889名中196名)ことを経験し9),アルコール健康障害の最たる飲酒関連急死は必ずしもアルコール依存症患者に限ったものではなく,乱用や問題飲酒と評価される時点での介入の必要性を感じた.アルコール問題の早期介入に言及するとき,アルコール依存症のみを介入対象としてきたわが国では「アルコール依存症の疑いがあるもの,あるいはアルコール依存症でありながら他科を転々としているものを,できるだけ早くアルコール専門医療機関受診につなげること」の意で「早期介入」の用語が用いられることが多い.一方,著者らは主に「現在のままの飲酒を今後も続ければ,将来健康被害が及ぶ可能性の高い飲酒者の飲酒量を低減し,リスクを軽減すること」の意味での早期介入,すなわち飲酒量低減指導の重要性を唱え,2001年に「HAPPYプラグロム」10)という保健師,看護師などのコメディカルスタッフ向けの早期介入パッケージを,2011年に集団認知行動療法を応用した「集団節酒指導プログラム」をそれぞれ作成し,これまで医療機関や職域,地域での普及に努めてきた.

III.節酒を治療目標に加えることの意義

段階的なものにせよ,最終的なものにせよ,節酒をアルコール依存症の治療目標に加えることの意義は大きく3つ挙げられる.

1つ目は,断酒の治療目標のみでは治療に訪れなかった患者層,おそらくは軽症の依存症や乱用の患者に介入の間口を広げることと,断酒の目標では治療関係が維持できなかった患者と目標を共有でき,支持的な治療関係を長期に維持できることであろう.治療関係を維持できている間は連続飲酒に陥って生命の危機に瀕するリスクを低減することができる.また,長い治療関係の中で信頼関係ができれば,患者は主治医の意向を受け入れやすくなる.

2つ目の意義は,飲酒量を低減することでの疾病罹患や事故,死亡リスクの低減あるいは回避である.Rehmらが報告6)した飲酒量低減と年間死亡率の関係を用いると,病院で身体疾患治療中の40歳の男性を想定した場合,日本酒4合/日を2合/日に減量するとその年間死亡率(1万人あたり)は約124人が約36人へと大きく減少する.アルコール依存症患者を含めた多量飲酒者の飲酒量の低減は,すなわち生命を守ることでもある.この意義を忘れてはなるまい.アルコール依存症患者に対しては,もちろん断酒を推奨すべきであるが,断酒を頑なに受け入れない患者に対して当面の目標として節酒を容認することは治療関係の維持とともに,命を守るためにも重要なことと考えられる.

3つ目の意義は,節酒を断酒までの段階的な目標と捉えることができるということである.節酒を体験させると断酒につながり難くなると考える専門家も少なくないが,比較的早期で否認の少ない依存症であれば,動機づけ面接などを用いた治療の中で当初は節酒にこだわっていた患者であっても,自らのアルコール関連問題の深刻さや飲酒のコントロールの難しさを自覚し,治療目標を断酒に乗り換える者も少なからずみられる.例えばAdamsonらの報告1)では,外来治療を行ったアルコール依存症患者で当初節酒を治療目標にしていながら12ヵ月後には断酒している者を10.0%に認め,当初から断酒を治療目標にして断酒できている者は21.2%であった.こうした結果をみても,節酒を断酒の前段階の治療目標と捉えることは,的を射たものである.そもそも,治療目標に断酒を受け入れる患者は,自らの節酒の試みの失敗から,飲酒のコントロール障害により社会で生きるために残された道は断酒しかないことを自覚できた者である.節酒すら経験のない早期の依存症患者に対し節酒をまず当面の目標に置くことは,最終的に断酒につなげるための段階的介入といえる.

IV.節酒を治療目標に加える際の課題

節酒を治療目標に加えることへの懸念の1つは,すでにある断酒の治療体系を壊してしまうことである.断酒を治療目標に専門治療を行っている医療機関で,新たに節酒の治療目標を導入すれば,治療中途での脱落者が幾分減る期待はもてる.しかしながら,重症の依存症患者に節酒を選択させる機会も増え,現場の負担と混乱を招くだけであろう.専門医療機関には後のない重症の依存症患者が多く,患者に節酒を試みる余裕などないというのが現状である.こうした現状を考慮すれば,当面は節酒と断酒の治療空間を分けて治療を開始する方が混乱を招かない.2009年,われわれは福岡市内の精神科をもたない一般医療機関である国立病院機構福岡病院に,節酒を治療目標に加えたアルコール専門サテライト外来を開設したが,当院の専門病棟では断酒,このサテライト外来では断酒と節酒の2つの治療目標とすることで,治療の場の混乱はきたしていない.このサテライト外来で転帰調査を行ったところ,依存症患者77名のうち断酒を治療目標とした患者が56名で,この56名のうち26名が専門医療機関を受診していた.一方,依存症患者のうち21名は節酒を治療目標としていたが,平均22ヵ月後の追跡調査時点で10名は節酒のまま安定した状態を続けているという結果であった4).

わが国のアルコール医療は断酒治療のみを半世紀行ってきたために,節酒を指導する標準化された技法が普及しているとはいえず,なお各人のやり方に頼っている現状にある.節酒指導技法の中心になるものがブリーフインターベンション(brief intervention:BI)であるが,この技法は1980年代より欧米を中心に開発研究が行われ,すでに主にプライマリケアでの研究結果からその有効性は確立されている.BIは,通常1つのセッションが10~30分程度の短時間で,2~3回の複数回のセッションで動機づけ面接やコーチングなどのカウンセリング技法を用いながら生活習慣の行動カウンセリングを行うものを指す.BIにはいまだ定訳がないが,「簡易介入」や「短時間介入」と邦訳されることもある.また,2013年度からは標準的な健診・保健指導プログラムに「減酒支援」として組み込まれている.わが国でのBI研究は緒に就いたばかりで,効果検証研究は職域などでの研究が主で3),欧米では多数の報告がなされ,実施が推奨8)されているプライマリケアや救急医療での研究はいまだ行われていない.国内でのこうしたエビデンスの確立とともに,節酒指導すなわちBIを実施する人材育成の研修会を幅広く学会などが主催して開催することが待たれる.著者は,BIは医師よりも支持的,共感的な役割を担いやすい心理士,薬剤師,栄養士,看護師,保健師,ソーシャルワーカーなど多職種のコメディカルスタッフが実践することが望ましいと感じている.最終的には,BIを実施する者を資格化し,診療報酬にも対価を反映することが臨床現場への普及には不可欠である.

V.望ましい連携

アルコール依存症患者のうち専門医療機関で治療を受けている患者がその一部にすぎないことは,冒頭に述べた通りであるが,依存症患者の8割以上は過去1年以内に一般医療機関を受診していることがわかっている.アルコール使用障害患者は身体疾患を併発していることが多く,大半の患者は一般の医療機関あるいは救急外来を受診しているのである.一般の医療機関とアルコール依存症専門医療機関との連携が構築されていないわが国の状況では,内科医師,救急部医師などの医療従事者にとってもアルコール依存症専門医療機関の敷居は低くはなく,紹介も労力を要することで,これまで消化管出血や振戦せん妄などを認めるまで重症化してからやっと専門医療機関を紹介することが多かった.今後はアルコール使用障害,とくにアルコールの危険な使用,有害な使用,あるいは乱用,そして軽症依存症までの患者に対して節酒指導を積極的に行い,節酒が困難,精神疾患の併存,重症のアルコール関連問題がある場合などに専門医療機関を受診するような連携が望ましい.そのためには一般医療機関医療従事者に対するアルコール健康障害とBI,さらには医療連携の研修会を積極的に開催する必要があり,臨床現場での定着のためにはこうした介入と連携に対する対価も必要である.図2には治療の場,治療目標,治療対象の3軸で今後望まれる一般医療機関と精神科のアルコール依存症専門医療機関の連携モデルを示した.現在は内側の三角しか存在しないが,今後外側の三角の新たな構築と相互の連携が望まれる.

おわりに

治療目標は,医療従事者が押し付けるものではなく,患者と主治医が対等な立場で共有するものである.ただ,医療においてはおしなべて患者と医師の間の知識量に格差があるために医師が患者に指示・指導するという関係に陥りやすい.アルコール医療の現場でも同じように医師が患者に断酒を指示することがみられてきた.これをパターナリズムとも呼ぶが,「このまま飲み続けると死にますよ」「酒をやめないと仕事と家庭を失いますよ」という主治医の指導は知識も経験ない患者にとっては時に脅迫のように響く.こうした中で長く対等な治療関係を結ぶのは難しい.節酒指導の普及には,治療者側の節酒指導技法の熟達だけでなく,市民へのアルコール健康障害に関する地道な啓発による患者側の意識の向上も欠かせない.

断酒の治療目標しかなく,107万人のアルコール依存症患者のうち4万人しか専門治療を受けられなかった「不幸」をどのように変えられるのか,2016年5月末に閣議決定された「アルコール健康障害対策基本法」の推進基本計画に期待がもたれる.「アルコール依存症に関する正しい知識・理解の啓発」「アルコール健康障害への早期介入」などが重点課題として掲げられ,全ての都道府県で,地域における相談拠点と専門医療機関をそれぞれ1箇所以上定めることなどが目標に掲げられた.推進基本計画では,BIについて「国内における知見の蓄積は不十分」であり効果検証を含む調査研究を行うこととされ,その人材育成については「早期発見,早期介入のための専門的な医療従事者向け研修プログラムを開発し,人材育成に努める」とされている.アルコール依存症からアルコール使用障害に治療対象を広げ,その治療目標に節酒を積極的に加えていくことはこの推進基本計画の遂行にほかならない.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Adamson, S.J., Heather, N., Morton, V., et al.: Initial preference for drinking goal in the treatment of alcohol problems: II. Treatment outcomes. Alcohol Alcohol, 45; 136-142, 2010![]()

2) Higuchi, S., Maesato, H., Yoshimura, A., et al.: Acceptance of controlled drinking among treatment specialists of alcohol dependence. Alcohol Alcohol, 49; 447-452, 2014![]()

3) Ito, C., Yuzuriha, T., Noda, T., et al.: Brief intervention in the workplace for heavy drinkers: a randomized clinical trial in Japan. Alcohol Alcohol, 50; 157-163, 2015![]()

4) 武藤岳夫, 角南隆史, 長 祥子: 一般病院アルコール外来でのアルコール使用障害の治療転帰―節酒を治療目標の一つに掲げたことがもたらしたもの―. 日本アルコール・薬物医学会誌, 48; 47-57, 2013

5) Osaki, S., Kinjo, A., Higuchi, S., et al.: Prevalence and trends in alcohol dependence and alcohol use disorders in Japanese adults; results from periodical nationwide surveys. Alcohol Alcohol, 51; 465-573, 2016![]()

6) Rehm, J., Roerecke, M.: Reduction of drinking in problem drinkers and all-cause mortality. Alcohol Alcohol, 48; 509-513, 2013![]()

7) 鈴木康夫: アルコール症の予後に関する多面的研究. 精神経誌, 84; 243-261, 1982

8) U. S. Preventive Services Task Force: Screening and behavioral counseling interventions in primary care to reduce alcohol misuse: recommendation statement. Ann Intern Med, 140; 554-556, 2004![]()

9) 杠 岳文, 中村俊彦, 庄司宗介ほか: 飲酒と急死―東京都監察医務院における飲酒関連急死者の調査より―. アルコール研究と薬物依存, 28; 95-119, 1993

10) 杠 岳文: アルコール関連問題の早期介入プログラム: HAPPY. 医学のあゆみ, 254; 983-987, 2015