【背景】自殺未遂歴は,最も明確な自殺企図の危険因子であることが知られている.また,自殺企図で退院した直後の期間は,自殺率が高いことが知られており,退院後のフォローアップが自殺再企図率を低下させることも示唆されている.平成22~26年度の5年間,茨城県立こころの医療センターでは,近隣の総合病院に搬送された自殺企図患者に転院後ケース・マネジメントを行う,縦列型連携による自殺再企図防止事業を行った.しかし事業期間中,事業参加の同意が得られず十分な介入が困難な患者も少なくなかった.本研究では,事業参加した患者と非参加者との間において自殺再企図や再入院などの自殺関連イベントまでの期間の差を比較することで事業の効果を評価する目的で,診療録を後ろ向きに調査し,自殺企図で当院外来を受診したが事業参加を拒否した群と,事業に参加した群とを比較する後ろ向き研究を行った.

【方法】自殺企図を理由に近隣の総合病院を受診し,診療情報の提供を得て当院に入院した患者を対象とした.対象者のうち,当該事業参加について同意が得られたものは当該事業対象者として介入した(介入群).介入に同意が得られなかったものを非介入群とした.両群の自傷行為・再企図・再入院のイベント発生の有無について後日後ろ向きに診療録調査を行い,結果を集計し,退院後から再企図までを生存期間として,Kaplan-Meier法による生存期間分析を行った.調査期間は,患者の自殺企図を理由とした入院日から,平成28年3月31日までの期間とした.

【結果】介入群は,非介入群に比して統計学的有意に自殺関連イベントの発生率が低かった(Log Rank test,χ2=5.124,P=0.024).退院から自殺関連イベントまでの期間の平均は介入群が134.3週,非介入群では,64.4(43.0~85.8)週であった.縦列型の総合病院と単科精神科病院の連携においても,今後介入の精度を高めれば,退院後の自殺再企図などのイベントを減少できる可能性が示唆された.縦列型の治療モデルは,総合病院精神科が少ないわが国の地域医療においては一般化しやすく,有用と思われた.

2)茨城県立こころの医療センター

受付日:2017年1月26日

はじめに

自殺対策を考える際に,危険因子を減少させることは重要である.自殺は,精神疾患のみならず心理社会的にさまざまな要因が複雑に絡み合って生じる.さまざまな自殺危険因子のうち,自殺未遂歴は,最も明確な自殺企図の危険因子であることが知られている9)17)22)25)27).また,自殺のリスクが切迫している際には,入院を必要とする場合も多いが,退院後1年間で生じた自殺再企図のうち39%は1ヵ月以内に起こるとの報告14)や,退院後の全自殺の24%は,精神科病院退院後3ヵ月以内に起こっている2)という報告もあり,退院後は自殺リスクが高い期間とされる.Dougallらは,スコットランドの自殺既遂者データと病院の記録を連結した疫学調査を行い,自殺既遂の前に総合病院に入院歴のある患者は,既遂前に精神科受診歴のある患者の3倍に達すると報告した.総合病院の入院患者数は精神科病院と比べて多いことから説明は可能であるが,既遂前に総合病院に入院した患者の診断は,38%が“外傷・服毒”であり,精神科的評価によって自殺の危険性の高い患者を同定する余地があると結論した10).Olfsonらも,退院直後の期間は自殺の最も起こりやすいハイリスク期間であると指摘し,介入の必要性を強調している23).したがって自殺企図で入院した患者の精神医学的評価と退院後のフォローアップ介入は再企図予防のためにきわめて重要と考えられる.

従来,手紙や葉書,電話,自宅訪問など,自殺未遂患者へのさまざまな方法でのフォローアップによる再企図防止研究は行われているものの,その効果に関して結果は一致していない1)3)6-8)12)13)15)28-30).Beautraisらは,自傷行為で救急施設に入院した患者に,退院後12ヵ月間に6回葉書を送付するフォローアップ介入を行ったが,対照群と比較して,再企図した患者数に統計学的な差を認めなかった3).Carterらは,自己服毒による自殺企図で入院した患者に対し,12ヵ月間に8回の葉書による介入を行ったところ,再企図率は減少しなかったが,再入院は有意に減少したと報告した7).介入による再入院は,男性では差を認めなかったが,女性では統計学的有意に減少していた.服毒で入院した患者2,300名を,12ヵ月間に9回葉書を送付する群と通常治療群に分割し,1年後に,希死念慮,自殺企図,自傷行為を対象として,その割合と,イベント率について比較した報告では,自傷行為に差を認めなかったが,希死念慮,自殺企図について葉書を送付した群で統計学的に有意な減少を認めた15).Cederekeらの研究では,自殺企図後1ヵ月の患者に対して,電話による介入を行ったが,自殺企図後1年間で,自殺再企図率に有意な差はみられなかった8).Vaivaらは,服毒自殺企図で救急部に入院した患者を,退院1ヵ月後に電話する群,3ヵ月後に電話する群,通常治療を行う対照群に分割し,自殺再企図,自殺既遂,フォローアップからの脱落を13ヵ月後に比較する研究を行い,1ヵ月後に電話した群では,再企図の数が対照群より低下したと報告している28).Allardらは,自殺企図後の2年間,一度の自宅訪問を含む,18回の治療的介入を行ったが,通常治療群と比較して,自殺再企図リスクを低減できなかった1).

葉書や電話による介入以外に,面接によるフォローアップやケースワークを中心とした集中的な介入も行われている.医療機関を受診した274人の自殺企図者を,危機介入ユニットへの短期間の入院と問題解決アフターケアからなる集中的な治療群と,通常の治療群に分けて比較した報告では,再企図率は,集中群で0.17,通常群で0.15と変わらず,Symptom Checklist 90(SCL-90)による精神的健康度,絶望感尺度にも有意な差がなかった29).ブラジル,インド,スリランカ,イラン,中国で救急部退院後,心理教育とフォローアップを含む介入を行い,18ヵ月後の自殺既遂率を比較したWHOによるSUPRE-MISS研究では,自殺既遂率は介入群で0.2%,対照群で2.2%であり,統計学的有意差が認められた12).400名の17歳以上の自己服毒患者を,1年間,課題中心ケースワークを行う群と通常のケースワークを行う群,すでに精神科治療を受けているためにケースワークを行わなかった群を比較した研究では,自殺再企図率は,両ケースワーク群間では差を認めなかったが,除外された患者群では有意に再企図率が高かったと報告された13).自殺企図後の患者で,外来を受診しない患者に対し,地域の看護師が家庭訪問して受診を促し,1年後に自殺再企図がないか再度訪問する研究では,有意に受診率が上がり,自殺再企図に対しても,統計学的有意に近い効果があったと報告されている30).自殺予防介入の効率性についてのレビュー11)では,最も効率的な介入として,自殺手段へのアクセス制限,自殺企図で入院した患者に退院後も接触を維持すること,緊急コールセンターを準備することの3つを挙げている.自殺企図で入院した患者に退院後も接触を維持することには,手紙・電話や訪問などによる介入研究が含まれているが,比較的小さな標本数の調査では,効果が得られていないという結果であった.

以上の研究を俯瞰すると,自殺企図で総合病院の救命救急センターなどがかかわった患者について精神医学的評価と退院後フォローアップを行う必要があり,またその有用性を確認する研究が必要であろう.しかしわが国では総合病院精神科は少なく,心身両面に対応する医療機関も少ない.このため,治療後も社会資源・地域ケアにつながらず,再企図に至る例も多いのではないかと考えられる.心身両面の医療対応が必要な場合に関して,平成23年精神科救急医療体制に関する検討会(厚生労働省)では,精神疾患患者の身体合併症に対する精神科救急体制のモデルとして,縦列型と並列型の2つの身体科精神科連携のモデルを示している20).このうち,並列型は,複合的な問題に専門的な身体科と精神科が並行して同時にかかわるモデルである.並列型の運営にはもともと数の少ない総合病院精神科が必要であり,また総合病院精神科の数は減少傾向にあることから,新たに普及・整備するには,費用と時間が必要であり,地域によっては実現が難しいと思われる.一方,縦列型は,最初に合併症を身体科が治療後,精神疾患に精神科がかかわるというように,優先度の高い問題から専門的な対応が順次行われるモデルである.縦列型は,身体症状・精神症状がともに重篤な場合や,精神科的治療と身体的治療を同時並行で行わなければならない場合には不利であるが,身体科救急病院と精神科病院など,既存施設間での連携を利用することから,システムを構築しやすく地域での実現可能性が高いと思われる.自殺未遂には身体的な診療が必須であるが,実態としておおむね身体的軽症が多いことを考えると,身体科を優先して後に精神科がかかわる縦列型連携は,汎化しやすいモデルと考えられる.

河西らは,自殺未遂者の再企図防止を目的とした多施設共同研究(ACTION-J)を行い,ケース・マネジメント介入によって救急医療施設に搬送され救命された自殺未遂者の自殺再企図を6ヵ月にわたって抑止することを示した18)19).この研究は自殺企図者に退院後フォローアップを含むケース・マネジメントを行うエビデンスを初めて示したものであるが,この介入モデルは,総合病院で,救命救急センターを拠点に救急医と精神科医の両者が同時にかかわる並列型モデルを前提に行われている.一方著者らが調べた範囲では,先行研究において縦列型連携による縦断的介入の試みは見いだせなかった.縦列型のモデルでも,自殺の再企図防止が可能かどうか,検討する必要があると思われる.

茨城県立こころの医療センター(以下,当院)では,平成22~26年度の5年間,茨城県立中央病院など近隣の総合病院に搬送された自殺企図患者を転院させ,社会資源を紹介してフォローアップするケース・マネジメントを行う,「縦列型連携により自殺企図者の再企図を防ぐいのちの支援事業」(以下,当該事業)を行った.この研究はACTION-Jの手法に倣って実施したが,自殺未遂の再発について,事業参加者ではある程度の効果が見込まれるものの,入院期間が短かったり治療上の理由で事業への参加の応否についての説明ができなかったり,事業への同意が得られなかったりする患者も少なくなかった.これらの患者に前向きでの介入・観察は行っていないが,当院外来で通常の治療を継続している患者もいることから,限られた範囲であるが,後ろ向きにその予後を調査することは可能である.

そこで,当該事業の効果と有用性を検証することを目的に,事業に組み入れられなかった患者についてカルテ調査を行い,再企図の有無について当該事業参加者と比較する,後ろ向き研究を行った.

I.方法

1.対象

対象は平成22年4月1日~26年3月31日の間に,自殺企図を理由に総合病院から紹介され,当院に入院した患者である.われわれは事業の一環として,ケース・マネージャー(CM)により毎日前日の入院患者を調査して自殺企図患者リストを作成しており,このリストをスクリーニングとして利用した.これらの患者に対して,主治医の了解を得て,CMから当該事業の説明を行い,同意を得て当該事業に参加した者を介入群とした.一方,CMが事例を把握したものの,当該事業への参加を拒否して同意が得られなかったり,入院中に接触できなかったりなど,介入ができなかった患者を非介入群とした.

2.介入方法

介入群には,退院後3ヵ月間から1年間の介入を実施した.介入内容は,同意取得後,心理教育を行い,介入期間中はCMより患者本人に定期的に連絡をとった.現在抱えている問題点について包括的に尋ねた上で,社会支援を紹介するケース・マネジメントを行った.地域保健師などの協力が得られた場合には,定期的な保健師の相談を組み入れた.ケース・マネジメントの詳細については,ACTION-Jの概要を参考に実施するとともに,ケース・マネジメント手法の質を担保するために,当院CMはPost ACTION-Jケース・マネジメント研修を受講した.

3.後ろ向き調査

対象患者に対して後方視的にカルテ調査を行った.調査期間は,患者の自殺企図を理由とした入院日から,平成28年3月31日までの期間とした.まず自殺企図患者リストにある患者のカルテを調査し,診療情報提供書の紹介元医療機関を抽出し,解析対象である総合病院からの紹介状を有する患者を特定した.さらに,入院前・退院後の精神科通院先,対象患者の属性(年齢,性別,主診断)を抽出した.属性は,介入群,非介入群の2群間で,スチューデントt検定,χ2検定を行って比較した.調査期間中に起きた,自傷行為,自殺未遂,自殺既遂,再入院のいずれかを自殺関連イベント(以下,イベント)とした.自殺未遂は,日本精神科救急学会の「精神科救急医療ガイドライン(3)自殺未遂者対応」の記載に基づいて定義した24).また,この定義による自殺未遂によらない,故意に自らを傷つける行為を自傷とした.退院後の自殺・自傷のイベントのうち,発生した最も早い日付を抽出し,退院日からイベント日までの週数を生存期間として,Kaplan-Meier法による生存期間分析を行った.解析には,解析ソフトとしてSPSS Statistics 19を使用した.後方視的に対象となった患者の同意について,オプトアウト方式とし,当院のホームページで研究について情報開示を行った.なお,本研究は茨城県立こころの医療センター倫理委員会の承認を受けて実施した.

II.結果

1.連携した総合病院

茨城県の救急医療体制は,救命救急センター6施設と地域救命センター1施設により3次救急が構成されている.2次救急は,水戸地域とその他の地域で異なり,水戸地域では14施設が2次救急体制を構成しており,それ以外の10地域では合計51施設からなる輪番制病院からなる2次救急体制を構築している.このほか,輪番制に参加していない救急告示病院が94施設あり,2次救急の一翼を担う.これらの体制で,茨城県全人口約290万人の救急医療を支えている.当院の属する水戸2次医療圏は人口53万人を有し26),水戸2次医療圏には,3次救急施設が2施設,2次救急施設が14施設立地している16).

研究対象患者の入院にあたって,連携した救急告示している総合病院は合計20施設あり,3次救急施設が6施設,2次救急施設が14施設であった.

2.対象者の属性の比較

平成22~26年度中に自殺未遂を理由に総合病院から紹介され入院となった患者は95名であった.このうち,61名には,同意を得て介入が可能であった.介入期間の平均は,27.7週であった.34名は介入同意が得られず,非介入群とした.介入群61名のうち,入院前に当院に通院していた患者は27名,他の精神科医療機関に通院していた患者は19名,通院先がなかった患者は15名であった.非介入群の34名のうち,入院前に当院に通院していた患者は10名,他の医療機関に通院していた患者は24名であった.退院後,介入群のうち56名は当院に通院,5名は他院に通院していた.非介入群は34名の全患者が当院に通院していた.

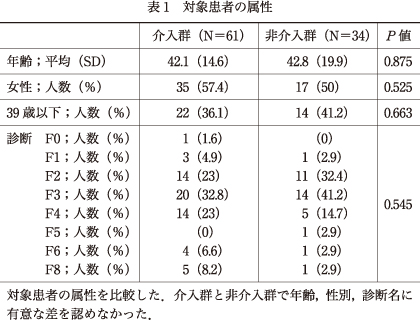

介入群と非介入群で属性を比較すると(表1),介入群の平均年齢は42.1±14.6歳であり,非介入群は42.8±19.9歳であった.t検定で両群の年齢に有意な差はなかった.年代別には,介入群では,若年成人(40歳未満)が22名(36.1%),成人(40歳以上)が39名(63.9%),非介入群では,若年成人が14名(41.2%),成人が20名(58.8%)であった.χ2検定で,両群で年代別に有意差はなかった.性別は,介入群では男性26名(42.6%),女性35名(57.4%),非介入群では男性17名(50%),女性17名(50%)であった.χ2検定で,両群で性別構成に差はなかった.診断名は,介入群では,F3が20名(32.8%)と最も多く,F2とF4がそれぞれ14名(23%)と続いた.非介入群では,F3が14名(41.2%)と最も多く,ついでF2が11名(32.4%),F4が5名(14.7%)と続いた.2群間で診断構成比に有意差はなかった.

3.退院から自殺関連イベントまでの期間を生存期間とした比較

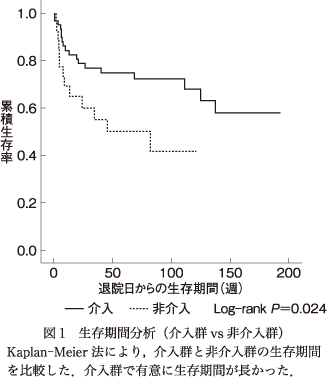

続いて,Kaplan-Meier法による生存期間分析を用いて,退院からイベントまでの期間の差を検定した.介入群のイベントまでの平均期間は,134.3(95%信頼区間112.5~156.0)週,非介入群では,64.4(43.0~85.8)週であった(図1).Log-rank検定による比較では,統計学的有意差を認めた(χ2=5.124,P=0.024).

次に,性別に分けた層別解析を行った(表2).男性では,介入群の退院からイベントまでの平均期間は,138.0(95%信頼区間105.7~170.2)週,非介入群の退院からイベントまでの平均期間は,64.4(95%信頼区間32.5~96.2)週であった.介入群でイベントを認めない比率は高く,Log-rank検定による比較では,統計学的有意差を認めた(χ2=3.970,P=0.046).女性では,介入群の退院からイベントまでの平均期間は,130.7(95%信頼区間101.2~160.3)週,非介入群の退院からイベントまでの平均期間は,61.0(95%信頼区間35.4~86.6)週であった.Log-rank検定による比較では,有意差は認めなかった(χ2=1.340,P=0.247).最後に,若年成人(40歳未満)と成人(40歳以上)の年代層別に分けて,解析を行った(表2).若年成人では,介入群の退院からイベントまでの平均期間は,120.9(95%信頼区間82.9~158.9)週,非介入群の退院からイベントまでの平均期間は,38.2(95%信頼区間8.8~67.7)週であった(表2).介入群でイベントを認めない比率が高く,Log-rank検定による比較で有意差を認めた(χ2=4.618,P=0.032).40歳以上では,介入群の退院からイベントまでの平均期間は,142.3(95%信頼区間116.3~168.2)週,非介入群の退院からイベントまでの平均期間は,80.2(95%信頼区間54.4~106.0)週であった.Log-rank検定による比較では,有意差は認めなかった(χ2=1.337,P=0.248).

III.考察

単科の精神科病院において,総合病院との縦列型連携により自殺未遂で入院した患者に対して介入し,再企図を防止するフォローアップ研究を行った.介入群と非介入群では,介入群のほうが再企図や再入院などのイベント発生率は低く,イベント発生までの期間に統計学的有意差を見いだした.

河西らは,日本における多施設共同研究(ACTION-J)において,自殺未遂者の再企図防止を目的として,救命救急センターに搬送され救命された自殺未遂者に対し,ケース・マネジメントによる介入を行うことで,自殺未遂者の自殺再企図を6ヵ月にわたって抑止することを示した18)19).本研究は,ACTION-Jをモデルとしてデザインされたが,実施施設,介入対象者,介入内容について以下の相違がある.まず,実施施設について,ACTION-Jは救急部と精神科が併設されている総合病院を研究実施施設としているのに対し,当該事業は総合病院と連携した単科精神科医療機関を実施主体とした取り組みである.介入対象患者については,厳密な無作為割り付けを行ったACTION-Jに対して,本研究は非介入群を後ろ向きに調査し比較対象とした点で,対象バイアスが大きいと思われる.ケース・マネジメントの手順はACTION-Jに準じた内容としたが,同研究では心理教育を計2回実施しているのに対して,本研究では同意取得後1回の実施とするなどより簡略化している.再企図について,ACTION-Jでは,厳密な再企図のみを生存分析の対象としているが,本研究では,自殺企図とされない自傷行為と,再入院もイベントとして分析の対象としている.レトロスペクティブな調査では,自傷行為と自殺企図の厳密な区別が難しいことから自傷行為が対象に組み入れられた.再入院は治療者側が恣意的に行う可能性がありバイアスとなりうるが,実際には再企図は行われていないもののリスクが高まった結果として再入院している可能性があることから分析対象に組み入れた.

以上のような相違はあるが,総合病院と精神科の連携によって,自殺未遂者のリスクを低減できる可能性が示された点で,本研究成果はACTION-Jの成果を広げる意義があると考える.なお年代別の層別解析において,より若年層での介入効果が得られた点は,ACTION-Jと類似である一方,性別の層別解析では,ACTION-Jでは女性で介入効果を認めたのに対し,本研究では男性で効果を認めた.自殺未遂の要因には,性別や年代などのほか,さまざまな背景因子が関与していると考えられる.性別によって介入効果に違いがあることについては,今後の検討を要する.より介入効果の高い対象者を識別し,頻回・長期に接触するなど資源を重点的に配分したり,介入効果の低い対象者に対して,特性に応じた支援を開発したりするといった,介入内容の洗練が必要であろう.

本研究における介入群と非介入群では,背景にある援助希求性に違いがある.すなわち,介入群は自ら事業参加を希望した「援助希求者」である一方,非介入群は事業参加を希望しない「援助非希求者」である.援助希求が高いものは,強い希死念慮が生じた場合にも援助を求めやすく,よりリスクの低い行動がとれる可能性があり,介入群において,イベントの発生を抑えやすかった要因に,援助希求性に関する選択バイアスが影響した可能性は否定できない.また,本研究に組み入れた非介入群の患者は,介入はできなかったものの,当院への通院は可能だった患者である.介入できず当院に通院していなかった患者は追跡できないため,今回の調査では対象としていない.既遂者に対する後ろ向き研究では,最終入院が1週間以内の短期であることが,退院後の自殺に関連しているという報告5)がある.入院期間が短いなどの理由のために,CMが接触できず,調査対象となっていない患者の中には,完遂したケース,他の理由で死去したケース,転居したケース,医療圏外で自殺企図を起こしそこで対応されているケースなども含まれると思われる.このようなケースについてはイベントの発生を過小評価している可能性がある.昨今,あらゆる介入研究について,説明と同意が不可欠である.そもそも医療につながらない,真に援助希求性が低い患者に対して強制的に転帰を調査することは,倫理的な問題が生じる可能性がある.また,介入頻度が疎かになるにつれて介入効果が減弱すると仮定すると,医療・行政といった公的なサポートは,期間が有限になりやすく,長期の維持が困難かもしれない.こうした限界をふまえて,リスクが高くサポートを必要とする患者自身が援助を求められるように,教育・指導・育成を行ったり,インフォーマルなサポートを強化したりするなど,患者の個人情報などに配慮しながら情報を得たり,支援できたりするような体制を地域の中で作ってゆくことも重要である.

自殺未遂者対策は,既遂を低減することが最終目標であるが,既遂者は男性が多く,未遂者では女性が多いなど両者のプロフィールには違いがあることから,介入による自殺未遂者対策が自殺既遂者の減少につながるかどうかについては,さらなる研究が必要であろう.ただし,自殺既遂は退院直後の期間でより危険性が高いことが知られており2)4)14)21),退院直後の自殺未遂を減少させることができれば,退院直後の自殺既遂の減少につながると考えられた.

最後に,縦列型連携に際して実施した取り組みを付記したい.縦列型連携の実施にあたって,当院では,地理的にも最も近い身体科2次救急病院である茨城県立中央病院と特に連携を深めてきた.具体的には,平成20年より当院から週3回・4名の精神科医が交代で県立中央病院へのリエゾン回診として赴き,また県立中央病院から,総合診療科,神経内科,循環器内科,消化器内科など医師計5名が週3~4回のコンサルタントとして当院へ来院してもらう体制を構築した.さらに,CMや精神保健福祉士(PSW)が,県立中央病院救急外来での朝の申し送りに出席して,自殺企図ケースなどの情報共有や転院・受診依頼の調整を行う体制の構築も合わせて行った.リエゾン回診や,申し送り参加などを実際に行ってきた中で,課題も見いだされている.例えば,申し送りで自殺企図者の情報がない,転院依頼にあたって緊急度が不明である,入院を身体科主治医が勧めていても本人・家族の同意が確認されていないなどの課題である.このような課題に対し,われわれは,身体科から当院への転院が必要と思われるケースについて身体科・精神科両方の医師,看護師,PSWなど,職員の役割を整理し,情報を共有できるクリニカル・パスを構築する事業に着手しており,縦列型連携を深める段階に発展させている.また,県立中央病院をはじめとした地域の総合病院,近隣の単科の精神科病院などの医師や看護師,近隣の救急隊員などに呼びかけて,「こころとからだの連携会議」と称したカンファレンスを実施している.このような連携は自殺対策を発端として開始したが,各病院の職員間で「顔の見える」関係を広げ連携を円滑に行うことができるようになり,また,自殺以外の身体合併症についても,相互に受診の相談などを行いやすくなったと感じている.縦列型連携による自殺予防に際しては,身体科と精神科が,自殺対策という観点にとどまらず,病院の枠を超えて普段から細やかな交流を続けていくことが重要と考える.

おわりに

本研究では,自殺予防において単科の精神科病院の果たす役割を示した.繰り返す自殺未遂への対応や連携に際しては,各科担当医師と精神科医師,総合病院と精神科病院などの間で,容易に齟齬が生じやすく,時に医療者間の対立を引き起こすこともある.身体科と精神科の連携によって,精神疾患を患う患者が,適切な医療を受けられるよう,不断の努力が必要である.すなわち,自殺未遂者に適切に対応しその再発の頻度を低く抑えることは,目の前の患者にとって利益となるだけでなく,社会的インフラとしての救急医療の摩耗を防ぐ意味でも,大きな利益となりうるだろう.

本研究・事業は,茨城県地域自殺対策緊急強化事業,地域自殺対策強化事業の予算で実施された.本報告の概要は,第111回日本精神神経学会学術総会において発表した.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 研究の遂行にあたり,御指導いただいた朝田隆筑波大学前教授に深く感謝申し上げる.

1) Allard, R., Marshall, M., Plante, M.C.: Intensive follow-up does not decrease the risk of repeat suicide attempts. Suicide Life Threat Behav, 22; 303-314, 1992![]()

2) Appleby, L., Shaw, J., Amos, T., et al.: Suicide within 12 months of contact with mental health services: national clinical survey. BMJ, 318; 1235-1239, 1999![]()

3) Beautrais, A.L., Gibb, S.J., Faulkner, A., et al.: Postcard intervention for repeat self-harm: randomised controlled trial. Br J Psychiatry, 197; 55-60, 2010![]()

4) Bennewith, O., Evans, J., Donovan, J., et al.: A contact-based intervention for people recently discharged from inpatient psychiatric care: a pilot study. Arch Suicide Res, 18; 131-143, 2014![]()

5) Bickley, H., Hunt, I.M., Windfuhr, K., et al.: Suicide within two weeks of discharge from psychiatric inpatient care: a case-control study. Psychiatr Serv, 64; 653-659, 2013![]()

6) Brown, G.K., Ten Have, T., Henriques, G.R., et al.: Cognitive therapy for the prevention of suicide attempts: a randomized controlled trial. JAMA, 294; 563-570, 2005![]()

7) Carter, G.L., Clover, K., Whyte, I.M., et al.: Postcards from the EDge: 24-month outcomes of a randomised controlled trial for hospital-treated self-poisoning. Br J Psychiatry, 191; 548-553, 2007![]()

8) Cedereke, M., Monti, K., Ojehagen, A.: Telephone contact with patients in the year after a suicide attempt: does it affect treatment attendance and outcome? A randomised controlled study. Eur Psychiatry, 17; 82-91, 2002![]()

9) Da Cruz, D., Pearson, A., Saini, P., et al.: Emergency department contact prior to suicide in mental health patients. Emerg Med J, 28; 467-471, 2011![]()

10) Dougall, N., Lambert, P., Maxwell, M., et al.: Deaths by suicide and their relationship with general and psychiatric hospital discharge: 30-year record linkage study. Br J Psychiatry, 204; 267-273, 2014![]()

11) du Roscoat, E., Beck, F.: Efficient interventions on suicide prevention: a literature review. Rev Epidemiol Sante Publique, 61; 363-374, 2013![]()

12) Fleischmann, A., Bertolote, J.M., Wasserman, D., et al.: Effectiveness of brief intervention and contact for suicide attempters: a randomized controlled trial in five countries. Bull World Health Organ, 86; 703-709, 2008![]()

13) Gibbons, J.S., Butler, J., Urwin, P., et al.: Evaluation of a social work service for self-poisoning patients. Br J Psychiatry, 133; 111-118, 1978![]()

14) Goldacre, M., Seagroatt, V., Hawton, K.: Suicide after discharge from psychiatric inpatient care. Lancet, 342; 283-286, 1993![]()

15) Hassanian-Moghaddam, H., Sarjami, S., Kolahi, A.A., et al.: Postcards in Persia: randomised controlled trial to reduce suicidal behaviours 12 months after hospital-treated self-poisoning. Br J Psychiatry, 198; 309-316, 2011![]()

16) 茨城県保健福祉部医療対策課: 医療整備: 茨城県救急医療体制図 (https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/div/system/emergency/) (参照2017-02-06)

17) Isometsa, E.T., Lonnqvist, J.K.: Suicide attempts preceding completed suicide. Br J Psychiatry, 173; 531-535, 1998![]()

18) 河西千秋: ACTION-Jの背景と意義・展望: 自殺企図の再発防止に対する複合的ケース・マネジメントの効果: 多施設共同による無作為化比較試験 (ACTION-J). 救急医学, 36; 847-850, 2012

19) Kawanishi, C., Aruga, T., Ishizuka, N., et al.: Assertive case management versus enhanced usual care for people with mental health problems who had attempted suicide and were admitted to hospital emergency departments in Japan (ACTION-J): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry, 1; 193-201, 2014![]()

20) 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部: 精神科救急医療体制に関する検討会 (http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai.html?tid=141316) (参照2017-02-06)

21) Luxton, D.D., Trofimovich, L., Clark, L.L.: Suicide risk among US Service members after psychiatric hospitalization, 2001-2011. Psychiatr Serv, 64; 626-629, 2013![]()

22) Nordentoft, M., Mortensen, P.B., Pedersen, C.B.: Absolute risk of suicide after first hospital contact in mental disorder. Arch Gen Psychiatry, 68; 1058-1064, 2011![]()

23) Olfson, M., Marcus, S.C., Bridge, J.A.: Focusing suicide prevention on periods of high risk. JAMA, 311; 1107-1108, 2014![]()

24) 大塚耕太郎, 河西千秋, 杉山直也: 精神科救急医療ガイドライン (3) 自殺未遂者対応. 日本精神科救急学会, 2009

25) Roberts, R.E., Roberts, C.R., Chen, Y.R.: Suicidal thinking among adolescents with a history of attempted suicide. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 37; 1294-1300, 1998![]()

26) 総務省: 【総計】市区町村別人口, 人口動態及び世帯数 (https://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_toGL08020103&listID=000001135862&requestSender=estat) (参照2017-02-06)

27) Suominen, K., Isometsa, E., Suokas, J., et al.: Completed suicide after a suicide attempt: a 37-year follow-up study. Am J Psychiatry, 161; 562-563, 2004![]()

28) Vaiva, G., Ducrocq, F., Meyer, P., et al.: Effect of telephone contact on further suicide attempts in patients discharged from an emergency department: randomised controlled study. BMJ, 332; 1241-1245, 2006![]()

29) vanderSande, R., vanRooijen, L., Buskens, E., et al.: Intensive in-patient and community intervention versus routine care after attempted suicide. A randomised controlled intervention study. Br J Psychiatry, 171; 35-41, 1997![]()

30) VanHeeringen, C., Jannes, S., Buylaert, W., et al.: The management of non-compliance with referral to out-patient after-care among attempted suicide patients: a controlled intervention study. Psychol Med, 25; 963-970, 1995![]()