【背景】燃え尽き症候群は,仕事上のストレスに曝された結果生じる心理的反応である.医師で発生率が高いとされるが,とりわけ,臨床経験が少ない研修医はリスクが高い.今回,精神科研修医の燃え尽き症候群に関する国際調査(BoSS)の日本データを解析し報告する.【方法】BoSSは欧州精神科研修医連合(EFPT)により企画され,欧州を中心に22の国・地域が参加した.各国の研究責任者が協力者を募り,その所属先に勤務する精神科研修医の同意を得た上で,メールアドレスのリストを作成し調査対象とした.データ収集は全てオンライン上で,匿名で行った.【結果】7,525名のうち1,980名が回答を完了し(回答率26.0%),日本からは95名(同41.5%)分のデータが得られた.平均31.8±4.8歳で,臨床経験は3.6±2.5年,男性が67.4%であった.勤務時間は72.3±27.1時間/週と参加国中最長で,指導医に相談する機会は2.9±4.4時間のみであった.Maslach Burnout Inventory(MBI)を用いて評価した結果,重度の燃え尽き症候群と定義した,疲弊感2.20以上,かつ,シニシズム2.00以上の者は42.0%であった.燃え尽き症候群の有無で比較したところ,ある群(n=41)では,うつ傾向を評価するPHQ-9スコアの高さと,指導医への相談時間の短さで有意差を認めた.【考察】全体データの解析では,若年者,長時間の勤務,指導医との相談機会の不足,一定勤務時間ごとの休憩の欠如などで,燃え尽き症候群との関連性が認められた.日本のデータでも,同様の傾向を認めた.研修医の燃え尽きは,研修からの脱落や医療事故の原因になる重要な問題である.研修医は燃え尽きリスクが高いことを認識し,指導医から声をかける機会を増やすことが予防につながる可能性が考えられた.

2)札幌医科大学医学部神経精神医学講座

3)九州大学大学院医学研究院精神病態医学

4)九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点

5)横浜市立大学附属病院児童精神科

6)特定医療法人社団宗仁会博多筑紫口こころクリニック

7)京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学

8)医療法人すずらん会たろうクリニック

9)北海道大学大学院医学研究科精神医学分野

10)東北大学病院精神科

11)こころの医療たいようの丘ホスピタル

12)慶應義塾大学医学部精神・神経科

13)岩手医科大学神経精神科学講座

14)東京都立松沢病院

15)関西医科大学精神神経科

16)京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康増進・行動学分野

17)医療法人渓仁会手稲渓仁会病院精神保健科

18)Unit for Social and Community Psychiatry, WHO Collaborating Centre for Mental Health Service Development, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London

19)Norfolk and Suffolk NHS Foundation Trust, Norwich, UK University of East Anglia

受理日:2016年10月12日

はじめに

現在,わが国では,職場におけるメンタルヘルス対策,および,過重労働対策への関心が高まっている25).労働安全衛生法の一部改正により,2015年12月1日より,従業員50人以上の事業所において,ストレスチェックと面談指導の実施が義務づけられた.このストレスチェック制度は,職場ごとのストレスの状況を事業者が把握し,職場環境の改善を図る仕組みを検討することを目的としており,つまりは,メンタルヘルス不調を未然に防止し,職場環境の改善を図ることが目標とされている.この制度において,一般労働者のメンタルサポートを行う専門職として精神科医が果たす役割は極めて大きいが,その一方で,この制度の導入を契機に,労働者としての精神科医のメンタルヘルスや職場環境についても検討される必要があると考える.

近年,欧米を中心に,研修医が感じるさまざまなストレスが,研修からの脱落や診察上のミス,あるいは医療事故の原因となることが報告され,さまざまな対策が講じられている2)6)15).わが国でも,研修医の労働条件や過重労働への関心が高まっているが,精神科研修医のストレスを検討した研究は極めて少ない5).

わが国においては,2018年度から新専門医制度が開始される予定だが,精神科専門医制度における研修基幹施設は,メンタルヘルスを含めた専攻医の健康管理を行い,メンタルヘルス不調を未然に防止するための研修環境の整備が求められる.そのためには,現行の研修制度において,精神科研修医がどのようなストレスを感じ,いかなる要因が研修継続の妨げとなっているのかを理解する必要がある.

今回,世界22の国・地域の多国共同研究として行われた,精神科研修医の燃え尽き症候群に関する調査11)の国内データを解析することで,研修上のストレスや燃え尽き症候群に関して検討を行ったので報告する.

I.方法

1.本研究企画の背景

本研究は,Nikolina Jovanovic(英国/クロアチア)とJulian Beezhold(英国)が総責任者を務め,欧州18ヵ国,南アフリカ,ロシア,香港,そして,日本の合計22の国・地域の精神科研修医を対象として行った精神科研修医の燃え尽き症候群に関する国際共同研究(International Psychiatry Resident/Trainee Burnout Syndrome Study:BoSS International)11)の日本国内調査(BoSS Japan)である.

BoSS Internationalは,欧州精神科研修医連合(European Federation of Psychiatric Trainees:EFPT)30),および,欧州精神医学会(European Psychiatric Association:EPA)の若手精神科医協議会22)23)のメンバーが中心となり,医学生に精神医学の魅力を伝えられるような,よりよい研修プログラムを構築することを目的に,精神科卒後研修における労働環境などの現状調査,研修医のメンタルヘルスに関する調査,研修環境改善に必要な対策の検討などを行うため,2007年に始動した.

一方,世界精神医学会(World Psychiatric Association:WPA)は,各国の若手精神科医の交流促進や,研修機会が限られる途上国の若手精神科医の教育などを目的に,1999年の第11回ハンブルグ総会から若手精神科医,精神科研修医を対象に,WPAフェロープログラムを開始した.第12回総会は,2002年8月に横浜で開催されたが,横浜総会でのWPAフェロープログラムには,世界各国から128名が参加した.そこで,世界若手精神科医・精神科研修医連合(World Association of Young Psychiatrists and Trainees:WAYPT)が設立され,世界レベルでのネットワークが構築された.WAYPTを通じて欧州以外の国の若手精神科医,精神科研修医へも,BoSS Internationalへの協力が呼びかけられ,日本若手精神科医の会(JYPO)37)40)のメンバーを中心に日本国内調査(BoSS Japan)研究班を立ち上げ,データの収集を行った.

なお,本研究の中間報告は,第106回日本精神神経学会学術集会・広島総会(2010年)において,一般口演として発表した36).

2.対象

BoSS Internationalの対象は,精神科研修医(Psychiatry Residents/Trainees)であるが,日本にはレジデント研修プログラムが存在しないため,研究総責任者とBoSS Japan研究班で話し合いを行い,わが国での調査においては,「日本精神神経学会専門医資格を取得前で,かつ,精神科臨床経験10年目以内の者」と定義した.

JYPO会員を中心としたBoSS Japan研究班の分担研究者が,本研究の対象者の定義を満たすことを確認した後に,対象者に同意を得た上で,施設毎にメールアドレスのリストを作成した.それらを国内総責任者である筆頭著者が一括して,日本からの調査協力者リストとして,英国の総責任者に提出した.つまり,対象者の定義を満たすことは分担責任者が慎重に確認したが,個人情報保護のために,名前や年齢などの個人情報の提出は行わなかった.

地域性を考慮しながら,できるだけ,広く日本各地から研究協力者を募り,合計235名のメールアドレスをBoSS Japan調査対象者として登録した.

3.対象者の代表率と回答率

BoSS International参加22ヵ国のうち,15ヵ国では,同国の全精神科研修医に調査協力依頼の電子メールを送信した.また,日本を含む6ヵ国では,複数の精神科医療機関で勤務する全対象者に協力を依頼した.ハンガリーのみ,同国最大の精神科医療機関の全精神科研修医を対象とした.

日本における,調査施行時の全精神科研修医数の実数把握は困難であったため,2010年の医師国家試験合格者数(7,538名)33),および,2010年の医師・歯科医師・薬剤師調査13)における精神科医の比率(5.1%)をもとに,それを5倍する(専門医取得に要する年数を平均5年と仮定する)ことで1,922名と推定した11).

BoSS Japan調査対象として235名のメールアドレスを登録したが,2度目の調査協力依頼を送信した際に6名のメールアドレスは無効であった.アンケートへの回答を完了した者は95名であったことから,回答率は41.5%とした.

4.データ収集および管理方法

英語で作成された質問紙を日本語に訳し,インターネット上での回答を依頼した.データ収集には,安全性,機密性が保障され,個人情報の保護に十分な配慮がなされた米国・Surveymonkey社のネットアンケートシステムを用いた.同社のシステムは,あらゆる言語のアンケート作成が可能であり,英国の総責任者から,電子メールでネットアンケートページへのリンクを送信し,対象となる各個人をメールアドレスで認証した.全てのデータ収集は,このネットシステムを利用して行ったが,データは直ちに暗号化され,米国・サンフランシスコのSurveymonkey社のデータベースに保存された.個人情報は厳重に保護され,総責任者のみがデータへのアクセス権を有した.

5.質問内容

本調査で用いた質問紙の内容は,以下の構成であった.

まず,①調査主旨の説明を行った後,②回答者データ(年齢,性別,婚姻関係など),③教育・研修歴(精神科経験年数,進路決定時期など),④労働環境(労働契約上の勤務時間,実際の勤務時間,当直回数,最長連続勤務時間,アルバイト勤務時間など)について尋ねた.その後,自記式質問紙である,Maslach燃え尽き測定尺度(Maslach Burnout Inventory-General Survey:MBI-GS)19),仕事に関する各領域についての調査(Areas of Worklife Survey:AWS)17)20)21),Patient Health Questionnaire-9(PHQ-9)14)35),希死念慮と行動に関する質問(Suicide ideation and behavior questionnaire:SIBQ)1),主要5因子検査-10項目(Big Five Inventory:BFI-10)28)29)への回答を求めた.全ての質問紙に関し,BoSS International総責任者が,版権を所有する者から許諾を得た上で使用した.

なお,MBIの版権は米国・Mind Garden社が所有しており,MBI-GS日本語版の質問項目を本稿に掲載することは不可能であった.

全ての質問への回答を終えるのには,おおむね40~60分を要した.なお,アンケートへの回答は,個別に割り振られた指定のリンクにアクセスすることで,一時中断後にも,前回に続けて再開可能とした.

6.結果の統計解析について

全1,980名の回答者から得られた詳細なデータを統計学的に解析し,燃え尽き症候群の予測因子についての検討を行った.MBI-GS得点の予測因子は線形混合モデルを用いて解析し,重度の燃え尽き症候群の発症予測因子の検討には,一般化線形混合モデルを用いた.全体のデータを解析した結果,有意差が認められた項目については,回答率が50%を超えた5ヵ国のみ(ボスニア・ヘルツェゴビナ,クロアチア,エストニア,イタリア,スロベニア)を対象とした感度分析を行い,その再現性を確認した.

統計解析は,スロベニアの統計学者Anja Podlesekが担当し,IBM SPSS Statistics 22を使用した.有意水準は5%とした.

7.倫理的配慮

本研究は,札幌医科大学倫理委員会の承認を得て行った.

前述のように,個人情報の保護には細心の配慮を行った.つまり,匿名での回答とし,データは直ちに暗号化され,セキュリティレベルの高いデータベースに管理され,総責任者2名のみがデータへのアクセス権を有した.

調査への協力は任意とし,分担研究者がメールアドレス登録の際に口頭で同意を得た後,インターネット上のアンケートの主旨説明画面で再度同意を確認し,回答の入力をもって同意とみなした.

なお,対象者には,調査協力費などの謝礼は支払っていない.

II.結果

1.BoSS International全体の結果

日本データの報告に先立ち,BoSS Internationalの結果11)の一部を以下に概説する.

1)回答率

22の国・地域7,525名のうち,1,980名が全ての質問への回答を完了した.全体の回答率は26.0%で,17.8%(ギリシャ)から65.6%(イタリア)まで,大きなばらつきが認められた.日本の回答率は,前述のように41.5%であった.

2)主要国の結果のまとめ

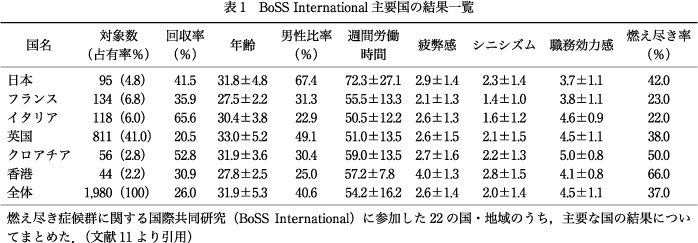

BoSS International全体の結果のうち,主要な項目について,G7加盟国であるフランス,イタリア4),英国,すでに詳細が先行論文として公表されているクロアチア10),日本以外唯一のアジアからの参加であった香港,そして日本のデータを表1にまとめた.日本では,男性比率が高く,週間労働時間が長い,MBI-GSにおいて職務効力感が低いなどの特徴があった.

3)燃え尽き症候群について

燃え尽き症候群とは,仕事上のストレスに長期間にわたり曝された結果,労働者に起こる,持続的で否定的な心理的反応とされ,3つの下位概念から定義される.その3つの概念とは,①仕事に関連した心身の疲弊感,②仕事に対する熱意や興味関心を失い心理的距離をおく態度,③仕事に対する自信ややりがいの喪失である.これらの心理的反応は一連の経過で生じるとされ,まず,さまざまな仕事上のストレスから心理的,および,身体的な疲弊感が生じ,次に,仕事のことはどうでもよくなってしまう態度とされるシニシズム,あるいは,職務における自己効力感の低下が引き起こされ,最終的に,燃え尽き症候群に至る.燃え尽き症候群は,うつ病と関係が深く類似性はあるものの,仕事上のストレスに関連した多次元の現象としてとらえられており,うつ病とは異なる概念であることが検証されている12).

Maslach Burnout Inventory-General Survey(MBI-GS)は,燃え尽き症候群を構成している3つの下位概念,つまり,疲弊感,シニシズム,そして,職務効力感の低下について,それらの程度を測定するための自記式質問紙である19).北岡らにより作成されたMBI日本語版12)は,基本的に質問紙記入時点での心理状態を評価するものであるが,回答に際しての説明文には,「この1年間(勤務年数が1年に満たない方は,仕事に就いてから今まで)を目安として」との記述があり,また,頻度についての回答欄には「年に2~3回」との選択肢もあることから,一定期間の状態を総合的に自己評価した上で回答してもらうことになる.

本研究では,MBI-GSにおいて疲弊感(Exhaustion)2.20以上,かつ,シニシズム(Cynicism)2.00以上の者を重度の燃え尽き症候群と定義した.この定義を満たした者は,全体で726名(36.7%)であった.MBIの各項目の詳細については後述する.

燃え尽き症候群の発症リスクは,若年者ほど高く(P<0.001),子どもがいない者(P=0.010),精神科が第一選択ではない者(P=0.043)で,統計学的に有意に高かった.

社会・人口統計学的背景,臨床経験年数,国による差異を考慮した後に統計解析を行ったところ,重度の燃え尽き症候群との有意な相関が認められたのは,長時間の勤務(P<0.001),指導医との相談機会の不足(P<0.001),一定勤務時間ごとの休憩の欠如(P=0.001)であった.これらの結果は,回答率が50%を超えた5ヵ国のみを対象とした感度分析で,再現性が確認された.

2.BoSS Japanの結果

1)回答者の人口統計学的背景

日本調査において回答を完了した95名の平均年齢は31.8±4.8歳で,BoSS International全回答者1,980名の平均31.9±5.3歳とほぼ同等であった.男女比に関して,参加22ヵ国のうち,男性の比率が女性よりも高かったのはわずかに3ヵ国で,日本の67.4%が最も高かった.

精神科臨床経験は,平均3.6±2.5年で(BoSS International全体では平均2.8±1.9年),精神科研修開始時の年齢は,平均28.7±4.4歳であった.

独身は45.1%,既婚者は46.1%で,子どもがいないのは全体の73.5%であった.

精神科での研修を決断した時期は,医学部入学前が24.2%,医学部在学中が36.4%,そして,医学部卒業後,つまり,初期臨床研修中が39.4%であった.回答者のうち12.7%が博士号を取得していた.

2)勤務時間に関して

労働契約上の1週間あたりの勤務時間は38.2±13.7時間であったが,実際の勤務時間は72.3±27.1時間/週であった.22ヵ国のうち,1週間あたりの労働時間が70時間を超えたのは日本のみで,全体の平均54.2±16.2時間をはるかに上回った.一方,ベラルーシの38.9±23.6時間が最も短かった.なお,ここでは,「実際の平均合計労働時間(通常勤務,当直を含む)(週単位)」と「自宅で仕事のために費やす平均時間(週単位)」の合計を実際の勤務時間とした.

土日の1ヵ月あたりの平均勤務日数は2.8±2.0日,当直は4.8±3.8回/月であった.最長連続勤務時間は平均41.7±20.3時間であり,2連泊の当直が示唆された.

「7日間毎に,少なくとも24時間の休みはあるか?」との問いに,「はい」と答えた者は72.5%であったが,「24時間毎に,少なくとも13時間の休息はあるか?」との質問では,「はい」の回答は36.3%にとどまった.

3)研修環境について

通常の臨床業務に関して指導医に相談したり指導を受けたりする時間は1週間あたり何時間かを尋ねたところ,平均2.9±4.4時間/週であった.同様に,精神療法に関しては,平均1.6±2.6時間/週,教育や専門医研修に関して話をする機会は,平均1.7±2.5時間/週であった.

「当直の際に,自分よりも経験豊富な医師に相談することは可能であるか?」との質問では,「常に」と答えたのが14.7%,「普通は」が53.9%,「ほとんどない」が20.6%,そして,「決してない」が3.9%であった.

4)雇用条件について

「給与(月給)についてどう思うか?」との質問では,「妥当な額である」が44.2%,「高すぎる」が8.4%,「低すぎる」が35.8%,「あまりに少ない」が11.6%との回答であった.

全体の66.3%がアルバイトを行っており,他院での当直が49.0%と最も多く,次いで他施設での外来診療が43.1%であった.

5)Maslach Burnout Inventory-General Survey(MBI-GS)の結果について

燃え尽き測定尺度として広く使用されているMaslach Burnout Inventory(MBI)のうち,全ての労働者に対して施行可能なMBI-General Survey(MBI-GS)19)を用いて,精神科研修医の燃え尽きに関して評価した.結果を表1に示す.

MBI-GSは,MBI第2版で紹介された対人職種を対象としたMBI-HSS,および,教育関係者を対象としたMBI-ESに加えて開発された,職業人全般を対象としたスケールである.MBI-HSSとMBI-ESは,情緒的疲弊感(Emotional Exhaustion),非人間化(Depersonalization),個人的達成感(Personal Accomplishment)の低下という3つの下位概念から構成されていたが,MBI-GSは,疲弊感(Exhaustion),シニシズム(Cynicism),および,職務効力感(Professional Efficacy)の低下という,やや拡大した下位概念から構成される12).前述のように,疲弊感は,仕事に関連した心身の疲弊を意味し,シニシズムは,仕事に対する熱意や興味関心を失い,仕事のことはどうでもよくなり心理的な距離をとってしまう態度,そして,職務効力感の低下は,仕事に対する自信ややりがいを失った状態のことを表す.

国内調査において,疲弊感は2.98±1.4,シニシズムは2.27±1.4,そして,職務効力感は3.71±1.1との結果であった.MBI-GSのこれら3つの下位尺度において,重度の燃え尽きとされるカットオフは,疲弊感2.20以上,かつ,シニシズム2.00以上,あるいは,職務効力感3.66以下とされている16)19).つまり,わが国の精神科研修医では,全体の平均が,疲弊感,および,シニシズムにおいて,カットオフを上回っていた.

本研究で重度の燃え尽き症候群と定義した,疲弊感2.20以上,かつ,シニシズム2.00以上の者は,日本国内調査では42.0%であった.この結果は,BoSS International全体の37%よりも高い割合であった.

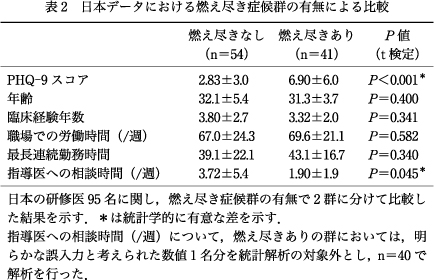

燃え尽き症候群の有無で群間比較を行った結果を表2に示した.燃え尽き症候群を認めた群では,1週間あたりの指導医への相談時間が1.90±1.9時間で,ない群の3.72±5.4時間よりも有意に短かった.また,燃え尽き症候群ありの群では,PHQ-9のスコアが平均6.90±6.0と,軽度うつ病に相当する結果であった.なお,表1に示したBoSS Internationalの全体データの報告では,「実際の平均合計労働時間(通常勤務,当直を含む)(週単位)」と「自宅で仕事のために費やす平均時間(週単位)」の合計時間を1週間あたりの労働時間としているが,表2においては,前者への回答のみを表記している.

日本のデータにおいて,燃え尽き症候群の評価に用いたMBIの各スコアに関し,有意差を認めたものは,PHQ-9の得点とMBIの3項目(疲弊感P<0.001,シニシズムP<0.001,職務効力感の低下P=0.001),および,女性とシニシズムの低さ(P=0.029)であった.

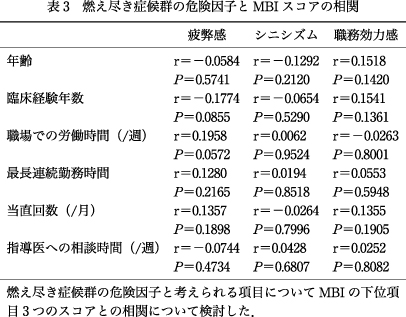

全体データの解析で有意な相関が認められた,若年者,長時間勤務,指導医との相談機会の不足について,日本データのみの解析では,有意な相関は認められなかった(表3).しかし,疲弊感については,臨床経験年数,職場での労働時間(週)と相関傾向を示した.

6)Patient Health Questionnaire(PHQ)の結果について

プライマリケア領域において,うつ病のスクリーニングを目的に作成されたPatient Health Questionnaire(PHQ)の短縮版であるPHQ-914)35)への回答を依頼した.PHQ-9は,うつ症状の評価に関する9つの質問で構成されており,それぞれ過去2週間の症状について,「全くない」「数日」「半分以上」「ほとんど毎日」の4段階での回答を求め,合計点でうつ症状の重症度を判断する.

今回の国内調査では,14.3%に軽度の,5.5%に重度のうつ症状が認められた.

III.考察

燃え尽き症候群は,仕事上のストレスに長期にわたり曝された結果生じる,持続的で否定的な心理的反応である.懸命に働いていた人々が,徐々に疲弊し,仕事への熱意を示さなくなり,自信を失っていく姿を,熱く燃えていたろうそくの灯が徐々に燃え尽きていく姿にたとえたものである20).燃え尽き症候群における心理的反応のプロセスは,まず,仕事上のストレスから疲弊感が生じ,その結果,仕事への熱意や興味を失った状態であるシニシズムや職務効力感の低下が引き起こされ,最終的に燃え尽きに至るとされている.

燃え尽き症候群は,あらゆる職種に発生しうるが,慢性的な人材不足にある医療現場において,多岐にわたる業務を任され,当直をはじめとした長時間の不規則労働が一般的な医師には,その発生率が高いことが報告されている3)31)34).とりわけ,未熟な臨床経験にもかかわらず,人命を預かるという重責を負わなければならない立場にあり,多忙なために慢性的な睡眠不足に陥りがちで,より長時間勤務の機会が多い研修医は,燃え尽き症候群のリスクが高いといえる27)38).研修医における燃え尽き症候群は,研修中断やプログラムからの脱落,診察上のミス,あるいは医療事故の原因になることが報告されており重要な問題である2)6)15).

MBIを用いた今回の調査で,日本を含む全22の国・地域の1,980名の回答者のうち726名(36.7%)が燃え尽き症候群の定義を満たした.また,日本調査において回答を完了した95名に関する検討では42.0%が燃え尽き症候群に該当した.米国の8つの診療科の研修医を対象とした調査において,精神科研修医の燃え尽き症候群の割合は40%と報告されている18).また,精神科医488名を含む,医師7,288名を対象とした燃え尽き症候群とワーク・ライフバランスに関する調査においても,精神科医の燃え尽き症候群の割合は40%であった32).さらには,医師のライフスタイルに関する最新の調査においても,精神科医の燃え尽き症候群の割合は40%と報告されている26).つまり,燃え尽き症候群は,精神科医のおよそ4割が経験する,決して看過できない問題であるといえる.

本研究は,精神科研修医のみを対象とした調査であるが,わが国の研修医を対象とした燃え尽き症候群に関する先行研究の結果との比較を行う.初期研修1年目の医師91名(男性50名,女性41名,平均年齢25.3±2.3歳)を対象に,研修開始2ヵ月後の時点で自記式アンケートを行った井奈波らの調査では30.8%(男性13名,女性15名)が,燃え尽き群とされた8).単一施設の研修医41名(男性21名,女性20名),および,歯科研修医7名(男性6名,女性1名)を対象に,MBI-GSを用いて経時的(研修開始時,4ヵ月後,7ヵ月後,10ヵ月後)に燃え尽き症候群を評価した三好らの調査では24),燃え尽き症候群の累積発生率は,10ヵ月の時点で47.9%にものぼった.一方,初期研修医を除いた病院勤務医336名を対象に,MBI日本語版などを用いて職業満足度や燃え尽き症候群について検討を行ったTokudaらの調査では,236名から回答が得られ(回答率70%),そのうち19%が燃え尽き症候群にあった39).最近の学会発表でも,指導医およそ1,000名を対象とした調査において17.2%が燃え尽き症候群であったと報告されている9).つまり,指導的立場にある医師でも2割ほどは燃え尽き症候群にあると考えられる.

わが国において,医師の燃え尽き症候群について調査した研究は少ないが,限られたデータを検討しても,海外での報告同様18)38),医師経験年数が少ない者ほど燃え尽き症候群のハイリスクであると推察される.したがって,初期研修医,および,診療科によらず研修開始早期の医師のメンタルケアは重要性である.

本研究の結果,日本の精神科研修医の1週間の平均勤務時間は72.3±27.1時間で,22の国・地域のうち最長であった.70時間を超えたのは日本のみで,全体の平均54.2±16.2時間を大きく上回った.Nakanoらによる,わが国の全80大学病院に勤務する精神科医を対象とした調査(n=704)で,1週間の平均労働時間が50時間以上と回答した者は73.1%にものぼり,本研究同様,長時間労働の実態が報告されており,労働環境と燃え尽き症候群との関連が推察されている41).過重労働とメンタルヘルスの問題は,精神科に限らず,病院勤務医に共通した問題であり42),今後,一定の労働時間ごとの休憩時間の確保など,医師の労働環境の整備が行われることが望まれる.

全体のデータ解析では,1週間の平均勤務時間と燃え尽き症候群との間に相関を認めたが,日本のデータでは,統計学的に有意な相関は認めなかった.MBIの3つの下位項目のうち,職務効力感に関しては,他国の研修医に比べて相対的に高かったことから,日本の研修医は,多忙で過酷な労働環境ながらも,やりがいを感じながら仕事ができていることが推察された.また,指導医に比べて臨床経験の少ない研修医は,研鑽を積むために,自ら職場に残り勉強している可能性も推察された.

日本のデータにおいて,MBIスコアとの相関を認めたのは,唯一,PHQ-9スコアであった.燃え尽き症候群は,うつと同様の現象なのではないかとの議論があるが,北岡らは,わが国の3,625名を対象に行った調査で,うつ病自己評価尺度であるCenter for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)を用いて,MBIとの関係について検討を行い,それぞれが評価するものは異なることを示し,燃え尽き症候群は,うつと類似性はあるものの,異なる多次元の現象をとらえていると報告している12).日本のデータに関し,燃え尽き症候群の有無で2群間の比較検討を行ったところ,燃え尽き症候群のある群では,平均PHQ-9スコアは6.90で軽度うつ病に相当する結果であった.日本の研修医の5.5%に重度のうつ症状が認められたことからも,研修医のメンタルケアの重要性が示唆された.

BoSS International全体のデータ解析で,燃え尽き症候群の発症リスクは,若年者(P<0.001),子どもがいない者(P=0.010),精神科が第一選択ではない者(P=0.043)で,統計学的に有意に高かった.これら3点について考察する.

日本のデータでは,燃え尽き症候群の有無で比較したところ,ある群の方が平均年齢は低かったが,統計学的に有意な差は認めなかった.しかし,先行研究において,同じ研修医でも,2年目よりも1年目研修医の方が燃え尽き症候群の割合が高いことが報告されており18),研修開始初年度の者は,燃え尽き症候群のハイリスク群であることに留意すべきであると思われる.子どもの有無と燃え尽き症候群との関連については,国や文化背景が異なる多国共同調査であること,BoSS International全体の回答者の59.4%が女性であったことなど,多くの要因が関係しているように思われる.日本のデータに関し,子どもの有無による2群間比較(t検定)を行ったが,MBIの3つの下位概念である,疲弊感,シニシズム,職務効力感のいずれにおいても有意差は認められなかった.わが国の女性医師を対象とした調査において,当直業務が,ワーク・ライフバランスを考える上で,大きな心理的負担であることが報告されているが7),育児に伴う当直業務の軽減や,家庭生活における充実感が,燃え尽き症候群の発生低下に寄与している可能性も考えられる.精神科が第一選択ではない者での燃え尽き症候群については,日本は他国のようなレジデント研修制度が存在しないため,マッチングの結果,希望の診療科の研修を開始できないということは極めて稀であるため,検討は困難であった.

BoSS Internationalにおいて新たに示された,精神科研修医の燃え尽き症候群に関連する要因は,指導医との相談機会の不足であった.わが国のデータに関しても,燃え尽き症候群を認めた群では,平均1.90±1.9時間/週と,ない群の3.72±5.4時間/週に比べて有意に指導医との相談時間が少なかった.医療現場は慢性的な人手不足であり,診療などの業務に多忙な指導医側も,研修医を指導するために十分な時間を割くことが難しいものと考えられる.また,わが国では,精神神経学会専門医制度が開始されるまでは,研修カリキュラムは施設により多様性を示し,徒弟制度型の研修スタイルが中心で,習うより慣れろという意識から,研修医に自主的な勉強を促してしまう傾向があった可能性も考えられる.イタリアで精神保健に関する仕事に従事する者を対象とした調査で,主観的な評価において,組織の凝集性に乏しく,不公平感を抱きやすい職場環境では燃え尽き症候群が生じやすいと報告されている16).また,米国の研修医を対象とした調査では,燃え尽き症候群の基準を満たした者のうち65%は,指導医への何らかの不満を抱いていたことが報告されている18).研修医と指導医の良好な人間関係は,燃え尽き症候群の予防において重要であるが,BoSS Internationl参加国の調査担当者とのメールディスカッションの中で,稀に週末に上司の家でホームパーティーが開かれることはあっても,仕事を終えた後に,職場の上司と飲食に出かけることは,比較的日本に特有な行為である印象を受けた.そのような,気軽な上司との意見交換の機会が,日本の研修医のメンタルケアに重要な役割を果たしているのかもしれない.

本研究の限界について述べる.わが国にはレジデント研修プログラムが存在しないため,調査対象を「日本精神神経学会専門医資格取得前で,かつ,精神科臨床経験10年目以内の者」と定義した.したがって,他国との比較に際して,若干の立場の違いなどが結果に影響を与えている可能性が考えられる.BoSS International参加22ヵ国のうち,15ヵ国では同国の全精神科研修医に調査協力依頼の電子メールを送信した.しかし,わが国では,全精神科研修医に調査への協力を呼びかけることは困難であったため調査対象は235名にとどまった.つまり,サンプルサイズが小さく,選択バイアスが存在している.また,回答率は41.5%であり,今回の結果をもって精神科研修医の実態を反映したものであるとの結論を導くことは不可能である.今回の結果から,指導医との相談時間の不足が燃え尽き症候群の発生に関係している可能性が示唆された.しかし,本研究では,調査協力者の勤務する施設の指導医数は質問しておらず,研修環境に関する十分な情報は得られなかった.

燃え尽き症候群は,研修医のプログラムからの脱落に加え,医療の質の低下や医療事故とも関係する重要な問題である.今回の大規模な調査の結果から,燃え尽き症候群の原因となりうる要因が示された.長時間労働の軽減に関して,各研修医の業務負担を軽減することや常勤医師を増員することなどは現実的には難しいと思われる.米国での調査で,医師が最もストレスを感じる業務は,書類作成や事務作業など医師以外の者でも代行可能な業務であることが報告されている26).精神科では他科以上に書類作成の機会が多いことから,メディカルクラークによるサポートなどが,業務負担の軽減につながる可能性もある.また,BoSS Internationalを主導した欧州精神科研修医連合(EFPT)をはじめ,主要な国々の精神科学術団体には,研修医委員会が設置されている.所属機関の上級指導医や同僚と話をする時間を多くもつことはもちろんであるが,同じ立場にある他施設の仲間との情報交換の機会をもつことは重要であり,今後,日本精神神経学会にも,専攻医(研修医)委員会が設立されることが望まれる.

おわりに

本研究の結果から,精神科研修医における燃え尽き症候群の割合は,非常に高いことがわかった.しかし,今回の調査に協力いただけたのは,あくまで,わが国における精神科研修医のごく一部であり,時間的にも心理的にも調査協力の余裕がなかった研修医こそが,さらなるハイリスク群に属することを認識しなければならない.

2018年度から開始される予定の新専門医制度において,指導医との定期面談時間の確保や,研修に関する悩みを共有できる施設を越えた研修医組織の設立など,研修医のメンタルサポートへの配慮が意識されることを願う.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 御多忙な中,調査に御協力いただきました全ての回答者の方々,および,多施設共同研究となる本調査を御支援いただいた特定非営利活動法人・日本若手精神科医の会(JYPO),統計解析を担当していただいたAnja Podlesek氏(スロベニア),本稿執筆にあたり御助言いただいた北岡和代先生(金沢大学)に,この場を借りて深謝致します.

1) Cooper-Patrick, L., Crum, R. M., Ford, D. E.: Identifying suicidal ideation in general medical patients. JAMA, 272; 1757-1762, 1994![]()

2) Demerouti, E., Bakker, A. B., Leiter, M.: Burnout and job performance: the moderating role of selection, optimization, and compensation strategies. J Occup Health Psychol, 19; 96-107, 2014![]()

3) Dyrbye, L. N., Shanafelt, T. D.: Physician burnout: a potential threat to successful health care reform. JAMA, 305; 2009-2010, 2011![]()

4) Ferrari, S., Cuoghi, G., Mattei, G., et al.: Young and burnt? Italian contribution to the international BurnOut Syndrome Study (BOSS) among residents in psychiatry. Medicina del Lavoro, 106; 172-185, 2015![]()

5) 藤澤大介, 猪狩圭介, 館農 勝ほか: 研修医のストレス. 医師のストレス (保坂 隆編). 中外医学社, 東京, p.36-41, 2009

6) Girard, D. E., Hickam, D. H.: Predictors of clinical performance among internal medicine residents. J Gen Intern Med, 6; 150-154, 1991![]()

7) Hayasaka, Y., Nakamura, K., Yamamoto, M., et al.: Work environment and mental health status assessed by the general health questionnaire in female Japanese doctors. Ind Health, 45; 781-786, 2007![]()

8) 井奈波良一, 井上眞人: 1年目研修医のバーンアウトと職業性ストレスおよび対処特性の関係. 日本職業・災害医学会会誌, 58; 101-108, 2010

9) 伊藤 慎: 指導医の労働状況・指導状況および燃えつき(バーンアウト)について. 第48回日本医学教育学会大会抄録集; O-27-06. 2016

10) Jovanovic, N., Beezhold, J., Andlauer, O., et al.: Burnout among psychiatry residents-The International Psychiatry Resident/Trainee Burnout Syndrome Study (BoSS). Die Psychiatrie, 6; 75-79, 2009

11) Jovanovic, N., Podlesek, A., Volpe, U., et al.: Burnout syndrome among psychiatric trainees in 22 countries: Risk increased by long working hours, lack of supervision, and psychiatry not being first career choice. Eur Psychiatry, 32; 34-41, 2016![]()

12) 北岡和代, 増田真也, 荻野佳代子ほか: バーンアウト測定尺度Maslach Burnout Inventory-General Survey(MBI-GS)の概要と日本版について. 北陸公衛誌, 37; 34-40, 2011

13) 厚生労働省: 平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査の概況. 2010

14) Kroenke, K., Spitzer, R. L., Williams, J. B.: The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure. J Gen Intern Med, 16; 606-613, 2001![]()

15) Lambert, T. W., Turner, G., Fazel, S., et al.: Reasons why some UK medical graduates who initially choose psychiatry do not pursue it as a long-term career. Psychol Med, 36; 679-684, 2006![]()

16) Lasalvia, A., Bonetto, C., Bertani, M., et al.: Influence of perceived organisational factors on job burnout: survey of community mental health staff. Br J Psychiatry, 195; 537-544, 2009![]()

17) Leiter, M. P., Maslach, C.: Six areas of worklife: a model of the organizational context of burnout. J Health Hum Serv Adm, 21; 472-489, 1999![]()

18) Martini, S., Arfken, C. L., Churchill, A., et al.: Burnout comparison among residents in different medical specialties. Acad Psychiatry, 28; 240-242, 2004![]()

19) Maslach, C., Jackson, S. E., Leiter, M. P.: Maslach Burnout Inventory Manual. Consulting Psychologists Press Palo Alto, 1996

20) Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P.: Job burnout. Annu Rev Psychol, 52; 397-422, 2001![]()

21) Maslach, C., Leiter, M. P.: The Truth About Burnout, Jossey-Bass New Jersey, 2009

22) Mayer, S., van der Gaag, R. J., Dom, G., et al.: European Psychiatric Association (EPA) guidance on post-graduate psychiatric training in Europe. Eur Psychiatry, 29; 101-106, 2014![]()

23) Mihai, A., Strohle, A., Maric, N., et al.: Postgraduate training for young psychiatrists―experience of the Berlin Summer School. Eur Psychiatry, 21; 509-515, 2006![]()

24) 三好良英, 松尾寿栄, 武田龍一郎ほか: 卒後臨床研修期間中のバーンアウトや抑うつに関連する研修医の性格傾向についての前方視的研究. 臨床精神医学, 42; 1201-1206, 2013

25) 中村 純: ストレスチェック制度義務化の経緯と課題. 精神科治療学, 31; 5-12, 2016

26) Peckham, C.: Medscape Lifestyle Report 2016: Bias and Burnout. 2016 (http://www.medscape.com/features/slideshow/lifestyle/2016/public/overview) (参照2016-11-16)

27) Prins, J. T., Gazendam-Donofrio, S. M., Tubben, B. J., et al.: Burnout in medical residents: a review. Med Educ, 41; 788-800, 2007![]()

28) Rammstedt, B., John, O. P.: Measuring personality in one minute or less: A 10-item short version of the Big Five Inventory in English and German. J Res Pers, 41; 203-212, 2007

29) Rammstedt, B., Goldberg, L. R., Borg, I.: The measurement equivalence of Big Five factor markers for persons with different levels of education. J Res Pers, 44; 53-61, 2010![]()

30) Schulze, T. G., Treichel, K. C.: The European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT)-an integral part of the European harmonisation of psychiatric education and practise. Eur Psychiatry, 17; 300-305, 2002![]()

31) Shanafelt, T. D.: Enhancing meaning in work: a prescription for preventing physician burnout and promoting patient-centered care. JAMA, 302; 1338-1340, 2009![]()

32) Shanafelt, T. D., Boone, S., Tan, L., et al.: Burnout and satisfaction with work-life balance among US physicians relative to the general US population. Arch Intern Med, 172; 1377-1385, 2012![]()

34) Spickard, A., Jr., Gabbe, S. G., Christensen, J. F.: Mid-career burnout in generalist and specialist physicians. JAMA, 288; 1447-1450, 2002![]()

35) Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B.: Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: the PHQ primary care study. Primary Care Evaluation of Mental Disorders. Patient Health Questionnaire. JAMA, 282; 1737-1744, 1999![]()

36) 館農 勝, 加藤隆弘, 上原久美ほか: 若手精神科医における燃え尽き症候群に関する国際共同研究 日本国内調査 (BoSS Japan) 中間報告. 精神経誌, 2010特別号 (抄録集); S-210, 2010

37) Tateno, M.: 10th Anniversary of the training course for Japanese early career psychiatrists: Course for the Academic Development of Psychiatrists (CADP). Asia Pac Psychiatry, 3; 37-38, 2011

38) Thomas, N. K.: Resident burnout. JAMA, 292; 2880-2889, 2004![]()

39) Tokuda, Y., Hayano, K., Ozaki, M., et al.: The interrelationships between working conditions, job satisfaction, burnout and mental health among hospital physicians in Japan: a path analysis. Ind Health, 47; 166-172, 2009![]()

40) Uehara, K., Baba, T., Hashimoto, N., et al.: Japan Young Psychiatrists Organization: promoting professional development and networking for the future of psychiatry.. Asia Pac Psychiatry, 1; 48-50, 2009

41) Umene-Nakano, W., Kato, T. A., Kikuchi, S., et al.: Nationwide survey of work environment, work-life balance and burnout among psychiatrists in Japan. PLoS One, 8; e55189, 2013![]()

42) Wada, K., Yoshikawa, T., Goto, T., et al.: National survey of the association of depressive symptoms with the number of off duty and on-call, and sleep hours among physicians working in Japanese hospitals: a cross sectional study. BMC Public Health, 10; 127, 2010![]()