多様性の高い自閉スペクトラム症(ASD)について,幼児期の脳活動を直接測定し,大脳生理学的にも多様な特徴を把握し,整理していくことが必要であるとわれわれは感じている.そして,その取り組みが,将来的には遺伝子研究と精神病理学の橋渡しを担うことになると信じて研究を続けている.今回は,高い時間分解能を誇る脳磁図計(MEG)を応用した研究について紹介する.これまでASD者の脳画像研究は主に成人期のASDが対象で,幼児期以前の研究データは乏しかった.従来の脳機能記録方法では,幼児が検査中にじっとしていることが困難で,調査することは困難だったからである.そこで,幼児にやさしい環境で覚醒状態の脳活動測定を実現するために,幼児用MEG装置が開発された.MEGは機能的磁気共鳴画像に比べて時間分解能がミリ秒単位で細かく,そして脳波と異なり,遠く離れたセンサー間には脳の同じ部位からの信号が混入しにくい(例:左右半球の聴覚誘発反応を容易に分離できる).これらの利点を生かし,研究を進めた結果,ASDは幼少期から脳のネットワークの特徴や聴覚野皮質の発達過程が定型発達児とは異なることが示された.さらに,ASD幼児の対人コミュニケーション中の脳の特徴を捉えるために,親子がお互いの顔を見つめ合いながらMEGを測定できる同時測定システムが2014年に開発された.親子が見つめ合っているときに観測された,ASD幼児の社会性の障害に関係する脳活動についても紹介する.

はじめに

昨今のさまざまなアプローチによる自閉スペクトラム症(ASD)研究の成果の積み重ねにより,最も説明しやすい脳機能障害仮説として,ネットワーク障害仮説が注目されるようになった.例えばASD成人を対象とした非侵襲的脳機能研究の結果が,ネットワーク障害仮説を支持している.死後脳研究からも,ASD者の脳内のシナプスレベルあるいは軸索の構造レベルの異常が報告されている.遺伝子研究においても,シナプス形成あるいは神経伝達にかかわる遺伝子群に,自閉症関連遺伝子が数多く報告されている.発達段階において,これらの違いが生じる起点に近づこうとするならば,幼児期以前(できれば胎児)にまでさかのぼって研究する必要がある.しかし,従来の脳機能記録方法では,幼児が検査中にじっとしていることが困難なこともあり,覚醒状態で調査することは困難であった.幼児においても,覚醒状態で,不安を伴わない,被曝のないやさしい環境で脳研究を可能にしたい.そこで,金沢大学では三邉義雄教授が中心となって2008年から国内唯一の幼児専用の装置を開発し,幼児脳機能測定に挑戦し,さらに「ASDの脳の特徴を可視化する」ことをめざしてきた.

I.幼児専用のMEG開発

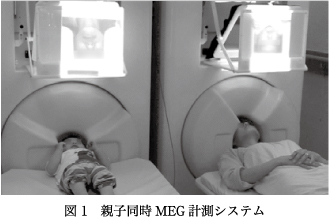

今回われわれが幼児の研究用として活用している脳磁図計(magnetoencephalography:MEG)は,ヘルメット状のセンサーに頭部を入れるだけで簡単に検査が可能である(図1).MEGの優れた点は,脳の活動をms単位の精度で捉えることができることであり,神経そのものが集団で形成する自発的な活動を,さまざまな周波数ごとに分解して,情報の流れを調べることができることである8).特に,脳の領域間の結合をみる際に,高い時間分解能で,周波数成分ごとに観測できる意義は極めて大きい.動物実験を用いた局所細胞外電位(local field potential:LFP)などによる研究では,興奮あるいは抑制にかかわる神経細胞や,feedforwardあるいはfeedbackにかかわる脳機能結合などには,それぞれ異なった周波数がかかわっていることがわかってきている2).高い時間周波数分解能で記録されたガンマ帯域(30 Hz以上)の活動は,特に視覚情報処理におけるfeedforward性の情報の流れに関係しており2),同時に,神経の興奮や抑制活動のバランスを反映していると考えられている.シータ帯域(4~8 Hz)に代表される脳の振動は,比較的長距離の脳内のネットワークを形成する際に同調していると考えられている.現時点で,MEGで捉えられた周波数成分が,針電極などで記録されるLFPと完全に対応しているとはまだ結論できないものの,周波数別に検討することで,上記のような特定の周波数別に脳の生理学的指数が得られることが期待されるようになった10).さらに金沢大学が開発してきた幼児用MEGは従来型のMEGとは異なり,超伝導センサーの配列を,幼児の頭のサイズに合わせることで,幼児でも高感度で神経の活動を頭部全体から記録することを可能にした.

II.幼児用MEGの研究成果

知的水準と月齢をそろえた就学前のASD児50名と,定型発達児50名を対象に,ケースコントロール研究を実施した.シータ帯域を介した長距離間の脳機能の結合の特徴についてコヒーレンス解析により検討した9).コヒーレンス解析とは,2部位で記録された波形の,位相差の恒常性を示す指数であり,2部位間に何の関係もなければ0に近くなる指数である.MEGデータを解析した結果,ASD幼児では,シータ帯域の振動を介した左前方―右後方間の機能的結合が有意に弱かった.そして,その低下は社会性の障害度に有意に関係していた.シータ帯域の振動は,比較的長距離の脳内のネットワークを形成する際に重要な機能をもつと考えられている周波数帯域である.ASD者においては,幼児の段階から,すでに脳の長距離間の機能的結合に違いが認められ,それが社会性の低下と関係していることが示された.

ASDの認知特性にかかわる脳活動についての評価も行った.ASDは,言語的能力やコミュニケーション能力には質的な違いがあり,定型発達の人の尺度で評価すると,「劣っている」という当人にとっては不本意な評価が下されることが多い.しかしながら,ASDには「優れている」面も少なからず存在する.特に,視覚や聴覚の弁別能力については,サバン症候群ほどでなくても,優れている傾向があることは,たびたび報告されている.ASDのこれらの優れた認知特性にかかわる神経基盤として,前述のごとくfeedforward(bottom-up)経路の過剰やfeedback経路の適度な低下といった神経情報処理過程のアンバランスがかかわっている可能性が指摘されてきた.そこで最近われわれは,ASD幼児における空間操作能力と,視覚野からのbottom-upの情報伝播ネットワークの強さについて検討した.その結果は,視覚情報のbottom-up性の流れを反映するガンマ帯域の機能的結合が高いASD児ほど,空間操作力が高いという結果であった11).一方で,このような現象は定型発達児においては認められなかった.ASD児では,ガンマ帯域を介したbottom-up性の視覚情報ネットワークが,視空間認知処理に大きな役割を果たしている可能性を示唆している.

聴覚誘発磁場(auditory evoked field:AEF)研究においては,社会的情報に対する脳の反応を調べる観点から,日本語で呼びかけに用いられる「ねぇ」という65 dBの音声刺激を用いた.その結果,定型発達児群もASD群も140 ms前後にピークをもつ典型的なP1 mと呼ばれる成分と,それに引き続く成分が明瞭に観察された.このP1 mの電流源の電流密度の大きさの発達過程を,2~11歳児を対象に横断的および縦断的調査を行ったところ,定型発達児群では左半球が右半球よりも大きく13),そして,月齢とともに電流密度が増大すること14),そして5~6歳をピークに低下しはじめること15)を報告した.さらに,その電流密度の大きさは,言語の概念の獲得と正の相関にあった12)15).一方で,ASD児群においては,そのような左右差を認めず13),月齢や言語概念の獲得との関係性を見出すことができなかった15).これらの結果は,ASD児における言語獲得にかかわる脳の発達の特異性を支持している.

III.親子同時MEG測定システムの開発とその成果

これまでに世界で報告されてきたASD者の社会性についての脳機能研究は,被験者がライブ条件でのコミュニケーションをしていないことが大半である.例えば,実験用にあらかじめ準備された画像を見ているときの脳活動など,特定の実験条件での脳活動についての研究が大半である.しかしながら,ASDの中核的症状は「社会性の障害」である.その特徴は人と人の生々しいコミュニケーションの最中に顕著に現れてくるはずである.しかし,このような脳機能研究は近年までは敬遠されてきた.なぜなら人と人が自然なコミュニケーションをしている状況においては,毎回異なる展開になり,物理的な刺激量や情動性などの実験条件を一定に保つことができない.それでは実験環境の厳密な一貫性が損なわれてしまい,科学性が担保されないという現実がある.しかしながら,ASDの中核的症状は「社会性の障害」である.困難であるものの,その原点に立ち返るためにも,ASD幼児と母親とのインターラクションのなかの行動および脳活動に焦点をあてて研究することが必要である.

金沢大学は大阪大学と共同で,親子がお互いの顔を見つめ合いながらMEGを測定できるMEG同時測定システムを2014年に完成させた7)(図1).この世界で唯一の装置を用いて,ASD幼児とその母親のコミュニケーション中の脳活動について調査した研究を1つ紹介する.

ヒトの脳の運動野は,安静状態においてはミュー律動というアルファ波~ベータ波に相当する波が出現している.この活動は,運動野が活性化すると,減衰する.つまり,身体を動かすと,このミュー律動は減衰する.近年では他者の運動を観察するだけでもミュー律動の減衰が認められることから,このような条件においてはミラーニューロンシステムも反映していると考えられている.ミラーニューロンシステムについての議論は他に譲るが,これまでもASDにおいては,このシステムに障害があるとする仮説のもとで研究がなされ,まだ定説には至らないが,それを支持する結果も報告されている5).そこでわれわれは,人の表情を観察しているときには,ミラーニューロンが活性化し,その結果ミュー律動が減衰するという現象を利用して1つの実験を行った.親子がお互いに見つめ合っている状況においては,ASD幼児の社会性の障害が強いほど,ミラーニューロンの活動が乏しく,その結果ミュー律動の減衰が乏しいという仮説をたてて検証を行った6).具体的には,4~7歳のASD幼児を対象に,親子同時MEG計測システムを用いて,母子が見つめ合っている条件と,無機質(社会的情報のない)な動画を見ている条件の脳の神経活動を記録し,ミュー律動の変化を測定した.その結果,上記の仮説が正しいことが示された.さらにASD幼児のミュー律動の減衰が弱い場合には,母親のこの減衰も弱いことを発見した.そして,このミュー律動の減衰が強い母子間の頭部の運動パターンを分析すると,見つめ合い中の母親の頭の動きが,子どもの頭の動きに追随するようなパターンが多いことを発見した.興味深いことに,人の動きに追随(例:真似)するような運動は,相手に向社会的な行動を誘発することが「カメレオン効果」として知られている1).一部の母親は,無意識のうちに子どもの動きに追随するような動作をして,お互いのミラーニューロンを活性化させているのかもしれない.あるいは,そもそも遺伝的な要因でミラーニューロンが活性化しやすい親子がいて,その場合,母親が無意識のうちに子どもの動きに追随する動きをしているのかもしれない.

おわりに

ASDは大きな期待をもって遺伝子が探されてきた歴史がある.現在までに,おそらく200を超える関連遺伝子が見つかり,すべてを合わせると,ASDの診断をある程度の割合で説明できる時代に入りつつある.しかしながら,一部のまれな症候群を除き,単体ではASDを説明するために十分な効果量をもった関連遺伝子がなかなか見つかっていない.原因として,多様な臨床症状の一つ一つに,異なる遺伝子が弱く関連しているために,多様な症状を示すASDを全体として説明しきれていない.あるいは,疾患に強く関連する遺伝子があったとしても,疾患のごく少数例にしか関連していないため,ASDの大規模な調査をすると,高い効果量のある遺伝子として見つけ出すのが難しくなることが考えられる.近年の双生児研究によれば,ASDの遺伝率は以前より小さく,環境要因が無視できなくなってきている3)4).しかしながら,環境要因の研究分野は,現時点ではありうる交絡因子をすべて考慮することが困難で,方法論的限界が残っている.さらに,遺伝要因と環境要因の交互作用は複雑である.同じ自閉症関連遺伝子でも,胎芽期・胎生期から出生後の発達期における種々の環境要因が,その発現パターンに影響を与え,時には何らかの代償機能により影響が小さくなる場合もあれば,その逆も想定される.このように,遺伝要因が臨床的表現型に与える影響が,環境要因の影響を受けていることは現在自明となっている.さらに複雑なことに,逆に,遺伝要因が生活史における特定の環境を選ぶように作用している可能性もある.結論を言うならば,遺伝要因と環境要因の間には,お互いに影響を与え合う作用が存在し,複雑系の挙動を示す可能性がある.そのため表現型に及ぼす影響を2つの要因(遺伝と環境)で厳密には区別して研究することが難しい.多様な症状をもつASDについて,表現型としてでき上がった幼児期の脳を直接測定し,生物学的な指標として特徴づけていくことが必要であるとわれわれは感じている.そして,そのような取り組みが,将来的には遺伝子研究と精神病理学の橋渡しを担う要素になると信じている.それにより,将来ASDの病態生理が,より個別に解明されていくことを期待したい.

第113回日本精神神経学会学術総会=会期:2017年6月22~24日,会場=名古屋国際会議場

総会基本テーマ:精神医学研究・教育と精神医療をつなぐ―双方向の対話―

教育講演:自閉スペクトラム幼児期における最近のMEG研究 座長:山末 英典(浜松医科大学精神医学講座)

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Chartrand, T. L., Bargh, J. A.: The chameleon effect: the perception-behavior link and social interaction. J Pers Soc Psychol, 76; 893-910, 1999![]()

2) Fries, P.: Rhythms for cognition: communication through coherence. Neuron, 88; 220-235, 2015![]()

3) Gaugler, T., Klei, L., Sanders, S. J., et al.: Most genetic risk for autism resides with common variation. Nat Genet, 46; 881-885, 2014![]()

4) Hallmayer, J., Cleveland, S., Torres, A., et al.: Genetic heritability and shared environmental factors among twin pairs with autism. Arch Gen Psychiatry, 68; 1095-1102, 2011![]()

5) Hamilton, A. F.: Reflecting on the mirror neuron system in autism: a systematic review of current theories. Dev Cogn Neurosci, 3; 91-105, 2013![]()

6) Hasegawa, C., Ikeda, T., Yoshimura, Y., et al.: Mu rhythm suppression reflects mother-child face-to-face interactions: a pilot study with simultaneous MEG recording. Sci Rep, 6; 34977, 2016![]()

7) Hirata, M., Ikeda, T., Kikuchi, M., et al.: Hyperscanning MEG for understanding mother-child cerebral interactions. Front Hum Neurosci, 8; 118-0, 2014![]()

8) Kikuchi, M., Shitamichi, K., Yoshimura, Y., et al.: Lateralized theta wave connectivity and language performance in 2- to 5-year-old children. J Neurosci, 31; 14984-14988, 2011![]()

9) Kikuchi, M., Yoshimura, Y., Hiraishi, H., et al.: Reduced long-range functional connectivity in young children with autism spectrum disorder. Soc Cogn Affect Neurosci, 10; 248-254, 2015![]()

10) Michalareas, G., Vezoli, J., van Pelt, S., et al.: Alpha-beta and gamma rhythms subserve feedback and feedforward influences among human visual cortical areas. Neuron, 89 (2); 384-397, 2016![]()

11) Takesaki, N., Kikuchi, M., Yoshimura, Y., et al.: The contribution of increased gamma band connectivity to visual non-verbal reasoning in autistic children: a MEG study. PLoS One, 11; e0163133, 2016![]()

12) Yoshimura, Y., Kikuchi, M., Shitamichi, K., et al.: Language performance and auditory evoked fields in 2- to 5-year-old children. Eur J Neurosci, 35; 644-650, 2012![]()

13) Yoshimura, Y., Kikuchi, M., Shitamichi, K., et al.: Atypical brain lateralisation in the auditory cortex and language performance in 3- to 7-year-old children with high-functioning autism spectrum disorder: a child-customised magnetoencephalography (MEG) study. Mol Autism, 4; 38, 2013![]()

14) Yoshimura, Y., Kikuchi, M., Ueno, S., et al.: A longitudinal study of auditory evoked field and language development in young children. Neuroimage, 101; 440-447, 2014![]()

15) Yoshimura, Y., Kikuchi, M., Hiraishi, H., et al.: Atypical development of the central auditory system in young children with autism spectrum disorder. Autism Res, 9; 1216-1226, 2016![]()