人類が悩まされる病気というのは時代や生活する社会と密接な関連をもって絶えず変化している.現代は多くの社会問題の背景に「脳とこころの問題」があり,日本を含めた先進国では,精神疾患は患者本人やその家族の生命や健康な生活に深刻な影響を及ぼしている.この状況に,精神疾患へのスティグマおよび精神保健サービスの脆弱さが関与していることは否定できない.よって,今後の精神医学の発展には,精神疾患を脳の病気として正しく理解していく中で,発症の予防・早期介入,そして治療・回復の可能性を考え,スティグマを軽減していく努力が必要である.本稿では,精神疾患の認知機能障害が社会機能に大いに影響を与えうるという視点から,統合失調症をモデルとして精神医学上の問題を再考し,今後のあり方について述べる.

はじめに

人類が悩まされる病気というのは時代や生活する社会と密接な関連をもって絶えず変化している.昨今,「脳とこころの問題」に関連した話題が世間を賑わし,精神科医療に求められることは必然的に増大する一方である.同時に,われわれ精神科医も時代の流れの中で,これらの要求に応じていく必要がある.こうした状況を踏まえ,われわれが直面している精神医学上の問題を再考し,未来の精神医学に何が必要なのかを考える機会としたい.

I.精神医学に求められていること

現在の日本では,通院中の精神疾患患者だけでも300万人以上,つまり国民の40人に1人に上り,一生のうちに少なく見積もっても5人に1人が精神疾患に罹患すると考えられている.このように,「脳とこころの問題」は,国民すべてにかかわる問題となっている.世界的にみても,WHOが発表している疾患の重症度の指標としての障害調整生命年(disability-adjusted life years:DALY)(健康・生活被害指標)において,日本を含めた先進国では精神疾患がトップとなっている.また精神疾患による社会的コストは,EUからの報告21)によると,年間8,000億ユーロ(約90兆円)と試算されており,未来の人類の健康から「脳とこころの問題」を切り離すことはできない.このような中,2011年7月に,精神疾患が新たに,がん,心臓病,脳血管疾患,糖尿病の4大疾病と並んで医療法に基づく5大疾患として厚生労働省から指定され,2013年から地域保健医療重点項目に含まれた.なお,他の4大疾患は,生活習慣が大いにかかわる疾患または生活習慣病で,予防が課題となる疾患であり,早期治療・早期介入によって死亡率が減少してきた疾患群でもある.さらに,近年では不治の病として恐れられてきたHIV感染症についても,新規治療薬の開発もあって,早期介入および適正治療によって生命予後が大幅に改善しているのは周知の事実である.以上のことから,精神疾患においても,少なくとも他の疾患と同様の経緯をたどることが期待されてきたが,これを困難にさせてきた因子として精神疾患へのスティグマがあったことは否定できない.実際に,2015年の厚生労働白書で障害者雇用の状況をみると,精神障害者の雇用者数は3.5万人と年々増加しているが相対的にはいまだ低く,2018年4月から「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の改正による精神障害者の雇用の義務化に期待は高まっている.また,われわれは2002年に,スティグマの解消・軽減およびノーマライゼーションの推進のために,「精神分裂病」を「統合失調症」と病名呼称を変更した.稿が限られているので結論を急ぐが,名称を変えることは患者や家族自身の中にあるスティグマの解消には役立ったかもしれないが,最近のKoikeら10)の報告をみても,社会のスティグマの解消にはまだ程遠い印象もある.患者・家族の尊厳の回復と精神科医療の今後の発展には,やはり生物学的見地から精神疾患を脳の病気として理解し,その基盤をなす病理病態のメカニズムを解明し,適切に疾患の治療およびマネージメントをしていく必要があると考える.

そこで今回は,統合失調症をケースモデルとし,精神医学が進むべき道を考えたい.

II.脳の病気としての精神疾患の理解

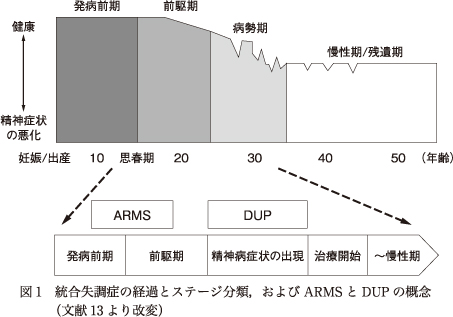

21世紀は「脳の時代」と呼ばれ,細胞レベルから個体レベルに及ぶ脳神経科学の発展を背景に,人間を特徴づける精神機能の解明が行われている.実際に統合失調症をはじめ,うつ病,強迫性障害や心的外傷後ストレス障害に至るまで,精神疾患に関連する脳内の責任部位および特定の神経回路の異常が明らかになりつつあり5),精神疾患は脳の病気として認知されている.また,統合失調症を理解し,治療戦略を考える上では,Liebermanら12)が提唱する病期分類をもとにして考えるのがよい(図1).特に統合失調症の1つの症状である認知機能障害は,陽性症状や陰性症状から独立した同疾患の中核症状とされ7),神経心理学的検査の成績によるその障害の程度は,構造的脳画像などの他の神経学的マーカーにおけるものより大きい28).また,認知機能障害が就労や日常生活技能などの社会機能的転帰を予測させることも,近年,統合失調症を“cognitive illness”とする所以となっている7).近年のMeierら16)による一般人口を代表とする大規模コホート縦断研究においても,統合失調症患者では発症前から発症後にかけて神経心理学的機能が低下することが報告され,個別の認知機能では,処理速度,学習,遂行機能,運動機能における機能低下が顕著であったと報告されている.また,脳画像研究では,統合失調症の経過中に,背外側前頭前野や上側頭回などの脳領域で大脳灰白質が進行性に減少し24)26),疾患早期の減少はより顕著であったことが報告されている.したがって,統合失調症において早期介入・早期治療が必要なことは明らかであり,統合失調症特有の認知機能の低下が生じる生物学的機序の解明や,その認知機能の低下を標的とした薬物療法や精神療法の開発が今後の課題であるといえる.

III.予防と早期治療

一般的に予防とは,疾患あるいは疾病の発生を回避することであり,発生率の減少を企図した一次予防だけではなく,早期発見や早期介入による罹病期間の短縮や,慢性化の防止,有病率の減少などを目標とする二次予防も含んでいる.このような概念に基づき,今日の医療は進歩してきたが,とりわけ統合失調症においては,スティグマの問題や疾患病理の複雑性により,予防や早期治療に対する取り組みに遅れをとってきた.しかしながら,新規抗精神病薬の登場と心理社会的治療の普及により1990年代後半より欧米諸国から早期発見,早期介入の実践が開始され,わが国においても徐々に普及,浸透しつつある.そこで早期介入,早期治療のエビデンスとして注目されている代表的なものに精神病前発症危険状態(at risk mental state:ARMS)と精神病未治療期間(duration of untreated psychosis:DUP)がある(図1).

まず,ARMSとは統合失調症の発病に至るハイリスク群として近年重視されている概念である.統合失調症は上述のように,潜行性に認知機能障害が存在することや,確定診断に至るほどの明確な症状が出現する前の段階にもさまざまな精神症状が出現し,この時期は発病前期から前駆期に相当する.このARMSに関して,適切な支援を行うことで精神病発症の遅延や予防が期待され,いくつかの研究が行われてきた.メルボルンのPACE(Personal Assessment and Crisis Evaluation)クリニックではARMSを診断するための超ハイリスク基準を作成し27),比較的高い信頼性をもって精神病の発病を予測できることや,ARMS患者を対象に認知行動療法や少量の抗精神病薬を組み合わせた介入を行うと,精神病移行率が低下することを示している15).しかし,どの段階でどのように介入を行うべきかのエビデンスはいまだ不十分であり,さらには前駆症状に病的な意義があるのか否か,偽陽性患者への投薬の問題など,実際の臨床応用には解決すべき課題が多く残されている.

次に,DUPとは精神病発症から治療開始までの精神病症状の持続期間を指し,海外の報告などでは平均約3ヵ月から2年の幅がみられる.DUPとは,修正可能な転帰予測因子の1つであり,早期介入によるDUPの短縮,さらに発病前からの介入により長期的な予後改善を目的とした概念である.実際に,DUPと臨床的転帰との関連については,数多くの報告からメタ解析がいくつか行われ17)18),長いDUPと予後不良の関連性を示唆する報告がなされてきた.しかし,DUPの短縮と臨床的転帰との関連性は,統計学的には有意であっても関連性は弱く否定的な可能性もあり,DUPを指標とした早期介入,早期治療だけでは不十分なことが窺える.

今後の課題としては,依然として早期治療や早期介入の妨げとなるスティグマをどのように解決していくかである.現在の状況を打開していくには,啓蒙,教育や地域の精神科医療システムの構築なしには先には進めない.また,当事者や家族が予防や早期介入の必要性を真に理解し,さらに家族から協力を得るには,統合失調症を脳の病気とする生物学的な理解や,バイオマーカーの同定も重要である.そして,これらの知見をもとにすれば,予防のみならず個別化した先制医療も将来には可能になると考える.

IV.寛解と治癒

統合失調症患者の予後について論考するとき,すべての統合失調症と診断された患者が必ずしも治療を必要としないこと,また治療を必要としても予後のよい患者がかなりの程度で存在することを,まず銘記する必要がある.

一般的に寛解とは症状が患者自身の行動に影響を及ぼさない状態にまで軽快し,維持されている状態を指し,治癒とは治療・リハビリテーション・支援により身体的健康,自立生活,社会的統合を主体とするライフスタイルの確立とされている.精神疾患に対しては,1980年代後半の欧米において,障害をもつ人自らの手記や語りなどを通して,精神保健システムに対する課題が提起され,その過程において「リカバリー」という概念が登場し始めた.実際に,Libermanら13)は,リカバリーを,症状の重症度が軽度より良好であること,就労あるいは就学していること,自立した生活を送っていること,社会的人間関係を維持していること,これら4つの項目を2年間以上継続していることと定義している.さらに,リカバリーを達成するために当事者に求められる条件として,現実的で前向きな希望をもつこと,エンパワーメントの過程であること,自己責任をとること,生活の中の有意義な役割を担うことなどが挙げられている22).

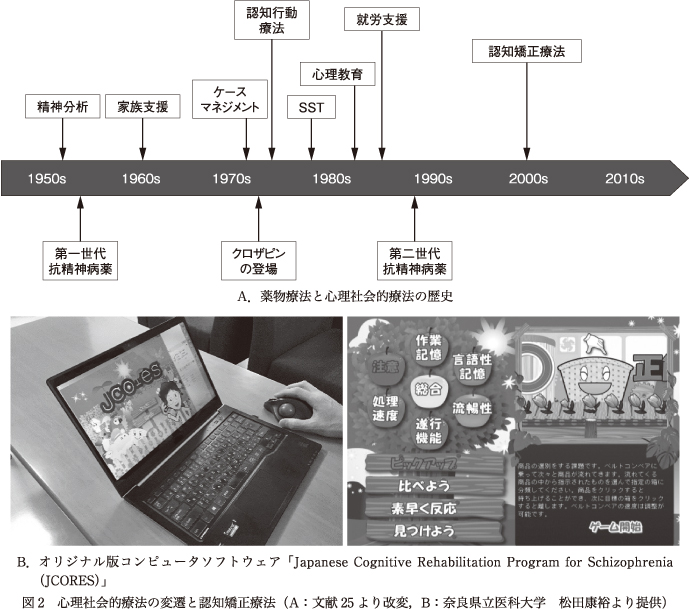

今さらながらだが,統合失調症の治療には薬物療法と精神療法に加えて,心理社会的治療を組み合わせながら行っていくことが必要である.心理社会的治療は1950年代の精神分析に端を発し,1960年代には家族支援,ケースマネジメント,ソーシャルスキルトレーニング(SST)や心理教育,さらには居住や就労支援といった具体的な技術が次々と開発されてきた25)(図2).近年では,認知機能障害へのアプローチとして認知矯正療法や,社会的認知に対するアプローチが注目されている.また,最近ではコンピュータを用いて複数の認知機能を標的とし,効果指標も精神症状や社会機能などを考慮した介入研究が活発に行われるようになり,わが国においても,NEARやCogPackといったソフトウェアを導入した認知矯正療法が行われきた.しかし,ソフトの互換性の問題,難易度の個別化が図れないことや,聴覚課題がないなどに問題点があった.そこで池淵(帝京大学)と亀田(東京工科大学)らが中心となって,これらの問題を克服するために,オリジナル版コンピュータソフトウェア「Japanese Cognitive Rehabilitation Program for Schizophrenia(JCORES)」を開発し(図2),奈良県立医科大学が中心となって全国7施設で臨床研究を行っている.このJCORESの特徴としては,視覚的にも親しみやすく,内容としても注意機能や作業記憶,処理速度,言語記憶,流暢性,遂行機能の6領域の課題と,日常生活への橋渡しを行いやすいように,生活と関連づけしやすい総合課題も設定している.実際に,JCORESを用いてトレーニングを受けた介入群は,通常診療を継続した対照群よりも,BACS(統合失調症認知機能簡易評価尺度日本語版)の下位項目である言語性記憶や遂行機能,全般的認知機能といった認知機能が改善し,PANSS(陽性・陰性症状評価尺度)の陰性症状の改善を認め(松田ら,現在投稿中),今後の臨床応用が期待されている.

V.生物学的な病態の理解

統合失調症は,患者背景,臨床症状,転帰が多様であることから,不均一な集合体あるいは症候群として捉えられてきた.このため,遺伝的背景を考慮した双生児研究がいくつか行われてきた.その結果,統合失調症の遺伝率は約8割程度と想定され23),中核症状とされる認知機能障害についても同様に遺伝素因が関与しており,遺伝率は各認知機能によりばらつきはあるが33~85%と考えられている1)2)4)19).このようななか,精神疾患とりわけ統合失調症に対するゲノム研究が始まり,被験者のDNAをわずかに加えるだけで約50万ヵ所の遺伝子の多型(遺伝子配列の個人差)を検出できるという技術を用いた,全ゲノム関連研究(genome-wide association study:GWAS)が盛んに行われてきた.近年では,ゲノムワイドの有意水準を検出するために万単位の被験者を用いたGWASによる解析結果が報告されたが,統合失調症と関連があると同定された遺伝子多型のオッズ比は,おおむね1.2程度であった20).つまり,これらの遺伝子群は統合失調症の脆弱性を構成しているとされ,統合失調症には複数の遺伝子が複雑に絡み合い脳内のネットワーク異常を形成していると考えられている.今もなお,網羅的な遺伝子解析技術については,次世代シーケンサーを用いたヒト全ゲノムDNA塩基配列の超高速解読化,大量解読化を中心として急速に進んでおり,今後の展開が期待される.

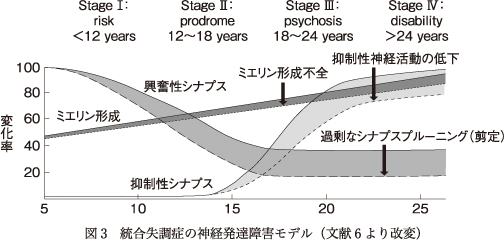

また,統合失調症を脳の病気とすれば,脳の発達・成熟との関連で,神経細胞レベルで統合失調症の病理病態を考えることも重要である.精神活動を司る脳内の中心的な神経細胞には,グルタミン酸作動性の興奮性神経である錐体細胞,GABA作動性の抑制性神経細胞がある.これらの細胞は,脳内で自らそして互いにシナプスを形成し情報を交換する.また,情報伝達を迅速に行うために神経細胞の軸索には,グリア細胞の1つであるオリゴデンドロサイトがミエリン(髄鞘)を形成している.詳細は成書に委ねるとして,これら神経細胞の発達やミエリン形成は,正常の脳の成熟過程で特有の発達パターンを経ることがわかっている.統合失調症の多くが思春期に好発することから,脳の発達・成熟期の脳内ネットワークの形成過程での変化が注目され,多数の死後脳研究および神経画像研究から,統合失調症患者では,錐体細胞の過剰なシナプスプルーニング(剪定),抑制性神経活動の低下あるいはミエリン形成不全といった状態が,前頭前野を中心とした部位で観察されている6)(図3).なお,このような現象が起きる分子メカニズムについては少しずつ明らかになってきており8)9)11),奈良県立医科大学も,米国ピッツバーグ大学精神医学部門のDavid A. Lewis教授が主導している死後脳バンクを用いて,日米国際共同研究を行う予定である.

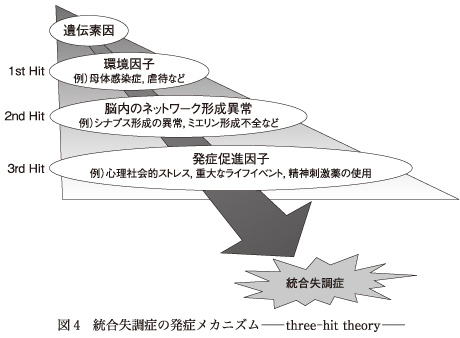

これまで遺伝要因を中心として述べてきたが,統合失調症の病因を考える上で,環境因子も無視できない.古くより,母体内ウイルス感染をはじめ産科的合併症,母胎低栄養,虐待やネグレクトなどが統合失調症の発症リスクに関与することが報告されており,これらの要因を加味した生物学的研究も近年では盛んに行われている14).また,Houstonら3)が行った性的児童虐待と思春期の大麻使用における精神病発症リスクについての研究は興味深く,性的虐待の経験に加えて大麻の使用(16歳未満)があると,精神病の発症率は対照群の6.93倍に達すると報告している.このことは,今後も遺伝子同士だけでなく遺伝子と環境因子の相乗的な相互作用のリスクについても検討していかねばならないことを物語っている.そこでわれわれは統合失調症の病因を考える上で,図4に示すような3-hit説(three-hit theory)を提唱したい.すなわち,1st hitとして,遺伝素因を背景に胎生期・出産時の合併症などのストレスがあって,これが疾患脆弱性を形成し,さらに児童虐待やネグレクトなどの幼少期の不適切な経験が2nd hitとなって脳内のネットワーク異常による,後の全般的な精神機能を障害し,思春期以降のストレス感受性やコーピング形態の変化を惹起する.そして発症促進因子として3rd hitがあって,初めて統合失調症を発症するというものである.

おわりに

現在の精神医学における問題点を提起し,統合失調症をケースモデルとして,治療概念の確立,強力なノーマライゼーション・リハビリテーションの推進,病態の研究と解明すなわち原因と病態の機序,発症の予防や治療・回復の機序の解明が,患者の尊厳の回復に重要であることを述べた.図らずも精神疾患に罹患した患者やその家族の生活の場面を常に意識し,国民や社会から求められる精神科医療をいかに提供するかを真摯に考える機会となり,本稿が日々の診療や研究の一助となることを切に願う.

第111回日本精神神経学会学術総会=会期:2015年6月4~6日,会場=大阪国際会議場,リーガロイヤルホテル大阪

総会基本テーマ:翔たくわれわれの精神医学と医療―世界に向けてできること―

会長講演:われわれの精神医学と医療の道標―精神疾患の理解の先にあるものは― 座長:武田 雅俊(学校法人藍野学院藍野大学)

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Berrettini, W. H.: Genetic bases for endophenotypes in psychiatric disorders. Dialogues Clin Neurosci, 7; 95-101, 2005![]()

2) Chen, W. J., Liu, S. K., Chang, C. J., et al.: Sustained attention deficit and schizotypal personality features in nonpsychotic relatives of schizophrenic patients. Am J Psychiatry, 155; 1214-1220, 1998![]()

3) Houston, J. E., Murphy, J., Adamson, G., et al.: Childhood sexual abuse, early cannabis use, and psychosis: testing an interaction model based on the National Comorbidity Survey. Schizophr Bull, 34; 580-585, 2008![]()

4) Husted, J. A., Lim, S., Chow, E. W., et al.: Heritability of neurocognitive traits in familial schizophrenia. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 150B; 845-853, 2009![]()

5) Insel, T. R.: Faulty circuits. Sci Am, 302; 44-51, 2010

6) Insel, T. R.: Rethinking schizophrenia. Nature, 468; 187-193, 2010![]()

7) Kahn, R. S., Keefe, R. S.: Schizophrenia is a cognitive illness: time for a change in focus. JAMA Psychiatry, 70; 1107-1112, 2013![]()

8) Kimoto, S., Bazmi, H. H., Lewis, D. A.: Lower expression of glutamic acid decarboxylase 67 in the prefrontal cortex in schizophrenia: contribution of altered regulation by Zif268. Am J Psychiatry, 171; 969-978, 2014![]()

9) Kimoto, S., Zaki, M. M., Bazmi, H. H., et al.: Altered Markers of Cortical gamma-Aminobutyric Acid Neuronal Activity in Schizophrenia: Role of the NARP Gene. JAMA Psychiatry, 72; 747-756, 2015![]()

10) Koike, S., Yamaguchi, S., Ojio, Y., et al.: Effect of name change of schizophrenia on mass media between 1985 and 2013 in Japan: A text data mining analysis. Schizophr Bull, 42; 552-559, 2016![]()

11) Lewis, D. A., Hashimoto, T., Volk, D. W.: Cortical inhibitory neurons and schizophrenia. Nat Rev Neurosci, 6; 312-324, 2005![]()

12) Lieberman, J. A., Perkins, D., Belger, A., et al.: The early stages of schizophrenia: speculations on pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches. Biol Psychiatry, 50; 884-897, 2001![]()

13) Liberman, R. P., Kopelowicz, A.: Recovery from schizophrenia: a concept in search of research. Psychiatr Serv, 56; 735-742, 2005![]()

14) Makinodan, M., Rosen, K. M., Ito, S., et al.: A critical period for social experience-dependent oligodendrocyte maturation and myelination. Science, 337; 1357-1360, 2012![]()

15) McGorry, P. D., Yung, A. R., Phillips, L. J., et al.: Randomized controlled trial of interventions designed to reduce the risk of progression to first-episode psychosis in a clinical sample with subthreshold symptoms. Arch Gen Psychiatry, 59; 921-928, 2002![]()

16) Meier, M. H., Caspi, A., Reichenberg, A., et al.: Neuropsychological decline in schizophrenia from the premorbid to the postonset period: evidence from a population-representative longitudinal study. Am J Psychiatry, 171; 91-101, 2014![]()

17) Penttila, M., Jaaskelainen, E., Hirvonen, N., et al.: Duration of untreated psychosis as predictor of long-term outcome in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry, 205; 88-94, 2014![]()

18) Perkins, D. O., Gu, H., Boteva, K., et al.: Relationship between duration of untreated psychosis and outcome in first-episode schizophrenia: a critical review and meta-analysis. Am J Psychiatry, 162; 1785-1804, 2005![]()

19) Posthuma, D., de Geus, E. J., Boomsma, D. I.: Perceptual speed and IQ are associated through common genetic factors. Behav Genet, 31; 593-602, 2001![]()

20) Ripke, S., O'Dushlaine, C., Chambert, K., et al.: Genome-wide association analysis identifies 13 new risk loci for schizophrenia. Nat Genet, 45; 1150-1159, 2013![]()

21) Smith, K.: Trillion-dollar brain drain. Nature, 478; 15, 2011![]()

22) Steven, M., Silverstein, W. D. S., Menditto, A. A.: Schizophrenia: Advance in Psychotherapy―Evidence-Based Practice―. Hogrefe & Huber Publisher, Boston, 2006(岸本年史監訳: 統合失調症. エビデンス・ベイスド 心理療法シリーズ, 第4巻. 金剛出版, 東京, 2013)

23) Sullivan, P. F., Kendler, K. S., Neale, M. C.: Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. Arch Gen Psychiatry, 60; 1187-1192, 2003![]()

24) Takahashi, T., Suzuki, M., Zhou, S. Y., et al.: A follow-up MRI study of the superior temporal subregions in schizotypal disorder and first-episode schizophrenia. Schizophr Res, 119; 65-74, 2010![]()

25) Tandon, R., Nasrallah, H. A., Keshavan, M. S.: Schizophrenia, "just the facts" 5. Treatment and prevention. Past, present, and future. Schizophr Res, 122; 1-23, 2010![]()

26) Thompson, P. M., Vidal, C., Giedd, J. N., et al.: Mapping adolescent brain change reveals dynamic wave of accelerated gray matter loss in very early-onset schizophrenia. Proc Natl Acad Sci U S A, 98; 11650-11655, 2001![]()

27) Yung, A. R., Phillips, L. J., Yuen, H. P., et al.: Psychosis prediction: 12-month follow up of a high-risk ("prodromal") group. Schizophr Res, 60; 21-32, 2003![]()