【背景・目的】知的障害児は精神障害や行動障害を頻繁に併存する.行動障害に対する薬物療法の有効性を支持する質の高いエビデンスは十分に蓄積されていないものの,その治療のために向精神薬処方という治療選択肢をとる場合は少なくない.本研究では,知的障害児に対する向精神薬の処方実態を把握することを目的とした.

【方法】日本医療データセンターが構築する,健康保険組合加入者の大規模レセプトデータベースを用いて,コホート研究を実施した.2012年4月から2013年3月の間に,知的障害の診断を有する3~17歳の外来患者を1年間追跡した.主要評価項目を向精神薬の処方割合,副次評価項目を処方日数,多剤処方割合,抗精神病薬の平均投与量の割合とした.

【結果】分析対象者2,035人うち,抗精神病薬が12.5%,抗不安・睡眠薬が12.4%,ADHD治療薬が4.8%,気分安定薬が2.4%,抗うつ薬が1.8%に処方されていた.抗精神病薬と抗不安・睡眠薬の処方割合は,年齢の上昇に伴って増加していた.抗精神病薬の処方日数の中央値は6歳を超えると300日前後となり,3~5歳の処方日数の2倍以上となった.また,抗精神病薬の多剤処方割合と大量処方割合(クロルプロマジン換算300 mg/日超)も年齢の上昇に伴って増加していた.

【結論】本研究では,抗精神病薬と抗不安・睡眠薬の処方割合は先行研究よりも高いこと,抗精神病薬は長期処方となる傾向が認められることが示された.知的障害児に対する行動障害治療ガイドラインや,多剤処方・大量処方ケースのモニタリングなど,知的障害児における有効で安全な薬物療法を担保するための制度的な枠組み作りが求められる.

2)一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構研究部

3)公立大学法人横浜市立大学附属病院児童精神科

*連絡責任者

受付日:2016年5月19日

受理日:2016年5月19日

はじめに

知的障害児はその認知機能発達の遅滞やさまざまな社会的スキル獲得の遅滞のみならず,さまざまな精神障害・発達障害を併存していることが多い.系統的レビューによると,30~50%もの知的障害児がなんらかの併存する精神障害を有しており,それは児童期から青年期まで持続することが多いと報告されている6).また,重度の知的障害を有する者の中には著しい他害行為や自傷行為など強度行動障害と呼ばれる状態を呈して通常の生活環境での処遇がひどく困難になるものも少なくない12).強度行動障害は「精神科的な診断として定義される群とは異なり,直接的他害(噛み付き,頭突き等)や,間接的他害(睡眠の乱れ,同一性の保持),自傷行為等が通常考えられない頻度と形式で出現し,その養育現場では著しく処遇の困難な者であり,行動的に定義される群」であり,「家庭にあって通常の育て方をし,かなりの養育努力があっても著しい処遇困難が持続している状態」と記載されている12).つまり,強度行動障害は精神医学的診断として定義されているものではない.

知的障害児の行動障害に対する向精神薬にはどれだけのプラセボ対照無作為化比較試験による根拠があるのだろうか.実際には,知的障害を伴う行動障害に対する向精神薬の有効性はほとんど検討されていない.それにもかかわらず実臨床で向精神薬を使用することは少なくない.この背景として,知的障害を伴う行動障害と臨床像が類似している児童思春期の自閉スペクトラム症に伴う易刺激性などに対しては,aripiprazoleとrisperidoneなど非定型抗精神病薬の有効性が示されているため10),臨床家はその根拠を援用していると考えられる.実際,知的障害を伴う行動障害に対する抗精神病薬投与の無作為化比較試験の報告はまだ少ない10).このように,知的障害児・者の行動障害に対する向精神薬投与についての世界精神医学会のガイドラインでは,行動障害の背景に明らかな精神疾患が診断されない場合には非薬物療法を第一に検討することを推奨している3).

知的障害児を対象として向精神薬の処方実態を検討した先行研究は,著者らの知る限り5つある2)5)9)19)24).学校・デイケア・入所施設における862名の知的障害児(4~18歳)を対象としたオランダの研究では,10%に向精神薬(うち4%に抗精神病薬)が処方されており,広汎性発達障害の併存とコミュニケーション障害の存在が向精神薬処方の主な要因になると指摘されている2).特別支援学校における176名の知的障害児(10~18歳)を対象としたオーストラリアの研究では,9%にADHD治療薬,6%に抗うつ薬,そして5%に抗精神病薬が処方されていたと報告されている5).この研究では,男性であることと行動障害を有することが向精神薬処方の主な要因になると指摘されている5).さらに,レセプトデータベースを活用することにより処方情報の正確性と調査対象の悉皆性を高めた研究として,外来におけるのべ97万名の知的障害児・者を対象とした台湾の事例がある9).向精神薬の処方割合は,1997年から2007年の間に18%から23%に増加していた9).

わが国の知的障害児・者への向精神薬の処方実態については,少数ながら先行研究が存在する.向精神薬の処方割合は,知的障害児入所施設における140名の職員を対象とした研究では34%14),障害者更生相談所における742名の知的障害者(17~80歳)を対象とした研究では38%17)であったと報告されている.また,重度心身障害児病棟における76名の知的障害児・者(平均年齢33歳)を対象とした研究23)では,広汎性発達障害の併存があるケースでは抗精神病薬の剤数が多いこと,抗精神病薬の平均投与量が高いことが指摘されている.これら3つの先行研究は貴重な知見を提供しているが,いずれも小規模かつ横断的研究であり,処方情報の正確性に限界を有する研究もある.わが国における知的障害児への向精神薬の処方実態を把握するためには,台湾においてレセプトデータベースを活用した研究のように9),より処方情報の正確性と調査対象の悉皆性の高い研究が求められよう.そこで本研究では,健康保険組合加入者の大規模レセプトデータベースを活用して,知的障害児に対する向精神薬の処方実態を把握することを目的とした.

I.対象と方法

1.データ源

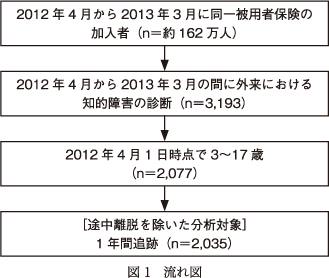

本研究では,日本医療データセンターが構築する,JMDCデータベースを用いて,コホート研究を実施した.日本医療データセンターは,50以上の健康保険組合に対し,保険者が保有するレセプト情報(医科入院,医科入院外,DPC,調剤レセプト)と被保険者台帳の提供を求め,JMDCデータベースを構築している11)18).JMDCデータベースにおいて,2012年4月から2013年3月のすべての期間に同一の被用者保険に加入している総数は1,621,417人であり,これは日本人口の約1.4%をカバーしている20).これまで,JMDCデータベースは,精神疾患の臨床疫学研究の実施のために,さまざまな研究者により活用されてきている15).

2.コホートの定義

本研究における適格基準は,①2012年4月から2013年3月のすべての期間に同一の被用者保険に加入している者,②2012年4月1日時点の年齢が3~17歳である者,③2012年4月から2013年3月の間に,疑い病名を除く知的障害に関する傷病名(ICD-10:F70~F79)を含む外来レセプトがある者とした.2012年4月から2013年3月の間に,初めて適格基準に該当した診療日を基準日として,その後,最大2014年3月までの1年間(365日間)を観察期間とした.なお,観察期間に,他の被用者保険に変更した者あるいは死亡した者は,分析対象から除外した.

3.評価項目

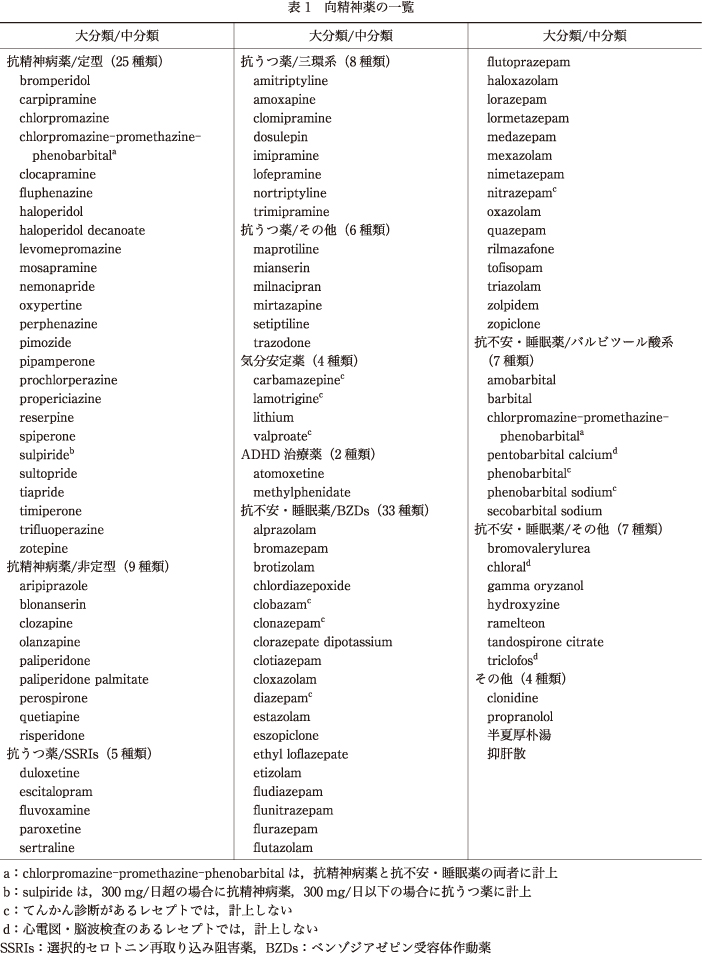

主要評価項目は,向精神薬の処方割合とした.副次評価項目は,向精神薬の処方日数,向精神薬の多剤処方割合,抗精神病薬の平均投与量の割合とした.ここで,向精神薬は,抗精神病薬(34種類),抗うつ薬(19種類),気分安定薬(4種類),ADHD治療薬(2種類),抗不安・睡眠薬(47種類),その他(4種類)の6つに大別した(表1).合剤であるchlorpromazine-promethazine-phenobarbitalは,抗精神病薬と抗不安・睡眠薬の両者に計上した.また,sulpirideは,300 mg/日超の場合に抗精神病薬,300 mg/日以下の場合に抗うつ薬として計上した.抗てんかん薬として使用可能な,carbamazepineなどは,てんかん診断のあるレセプトでは計上しないこととした.心電図や脳波検査などにおける睡眠薬として使用可能な,triclofosなどは,心電図あるいは脳波検査のあるレセプトでは,計上しないこととした.向精神薬の多剤処方は,先行研究を参考に,同クラスの向精神薬2剤以上を,観察期間に31日以上連続で処方されていることと定義した16).抗精神病薬の処方量は,先行研究に基づいて,クロルプロマジン換算により1日あたりの平均投与量を求め,100 mg/日未満,100~299 mg/日,300~499 mg/日と500 mg/日以上の4水準に区分した4).

4.観察項目

年齢区分を観察項目とした.年齢は,3~5歳,6~11歳,12~14歳と15~17歳の4水準に区分した.これらの年齢は,それぞれ,就学前,小学生,中学生と高校生に対応している.

5.統計解析

すべての統計解析には,データ解析環境R version 3.0.3を用いた.統計的推定における信頼水準は95%とした.質的変数については,割合とその信頼区間を算出した.時間変数については,中央値とその四分位範囲を算出した.それぞれの評価項目について,年齢区分別に層別解析を行った.

6.倫理的配慮

本研究は,すでに連結不可能匿名化されている情報のみを用いた研究であるため,人を対象とする医学系研究に関する倫理指針等の対象外である.また,医療経済研究機構の研究倫理審査委員会規定に従い,倫理審査委員会の申請は必要ないと判断した.なお,本研究における情報の利用にあたり,医療経済研究機構は,日本医療データセンターと秘密保持契約を締結した.さらに,情報の適正管理のため,情報の利用区域を情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲に制限することに加え,端末をインターネットなどの外部ネットワークに接続しないことなど,「統計法33条の運用に関するガイドライン」21)を遵守した.

II.結果

1.調査対象の特性

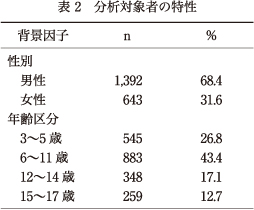

適格基準に該当した分析対象者数は2,035人であった(図1).分析対象のうち,男性が68.4%,6~11歳が43.4%を占めていた(表2).

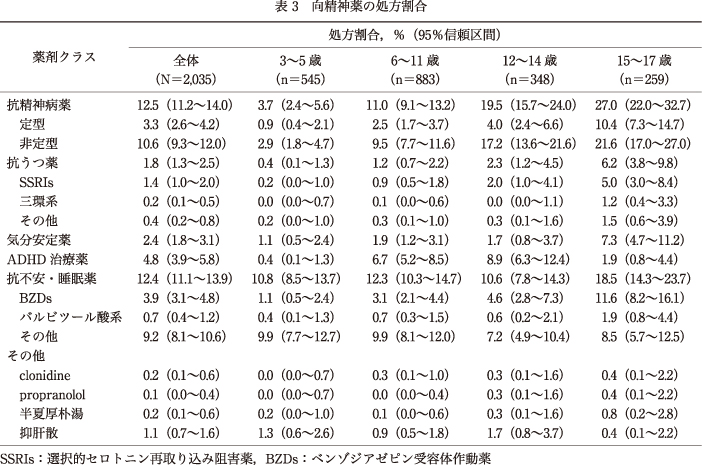

2.向精神薬の処方割合(表3)

分析対象者のうち,抗精神病薬が12.5%,抗不安・睡眠薬が12.4%,ADHD治療薬が4.8%,気分安定薬が2.4%,抗うつ薬が1.8%に処方されていた.その他の向精神薬(clonidine,propranolol,半夏厚朴湯と抑肝散)の処方割合は1.1%以下であった.抗不安・睡眠薬の中では,その他の抗不安・睡眠薬(triclofosやhydroxyzineなど)が9.2%,ベンゾジアゼピン受容体作動薬が3.9%に処方されていた.抗精神病薬の中では,非定型抗精神病薬が10.6%,定型抗精神病薬が3.3%に処方されていた.その他の向精神薬の中では,抑肝散が1.1%,clonidineが0.2%に処方されていた.

抗精神病薬の処方割合は,3~5歳では3.7%,6~11歳では11.0%,12~14歳では19.5%,15~17歳では27.0%であり,年齢とともに処方割合が増加していた.また,抗不安・睡眠薬の処方割合は,3~5歳では10.8%,6~11歳では12.3%,12~14歳では10.6%,15~17歳では18.5%であり,12~14歳を除いて年齢とともに処方割合が増加していた.

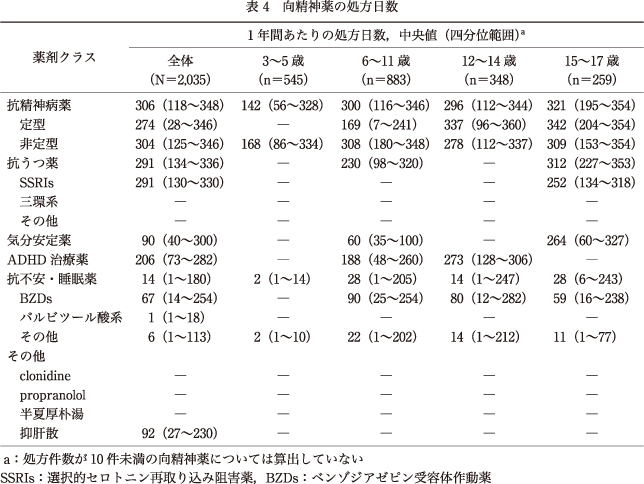

3.向精神薬の処方日数(表4)

1年間の観察期間のうち処方日数の中央値は,抗精神病薬が306日,抗うつ薬が291日,ADHD治療薬が206日,抗不安・睡眠薬が14日であった.抗精神病薬の処方日数は,3~5歳では142日,6~11歳では300日,12~14歳では296日,15~17歳では321日であり,3~5歳を除いて処方日数は同程度であった.

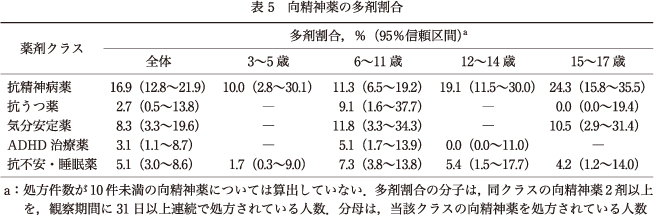

4.向精神薬の多剤処方割合(表5)

向精神薬の多剤処方割合は,抗精神病薬では16.9%,気分安定薬では8.3%,抗不安・睡眠薬では5.1%,ADHD治療薬では3.1%であった.抗精神病薬の多剤処方割合は,3~5歳では10.0%,6~11歳では11.3%,12~14歳では19.1%,15~17歳では24.3%であり,年齢とともに多剤処方割合が増加していた.単剤処方の症例と比較して,多剤処方の症例の抗精神病薬の処方日数は65日長かった(95%信頼区間:41~115日;処方日数の中央値:285日vs. 350日).

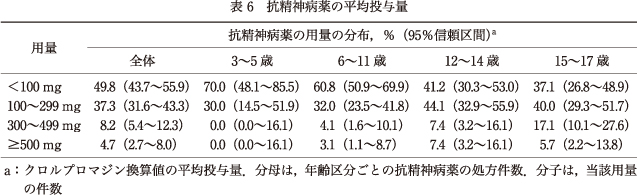

5.抗精神病薬の平均投与量の割合(表6)

抗精神病薬の平均投与量が300 mg/日以上の割合は,12.9%であった.この値は,3~5歳では0%,6~11歳では7.2%,12~14歳では14.7%,15~17歳では22.9%であり,年齢とともに高用量処方割合が増加していた.

III.考察

本研究では,健康保険組合加入者の大規模レセプトデータベースを活用して,知的障害児に対する向精神薬処方の実態を検討した結果,①知的障害児の10人に1人へ抗精神病薬や抗不安・睡眠薬が処方されていること,②抗精神病薬の年間処方日数は10ヵ月以上にわたることが多く,多剤処方となっている症例はより長期処方となる傾向が認められること,③抗不安・睡眠薬の年間処方日数は14日程度と短期間であることが示された.以下では,向精神薬の処方割合を先行研究と比較するとともに,処方割合が高い抗精神病薬と抗不安・睡眠薬について,この3つの主要な結果が得られた要因と今後の課題を考察する.

1.向精神薬の処方割合の先行研究との比較

抗精神病薬の処方割合は,本研究では12.5%であるのに対し,先行研究では4~9%と報告されているため5)9)24),本研究の値は先行研究よりも高いと考えられる.抗不安・睡眠薬の処方割合は,本研究では12.4%であるのに対し,先行研究では1~10%と報告されているため2)5)9)24),本研究の値は先行研究よりも高いと思われる.抗うつ薬の処方割合は,本研究では1.8%であるのに対し,先行研究では0~6%と報告されているため2)5)9)24),本研究の値は先行研究の範囲内といえるだろう.ADHD治療薬の処方割合は,本研究では4.8%であるのに対し,先行研究では2~9%と報告されているため5)9)24),本研究の値は先行研究の範囲内と考えられる.

興味深いことに,その他の向精神薬のうち,最も頻繁に処方されていたのは漢方薬の抑肝散であった.これは抑肝散が6~17歳の広汎性発達障害児の焦燥・攻撃性を改善したとする非盲検試験で報告されているように25),発達障害児医療の現場では比較的用いられやすい薬剤として認識されている可能性がある.また,clonidineの処方割合は,本研究では0.2%であるのに対し,先行研究では1~3%と報告されているため2)5)24),本研究の値は先行研究よりも低いと思われる.

2.抗精神病薬について

本研究で示されたように,6~11歳の段階ですでに10%以上の症例に抗精神病薬が処方されていることを考えると,知的障害児への抗精神病薬は行動障害のために処方されている可能性が高いと考えられる.

抗精神病薬の年間処方日数の中央値は,3~5歳では142日,6~11歳では300日と就学と同時に倍増していた.就学前後の段階で抗精神病薬の処方が始まり,以後,処方が長期化している症例が多いことがうかがえる.抗精神病薬の長期処方により,体重増加1),糖代謝異常1),脂質異常1)や遅発性ジスキネジア7)のリスクが上がることが知られており,長期処方に伴う有害事象の増大が懸念される.こうした抗精神病薬の処方が長期化しやすい背景には,教育現場において環境調整を中心とした合理的配慮や,医療場面において行動療法を中心とした非薬物療法の普及などが十分とはいえない状況が関連している可能性がある.そもそも,知的障害児の行動障害に対する抗精神病薬の有効性は6~12週間という短い治療期間でのみ確認されており,長期的な有効性についてはエビデンスがないため13),質の高い臨床研究による抗精神病薬の長期的有効性についての検討が必要である.

抗精神病薬の平均投与量(クロルプロマジン換算)が300 mg/日以上の割合は,年齢が上昇するに伴って増加し,15~17歳では23%に達することが示された.成人(平均年齢37歳)を対象とした先行研究では,この値は20%前後と報告されている4).本研究の高用量処方割合は15~17歳の段階ですでに,先行研究における成人の値と同程度といえる.処方期間にかかわらず高用量処方により,高プロラクチン血症のリスクが上がることが知られており8),高用量処方に伴う有害事象の増大が懸念される.

同クラスの成分が2剤以上となる多剤処方割合については,先行研究では全く検討されていない.抗精神病薬の多剤処方割合は,6~11歳では11.3%,12~14歳では19.1%と,中学生以上の年齢を境に倍増していた.思春期前後における行動障害の深刻化に伴う処方行動の変化であることは容易に推察できる.しかし,竹内らの総説22)で指摘されているように,抗精神病薬の多剤併用は治療効果判定や副作用の評価を困難にし,薬物相互作用に伴う副作用の増強の可能性が高まるなど,さまざまなリスクが存在する.このため,各関係学会レベルでの知的障害児の行動障害治療ガイドライン作成や,抗精神病薬を投与された知的障害児のモニタリングの施行を中心とした施策により多剤・大量療法を予防して,知的障害児の安全な薬物療法を担保する必要がある.

3.抗不安・睡眠薬について

抗不安・睡眠薬の処方割合は,本研究では12.4%であるのに対し,施設入所者を対象とした先行研究では9%と報告されていた19).研究対象が異なるため比較は慎重に行うべきだが,処方割合が高くなりがちな傾向にある施設入所者を対象とした先行研究よりも,すべての外来患者を対象とした本研究の方が,高率に抗不安・睡眠薬が処方されていたことは事実である.一方で,本研究で示されたように,抗不安・睡眠薬の年間処方日数の中央値は14日程度と短く抑えられている.小児において抗不安・睡眠薬の長期処方に伴う依存形成のリスクを最小限にとどめるべく,頓用としての処方が大半を占めているものと予想される.

4.本研究の限界

本研究はレセプトデータを基にした情報を用いた研究である.このため,知的障害に併存する精神疾患や発達障害の存在の有無や入所支援施設の利用の有無については考慮することができない.広汎性発達障害などの発達障害の診断や,統合失調症,双極性障害などの精神障害の併存や入所支援施設の利用が向精神薬処方にどのように影響しているかについては,標準化された診断手順を踏襲した研究を別途計画する必要がある.

また,本研究は被用者保険に加入しているケースのみを対象としており,国民健康保険,国民年金保険の加入者や生活保護のケースはカバーしていない.つまり,今回の研究は被用者保険に継続的に加入しているケースという経済的にもある程度安定している世帯を中心とした調査結果を示しており,生活保護など社会経済状況が異なる母集団を扱えていないということが限界の1つと考えられる.

おわりに

本研究で得られた所見より,わが国の知的障害児に対する向精神薬処方は,海外における先行研究に比して向精神薬の投与割合が高く,長期的かつ継続的に処方されているといえる.小学生年齢においてすでに向精神薬の多剤処方・抗精神病薬の大量処方がみられはじめ,年齢の上昇に伴ってその割合は増加していく.知的障害児に対する行動障害治療ガイドラインや,多剤処方・大量処方ケースのモニタリングなど,知的障害児における有効で安全な薬物療法を担保するための制度的な枠組み作りが求められている.

利益相反

井上は,ヤンセンファーマおよびイーライリリーから講演料を受けた.奥村は,ヤンセンファーマからアドバイザリー料を受けた.藤田は,ヤンセンファーマ,大塚製薬,田辺三菱製薬,グラクソ・スミスクラインおよびイーライリリーから講演料を受けた.その他の過去3年以内に開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本研究は,平成27年度医療経済研究機構自主研究事業「知的障害者への向精神薬使用の適正化に関する研究」(PJ:15303)の助成を受けた.

1) Arango, C., Giraldez, M., Merchan-Naranjo, J., et al.: Second-generation antipsychotic use in children and adolescents: a six-month prospective cohort study in drug-naive patients. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 53; 1179-1190, 1190. e1-4, 2014![]()

2) de Bildt, A., Mulder, E. J., Scheers, T., et al.: Pervasive developmental disorder, behavior problems, and psychotropic drug use in children and adolescents with mental retardation. Pediatrics, 118; e1860-1866, 2006![]()

3) Deb, S., Kwok, H., Bertelli, M., et al.: International guide to prescribing psychotropic medication for the management of problem behaviours in adults with intellectual disabilities. World Psychiatry, 8; 181-186, 2009![]()

4) Deb, S., Unwin, G., Deb, T.: Characteristics and the trajectory of psychotropic medication use in general and antipsychotics in particular among adults with an intellectual disability who exhibit aggressive behaviour. J Intellect Disabil Res, 59; 11-25, 2015![]()

5) Doan, T., Ware, R., McPherson, L., et al.: Psychotropic medication use in adolescents with intellectual disability living in the community. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 23; 69-76, 2014![]()

6) Einfeld, S.L., Ellis, L.A., Emerson, E.: Comorbidity of intellectual disability and mental disorder in children and adolescents: a systematic review. J Intellect Dev Disabil, 36; 137-143, 2011![]()

7) Garcia-Amador, M., Merchan-Naranjo, J., Tapia, C., et al.: Neurological Adverse Effects of Antipsychotics in Children and Adolescents. J Clin Psychopharmacol, 35; 686-693, 2015![]()

8) Hongkaew, Y., Ngamsamut, N., Puangpetch, A., et al.: Hyperprolactinemia in Thai children and adolescents with autism spectrum disorder treated with risperidone. Neuropsychiatr Dis Treat, 11; 191-196, 2015![]()

9) Hsu, S.W., Chiang, P.H., Chang, Y.C., et al.: Trends in the use of psychotropic drugs in people with intellectual disability in Taiwan: a nationwide outpatient service study, 1997-2007. Res Dev Disabil, 35; 364-372, 2014![]()

10) Ji, N., Findling, R.L.: An update on pharmacotherapy for autism spectrum disorder in children and adolescents. Curr Opin Psychiatry, 28; 91-101, 2015![]()

11) Kimura, S., Sato, T., Ikeda, S., et al.: Development of a database of health insurance claims: standardization of disease classifications and anonymous record linkage. J Epidemiol, 20; 413-419, 2010![]()

12) 行動障害児 (者) 研究会: 強度行動障害児 (者) の行動改善および処遇のあり方に関する研究. 財団法人キリン記念財団助成研究報告書. 1989

13) McQuire, C., Hassiotis, A., Harrison, B., et al.: Pharmacological interventions for challenging behaviour in children with intellectual disabilities: a systematic review and meta-analysis. BMC Psychiatry, 15; 303, 2015![]()

14) 中山 浩: 知的障害児入所施設における精神医療的対応の実態調査とその検討. 児童青年精神医学とその近接領域, 42; 57-65, 2001

15) 奥村泰之, 吉田和樹: 日本におけるレセプト情報等を活用した精神疾患の臨床疫学研究: 臨床データベース構築に向けて. 臨床精神薬理, 18; 1019-1026, 2015

16) Okumura, Y., Tachimori, H., Matsumoto, T., et al.: Exposure to psychotropic medications prior to overdose: a case-control study. Psychopharmacology (Berl), 232; 3101-3109, 2015![]()

17) 小野善郎: 精神遅滞者における向精神薬の使用状況. 精神医学, 42; 697-703, 2000

18) Ooba, N., Setoguchi, S., Ando, T., et al.: Claims-based definition of death in Japanese claims database: validity and implications. PLoS One, 8; e66116, 2013![]()

19) Scheifes, A., de Jong, D., Stolker, J.J., et al.: Prevalence and characteristics of psychotropic drug use in institutionalized children and adolescents with mild intellectual disability. Res Dev Disabil, 34; 3159-3167, 2013![]()

20) 総務省統計局: 人口推計: 第1表 年齢 (各歳), 男女別人口. 2013 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000020402435) (参照2015-01-27)

21) 総務省政策統括官: 統計法第33条の運用に関するガイドライン. 2011 (http://www.soumu.go.jp/main_content/000398982.pdf) (参照2016-09-28)

22) 竹内啓善, 渡邊衡一郎: 多剤併用療法はなぜ行われるか: 抗精神病薬の併用を中心として. 臨床精神医学, 32; 621-627, 2003

23) 田中恭子, 會田千重, 平野 誠: 強度行動障害の医学的背景と薬物治療に関する検討. 脳と発達, 38; 19-24, 2006

24) Tobi, H., Scheers, T., Netjes, K.A., et al.: Drug utilisation by children and adolescents with mental retardation: a population study. Eur J Clin Pharmacol, 61; 297-302, 2005![]()

25) Wake, R., Miyaoka, T., Inagaki, T., et al.: Yokukansan (TJ-54) for irritability associated with pervasive developmental disorder in children and adolescents: a 12-week prospective, open-label study. J Child Adolesc Psychopharmacol, 23; 329-336, 2013![]()