全国の国立大学法人を対象にした調査によれば,2012年度に自殺した学生の10万人比は15.7人であった.多くの大学において,自殺予防はメンタルヘルス対策の中でも重要なテーマであり,それぞれが対策に取り組んでいる.2009年,国立大学法人における自殺防止対策の現状が調査された.2010年,この調査結果の検討から,大学生の自殺防止対策に関するガイドライン「大学生の自殺対策ガイドライン2010」が作られた.ガイドラインでは,第1章においては自殺予防の基本理念について,第2章においては自殺リスク要因について,第3章においては自殺防止の体制と活動について言及されている.当大学の医療系キャンパスにおいては,保健管理センターが中心となってメンタルヘルス対策と自殺防止対策を行っている.一次予防は,新入学生に対するメンタルヘルスについてのミニレクチャー,メンタルヘルスについての授業,定期的な研修会や講演会などである.二次予防は,定期健康診断時におけるメンタルヘルス不調者の精神科医による面接,学外医療機関への紹介などである.三次予防は,休学者が復学するためのサポート,精神疾患をもつ学生などの定期的な診察,自殺発生時の事後対応などである.メンタルヘルス対策を行う際は,限られた資源を効率よくマネジメントすることが重要であり,こうした取り組みが結果的に自殺予防対策につながると考えている.

はじめに

全国の国立大学法人を対象にした調査2)では,2012年度に自殺した学生の10万人比は15.7人であり,多くの大学が学生の自殺問題を抱えている状況である.そのため,ほぼ全ての大学において,自殺予防はメンタルヘルス対策の中でも重要なものとして位置づけられており,各大学ともに,工夫して取り組んでいる.本稿では,大学における自殺予防対策の現状を概観するとともに,岡山大学(以下,当大学)医療系キャンパスにおけるメンタルヘルス対策と自殺予防対策の取り組みについて報告する.

I.大学生の自殺率の推移

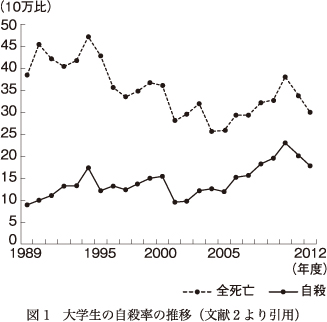

図1に示したように2),近年,大学生の自殺率は高止まりの傾向があり,深刻な状況が続いている.

II.大学生の自殺の特徴

内田5)は,1985~2005年度まで21年間にわたる全国の国立大学法人大学生の自殺に関するデータを集計分析(自殺学生987人)し,大学生の自殺には次のような特徴があると報告している.

①性別では男子に多い.

②1996年度からは,自殺が大学生の死因の第1位を占める深刻な状態が続いている.

③自殺者数では母集団の多い4年制理系と文系の男子で多い.

④医学部男子と文系男子で自殺率が特に高い.

⑤自殺率を学年で比較すると,最終学年と留年生で高い.

⑥精神科診断がついた者は約19%で,気分障害と統合失調症,統合失調型障害,妄想性障害が多い.

⑦保健管理センターが自殺学生に関与したのは約19%である.

⑧自殺手段では,縊死,飛び降りの順で多い.

対策としては,保健管理センターなどの学内サービス施設の存在を広めること,学生と教職員への自殺予防教育,および大学の教育体制や管理体制の変革も必要と考えられる.特に医学部では組織的教育改革が望まれると提言している.

III.大学生の自殺予防対策の現状

2009年に,全国の国立大学法人を対象にした自殺予防対策の現状についての調査3)(59大学から回答)によると,実施頻度の高い自殺防止活動は,①自殺防止に関する授業・研修,②自殺に関する相談(電話やEメール相談など),③その他の活動(学生のピアサポート体制,相談体制の設置),④就学または就業の長期停滞者に対する担当者による訪問,⑤自殺企図の発生時の家族との連携などであった.ただし,これらは日常のメンタルヘルス活動の一環として行われているもので,自殺防止活動として特化したものは少なかったという結果であった.

調査結果の検討からは,「自殺防止を大学全体の課題として受け止め,全ての教職員や学生が,その役割に応じて連携しながら有機的に対応できる体制の必要性」が示唆された.その後,この調査に基づき,大学生の自殺予防対策に関するガイドラインが検討され,2010年3月に「大学生の自殺対策ガイドライン2010」1)としてまとめられている.

IV.大学生の自殺対策ガイドライン2010の概要

ガイドラインは3章から構成され,第1章は基本理念,第2章は自殺リスク要因,第3章は自殺防止の体制と活動について記載されている.

第1章の基本理念では,①自殺者を発生させるリスク要因をできる限り大学の生活環境(キャンパス)から排除するために何ができるかという視点から自殺対策を考えることが大切であること,②自殺を個人的な問題とみなさず,その背景に様々な社会的要因があることを踏まえ,社会的な取り組みとして実施されなければならないこと,③大学における個人的・社会的なリスク要因に普段より注意を払うことは何よりも自殺を防ごうとする大学人の決意を強化することにつながるといった内容が述べられている.

第2章のリスク要因では,大学特有のリスク要因と一般的なリスク要因を分類している.前者には,①大学生活不適応(不本意入学,孤立,不登校,ひきこもりなど),②学業不振(単位修得不良,留年,頻繁な欠席,卒論・修論の未提出),③就職困難(進路決定保留,就職未定など),④長時間作業(研究活動や論文執筆など)が挙げられている.後者には,⑤自殺関連行動(虚無的・厭世的な思考,絶望感,希死念慮や自殺念慮,自殺企図や自殺未遂の既往など),⑥精神疾患(うつ病性障害,統合失調症,睡眠障害,心気症などの神経症性障害など),⑦喪失状況(愛情対象の喪失,経済的困窮,家庭内不和,近親者の死別),⑧アルコール・物質(薬物)乱用,⑨重大な対人被害(ハラスメント,深刻ないじめ)が挙げられている.ガイドラインでは,①~④のリスク要因を示す者を「リスク者」,⑤~⑨のリスク要因を示す者を「ハイリスク者」と呼んでいる.

第3章の自殺防止の体制と活動では,自殺対応に関する組織的体制と施設の整備の項目の中で,「自殺対応会議」の設置が提言されている.会議では,ハイリスク者の情報収集,自殺防止に関する啓発的援助,自殺防止対策や支援活動の立案,関係者間の連絡調整,実施した対策の再評価,風評やマスコミの対応,ハイリスク者の復学プログラムの作成,群発(連鎖)自殺防止のための集団面接の立案などを担うと示されている.その他の項目としては,普及啓発活動,関係者や学内支援者との連携,保健管理センターの役割,保護者・家族との連携,医療機関への紹介,自殺企図・未遂・完遂に対する対応があり,それぞれ指針が示されている.

なお,このガイドラインは,自殺対策の基盤となる理念を尊重しながら,各大学の実情に即して利用できるものであることを前提にして書かれている.

V.当大学医療系キャンパスにおけるメンタルヘルス対策と自殺予防対策

当大学の医療系キャンパスには,医学部〔医学科,保健学科(看護,放射線,検査)〕と歯学部があり,学部生が約3,600人,大学院生が約2,000人である.

制度化された学生支援としては,担任制をとり,担任が学生の相談に乗るなど必要に応じて対応している.学科単位に教務委員会(教務的な案件に対応)と学生生活委員会(生活面の案件に対応)があり,学生に対する直接的な支援や担任のサポート,様々な問題への対応などを行っている.専門的な支援機関としては,保健管理センター,学生相談室,女性サポート室などが設置されている.

メンタルヘルス対策と自殺予防対策は,保健管理センターが中心となって行われている.一次予防としては,新入生に対するメンタルヘルスのミニレクチャー,メンタルヘルス関連の授業の開講,定期的な研修会や講演会,学部・学科からの要請による講演会などが行われている.ミニレクチャーや授業では自殺予防教育を必ず取り入れるようにしており,研修会や講演会でも数年に一度は自殺予防をテーマにしている.二次予防としては,定期健康診断時におけるメンタルヘルス不調者の精神科医による面接,学外医療機関への紹介などが行われている.三次予防としては,休学者の復学サポート,精神疾患などリスク要因のある学生との定期的な面談,メンタルヘルス関連事故の事後対応などが行われている.

支援体制において,本部キャンパスとの大きな違いは,医学科・歯学部はゼミ制をとっていないため,ゼミによる支援(指導教員や他のゼミ生による目配りや声かけなど)が得られないことである.そのため,支援体制に工夫が必要となってくる.次に挙げるような工夫をしている.

①メンタルヘルスの心理教育

保健管理センターが行っているメンタルヘルスの心理教育には次のものがある.新入生に対しては入学後のなるべく早い時期にメンタルヘルスの講義やグループワークを行っている.病院実習に入る前にはストレスマネジメントの講義を行っている.保健管理センターが担当するいくつかの授業では授業テーマの講義とともにメンタルヘルスの心理教育を行っている.各学部学科とも在学期間中に3~5回はメンタルヘルスの心理教育を受けている.

②休学者・留年者への対応

「語学研修」の理由で休学したが,実際には学生生活の不適応による抑うつ状態のため実家にひきこもっていたという事例が続いたことがあった.そこで,休学申請時には,学生だけではなく保護者も交えて教務委員長が面談を行い,休学申請理由の確認,休学中の過ごし方の指導などを行っている.復学前にも面談を行い,復学方法について指導している.留年生に対しては,学期初めあるいは年度初めに教務委員長が面談し,生活状況の確認や就学指導などを行っている.休学者・留年者ともに,背景にメンタルヘルス問題が疑われる場合には,保健管理センターの精神科医とカウンセラーが面談に同席している.

③国家試験不合格者への対応

国家試験が不合格となったときには自殺のリスクが高まると考えられる.そこで,国家試験結果発表後,速やかに不合格者に対しては教務係から連絡をとり,今後についての話をするが,その際,気持ちの落ち込みなどメンタルヘルス不調が疑われる場合は保健管理センターでの面談を勧めている.

④学生生活上の問題を抱えた学生への対応

いじめ,暴力,ストーカーなど学生生活上の問題を抱えた学生の情報は,窓口となった教員や部署,関係機関から教務係を通し教務委員長に集約される.案件の内容により,教務委員長が関係する部署や機関を招集し,対策にあたっている.

⑤自傷行為や過量服薬などへの対応について

リストカットなどの自傷行為や過量服薬への対応はその程度によるが,原則的には保護者へ連絡し,保健管理センターにおいて学生と保護者の面談を行っている.その際,こうした行為が今後も続くことが予想される場合には休学して療養(下宿生の場合は実家にて)を行い,こうした行為をしなくてすむようになってから復学するように指導している.この理由の1つは,自殺の危険性の早期発見と早期対応であるが,もう1つは,将来,医療人となる医療系学生には学生のときから医療人としての自覚をもってもらいたいという教育的な理由による.将来,患者の命を守り,適切な服薬を指導する立場になるわけであるから,学生の間に自身の身体を傷つけたり薬を乱用したりすることを断ち切ってもらいたいと考えている.

このような対応をすることでこうした行為が表面化せず水面下にもぐってしまうことが懸念されたが,指導する際に「あなたを入学させたからには,立派な医療人になれるようにサポートしたい」という旨を伝えることで,ある程度は回避できているのではないかと考えている.

⑥メンタルヘルス不調と特別配慮について

数年前,実習の参加規定日数を下回った複数の学生がいた際,メンタルヘルス不調が原因で欠席した学生には救済措置としてレポートを出すことで出席扱いとしたが,特別な理由もなく欠席した学生には救済措置を与えなかったことがあった.この後,当該学科の学生の間では「メンタルヘルス不調を理由にすれば,特別扱いをしてくれる」との噂が流れ,メンタルヘルス不調を理由に実習を欠席する学生が増えた.担当教員によれば,「メンタルヘルスが不調な上に,単位を落とすことになれば,さらに不調になってしまうと思った」というのがその理由であった.

このケースを教訓にして,いかなる理由であろうと原則的に学則を越えた特別配慮をしないことを関係者の間で合意した.メンタルヘルスが不調な学生への対応は学業上の特別配慮ではなく,適切に医療につなげることであると考えている.

⑦メンタルヘルス連携

授業の欠席日数が多い学生については,授業担当の教員から教務係に連絡が入る仕組みが作られつつある.教務係は当該学生の他の授業の出席状況や生活状況を把握し,教務委員長に報告する.当該学生にメンタルヘルス不調が疑われる場合は,保健管理センターにも連絡が入り,対応を協議している.連携会議は定期的なものは年に一度,年度末に行われている.教務係,教務委員長,学生生活委員長,保健管理センターの精神科医とカウンセラーなどが集まり,就学上や学生生活上の問題を抱えた学生や,メンタルヘルス不調の学生についての情報共有や対応などについて協議を行っている.メンタルヘルス問題発生時には,その都度,関係者が集まり連携会議を行っている.

⑧学生支援における保健管理センターの立ち位置について

医療系学部を受験した理由は様々だが,幼い頃より保護者から医療者になることに大きな期待をもたれていたり,自分自身も幼い頃から医療者になるしかないと強く思い込んでいたりする学生も多い.こうした学生の場合,成績不振や留年などをきっかけにして,「医療者に向いてないのではないか」「医療者になれなければ生きている価値がない」などと思いつめやすい傾向がある4).

学生支援における関係機関の役割分担としては,医療系学部の教員は教育をするのが本来業務であることからすると,学生に就学に励むように叱咤激励する「アクセル役」が適切であると考える.しかしながら,支援者全員が「アクセル役」だとすると思いつめた学生をさらに追い込んでしまうことにもなりかねない.そこで安全性を高めるためには,ペースを落としたり立ち止まったりすることを勧める「ブレーキ役」が支援者の中にいた方がよいと考えている.教育には直接かかわらない保健管理センターや学生相談室などがその役割を担うのが理にかなうであろう.

保健管理センターにおける面談では,このような学生に対しては「一般的な年数で卒業しなければならないと思わず,留年制度を利用しながら,自分のペースで卒業すればよい」「医療者になることだけが人生ではなく,あなたの良さを生かすことができる別の道もあるはずである」といった旨を繰り返し伝え,心理的なゆとりが広がるように支援している.

医療系キャンパスに保健管理センターが設置され10年以上が過ぎたが,ここ10年間は深刻なメンタルヘルス関連の事故は起きていない.この理由としては,自殺予防に特化した取り組みを行ってきたわけではないが,関係部署・機関が連携をとりながらここに挙げたような学生支援およびメンタルヘルス対策を継続して行ってきたことが1つの要因であると考えている.

おわりに

大学全入時代を迎え,多様な学生が入学するようになり,さらに外国人留学生も増加している.今後,大学生活への不適応を起こす学生が増加することが予想されるため,学生支援体制およびメンタルヘルス対策の整備が必要となってくるだろう.しかしながら,学生支援関係に十分な投資ができる大学ばかりではない.学生支援体制およびメンタルヘルス対策を限られた資源の中で効率よくマネジメントしていくことが大切であり,結果的に自殺予防対策につながると考えている.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 自殺問題検討ワーキンググループ: 大学生の自殺対策ガイドライン2010. 国立大学法人保健管理施設協議会メンタルヘルス委員会, p.1-17, 2010

2) 三浦 淳, 布施泰子, 苗村育郎ほか: 大学における休・退学, 留学生に関する調査第35報 (平成24年度集計結果). 第36回全国大学メンタルヘルス研究会報告書. p.26-31, 2015

3) 中村道彦: 大学の自殺防止に関する実態―自殺防止対策に関する調査報告―. 第31回全国大学メンタルヘルス研究会報告書. p.14-16, 2010

4) 大西 勝, 兒山志保美, 清水幸登ほか: 学生の自殺予防 (2). CAMPUS HEALTH, 48 (2); 22-26, 2011

5) 内田千代子: 21年間の調査からみえた大学生の自殺の特徴と危険因子―予防への手がかりを探る―. 精神経誌, 112 (6); 543-560, 2010