近年,精神科医療を取り巻く制度や政策が大きく変わりつつある.平成25年度からは,これまでいわゆる4疾病5事業として都道府県で運用されてきた医療計画に精神疾患が追加され,5疾病5事業として運用が開始された.平成25年6月13日には,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(精神保健福祉法)が成立し,原則,平成26年4月1日に施行された.また,精神障害者福祉については,平成28年4月を目途に障害者総合福祉法の見直しを控えている.精神保健福祉法をはじめとする医療政策と精神科医療は密接に結びついているものの,一線で研鑽を積む特に若手の精神科医が,そうした政策の仕組みや動向を把握する機会はそう多くはないと考えられる.そこで,本稿では,厚生労働省で精神科医療をはじめとする医療政策に携わってきた立場から,①厚生労働省における精神科医療政策の立案・成立までのプロセス,②その担い手である「医系技官」の役割について紹介し,③近年の大きな制度改正として精神保健福祉法改正の概要を解説する.

はじめに

近年,精神科医療を取り巻く制度や政策が大きく変わりつつある.平成25年度からは,これまでいわゆる4疾病5事業として都道府県で運用されてきた医療計画に精神疾患が追加され,5疾病5事業として運用が開始された3).平成25年6月13日には,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(精神保健福祉法)7)が成立し,原則,平成26年4月1日に施行された.また,精神障害者福祉については,平成28年4月を目途に障害者総合福祉法の見直しを控えている.

精神保健福祉法をはじめとする医療政策と精神科医療は密接に結びついているものの,一線で研鑽を積む特に若手の精神科医が,そうした政策の仕組みや動向を把握する機会はそう多くはないと考えられる.そこで,以下では,厚生労働省で精神科医療をはじめとする医療政策に携わってきた立場から,①厚生労働省における精神科医療政策の立案・成立までのプロセス,②その担い手である「医系技官」の役割について紹介し,③近年の大きな制度改正として精神保健福祉法改正の概要を解説したい.

I.精神医療政策の立案・成立過程

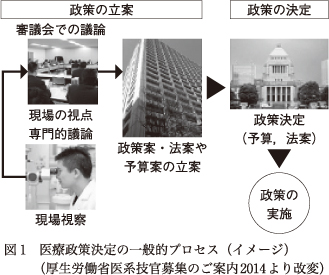

医療政策を立案し,実現する際の代表的なツールとしては法律,予算,診療報酬がある.これらのスケジュールやプロセスには様々なバリエーションがあるが,一般的には,以下のプロセスを経て実施される.すなわち,患者の声や医療現場での問題意識などに端を発し,政策上の課題を定義・整理するために審議会や検討会で患者代表,医療関係団体や有識者などによる専門的議論を行い,それを報告書などの形でとりまとめ,法案や予算案などの形で国会などにおいて審議され,政策決定を経て,実施される(図1).

平成26年4月1日の改正精神保健福祉法の施行を例に取れば,そこに至るまでには,主に以下のプロセスがあった.まず,平成22年6月29日に閣議決定された「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」5)において,精神障害者の医療についての課題や対策の方向性が示された.それに基づき,関連の検討会で審議が進められ,平成24年6月28日に報告書がとりまとめられた1)8).厚生労働省としては,それを踏まえた法律原案を作成し,内閣法制局での審査などを経て,閣議決定の上,平成25年通常国会に提出され,同年6月13日に改正法が成立した.また同法には,精神障害者の医療の提供を確保するための指針を策定することとされていたため,そのための検討会を設置し,平成25年12月18日にとりまとめを行った9).そして,平成26年4月1日に改正精神保健福祉法が施行され,精神障害者の医療の提供を確保するための指針6)も大臣告示として同日適用された.

このケースでは,法改正を視野に入れた方向性が閣議決定されてから,約4年の経過を経て,施行に至った.こうした課題の特定,政策立案,決定に至るまでの政策立案プロセスには,厚生労働省の担当部署が事務局となり,患者,有識者や精神科医療関係団体などの関係者の意見調整,検討会の運営や原案の作成を行うが,医療政策に関しての実務は行政の医師である医系技官が法律系や事務系の職員と協力しつつ,主な役割を担うことが多い.

II.厚生労働省医系技官について

厚生労働省には総合職,一般職の事務系職員の他に医学,薬学,看護学など各専門分野の技術系行政官(技官)が勤務している.このうち医師免許を有する技官を「医系技官」といい,本省,関係省庁,WHOなどの国際機関や地方自治体などへの出向者も含め,約二百数十名が勤務している.配置される部門としては保健医療福祉など医学の素養が求められる部署であり,救急医療,医療計画,専門医制度などの医療提供体制を扱う医政局,がんなどの生活習慣病や感染症をはじめとする疾病対策を扱う健康局,診療報酬などを扱う保険局,職場のメンタルヘルスなどを扱う労働基準局など多岐にわたる.

精神科医療については,主に障害保健福祉部精神・障害保健課で扱っているが,具体的には,「入院医療中心から地域生活中心へ」という大きな方向性に沿って,精神科医療の質の向上や機能分化,精神科救急医療の確保,医療保護入院などの入院制度の改革,東日本大震災などの被災地の心のケア,自殺対策における医療的対応,薬物やアルコールによる依存症対策,精神障害者の病院から地域への移行促進,触法精神障害者への対応などが課題となっている.これら全てに医系技官がかかわり,法律,予算,看護などをバックグラウンドとするスタッフとの「多職種チーム」で取り組んでいる.

医系技官の採用については,原則,選考採用試験を受験し,採用される必要がある.一方,行政においても専門分化が進む中で,臨床医に人事交流として2年程度行政に参画いただき,臨床や研究に戻る制度も存在する.特に精神保健医療行政については,専門性が高いことから,実際に複数の精神科医が人事交流として精神科医療関係部門において上記の各分野で専門能力を発揮し,臨床や研究の現場との橋渡しにも尽力していただいている.選考採用試験,人事交流制度いずれについても,関心がある場合には,厚生労働省大臣官房厚生科学課医系技官採用担当宛(電話03-3595-2171,メール:ikeisaiyo@mhlw.go.jp)照会し,厚生労働省医系技官採用情報HP(URL:http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/saiyou/ikei/index.html)を参照されたい.

III.精神保健福祉法改正の概要―「精神障害者の医療の提供を確保するための指針」を中心に―

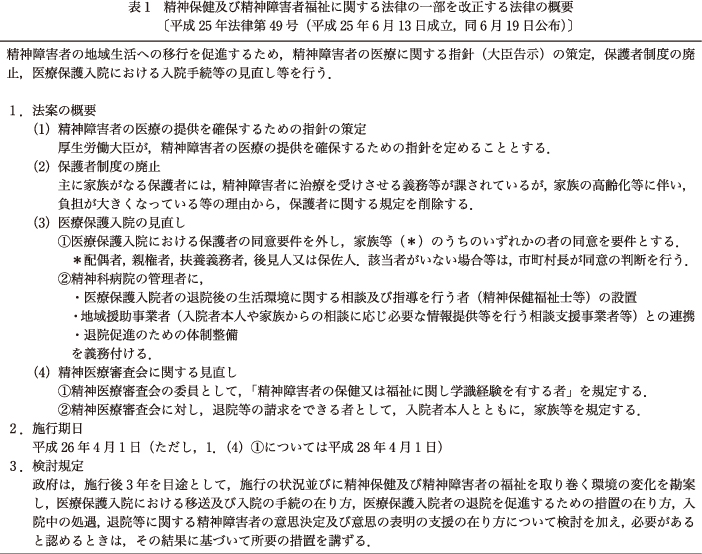

前述のとおり,精神科医療における近年の大きな制度改正としては,平成26年4月1日に施行された精神保健福祉法改正が挙げられる.本改正の趣旨は,精神障害者の地域生活への移行を促進するために,①精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定,②保護者制度の廃止,③医療保護入院の見直し,④精神医療審査会に関する見直しなどを行うことであった(表1).以下,本改正について,特に,今後の精神科医療の方向性を示す「精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定」の概要に絞って紹介する.なお,改正法全体の概要2)や精神障害者の医療の提供を確保するための指針の詳細4)は,それぞれの参考文献を参照されたい.

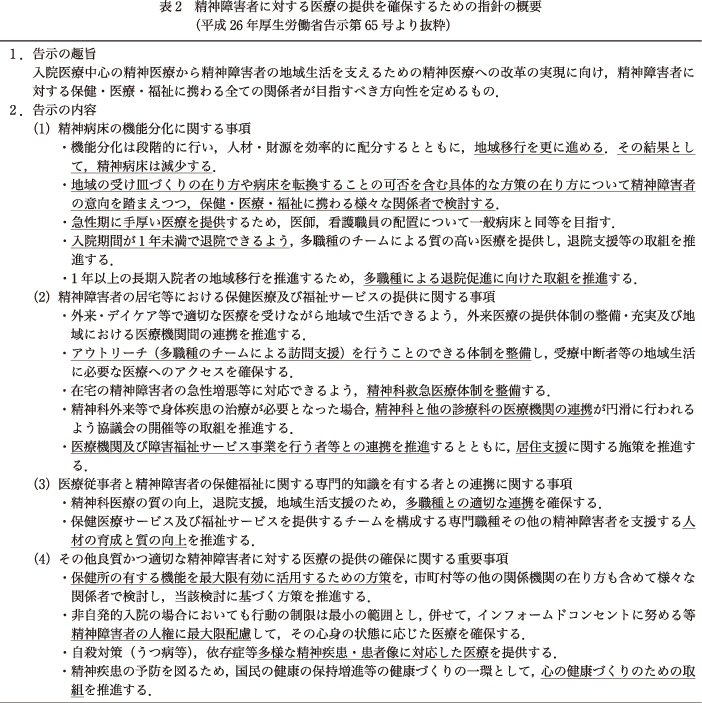

1.精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定

改正法の第41条において,厚生労働大臣は,精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(厚生労働大臣告示.以下,指針)を定めなければならないとされた.具体的には,①精神病床の機能分化に関する事項,②精神障害者の居宅等における保健医療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項,③精神障害者に対する医療の提供にあたっての医師,看護師その他の医療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健および福祉に関する専門的知識を有する者との連携に関する事項,④その他良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供の確保に関する重要事項について,定めることとされている.

本指針では,前文にその趣旨や背景がまとめられている.すなわち,精神疾患を発症して精神障害者となると,通院,入院または退院後に地域生活を行う場面など様々な状況に応じて,精神障害者本人の精神疾患の状態や本人の置かれている状況が変化することとなるが,どのような場面においても,精神障害者が精神疾患の悪化や再発を予防しながら,地域社会の一員として安心して生活することができるようにすることが重要である.そのような重要性に鑑み,精神障害者の社会復帰および自立ならびに社会経済活動への参加を促進し,精神障害者が社会貢献できるよう,精神障害者の障害の特性その他の心身の状態に応じた良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保することが必要である.

このため,入院医療中心の精神科医療から精神障害者の地域生活を支えるための精神科医療の実現に向け,精神障害者に対する保健医療福祉に携わる全ての関係者(国,地方公共団体,当事者,家族,医療機関,保健医療福祉サービスの従事者その他の精神障害者を支援する者)がめざすべき方向性として本指針が示されることとなり,検討会での審議を経て,平成26年4月1日に指針が適用されている.概要を表2に示す.

おわりに

以上,厚生労働省における精神科医療政策の立案・成立までのプロセスや,その担い手としての「厚生労働省医系技官」の役割について紹介し,近年の大きな制度改正の例として精神保健福祉法改正の概要を紹介した.精神科医療においては,精神保健福祉法に基づく精神保健指定医制度に代表されるように,法制度と密接不可分となっているが,制度の仕組みや動向を把握する機会はそう多くはない.一方,以上で示したように,政策決定の際には,行政が一方的に決めるわけではなく,患者や精神科医療関係者などとの調整や検討を経て決定されることが通常である.行政側もそうした過程でより丁寧な説明や調整を心がける必要があるとともに,精神科医療関係各位におかれても,医系技官を窓口として現場の声やエビデンスを届けていただき,双方向のコミュニケーションを一層図ることが重要と考えられる.

さらに,精神科医療政策の立案に自ら携わることに関心がある方は,前述の医系技官採用担当宛お問い合わせいただきたい.

第110回日本精神神経学会学術総会=会期:2014年6月26~28日,会場:パシフィコ横浜

総会基本テーマ:世界を変える精神医学―地域連携からはじまる国際化―

教育講演:若い精神科医に知っておいてほしい精神科医療の課題―厚生労働省医系技官からみて― 座長:宮岡 等(北里大学医学部精神科学)

なお,本論文に関して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本稿の意見部分は個人的見解であり,いかなる組織も代表しない.最後に,精神科医療担当時にご指導いただいた関係各位に深い謝意を表したい.

1) 新たな地域精神保健医療体制の構築に向けた検討チーム: 入院制度に関する議論の整理. 平成24年6月28日 (http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002e9rk.html)

2) 江副 聡: 精神保健福祉法改正について. 日本精神科病院協会雑誌, 32 (12); 1214-1219, 2013

3) 江副 聡: 精神疾患の医療計画と精神科医への期待. 精神経誌, 116 (7); 555-562, 2014

4) 江副 聡: 精神保健福祉法第41条に基づく精神障害者の医療の提供を確保するための指針と精神科医療改革に向けた政策課題について. 精神医学, 56 (10); 839-849, 2014

5) 閣議決定: 障害者制度改革の推進のための基本的な方向について. 平成22年6月29日 (http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_16/pdf/ref.pdf)

6) 厚生労働省: 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針. 平成26年厚生労働省告示第65号 (http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/dl/kokuji_anbun_h26_01.pdf)

7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律. 平成25年法律第49号. 2013

8) 精神科医療の機能分化と質の向上等に関する検討会: 今後の方向性に関する意見の整理. 平成24年6月28日 (http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ea3j.html)

9) 精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会: 良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針案. 平成25年12月18日 (http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000032502.html)