精神科医による学校精神保健活動の一環としての学校・園との連携について,何らかの精神疾患をもっている児童生徒に対する学校・園での治療の一部としての援助だけでなく,精神不健康発生の予防的対処のためにも連携があるのだとの認識はかなり広まってきている.近年,学校・園での精神不健康の症状,疾患の表現とともにその原因においても従来のものとは大きく異なってきていることがうかがわれる.例えば,児童生徒の精神不健康は学校不適応症状として現われることが多いが,これらの症状の発生原因として従来多かった心因性(神経症性)が今から10年程前から何らかの発達障害を基礎にもつ学校不適応に明らかに変化してきていることが我々の西宮市における調査で明らかになってきている.しかも,発達障害も従来からあったものに比して軽症化しているという特徴を伴っている.このような傾向からみると,今日,全教師が精神保健についての相当の見識をもつことを要請されているといえる.精神科医と学校・園との連携の仕方も,養護教諭が学校で著しい精神不健康状態にある児童生徒を発見して精神科医に連絡して対処法を指示してもらうというやり方よりも,精神科医が学校・園に定期的に赴いて,そこで全ての教師,管理者などとともに具体的な事例を詳しく解析,検討するという作業が非常に有効である.さらに,精神科医の役割は,教師が求める,直面している不健康兆候(他児童生徒への迷惑行動のみを拾い上げるのではなく)に対する対処法を答えとして与えることではなく,教師自身がその不健康状態の現象面を理解し,かつ,その発生原因などを考えられるようになる(このことをその不健康状態の見立てをすると称するが)ことによって,自動的に対処法などを見つけることができることを伝えることにあると思われる.これらのことを精神科医に伝えていくというのが本稿の目的である.

神戸博愛病院児童精神科

はじめに

精神科医による学校精神保健活動の一環としての学校・園との連携について,すでに就学時,あるいはその前から何らかの精神疾患をもっている児童生徒が学校環境で症状・疾患がより重度のものにならないようにするための,いわば治療の一環としての援助だけでなく,ある一人の児童生徒の精神健康にとって明らかな不適切要因が学校・園内にあるとき,養護教諭などがそれに気づいて精神科医との連携によってその段階でどう対処するのがよいのかを検討するなど,換言すれば精神不健康発生の予防的対処のためにも連携があるのだとの認識はかなり広まっていると思われる.これらの前提を頭に置きながら,その達成のために教師に要請されていることは外部の専門家としての精神科医から適切な対処法などの答えを単に求めるのではなく,自ら児童生徒への深い理解をもち,その結果として自ら適切な対処法を見つけていけるのだという認識をもってもらうための具体的な連携方法を精神科医がどのようにしてもっていけるのかを説明することが本稿の目的である.

I.学校精神保健の目的

学校・園に存在する全教師が児童生徒の知育に専念するだけでなく,同時に健康な心をも育てる場が学校であるとの認識をもち,一人一人の子どもに対してこの健康な心の育ちが達成されつつあるのかを見,この面への深い関心をもつことを目指すのが学校精神保健活動の目的である.

本来の目的ではないが,大地震などの自然災害後の地域における児童生徒の精神保健上の実態把握,治療的介入にも普段からの学校精神保健活動が大変役に立つことが近年確認されてきている.

II.目的達成のための具体的活動

1.学校・園で何が必要か

学校・園の教育現場を児童生徒の健康な心の成長の場としてふさわしいものにし,同時にかかわる教師の理解,対処能力を高めていくことが要請されている.そのためには,

①教師の「健康な心の成長」についての理解を深める

②家庭との連携のために,親との関係構築力を養成する

③事例について学校でも対処できるように,外部の専門機関との連携を深める

④外部の専門家が学校・園現場で児童生徒の精神保健に関するコンサルテーションを行う

⑤教師の「自分が最もこの児童生徒のことをよく知っている」という意識を適切な程度に弱めていく必要がある

これらの実現のためには,講演拝聴よりも全教師と専門家が学校・園現場で一堂に会して行う事例の具体的な検討が役に立つ.

2.学校精神保健(事例)コンサルテーション

①各学校・園で担任教師が対応に困っている事例を担任が簡単にプリントにまとめておいて,これを当日,全教師の前で提示する

②コンサルタントがその事例をどのように理解すべきか解説し,学校・園としてとるべき対応の指針を示す

③学校・園では事例の直接的診察,治療は行わない

④事例の精神的不健康の原因が主として家庭にある場合にも学校・園側から家庭に働きかけをどのように行うべきかについて検討する

⑤事例化された児童生徒の心の問題を検討するだけでなく,全児童生徒の精神的健康の増進,維持という観点からも各教師の理解を深めることをも目的の中に含める.例えば,ライフスキル教育の実施をも含める

⑥事例コンサルテーションの際に,コンサルタント(精神科医など)のすべきことは,教師が求める対処法への答えだけを与えることではなくて,教師が自ら答えを見つけられるように事例の教師なりの「見立て」をもてるように援助することである

III.今日の子どもの心の育ちの現状

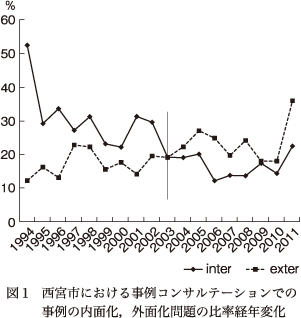

学校・園での児童生徒の精神保健を考えるための子どもの心の理解のうえで,特に近年の家庭,社会環境の変化について知っておくことが必要であるが,ここでは紙幅の関係で1つの特徴に限って検討してみたい.それは,日本人全体のいわば精神構造に大きな変革がもたらされてきているということである.かつての日本人は子どものときから,自己の願望の成就を犠牲にしてでも,周りの多くの人の願望の方を優先すべきであると教え,教えられてきたのであるが,最近は,まず自己の願望の達成が何よりも優先されるべきであり,他者のために自己を犠牲にするなどということは意味のないことであると子どもも,大人も考えるようになっていると思われる.この精神構造の変化が最も端的に表れるのが,公の場での個人的願望の抑制のない表出である.社会学者の森田洋司はこのことを「私化=privatization」という言葉で表現している2)が,電車の中での中・高校生のジベタリアン,周りの迷惑を考えない大声での会話,携帯長電話,化粧行動など今日では全ての人が日常茶飯事に体験していることである.このような変化と趣を一にしているのではないかと思われることとして,自己の内部に生じた不満,葛藤を一刻も内部にとどめておくのではなく,ほぼ反射的に,しかも周りの人に向けて発散しようとするので,当然,その標的になった人は発散者に不満を向けてしまう.このようにして生じるトラブルがAchenbach1)が外面化問題(externalizing problems)として提案した子どもの精神科的問題であると筆者は考えている.西宮市の教育委員会との連携によって我々が過去30年間ほどに教師とともに検討した事例の状態像から内面化問題と外面化問題の占めるそれぞれの割合のこの間の変化を調べてみると,図1に示すように2003年を境にそれまで多かった内面化問題が減少し,外面化問題が反対に多くを占めることが明らかになったのである3).さらに問題を複雑にしていることは,近年,やはり学校で多動性,衝動性,集中障害を中核にする多動性障害の子どもたちの数の増加とどこまで,この外面化問題の増加と関係があるのかという問いにどう答えを見つけるかということである.

IV.西宮市における学校精神保健活動の現状と課題,今後のあり方について

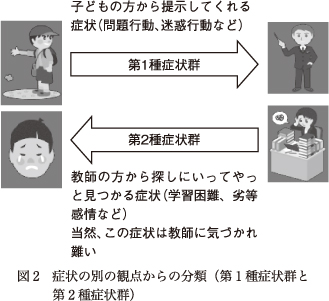

西宮市における学校・園の教師が児童生徒の中に問題(症状)を見抜く力が向上してきた今日,精神科医の方からいうとさらに欲が出てきて,教師が今まで問題にしてきた児童生徒の症状は本当はその問題を発している児童生徒のために問題にしているのではないと思うことがしばしばあるので,教師自身がこの辺りを是非検討して欲しいなと思う.誰のために問題にしてきたかというと,実はそれは児童生徒のためというよりも,周りの児童生徒とか,あるいは教師自身のためにすぎないのではないかということが我々に浮かび上がってきたのである.それは,児童生徒が周りの誰にも迷惑はかけていないが,人知れず密かに悩んでいるような問題をもつことがありうるということである.例えば,教師の授業中の説明が理解できないで,自分には理解力がないので,本当はこのクラスにいるべき生徒などではないのではないかと密かに悩んでいる場合などである.この場合,このような悩みをもつ生徒を教師はほとんど無視してしまうのではないであろうか.この子たちにこそ,教師は手を差し伸べて安心感をもたせたうえで,わからなかったことをわかるように教えていくという本来の教師の仕事があるのではないか.筆者は,最近,事例コンサルテーションの際に従来のように,児童生徒の方から教師に訴えてくるような症状提示だけを問題にするのではなく,教師の方から児童生徒に探しにいってやっとその存在がわかるような症状こそをこれからの教師は見つけていく心構えをもっておいて欲しいと訴えているのである.図2に示した「第2種症状群」というのがそれである.

おわりに

日本の教育が集団教育を旨として長年,維持されてきた中で,児童生徒一人一人の学習にかかわる特性を理解することが必ずしも教師にとって必要な事柄であるとの認識はもたれなかった.しかし,少なくとも疾病や障害をもつ児童生徒に学校での学習を考えていくためには,一人一人の個別的特性の理解が必須のものであると認識がやっともたれ始め,その実践のために学校環境の中でこのことを明文化したのが2007年開始の特別支援教育であると考えられる.一方,精神医療でこれらの児童生徒に向き合うときにはるか以前から児童生徒を個別的に扱ってきたのである.このように考えると,学校精神保健活動の一環として精神科医が学校・園現場で教師と連携するときには教師の苦手とする児童生徒を一人一人個別的に扱うことを具体的に教師に示すという役割を果たしていけると思うのである.この意味で,精神科医が学校精神保健活動の一環として教育と連携することは,教育に対してもある意味での貢献をすることになるのである.

第109回日本精神神経学会学術総会=会期:2013年5月23~25日,会場=福岡国際会議場・福岡サンパレスホテル&ホール

総会基本テーマ:世界に誇れる精神医学・医療を築こう:5疾病に位置づけられて

教育講演:学校精神保健活動における精神科医の役割 座長:西村 良二(福岡大学医学部精神医学教室)

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Achenbach, T.M.: The classification of children's psychiatric symptoms: A factor-analytic study. Psychol Monogr, 80 (7); 1-37, 1966

2) 森田洋司: 「不登校」現象の社会学. 学文社, 東京, 1997

3) Shirataki, S., Kobayashi, K.: Changes in psychiatric problems of children and adolescents in Japan. From internalyzing to externalyzing symptoms. Increasing Awareness of Child and Adolescent Mental Health. Yearbook of IACAPAP (ed by Garralda, M.E., Raynaud, J.-P.). Aronson, New York, p.149-162, 2010