【背景】未成年における精神疾患の受診者数は増加しているものの,子どもにおける向精神薬の多くは適応外である.これまでの研究では,どの程度の子どもへ向精神薬が処方されているか,明らかにされてこなかった.【目的】日本全国の子どもに対する向精神薬処方の経年変化を把握することを目的とした.【研究法】2002~2010年の社会医療診療行為別調査における18歳以下の外来患者の診療報酬明細書と調剤報酬明細書をデータ源とした.【評価項目】向精神薬の処方件数と向精神薬の多剤併用処方の件数を評価項目とした.【結果】レセプトの件数は9年間で233,399件であった.2002~2004年と2008~2010年を比較すると,6~12歳における向精神薬の処方オッズは,ADHD治療薬が84%増(95%CI 1.33,2.56),抗精神病薬が58%増(95%CI 1.06,2.34),抗不安・睡眠薬が33%減(95%CI 0.46,0.99)であった.13~18歳における向精神薬の処方オッズは,ADHD治療薬が2.5倍増(95%CI 1.34,4.62),抗精神病薬が43%増(95%CI 1.20,1.70),抗うつ薬が37%増(95%CI 1.09,1.72)であった.クラス間多剤併用処方は,気分安定薬では93%,抗うつ薬では77%,抗不安・睡眠薬では62%,抗精神病薬では61%,ADHD治療薬では17%にみられた.【結論】向精神薬の適応外使用が増えているため,治験の推進と長期的な有効性と安全性をモニタリングするための臨床データベースの構築が喫緊の課題である.

2)独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター児童思春期精神科

3)独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部/自殺予防総合対策センター

受理日:2014年5月20日

はじめに

近年,子どもへの向精神薬処方は,世界中で増えてきている.向精神薬の中では,抗精神病薬2)12)19)42-45)55),抗うつ薬7)11)43)と注意欠如・多動性障害(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder:ADHD)治療薬12)31)43)53)57)の処方件数が増えていると,多くの海外の研究により示されてきている.子どもへの向精神薬処方の増加要因として,受診者数の増加43),再発予防のための処方継続が占める割合の増加34),新薬の承認や適応拡大42),治療ガイドラインの整備と普及36-39),入院期間短縮による外来における重症患者の増加41)などがあると指摘されている.

精神疾患により受診する子どもの増加については,わが国でも同様の状況がある.患者調査によると,未成年の精神疾患の受診者数は,2002年では95,000人20)であったが,2008年には148,000人24)まで増加している.当然,向精神薬を処方される子どもの数も増加していることが予想されるが,実際には,子どもを対象にしたプラセボ対照無作為化比較試験を経て承認されている向精神薬は多くはない.わが国でそのような手続きによって認可されている薬剤は,ADHD治療薬としてatomoxetine(2009年6月販売開始)と徐放性methylphenidate(2007年12月販売開始)に限られている13).

未成年の精神疾患受診者数は増加しているにもかかわらず,厳密な治験を経て認可されている薬剤が少ないという事実は,少なからず向精神薬の適応外使用が行われている可能性を示唆する.実際,学術団体に所属する専門医を対象とした質問紙調査により,広汎性発達障害には抗精神病薬14),ADHDには抗精神病薬14)32)や抗うつ薬16)52)などが適応外使用されていることが示されており,また,抑うつや不安など様々な主訴に対処するため,小児心身・精神領域を専門とする医師の90%以上は,向精神薬の適応外使用の経験を有しているという指摘もある16).

もちろん,適応外使用は違法ではなく,一概にそれを悪いと決めつけることはできないが,「有効性や安全性が確立していない」「副作用が生じた場合に医師が訴えられる可能性がある」「保険償還が認められない可能性がある」などの問題があることは無視できない13).逆に,現実に適応外使用が非常に多いということであれば,むしろ,診療の実態と乖離した適応症のあり方そのものを検討しなければならない可能性もある.いずれにせよ重要なのは,わが国の子どもに対する向精神薬処方の実態を正確に把握することであるが,現在までのところそのような調査は存在しない14)16)32)33)35).

そこで本研究では,代表性の高いレセプト情報である社会医療診療行為別調査26)を活用して,18歳以下の日本全国の子どもに対する向精神薬処方の経年変化,向精神薬の多剤併用処方の経年変化と,向精神薬の多剤併用処方のパターンを把握することを目的とした.

I.方法

1.データ源

統計法第33条に基づき,社会医療診療行為別調査に係る調査票情報の提供の申出を行い,その承諾通知を得た(厚生労働省発0909第1号).本調査は,厚生労働省大臣官房統計情報部が毎年実施している一般統計調査である26).客体は,社会保険診療報酬支払基金支部と国民健康保険団体連合会において6月に審査決定された,協会けんぽ,組合健保,国保および後期高齢者医療制度の診療報酬明細書と調剤報酬明細書である.厚生労働省は,レセプトの記入事項より,病院-診療所区分,性別,年齢,薬剤名,などの情報を収集している.標本抽出法は,2010年の調査までは,一次抽出単位を保険医療機関と保険薬局,二次抽出単位をレセプトとする層化無作為二段抽出法であった.2011年以降は,医科病院の診療報酬明細書と調剤報酬明細書は,レセプト情報・特定健診等情報データベース25)より悉皆調査するよう変更された.この変更により,2011年以降は,統計法により二次利用可能なものは,診療所と歯科の診療報酬明細書の調査票情報に限定されるようになった.本研究では,18歳以下の向精神薬処方の経年変化を把握するため,以下の適格基準を満たしたレセプトを分析対象とした:①調査年は2002~2010年,②年齢は18歳以下,③レセプト種別は,入院と歯科を除く入院外の診療報酬明細書(医科レセプト)と調剤報酬明細書(調剤レセプト),④「小児科外来診療料」など,入院外であっても薬剤料が包括算定されている医科レセプトは除外する.

2.評価項目

向精神薬の処方件数を主要評価項目,向精神薬の多剤併用処方の件数を副次評価項目とした.ここで,向精神薬は,抗精神病薬(33種類),抗うつ薬(18種類),気分安定薬(4種類),ADHD治療薬(2種類),抗不安・睡眠薬(37種類)の5クラスとした(表1).本研究で採用した向精神薬の定義は,「今日の治療薬」51)と子どもへの向精神薬処方の先行研究8)42)43)53)57)を参考に作成した.抗うつ薬に関しては,「18種類すべてを抗うつ薬」とする包含的な定義と,遺尿症に適応のある「amitriptyline,clomipramine,imipramineの3種類を除く15種類を抗うつ薬」とする限定的な定義の両者とも検討対象とした.気分安定薬に関しては,「carbamazepine,lamotrigine,lithium,sodium valproateの4種類を気分安定薬」とする包含的な定義を用いる先行研究42)43)と,「carbamazepine,lamotrigine,sodium valproateの3種類は,てんかんの診断がない場合に気分安定薬」とする限定な定義を用いる先行研究8)がある.本研究では,調剤レセプトに関しては診断名の情報が欠如しているため,「carbamazepine,lamotrigine,lithium,sodium valproateの4種類を気分安定薬」とする包含的な定義と,「lithiumだけを気分安定薬」とする限定的な定義の両者とも検討対象とした.また,抗不安・睡眠薬に関しては,小児の身体的治療のために利用されることが多いと予想される「calcium bromide,chloral,phenobarbital,phenobarbital sodium,hydroxyzine,triclofos」は対象外とした.

3.観察項目

調査年区分と年齢区分を観察項目とした.標本サイズを保つため,調査年を2002~2004年,2005~2007年,2008~2010年の3水準に区分した.また,先行研究45)57)と同様に,年齢を0~5歳,6~12歳,13~18歳の3水準に区分した.

4.倫理的配慮

本研究は,連結不可能匿名化された調査票情報の二次利用であるため,「疫学研究に関する倫理指針」の対象外である.第1著者は,本研究における調査票情報の利用にあたり,適正に管理する義務および守秘義務を負い,不正利用の際には罰則が課せられるよう,法的な制約を受けている.適正管理の一環として,端末をインターネットなどの外部ネットワークに接続しないことなど,「統計法33条の運用に関するガイドライン」46)を遵守している.

5.統計解析

すべての統計解析には,データ解析環境R version 3.0.1を用いた.統計的推定における信頼水準は95%とした.

1)向精神薬処方の経年変化

向精神薬処方の経年変化を把握するため,①人口1,000人あたりの向精神薬の処方件数と,②レセプト100件あたりの向精神薬の処方件数を,調査年と調査年区分ごとに求めた.人口1,000人あたりの向精神薬の処方件数は,分子を「標本抽出法による重みを考慮した母集団における向精神薬処方のある年齢区分別レセプト件数の推定値」,分母を「年齢区分別の社会医療診療行為別調査が母集団とする医療保険加入者数の推定値」として算出した.「人口推計」47)から年齢区分別の人口,「医療保険に関する基礎資料」27)から医療保険制度別の加入者割合を転記し,各値を乗じることにより,年齢区分別の社会医療診療行為別調査が母集団とする医療保険加入者数の推定値を求めた.なお,0~5歳の人口1,000人あたりの向精神薬の処方件数は,包括算定が多いため過小評価された値となる.また,レセプト100件あたりの向精神薬の処方件数に関しては,分子を「向精神薬処方のある年齢区分別レセプト件数」,分母を「年齢区分別レセプト件数」として算出した.加えて,2002~2004年と比較した,2008~2010年における向精神薬処方の増減を確認するため,向精神薬処方のオッズ比とその信頼区間(Confidence Interval:CI)を算出した.

2)向精神薬の多剤併用処方の経年変化

向精神薬の多剤併用処方の経年変化を確認するため,①向精神薬のクラス内における多剤併用処方の件数と,②向精神薬のクラス間における多剤併用処方の件数を,調査年区分ごとに求めた.加えて,2002~2004年と比較した,2008~2010年における向精神薬の多剤併用処方の増減を確認するため,多剤併用処方のオッズ比とその信頼区間を求めた.なお,クラス間における多剤併用処方の経年変化を算出する際,簡便のため,包含的定義の抗うつ薬と気分安定薬は検討対象外とした.

3)向精神薬のクラス間多剤併用処方のパターン

向精神薬のクラス間多剤併用処方のパターンを確認するため,全調査年のデータを用いて,①向精神薬のクラス間における多剤併用処方の件数,②向精神薬間の併用禁忌の処方件数を求めた.なお,併用禁忌の処方としては,①sultopride vs. 三環系抗うつ薬(TCAs)/pimozide/thioridazine,②thioridazine vs. 選択的セロトニン再取込み阻害薬(SSRIs)/TCAs,③pimozide vs. sultopride/SSRIsの3パターンを検討した.

II.結果

1.調査対象の特性

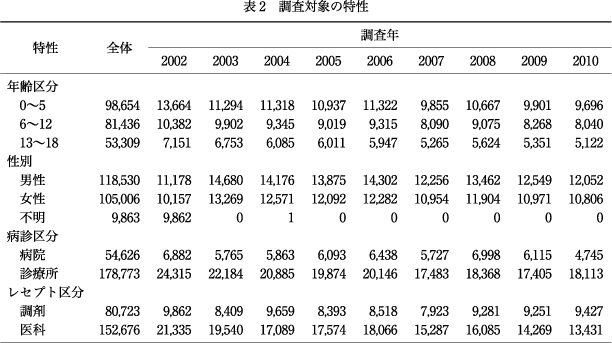

調査対象の特性を表2に示す.レセプトの件数は,9年間で233,399件であった.調査年1年あたりのレセプト件数は,最大値が2002年の31,197件,最小値が2010年の22,858件,平均値が25,933件であった.年齢区分の構成比率は,0~5歳が42%,6~12歳が35%,13~18歳が23%であった.性別の構成比率は,調剤レセプトの性別が測定されていない2002年を除くと,男性が53%,女性が47%であった.病診区分の構成比率は,病院が23%,診療所が77%であった.全期間を通して医科レセプトは,調剤レセプトよりも1.4~2.1倍多かった.

2.向精神薬処方の経年変化

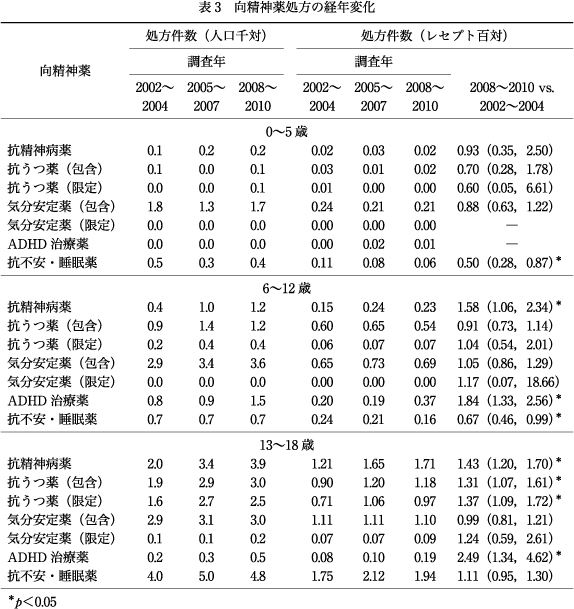

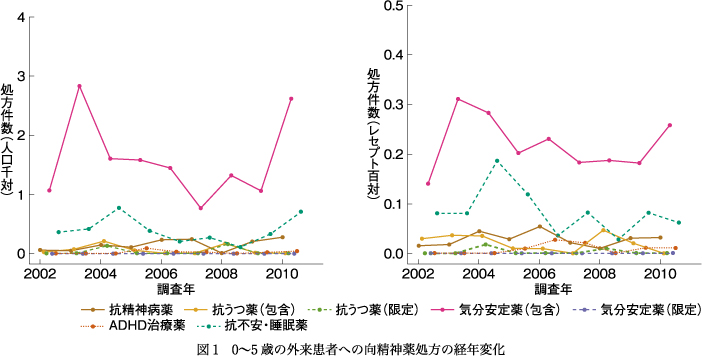

2008~2010年の0~5歳における人口1,000人あたりの処方件数は,包含的定義の気分安定薬が1.7件,抗不安・睡眠薬が0.4件であった(表3).2002~2004年と2008~2010年を比較すると,0~5歳における向精神薬の処方オッズは,抗不安・睡眠薬が50%減であった(0.11% vs. 0.06%;95%CI 0.28,0.87)(表3,図1).

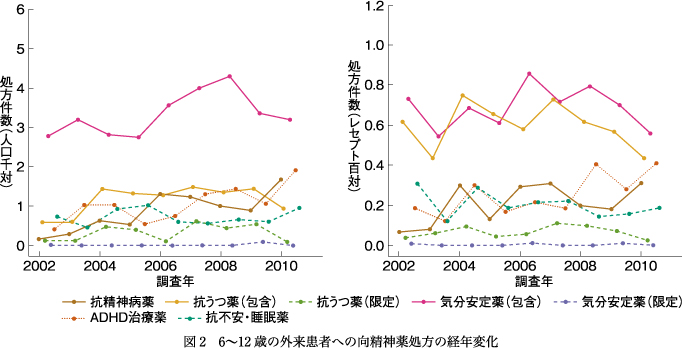

2008~2010年の6~12歳における人口1,000人あたりの処方件数は,包含的定義の気分安定薬が3.6件,ADHD治療薬が1.5件,抗精神病薬が1.2件,包含的定義の抗うつ薬が1.2件であった.2002~2004年と2008~2010年を比較すると,6~12歳における向精神薬の処方オッズは,ADHD治療薬が84%増(0.20% vs. 0.37%;95%CI 1.33,2.56),抗精神病薬が58%増(0.15% vs. 0.23%;95%CI 1.06,2.34),抗不安・睡眠薬が33%減(0.24% vs. 0.16%;95%CI 0.46,0.99)であった(表3,図2).

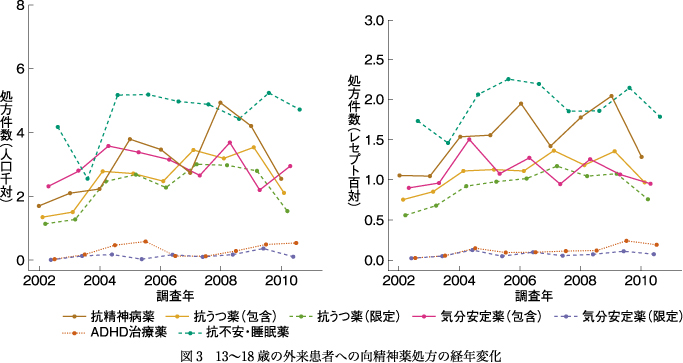

2008~2010年の13~18歳における人口1,000人あたりの処方件数は,抗不安・睡眠薬が4.8件,抗精神病薬が3.9件,包含的定義の抗うつ薬が3.0件,包含的定義の気分安定薬が3.0件,限定的定義の抗うつ薬が2.5件であった.2002~2004年と2008~2010年を比較すると,13~18歳における向精神薬の処方オッズは,ADHD治療薬が2.5倍増(0.08% vs. 0.19%;95%CI 1.34,4.62),抗精神病薬が43%増(1.21% vs. 1.71%;95%CI 1.20,1.70),限定的定義の抗うつ薬が37%増(0.71% vs. 0.97%;95%CI 1.09,1.72)であった(表3,図3).

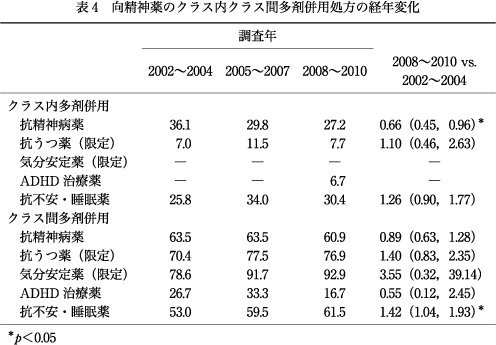

3.向精神薬の多剤併用処方の経年変化

全年齢区分における向精神薬のクラス内クラス間多剤併用処方の経年変化を表4に示す.2002~2004年と2008~2010年を比較すると,抗精神病薬のクラス内多剤併用処方のオッズは,34%減(36% vs. 27%;95%CI 0.45,0.96)であった.抗不安・睡眠薬のクラス内多剤併用処方のオッズに,変化は認められなかった(26% vs. 30%;95%CI 0.90,1.77).

2008~2010年におけるクラス間多剤併用処方は,気分安定薬では93%,抗うつ薬では77%,抗不安・睡眠薬では62%,抗精神病薬では61%,ADHD治療薬では17%にみられた.抗不安・睡眠薬のクラス間多剤併用処方のオッズだけに増減が認められ,42%増であった(53% vs. 62%;95% CI 1.04,1.93).

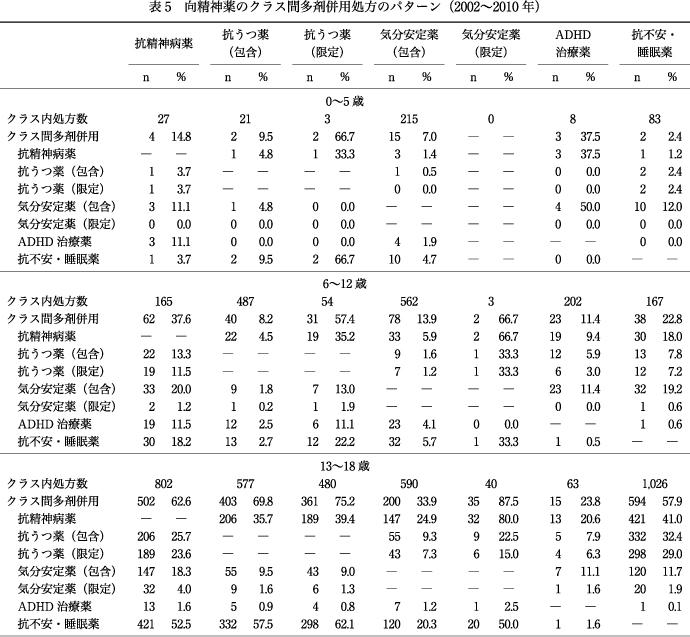

4.向精神薬のクラス間多剤併用処方のパターン

全調査年における向精神薬のクラス間多剤併用処方件数を表5に示す.クラス間多剤併用処方の割合は年齢と共に増加し,抗精神病薬では,0~5歳が15%,6~12歳が38%,13~18歳が63%であった.また,抗不安・睡眠薬のクラス間多剤併用処方の割合は,0~5歳が2%,6~12歳が23%,13~18歳が58%であった.

6~12歳においてADHD治療薬処方のある202件のうち,11%は包含的定義の気分安定薬,9%は抗精神病薬,6%は包含的定義の抗うつ薬が併用されていた.13~18歳において抗精神病薬処方のある802件のうち,53%は抗不安・睡眠薬,26%は包含的定義の抗うつ薬が併用されていた.13~18歳において包含的定義の抗うつ薬処方のある577件のうち,58%は抗不安・睡眠薬,36%は抗精神病薬が併用されていた.

全調査年における向精神薬間の併用禁忌の処方として,sultoprideは6件中2件,thioridazineは9件中1件,pimozideは40件中2件にみられた.併用禁忌処方のあったレセプトの調査年は,2004年以前であった.

III.考察

本研究では,社会医療診療行為別調査を活用して,子どもに対する向精神薬処方の経年変化を検討した結果,①向精神薬の処方件数が増加していること,②向精神薬のクラス間多剤併用処方は高頻度にみられることが示された.以下に,この2つの主要な結果が得られた要因と今後の課題を考察する.

1.向精神薬の処方件数の増加

本研究では,2002~2010年の9年間で,6~12歳におけるADHD治療薬と抗精神病薬の処方件数が増加していること,13~18歳においてはそれに加え,抗うつ薬の処方件数も増加していることが示された.このような向精神薬の処方件数の増加には,次の3つの要因が寄与していると考えられる.

第1の要因は,精神疾患による未成年の受診者数の増加である.患者調査によると,2002~2008年にかけて未成年の精神疾患による受診者数は増加している.なかでもその増分が最も大きいのが,その他の精神障害(F01,F03,F1,F2,F3,F4,F7以外)であり,次いで気分障害(F30~F39)が36%増,神経性障害など(F40~F48)が15%増と続き,一方,統合失調症(F20~F29)については増減なしという結果が示されている20)24).また,未成年に限定できないデータであるものの,その他の精神障害のうち,広汎性発達障害(F84.0,F84.1,F84.5,F84.8,F84.9,F88~F89)が3.7倍増,ADHD(F90)が2倍増という報告もある21)23).抗精神病薬や抗うつ薬は,成人で適応のある統合失調症,大うつ病性障害,強迫性障害,社交不安障害ばかりでなく,広汎性発達障害やADHDなどにも使用されていることを踏まえると33)52),近年における向精神薬の処方件数増加は,広汎性発達障害やADHDによる受診者数の増加による可能性が推測される.

第2の要因は,子どもの精神疾患に対応できる医師数や医療施設数の増加である.近年わが国では,思春期外来の数は著しく増加しており,2001年に523施設であった思春期外来は,2009年には1,746施設となっている49).また,2005年度における厚生労働省主催の「子どもの心の診療医の養成に関する検討会」では,わが国では子どもの心の診療医が少なく,その確保・養成が急務であることが指摘されていたが28),その後,関連学会などの努力により子どもの心の診療医の養成が推進されてきた経緯もある.加えて,診療報酬上の評価も医師数と医療施設数の増加に寄与していると考えられる.2002年に20歳未満の患者に対する通院精神療法の加算が新設され,2008年に算定要件が拡大された経緯もあった.こうした経緯により医師数や医療施設数が増加し,向精神薬の処方件数増加に影響を及ぼした可能性も考えられる.

第3の要因は,子どもの精神疾患に対応できる新薬の承認の影響である.2002~2010年の間に,ADHD治療薬として,徐放性methylphenidate(2007年12月販売開始)とatomoxetine(2009年6月販売開始)が上市されている.加えて,新規抗精神病薬として,risperidone内用液(2002年6月販売開始)とaripiprazole(2006年6月販売開始)も上市されている.risperidoneとaripiprazoleは,今後,自閉性障害への適応拡大も期待されている状況がある22)40).これらの新規抗精神病薬は子どもに対する適応がないにもかかわらず,すでにカナダにおいては,年々,子どもへの処方件数が増加している現実がある2).

2.高頻度のクラス間多剤併用処方

本研究では,向精神薬のクラス間多剤併用処方は,気分安定薬では93%,抗うつ薬では77%,抗不安・睡眠薬では62%,抗精神病薬では61%,ADHD治療薬では17%にみられた.この数値は欧米と比べて著しく高いものである.国際比較研究によると,向精神薬処方を受けた未成年におけるクラス間多剤併用処方の割合は,アメリカ合衆国では19%,オランダ王国では9%,ドイツ連邦共和国では6%であると報告されている56).もちろん,この結果をもって,安易に「わが国では,向精神薬の不適切な多剤併用処方の割合が異様に高い」と結論づけるのには慎重であるべきであろう.というのも,国家間の医療提供体制の相違,あるいは,調査対象の等質性を担保できないといった限界を考慮する必要があるからである.とはいえ,今後,わが国の多剤併用処方の割合が欧米よりも高くなる理由について,検討していく必要があるだろう.

本研究ではまた,わが国のクラス間多剤併用処方の内訳が,先行研究とおおむね類似したものであることが明らかになった.すなわち,多剤併用処方として,抗精神病薬と抗うつ薬,抗精神病薬と抗不安・睡眠薬,抗うつ薬と抗不安・睡眠薬の組み合わせが高頻度でみられることが示されたのである.先行研究では,抗精神病薬とADHD治療薬8)48),抗精神病薬と抗うつ薬8-10)48),抗うつ薬とADHD治療薬8)9)48),抗うつ薬と抗不安・睡眠薬10)の組み合わせが高頻度でみられることが報告されており,ADHD治療薬を除いて本研究では先行研究と類似の結果が得られている.

こうした多剤併用処方は,ADHDと不安障害などの併存症例や治療抵抗性の症例への対処の必要性に迫られた結果であると推測される.実際,多剤併用処方の臨床試験は,ADHDとうつ病/不安障害の併存症例へのADHD治療薬と抗うつ薬の併用1)29),ADHDと双極性障害の併存症例へのADHD治療薬と抗精神病薬の併用54),ADHDにおける治療抵抗性の攻撃性へのADHD治療薬と抗精神病薬3)や気分安定薬4)の併用,治療抵抗性の強迫性障害への抗精神病薬と抗うつ薬の併用30)など,併存症例や治療抵抗性の症例に対処することを想定したデザインで実施されてきた.臨床現場では,こうした臨床試験で想定される患者は決して少なくない現実があり50),今回明らかにされたような多剤併用処方が高頻度でみられるという結果につながったと考えられる.

とはいえ,向精神薬のクラス間多剤併用処方の有効性と安全性に関するエビデンスは不足している.現状では,多剤併用処方の有効性を支持する無作為化比較試験は限られており9)18),多剤併用処方に関する治療ガイドラインも整備されていない18).また,多剤併用処方により有害事象が増えるのも事実であり18),すでに,抗精神病薬と抗うつ薬の併用では体重増加9),抗うつ薬と抗不安・睡眠薬の併用では自殺関連事象の増加5),などといった有害事象が指摘されている.こうした状況下であるため,臨床家が多剤併用処方の必要性に迫られた際は,①多剤併用処方の期間を定めること,②効果と有害事象を定期的にモニタリングすること,③すべての有害事象を適切に規制当局に報告することが推奨されている9)18).

これまでの向精神薬の多剤併用処方のエビデンスが不足していることは明らかであり,①プラセボ対照無作為化比較試験により,多剤併用処方の有効性を検討すること6)18),②レセプト情報などと臨床情報を連結した臨床データベースを構築した観察研究により,実臨床のセッティングにおける多剤併用処方による長期的な有効性と安全性を検討すること6)9)48),が求められている.日本においても,子どもへの向精神薬の多剤併用処方の有効性と安全性の検討は不可欠であるが,それ以前に,向精神薬の多くは適応外使用であるため,まずは,治験の推進が喫緊の課題といえるであろう13)15).余儀なく向精神薬を適応外使用せざるを得ない状況は,医師と患者双方共に不利益をもたらすため13),諸外国のように小児治験を法令化することを考慮すべきであろう17).

3.本研究の限界

本研究は,日本全国の子どもへの向精神薬の処方状況を検討した初めての研究であるが,いくつかの限界がある.第1に,本研究における向精神薬の処方件数は,レセプトあたりの処方件数であり,向精神薬処方を受けた患者数を求められていない.すなわち,複数の診療科や医療機関を受診する人がいることを想定すると,レセプトあたりの処方件数は,患者あたりの処方件数よりも過小評価されている可能性が高い.第2に,レセプト情報では診療科情報や臨床情報の精度に限界があるため,誰が何のために向精神薬を処方したかは明らかにならない.第3に,共済組合加入者や生活保護受給者は,社会医療診療行為別調査の対象外となるため,一般化可能性に限界がある.ただし,全人口の91%は社会医療診療行為別調査の調査対象である医療保険に加入しているため27),本研究の知見は,おおむね日本を代表すると判断できるであろう.

IV.結論

子どもに対する向精神薬の適応外使用として,抗精神病薬や抗うつ薬の処方件数が増えていること,向精神薬のクラス間多剤併用処方も高頻度でみられることが示された.適応外使用の有効性や安全性は確立していないため,治験の推進と長期的な有効性と安全性をモニタリングするための臨床データベースの構築が必要である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本研究は,平成25年度厚生労働省科学研究費補助金〔障害者対策総合研究事業(精神障害分野)〕「向精神薬の処方実態に関する研究」(研究代表者:中込和幸)の助成を受けた.

1) Abikoff, H., McGough, J., Vitiello, B., et al.: Sequential pharmacotherapy for children with comorbid attention-deficit/hyperactivity and anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44; 418-427, 2005![]()

2) Alessi-Severini, S., Biscontri, R. G., Collins, D. M., et al.: Ten years of antipsychotic prescribing to children: a Canadian population-based study. Can J Psychiatry, 57; 52-58, 2012![]()

3) Armenteros, J. L., Lewis, J. E., Davalos, M.: Risperidone augmentation for treatment-resistant aggression in attention-deficit/hyperactivity disorder: a placebo-controlled pilot study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 46; 558-565, 2007![]()

4) Blader, J. C., Schooler, N. R., Jensen, P. S., et al.: Adjunctive divalproex versus placebo for children with ADHD and aggression refractory to stimulant monotherapy. Am J Psychiatry, 166; 1392-1401, 2009![]()

5) Brent, D. A., Emslie, G. J., Clarke, G. N., et al.: Predictors of spontaneous and systematically assessed suicidal adverse events in the treatment of SSRI-resistant depression in adolescents (TORDIA) study. Am J Psychiatry, 166; 418-426, 2009![]()

6) Bussing, R., Winterstein, A. G.: Polypharmacy in attention deficit hyperactivity disorder treatment: current status, challenges and next steps. Curr Psychiatry Rep, 14; 447-449, 2012![]()

7) Chien, I. C., Hsu, Y. C., Tan, H. K., et al.: Trends, correlates, and disease patterns of antidepressant use among children and adolescents in Taiwan. J Child Neurol, 28; 706-712, 2013![]()

8) Comer, J. S., Olfson, M., Mojtabai, R.: National trends in child and adolescent psychotropic polypharmacy in office-based practice, 1996-2007. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 49; 1001-1010, 2010![]()

9) Díaz-Caneja, C. M., Espliego, A., Parellada, M., et al.: Polypharmacy with antidepressants in children and adolescents. Int J Neuropsychopharmacol, 17; 1063-1082, 2014![]()

10) Gyllenberg, D., Sourander, A.: Psychotropic drug and polypharmacy use among adolescents and young adults: findings from the Finnish 1981 Nationwide Birth Cohort Study. Nord J Psychiatry, 66; 336-342, 2012![]()

11) Hernandez, J. F., Mantel-Teeuwisse, A. K., van Thiel, G. J., et al.: A 10-year analysis of the effects of media coverage of regulatory warnings on antidepressant use in The Netherlands and UK. PLoS One, 7; e45515, 2012![]()

12) Hsia, Y., Maclennan, K.: Rise in psychotropic drug prescribing in children and adolescents during 1992-2001: a population-based study in the UK. Eur J Epidemiol, 24; 211-216, 2009![]()

13) 市川宏伸: 小児における向精神薬使用の現状と課題. 臨床精神薬理, 16; 1719-1726, 2013

14) 飯田順三, 岩坂英日, 澤田将幸ほか: 発達障害の診断・治療の標準化に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 障害者対策総合研究 児童青年精神科領域における診断・治療の標準化に関する研究 平成23年度 総括・分担研究報告書. p.9-12, 2012

15) 石崎優子: 小児を対象とした向精神薬の適応外処方の現状とその課題. 臨床精神薬理, 16; 1727-1729, 2013

16) 石崎優子, 宮島 祐, 伊藤正利ほか: 15歳未満小児の心身・精神領域の問題に対する向精神薬の適応外処方の実態. 日本小児科学会雑誌, 112; 981-990, 2008

17) 伊藤 進, 小西行彦: 日本における適応外薬・未承認薬の現状と課題. 臨床精神薬理, 16; 1751-1754, 2013

18) Jureidini, J., Tonkin, A., Jureidini, E.: Combination pharmacotherapy for psychiatric disorders in children and adolescents: prevalence, efficacy, risks and research needs. Paediatr Drugs, 15; 377-391, 2013![]()

19) Kalverdijk, L. J., Tobi, H., van den Berg, P. B., et al.: Use of antipsychotic drugs among Dutch youths between 1997 and 2005. Psychiatr Serv, 59; 554-560, 2008![]()

20) 厚生労働省: 平成14年患者調査: 閲覧第93表 総患者数, 性・年齢階級×傷病中分類別 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_csvDownload&fileId=000002921268&releaseCount=4)

21) 厚生労働省: 平成14年患者調査: 閲覧第94表 総患者数, 傷病基本分類別 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_csvDownload&fileId=000002921269&releaseCount=4)

22) 厚生労働省: 第6回 医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議資料―3-3医療上の必要性に関する専門作業班 (WG) の評価 (精神・神経WG). 2010 (http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000w1az-att/2r9852000000w1hq.pdf)

23) 厚生労働省: 平成20年患者調査: 閲覧第97表 総患者数, 傷病基本分類別. 2012 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_csvDownload&fileId=000003545700&releaseCount=3)

24) 厚生労働省: 平成20年患者調査: 閲覧第99表 総患者数, 性・年齢階級×傷病中分類別. 2012 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/GL08020103.do?_csvDownload&fileId=000003456776&releaseCount=2)

25) 厚生労働省: レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン. 2013 (http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/reseputo/dl/guide02_02.pdf)

26) 厚生労働省: 社会医療診療行為別調査. 2013 (http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/26-19.html)

27) 厚生労働省保険局調査課: 平成22年度医療保険に関する基礎資料. 2012 (http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/zenpan/dl/kiso22.pdf)

28) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局: 子どもの心の診療医の養成に関する検討会. 2006 (http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0331-13a.html)

29) Kratochvil, C. J., Newcorn, J. H., Arnold, L. E., et al.: Atomoxetine alone or combined with fluoxetine for treating ADHD with comorbid depressive or anxiety symptoms. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 44; 915-924, 2005![]()

30) Masi, G., Pfanner, C., Brovedani, P.: Antipsychotic augmentation of selective serotonin reuptake inhibitors in resistant tic-related obsessive-compulsive disorder in children and adolescents: a naturalistic comparative study. J Psychiatr Res, 47; 1007-1012, 2013![]()

31) McCarthy, S., Wilton, L., Murray, M. L., et al.: The epidemiology of pharmacologically treated attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children, adolescents and adults in UK primary care. BMC Pediatr, 12; 78, 2012![]()

32) 宮地泰士, 宮島 祐, 石崎優子ほか: わが国における注意欠陥多動性障害 (AD/HD) 児に対する薬物療法実態調査. 小児の精神と神経, 50; 419-427, 2010

33) 宮地泰士, 宮島 祐, 石崎優子ほか: 注意欠陥多動性障害児に対する薬剤の選択と使用に関する実態調査. 日本小児科学会雑誌, 117; 1804-1810, 2013

34) Moore, M., Yuen, H. M., Dunn, N., et al.: Explaining the rise in antidepressant prescribing: a descriptive study using the general practice research database. BMJ, 339; b3999, 2009![]()

35) 中川栄二: 発達障害の診断・治療の標準化に関する研究. 精神・神経疾患研究開発費による研究報告集 (2年度班・初年度班) 平成22年度 発達障害の神経科学的基盤の解明と治療法開発に関する研究. p.313-314, 2011

36) National Institute for Clinical Excellence: Depression in Children and Young People: Identification and Management in Primary, Community and Secondary Care. The British Psychological Society. London, 2005

37) National Institute for Clinical Excellence: Bipolar Disorder: the Management of Bipolar Disorder in Adults, Children and Adolescents, in Primary and Secondary care. The British Psychological Society and Gaskell. London, 2006

38) National Institute for Clinical Excellence: Attention Deficit hyperactivity Disorder: the NICE Guideline on Diagnosis and Management of ADHD in Children, Young People and Adults. The British Psychological Society and the Royal College of Psychiatrists. London, 2009

39) National Institute for Health and Care Excellence: Psychosis and Schizophrenia in Children and Young People: the NICE Guideline on Recognition and Management. The British Psychological Society and The Royal College of Psychiatrists. London, 2013

40) 日本小児心身医学会: 未承認薬・適応外薬の要望. 2012 (http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/03/dl/youbousyo-29.pdf)

41) Olfson, M., Blanco, C., Liu, L., et al.: National trends in the outpatient treatment of children and adolescents with antipsychotic drugs. Arch Gen Psychiatry, 63; 679-685, 2006![]()

42) Olfson, M., Blanco, C., Liu, S. M., et al.: National trends in the office-based treatment of children, adolescents, and adults with antipsychotics. Arch Gen Psychiatry, 69; 1247-1256, 2012![]()

43) Olfson, M., Blanco, C., Wang, S., et al.: National trends in the mental health care of children, adolescents, and adults by office-based physicians. JAMA Psychiatry, 71; 81-90, 2014![]()

44) Pathak, P., West, D., Martin, B. C., et al.: Evidence-based use of second-generation antipsychotics in a state Medicaid pediatric population, 2001-2005. Psychiatr Serv, 61; 123-129, 2010![]()

45) Ronsley, R., Scott, D., Warburton, W. P., et al.: A population-based study of antipsychotic prescription trends in children and adolescents in British Columbia, from 1996 to 2011. Can J Psychiatry, 58; 361-369, 2013![]()

46) 総務省政策統括官: 統計法第33条の運用に関するガイドライン. 2011 (http://www.stat.go.jp/index/seido/pdf/33glv3.pdf)

47) 総務省統計局: 人口推計: 第4表 年齢 (各歳), 男女別人口 (各年10月1日現在)―総人口, 日本人人口 (平成12年~22年). 2012 (http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/Xlsdl.do?sinfid=000013168604)

48) Spencer, D., Marshall, J., Post, B., et al.: Psychotropic medication use and polypharmacy in children with autism spectrum disorders. Pediatrics, 132; 833-840, 2013![]()

49) 「健やか親子21」の評価等に関する検討会: 「健やか親子21」第2回中間評価報告書. 2010 (http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0331-13a015.pdf)

50) 鈴木 太: ADHDにおける精神医学的併存症. 臨床精神医学, 37; 155-164, 2008

51) 浦部晶夫, 島田和幸, 川合眞一: 今日の治療薬 (2010年版)―解説と便覧―. 南江堂, 東京, 2010

52) 宇佐美政英, 齊藤万比古, 傳田健三ほか: 児童・青年期におけるSSRI/SNRIの使用実態と安全性に関する全国調査. 児童青年精神医学とその近接領域, 52; 21-35, 2011

53) Winterstein, A. G., Gerhard, T., Shuster, J., et al.: Utilization of pharmacologic treatment in youths with attention deficit/hyperactivity disorder in Medicaid database. Ann Pharmacother, 42; 24-31, 2008![]()

54) Zeni, C. P., Tramontina, S., Ketzer, C. R., et al.: Methylphenidate combined with aripiprazole in children and adolescents with bipolar disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized crossover trial. J Child Adolesc Psychopharmacol, 19; 553-561, 2009![]()

55) Zito, J. M., Burcu, M., Ibe, A., et al.: Antipsychotic use by medicaid-insured youths: impact of eligibility and psychiatric diagnosis across a decade. Psychiatr Serv, 64; 223-229, 2013![]()

56) Zito, J. M., Safer, D. J., de Jong-van den Berg, L. T., et al.: A three-country comparison of psychotropic medication prevalence in youth. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 2; 26, 2008![]()

57) Zuvekas, S. H., Vitiello, B.: Stimulant medication use in children: a 12-year perspective. Am J Psychiatry, 169; 160-166, 2012![]()