障害の有無にかかわらず,誰しも「自分らしく生きる」ためには,仲間と居場所が必要である.近年,欧米では障害者を「Expert by Experience(経験のある専門家)」と考え,自分の経験を活かし,仲間を応援するピアサポートが重要視されている.また,障害者と専門職などがコース(講座)を共同創造(co-production)し,受講者が主体的な学びでリカバリーをめざすリカバリーカレッジが世界的に注目されている.このような背景のもと,著者らはさまざまなピアサポート活動を実践している.「ピアサポートみなと」は,長崎県大村市で2010年から,障害者,家族,ボランティア,学生,専門職などが,「誰もが悩みを抱える当事者」との理念のもとで,参加者全員対等の立場から,さまざまなテーマをともに語り合う活動を行っている.この「ピアサポートみなと」のメンバーとともに,著者らは2018~2020年度に文部科学省の「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」を実施し,2021~2023年度は長崎市の「精神障害者ピアサポーター養成講座」に取り組んでいる.著者は精神障害者のセルフスティグマの軽減およびリカバリーの促進にピアサポートは必須であると考えている.

2)令和健康科学大学リハビリテーション学部作業療法学科(現所属)

https://doi.org/10.57369/pnj.24-063

はじめに

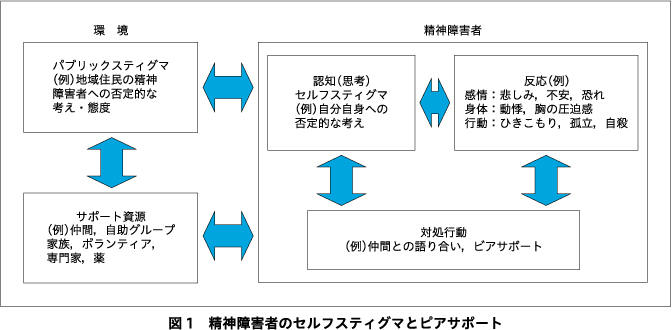

障害の有無にかかわらず,誰しも「自分らしく生きる」ためには,仲間と居場所が必要である.近年,欧米では障害者を「Expert by Experience(経験のある専門家)」6)と考え,自分の経験を活かし,仲間を応援するピアサポートが重要視されている.ピアサポートの効果を示すエビデンスは乏しい現状2)4)5)9)ではあるが,著者は精神障害者のセルフスティグマの軽減およびリカバリーの促進にピアサポートは必須であり,両者の関係を図1のように考えている.

また,障害者と専門職などがコース(講座)を共同創造(co-production)し,受講者が主体的な学びでリカバリーをめざすリカバリーカレッジ(Recovery College)の実践が世界的に注目されている14).なお,この共同創造とは,当事者,家族,専門職などが対等な協力関係のもとで公共サービスの立案・提供を実施しようとする新たなアプローチである16).本稿の目的は,このような背景をふまえ,著者らが実践しているピアサポート活動を報告することである.

I.リカバリーカレッジ

米国のリカバリー教育センター(Recovery Education Center)を源流とするリカバリーカレッジは,英国において国民保健サービス(National Health Services:NHS)の1つとして2009年に初めて開設された.現在,英国のほか,ヨーロッパ,オーストラリア,カナダ,日本,その他20ヵ国以上に広がっている.リカバリーカレッジは,治療的アプローチではなく,主体的に学ぶことでリカバリーをめざす実践である.

リカバリーカレッジで提供されるコース(講座)は,障害者と専門職がともに企画し,協働して実施されている.障害者と専門職の共同創造,教育モデル(自分の能力・強みに気づき,それを活用できるよう支援),そして誰でも参加できることなどが原則である.海外のリカバリーカレッジのなかには,若年層を対象にしたディスカバリーカレッジ(Discovery College)を運営している施設もある3).また,オンラインサービスも実施されている15).複数の研究でリカバリーカレッジに参加することでリカバリーや生活満足度が向上することが報告されている14).Bourne, P.ら1)は,英国のリカバリーカレッジの学生463名を対象にカレッジ参加前後の比較を行い,参加後は入院などの医療サービス利用の減少による医療費削減効果があったと報告した.今後の重要な研究課題として,リカバリーカレッジの効果をランダム化比較試験(randomized controlled trial:RCT)にて実証することが求められている17)18).

II.著者らの実践

1.「ピアサポートみなと」について

大村市社会福祉協議会および男女共同参画センターが2009年に開催した「こころのボランティア養成講座」終了後,障害者を含む養成講座の実行委員が中心となり2010年4月から語り合いのボランティアグループ「ピアサポートみなと」13)の活動を開始した.この「みなと」という名前には,日ごろは作業所や職場という社会の大海に出ているメンバーが,一隻の船のように「ピアサポートみなと」に入港して停泊し,疲れたときに互いに寄り添い,思いを語り,勇気という燃料を積んで再び日常に戻って船出していく,そんな場所であってほしいという思いが込められている.また,グループ結成時に木製の円卓をメンバー有志で作り,現在も大村市の福祉活動の拠点である「プラットおおむら」のボランティアルームに置いている(図2).この円卓は,メンバーには上下関係はないという対等性を重視する「ピアサポートみなと」の象徴となっている.

「ピアサポートみなと」のメンバーは,障害者,家族,ボランティア,学生,医療福祉関係者などである.メンバーは,支援する・支援されるという関係ではなく,それぞれの立場(垣根)を越え,「弱さを絆に」「支えあい」「おたがいさま」の関係を築いている.毎月1回の運営委員会(火曜日17~19時)と例会(土曜日14~16時)を各々開催するとともに,2021年5月からはオンラインでの語り合いの場として「みなとの小部屋」(毎月1回,土曜日19~20時)も運営している.なお,著者は運営委員の一人として活動にかかわっている.

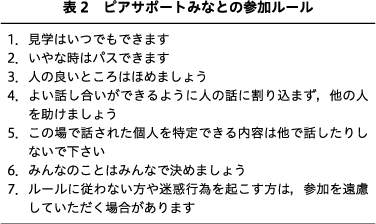

活動の主な目的は,表1に挙げたことをとおして,障害者本人がもっているセルフスティグマを解きほぐすことにある.また,「ピアサポートみなと」の参加ルールを表2に示す.現在の例会の語り合いの流れは,「参加ルールの言語化・明確化,自己紹介(最近のよかったこと・わるかったこと,今の気分を10点満点で表現)」「テーマをみんなで決めて語り合う」「本日の感想」となっている.

最近のメンバーによる「ピアサポートみなと」に対する評価は,「居場所,落ち着くところ」「守りたい心の居場所,くすっと笑える気持ちの良い仲間に会えるオアシス」「自己研鑽の場所」「向上心が高い仲間とともに学び,可能性が広がって前向きになれるところ」「いろんな垣根を越えて交流ができる場所」「透明な自分をさらけだせるところ」「新しい事を学べる場所,病気はもちろん一般知識も知ることができる,出会いの場,安らぎの場」「大切な心の拠り所,素の自分をさらけだせる,心地よい居場所」などであった.

2.「ピアサポートみなと」の2021年度の活動実績

2021年度の例会は,月1回,年12回実施(オンライン6回,対面6回),平均11名の参加があった.運営委員会(代表1名,副代表3名,運営委員5名,監査1名)は,月1回,年12回実施(オンライン3回,対面9回),平均6名の参加であった.小部屋は,月1回で4月を除き年11回実施(オンライン11回),平均9名の参加であった.

次に,例会のテーマ(抜粋)は,「みなとに出会って変わったこと」「さびしいときはどうしてる?」「友達をつくるには? 友達って何?」「不安なときの過ごし方」「ステイホームの楽しみ方」「被害妄想からの回復」「ネガティブな感情からの立ち直り方」「年末年始の過ごし方」などであった.小部屋のテーマ(抜粋)は,「主治医との上手な話し方」「梅雨の過ごし方」「夏の楽しみ」「退屈なときにどう過ごすか」「好きな有名人」「自分の好きなこと」「得意なこと」「今年を振り返って」「今年の夢や抱負」「忙しいときの対策」「コロナ禍での楽しみ」「寒さ対策」「得意な料理」「寝つきをよくするための工夫」などであった.運営委員会の議題は,例会や小部屋を振り返るとともに,次回の例会・小部屋のテーマ・司会・記録などの役割分担の明確化,各種イベントの開催・参加,運営全般に関すること,などであった.

イベントなどへの参加としては,(i)2021年度長崎市業務委託事業「精神障害者ピアサポーター養成講座」に役員5名が講義の講師およびグループ演習のファシリテーターとして参加(計9回),(ii)2021年度宮崎県「共生社会の実現に向けた生涯学習支援に係る実践研究事業」のオンライン研修会で役員4名が「ピアサポートみなと10年の歩み」と「リカバリーストーリー」を語る,(iii)2021年度長崎県発達障害者支援センターセミナー(オンデマンド配信)で役員2名が「リカバリーストーリー」を語る,などであった.

3.「ピアサポートみなと」とNPO法人長崎のぞみ会および長崎大学との共同創造事業

1)2018~2020年度文部科学省「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」採択事業「障害者の生涯学習活動への地域包括的支援」

文部科学省は,2014年の『障害者権利条約』の批准や2016年の『障害者差別解消法』の施行などもふまえ,学校卒業後の障害者が社会で自立して生きるために必要となる力を生涯にわたり維持・開発・伸長し,共生社会の実現に向けた事業を推進する方針を2018年に示した10).

「ピアサポートみなと」とNPO法人長崎のぞみ会(地域活動センターIII型を運営)および長崎大学医学部保健学科は,「障害者の生涯学習活動への地域包括的支援」をテーマに文部科学省の「学校卒業後における障害者の学びの支援に関する実践研究事業」に応募し,2018年6月に採択された.この採択事業は,発達障害者と精神障害者を対象とした「学校から社会への移行期における学習プログラム(移行PG)」と「生涯の各ライフステージにおける学習プログラム(生涯PG)」から構成され,さまざまな苦労を抱えながらも,仲間とともに,主体的な学びを通じて,夢や希望をもち,自分らしく生活することができるように,障害者を支援することが目的であった.なお,「ピアサポートみなと」の役員6名が本事業の連携協議会(年4回)の委員になるとともに,「移行PG」および「生涯PG」,そして各種フォーラムに講師・ファシリテーターとして参加した.

移行PGの目標は「仲間と出会い,自分の特性を知る」.月1回,日曜日13:30~16:30の開催で,初回のテーマは「ピアサポーターの体験談」,2回は「疾患・障害の心理教育」,3回は「コミュニケーション」,4回は「ストレス対処法」,5回は「自分の特徴を伝える」であった.移行PG受講者は2018年度が11名(男性7,女性4;平均年齢22.8歳),2019年度が9名(男性9;平均年齢22.4歳),2020年度が6名(男性4,女性2;平均年齢19.2歳)であった.PG修了時の感想(抜粋)として,「この学習をとおして良かったことは,視野が広くなり,自分だけが悩んでいるのではなく,他の人も悩んでいるんだと感じ,無理をしてダメな自分を隠そうとせず,自分らしくいこうと気づくことができた」「人にはその人の悩みがあって,十人十色だった.意見を共有してみるといろいろな視点が見えた」「自分の苦手なことや困っていることを考えることで,自分の知らなかった自分を知ることができた.そして自分以外の考え方を聞くことで思いもつかない対処法を知ることができた」「グループワークをとおして,どのプログラムでも人に相談することがいいんだということがわかってよかった」「自分が困っていることに対して,共感をしてくれたり,アドバイスをもらった.自分の思っていることを素直に言えた」などの声が寄せられた.

生涯PGの目標は「夢や希望をもって生活できる」.月1回,日曜日13:30~16:30の開催で,初回のテーマは「ピアサポーターの体験談」,2回は「疾患・障害の心理教育」,3回は「元気を回復するために(1)」,4回は「元気を回復するために(2)」,5回は「ストレス対処法」であった.生涯PG受講者は,2018年度が13名(男性9,女性4;平均年齢46.2歳),2019年度が14名(男性9,女性5;平均年齢45.1歳),2020年度が8名(男性6,女性2;平均年齢44.3歳)で,PG修了時の感想(抜粋)として,「今の自分と楽しく向き合う場を得ることができ,自分と同じ境遇にある人の居場所をつくりたいという考えが生まれた,私の人生のとても大きな分岐点になった」「今まで停滞していたものがひと区切りついて,一歩前に進める感じがして,今の自分のままでいいんだという納得するものが得られた気がする」「主体的に学ぶことの大切さ,他人に言われたからではなく自分の意思で学べば自分の身になる.何歳になっても,障害があろうとなかろうと,学び続けることは,人にとって大切だと思った」「リカバリーストーリーやグループワークでのお話のなかで,皆さん自分自身をもっていると思った.自分の経験を意味づけしている.皆さんの経験が他の方のためになるので,もっと多くの人に届けばいい」「自分の弱みとかを素直に話せる場であるのがすごくいいと思った.自分の思うことを口に出し,聞いてくれる人がいることはとても良い」などの声が寄せられた.

なお,プログラムを実施する際は,参加者同士の協働,ピアサポーターや関係者との対話・交流などを通じ,自己の考えをしなやかに広げ深める「主体的・対話的な学び」を実現できるように努めてきた.特に,2020年度はコロナ禍のため,オンラインも活用しながら当初の計画を柔軟に変更しつつ事業を遂行することができた.

2)2021~2023年度長崎市業務委託事業「精神障害者ピアサポーター養成講座」

厚生労働省は,「自らも障害や疾病の経験を持ち,その経験を活かしながら,障害福祉サービス事業所等で働き,他の障害や疾病のある障害者のための支援を行うピアサポートの取組については,障害者の地域移行や地域生活の支援に有効なものである」とし,障害福祉サービスなどにおけるピアサポートを担う質の高い人材を確保するために,「障害者ピアサポート研修事業実施要綱」を2020年3月に定めた7)8).長崎市は,2021年3月に公表した「長崎市第6期障害福祉計画・長崎市第2期障害児福祉計画」のなかに,社会参加支援事業(地域生活支援促進事業)として「精神障害者ピアサポーター養成講座」を開催し,人材の養成に努めることを明記した12).NPO法人長崎のぞみ会は,長崎市から業務委託を受け,本講座を「ピアサポートみなと」および長崎大学医学部保健学科と協働して実施している11).なお,本講座は,厚生労働省の「障害者ピアサポート研修事業実施要綱」に示された標準的カリキュラムに基づき,基礎研修,専門研修,フォローアップ研修を開催している.

2021年度の講座の修了者は24名(平均年齢45.7歳)で,修了率は92%(24/26)であった.修了者の属性は,障害あり20名(83%),なし4名,男性17名(71%),女性7名,40歳代10名(42%),勤務先あり12名(50%),B型事業所利用中8名(33%)などであった.講座の満足度は,「満足」が17名(71%),「やや満足」が6名(25%)であった.講座修了時の受講者の感想(抜粋)は,「自分のこれからのライフワークに1つの目標や道筋ができた,大変意義深い講座だった」「現役のピアサポーターの皆様から講義や貴重なお話を聞けて,今後の自分にも大切なことをたくさん学んだ」「自分を振り返ること,自分の気持ちや考えや意見を文字として書けたことがとてもよかった.自分のリカバリーを思い出すこともこういう場だからできたと思う」などであった.

おわりに

ピアサポートの促進は,精神障害者のリハビリテーションの重要な課題である.ピアサポートの場においては,類似の体験をした人々が,その体験および体験に付随するさまざまな感情を,「僕も同じ」「私と似てるよ」などとわかちあうことで,「一人ではなかった」「みんなも同じなんだ」「同じ仲間なんだ」「仲間を信じて,弱さや情けなさを素直に表現していいんだ」「自分の体験が人の役に立つんだ」と安心感,自己肯定感,そして生きる希望や夢を獲得している.「弱さ」が,人とのつながりをもたらす「強み」になるのである.「ここで相談しているといろんな見方ができるようになり,最後は笑いに変わるんです.笑える自分に戻れると活力がでてくる.ここはみんなの笑顔に支えられる場なんです」,これもあるメンバーの貴重な感想である.障害者は,障害を体験として知っており,日々,困難に対してさまざまな対処や工夫をしてきて貴重な生活の知恵をもっている「人」,まさに「Expert by Experience(経験のある専門家)」であるという認識をもったうえで,ピアサポートの場を障害者と関係者が共同創造することが求められている.著者は精神障害者のセルフスティグマの軽減およびリカバリーの促進にピアサポートは必須であると考えている.

編 注: 本特集は第118回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに宮本光一郎(独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Bourne, P., Meddings, S., Whittington, A.: An evaluation of service use outcomes in a Recovery College. J Ment Health, 27 (4); 359-366, 2018![]()

2) Chien, W. T., Clifton, A. V., Zhao, S., et al.: Peer support for people with schizophrenia or other serious mental illness. Cochrane Database Syst Rev, 4 (4); CD010880, 2019![]()

3) Discovery College, Sussex: Sussex discovery college. 2021 (https://www.sussexdiscoverycollege.org.uk/home) (参照2022-12-15)

4) Farkas, M., Boevink, W.: Peer delivered services in mental health care in 2018: infancy or adolescence? World Psychiatry, 17 (2); 222-224, 2018![]()

5) Johnson, S., Lamb, D., Marston, L., et al.: Peer-supported self-management for people discharged from a mental health crisis team: a randomised controlled trial. Lancet, 392 (10145); 409-418, 2018![]()

6) Kivistö, M., Martin, M., Hautala, S., et al.: Facilitators and challenges of integrating experts by experience activity in mental health services: experiences from Finland. Community Ment Health J, 59 (3); 540-551, 2022![]()

7) 厚生労働省: 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築について. 2017 (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiikihoukatsu.html) (参照2022-12-15)

8) 厚生労働省: 障害者ピアサポート研修事業の実施について. 2020 (https://www.mhlw.go.jp/content/000998237.pdf) (参照2022-12-15)

9) Lyons, N., Cooper, C., Lloyd-Evans, B.: A systematic review and meta-analysis of group peer support interventions for people experiencing mental health conditions. BMC Psychiatry, 21 (1); 315, 2021![]()

10) 文部科学省: 障害者の生涯学習の推進方策について―誰もが, 障害の有無にかかわらず共に学び, 生きる共生社会を目指して― (報告). 2018 (https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/041/toushin/1414985.htm) (参照2022-12-15)

11) 長崎のぞみ会: 長崎市地域生活支援促進事業 精神障害者ピアサポーター養成講座. 2022 (https://nagasaki-nozomi.chillout.jp) (参照2022-12-15)

12) 長崎市: 長崎市第6期障害福祉計画・長崎市第2期障害児福祉計画. 2021 (https://www.city.nagasaki.lg.jp/syokai/730000/731000/p031073_d/fil/keikaku6.pdf) (参照2022-12-15)

13) ピアサポートみなと: ピアサポートみなと活動内容. 2022 (http://www.ps-minato.com/news.html) (参照2022-12-15)

14) Perkins, R., Meddings, S., Williams, S., et al.: Recovery Colleges 10 Years On, Nottingham, ImROC, 2018 (https://imroc.org/wp-content/uploads/2022/04/ImROC-Recovery-Colleges-10-Years-On.pdf) (参照2024-03-12)

15) Recovery college online: Recovery College Online. 2021 (https://www.recoverycollegeonline.co.uk/) (参照2022-12-15)

16) Smith, H., Budworth, L., Grindey, C., et al.: Co-production practice and future research priorities in United Kingdom-funded applied health research: a scoping review. Health Res Policy Syst, 20 (1); 36, 2022![]()

17) Toney, R., Knight, J., Hamill, K., et al.: Development and Evaluation of a Recovery College Fidelity Measure. Can J Psychiatry, 64 (6); 405-414, 2019![]()

18) Whitley, R., Shepherd, G., Slade, M.: Recovery colleges as a mental health innovation. World Psychiatry, 18 (2); 141-142, 2019![]()