触法精神障害者には3つの法律,すなわち『刑法』『精神保健福祉法』『医療観察法』が適用される.この3つのグループに分けるには精緻な精神鑑定が必要とされる.したがって,精神鑑定には公平性,中立性,一貫性が求められる.有罪となり刑務所に収容されると精神科担当の矯正医官が診ることになる.限られた医療資源を効率的に分配するために矯正施設は,一般施設,医療重点施設,医療専門施設の3つのグループに分かれている.東日本矯正医療センターは最も大きな医療刑務所のうちの1つであり,精神または身体に障害のある受刑者を全国から受け入れている.矯正精神医療は処遇部門と医療部門の2つの支柱から成り立っており,受刑者を適切に処遇・治療するためには両者の連携・協力は必須である.医療専門施設から出所する際,少なからぬ障壁があり,治療継続だけでなく社会復帰も困難にしている.

https://doi.org/10.57369/pnj.24-127

はじめに

わが国の精神医療に関連した法整備の歴史をみると『少年法』改正3)4),『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律』(以下,医療観察法),『刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律』(以下,刑事収容施設法)など,それぞれ神戸連続児童殺傷事件,大阪池田小学校事件,名古屋刑務所事件など具体的な重大事件を契機としてbottom upで作られたタイプと,裁判員制度,拘禁刑の創設,LGBT法案など,時代の機運が高まるなか,先進国から新たなコンセプトを取り入れて,top downで作られるタイプの2つの流れがある.矯正の現場では,再犯防止と社会復帰を掲げ,「第二次再犯防止推進計画」が実行されるなか,一方では応報刑から教育刑へのシフトの区切りとして拘禁刑が創設され,他方では被害者感情を配慮して犯罪被害者などの心情などの聴取・伝達制度が始まることとなった.本稿では,このような社会的背景をふまえ,矯正精神医療の現状と課題について述べる.

I.入口問題

1.触法精神障害者の受け皿と精神鑑定1)

触法精神障害者の定義は,精神障害を有する個人が刑罰法令に触れる行為をし,有責性がないと判断されて刑罰の対象にならない場合であるが,本稿では便宜上,触法行為と犯罪行為を区別せず,ある個人に精神障害と犯罪(または触法行為)が同時的に発生した場合,その人を触法精神障害者と呼ぶことにする.原理的に疾病は個体病理であり,犯罪は社会病理であるが,実態は個体病理と社会病理が交錯した複雑な様態を呈している.これは操作的診断基準のなかに「社会不適応」を取り入れたことによる,いわゆる「医療化」の問題とも重なっている.

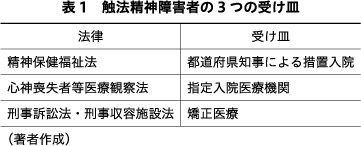

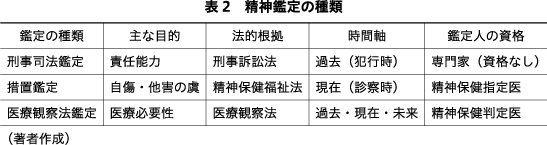

触法精神障害者には表1のように3つの受け皿がある.『刑事訴訟法』『刑事収容施設法』による矯正医療,『精神保健福祉法』による措置入院,『医療観察法』による医療観察法医療の3つである.どの受け皿が適しているかを決める関門として表2のように広い意味での3つの精神鑑定がある.刑事司法鑑定は犯行当時の責任能力を問うものであり,これは過去の検証であり,構造的には「考古学」に近い.これに対して措置鑑定は診察時の切迫した自傷・他害のおそれの有無を問うものであり,here and nowの強制的な治療必要性を判断するものである.かつては刑事司法鑑定で心神喪失,措置鑑定で治療不要となり,刑罰も治療も受けない事例が存在していたところ,大阪の池田小学校事件を契機として作られたのが『医療観察法』である.医療観察法鑑定は,疾病性,治療可能性,社会復帰要因の3つの観点から過去・現在・未来を総合的に判断するものである.

診断的側面である精神鑑定をする際に2つのバイアスを念頭におかなければならない.1つは診断者の立場である.一般の精神科医は自分が主治医として診ている患者が犯罪に及ぶことは稀であり,裁判所などからの依頼で孤発的な事例の精神鑑定を引き受けることになる.一方,矯正施設で勤務している精神科医は犯罪者の集団のなかで治療を要する患者を診ることになる.例えば,拘置所で行われる精神鑑定は時間も回数も限られており,いわば舞台の上のやりとりであり,被鑑定者は,その気になれば演じ切ることも可能である.したがって,その真偽を判別するためには舞台裏の生活状況や動静を精確に把握することは必要不可欠であろう.舞台の上で診断的な面で関与するのが精神鑑定医,舞台裏で健康管理・予防・治療など治療的な面で関与するのが矯正医官であり,両者の役割は相補的であるといえる.総じて,より精緻な精神鑑定をするために両方の立場で臨床経験を積むことはとりわけ有意義であると考えられる.もう1つはいわゆる拘禁着色である.拘禁着色とは,元々ある精神疾患に拘禁状況が影響を与え,病像修飾的に新たな病像を形成したものである.拘禁着色を考える場合,事件発生から矯正施設に収容されるまでのステージを意識する必要がある.犯行後,逮捕されて警察の留置場または拘置所にいる被疑者の立場,起訴されて拘置所にいる被告人の立場,有罪となり刑務所に収容される受刑者の立場で,それぞれ違った状態像を呈することがある.また,事件発生から精神鑑定が行われるまでの時間差も重要な要素である.さらに法曹三者(裁判官,検察官,弁護人)のうちの誰がどのような目的で精神鑑定の必要性を申し出たのか,精神鑑定の必要性が認められた場合,精神鑑定医を誰がどのように選ぶのかなど,そのプロセスには恣意的と言わざるを得ないバラツキがある.これらのバイアスをなくし,均霑化するためには公平性・中立性・一貫性のある「精神鑑定センター」の設立が望まれるところである.

2.『医療観察法』と矯正医療6)

『医療観察法』の対象は殺人,放火,傷害,不同意性交など6罪種にあたる重大な他害行為を行った者のなかで刑事司法精神鑑定の結果をふまえ,検察官が心神喪失・心神耗弱を理由に不起訴処分にした者,または起訴後,裁判官により心神喪失・心神耗弱と判断された者であり,その処遇は裁判所における精神保健審判員(精神保健判定医の資格を有する精神科医)と裁判官の合議体による審判で決定される.審判決定は,医療観察法鑑定を基礎として,生活環境調査結果報告書,精神保健参与員の意見,検察官,対象者・付添人の意見も考慮して行われる.なお,審判決定は医療観察法鑑定において疾病性,治療可能性,社会復帰要因の3要件を満たすことが前提となっている.したがって,治療可能性という要件から,主診断がパーソナリティ障害8),神経発達障害(知的能力障害,自閉症スペクトラム障害,注意欠如・多動性障害など),認知症,物質関連障害などは除外される.そのため,不起訴や無罪(心神喪失)ではなく,心神耗弱の場合は矯正施設に収容されることがある.また,無銭飲食,住居侵入,公務執行妨害など6罪種に該当しない軽微な犯罪の場合は,ほとんど精神鑑定されないので精神障害は見逃されることが多い.矯正医療の現場からすると,むしろ,このような群のなかに処遇困難・治療困難な事例が比較的多く含まれている印象がある.

3.犯罪者の分類

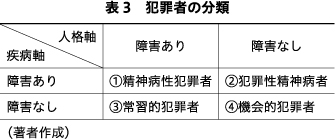

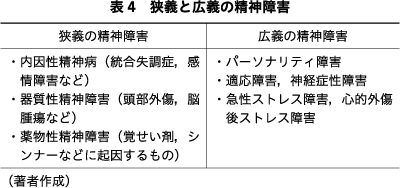

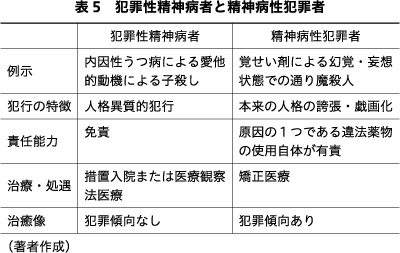

犯罪者を操作的診断基準であるDSM-IVの多軸診断のうち,人格軸と疾病軸を用いて分類すると表3のように4つの群に分かれる.精神障害は表4のように狭義の精神障害と広義の精神障害に二分されるので,狭義の精神障害のある者は「精神病性犯罪者」「犯罪性精神病者」に該当し,狭義の精神障害のない者は「常習的犯罪者」「機会的犯罪者」に該当する.「精神病性犯罪者」と「犯罪性精神病者」は似て非なるものである.表5のように,例えば,覚せい剤による幻覚・妄想状態での通り魔殺人は精神病性犯罪者に該当し,内因性うつ病による愛他的動機に基づく子殺し(拡大自殺)2)5)は犯罪性精神病者に該当する.精神病性犯罪者は,法に触れず,真っ当な社会生活を送っている一般市民が感冒,糖尿病,高血圧などの病気に罹患することがあるのと同様に犯罪者も病気になることがあり,その病気がたまたま精神病であった場合に相当する.覚せい剤による通り魔事件の場合,覚せい剤はそもそも非合法な薬物であり,それがドーピング薬物のように作用し,本来の人格傾向を誇張・戯画化したといえるかもしれない.これに対し,犯罪性精神病者は,本来の人格素質において犯罪傾向が全くないにもかかわらず,精神病に罹患し,精神症状に巻き込まれて及んだ行動が犯罪に該当する場合である.原理的に精神病性犯罪者は矯正医療の対象であり,犯罪性精神病者は措置入院または『医療観察法』の対象となるべきものである.しかし,実際のケースでは両者は複雑に交錯していることがあり,その識別は容易ではない.

II.矯正医療の現状と課題

1.矯正施設の医療体制

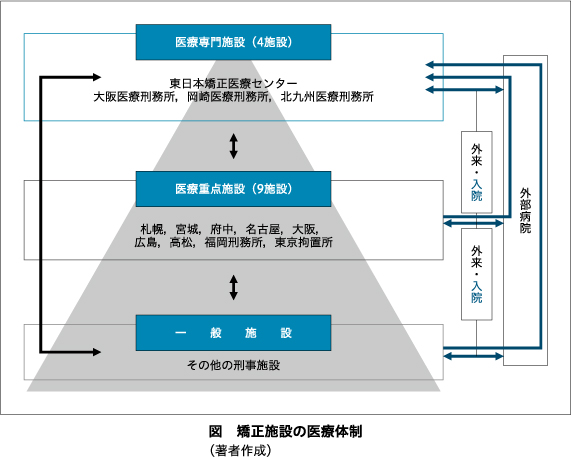

限られた医療資源を効率よく配置するために矯正施設は,図のように一般施設,医療重点施設,医療専門施設(医療刑務所)の3つのグループに分かれている.東日本矯正医療センター(以下,医療センター)は全国に4つある医療専門施設のうちの1つである.患者は施設間の緊密な連携のもと,そのニーズに応じてそれぞれの施設に振り分けられ,収容される.一般施設にも診療所レベルの医療スタッフ・設備は配置されているが,緊急時には外部の近隣医療機関に搬送しなければならないこともある.その場合,複数名の保安要員の24時間3交代配置,病室(個室)ならびに職員の待機場所の確保,医療費など莫大なコストがかかることになる.

2.矯正医療とさまざまな医療との比較

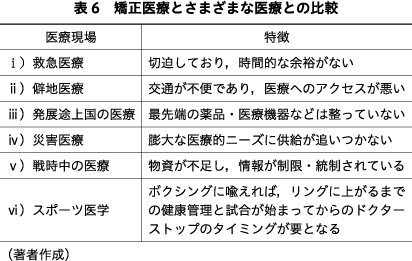

表6にあるようなさまざまな医療と比較すると,矯正医療の特徴が浮き彫りになるであろう.例えば,受刑者が工場就役中に突然倒れ,意識不明となった場合,応急処置はするにしても施設内の医療で対応できなければ速やかに外部の病院に搬送するという「i)救急医療」の場面にもしばしば遭遇する.また,矯正施設は交通の不便なところにあることが多く,医療機関へのアクセスが困難であるという意味において「ii)僻地医療」に近い.その他,予算が決まっており,最先端の高額な治療薬を取り揃えることはできないという面では「iii)発展途上国の医療」に似ており,環境的に「三密」であり,新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症が爆発的に増えて医療的ニーズと医療資源のバランスが崩れるという面では「iv)災害医療」に近いところもある.また,物資が不足し,情報が統制され,制限が多く,融通が利かないという面においては「v)戦時中の医療」と共通している.さらに受刑者を刑務作業に就けさせるというのが矯正施設の役割であり,例えば,ボクシングの途中でタオルを投げ入れるように,ドクターストップすなわち,医療がどの時点で介入して休養処遇にするのかを判断するという面では「vi)スポーツ医学」と同様の構造的特徴を有している.

3.矯正医療の基本構造

矯正医療の要となるのは,矯正医官や看護師などが行う医療と刑務官が行う処遇の緊密な連携である.矯正医療の基本原理を端的に表現すると「わがままは処遇が抑え,病気は医療が引き受ける」ということになる.処遇部門は,理念志向システム(idea oriented system)に基づき,法律・社会規範に則って「正常パターン」にあてはめる方向にtop downで指導するため,どちらかというと受刑者本人の意思・希望とは逆方向になりやすい.これに対して医療部門は,問題志向システム(problem oriented system)に基づき,受刑者本人が提示する「異常パターン(医学的問題)」に対応し,本人に寄り添ってbottom upで解決を援助するので,おおむね,受刑者本人の意思・希望と同方向になる.両者の方向性は一見真逆のようであるが,三次元的に見ると,矛盾することはなく,統合可能である.しかし,現場ではしばしば対立・衝突することがあり,マネジメントは容易ではない.医療と処遇の歯車が狂うと「医療がわがままを増長させ,処遇が病気を見逃して悪化させてしまう」という最悪の結果を招くことになる.

4.矯正医官に求められるもの

矯正医療を実施するにあたって必要不可欠なものは総合診断とトリアージの2つである.不定愁訴が多く,病気不安症,解離性障害,虚偽性障害だけでなく,刑務作業から逃れるための詐病も頻繁にみられるため,病気であるか否かを含め,どの診療科が対応するかを第一線で判断する総合診断力が必要とされる.また,拘禁下にあり,刑期が決まっているという条件のもとで優先順位をつけ,どの疾患をどこまで治療するかを判断するというトリアージの問題がある.例えば,満期日直前に受刑者が腹痛を訴え,虫垂炎が発覚した場合,重症度,緊急性,合併症の有無,全身状態,受刑者本人の意思などを考慮し,矯正施設内で手術するかしないかの判断を迫られることになる.

総じて矯正医療では,「必要な治療はするが,過剰な治療はしない」ということが基本であり,一般医療と比較し,optimal rangeはとても狭いということができるであろう.

5.拘禁反応

拘禁状況には次のような特徴がある.

・自由や権利の剝奪,監視によるプライバシーの侵害

・面会・通信の制限による情報遮断

・私的活動の制限や禁止

・強制的な労働や集団生活への参加

・裁判の係争から生ずる葛藤や刑罰(死刑執行など)に対する不安・恐怖

事件を起こしたこと自体に対する反応に加え,拘禁状況は非常にストレスフルであり,ストレッサーのレベルは操作的診断基準に照らせばsevereからcatastrophicにまで及ぶため,急性ストレス障害(acute stress disorder:ASD)や心的外傷後ストレス障害(post traumatic stress disorder:PTSD)を起こしても不思議ではない.拘禁反応と関連し,矯正施設でよくみられる症状は下記である.

・不眠

・不安,抑うつ,イライラ感

・疼痛(腰痛,頭痛,歯痛など)

・幻覚,妄想

・動悸,呼吸困難

・失神,転倒

・その他の問題行動(暴行,自傷,反抗,沈黙,拒食,異物嚥下,放歌,大声,不潔行為など)

拘禁反応のリスクファクターとしては以下のものが挙げられる.

・原始的心性,幼児的未熟性,知的能力の障害,強迫的な性格傾向,いわゆるヒステリー性格など

・未決,初犯,重罪犯,外国人,拘留期間の長期化など

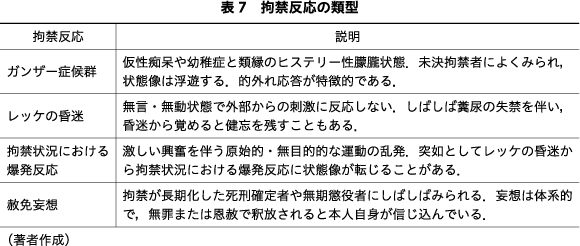

表7は経験的に知られている拘禁反応の類型である.

6.医療センターの役割

すでに述べたように,医療専門施設は全国に4つあり,東日本矯正医療センターは東日本を中心に全国から身体または精神に障害のある受刑者を集めて入院治療を行っている.また東京管内の近隣施設の外来および往診治療も行っている.

入所時に一旦,集団を基本とする画一的な処遇優位の体制から個別的な病状に応じた医療優位の体制に切り替え,治療経過のなかで段階的に医療優位から処遇優位に戻していく.当医療センターの利点はドクターストップのかかっている休養患者に対して専門的かつ柔軟な働きかけができることである.例えば,統合失調症の欠陥状態や認知症などによる自発性や意欲の低下を防止・改善するためには,ゆるやかで支持的かつ保護的なメニューが効果的である.

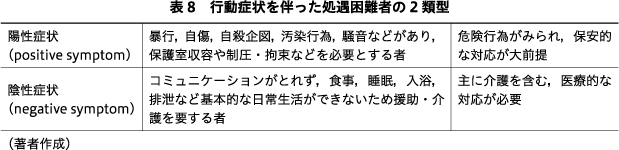

精神障害の治療のために当医療センターが受け入れるのはM級とされる受刑者で,その特徴をみると,表8のように行動症状7)を伴った処遇困難者の2類型に大別される.段階的治療・処遇のアウトラインは以下のようになる.

(i)導入期:陽性症状に焦点をあてて鎮静化し,昼夜間独居による個別処遇での安定を図る.

(ii)中間期:陰性症状にも焦点をあて,さらなる改善を図るため,居室内での作業から集団部屋での小集団療法を経て,作業療法に移行させる.

(iii)還送準備期:集団での生活に慣れさせ,工場での刑務作業に就けるように準備させる.

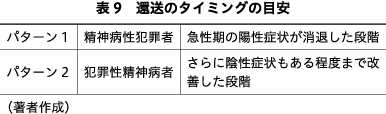

還送のタイミングは,理想的には第i,ii段階を終了し,第iii段階を確認してからのほうが望ましいが,一般に精神疾患について完治することは稀であり,さらに昨今の高齢化も重なり,治療後も何らかのハンディが残るケースがほとんどである.したがって,現実的な還送のタイミングの目安としては表9のように第i段階を終了した時点(パターン1)と第ii段階を終了した時点(パターン2)の2つが考えられる.精神病性犯罪者の場合,例えば,覚せい剤による幻覚・妄想状態を脱した後,本来の人格の問題性が顕在化し,さらに処遇困難になって病棟の治療的雰囲気を破壊することがある.その場合,処遇優位の一般刑務所のほうが適していると判断されれば早期に還送されることがある.犯罪性精神病者の場合,急性期を脱した後も,治療プログラムに向けた意欲もみられ,改善の余地が残っているのでリハビリテーションの段階に移行することになる.

7.医療センターの現状と課題

高齢社会を反映して受刑者の平均年齢は,社会の平均年齢と比較し,さらに高くなっている.その結果,認知症の精神症状や行動症状だけでなく,身体的介護など福祉的なケアを要する受刑者が増加し,刑務官にはこれまでにない負担がかかっている.また,診断名の観点からみると,知的能力障害,自閉症スペクトラム障害,注意欠如・多動性障害などの神経発達障害の割合も増加し,適応能力の幅が狭いため,拘禁状況という制約下において,集団生活のできない処遇困難な受刑者が増えている.その他,窃盗を何度も繰り返して高齢に至った摂食障害患者が激増し,女性受刑者の大半を占めている.低体重による生命的危険性に加え,過活動と規則違反を執拗に繰り返すため,治療・処遇する現場スタッフの負担は並大抵ではない.

III.出口問題

1.受け皿の問題

医療センターでの治療により精神症状が改善した場合,送致元の刑務所に還送され,残刑期を務めることになる.一方,医療センターで満期出所を迎える受刑者の大半は病状が重篤であり,引き続き専門治療を必要としている.しかし,患者のニーズに応じた治療継続を引き受けてくれる医療機関を見つけるのは容易ではない.

2.出所時調整の問題

医療センターから出所する際にはさまざまなハードルがある.受刑者の多くは身元引受人不在,住所不定,無職,地域からの居住拒否などがあり,社会復帰要因の条件を前提とする『医療観察法』の患者とは対照的に出所時調整はしばしば難航する.また,病識が欠如し治療を拒否する患者も少なくなく,紹介状を持たせることすらままならないことがある.高齢者や障害者が必要な介護,医療,年金などの福祉サービスを受けることができる取り組みとして「特別調整」という制度があるが,この制度は本人の同意を要件としているため,必ずしも利用できるわけではない.そこで,出所後,強制的(本人の同意なし)に医療継続を可能にする唯一の法的制度として残されているのは措置入院ということになる.

3.精神保健福祉法26条通報の問題

矯正施設から精神障害のある受刑者が出所する場合,精神保健福祉法26条通報を行っているが,措置入院につながるケースは多くはない.その理由は第1に,通報件数が多いので地方自治体の窓口では捌ききれないことである.これに対して矯正施設側では重症通報と軽症通報に分け,情報を取捨選択し,効率化を図っているが,書類審査で却下されることも多い.第2の理由としては,書類審査で受理され,措置診察が行われたとしても診察時の「切迫した自傷・他害のおそれ」が認められないとして却下されることもある.矯正施設という特殊な環境を考えれば容易にわかることだが,矯正施設で受刑者は隔離・限定された空間で規則正しい生活を送り,物品の制限があって武器は使用できず,例えば,性犯罪であれば異性や子どもの被害者は不在であり,薬物犯罪であれば薬物は入手できない環境にあり,確実に必要な薬は内服(または注射)し,24時間365日,刑務官が厳重に戒護しているので,社会とは全く違った状況におかれている.つまり,極端な言い方をすれば,興奮の激しい急性の精神病状態で保護室に隔離または拘束されている最中の患者以外は措置条件に該当しないことになる.出所した途端に断薬することを含め,これらの安全装置が外れたならばどれだけ危険であるかは想像するに難くない.したがって26条通報については,他の通報と違って診察時の「切迫した自傷・他害のおそれ」を字義通り解釈するのではなく,患者のおかれた矯正施設という場を考慮して,措置入院の要否を判断すべきであろうと思われる.

おわりに

昨今,拘禁刑の創設,被害者聴取・伝達制度の施行など矯正精神医療を取り巻く状況が目まぐるしく変化している.本稿では矯正医療の理念と基本構造について解説し,現状を述べ,課題について論じた.

編注:第119回日本精神神経学会学術総会教育講演をもとにした総説論文である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 風祭 元, 山上 晧責任編集: 司法精神医学・精神鑑定 (臨床精神医学講座19). 中山書店, 東京, 1998

2) Okumura, Y., Kraus, A.: 12 patients with extended suicide - psychology, personality, motivation, previous history and psychosocial conflict environment. Fortschr Neurol Psychiatr, 64 (5); 184-191, 1996![]()

3) 奥村雄介, 野村俊明: 非行精神医学―青少年の問題行動への実践的アプローチ―. 医学書院, 東京, 2006

4) 奥村雄介: 少年矯正施設における治療・教育. 精神療法, 41 (1); 37-42, 2015

5) 奥村雄介: 殺人という犯罪―とくに拡大自殺の精神病理をめぐって―. こころの科学, 188; 31-34, 2016

6) 奥村雄介: 矯正医療の現状と一般精神科医療に求めること. 精神科治療学, 33 (8); 985-992, 2018