通院精神療法の診療報酬請求は,保険医療機関で実施する5分以上の外来診察において成立する.医療機関は,多くの場合,請求金額の3割を患者本人から,そして残りの7割を各種保険組合からの公的支出として受け取っている.このことは精神科医が,患者本人だけでなく社会に対して通院精神療法についての公的な説明義務を負っていることを意味する.つまり,患者から「先生,領収書に書いてある通院精神療法って何なのですか」と訊かれたときに,精神科医はそれに明確に答えられなければならないということである.本稿は,本学会の会員の大多数を構成するであろう特定の精神療法の専門教育を受けていない「普通の精神科医」が,患者からこうした質問を受けたときに臆することなく自信をもって自身が提供している精神療法的関与について,説明できるようになることをめざして,精神分析家の立場から書かれたものである.とはいえ本稿は,通常の精神科医に対して精神分析的な技法を教えることをめざしたものではない.そもそも技法の修得は大部分を手続き記憶に拠っているため,このような文章をとおして伝達することには限界がある.とりわけ精神分析にとって最重要の技法である解釈はそうである.したがって,ここでは,文章をとおして伝えられる―すなわち宣言的記憶である―精神分析の知恵を1つ読者に提示することをめざした.それが患者のアンビバレンスに注目し,相反する2つの気持ちの双方に配慮した介入を行うことである.そのために本稿では,架空症例を2つ用意し,アンビバレンスの取り扱いを具体的に論じた.そして冒頭の問いに対して「私は専門家として患者さんに会うときに,患者さんのポジティヴな気持ち,ネガティヴな気持ち,どちらにも配慮して助言や危機介入を行うことで,最適な治療環境を提供するように心がけています.通院精神療法とは,そのことへの対価なのです」という答えを用意した.

https://doi.org/10.57369/pnj.24-109

はじめに

本稿は「一般診療に活かす各種精神療法―学派を超えた通院精神療法の在り方―」という特集を構成する論考のうちの1本である.その目的は,タイトルからも明らかなように通院精神療法のあり方を検討するものである.

私たち精神科医は,保険医療機関で実施する5分以上の外来診察に対して通院精神療法の診療報酬を請求している.医療機関は,多くの場合,請求金額の3割を患者本人から,そして残りの7割を各種保険組合からの公的支出として受け取っている.このことは私たちが,患者本人だけでなく社会に対して通院精神療法について公的な説明義務を負っていることを意味する.

一方で,著者の個人的な立場は次のとおりである.著者は,本稿執筆時点で医歴24年目にあたる精神科医である.キャリアとしては医歴3年目の2002年から精神分析的精神療法の実践を開始し,2011年から開始した正規の訓練を経て,2022年に国際精神分析学会が認める精神分析家の資格を得ている.現在は,心理系の大学で教鞭をとりつつ,週15~16時間を個人オフィスにて患者との精神分析的実践に費やし,週6時間を知人のクリニックにて通常の外来診療にあてている.それとともに,2011年から日本精神神経学会精神療法研修委員会(当時の名称は,教育に関する委員会精神療法部会)に委員として参加し,2019年からは藤山直樹・初代委員長に続く2代目の委員長を務めている.

したがって,これらの背景を総合すると,本稿での著者の目的は,精神分析の観点をもつ治療者が,通常の精神科外来診療で通院精神療法を提供する際に,どのような点に留意しているかを,特定の精神療法を専門としてない精神科医(以下,「普通の精神科医」と記す)にとっても参考になる形で説明することにある.

I.精神分析のスキルを通常の精神科診療に活かせるか

上記の目的を考慮すると,おそらく本稿で著者に求められているものとは「精神分析のこういう技法を応用すれば,皆さんの臨床の幅がもっと広がりますよ」というスキルを提示することにあるだろう.世の中には精神分析以外にもさまざまな精神療法が存在するので,それらの諸学派のなかには,精神療法のスキルをこのように小出しにする形で提供可能な学派もおそらくは存在するのだろう.しかし,著者の個人的見解を述べれば,精神分析にそれが可能であるとはあまり思えない.

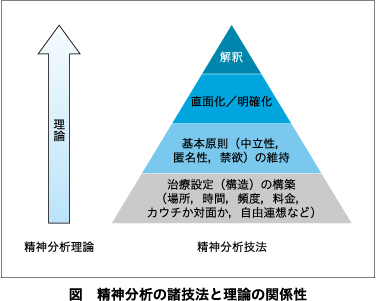

そもそも精神分析の技法(スキル)は,極言すれば解釈しかない.もちろんこれは「極言」であって,実際には解釈以外の技法も存在する.治療の構造化(場所,時間,頻度,料金,カウチか対面か,自由連想など),基本原則(中立性,匿名性,禁欲)の維持,直面化,そして明確化などがそれにあたるが,紙幅の都合上,各種技法についての詳細をここで説明することはできないので,関心があれば成書6)を参照してほしい.しかし,それら多くの技法は,あくまでも最終的に「よい解釈」を提供するための礎石として機能しているといってよい(図).私たち精神分析的な臨床家は,患者の言動に単に惹きつけられたり,呆れたり,慄いたりするだけでなく,そうした体験から意味のある解釈を生み出していけるよう,しばしば10年以上にも及ぶ訓練を通じて己がこころを変形2)させていく.

一方で,精神分析には理論もある.ただし,私見ではあるが,精神分析の技法と理論とはあまり関係がない.もちろん完全に関係がないといってしまうのは語弊があるが,仮に精神分析の理論がすべて間違っていたとしても,精神分析の技法にはある一定の臨床的変化をもたらす力がある.それは,モノアミン仮説が正しかろうが間違っていようが,抗うつ薬がうつ病に対してある一定の臨床的効果をもつのと同様である.当然のことではあるが,臨床的変化は理論ではなく実践によって生じる.

前述したとおり,著者自身は通算20年,本格的には11年の訓練の末,精神分析家になった.精神分析に馴染みのない臨床家からすればかなりの長期間に思えるだろうが,これだけの訓練を経てもなお著者はいまだに自分の解釈の能力にまったく満足できていない.5年後,あるいは10年後に満足できているとも思えない.精神分析に従事すればするほど解釈の難しさを実感している.喩えていうならば,解釈とはダ・ヴィンチにとっての絵画のようなもので,完成することを夢見つつも,常に未完のままでいるしかないものなのかもしれない.精神分析的な臨床家にできることは,明日は今日より少しでもよい解釈ができるよう,日夜努力し続けることくらいなのである.

解釈がこのように困難なものである以上,本学会の圧倒的大多数を構成する精神分析を専門としない「普通の精神科医」に解釈の仕方だけを要領よく教えることなど到底できない.臨床において解釈のエッセンスが使えるようになるためには,自分でケースをもってスーパーヴィジョンを受けるという,精神分析的精神療法の訓練を受けるのが一番の近道であり,正直それ以外の方法はない.

もっといってしまえば,精神分析において解釈が特権的な地位にあるからといって,通常の精神科外来で解釈を行うことが必ずしもよい結果を生むとは限らない.例えば,かつて著者は,ある患者との分析において「本当のところあなたは,私よりもご自分のほうが優れていると思っているし,私のことを馬鹿にしているのでしょう」という解釈を伝えたことがある.この解釈は,患者のこころに鮮烈に届き,患者をものすごく動かしたが,一般的な精神科の外来診療で患者にこのようなことを伝える場面があるとはなかなか思えないし,伝えたところで,ほとんどの場合,理解されないならだけならまだしも,患者を傷つける結果に終わってしまう可能性も高いだろう.つまり,解釈という介入が効果的なのは,精神分析設定というごく限られた時間と空間のなかだけであるのかもしれないのである.

したがって,そもそも精神分析家でさえ「よい解釈」を生みだすための簡便な方法論など持ち合わせていない以上,圧倒的大多数の「普通の精神科医」に対して精神分析のスキルを日常臨床向けに教えることは不可能なのである,という結論に至ることになる.

II.精神分析は「普通の精神科医」に何を寄与できるか

とはいえ,「したがって精神分析のスキルは通常の精神科診療には活かせません.以上」と議論を終えてしまっては,元も子もない.なにかしらの「お土産」を本稿の読者に提供することが著者の役割であり,なんとかその務めを果たしたい.しかし,上述したとおり,精神分析は「普通の精神科医」に向けてある種の「お役立ちスキル」のようなものを提供することはできない.では,何ができるのか.

そもそも,精神分析の領域に限らず,何らかのスキルをこのような論考をとおして教え伝えるということに無理がある.というのも,多くの場合,スキルとは手続き記憶なのである.自転車の乗り方を論文で教えることができないのと同じように,面接のスキルを文章で教えることはできない.手続き記憶が関与するものは,結局,訓練をとおしてしか伝えられない.実をいえば,精神分析はこの件,つまり訓練を提供することについてはかなり長い歴史を有している.この蓄積された知見を精神分析家養成のためではなく「普通の精神科医」の臨床力向上のためにどう用いるかについては,すでにいくつかのところ5)7)8)で論じているのでそれらを参照されたい.

話を戻すと,本稿のような文章をとおして伝えられるものは,結局,宣言的記憶(陳述記憶)に限られるだろう.また,患者や社会から「先生はこの通院精神療法というもので何をしてくれているのですか」と訊かれたときにも,言葉で説明可能なもののほうが理解してもらいやすい.したがって,精神分析の諸技法と理論のなかから言葉で伝えられる知識であり,かつ通常の精神科臨床に役立ちうるものを探し出すことが必要になる.

あらためて図を確認してほしい.技法の三角形の上から3つ(解釈,直面化/明確化,基本原則の維持)までは手続き記憶が中心となるスキルであり,言葉では伝えられない.言葉で伝えられるものということになると,「治療設定(構造)の構築」の一部と「理論」とがそれに該当することになる.

本稿では,そうした言葉で伝えられるものの1つとして,アンビバレンスという理論に注目してみたい.

III.アンビバレンスを意識すること

アンビバレンスとは「同一の対象に対して同一時点で相反する2つの感情や,意志,知的見解などが併存すること」9)をいう.精神科臨床において,患者が治療や治療者にアンビバレンス―特に感情のアンビバレンス―を抱いていることがしばしばあるということを知ることには十分以上の意味がある.

そもそもアンビバレンスはどのような機序で生じるのだろう.多くの場合,人はなにかしらの不調を感じてもすぐに医療機関を受診せず,自分なりの診断―自家製の病気1)―をつけて対応しようとする.例えば,「疲れがとれないのは寝不足が続いているせいだろうから睡眠時間を増やそう」とか,「胃の調子がいまひとつなのはコーヒーの飲みすぎかもしれないから,少し控えるようにしてみよう」といった患者自身による病気理解がそれにあたる.

自家製の診断とそれに基づく自己治療が奏効すれば,人は不調から脱し,元の生活に戻っていく.そして,こうした自分なりの努力が功を奏さないときに,人は精神的-身体的な不安や苦痛を解決するためには,他者(医師)に助けを求めるしかないという寄る辺なさとともに医療機関を訪れる決断を下す.すなわち,「患者」になることを選ぶのである.この「自分ではどうしようもない心身の不調からなんとか救い出してほしい」という思いを一次的動機づけと呼ぶ.そこに「助けてほしい患者」と「助け出すスキルをもった医師」との間での医師-患者関係が成立するが,この「自分にはどうしようもできない問題を目の前のこの人(医師)は変える力をもっている」という状況は,必然的に医師が上で患者が下という上下関係を内在する.つまり,医師-患者関係に不可避的なものとしての権威勾配が立ち顕れる.

この上下関係が,患者に二次的動機づけと呼ばれる別の気持ちを生じさせる.二次的動機づけは,主として否定的動機づけと肯定的動機づけに大別される.

否定的動機づけとは,上下関係の下側で「診断され治療を受けること」への不安から生じる被害的な気持ちのことを指す.それには,被害的不安(医師に何かよからぬことをされるのではないか),飲み込まれる不安(自分のことを知られることで,医師の思うがままに操作されるのではないか),見捨てられる不安(きちんと従っていないと見捨てられるのではないか),そして超自我不安(医師は自分をダメなやつと思っているのではないか)などがある.

肯定的動機づけとは,上下関係の下側であることを積極的もしくは退行的に利用して,医師からの利益を期待する気持ちのことを指す.それには,甘えたい,優しくしてもらいたい,主訴以外の問題も聴いてもらいたい,ずっと自分を見守っていてもらいたい,そして医療関係を超えて付き合ってもらいたいといった気持ちが含まれる(ここまでの動機づけの議論に関しては狩野10)を参照のこと).

さて,精神分析の理論的貢献の1つに,単一体ではなく,複数の部分/領域からなる複雑なシステムとして人のこころを理解した点が挙げられる.意識-前意識-無意識というこころの3層を想定した第一局所論3),自我-超自我-エスという3層を想定した第二局所論4)などが代表である.

こころが複数の領域で構成されている精神分析の知見から,目の前にいる患者はどんな人であれ,一次的動機づけと二次的動機づけの双方をもっている,という臨床の知恵が導き出される.そして,一次的動機づけと二次的動機づけとは,常にこころの中で綱引きをしている(つまり,両者はある種の葛藤関係にある).これが治療へのアンビバレンス,もしくは治療者へのアンビバレンスの母体となる.医師はこの視点をふまえたうえで患者に会い,前景化している動機づけだけでなく,背景化している動機づけにも思いを馳せることが重要である

IV.アンビバレンスの取り扱い方の具体例

ここからは,外来診療のなかで実際にアンビバレンスをどのように取り扱うかについて事例をもとに説明してみたい.なお,以下の事例はすべて架空症例である.また,症例の記述に際しては,患者-治療者間の間主体的な体験を重視する精神分析のスタンスを強調するため,著者の一人称に「私」という表記を用いる.

1.症例A:待つこと

30歳代の男性Aは,1年ほど前に,要求水準が高いことで有名な上長の下につくことになってから,徐々に寝つきが悪くなってきていた.3ヵ月ほど前からは,朝になかなか起きられず,やむを得ず半休をとって午後から出勤する日も出現するようになった.週末も仕事のことを思い出しては鬱々として,こころから休まることがないし,趣味の釣りにも行く気がしない状態が続いていた.

「仕事に行きたくない」という思いがしばしば浮かぶようになり,特に月曜日の朝はつらかった.その週の月曜日に「どうしても行きたくない」という思いが強く,そのまま会社を休んでしまった.職場にはその日の午後になってから謝罪の連絡を入れ,「明日は必ず行きます」と伝えたが,結局,火曜日も水曜日も出勤できなかった.関係が良好だった前の上司が本人の自宅を訪れ面談,病院を受診して休職の是非も含めて相談するようにとの指示を受け,精神科クリニックを受診してきた.

Aは,俯きがちで表情に精彩を欠き,言動にも活気が乏しく,一見して疲弊していることは明らかであった.抑うつ気分,興味の喪失,意欲低下,不眠があり,さらに確認すると食思不振と体重低下も認められ,抑うつ状態にあると推測された.私は患者が抑うつ状態にあること,厳しい上長の下での労働という環境因による適応障害の可能性も否定はできないが,印象としては(内因性の)うつ病と思われることを伝え,薬物療法を提案した.しかし,患者は,抗うつ薬の使用に強い拒絶を示した.「薬に頼ってしまうと一生薬を飲み続けないといけなくなってしまうのが怖い」と患者は述べた.

ここに患者のアンビバレンスがみてとれる.すなわち,Aには「事態をなんとかしてほしい」という気持ちに加えて,「ずっと医療に頼り続けないといけなくなるのではないか」という不安も有している.ひょっとしたら,それは「医者に薬づけにされるのではないか」という迫害的な水準の不安かもしれない.

例えば,このような症例を前にしたときによく選択される方略として,抗うつ薬の薬理作用についての心理教育を行い,「抗うつ薬に依存性はない(ので患者の訴える懸念は杞憂である)」ことを説明する,というものがあるだろう.

この場合のように,事実を事実として伝えることの重要性を否定するつもりはないが,その事実でもって患者を「説得」できるとは考えないほうがよい.患者が不安を抱いているのは,知識不足に拠ることもありうるが,理屈を超えた感情によって不安になっていることも往々にしてある.理屈はわかっていたとしても「でも不安」なのである.

そういう状態の患者を正しい知識で説得しようとしても,「事態をなんとかしてほしい」と思っているAは納得するかもしれないが,「でも不安」なAが納得することはないだろう.「この先生は理屈ばかりで患者の気持ちなんてこれっぽっちも考えていない」と感じて通院先を変更する患者は実際にいる.また,「医者に薬づけにされるのではないか」と恐れるAも納得することはないだろう.Aはインターネットで抗うつ薬について検索し,退薬症候群に関する情報に出会い,依存と退薬症候との区別がつかず―患者は医学の専門家ではないのだから,誤解すること自体は十分起こりうることだし,責められるべきことでもない―「やっぱりあの医者は噓をついていた」と思って,二度とそこに通院しようとはしないかもしれない.

このように,不安を打ち消そうとする介入はかえって不安を高めることがよくある.結局,この場面で求められるのは,治りたい気持ちと,こうした不安な気持ちとの双方に理解を示すことなのである.

私は,希死念慮がないことを確認したうえで「では当面,薬は使わないでやってみましょう」と伝えた.そのうえで「その代わり毎週いらして様子を教えてください」と条件を付けた.そして「2週連続で改善していないと私が感じたときには,改めてお薬について相談させてください」と告げた.患者は3週後の診察で自分から「抗うつ薬を試してみたい」と述べ,その後,2ヵ月ほどで回復した.

2.症例B:褒めないこと

20歳代前半の女子学生Bは,週2,3回のむちゃ食いエピソードを主訴とする過食性障害で,半年ほど前から私の外来に通院していた.むちゃ食いエピソードは,学校の課題が大変なときや,親からのプレッシャーを感じたときなどに出現しやすかった.私は,彼女に毎回の食事内容をノートに記録してくるように指示を出し,学校の予定などがある場合を除いて,毎週受診するように伝えていた.

彼女は基本的に素直で愛嬌があり,私は彼女に好感を抱いていたし,彼女も私のことを慕っているようだった.

その日は,彼女の学校の課題の関係で1週飛ばして,2週ぶりの診察だった.診察を始めると,彼女は私にノートを見せながら,「ほら,先生,私,この2週間,1回も過食しなかったよ」と述べた.私は内心で「おっ,すごいじゃん!」と嬉しく思ったが,それをすぐに言葉にして伝えることは差し控えた.

ここに患者のアンビバレンスを汲みとることができる.Bには「過食を治したい」という気持ちだけでなく,「治療者の期待に応えるよい患者でいなければいけない」という不安も見受けられる.さらに,いままでの関係性を考えれば,「信頼できる大人として治療者にもっといろいろな面で頼りたい」と思っているかもしれないし,それに関連して「このまま自分がよくなってしまったら,治療は終結することになり,治療者にも会えなくなってしまう」という不安も有しているかもしれない.

私は,少々考えた末に「もちろん私もそれはすごいなぁと思うけれど,あんまり喜びすぎないようにしますよ.私があんまり喜びすぎちゃうと,あなたがもし次に過食をしちゃったときに私に報告するのがすごく難しくなってしまうでしょう.ひょっとしたらあなたは私を失望させたくないと思って,過食したことを報告するくらいなら,もう私のところに通院すること自体をやめてしまおうという考えにまで突き進んでしまうかもしれないですよね」と伝えた.Bは「えー! ケチ.せっかく頑張ったのに,張り合いがないなぁ」と述べた.

それから3年後,むちゃ食いエピソードもほぼみられなくなり,治療の終結を控えたある時期に,Bは自らこのときのことを話題にして「先生は私が期待に応えられなくても見捨てないんだと思った.あのとき,先生と一緒に治療していけば自分はよくなるんだ,過食をやめられるんだって本当に思えたんです」と語った.

おわりに

精神分析が通常の精神科診療に貢献できることをスキルではなく,言葉で説明可能な知恵(考え方)として提示した.それがアンビバレンスにこころを配ることであり,相反する2つの感情のどちらかだけに肩入れしない介入を行うことである.

本稿の目的は,通院精神療法のあり方を問うものであった.最後にあらためてこの問題に向き合うことで論を閉じたい.患者から「先生,領収書を確認したのですが,毎回請求されているこの通院精神療法というのは一体何ですか.なぜ私は先生にこの費用を払っているのですか?」と尋ねられたとき,私たち精神科医はどう答えればいいのだろうか.「私は専門家として患者さんに会うときに,患者さんのポジティヴな気持ち,ネガティヴな気持ち,どちらにも配慮して助言や危機介入を行うことで,最適な治療環境を提供するように心がけています.通院精神療法とは,そのことへの対価なのです」と著者は応じたいと思う.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

編 注:本特集は第119回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに本稿著者を代表として企画された.

1) Balint, M., Balint, E.: Psychotherapeutic Technique in Medicine. Tavistock, London, 1961 (小此木啓吾監, 山本喜三郎訳: 医療における精神療法の技法―精神分析をどう生かすか―. 誠信書房, 東京, 2000)

2) Bion, W. R.: Transformation. Heinemann, London, 1965

3) Freud, S.: The Unconscious. 1915. Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud XIV. Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, London, p.159-215, 1957 〔新宮一成訳: 無意識. フロイト全集14 (新宮一成, 本間直樹責任編集). 岩波書店, 東京, p.211-254, 2010〕

4) Freud, S.: The Ego and the Id. 1923. Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud XIX. Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis. London, p.1-66, 1961 〔道籏泰三訳: 自我とエス. フロイト全集18 (本間直樹責任編集). 岩波書店, 東京, p.1-62, 2007〕

5) 藤山直樹, 池田暁史, 越膳航平ほか: それぞれの立場からスーパービジョンをひらく. 精神療法トレーニングガイド (藤山直樹, 津川律子ほか編). 日本評論社, 東京, p.177-211, 2020

6) Gabbard, G. O.: Long-Term Psychodynamic Psychotherapy: A Basic Text. American Psychiatric Publishing, Washington, D. C., 2010 (狩野力八郎監訳, 池田暁史訳: 精神力動的精神療法―基本テキスト―. 岩崎学術出版社, 東京, 2012)

7) 池田暁史: 心理学と精神医学―今後の精神医学において心理学や精神分析が果たす役割は何か―. 精神医学の科学的基盤 (加藤忠史責任編集, 精神医学の基盤4). 学樹書院, 東京, p.162-171, 2020

8) 池田暁史: 精神療法家の人材育成. 精神医学, 62 (3); 315-322, 2020

9) 池田暁史: アンビバレンス. 精神科シンプトマトロジー―症状学入門 心の形をどう捉え, どう理解するか― (内海 健, 兼本浩佑編). 医学書院, 東京, p.90-91, 2021

10) 狩野力八郎: 医療を受ける心理と医原神経症. 力動精神医学のすすめ (池田暁史, 相田信男ほか編, 狩野力八郎著作集2). 金剛出版, 東京, p.49-59, 2019