Individual Placement and Support(援助付き雇用モデル:IPS)には科学的根拠に基づいた実践として遵守すべき8原則が設けられており,また国内での適用を目的とした日本版個別型援助付き雇用フィデリティ尺度も開発され,就労率との収束的妥当性が確認されている.よって本邦の施設においても適切な人員配置を行えば技術的には導入可能であり,成果も期待できる就労支援技法である.しかしながら,いまだ国内では就労移行支援事業あるいは医療機関における心理社会的リハビリテーションとして,少数の機関で実施されているにすぎない.本稿では,国立精神・神経医療研究センター病院精神科デイケアでの実践事例を紹介し,医療サービスとしても障害福祉サービスとしても,IPSを継続的に実践するのに十分な収益を確保することが難しい本邦の現状を概説する.また,IPSの普及・社会実装の加速のために必要な制度化にあたっての課題についても考察する.

https://doi.org/10.57369/pnj.23-098

はじめに

IPS(Individual Placement and Support)1)5)は,主に重症精神障害者を対象とした就労支援として米国で開発・検証され,本邦においても有効性が確認された根拠に基づいた臨床実践(evidence-based practice:EBP)である2)4)6)7)9)12)14).

IPSの実践にあたっては8原則(内容の解説は別稿に譲る)を理解し遵守することが重要だが,さらに具体的な指針としてフィデリティ尺度を参考にすることができる.2012年にBond, G. R,らが発表したIndividual Placement and Support fidelity-25 items version(IPS-25)3)は,スタッフ配置・組織・サービスの3つの下位尺度をもち,8原則に則った実践がなされているかどうかについての評価項目を含む25の評価項目で構成され,日本語訳も公開されている.IPS-25に基づいて,日本版個別型援助付き雇用フィデリティ尺度13)16)も本邦での適用を目的に開発された.これらは,就労率との収束的妥当性が確認されているため,一読すれば,IPSとしてよい実践を行うのに,どのような組織を作ってどのようにサービスを提供すればよいのかについて理解することができる.

このように,学術的な観点および純粋に技術的な実施可能性という観点では,本邦においても普及の条件が整ってきているIPSであるが,2022年11月現在,IPS実施機関として日本IPSアソシエーション(Japan-Individual Placement and Support Association:JIPSA)のホームページで公開されているのは全国で20施設にすぎない(登録施設はもう少し多い).そのうち15施設は就労移行支援事業としてIPSを提供しており,残りの5施設が医療機関である.そのうち3機関は精神科デイケア内あるいはデイケアとの連携のもとにIPSを実践していると思われる.精神科デイケアは,その施設基準からして多職種で心理社会的リハビリテーションを提供するのが前提となっており,統合失調症を含む重症精神障害の当事者を対象に,医療と統合された支援を提供するIPSの導入を検討しやすい環境といえる.しかしながら,現実的には,精神科デイケアでIPSモデルを継続的に実施していくには困難も伴う.著者は,国立精神・神経医療研究センター(National Center of Neurology and Psychiatry:NCNP)病院精神科デイケア(以下,NCNPデイケア)担当医長としてIPSモデルの導入にかかわったが,残念なことに,8年間の実践の後に新規の支援開始を断念する事態となってしまった.本稿では,NCNPデイケアでの事例を踏まえて,IPSの制度化の必要性と課題について考察する.

I.NCNPデイケアへのIPS導入とその成果

1.導入に至る経緯

NCNP病院の特色の1つとして,専門疾病センターの設置が挙げられる.NCNPには病院のほかに2つの研究施設(精神保健研究所・神経研究所)が併設されており,特定の疾患群について,部門横断的に医療者や研究者が協力して,高度専門的チーム医療の提供や新しい診断法・治療法の開発に取り組む体制が作られている.その1つとして,2010年に地域精神科モデル医療センター(現・こころのリカバリー地域支援センター)が設立された.その目的は,急性期病棟,地域支援室,訪問看護,精神科デイケア,作業療法室などの既存部門の機能を再編し,主に重症精神障害患者を対象としたチーム医療の提供と,包括的な地域精神科医療のモデル医療を病院周辺の地域に実現しようとするものだった.活動の核となったのは,精神保健研究所社会復帰研究部(現・地域精神保健・法制度研究部)と精神科デイケア,訪問看護ステーションの3部門であり,先進的な臨床活動としてデイケアに課されたのが,リカバリー支援の文脈での就労支援,特にIPSモデルの導入であった.これは,2010(平成22)年度より始まった多施設共同研究,厚生労働科学研究費補助金〔難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究事業(精神疾患関係研究分野)〕「『地域生活中心』を推進する,地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究」10)に参加するための要請でもあった.

2.NCNPデイケアのリフォーム

NCNPデイケアも以前は長期滞在型のデイケアであった.それをIPSが実施できるデイケアへ変換するためにリフォームを行ったが,最も大きな課題は,量と質の両面におけるマンパワーの増強であった.IPSの実装のためには,就労支援専門スタッフ(employment specialist:ES)の配置が必須である.加えて,就労支援を下支えする生活支援を充実させ,スタッフがアウトリーチに出てもデイケアのプログラムを回せるように,ケースマネジメントを担うスタッフも補強する必要があった.そこで,研究費を利用した人員の拡充を行い,リカバリー支援やIPSについての研修を実施し,スタッフ間での支援理念の統一と,支援技法の向上を図った.さらに,就労支援と医療の連携を強化するために,デイケア担当医をチーム精神科医として明確に位置づけ,必要な場合はチーム精神科医が利用者の主治医も担当することとした.長期滞在型であったデイケアを通過型デイケアに変えるため,新規利用者として就労を希望する患者のみを受け入れることとし,チーム精神科医がゲートコントロールを実施するシステムとした.また,研究担当者も交えた定期的なカンファランスで,支援の進行状況の把握とクオリティコントロールが実施される体制を作った.

3.IPS導入の成果

IPS導入当時のデイケアは,1日平均通所者数が60名程度(ショートケアの半日利用者は0.5名と計算)で,年間の新規通所希望者数が90名程度であったが,そのなかから年20~30名ペースの安定した就労者数(一般企業への競争的就労)を達成した.それに伴い,スタッフ・利用者ともに,「デイケアは卒業するもの」「重症精神障害をもつ利用者も就労できる」といった意識改革が進んだ.具体的には,個別支援やアウトリーチ支援の重要性・有効性に関するスタッフの理解が深まり,それらにあてるエフォートが増えたとともに,デイケアリフォーム以前からの長期利用者の就労や地域移行も進んだ.

多施設共同研究での効果検証も行われた.無作為化比較試験において,IPS型の援助付き雇用に認知機能リハビリテーションを併用した就労支援は,従来型の相談支援を主とする就労支援の約3倍の就労率および就労日数を達成した15).そこからの考察をもとに,「研究から見えてきた,医療機関と連携した援助付き雇用の支援のガイドライン」8)が作成され,公開されている.

II.NCNP病院でIPSの継続を断念した理由

前述したように,NCNPデイケアは8年間のIPS実践ののち,継続を断念した.その理由の第1は,生活支援と就労支援の分業体制の破綻による,スタッフの負担増であった.利用者の就労が安定してくると,ESの負担は減る一方で生活全般を支援するケースマネージャーの負担は簡単には減らない状況が明らかになってきた.余裕のできたESは,次々に新規の利用者を支援しようとし,その分の生活支援の質・量の向上をケースマネージャーに要請する構図ができてしまった.さらに,IPSではニーズがある限り支援を継続するのが原則であり,利用者と就労先企業の両方の同意がないと支援を終了できないことや,当初1名であったESを5年後には2名に増やしたことで,その構図に拍車がかかり,ケースマネージメントを担当するスタッフの疲弊がさらに進むこととなった.

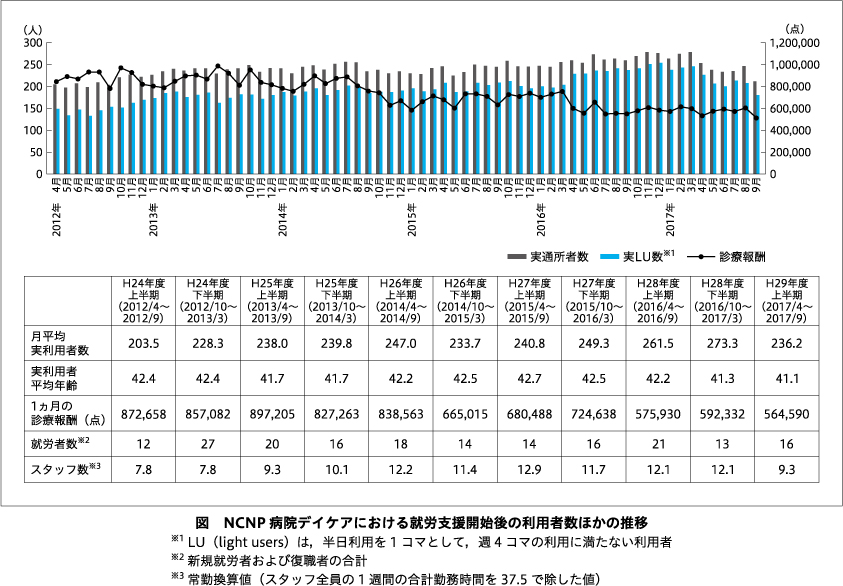

理由の第2は,収益の減少である.精神科デイケアは集団リハビリテーションと規定されており,その診療報酬は通所者の人数に比例する.よって,完全な個別支援であるIPSは,デイケアで実施するには収益性の悪い支援といってよい.さらに,利用者が就労や地域移行で卒業していくといったIPS導入の成果が,翻ってデイケア通所者の減少につながってしまった.結果として,図で示すように,デイケアに登録している人数は減っていないのに,週2日(半日利用を1コマとして週4コマ)未満の通所者の割合が増え,診療報酬は下降の一途をたどってしまった.

理由の第3は,実際の支援がIPSの原則から乖離していってしまったことである.当時のNCNPデイケアでは,利用者のなかから,ケースマネージャーが就労希望者を就労プログラムにエントリーすることで支援開始されるシステムであった.この就労プログラムは,就労することの意味や就労に必要な心構え,マナーなどを共有するためのグループワークを主とした集団プログラムであり,ハローワークや企業から就労準備性を要求される現実に対応するための方策の1つでもあったが,実態として,定期的なデイケア通所が困難,あるいはこの集団プログラムに適応できない利用者への就労支援が手薄になってしまう結果となった.これは,就労したいすべての精神障害者が対象となるはずのIPSの原則に反している.また,就労希望者のなかでも過去に就労経験が少ない利用者は,自分の希望する就労のイメージがもちづらいことが往々にしてあるが,そのような利用者に対して,ESが開拓した求人を支援者主導のマッチングによりあてがうような支援が混入するようになってきた.このような支援は,IPSだけではなく,リカバリー支援の理念からも離れているといってよい.

以上の問題点については,もっぱらサービス提供責任者たる著者のガバナンスに不十分な点があったと反省している.多施設共同研究に参加していた間は,研究費による支援とともに,研究プロトコールに従わなくてはならないという点で,研究担当者からも支援内容にコントロールがかかっていた.ところが2013(平成25)年度で研究が終了した後は,拡充した人員が病院での雇用となったことで収支のバランスが崩れ,さらにプロトコールによる箍が外れてしまったのをリーダーが修正することができなかった.

III.IPS制度化の必要性と課題

欧米先進諸国と比べたときの本邦の精神科医療の特徴の1つは,私立の医療機関が大きな役割を担っていることである.さらに公立の病院も続々と独立行政法人化され,従前以上に経営状態に気を使わなければならなくなっている.このような状況下で,精神科医療においても他の医療分野と同様に,医療行政としての国の方針を実現するために診療報酬による誘導が用いられている.近年の精神科領域での診療報酬改定では,個別支援やアウトリーチ支援が重視されている一方で,集団療法である精神科デイケアについては,1年以上の利用者について週4日以上の利用に制限がかかるなど,その有効性に疑問が呈されているのは周知の通りである.

IPSにおいては,医療や生活支援,経済的カウンセリングまでが就労支援と統合して提供され,ESは多職種の精神保健チームと協働する.本邦では専門職としてのESの認知度は当然のことながら低く,IPSを導入しようとする場合,既存の精神保健チームの構成員のうちからESの役割を担う人材を選定するのが有力である.この点において,医療機関内にIPSチームを形成するアドバンテージがあると思われるが,現行の診療報酬制度のもとでは,ESが本人のみならず企業へのアウトリーチを含む個別支援を提供しても,十分な診療報酬を得るための枠組みが存在しない.やむなく既存の枠組みを利用するとした場合,前述したように精神科デイケアへのIPS導入が最もハードルが低いのが実情であろう.しかしながら,NCNPデイケアを立ち止まらせた出来事は,他のデイケアでも起こる可能性のあることだと思われる.すなわち,医療機関においてIPSを持続可能なサービスとして提供するうえでの問題は,8原則あるいはフィデリティ尺度に沿ったサービスの提供を維持しつつ,いかに収益を確保するかという点に集約される.

そもそも本邦では,医療サービスと障害福祉サービスは別に考えられており,医療サービスを提供する医療機関が,障害福祉サービスたる就労支援を提供するという想定がない.厚生労働省の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業」には,多職種アウトリーチ支援が項目として含まれているが,その手引きをみると,あくまで精神保健チームの活動は医療サービスの延長線上にとどまっている.

それでは,障害福祉サービスとして就労支援を提供する前提の就労移行支援事業所でのIPS実装・普及はどうであろうか.厚生労働省のホームページでは障害福祉サービスは「訪問系」「日中活動系」「施設系」「居住支援系」「訓練系・就労系」の5系統に分類されている11).つまり,就労支援は施設訓練モデルが前提となっている.障害福祉サービスにおいて一般企業での就職に向けた訓練・支援を提供するのは「訓練系・就労系」の就労移行支援事業であるが,制度的に利用者が通所することで報酬が発生する仕組みとなっており,報酬システムという点においてデイケアと変わるところはない.利用者が1日事業所を使ったことに対する報酬単価は,高い就労率を達成することで上げることができるので,この点はIPSを導入するうえでの利点になるかもしれない.しかしながら,なるべく早期に利用者が就労できるように支援し,就労後の定着支援を重視するIPSは,安定した通所者数の確保という点では不利な部分がある.さらに現行制度では,利用者が就職した際の最初の6ヵ月の定着支援について,移行支援事業所は報酬を受け取れないシステムとなっている.よって,総合的にはIPS導入による報酬上のメリットは少ないのが現実である.加えて,就労移行支援事業所の利用期間については,基本的に2年間の制限があることや,職場開拓のエフォートが評価されづらいこと,医療との連携が時に困難であることなども,IPSを実践するにあたっての難点といえるだろう.

以上のように,いかにEBPとして評価が確立しているIPSといえども,本邦における普及や社会実装の加速のためには制度化による適切な報酬の付与が必須である.どのような対象に,どのような支援を提供すればいいのか,そのために必要な人員はどんなものか,支援の質をどのように評価すればよいかなど,報酬化に必要な情報はすでに揃っている.考えうる障壁は,医療サービスと障害福祉サービスの両方にまたがるIPSを,どこの報酬体系に位置づけどのような財源をあてるのかという政策的な問題である.財源の大きさとしては医療財源があてられるのが順当であろうとは思うが,IPSがEBPであるのはあくまで就労支援としての評価であって,医療行為としての評価ではない.また,IPSをリカバリー支援という視点でみたとき,その主役は当事者とES,ケースマネージャーからなるチームであり,医師ではない.

IPSの制度化の問題は,同様にEBPでありながら制度化されていない,包括的地域生活支援(assertive community treatment:ACT)とも通じるものがある.IPSに比べれば,まだACTのほうが医療サービスと親和性が高く,診療報酬として利用できる制度も多いと思われるが,両支援とも,現在国内で実施している機関は持続可能性を高めるためのさまざまな工夫・苦心をしているのが実情であろう.ACTとともにIPSの制度化は,すなわち精神障害者のリカバリー支援をどのように社会システムのなかに位置づけるかという問題であるといってよい.

おわりに

現在の医療・福祉制度下でIPSを継続的に実践するにあたって,支援の質を保ちつつ収益を確保することに困難さがあることを,NCNPの実例も挙げつつ概説した.医療や生活支援と統合された就労支援であるIPSは,ACTとともに重症精神障害者のリカバリー支援として有力かつ必要なピースである.良い実践(good practice)を精神疾患当事者に届けたいという熱意をもってそれらに取り組むパイオニアたちの努力と成果が社会的な要請を生み,制度化への課題を乗り越える大きな力となることを切に願うものである.

編 注:本特集は第118回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに林輝男(社会医療法人清和会西川病院)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Becker, D. R., Drake, R. E.: A Working Life for People with Severe Mental Illness: Innovations in Practice and Service Delivery with Vulnerable Populations. Oxford University Press, New York, 2003

2) Bond, G. R., Drake, R. E., Becker, D. R.: Generalizability of the Individual Placement and Support (IPS) model of supported employment outside the US. World Psychiatry, 11 (1); 32-39, 2012![]()

3) Bond, G. R., Peterson, A. E., Becker, D. R., et al.: Validation of the Revised Individual Placement and Support Fidelity Scale (IPS-25). Psychiatr Serv, 63 (8); 758-763, 2012![]()

4) de Winter, L., Couwenbergh, C., van Weeghel, J., et al.: Who benefits from individual placement and support? A meta-analysis. Epidemiol Psychiatr Sci, 31; e50, 2022![]()

5) Drake, R. E., Becker, D. R., Bond, G. R.: Introducing Individual Placement and Support (IPS) supported employment in Japan. Psychiatry Clin Neurosci, 73 (2); 47-49, 2019![]()

6) Frederick, D. E., VanderWeele, T. J.: Supported employment: meta-analysis and review of randomized controlled trials of individual placement and support. PLoS One, 14 (2); e0212208, 2019![]()

7) Hellström, L., Pedersen, P., Christensen, T. N., et al.: Vocational outcomes of the individual placement and support model in subgroups of diagnoses, substance abuse, and forensic conditions: a systematic review and analysis of pooled original data. J Occup Rehabil, 31 (4); 699-710, 2021![]()

8) 伊藤順一郎編・監: 研究から見えてきた, 医療機関と連携した援助付き雇用の支援のガイドライン. 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所社会復帰研究部, 2015 (https:/www.ncnp.go.jp/nimh/chiiki/documents/vs170817.pdf) (参照2023-06-16)

9) Kinoshita, Y., Furukawa, T. A., Kinoshita, K., et al.: Supported employment for adults with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev, 2013 (9); CD008297, 2013![]()

10) 厚生労働科学研究費補助金〔難病・がん等の疾患分野の医療の実用化研究(精神疾患関係研究分野)〕「『地域生活中心』を推進する, 地域精神科医療モデル作りとその効果検証に関する研究」平成25年度総括・研究分担報告書(研究代表者: 伊藤順一郎). 2014

11) 厚生労働省: 障害福祉サービスについて. (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html) (参照2023‒07‒04)

12) Modini, M., Tan, L., Brinchmann, B., et al.: Supported employment for people with severe mental illness: systematic review and meta-analysis of the international evidence. Br J Psychiatry, 209 (1); 14-22, 2016![]()

13) Sasaki, N., Yamaguchi, S., Shimodaira, M., et al.: Development and validation of a Japanese fidelity scale for supported employment. Adm Policy Ment Health, 45 (2); 318-327, 2018![]()

14) Suijkerbuijk, Y. B., Schaafsma, F. G., van Mechelen, J. C., et al.: Interventions for obtaining and maintaining employment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev, 9 (9); CD011867, 2017![]()

15) Yamaguchi, S., Sato, S., Horio, N., et al.: Cost-effectiveness of cognitive remediation and supported employment for people with mental illness: a randomized controlled trial. Psychol Med, 47 (1); 53-65, 2017![]()

16) Yamaguchi, S., Sato, S., Ojio, Y., et al.: Assessing stable validity and reliability of the Japanese version of the individualized supported employment fidelity scale: a replication. Neuropsychopharmacol Rep, 41 (2); 248-254, 2021![]()