個別職業紹介とサポート(Individual Placement and Support:IPS)は,本邦の主流であるtrain-place(train=訓練,place=就職)model就労支援に対して,米国で1990年代以降開発された重度精神障害者を対象にしたplace-train model就労支援である.Place-train model就労支援では,就労前訓練を必須とせず,一般企業での就労を早期にめざし,実際の職場で働くことをもって訓練とし,就職後も個別に利用者と雇用主に支援を提供する.IPSは,従来型の就労支援と比べ,約2.5倍,利用者の50~60%の一般企業への就労を可能にする.1980年代末まで,米国においても重度精神障害者に提供される就労支援は,主としてsheltered workshops(作業所)などのtrain-place modelの保護的就労であった.その後,障害者雇用や,税制上の優遇制度などが導入されたが,保障に依存する者を増やすリスクも指摘され,一般企業への就職と定着を目的とする援助付き雇用といわれる支援が推奨されるようになった.同時期,ソーシャルワークから勃興したリカバリー理論やストレングスモデルが普及し,当事者の好みやストレングスを尊重しながらも,エビデンスに基づいた援助付き雇用として開発されたのがIPSである.したがって,IPSでは利用者-支援者の関係性は,インフォームドコンセントより共同意思決定(shared decision making:SDM)が重視される.先進国で制度化が進むなか,本邦ではまだIPSは制度化されていないが,現代社会において,地域との共生,スティグマの解消,多様な労働機会の提供を実現しようとする流れのなか,本邦でIPSが求められ,普及することは必然と考えられる.

https://doi.org/10.57369/pnj.23-095

はじめに

個別職業紹介とサポート(Individual Placement and Support:IPS)は,本邦の精神障害者向け就労支援の基本形であるtrain-place model(train=訓練,place=就職)に対して,米国で1990年代以降開発され実践されたplace-train modelに基づいた就労支援である7)8).従来型のtrain-place modelは,重度精神障害者のストレス脆弱性仮説に基づいて,ストレス耐性を高めるために,指導のもとで段階的な軽作業を続ける訓練を経たのち就職に挑戦することを基本とする就労支援である2).結果的に支援者が作業場を設け,そこに重度精神障害者が通所するという,集団通所型就労支援の形態をとる.本邦の精神科デイケア,就労継続支援事業,就労移行支援事業などで提供されている支援はおおむねこの形態をとるが,最終ゴールの一般就労まで至らないか,それを実質的なゴールとしていないことが多い3).

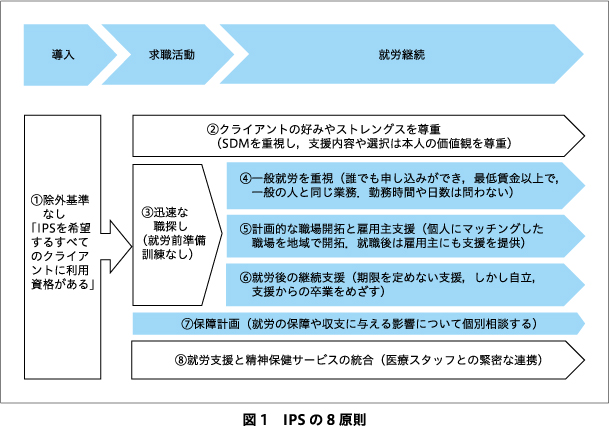

Place-train modelは,一般企業での就労を早期にめざし,実際の職場で働くことをもって訓練とし,就職後も個別に支援を提供するという,いわゆるsupported employment(援助付き雇用)の支援形態をとる3).この場合,就職前の段階的な訓練は必須とせず,まず本人の希望や特性にマッチングした職場に就職することを優先する.援助付き雇用のなかでも,エビデンスに基づき,重度精神障害者を対象とする就労支援として考案されたのがIPSである.IPSの支援条件,アウトカムは臨床研究で丁寧に検証されており,現行のIPSは8つの基本原則に基づいて実践することが推奨されている.図1を参照していただきたいが,IPSの特徴には,除外基準を設けず就労を希望する者には誰にでも個別支援を提供すること,訓練を経ずに早期に就職活動を開始すること,本人の好みやストレングスを重視しそれにマッチングする職場を地域で開拓すること,就職後は本人だけでなく雇用主にも支援を提供することなどが含まれる.

IPSは米国で開発され,まず米国内で普及が進んだが,その後いくつかの先進国において制度化された3)7)8).本邦ではまだ制度化はされていないが,20を超える医療機関,あるいは福祉事業所ですでに実践されている9).本邦でも欧米と同様の高い一般就労率を示すことが確認されており(従来型の就労支援と比べ約2.5倍,50~60%の就労率),国別でその効果に大きな差異がないといわれている4)9).

現在のグローバル社会では,情報,価値観の共有が迅速に進むようになったが,この変化は医療,福祉にも少なくない影響を与えている.国による制度や国民性の違いはあるにせよ,精神保健分野においては,リカバリー理論や当事者中心の支援などは共通の価値観として認識されつつある.本稿では,主にIPSの歴史を紹介することを目的とするが,単にIPSの知識の提供にとどまらず,IPSの歴史をたどることで精神医療・福祉分野にかかわるわれわれが,今どのような価値観のムーブメントのなかにいるか確認し,今後の本邦での精神医療・福祉の実践においてあるべき方向性について一考を喚起する機会になればと願う.

I.米国における初期の精神障害者就労支援

1.保護的就労

米国の障害者の就労支援は1900年代初期に,復員軍人を対象に始まったといわれている.1935年に制定された『社会保障法』にてその対象は一般市民にも広げられ,1943年に採択された『Barden-LaFollette Act』にて,精神障害者も就労支援の対象者として認定された.しかし,この法案の効果がより鮮明になったのは1950年代以降の脱施設化により多くの精神障害者が地域に移行してからであった.1980年代末までは,主として精神障害者に提供された支援は保護的就労で,sheltered workshops(作業所),あるいはinstitutional work(院内作業)やwork enclaves(企業内作業所,ワークステーション)と呼ばれる施設内就労が主体であった.その後,デイケア内の作業も導入された3)4).

2.心理社会的リハビリテーションとしての就労支援

1980年代から地域精神保健センターが米国各地で設立され,センターを主体とした心理社会的リハビリテーションが提供されるようになった.ニューヨーク州のFountain Houseはそのなかでも過渡的就労プログラム(transitional employment program)を導入し1),あくまでも心理社会的リハビリテーションとしてだが,短期間のアルバイト就労を一般企業で行うという先駆的取り組みを導入し,この活動は他の精神保健センターでも取り入れられるという流れが生まれた.1990年代に入ると,いくつかの就労支援モデルが提唱され,実践されるようになる.技能訓練や就労適性評価を重視したものや,就職活動のみに特化したもの,包括型地域生活支援プログラム(assertive community treatment:ACT)内で行う就労支援などである.しかしこれらのいずれのアプローチも一般就労への効果は臨床研究では証明されなかった2)13).

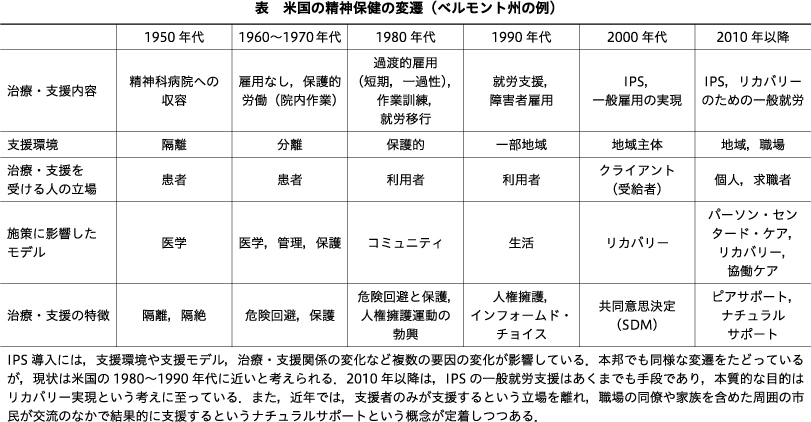

II.IPSの構造形成に影響を与えた因子

続いて1990年代,IPSを含む援助付き雇用が黎明期を迎えた.援助付き雇用の導入促進因子は複数挙げられ,制度上の課題,精神保健モデルの進歩,地域精神保健アプローチの進歩,精神保健分野における効果検証研究の進歩,治療の進歩,多面的な普及活動など多岐にわたる.一例として,表にIPSが最も早く導入されたベルモント州の精神保健の変遷とIPSの導入に至る経過をまとめた.IPSの普及には,治療・支援内容,支援環境,当事者の立場,治療者-当事者関係など,複数の要因の変化が影響していることがよくわかる.以下IPSの導入に影響した因子を紹介するが,精神保健分野における効果検証研究の進歩については本特集の別稿に譲る.

1.制度上の問題

『社会保障法』や『Barden-LaFollette Act』にて精神障害者は就労支援の対象者に含まれたが,より統率され,実効性の高い支援が障害者に提供される契機になったのは,1973年の『リハビリテーション法(Rehabilitation Act of 1973)』の議決である.この法律のもと,各州に精神障害も含む障害者の就労支援の促進,普及,監督を行う職業リハビリテーション局(Vocational Rehabilitation Office)の開設が義務づけられた.これを契機に,障害者雇用や,賃金の一時補填,税制上の優遇など,障害者の就労を保障する制度が多く導入された.しかし,皮肉にもこれらの公的支援は必ずしも一般就労者(≒納税者)を増やすという当初の目的を満足させるものではなく,逆に保障に依存する者を増やすリスクも指摘された.そこで,1986年に『リハビリテーション法』が改正され,そのなかで一般企業への就労とその後の職場定着支援を担保するsupported employmentが推奨され,援助付き雇用の普及を後押しした14)16).

2.精神保健モデルの進歩

先に述べた,心理社会的リハビリテーションから生まれた就労支援では,就労前評価に特化しすぎるなどの課題が後に指摘されたが,就労支援において当事者の好みや希望を尊重するという新しい概念を吹き込む契機になった5).さらにソーシャルワークから発生したリカバリー理論やストレングスモデルは15),これまで精神障害者の病態や機能障害に焦点をあててきた医学的視点に変化を与え,当事者の健全な部分や能力を活かすという考えを喚起した.この発想の転換は精神障害者の就労支援に大きなパラダイムシフトを生み,結果的に就労支援の多様化を加速させるきっかけとなった.特にIPSは,この理論を構造の中核に取り入れ,現行のモデルでは,職場選びや就労継続において利用者の好みやストレングスを最優先することを支援の最重要項目としている.同時に,近年の当事者(患者)-支援者(治療者)関係の変化も就労支援,特にIPSの開発には大きな影響を与えた.従来型の治療者から治療方針が下されるパターナリズム,十分な説明を行い同意のもとでサービスを提供するインフォームドコンセントを経て,当事者,支援者双方が異なる価値観を共有し,時間をかけながら合意形成を行う共同意思決定(shared decision making:SDM)が就労支援を含む精神科リハビリテーション領域に取り入れられるようになった3)18).SDMを重視し,本人の価値観や好みにマッチングした職業選択をすることで,就労満足度や継続率が高まる可能性が指摘されている10).これら新しい概念の普及は,権利擁護運動を後押しし,強い影響力をもち,各州に支部をもつ米国精神障害者家族連合会(National Alliance on Mental Illness:NAMI)が,精神障害者の権利の回復,スティグマ軽減のための運動の一環で,一般就労を支援するIPSの普及を後押ししたという経緯もある6).

3.地域精神保健アプローチの進歩

ACTは多職種で地域の精神障害者を支援するというモデルの普及に大きく貢献した19).このいわゆるmultidisciplinary treatment(集学的治療)の形態は現在に至るまでcommunity-based careの基本形として広く受け入れられている.しかし,ACTは生活支援に特化する傾向があり,就労支援での有効性は再現性をもって確認できなかったこと,米国では独立したACTチームに他の治療者や支援者が支援依頼者を紹介するという煩雑な手続きを要することが多かったため,就労支援の依頼をACTチームに積極的に行うという流れは生まれなかった12).逆に,上記multidisciplinary treatmentチームを,精神保健センターや医療機関内で結成し,24時間支援体制のもと,急性期緊急対応,生活・居住支援,家族心理教育,併存障害を含む治療(薬物依存など),ピアサポート,そしてIPS就労支援をもカバーする多機能,包括型の支援形態が主流となっていった12)17).著者が視察を行ったベルモント州の精神保健センターHoward Centerも,チームスーパーバイザー,精神科医,精神科看護師,ケースマネージャー,居宅支援員,ピアサポーター,IPS就労支援専門員からなる多職種支援チームを複数運用し,定期的なカンファレンスを行うことで情報を共有しながら地域支援全般をカバーするcommunity rehabilitation and treatment programを展開していた17).表では,精神保健の新しい概念の勃興,普及に呼応して,ベルモント州における治療・支援形態,提供される場の移り変わりが見てとれる.

4.治療の進歩

特に統合失調症の薬物療法の進歩は就労支援にも大きな影響を与えた.抗精神病薬は,鎮静作用や錐体外路系副作用,さらには認知機能障害などを誘発することがあり,これらが就労の妨げになるケースは少なくなかった.第二世代抗精神病薬の開発と普及,それらの持効性注射薬の導入などは,一般企業での就労を支援するIPSのような就労支援にとっては特に大きな助けとなった.また,先に述べたSDMは,服薬や薬剤選択においても当事者の好みや価値観を尊重する姿勢を重視するので,就労を希望する者,あるいは就労中の者にとって,自ら選択し服用するという意識につながり,服薬コンプライアンスが向上すると期待される20).

III.IPSの普及

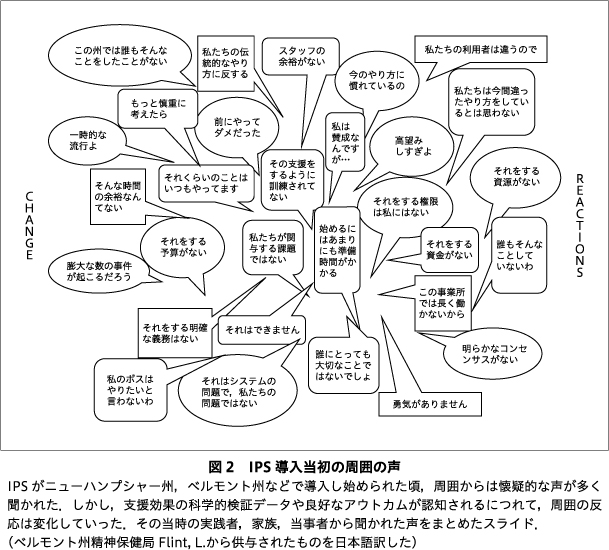

IPSの開発,研究,そして普及においては,Drake, R. E.,Becker, D. R.,Bond, G. R.らのグループがパイオニアとして重要な役割を果たした.上記のような,制度上の課題に直面し,精神保健モデルの転換を求められた時期に,Dartmouth精神医学研究所でcommunity psychiatryを研究していた精神科医であるDrakeは重度精神障害者のためのsupported employmentの開発に着手した3).まずパイロット的に当時ニューハンプシャー州の精神科デイケアのセンター長であったBeckerに協力を依頼し,今のIPSの原型となる支援を1989年に試みた.著者は,研究者であるBond氏を交えた,この3名から当時の話を直接聞く機会に恵まれたが,当初からIPSの効果は画期的であったが,一方でその普及への道のりは決して平坦ではなかったことも彼らの話から理解できた.彼らがIPSを試作し導入し始めた頃,周囲から聞かされた声をまとめた興味深いスライドを提供いただいたので図2として紹介する.IPS型支援にてBeckerらのデイケア利用者の約半数が3年以内にパートタイムも含めた一般企業での仕事に従事でき,この効果を認めた当事者や支援者の希望で他の一部のデイケアでも同様な取り組みが導入された3).一方で,多くの支援者はこの効果に懐疑的であり,「前例がない」 「危険を伴う」という反対意見が聞かれた.しかし,Drake,Becker,Bondらのエビデンスを重視した科学的アプローチは説得力をもち,次第に実践者,行政,家族会の間で理解が進み,2000年代以降,IPSは広く受け入れられるようになった7).さらに,IPSの実践者が中心となり,学習や意見交換の場としてIPS Learning Community学会が2002年から毎年主催されるようになり,2017年からは国際化し国外の実践者,行政官,当事者,研究者も参加できるようになった7).彼らの立ち上げたIPS Employment Centerのホームページ11)では,IPSに関する情報,学習資料,研究データが広く公開され,誰でも活用できるように配慮されている.

おわりに

ここでは,IPSが開発され導入された経緯とそれに影響した因子について論じた.IPS導入の初期プロセスは,まずtrain-place modelの課題が当事者,家族,研究者,行政の間で共有されることであったが,そこで力を発揮したのは,精神科リハビリテーション領域では稀有であるエビデンスによる説得であった.ただし,place-train modelに注目が集まった理由はそれだけではない.単一モデルだけでは当事者のニーズの一部しかカバーできず,就労支援には複数の選択ができるモデルが必要であるという至極当然の理屈から注目と同意が得られたといえる.

その他,リカバリーやストレングスモデルといった精神保健全般に影響を与えた概念の勃興もIPSを生む大きな原動力となった.本人の好みやストレングスを中心におき,人生の目標を再構築するというこれらモデルに息づく考えは,就労支援と好相性であるだけでなく,一般就労支援の効果そのものを向上させた.治療が向上し,以前と比べ精神障害を経験した人がより多く地域で生活できる社会となり,また彼らを多職種で支援するという精神保健福祉支援体制が整うなかで,地域との真の共生を図り,スティグマの解消を進めるうえで,一般就労支援は避けて通れない時代となっている.これは,欧米諸国のみならず,本邦でも疑いようのない事実である.その流れのなかで,IPSのような支援が求められ,普及するのは必然といえるのではないだろうか.

編 注:本特集は第118回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに本稿著者を代表として企画された.

なお,本論文に関して開示すべき利益相反はない.

1) Beard, J. H., Propst, R. N., Malamud, T. J.: The Fountain House model of psychiatric rehabilitation. Psychosoc Rehabil J, 5 (1); 47-53, 1982

2) Becker, D. R., Drake, R. E., Farabaugh, A., et al.: Job preferences of clients with severe psychiatric disorders participation in supported employment programs. Psychiatr Serv, 47 (11); 1223-1226, 1996![]()

3) Becker, D. R., Drake, R. E.: A Working Life for People with Severe Mental Illness. Oxford University Press, Oxford, 2001 (大島 巌, 松為信雄, 伊藤順一郎ほか訳: 精神障害をもつ人たちのワーキングライフ―IPS: チームアプローチに基づく援助付き雇用ガイド―. 金剛出版, 東京, 2004)

4) Bond, G. R., Drake, R. E., Mueser, K. T., et al.: An update on supported employment for people with severe mental illness. Psychiatr Serv, 48 (3); 335-346, 1997![]()

5) Danley, K. S., Anthony, W. A.: The choose-get-keep model: serving severely psychiatrically disabled people. Am Rehabil, 13 (4); 6-9, 1987

6) Drake, R. E., Bond, G. R., Becker, D. R.: Individual Placement and Support: An Evidence-Based Approach to Supported Employment. Oxford University Press, New York,, 2012

7) Drake, R. E., Becker, D. R., Bond, G. R.: Introducing Individual Placement and Support (IPS) supported employment in Japan. Psychiatry Clin Neurosci, 73 (2); 47-49, 2019![]()

8) 林 輝男: 精神障害者の「働きたい」を実現するために―IPS個別就労支援の効果と可能性―. 精神経誌, 121 (2); 91-106, 2019

9) Hayashi, T., Yamaguchi, S., Sato, S.: Implementing the individual placement and support model of supported employment in Japan: barriers and strategies. Psychiatr Rehabil J, 43 (1); 53-59, 2020![]()

10) Igarashi, M., Yamaguchi, S., Sato, S., et al.: Influence of multi-aspect job preference matching on job tenure for people with mental disorders in supported employment programs in Japan. Psychiatr Rehabil J, 46 (2); 101-108, 2023![]()

11) IPS Employment Center. (htttp://ipsworks.org) (参照2023-07-25)

12) Liberman, R. P., Hilty, D. M., Drake, R. E., et al.: Requirement for multidisciplinary teamwork in psychiatric rehabilitation. Psychiatr Serv, 52 (10); 1331-1342, 2001![]()

13) Lurie, S., Kirsh, B., Hodge, S.: Can ACT lead to more work? The Ontario experience. Can J Commun Ment Health, 26 (1); 161-171, 2007

14) 中島孝子: アメリカにおける障害者への雇用支援について. 流通科学大学論集―人間・社会・自然編―, 25 (2); 127-141, 2013

15) Rapp, C. A., Goscha, R. J., Carlson, L. S.: Evidence-based practice implementation in Kansas. Community Ment Health J, 46 (5); 461-465, 2010![]()

16) 佐藤 宏: 米国における精神障害者職業リハビリテーションと援助付き雇用. 職業リハ, 3; 35-40, 1989

17) Swanson, S. J., Becker, D. R.: IPS Supported Employment Program Implementation Guide (Revised 2015). Dartmouth Psychiatric Institute, Lebanon, 2015 (林 輝男, 新家望美, 川本悠大ほか訳: IPS就労支援プログラム導入ガイド―精神障がい者の「働きたい」を支援するために―. 星和書店, 東京, 2017)

18) Swanson, S. J., Becker, D. R.: Supported Employment Revised: Applying the Individual Placement and Support (IPS) Model to Help Clients Compete in the Workforce Updated for DSM-5. Hazelden, Center City, 2015 (林 輝男監訳, 中原さとみ訳: IPS援助付き雇用―精神障害者の「仕事がある人生」のサポート―. 金剛出版, 東京, 2021)

19) Test, M. A., Stein, L. I.: Practice guidelines for the community treatment of markedly impaired patients. Community Ment Health J, 12 (1); 72-82, 1976![]()

20) 渡邊衡一郎: 共同意思決定 (SDM) の概念と現状. 精神医学, 62 (10); 1301-1309, 2020