Lacan理論を概観し,今日の精神科医療に寄与するいくつかの点について論じた.また,精神の不思議さ(必ずしも病的な不思議さだけでなく,正常の精神の活動に認められる不思議も)の質に着目することが精神の病理を考察するうえでは欠かせないことを強調した.統合失調症について論ずるなかで,Lacan, J. の論ずるシニフィアンの優位の意味にふれ,「了解不能」と呼ばれる病態について論じた.心因性の病態,特に「神経症」について,心因理論の二節性,および事後性という点から論じた.そして,「了解可能」な病態とはどのようなものかにふれた.最後に,今日,ラカニアンの間で自閉スペクトラム症(ASD)についてどのような議論がなされているかを紹介し,ASDの病理が前述の二病態の病理とどの点で異なるかを論じた.

https://doi.org/10.57369/pnj.23-127

はじめに

Jacques Lacanはフランスの精神科医,精神分析家で,フランスをはじめ多くの国の精神医学,現代思想に多大な影響を与えてきた.生年は1901年,20世紀とともに生まれ,没年は1981年で,たまたまDSM-III発刊の翌年にあたる.

第二次世界大戦前の1936年にすでに鏡像段階論を世に送り,耳目を集めているが,この鏡像段階論は初期Lacanを代表する論考といっていい.第二次世界大戦中と大戦後のしばらくの間,沈黙の時期がある.大戦後の1950年頃から,Lacanは北米で発達しつつあった自我心理学に対し強い異議を唱えて,国際精神分析協会と紛糾し,同協会から教育分析家としての資格から除名処分を受けることになる.他方,1953年以来ずっと25年間セミネールを続け,このセミネールは精神医学だけでなく,構造主義,ポスト構造主義など現代思想にも強い影響を与えた.Lacanの著作は『エクリ』以外ほとんど出版されておらず*1,出版されているのは,25年間続けたセミネールの記録(それも一部)のみ*2という状況である.それでもその影響は広大で,現在は,オーソドックスな精神分析学派,つまり破門された国際精神分析協会のなかでも再評価の動きが起きている.

Lacanは,精神の不思議(必ずしも異常な不思議だけでなく,正常な不思議もふくめての精神の不思議)について,いかにして正確に問いを立て,その不思議に対し,いかにアプローチするかを生涯かけて問い続けた人といえるだろう.精神の機能は物質的な因果理論だけでは説明できないということを,さらには精神の機能を正しくとらえるためにはどのような概念が必要かということを,Freud, S. の理論に依拠しつつ問い続けたのである.

しかし,Lacanの論考に接近しようとするためには,少しばかり覚悟が必要といわなければならないだろう.彼の論考を追う際には,通常の因果理論で物事をとらえる場合とは異なる考え方を強いられるため,そのことが聴く者,読む者に混乱を,さらに時に眩暈を引き起こすことになる.しかし,実は,この眩暈のなかにこそ,精神を扱うために避けて通れない重要な問いと理論の要が含まれている.この眩暈を通して思索のなかに入ることこそがまさにLacanを読むということ,彼の理論を追うということなのである.

精神科医は一方で薬物を処方して物質的に精神の病に立ち向かいながら,他方で精神が機能する仕組みについて,物質的因果論とは異なる視点をもっていなくてはならない.Lacan理論はまさにそのためのものである.本稿では,Lacan理論の要となる部分をとりあげ,今日の精神医学にとって必須の視点を取り出すよう試みることにしたい.

以下,まず,統合失調症をとりあげて「了解不能」といわれる現象について論じ,Lacan理論の要となる「主体とシニフィアンの関係」にふれようと思う.次に,心因性の疾患,特に神経症をとりあげ,「了解可能」な不思議について論じ,「事後性」というLacanの概念を通して神経症という事態をみていこうと思う.最後に自閉スペクトラム症(autism spectrum disorder:ASD)の病理についてLacanの中期以降の思索を踏まえて論じ,これからの精神医学の方向について付言できればと考えている.

本論に入る前に,著者自身の立場に簡潔にふれておこう.著者は1979年に精神科医になり,Lacanの死後,つまり1981年からLacanを読み始めた.Lacan存命の間はその個性への畏怖から,接近する気がしなかったことを記憶している.1983年頃から名古屋大学の精神病理グループでLacanのセミネールの翻訳を始め,1985~1987年の留学の間にLacan派とかかわりをもち,Lacan派の学会École de la cause Freudienne内の日仏グループの立ち上げにかかわった12).1987年からセミネールの翻訳を岩波書店から刊行し,これまで8巻15冊の翻訳を共訳で刊行している*3.しかし,著者は教育分析を受けたことはなく,精神分析家ではない.ただ,大学生のメンタルヘルスの仕事に長く従事してきた関係上,神経症例は数多く診ている.Lacanの思索を精神病理学的視点から考察してきたというのが著者の立場といっていいだろう.

I.ありえないほど不思議なこと―精神病とシニフィアン―

1.シニフィアンと主体

以下のエピソードは,著者が諸所でとりあげてきた自験例のものである.

30歳代の統合失調症の男性.入院して数日の間,「家にいる亀のことが心配」と話していた.あまり執拗に言うので,どういうことかよく訊いていくと,「カメがひっくり返ると機械になっちゃうのではないかと思って…」と話した.「カメ」がひっくり返って「メカ」というわけだ.いわゆる音韻連合と呼ばれる現象の1つと考えられるが,要するに彼は音韻に考えさせられているのである.

統合失調症という病態は「了解不能」な病態といわれているが,「了解不能」とは,端的に言えば,「ありえないほど不思議なこと」が起きているということにほかならない.それは,結論をやや先取りしていうならば,主体機能そのものの障害,「私が○○する」という構造自体の障害とでもいうべきものであり,しばしば,主体そのものが成立する以前に何かが主体に影響を与えている現象として現れる.

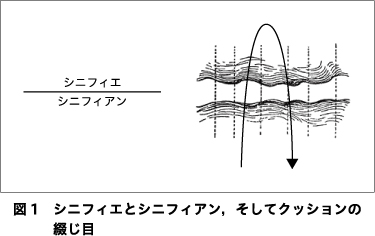

LacanはSaussure, F.に依拠して,シニフィエとシニフィアンという概念をとりあげた.シニフィエは「意味されるもの」と訳され,要は「頭にうかぶ意味内容」である.それに対して,シニフィアンは「意味するもの」と訳され,音,文字としての言語,物理現象としての言葉を指す.Saussure*4はシニフィエとシニフィアンとのつながりはまったく恣意的で,そこにはいかなる必然的連関もないと説いたわけだが,Lacanはこの考え方を敷衍し,純粋なシニフィアンの体系というものを考え,意味と主体から離れた差異の体系としての言語を想定する.シニフィアンの体系とは,リンゴ,ナシ,ミカンなどといった言語の体系だが,Lacanはこれをただの差異の体系,つまり,使用する主体もいなければ,意味も生まれていない,それ以前の体系としてとらえたのである.このシニフィアンの体系を想定したうえで,主体はシニフィアンの体系の結果として生じるというのである.

主体があって,その主体が言語を使用するという「道具としての言語」という見方を覆して,主体の出現にシニフィアンは先行する,つまりシニフィアンのほうが優位であると考えたわけである.これがLacan理論の要となるシニフィアンの主体に対する優位性である.

Lacanは何の連関もないシニフィアンとシニフィエがクッションの綴じ目のように止められることによって,主体が生起し,そして,主体は隠喩の連鎖のなかに入っていくと論じることになるのだが,この議論には実は精神病,つまり統合失調症の病理に関する考察が大きく関与していた(図1).セミネール3巻『精神病』6)はまさにその考察を扱ったものである.

2.シェーマL―主体の構造―

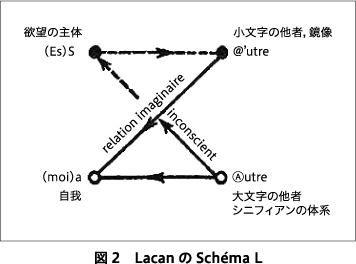

LacanにSchéma L2)というシェーマがある(図2).このシェーマは,初期の鏡像段階論にシニフィアンの体系に関する論考が重ねられた帰結を示していると考えていいだろう.Schéma Lは,主体というものがこのシェーマにみるような四つ隅の間の距離(ズレ)の構造として成立していることを示している.この構造によってほかならぬ「主体が○○している」といういわば「幻想」が成り立つのである.

詳細は省き,飛躍を承知で先に進むが,Schéma Lに示される構造の成立には,先ほどのクッションの綴じ目が関与している.何の連関もないシニフィアンとシニフィエがクッションの綴じ目のように止められることによって,この主体の構造が成り立つのである.そして,Lacanは,統合失調症はこのクッションの綴じ目が飛ぶことで発症するというのである.そのことによって,統合失調症では,主体に対するシニフィアンの優位性がまさに露呈するのである.突飛な論立てのようだが,この論立ては統合失調症のさまざまな病理を見事に説明する.

3.言語新作と妄想

Lacanは,セミネール3巻『精神病』6)で次のような女性の統合失調症例をとりあげている.その女性は病的体験と妄想を隠すかのように普通の話をし続けていたが,あるくだりで「gallopiner(餓鬼走る)」という聞きなれない言葉を口にする.Lacanはこの言葉をとらえて,セミネールの聴衆に次のようにいう.「彼女は自分について語ります.そして,自分で望んでいるよりほんの少しばかり自分ついて語ってしまいます.それで我われは彼女が妄想を持っていると気づくのです」と.

この「gallopiner(餓鬼走る)」という言葉はいわゆる言語新作(ネオロギスム)なのだが,こうした言語新作は,クッションの綴じ目が飛んでしまった状態を,いわばつなぎ止めるような仕方で生じているのである.しかし,なぜこれが妄想と関係しているのか.

Lacan6)は,Freudが考察した唯一の精神病症例,シュレーバー議長の手記をとりあげ,シュレーバーの語る「基本語」にふれて次のように語っている.「(シニフィアンの)要素の中のあるものが,孤立し,重みをもち,ある価値と特権的な慣性力を持ち,あるシニフィカシオンを引き受ける,…シュレーバーの著書はそういうものに満ち溢れています」.シュレーバーにおける「基本語」はいわば言語新作と同じような仕方で生じているのだが,Lacanはこうした現象について「非観念因的(アンイデイック)」つまり「なんらかの観念の流れの結果起こってくるのではない」ものだと説明する.これらの現象は,観念の流れ,つまり連想とか,推論の帰結として生み出されるものではなく,いわば被ったもののように思考のなかに侵入してくるのだ.あたかもシニフィアンの体系という網の一部に錘がのり,そこだけが沈み込むような形で,他に還元できない語が生じているのである.そして,Lacanは,こうした現象こそが精神病の刻印だというのだ.こう論じたうえで,Lacanはさらに,「妄想は何かから演繹されるようなものではありません.妄想は妄想を構成する力自体を再生産するのです」と語り,妄想それ自体もまた「非観念因的(アンイデイック)」なものだと説明する.

統合失調症における妄想,「真正妄想」という言葉でとらえられるような妄想は,患者が疑問を抱き,問いを立て,その問いに答えるような形で生み出されるものではない.それはむしろ,問いより先に,答え(妄想観念)のほうが出現するという形で主体の思念のなかに現れる.もちろん,患者がしばしば後から,問いを立てて演繹したように語ることはあるとしても,統合失調症の妄想の本質は「問いより答えのほうが先」という点にこそある.統合失調症の臨床では,われわれは頻回にこうした現象に出会う.

妄想は,言語新作的な力の再生産であり,その背後には「主体機能の不全」の露呈があるのだ.そして,妄想の更新は,その構造の反復と考えるべきものなのである.

4.シニフィアンと主体2―色分類課題実験を通して―

これ以上,統合失調症の病理について煩瑣な議論に立ち入ることは控えよう.ここではこうした議論の臨床的意義を理解いただくため,われわれが行ったある実験1)に言及していこうと思う.統合失調症例に対する色分類課題(物理的な色とシニフィアンの対応)の実験である.

健常および慢性統合失調症の群それぞれ15名に,74の色票を提示し,2種類の教示に従って色をグループに分ける課題を行ってもらった.1つは,自由命名分類課題(つまり色名のヒントなしの課題)である.示した色票を自由にグループに分けてもらい,後からグループごとの色名を尋ねた.もう1つは,提示色名分類課題(つまり色名ヒントありの課題)である.日本語の基本色「赤・黄・緑・青・茶・橙・紫・桃」という色名を示し,自由命名分類課題と同じ色票群をこの色名に分けるよう教示した.

ちなみに,提示した74色は,色立体1,050色の色票から,日本語の基本色「赤・黄・緑・青・茶・橙・紫・桃」に相当する色とその周囲の色を各色同じ条件で同数ずつ選定し,計74色としている.つまり,そもそも色名に分類しやすいように選定してあるわけである.

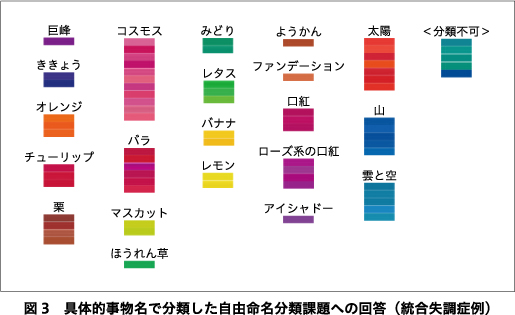

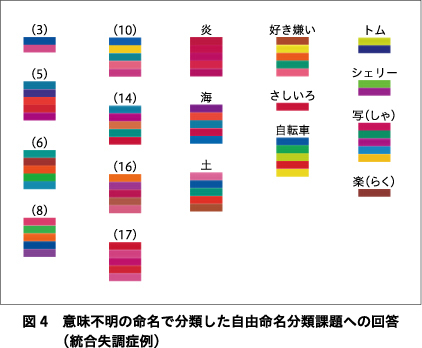

まず,自由命名分類課題(ヒントなしの自由分類)の結果である.健常者群は全員ヒントがなくとも通常の色名を利用して分類した.つまり,赤,黄,緑,青などの基本色名,あるいは赤紫色などの中間色名を補って分類している.一方,慢性統合失調症群でも,15名中6名は通常の色名を利用して分類したが,しかし,1名は途方に暮れて,わからないといって課題を放棄してしまい,残りの8名は色名以外の方法で分類した.すなわち,4名が「具体的な事物の名」を用いて分類し,残りの4名は「グループ名から色を類推できないような奇妙な分類」をしたのだ.

例を示そう.まず,具体的な事物名を用いた例である(図3).「巨峰」「ききょう」「オレンジ」「栗」「バナナ」などはよくわかる.「ファンデーション」「口紅」「山」「雲と空」などになると,どうしてなのかと考えさせられるが,しかし,このように,具体的事物名で分類することは,統合失調症の具象化傾向として理解できないことではない.どうしても理解できないのは次のような例である(図4).この人は,色の分類のいくつかに(3)(5)(6)(8)(14)など意味不明の数字を付し,その後,数色からなる群に「海」「土」など対応のわからない名前をつけ,さらには「トム」「シェリー」「写」「楽」など意味不明な言葉を利用して分類しているのだ.これと同様の奇妙な分類をした例が他に3例あった.

では,色名をあらかじめ示した提示色名分類課題(ヒントあり課題)ではどうかというと,健常群も慢性統合失調症群もいずれもが安定して色名に分類することができたのだ.つまり,赤色らしい色は「赤色」,黄色らしい色は「黄色」と分類するわけである.自由命名分類課題において課題を放棄した患者もこれは可能であった.しかも,健常群,統合失調症群,両群における一致色票の枚数を検定したが,両群に有意な差はなかった.同じように分類しているわけである.

つまり,統合失調症の人は決して知覚として色がわかっていなかったり,色名がわかっていなかったりするのではなく,分類を主体に任せられたときに,知覚所与とシニフィアンとの関係の弛緩が露呈するのである.先に,「主体機能の不全の露呈」といった事態は,このような現象にもみることができるだろう.

II.誰にでもある不思議なこと―神経症と事後性―

ここからは,心因性といわれる障害,とりわけ神経症をとりあげ,「誰にでもある不思議なこと」について論じることにしたい.

1.神経症と外傷性の障害

ICD-10では,F4に神経症という言葉が残されていて,そこに強迫や解離の症状などが入っているが,このF4には神経症とF43のような「重度ストレス障害および適応障害」とが並置されている.しかし,神経症と外傷性の障害とでは心因という因果関係のとらえ方にいささか相違があることに留意しておきたい.心的外傷およびストレス関連障害群では,「いじめられて学校に行けない」とか,あるいは「外傷後ストレス障害(PTSD)」のように「地震にあって不安発作が出るようになった」といった明確な外傷,みえる心因に焦点があてられている.それに対し,神経症性の障害では「閉所が怖い」「尖端が怖い」などの恐怖症性の障害でも,一定のことが気になる「強迫性の障害」でも,いくつかの人格が現れる「解離性の障害」でも,いずれもはっきりと原因となる明確な心因はわからないまま,おそらくみえない心因があると考えられているのである.

もう1つ,神経症について考える際に忘れてならないのは,神経症的な病理は不思議なことでありながら程度の差こそあれ正常な人でも経験しているという点である.「大事な場面で,手を動かそうとしても手が動かない」とか「ばかばかしいと思っても,鍵を閉めたか気になる」などといったことは誰にでもある.神経症的な現象は,理由はわからず不思議ではありながら,誰もが「ああそういうこと,あるある」と感じられる現象なのである.そして,実は,そのことこそが「了解可能」という判断の鍵となっているのではないか.つまり,「了解可能」というのは,因果関係としてわかりやすい心因についていっているのではなく,不思議だけれど「そういうこと,あるある」と感じることこそをいっているのではないか.このことは,後で論ずるASDの病理との関係で強調しておきたい,この小論の重要な主張点の1つである.

心因というと,PTSDや適応障害などみえる心因のことがまずは思い浮かべられる.つまり「犬に噛まれて犬が怖い」という因果関係である.しかし,神経症では「犬に噛まれていないのに犬が怖い」あるいは「犬になめられて金魚が怖い」というようなことが起きている.何かズレているわけだが,こうしたズレは,人間において必ずしも病理とはいえない形でも起きる.つまりこれは人間の精神に本質的な不思議と考えるべきものなのである.Freudはこのことから,人間の精神は「私」の意志を超えた何らかの力の影響を受けていると考え,無意識概念に思い至るのである.このズレが起こるメカニズムの理解は精神医学にとって,さらには人間理解(哲学)にとって,実はきわめて重要な点なのである.

2.Freudの神経症論

Lacan5)7)は,Freudが神経症の理論化に際して,次の3点を指摘していると強調している.

第1に,神経症における心的因果性は実は二節性であるという点である.ある出来事があってその結果,ある心的事態が起こるわけだが,その心的事態が起こるのには,それ以前のもう1つの出来事が関与していると考えるのである.そして,Freudはこのもう1つの出来事を幼児期に求めた.

第2に,出来事の表象(記憶)と情動は分離するという点である.つまり出来事の表象と情動は分離し,そして表象はしばしば抑圧されると考えるのである.

第3に,二節性の出来事,2つの出来事の関係は,必ずしも前から後にという一方通行ではない.2つの出来事の関係はいつでも書き換えられる.つまり,その人の表象の歴史は後から常に書き換えられているという考えである.これが事後性である.このことは精神分析の治療原理と関係してくる.

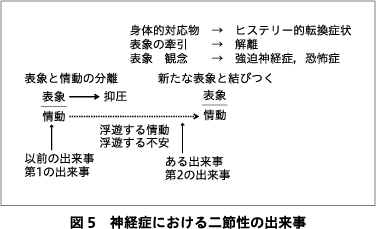

ここで,神経症における心的因果性の二節性について簡潔に図で説明しておこう(図5).まず,第1の出来事があって表象と情動が生じる.しかし,その表象と情動は分離し,表象は抑圧を受け,情動は「浮遊する情動」「浮遊する不安」となって浮遊する.後年,第2の出来事が起きたとき,そこに情動が起こるのだが,その情動は浮遊する情動の影響を受けることになる.一方,表象はさまざまなものに結び付く.身体的対応物が見いだされればヒステリー的転換症状が起き,表象の牽引が起これば解離の現象が起こる.そして,表象がある観念と結びつけば強迫神経症や恐怖症の症状が起こるのである.

Freudはこの第1の出来事を幼児期から抜け出す頃の不安と結びつけている.エディプスの終了期の不安である.人の不安は年齢によってさまざまに変遷するのだが,幼児期から児童期へと移行する頃,すなわち5歳を中心とした前後に,人は超自我不安というものをもつようになる.この超自我不安は死の認識と強くかかわっていて,しばしば親の死,さらには罪意識の発現と関係づけて感じとられている.「僕が悪い子だとお母さんが死んでしまうのではないか」といった不安である.5,6歳頃の入眠儀礼や寝る前のお祈りについては,自身に記憶のある人もいるのではないだろうか.この超自我不安は表象から分離して,「浮遊する不安」となるのである.やや飛躍するが,精神分析の治療理論はこの浮遊する不安を露呈させることとかかわっているのである.

精神分析の実践は現在のあり方のいわば底を抜き,浮遊する不安を露呈させて,その人の自我の歴史(私はこう生きてきたという物語)が書き換わることにかかわっている.例えば,転換症状で声が出ない人の場合,その人はこの症状の割に不安を示さない.「麗しき無関心」と呼ばれる状態である.詳細は論じないが,自由連想という手法は,その人が創り出している心的な歴史を壊し,浮遊する不安を露呈させて先にふれた第1の出来事(超自我不安)を蘇らせる.いわば,「死との関係」を呼び覚まし,その人の自我の歴史,つまりはその人が創り出している物語が書き換わることを促すわけである.これが歴史・物語(histoire)の事後性である.誤解のないように付言しておくなら,精神分析ではこうしたことを何年もかけて行うわけである.

精神分析の実践は,事後性,つまり歴史(物語)は書き換えられるということを眼目としているが,この事後性は,自我というものの成り立ちにかかわるものである.ここで,歴史の書き換え,つまり,「自我の刷新」についてみておこう.

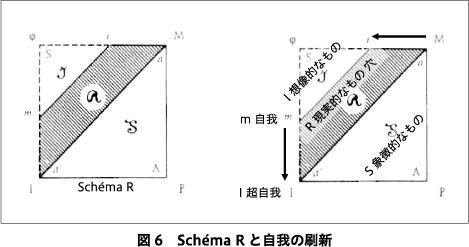

Lacan3)はSchéma Lを発展させてSchéma Rというシェーマを提示しているが,このシェーマは主体というものがどのように刷新されていくかを示すものと考えていいだろう(図6).このシェーマでは,象徴的なもの,想像的なもの,現実的なものという区別が語られ,現実的なものがいわば穴であり,その穴のために自我が刷新されるというLacan理論のもう1つの要となる点が示されている.

先に,シニフィアンとシニフィエがクッションの綴じ目のように止められることによって主体が生成され,主体は隠喩の連鎖のなかに入っていくと述べたが(I.1.),隠喩の連鎖のなかに入るということと自我の刷新とは同じことの二面である.このあとのASDの病理に関する話に関係するので,この点をもう少し詳しくみておくことにしよう.

生後,人間存在が環界と一体となっている状態を想像してみよう.実際にはそのような状態はなく,この状態には必ずや何らかの欠損があり,それは不可能な状態なのだが,そうした状態を後から遡行的に夢想することはできるだろう.人間存在は「生きるために」この状態から離れ,対象を言語(シニファンの体系)の影響下の(括弧つきの)「対象」へと置き換え,環界とのまったき接合を諦める.このことが隠喩の連鎖に入るということなのである.この過程を説明するために,Lacan4)8)は中期以降,ジュイッサンス(享楽)と対象aという概念を提出することになる.

先ほど「生きるため」という言葉を使ったが,それは「環界との接合の夢想」は死の不安と直結するものだからである.死と直結する,そうしたまったき享楽の状態をLacanはジュイッサンス(享楽)と名づけている.それは主体が生起する過程で諦められた享楽と考えることができるだろう.対象aという概念は,ジュイッサンスを諦めた後,主体が「対象」のなかにみる欠如,つまり,シニフィアンの影響下の括弧つきの「対象」に現れる欠如を示している.それは,いわば「抑圧の残余」「ジュイッサンスの残り香」のようなもので,主体はこの対象aに導かれて欲望の連鎖へと入っていく.そして,そのことによって,何度も何度も「自我の刷新」を繰り返すのである.

Lacanは,対象aを不安の出現と結びつけ,また対象aを欲望の原因であるといっている.Lacanの前期理論では鏡像段階とシニフィアンの体系という概念を軸に主体がシニフィアンの影響下,いかに生起するかが論じられているが,中期以降,Lacanは対象aという概念,あるいはジュイッサンスという概念を軸にそのようにして生起した主体がどのように人間としての生を送るかを,不安,欲動,欲望,幻想などとの絡みで論じることになるのである.

III.「ひとの心を察する」という不思議―ASDと対象a―

1.欲望の連鎖と対象a

この章では,「ひとの心を察する」ということの不思議についてふれながら,ASDの病理をとりあげ,対象aという概念の意味について考えることにしよう.

他者との会話中にものを考える際,人はよく視線を空に外すという仕草をする.やや斜め上に視線を浮かすのだが,これは交差する視線を外し,自分の内側に意を注ぐ様子として多くの人がみれば即座にその意味を感じ取ることができる仕草である.しかし,どうして人はすぐにその仕草の意味がわかるのだろうか….

一方,ASDの人ではしばしばこの仕草が現れない.最初から視線を交差させなかったり,じっと何かを見つめたまま考えたり,思考と視線にまつわる仕草が不自然なのだ.

以下,ASDについて論ずることになるが,Lacan自身はASDや自閉症についてまとまったことを語っているわけではない.しかし,Lacan派のなかでは,現在,ASDをめぐってかなり興味深い議論が展開されている.そして,これらの議論はLacanの論考に以下の2つのルーツをもっている.1つは小児精神病である.Lacan5)はセミネール1巻で,「オオカミ」と「マダム」という言葉しか発しない幼児症例をとりあげ,その子がいかにしてシニフィアンの体系とかかわりをもつようになるかについて考察を加えている.Lacanは言語の体系に入るトバ口で止まっている病態としての小児精神病に強い関心を寄せていたのである.もう1つのルーツは,先にふれたジュイッサンスと対象aに関する論考である.定型発達の人はジュイッサンスを諦め,まったき対象を諦めて(括弧つきの)「対象」とのかかわりに入るのだが,ASDの人はいわばその過程のトバ口で足踏みをしているのである.

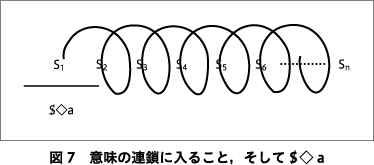

主体が意味の連鎖に入る際,まず,主体はS1(ある1つのシニフィアン)にピン止めされ,やがてS2,S3,S4という意味の連鎖へと導かれる.そして,主体をS1→S2へと運ぶこの契機は,主体を(棒線を引かれた主体)$とある残余,つまり対象aの間に分割する契機でもある.主体は,$(棒線を引かれた主体)とある残余,つまり対象aとの間で分割されるからこそ,S2,S3,S4…という意味の連鎖へと導かれ,欲望の連載に入っていくのである(図7).この部分はかなり省略して話しているためわかりにくい点が多いだろう.ここではただ,主体が$(棒線を引かれた主体)と対象aとの間に引き裂かれることによって欲望の連鎖へと入ることを理解していただければと思う.

Lacanは対象aの代表的なものとして,視線,声,乳房,糞便を挙げている.いずれも身体から脱離した何かである.定型発達の主体はこれら対象aをめぐる欲動に導かれる形で欲望の連鎖へと入っていく.定型発達の主体にとっては一定の対象aを介して欲望の連鎖に入ることが「ひとの心を察する」ということの鍵となっているといってもいいのかもしれない.そして,このことはおそらく「了解可能」ということとも強く関係している.神経症に関する議論でふれた「そういうことって,あるある」というあの感覚である.定型発達者は一定の対象aを介して,誰もが同じようなズレへと導かれているといってもいいのかもしれない.

一方,ASDの主体は,欲望の連鎖へと入る,そのトバ口で足踏みをすることになるのである.そして,この足踏みの病理は3つの視点,「鏡像の不全」「対象aの不在」「シニフィアンとの特異なかかわり」という3つの視点からとらえることができる.以下,この3つの視点をとりあげ,今日,Lacan派のなかで展開されているASDに関する議論の概略にふれることにしよう.

2.鏡像の不全

定型発達においては,鏡像は「私」という表象の起源として機能しているが,ASDでは,この鏡像とのかかわりが十分に機能しない場合がみられる.

「鏡像の不全」は自身の身体表象の不在ともつながっている.自身の表象が不全であることはさまざまな奇妙な現象をもたらすことになる.例えば,ASDの人はしばしば自身の顔に無関心である.また,身体的疾患に罹患しても,その症状を身体のうえに描き持つことができないことがある.熱を出したり,腹痛になるという症状を呈することができず,突然に倒れたり,急に重篤な状態に陥るということが起こるのである.

症例によっては自身の鏡像にまったく関心を示さないこともあるが,そうでなくとも,自身の鏡像との関係が不安定なままのことが多い.自身の背中の存在に気づかない子どもや,手の甲を向こうに向けて手を振る子どもなどがその例である.

けがをしても痛みをもたないという例もあれば,逆に,自身の体を毀損する行為に及ぶ例もある.

3.対象aの不在

先に,定型発達においては,主体をS1(ある1つのシニフィアン)にピン止めした後,S1→S2という連鎖に移行する契機は,体を,棒線を引かれた$とある残余との間に分割する過程であると書いた.これによって主体はS1→S2→S3…という意味の連鎖へと導かれていく.しかし,ASDではしばしばこの過程が不全である.主体がS1(ある1つのシニフィアン)にピン止めされても$と対象aとの間に分割されるということが起こらず,対象aが現れないことがあるのだ.S1→S2→S3…という連鎖に入らず,S1にピン止めされたままにとどまるのだが,彼らは,いわば穴のない世界を生きているといえるかもしれない.Laurent, E.9)は,そのことを「穴のない鎧としての身体」そして「穴の排除」という言葉を使って示している.「対象aの不在」はASDの症状としてさまざまなレベルで現れることになる.

まずは,端的に不安の不在として現れる.ASDにとってパニックは頻繁にみられるものだが,パニックと不安は異なるものと考えるべきであろう.

また,ASDの人のなかには,環界の小さな隙間を耐えられないものと感ずる人がいる.トイレの穴を怖がる例や,抽斗やドアが少しだけあいていることに耐えられない例などである.定型発達では,逆に,そうした隙間はむしろその向こうへと関心をそそるものとして働くことが多いのであろう.

ASDの経過のなかでは,逆に,身体に穴をあけようとする行為が出現することがある.自身の唇をかみ切る,爪の周囲をむしり取るなどの身体毀損の行為である.こうした行為をLaurent9)は「穴のない身体」に新たな「縁(ふち)」を作ろうとする行為とし,新たな「縁」を通してジュイッサンスを安全に回帰させようとしているのだととらえている.

知覚過敏も対象aの不在とのかかわりで考えることができる.知覚は知覚器官の穴を通して,対象aをめぐる欲動の流れに修飾される形で情報を生体の内に入れる.対象aを介さなければ,知覚は距離のないもの,幻想の混じないもの,ナマの感受として生起する.ある種の布が肌に刺さること,遠くの飛行機の音が耳に突き刺さること,いずれもこのこととかかわりがあると考えられる.

先にふれた「視線を空に外す」という仕草は,交差する視線を外し,対象aから免れ,自分の内側に意を注ぐ仕草である.ASDにおいては他者の視線は往々にして対象aとして出現しない.自身の視線が他者の視線をとらえて1つの欲望を形成するという過程が起こらないのである.彼らの思考にはおそらく,空を見るというズレの覚知,隠喩の介入の余地がないのだ.

4.シニフィアンとの特異なかかわり

Laurent9)は次のように書いている.「自閉症者が言語活動に入るとき,言語を計算に,あるいは文字の反復にしてしまう試みがなされるようにもみえる.それは言語の騒音を黙らせる試みでもある」.また,Maleval, J. C.11)は自閉症と言語の関係にふれて「言語活動を言表行為(enonciation)から切り離そうとする気遣い,これは自閉症者の普遍の特徴のように思われる」と書いている.

著者13)は以前ある稿で,文字をみるとその文字と同じ形を別の紙から切紙細工のようにして鋏で切りだすことに執着する自閉症例をとりあげたことがあるが,この行為はまさに,S1にピン止めされたままにとどまっている事態そのものを表しているかのようにみえた.

また,必ずしも言語の一部ではなく1つの「何か」への結びつきにとどまり,そこに安全な世界を見いだしているASDの人は多い.これは臨床的には「こだわり」という言葉でとらえられている現象だが,これもS1にピン止めされたままにとどまっている事態として「シニフィアンとの特異なかかわり」の1つの形としてみることができるだろう.

ただ,このとき不思議なのは,自閉症の主体が,ただそこにとどまるのではなく,反復,繰り返しを志向することである.ここでこの点に深入りすることは避け,S1とのかかわりの反復はおそらくジュイッサンスの反乱をおしとめ「安全」に回帰させることと関係していると推論するにとどめておこう.

現在も自閉症論で強い影響をもっているLefort夫妻10)は,その著書で,ASD者の特異な言語使用が文学の高みにまで高められることがあることを指摘している.「30ヵ月の早期乳幼児自閉症からプルーストの自閉症的構造まで,ポー,パスカル,ドストエスフキーなどを経て広がる1つの扇の広がりがあるのである」.こうした視点をとるとき,今日頻用される自閉スペクトラム症という用語のスペクトラムという言葉の意味が通常とはやや異なる視点から照らし出されるように思う.自閉症的な営みが人の営為として他の人の心を打つことがあるということなのである.表現にまで高められるという点では美術におけるある種の反復表現がもたらす感興のことも思い浮かべるべきであろう.ASD者の美術表現が特異な反復で埋められていることはしばしば指摘されるが,彼らは単に1つのものへのこだわりという域を超え,ある種の反復のなかで彼らの生を展開しているわけで,このことがしばしば現代人の心をとらえるのである.音楽も例外ではない.単調な反復に小さな変化を加える音の流れが人々の心をとらえている.

現代という時代そのものが,あるいは,S1における反復によって何かを回避しなければならない時代なのかもしれない.

おわりに

最後に,これからのことに少しだけふれておこう.

Lacanは人間の精神の構造には3つの構造があるといい,精神病,神経症,倒錯という構造を分けた.現在の臨床場面で大きく問題となりうるのは,ASDのあり方は精神病の構造の1つなのか,それとも別のものなのかという点である.この点は,実はLacan派のなかでも意見の一致をみていない.これまでこの論考で著者は,ASDの構造と精神病の構造は異なるという視点を強調して話してきた.

ASDは新たな構造なのか精神病の一部なのかという点,またS1の反復はある種の感興を引き起こすという点,これらの点は時代とともに精神の構造は変化するのかという問題を提起している.

対象aによって欲望の連鎖へと導かれるという神経症的なあり方が人間の基本的な構造であった時代が,あるいは今日,何らかの変化を被っているのかもしれない.不安のあり方自体が変わり,シニフィアンの体系とのかかわり方も変容し,人々が求める芸術的感興のあり方も変化しているということがひょっとするとあるのかもしれない.そうした問題を考えるためにもわれわれはそれを考えるための術語をもっていなければならない.

人間精神の不思議なあり方についてわかったことにしてしまうことなく,その不思議を見つめ,そのことを考え続けたLacanの論考は今というこの時代にこそ必要なものだと著者は考えている.

精神の不思議の最も近くにいる精神科医こそ,その不思議について正しく問いを立て続けることを忘れてはならないのだと思う.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 小方智広, 鈴木國文: 統合失調症患者における色認識―二つの色分類課題を用いて―. 精神科治療学, 34 (4); 447-453, 2019

2) Lacan, J.: Le séminaire sur «la Lettre volée». Ecrits. Seuil, Paris, p.53, 1966

3) Lacan, J.: D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. Ecrits. Seuil, Paris, p.531-583, 1966

4) Lacan, J.: Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (Séminaire livre XI). Seuil, Paris, 1973 (小出浩之, 新宮一成, 鈴木國文ほか訳: 精神分析の四基本概念, 上・下. 岩波書店, 東京, 2020)

5) Lacan, J.: Les écrits techniques de Freud (Séminaire livre I). Seuil, Paris, 1975 (小出浩之, 小川豊昭, 小川周二ほか訳: フロイトの技法論, 上・下. 岩波書店, 東京, 1991)

6) Lacan, J.: Les Psychoses (Séminaire livre III). Seuil, Paris, 1981 (小出浩之, 鈴木國文, 川津芳照ほか訳: 精神病, 上・下. 岩波書店, 東京, 1987)

7) Lacan, J.: La relation d'objet (Séminaire livre IV). Seuil, Paris, 1998 (小出浩之, 鈴木國文, 菅原誠一訳: 対象関係, 上・下. 岩波書店, 東京, 2006)

8) Lacan J: L'angoisse (Séminaire livre X). Seuil, Paris, 2006 (小出浩之, 鈴木國文, 菅原誠一ほか訳: 不安, 上・下. 岩波書店, 東京, 2017)

9) Laurent, E.: La bataille de l'autisme: de la clinique à la politique. Navarin, Paris, 2012

10) Lefort, R., Lefort, R.: La Distinction de l'autisme (collection Champ Freudien). Seuil, Paris, 2003

11) Maleval, J. C.: L'autiste et sa voix. Seuil, Paris, 2009

12) Suzuki, K., Morel, F.: La différence structurale entre deux langus et la fonction du je (ed by Groupe Franco―Japoais du champ Freudien: Lacan et la chose japonaise). Navarin, Paris, 1988

13) 鈴木國文: 広汎性発達障害概念が統合失調症の病理学にもたらしたもの―infantia概念を通して見る精神活動―. 精神病理学から何が見えるか. 批評社, 東京, p.114-134, 2014

*1 Ecrits(éditions du Seuil, 1966)が主著であるが,Lacanの生誕100年にあたる2001年に,Miller, J. A. によって雑誌など所収のLacanの諸稿を集めてAutres écritsというタイトルの書籍が同じくSeuil社から出版されている.

*2 1953年以来およそ25年間続けられたLacanのセミネールは,Miller, J. A. によってテキスト化される形でSeuil社から以下の巻が刊行されている.I.Les écrits techniques de Freud(1953-1954),II.Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse,III.Les Psychoses,IV.La relation d'objet,V.Les formations de l'inconscient,VI.Le désir et son interprétation,VII.L'éthique de la psychanalyse,VIII.Le transfert,X.L'angoisse,XI.Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,XVI.D'un Autre à l'autre,XVIII.D'un discours qui ne serait pas du semblant,XIX....ou pire,XX.Encore,XXIII.Le sinthome(1975-1976)

*3 以下の諸巻が岩波書店から刊行されている.1巻『フロイトの技法論』,2巻『フロイト理論と精神分析技法における自我』,3巻『精神病』,4巻『対象関係』,5巻『無意識の形成物』,7巻『精神分析の倫理』,8巻『転移』,10巻『不安』,11巻『精神分析の四基本概念』.なお,このうちの第5巻はわれわれグループによる訳ではなく,佐々木孝次,原 和之,川崎惣一の翻訳である.

*4 Saussureについては,町田健訳の『新訳 ソシュール 一般言語学講義』(研究社,2016)を参照のこと