自殺企図の既往は,自殺の最大の危険因子の1つであるとされている.そのため,自殺未遂者に対して適切に介入し自殺再企図を防ぐことは,重要な取り組みである.また,自殺未遂者は,そのすべてが精神科医療に直接つながるわけではなく,身体的な問題がある程度認められる場合は,身体的な評価や治療のために救急医療機関を受療することが一般的である.著者らは,2005年より救命救急センターのスタッフとして常駐する取り組みを開始し,自殺未遂症例への危機介入を行ってきた.わが国の自殺者数の減少と同様に,救命救急センターに入院となる自殺企図症例も減少が続いていたものの,2015年を境に減少に歯止めがかかり,ゆるやかな増加に転じた.そこで,年齢層別に分けて自殺企図症例数の推移を調査したところ,若年層が増加しており,そのことが自殺企図症例全体の増加に関与していると考えられた.また,2020年はじめより,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックが世界的な問題となった.わが国においても,感染者の増加や医療体制の逼迫により緊急事態宣言が複数回発令される事態となったが,2020年中の自殺者は11年ぶりに増加に転じ,COVID-19との関連が指摘されている.救命救急センターに入院となる自殺未遂症例については,地域における感染状況に連動する形での増減がみられたほか,例年に比べ女性と若年層が増加していた.自殺企図理由について,COVID-19が直接あるいは間接的に関与したと考えられる症例も散見された.自殺未遂症例への対応に関しては,感染症の流行や感染対策のために,普段よりも困難さを伴うことが多く,そのような状況であっても効果的な介入を行えるような工夫が必要である.

2)公益財団法人復康会沼津中央病院

https://doi.org/10.57369/pnj.23-123

はじめに

わが国では,2007年に「自殺総合対策大綱」が策定され,改訂や見直しを行いながら自殺対策を推進してきた12).2010年以降,わが国における自殺者数は減少が続いていたものの,2020年は11年ぶりに増加に転じており,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との関連が指摘されている.また,大綱では,重点施策の1つとして「自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ」ことが挙げられており,救急医療機関における精神科医による診療体制などの充実の必要性が示されているが,COVID-19の流行は,救急医療における自殺未遂者対応にもさまざまな影響をもたらした.本稿では,著者らがこれまで取り組んできた救命救急センターを拠点とする自殺未遂者対応と近年の自殺未遂者の特徴について紹介したうえで,COVID-19の流行がその取り組みにどのような影響をもたらしたかについて示す.また,そのような状況で自殺未遂者対応を実践するうえで,どのような工夫をすることができるか検討する.

なお,本稿における患者調査については,すべて横浜市立大学(以下,本学)の倫理審査委員会の承認を得て行った.

I.救命救急センターを拠点とする自殺未遂者対応

自殺企図の既往は,自殺の最大の危険因子の1つであるとされている.自殺者の過去の自殺企図歴を調査した研究で,44%の自殺者が自殺企図歴を有していたことが報告されており8),自殺未遂者を長期間フォローアップした研究によると,対象者のうち7.2%が調査期間中に自殺を完遂したことが示されている14).そのため,自殺未遂者に対して適切な介入を行い,自殺再企図を防ぐことが重要である.また,自殺者のうち98%は何らかの精神疾患に罹患していたという報告もあり2),自殺未遂者対応を行ううえで精神医学的な評価と治療を行うことは欠かせないといえる.しかし,実際には自殺企図を実行した者が精神科医療に直接結びつくとは限らない.自殺企図によりある程度の身体的な問題が発生した場合は,まずは救急医療機関を受療し,身体的な評価や治療を受けることになるからである.よって,救急医療機関は,自殺未遂者対応を行ううえで重要な場所だといえる.

横浜市立大学の附属病院の1つである,横浜市立大学附属市民総合医療センター(以下,当院)は,高度救命救急センターを有し,精神科としても県の精神科救急医療基幹施設としての役割を果たすなど,急性期医療に重点的に取り組んできた.当初,当院救命救急センターに搬送された自殺未遂症例への対応は,一般的な病棟併診の形で精神科医が対応してきた.しかし,そのニーズの多さに加え,本学が自殺未遂者対応に関する戦略研究9)に携わることになったこともきっかけとなり,2005年より精神科医を救命救急センターに常駐させ,自殺未遂者対応をはじめとする精神科診療ニーズに対しリエゾンモデルによる対応を行う取り組みを開始した.また,精神科をサブスペシャルティとすることを望む救急医を精神科のスタッフとして迎え研修を受けてもらうなど,救急科と精神科は臨床・研究面における連携と人事交流を行い,その関係性を維持してきた.著者らは,それらの経験をもとに,救命救急センターにおける精神科医の役割について示してきたほか7),精神科医と救急医がそれぞれの領域を学ぶことのメリットについて紹介してきた5).

また,「自殺総合対策大綱」では,それぞれの地域の状況に応じた計画的な自殺対策の推進が求められている.そのため,2019年に策定した横浜市の自殺対策計画15)においても,同市の自殺の特徴を踏まえ,対象者を明確にした重点施策を打ち出し,対策に取り組むこととなった.同市における自殺の特徴の1つとして,自殺企図歴を有していた自殺者が全国水準よりも高いことが明らかとなっていたため,自殺未遂者の支援の強化が同市の重点施策の1つに定められた.その施策の一環として,以前より救命救急センターを拠点とする自殺未遂者対応を実践していた本学が「救命救急センターにおける自殺未遂者再発防止事業」を横浜市より受託し,現在に至るまで事業を継続している.事業では,自殺未遂者への全例介入のほか,救命救急センターなどにおける効果的な未遂者支援の拡充のためのデータ解析,自殺未遂者対応にかかわる救急医療スタッフを対象とした研修会の開催などを実施している.

II.COVID-19流行前における自殺未遂者の動向

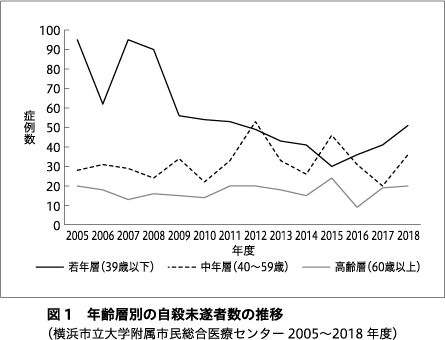

精神科医が当院救命救急センターに常駐するようになって以降,わが国の自殺者数の減少と同様に,当院救命救急センターに入院となる自殺未遂者数も減少していた.しかし,2015年以降も自殺者数はゆるやかな減少が続く一方で,自殺未遂者数は下げ止まり,ゆるやかに増加した.当院救命救急センターに入院となった自殺未遂者数について,3つの年齢層に分けて年度ごとの推移を表したものを図1に示す.40歳以上の中高年齢層については,年度ごとに増減を繰り返してはいるものの,明らかなトレンドはみられず,おおむね一定で推移している.一方,39歳以下の若年層は増減の推移が明らかであり,2005年以降の自殺未遂者数の減少やその後の増加は,若年層の増減が反映されたものであるといえそうである.そのため,今後の救命救急センターを拠点とする自殺未遂者対応のあり方を検討するうえで,若年層対策は重視する必要があると考えた.

また,自殺企図手段の傾向についても同様に変化がみられた.著者らは過去に,高齢者は体幹の刺切創や縊首など,致死性の高い自殺企図手段を実行しやすく,若年者は薬物過量内服が多いことを報告している6)が,近年も同じ傾向がみられており,一旦減少していた薬物過量内服症例が増加している.この点についても,若年層対策と併せて留意する必要があると考えられた.

III.COVID-19の流行と自殺企図者の変化

2020年に入り,COVID-19の流行が世界的に問題となった.この出来事は,われわれの生活や経済活動など,多方面に大きな影響をもたらしたが,救急搬送される自殺企図者にも変化をもたらした.

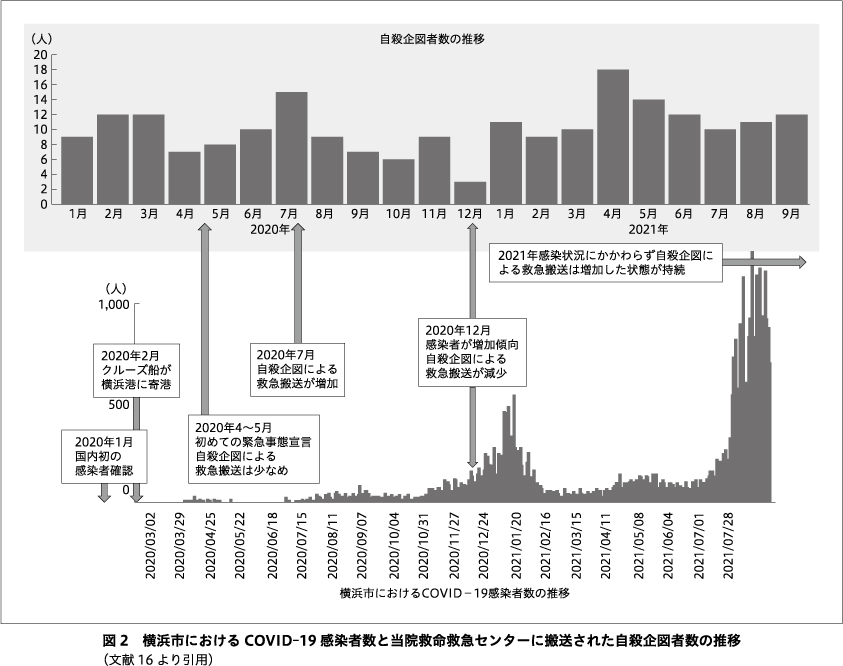

1.横浜市におけるCOVID-19流行状況と自殺企図者数の推移

横浜市におけるCOVID-19感染患者数と,当院の救命救急センターに入院となった自殺企図者数の推移について,図2に示す.わが国では,2020年1月に国内初のCOVID-19感染者が確認されたが,横浜市では同年2月に,多くの感染者を乗せた大型クルーズ船が横浜港に寄港したことをきっかけに本格的なCOVID-19への対応が始まり,その後市内での感染者も徐々に報告されるようになった.同年4月から5月末にかけて,全国を対象に初の緊急事態宣言が発令されたが,この時期は自殺企図による救急搬送数は少なめで経過した.自殺企図者数は7月に入り急増し,その後は増減を繰り返していたが,2020年末の感染者増加時は,自殺企図者数が極端に減少した.このように,大まかな傾向ではあるが,COVID-19への警戒が強まるタイミング,あるいは実際に感染者が増加するタイミングでは自殺企図者が減少し,感染状況が改善した後に自殺企図者が増加するといった印象をもちながら,著者らは現場で自殺未遂者対応を行っていた.このように1年間を通じて増減を繰り返した結果,2020年全体での自殺企図者数は,前年とおおむね同数であった.

なお,初回の緊急事態宣言が発令された時期は,自殺企図者に限らず,外傷による救急搬送症例なども同様に減少していた.そのため,緊急事態宣言による人の流れの抑制は自殺企図者が減少した要因の1つであるのかもしれない.また,わが国における2020年の自殺者についても,4~6月は例年に比べ減少し,7月に増加するなど,今回の著者らの報告と似たような動きを示している10).さらに,COVID-19の流行当初の自殺者の減少は,海外でも報告されており3),わが国だけに限った特徴ではなさそうである.本橋らは,インターネット上での「コロナ」検索数と自殺者数の相関を分析した結果,検索数が増加すると自殺者数が減少するという傾向が認められ,社会的不安の増大が自殺関連行動の抑制に関与するという仮説を提示し,このことが2020年4月の自殺者の減少に関与したのではないかと述べている11).

なお,2021年に入ってからは,当院救命救急センターに搬送される自殺企図者数は,地域における感染状況にかかわらず高止まりの状態が続き,2021年は前年の2割以上増加した.2022年も同じ水準で推移しており,今後の動向も注目していく必要がある.

2.COVID-19流行前後での自殺未遂症例の比較

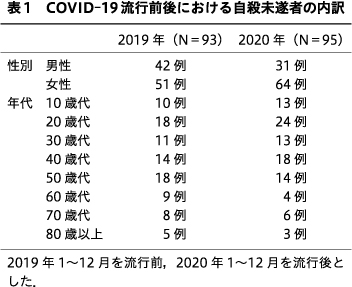

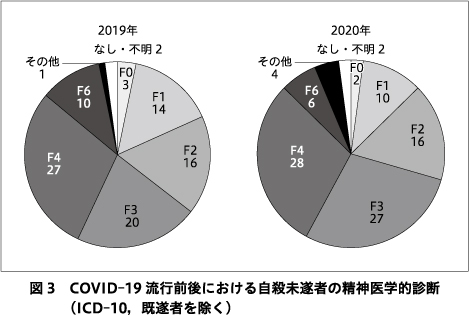

COVID-19の流行は,人々の分離,恐怖感,スティグマ,虐待,経済的損失の危険性を高めることにより,精神疾患やトラウマ,ストレスを促進し,自殺への傾向や自殺関連行動を導くとされている1).前述のように,2020年は1年間を通してCOVID-19の影響を受けた年であると考えられたため,2019年と2020年(それぞれ1~12月)に当院救命救急センターへ入院した自殺未遂症例について比較を行い,COVID-19流行後の自殺未遂症例の傾向について検討することとした.まずは,対象者の性別と年齢層を比較したものを表1に示す.統計学的な有意差は示せないものの,2020年は女性の割合が増加し,10歳代から40歳代のすべての年代で増加,そして50歳代以上のすべての年代で減少していた.岡山県における消防データを用いた研究でも,2020年は25~49歳の女性における自殺企図を理由とする救急要請が増加したと報告されている4)ほか,わが国の自殺者の動向もおおむね似たような傾向を示している10).次に,主な精神科診断(ICD-10)の比較について図3に示す.こちらも有意差は認めなかったものの,2020年はF3の割合が増加していた.そのほか,両群において,患者背景や自殺企図手段などに関する違いは特定できなかった.

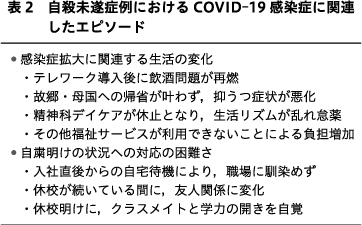

自殺企図理由についても,両群間で明らかな違いは特定できなかったが,個別の症例に目を向けると,やはり2020年はCOVID-19流行に関連したエピソードも散見された.表2のように,大きく2つのカテゴリに分けることができそうであり,1つは感染症の拡大による生活の変化に関連するもの,もう1つは自粛明けの状況への対応の困難さに関連するものに大別された.特に後者に関しては,若年層に特徴的であった.

IV.COVID-19流行下における自殺未遂者対応の困難さ

COVID-19の流行後,当院救命救急センターにおける自殺未遂者対応もさまざまな困難を伴うようになった.救命救急センター内における対応の困難さと,救命救急センター外の機関との連携に関する困難さに分け,それぞれ示す.

1.救命救急センター内における対応の困難さ

他の救急搬送症例と同様,自殺未遂症例も発熱した状態で救急搬送されることが少なからずあり,その場合,原則入院時に実施したPCR検査の結果が明らかになるまでは,感染者に準じた対応が必要であった.一時期は,個人用防護具が不足し限られた資材を利用しての救急診療を行っている状況であったため,検査の結果を待ち翌日から患者対応を行うべきか,すぐに精神科介入を開始すべきかという点について,葛藤を抱えつつ患者対応を行っていた.また,当院救命救急センターへの入院中は,家族などとの面会は原則禁止となった.そのため,身体治療後の方針について直接対面のうえ相談することができず,家族も患者が入院後どのような精神状態にあるのかを直接確認することができない状況で,退院や転院を決定する必要があった.また,家族に対する心理教育なども,平時と同様に行うことは困難であった.

また,地域における感染状況が深刻な時期は,当院救命救急センターの病床管理も逼迫し,集中治療室のみならず,個室はCOVID-19感染症のために人工呼吸器を必要とする症例や,その他の重症症例で埋まってしまう状況であった.そのため,自殺未遂後であるから個室で経過観察の方針とすることができない状況も少なからずあった.そのため,自殺再企図リスクの評価や,院内自殺予防対策には平時以上に注意を払う必要があり,特に看護スタッフの負担は大きかったのではないかと思われる.当然,個室に限らずセンター内の病床確保自体が困難な状況でもあり,身体治療後は限られた時間で退院あるいは転院の調整を行う必要があった.幸い,COVID-19に感染している自殺未遂症例への対応はごく限られた機会にとどまった.

2.外部の機関との連携に関する困難さ

2020年4月以降,地域の感染状況が深刻であった時期を中心に,一部の救急医療機関内で集団感染が発生し,救急の受け入れ停止を余儀なくされた.その結果,機能している他の救急医療機関への負担が増加し,救急隊も応需先医療機関の確保に難渋するなど,救急医療全体に負荷がかかる状態であった.そのため,平時であれば近隣の救急医療機関に搬送されるはずの自殺未遂症例が,本来の医療圏を越えて当院に搬送されるようなケースも散見された.また,第3波以降は,精神科医療機関内でも集団感染が散見される状況であり,身体治療後の転院調整に難渋することもあった.

初回の緊急事態宣言が発令された時期などは,移動の制限も問題となった.遠方の地域に住む家族のもとに戻り療養することが望ましいが,移動の制限があるなかでそれが困難である症例,あるいは移動後の自主隔離の必要性から通院先の精神科医療機関の確保が困難な症例も経験した.また,さまざまな社会活動が制限されている状況で,地域における相談機関や支援機関も活動を縮小している場合が多かったほか,休校やテレワークという特殊な状況のために学校や職場との連携も普段とは異なるやりとりを必要とする症例も経験した.さらに,横浜市の受託事業の一環として開催していた,救急医療機関のスタッフを対象とした自殺未遂者対応にかかわる研修会も,対面による開催が困難な状況となった.

V.COVID-19流行下における自殺未遂者対応の工夫

これまで述べてきたように,COVID-19の流行は,自殺未遂者対応においても多くの困難をもたらした.しかし,自殺者が増加している現況を踏まえると,自殺未遂者への対応の必要性はさらに高まっているといえる.以下に,自殺未遂者対応に関連して,著者らが実際に取り組んだ工夫について示す.

1.身体治療後に精神科医療へつなぐ工夫

これまで述べてきたとおり,身体治療後の精神科病院への転院調整に難渋することが少なくなかった.そのため,平時よりも院内の精神科病棟への積極的な転科転棟を依頼する機会が増えた.また,身体治療が完結していない状態であっても,精神科単独で,あるいは精神科と特定の身体診療科の協力体制により身体治療の引継ぎが可能な場合は,早急に精神科病棟への転棟の方針とし,救命救急センターの空床を確保するよう努めた.また,遠方から救急搬送されてきた自殺未遂症例については,本来の医療圏で中核となる総合病院精神科を含めた,市内(場合によっては県内)全域を巻き込んでの転院調整を行った.なかには手をつくしても精神科入院に結びつけることができず,退院の方針とせざるを得ない症例も経験したが,そのような場合は,電話などを活用した細やかな退院後フォローを実施するよう努めた.

2.精神科医療以外の相談機関へつなぐ工夫

救命救急センターの病床確保のため,身体治療後速やかに患者が退院(あるいは転院)できるよう努める必要があり,本来であれば救命救急センター入院中に実施することが望ましいと考えられる,相談機関の案内や紹介も不十分となってしまうことがあった.そのような場合,退院後も引き続き患者や関係者と連絡をとり,支援につなげるよう努めた.また著者らは,以前より横浜市との協力のもと,市内の「相談先リスト」を作成し,自殺未遂症例およびその家族に情報提供を行っている.前述のように,COVID-19流行前より若年層の自殺未遂者が増加していること,その傾向が2020年も持続していることを把握したため,この機会に若年層をターゲットとして相談先リストの工夫も行うこととした.これまでは,相談先リストを紙媒体で渡していたが,そのままの形で常に持ち歩く相談者のほうが稀であると考えられたため,相談先リスト上にQRコードを追加し,スマートフォンで読み込みウェブページを保存しておくことにより,スマートフォンから常にウェブ上の相談先リストにアクセスできるようにした.また,相談先リストに掲載されている特定の相談先を選択すると,そのまま電話をかけられるような構造とした.さらに,ウェブ上の相談先リストを著者らが必要に応じて更新することにより,相談者はその都度最新の相談先リストを閲覧することができるようになった.COVID-19流行により,受付時間や曜日が変更となっている相談機関も少なくなく,そのような状況でも相談先につながりやすくなることを期待しての工夫である.

3.自殺未遂者対応にかかわる研修会の工夫

本学では,救急医療従事者が自殺未遂者対応などを学ぶための研修会として,日本臨床救急医学会の研修コンテンツであるPEEC(Psychiatric Evaluation in Emergency Care)コース13)を定期的に開催していたが,やはりCOVID-19の流行により対面開催は困難となった.そのため,日本臨床救急医学会はワーキンググループを組織し,検討や模擬コースの試行を重ねたうえで,ビデオ会議システムを用いたPEECコースのオンライン版研修コンテンツを開発し,2021年3月の横浜市や熊本市での開催を皮切りにオンライン研修の運用を開始した.このことにより,COVID-19の流行状況に左右されることなく,自殺未遂者対応にかかわる研修会を開催することが可能となり,今後は全国へ展開していく予定である.また,研修会をオンライン方式で開催することができるにようになったことにより,これまでにコースが開催されていない(スタッフが養成されていない)地域においてもPEECコースを開催できる可能性が高まったこと,また,全国から受講者を募ることができるようになったことも,オンライン研修の強みとなるだろう.COVID-19の流行をきっかけに,本研修をより多くの救急医療従事者に受講してもらう機会を確保し,その結果,救急医療従事者が自殺未遂者対応をはじめとする精神疾患患者への対応スキルを高める機会につながることを期待する.

おわりに

救命救急センターにおける自殺未遂者対応について,近年の傾向およびCOVID-19流行後に確認された変化と,その対応について示した.COVID-19の流行は,われわれにさまざまな変化をもたらし,かつわが国の自殺対策にも大きな影響を及ぼしていくことだろう.平時に取り組んできたことを土台に,現状に即した工夫を取り入れ,効果的な自殺未遂者対応が各地で展開されることを期待する.

編 注:本特集は第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに新井久稔(埼玉医科大学医学部精神医学)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Banerjee, D., Kosagisharaf, J. R., Sathyanarayana Rao, T. S.: 'The dual pandemic' of suicide and COVID-19: a biopsychosocial narrative of risks and prevention. Psychiatry Res, 295; 113577, 2021![]()

2) Bertolote, J. M., Fleischmann, A., De Leo, D., et al.: Psychiatric diagnoses and suicide: revisiting the evidence. Crisis, 25 (4); 147-155, 2004![]()

3) Deisenhammer, E. A., Kemmler, G.: Decreased suicide numbers during the first 6 months of the COVID-19 pandemic. Psychiatry Res, 295; 113623, 2021![]()

4) Habu, H., Takao, S., Fujimoto, R., et al.: Emergency dispatches for suicide attempts during the COVID-19 outbreak in Okayama, Japan: a descriptive epidemiological study. J Epidemiol, 31 (9); 511-517, 2021![]()

5) 日野耕介: 精神科医が身体科救急を学び, 救急医が精神科医療を学ぶ試み. 救急医学, 39 (13); 1831-1838, 2015

6) 日野耕介, 小田原俊成, 平安良雄: コンサルテーション・リエゾン活動における認知症高齢者対応. 総合病院精神医学, 27 (2); 107-114, 2015

7) 日野耕介, 小田原俊成: 救急医療とリエゾン精神医学. 精神医学, 57 (3); 185-193, 2015

8) Isometsä, E. T., Lönnqvist, J. K.: Suicide attempts preceding completed suicide. Br J Psychiatry, 173; 531-535, 1998![]()

9) Kawanishi, C., Aruga, T., Ishizuka, N., et al.: Assertive case management versus enhanced usual care for people with mental health problems who had attempted suicide and were admitted to hospital emergency departments in Japan (ACTION-J): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry, 1 (3); 193-201, 2014![]()

10) 厚生労働省: 令和3年版自殺対策白書. (https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/jisatsu/jisatsuhakusyo2021.html) (参照2021-11-29)

11) 本橋 豊, 木津喜 雅, 吉野さやか: COVID-19パンデミック下の社会的不安(collective anxiety)が自殺率に及ぼす影響に関する実証的研究. 自殺総合対策研究, 3 (1); 7-14, 2020

12) 内閣府: 自殺総合対策大綱―誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して―. (https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/honbun.pdf) (参照2021-11-29)

13) 日本臨床救急医学会「自殺企図者のケアに関する検討委員会」監: PEECガイドブック改訂第2版編集委員会編: 救急現場における精神科的問題の初期対応PEECガイドブック, 改訂第2版. へるす出版, 東京, 2018

14) Probert-Lindström, S., Berge, J., Westrin, Å., et al.: Long-term risk factors for suicide in suicide attempters examined at a medical emergency in patient unit: results from a 32-year follow-up study. BMJ Open, 10 (10); e038794, 2020![]()

15) 横浜市: 自殺対策計画. (https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kokoro/jisatsu/taisaku/1jisatutaisaku.files/0001_20190328.pdf) (参照2021-11-29)

16) 横浜市: 新型コロナウイルス感染症関連オープンデータ (https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/corona-data.html) (参照2021-11-29)