作業療法士は,作業を通して健康と安寧を促進することに関心をもつ,クライエント中心の健康関連専門職である.作業はすべての人の健康と安寧に寄与することから,介護予防領域においても作業に焦点をあてたプログラムが実践されている.作業とは,その人が「したい,する必要がある,することを期待されている」活動を指す.作業はその人のアイデンティティを醸し出し,作業をすることで自分を感じ取ることができる.そして,過去の作業の積み重ねによって,今の自分が存在する.作業と健康に関して,d+b3=shという公式がある.作業をする(doing)ことで,自分が存在し(being),理想の自分になり(becoming),所属し(belonging),生存と健康(survival and health)を可能にするという意味である.人には,健康を獲得するために必須の作業があり,作業には,他者や社会とつながる力も備わっている.社会とのつながりの低下は,認知機能,身体機能,精神機能を低下させる引き金となるため,介護予防において注目されている.介護予防を実現するためには,社会とのつながりを維持,もしくは新たに獲得する必要がある.今回,他者や社会とつながる力を有する作業の力を振り返り,高齢者の認知機能低下の抑制に関して,作業への挑戦と作業に認知刺激を組み込んだ二重課題介入を紹介し,論議する.個別性の高い作業を用いた介入は,今後の介護予防戦略の1つとして考慮されるべきである.

はじめに

作業(occupation)とは,その人が「したい,する必要がある,することを期待されている」活動を指し3),個別的な目的や価値が含まれる.生産的で意味ある作業を育むことは,自立性を最大限に高め,生活機能を拡大し,人の健康維持に役立つ12).作業はその人のアイデンティティを醸し出し,作業をすることで自分を感じ取ることができる2).そして,過去の作業の積み重ねによって,今の自分が存在する.さらに,人は作業を通して健やかな老いを実現することができる5).すなわち作業は,生きるために必要不可欠であり,人の基本的ニーズでもある6)27).作業には,形態,意味,機能,基質が備わっており9),これらの要素を分析することで,その人の存在を確認することができる.作業と健康に関して,d+b3=shという公式がある11).作業をする(doing)ことで,自分が存在し(being),理想の自分になり(becoming),所属し(belonging),生存と健康(survival and health)を可能にするという意味である.人には,健康を獲得するために必須の作業があり,そして作業には,他者や社会とつながる力も備わっている.社会とのつながりの低下は,認知機能,身体機能,精神機能を低下させる引き金となるため,介護予防において注目されている15).介護予防を実現するためには,社会とのつながりを維持,もしくは新たに獲得する必要がある.近年では,介護予防の領域においても,作業に焦点をあてたプログラムが実践されつつある.なかでも,高齢者の認知機能低下の抑制に関する研究は,増えてきている.一般的に,認知機能低下の抑制に重要な活動として,習慣的な運動促進,知的活動への参加が注目されてきた25)28).しかし,これらの研究から得られた活動は,参加者全員が同一のプログラムを実施する画一的な介入が多く,個人の価値観や意味を有する個別性の高い作業を実施しているとはいえない.

今回,作業の力を主観的健康感と主観的記憶障害(subjective memory impairment:SMI)に関して振り返り,地域在住高齢者の認知機能低下抑制に関して,新たな作業への挑戦と作業に認知刺激を組み込んだ二重課題介入を紹介し,論議する.個別性の高い作業を用いた介入は,今後の介護予防戦略の1つとして考慮する必要がある.

I.作業と主観的健康感

作業はアイデンティティと深く関連し,個別性が高い2).そして,人は作業の積み重ねにより,今の自分を作り上げ,自分が何者であるかを知ることができる.作業には,作業の基質(作業遂行に必要となる解剖学的構造,神経学的機能,生理学的機能,認知機能),形態(作業の観察可能な側面),機能(作業の発達,適応,健康,QOLへの影響),意味(作業する人の主観的経験)が備わっており9),作業遂行の主観的経験は,カナダ作業遂行測定(Canadian Occupational Performance Measure:COPM)17)を用いることで評価できる.COPMでは,クライエントにとって重要な作業を実際に遂行したときにうまくできたか(作業遂行度),満足できるか(作業満足度)を10段階で確認する.

作業の特性(数,頻度,継続),作業遂行度,作業満足度と主観的健康感との関連性について,675人の地域在住者(男性283人,女性392人,平均年齢66.3±10.5歳)を対象として調査した研究では32),高い主観的健康感は,作業遂行度得点の高さと有意に関連していた.また,地域在住者438人(男性175人,女性263人,平均年齢66.3±10.5歳)を対象とした作業の特性と主観的健康感悪化についての1年間の前向きコホートでは33),65歳以下で作業の頻度の低さが主観的健康感悪化と有意に関連〔有病比(prevalence ratio)2.95(95%信頼区間:1.07~8.18)〕していた.この結果は性,教育歴,疾患を調整しても同様の結果であった.主観的健康感の悪化を防ぐためには,作業の数や作業の継続よりも,作業の頻度に目を向ける必要がある.

II.作業と主観的記憶障害(SMI)

SMIは,記憶能力を自己評価し,以前より悪化したと自覚があるが,客観的には認知機能または記憶能力の低下を認めない状態である1).2018年に米国疾病対策予防センターがSMIの調査報告を発表し,注目を浴びるようになった24).SMIは,年齢とともに増加し,うつ,施設入居にもつながる26).さらに,認知症への移行につながる可能性も否定できないため,認知症のプレクリニカルな状態とも考えられている14).

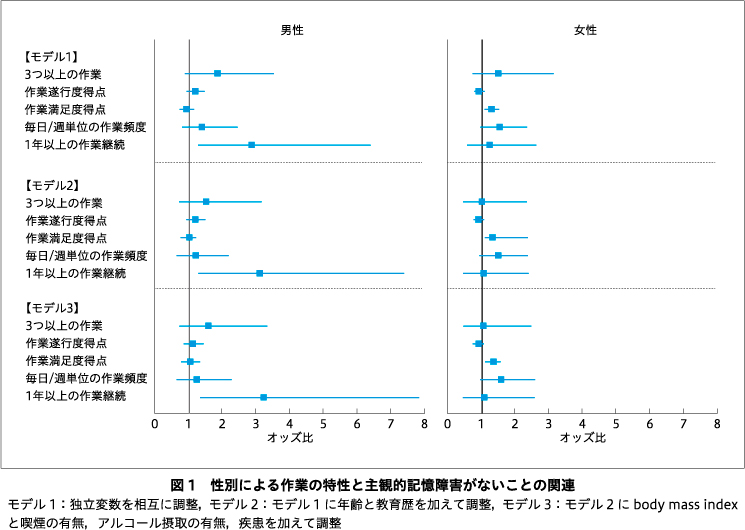

研究中のデータであるが,作業とSMIがないことの関連について,660人の地域在住者(平均年齢66.3±10.5歳,男性274人,女性386人)を横断的に調査したところ,作業の特性と作業遂行度,作業満足度を相互に調整したモデル1において,男性は1年以上の作業継続〔オッズ比2.86(95%信頼区間:1.28~6.40)〕,女性は作業満足度の高さ〔オッズ比1.21(95%信頼区間:1.05~1.40)〕が,有意に関連していた(図1).この結果は,年齢,教育歴,body mass index,喫煙の有無,アルコール摂取の有無,疾患を調整したモデル2,3においても有意に関連していた.作業の領域には,生産活動,余暇活動,セルフケアが含まれる.運動や身体活動のみならず個別性の高い作業と結びつくことが,認知機能にも関係している可能性があり,認知症発症との関連も視野にいれて調査を継続する必要がある.

III.作業に焦点をあてた介護予防プログラム

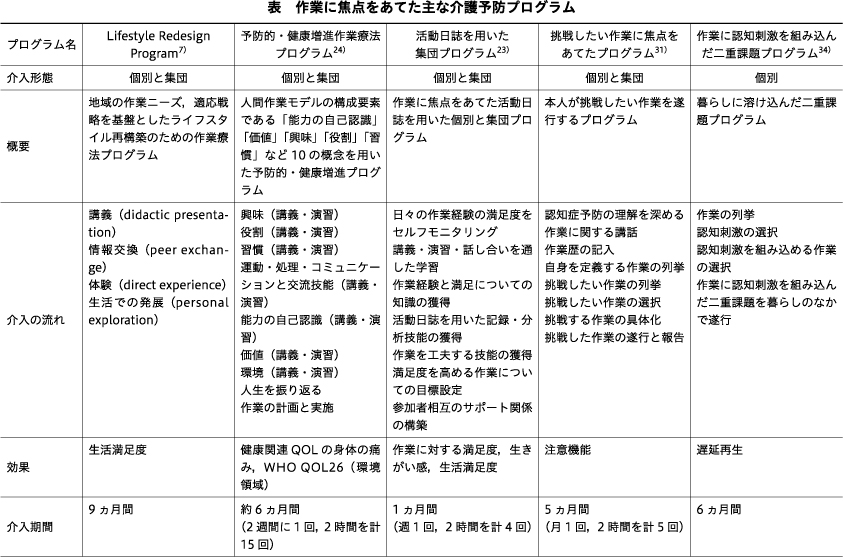

作業は健康に寄与することから,地域在住高齢者を対象とした作業を基盤とする介護予防プログラムは,わが国のみならず世界中に広がりをみせている(表).

Clark, F. によるWell Elderly Studyのなかで実施されたLifestyle Redesign Programでは,作業の知識に関する教育,情報収集および実践の過程が地域在住の健康高齢者の生活満足度やQOLを向上させた7).このプログラムは,地域の作業ニーズに即したテーマにあわせて作業を語り,考え,テーマに関連する作業を実際に行う機会を設け,個々の参加者が自分にあった健康的なライフスタイルを再構築することを支援する12).さらに,Clarkらの次の研究Well Elderly 2 Studyでは,健康高齢者に対する同様のプログラムを用いた大規模ランダム化比較試験により,費用対効果も確認されている8).類似のさまざまなプログラムも活用され,Lifestyle Redesign Programは,Lifestyle Matters(an occupational approach to healthy ageing)として世界各国に広がっている.高齢者の介護予防に関して,このような生活様式の課題を取り上げた研究では,介入要素として集団と個人のセッション,所属,経験・知識・解決策の共有,参加者の意思決定,生活様式を変更することへの自己選択と主張,生活様式の変化の継続,挑戦が重要視されている20).

人間作業モデルの構成要素である「能力の自己認識」「価値」「興味」「役割」「習慣」など10の概念に基づいた地域在住高齢者に対する予防的・健康増進作業療法プログラムでは30),MOS 36-Item Short-Form Health Survey(SF-36)の下位尺度である体の痛み,および,WHO QOL26の環境領域(金銭関係,自由・安全と治安,健康と社会的ケア,利用のしやすさと質,居住環境,新しい情報・技術の獲得の機会,余暇活動への機会,生活圏の環境,交通手段)において向上がみられた.このプログラムは,2週間に1回,計15回のセッションが作業療法士により,講義と演習を組み合わせて実施される.

活動日誌を用いた集団プログラムは23),高齢者へ1ヵ月で集中的に介入するプログラムであるが,作業に対する満足度,生きがい感,生活満足度を上げる効果がある.このプログラムは,日々の作業経験の満足度をセルフモニタリングしながら,作業経験と満足についての知識の獲得,活動日誌を用いた記録・分析技能の獲得,作業を工夫する技能の獲得,満足度を高める作業についての目標設定,参加者相互のサポート関係の構築を行うことにより構成されている.

著者も,挑戦したい作業に焦点をあてたプログラムと作業に認知刺激を組み込んだ二重課題プログラムを開発しているため,次項に詳細を記載する.

IV.挑戦したい作業に焦点をあてたプログラム

地域において,高齢期をうまく生きるためには,「活動パターンと時間リズム」や「リスクと挑戦」などの適応戦略が必要である13).「活動パターンと時間リズム」とは,ルーチンに行う活動のなかに特別なことをする時間を割りあてることを重んじる戦略であり,「リスクと挑戦」とは,やるべきことのある生活を望み,不安はあるものの遂行してみる,そしてリスクを冒すことを楽しいと感じることを重んじる戦略である.認知症のリスクを下げるために,精神的・社会的によい活動として,好奇心と興味を持ち続けることと,新しいことを学ぶことが推奨されている21).このように,高齢者のサクセスフルエイジングを達成するためには,新たな作業に挑戦することに目を向ける必要がある.しかし,日本人はアメリカ人より,サクセスフルエイジングを達成するために,自身のしたいことやニーズに合っていることを実践することが重要であるという認識自体が低いといわれている19).

著者らが開発した挑戦したい作業に焦点をあてたプログラムを紹介する31).このプログラムは,(i)認知症予防の理解を深める作業に関する講話,(ii)作業歴の記入,(iii)自身を定義する作業の列挙,(iv)挑戦したい作業の列挙,(v)挑戦したい作業の選択,(vi)挑戦する作業の具体化,(vii)挑戦した作業の遂行と報告という7つのセッションから構成されている.作業療法士により,月1回2時間のセッションを計5回実施することで,高齢者自身が作業によって健康で存在していることを認識し,高齢者においても新しい作業に挑戦できることが示された.さらに,SF-36の全体的健康感と活力,心の健康に有意な改善を認め,注意機能も刺激することが明らかとなった.人生における目的と意味をもてることが,認知機能低下の予防に貢献するといわれているが4),作業によって人生を振り返ることも重要な視点である.

認知症の保護因子として,高齢者の活動的・社会的なライフスタイルが推奨されている10).作業には社会的所属も含まれることから,まず作業を継続することが重要である.加えて,新たな作業に挑戦することにも目を向ける必要がある.

V.作業に認知刺激を組み込んだ二重課題プログラム

高齢者の認知機能低下を抑制する因子として,身体活動は強いエビデンスを示す16).認知症発症の予防因子としても,運動習慣は重要視されている.最近では,軽度認知障害に対して,運動課題と認知刺激課題を同時に行う二重課題が,認知機能低下予防に一定の効果を発揮することが示された18).このような二重課題は,地域の介護予防事業で採用されることが多く,集団での画一的なプログラムとして実施しやすい反面,個別性に乏しく,自宅での実施には限界がある.そのため,プログラム終了後に自宅で習慣化することが難しい.さらに,集団プログラムに参加しない高齢者への適応も検討する必要がある.

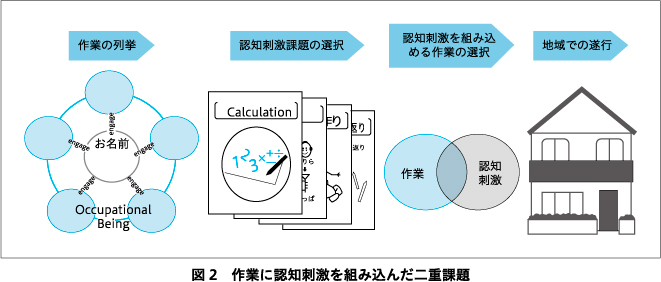

「作業に認知刺激を組み込んだ二重課題プログラム」は34),いくつかの重要な作業のなかから認知刺激を組み込めそうな作業を当事者が自分で選択し,自宅もしくは地域で継続できるように構成されている(図2).図2の作業の列挙では,中央に自身の名前を書き込み,視覚的にも作業と自分が結びついて存在している(occupational being)ことをイメージできるように作成されている.先行研究より認知刺激課題には,しりとり課題,計算課題,想起課題,記憶課題が採用されている22).作業に認知刺激課題を組み込んだ二重課題を用いた介入(15名)を6ヵ月間実施したところ,通常の暮らしを継続した対照群(13名)と比較して,ウェクスラー記憶検査の論理的記憶IおよびIIに有意な改善が認められた.運動課題のみならず作業によっても認知機能が刺激できる可能性が示された.さらに,有害事象がなく自宅もしくは地域で安全に実施可能であり,継続性が期待できる.このプログラムは,個別で実施できる点も強みである.

高齢者の日常生活についての調査では,重要な作業を1つもっていることが,過去・現在・未来を通して,歳を重ねるなかで健康に寄与するといわれている29).二重課題に選んだ作業は,暮らしに溶け込み,将来にわたり継続できる可能性を秘めており,高齢者のサクセスフルエイジングを実現する1つの方法であると考える.

おわりに

人は作業の積み重ねにより,自分の存在を感じ,健康に寄与する必須の作業をもち備えている.作業に焦点をあてた介護予防プログラムは,生活満足度やQOLのみならず認知機能にも好影響を与え,暮らしに溶け込み,継続できる可能性がある.介護予防戦略を検討する際,運動は重要な介入とされているが,作業の視点も組み込む必要がある.

編注:本特集は,第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに石井良平(大阪公立大学大学院リハビリテーション学研究科),吉村匡史(関西医科大学リハビリテーション学部作業療法学科)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Abdulrab, K., Heun, R.: Subjective memory impairment. A review of its definitions indicates the need for a comprehensive set of standardised and validated criteria. Eur Psychiatry, 23 (5); 321-330, 2008![]()

2) Abrahams, T.: Occupation, identity and choice: a dynamic interaction. J Occup Sci, 15 (3); 186-189, 2008

3) American Occupational Therapy Association: Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd edition). Am J Occup Ther, 68 (Suppl 1); S1-S48, 2014

4) Boyle, P. A., Buchman, A. S., Bennett, D. A.: Purpose in life is associated with a reduced risk of incident disability among community-dwelling older persons. Am J Geriatr Psychiatry, 18 (12); 1093-1102, 2010![]()

5) Carlson, M., Clark, F., Young, B.: Practical contributions of occupational science to the art of successful ageing: how to sculpt a meaningful life in older adulthood. J Occup Sci, 5 (3); 107-118, 1998

6) Clark, F.: Reflections on the human as an occupational being: biological need, tempo and temporality. J Occup Sci, 4 (3); 86-92, 1997

7) Clark, F., Azen, S. P., Zemke, R., et al.: Occupational therapy for independent-living older adults. A randomized controlled trial. JAMA, 278 (16); 1321-1326, 1997![]()

8) Clark, F., Jackson, J., Carlson, M., et al.: Effectiveness of a lifestyle intervention in promoting the well-being of independently living older people: results of the Well Elderly 2 Randomised Controlled Trial. J Epidemiol Community Health, 66 (9); 782-790, 2012![]()

9) Dickie, V.: What is occupation? Willard & Spackman's Occupational Therapy, 12nd ed (ed by Schell, B., Gillen, G., et al.). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, p.2-8, 2014

10) Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S., Winblad, B.: An active and socially integrated lifestyle in late life might protect against dementia. Lancet Neurol, 3 (6); 343-353, 2004![]()

11) Hitch, D., Pépin, G., Stagnitti, K.: In the footsteps of Wilcock, Part one: the evolution of doing, being, becoming, and belonging. Occup Ther Health Care, 28 (3); 231-246, 2014![]()

12) Jackson, J., Carlson, M., Mandel, D., et al.: Occupation in lifestyle redesign: the Well Elderly Study Occupational Therapy Program. Am J Occup Ther, 52 (5); 326-336, 1998![]()

13) Jackson, J. (小田原悦子訳) : 老年期に意味ある存在を生きる. 作業科学―作業的存在としての人間の研究―(Clark, F., Zemke, R. 編, 佐藤 剛監訳). 三輪書店, 東京, p.373-396, 1999

14) Jessen, F., Wiese, B., Bachmann, C., et al.: Prediction of dementia by subjective memory impairment: effects of severity and temporal association with cognitive impairment. Arch Gen Psychiatry, 67 (4); 414-422, 2010![]()

15) Kanamori, S., Kai, Y., Aida, J., et al.: Social participation and the prevention of functional disability in older Japanese: the JAGES cohort study. PLoS One, 9 (6); e99638, 2014![]()

16) Laurin, D., Verreault, R., Lindsay, J., et al.: Physical activity and risk of cognitive impairment and dementia in elderly persons. Arch Neurol, 58 (3); 498-504, 2001![]()

17) Law, M., Baptiste, S., McColl, M., et al.: The Canadian occupational performance measure: an outcome measure for occupational therapy. Can J Occup Ther, 57 (2); 82-87, 1990![]()

18) Makizako, H., Doi, T., Shimada, H., et al.: Does a multicomponent exercise program improve dual-task performance in amnestic mild cognitive impairment? A randomized controlled trial. Aging Clin Exp Res, 24 (6); 640-646, 2012![]()

19) Matsubayashi, K., Ishine, M., Wada, T., et al.: Older adults' views of "successful aging": comparison of older Japanese and Americans. J Am Geriatr Soc, 54 (1); 184-187, 2006![]()

20) Mountain, G., Sprange, K., Chatters, R.: Lifestyle matters randomized controlled trial of a preventive health intervention for older people: qualitative sub study with participants and intervention facilitators. Clin Interv Aging, 15; 239-253, 2020![]()

21) Sabayan, B., Sorond, F.: Reducing risk of dementia in older age. JAMA, 317 (19); 2028, 2017

22) Silsupadol, P., Siu, K. C., Shumway-Cook, A., et al.: Training of balance under single- and dual-task conditions in older adults with balance impairment. Phys Ther, 86 (2); 269-281, 2006![]()

23) 高木雅之, 其阿弥成子, 織田靖史ほか: 活動日記を用いた集団プログラムが地域在住高齢者の作業に対する満足度に与える効果―ランダム化比較試験―. 作業療法, 39 (3); 301-310, 2020

24) Taylor, C. A., Bouldin, E. D., McGuire, L. C.: Subjective cognitive decline among adults aged≥45 years: United States, 2015-2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 67 (27); 753-757, 2018![]()

25) Verghese, J., Lipton, R. B., Katz, M. J., et al.: Leisure activities and the risk of dementia in the elderly. N Engl J Med, 348 (25); 2508-2516, 2003![]()

26) Waldorff, F. B., Siersma, V., Waldemar, G.: Association between subjective memory complaints and health care utilization: a three-year follow up. BMC Geriatr, 9; 43, 2009![]()

27) Wilcock, A.: A theory of the human need for occupation. J Occup Sci, 1 (1); 17-24, 1993

28) Wilson, R. S., Mendes De Leon, C. F., Barnes, L. L., et al.: Participation in cognitively stimulating activities and risk of incident Alzheimer disease. JAMA, 287 (6); 742-748, 2002![]()

29) Wright-St Clair, V.: Being occupied with what matters in advanced age. J Occup Sci, 19 (1); 44-53, 2012

30) Yamada, T., Kawamata, H., Kobayashi, N., et al.: A randomised clinical trial of a wellness programme for healthy older people. Br J Occup Ther, 73 (11); 540-548, 2010

31) 横井賀津志, 藤井有里, 酒井ひとみ: 認知症予防事業における挑戦したい作業に焦点をあてたアプローチの効果―パイロット研究―. 作業科学研究, 11 (1); 39-50, 2017

32) Yokoi, K., Miyai, N., Utsumi, M., et al.: The relationship between meaningful occupation and self-rated health in Japanese individuals: the Wakayama Study. Occup Ther Health Care, 34 (2); 116-130, 2020![]()

33) Yokoi, K., Miyai, N., Tsuji, K., et al.: Associations between deterioration of self-rated health and occupational form among community-dwelling Japanese individuals. Public Health Pract (Oxf), 2; 100147, 2021![]()

34) Yokoi, K., Sakakibara, Y., Inamoto, T., et al.: Dual-task training combining cognitive tasks and occupations among Japanese community-dwelling older adults: a pilot study. Occup Ther Health Care, 1-8, 2021![]()