今,精神科病院は大きく変わろうとしている.精神科病院入院者の約半数は65歳を超えてしまった.一方,新規入院者は早期に退院する傾向にあり,このまま進めば入院者数は漸減,それに伴って精神科病床も「自然に」減少することになる.こうした状況の中で語られる精神障害者の地域移行とは,その多くが高齢化した長期入院者が地域で少しでも充実した生活を送れるようにすることであろう.しかし,この地域移行に精神科病院からも国からも「やる気」が伝わってこない.私立精神科病院といっても民間企業体であるから,動きを作るインセンティブが必要になる.また国にとっては,多すぎると国際的な批判を浴びている精神科病床の削減が何より重要な課題であると位置づけているようにみえるが,もう一方でこの問題は「時限的な問題」,うまくいかなくても時間がたてば「自然に」精神科病床は減少するという考えが垣間見られる.しかし,何より大切なのは地域精神科医療を含めた地域の受け皿である.これがしっかりしないと,せっかく退院してもまた再入院してしまう.いわゆる回転ドアである.病床削減ばかりに目が行ってしまい,医療を含めた地域の整備が軽んじられていると思う.精神科診療所をはじめとした地域の医療資源が力をもてるよう制度的保証を行い,保健福祉施設を整備し,その間の連携が機能するような施策の実施が求められる.

はじめに

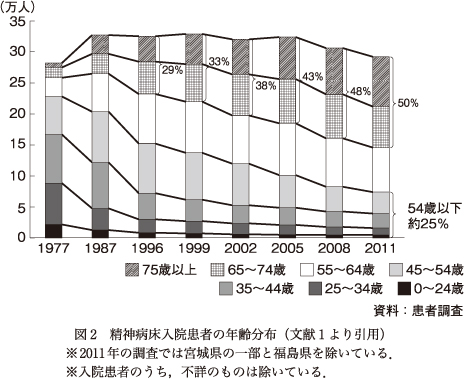

平成23年の患者調査によると,全国(東北の一部地区を除く)には約29万3千人の精神障害者が入院している.この入院者の約半数が65歳以上であることはよく知られているが,54歳以下の入院者は約25%でしかなく,それも年々減少していることはあまり知られていない.一方,高齢者の入院期間にも縛りがかかってくるといわれている中,このまま進めば,精神科病床は「自然に」減少していくのは目に見えている.10~15年の間にわが国の精神科病床は半減すると言っても過言ではないと思う.

こうした状況の変化を踏まえ,精神科診療所の立場から地域移行と病床削減について述べてみたい.

I.精神科病床の時代的推移と地域移行

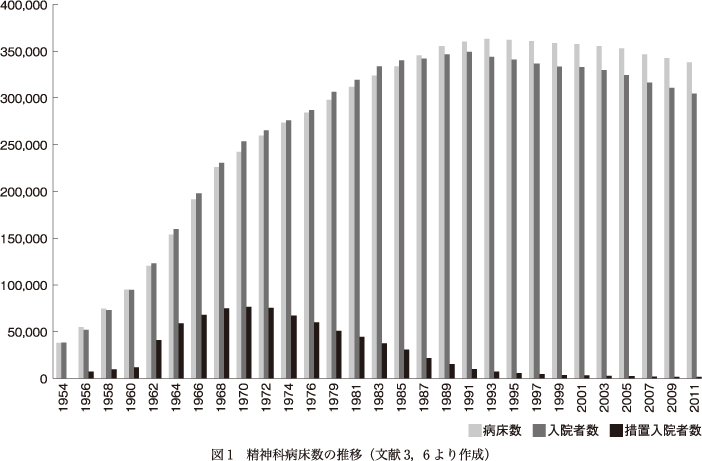

図1に平成23年までのわが国の精神科病床数と,実入院患者数,措置入院患者数の推移を示した.まず,入院患者数の減少が目にとまる.この間,入院患者数の減少にやや遅れるように精神科病床数も少しずつであるが減少してきている.病床充足率は90%を切るかどうかというところまで下がってきている.

図2に精神科入院患者の年齢構成の推移を示した.65歳以上の入院患者は少しずつ増加,平成23年には入院患者の約半数を占めるまでになった.さらには54歳以下の入院者は全入院者の約4分の1にしか過ぎず,それも年々減少していることがわかる.ちなみに,年間の精神科入院件数はこの間大きく変わっていない.

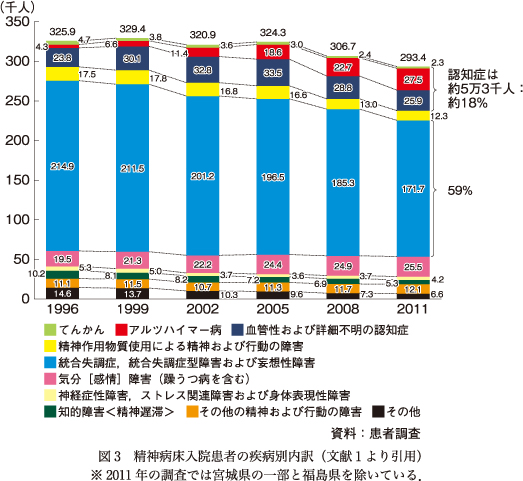

図3は疾病別分類の推移を示している.統合失調症圏が少しずつ減少,認知症等は18%となっている.約半数を占める65歳以上の入院者が,認知症等による入院ではなく,統合失調症圏を中心とする長期入院者が多くを占めていることがわかる.

以上をみると,大きく制度が変わるか,新たな入院患者層が出現しない限り,精神科入院患者数は減少し,それに伴い精神科病床も減少していかざるを得ないと考える.国は,主には財政的な理由から入院全般を厳しく規制してきており,精神科もこの流れから外れることはないであろう.長く入院してきた統合失調症を中心とする65歳以上の入院者が約半数を占めている現状をみると,10~15年後には多くが亡くなられると考えられ,入院者の急速な減少が推測される.

元・厚生労働省精神障害保健課長の福田2)が述べているように,精神障害者の地域移行とは,諸々の理由から長い入院を強いられていた「オールドロングステイ」の方々が,退院し地域に暮らし,少しでも快適に,少しでも充実した生活を送れるようにしていくことにほかならない.こう考えると,地域移行する対象の多くは65歳以上,あるいはそれに近い年齢の入院者ということになる.

II.精神障害者の地域移行及び地域生活支援に向けたニーズ調査

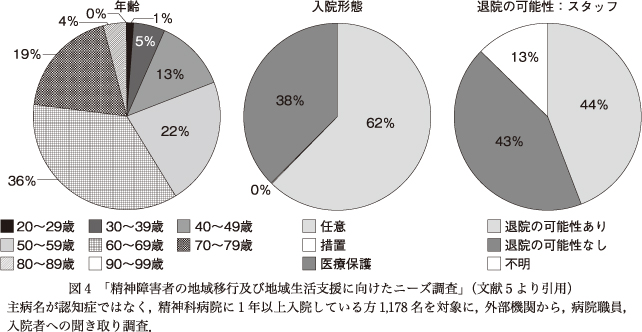

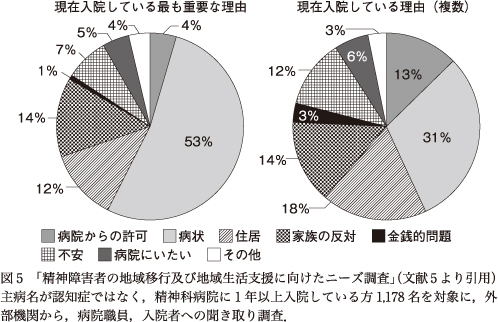

(公社)日本精神科病院協会は平成26年度厚労省障害福祉推進事業において「精神障害者の地域移行及び地域生活支援に向けたニーズ調査」5)を行った(図4, 図5).同様の調査は,平成25年に国の「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」でも行われたが,今回の調査はそのときの調査に比べ規模が大きい.今回の調査は,1年以上精神科病院に入院している,主病名が認知症ではない1,178名の方を対象に,外部機関から,病院職員,入院者に対して行われた聞き取り調査である.

図4にあるように,年齢構成をみると60歳以上が59%を占め,入院形態は任意入院が62%となっている.そして,この1,178名の44%に退院の可能性があるとされている.

図5には,退院できない理由が示してある.「最も重要な理由」をみると,「病状」が53%と最も多く,次いで「家族の反対」が14%,「住居」が12%,「不安」が7%,「病院にいたい」が5%となっている.「家族の反対」「住居」「不安」「病院にいたい」を合わせると38%となり,上記した「退院可能」な44%の主な部分を占めているのではないかと推測される.しかし,これらの理由は決して解決できないものとは思えない.いかに家族を説得するか,いかに住居を見つけ,そこにしっかりとした支援を入れるか,しっかりとした支援の中でいかに不安を軽減するかなど,いずれも様々な創意工夫をこらした努力と財源の投入は必要であるが,やる気さえあれば解決できないことではないと考えるのは著者一人であろうか.

前述したように,精神科病院の入院者数は徐々に減少し,病床充足率は90%を切るかどうかまで減少してきている.私立の精神科病院も企業体であるから,入院者を減らし,自身の経営を脅かすことに積極的になれないのかもしれない.現状では,精神科病院をやる気にさせる何らかのインセンティブが必要なのであろう.

III.精神障害者の地域移行をめぐる国の動き

平成16年,国は「精神保健福祉の改革ビジョン」を示し,10年間に約7万人の退院と病床削減を掲げたが,実際はその3分の1ほどしか目標を達成できていない.このような現状の中,精神科病床が多すぎるとの国際的な批判を浴び,一方で,国の財政との関係から,精神科病床削減の実績を上げないと施策を打つ予算が思うように取れないという状況もあるらしい.国はとにもかくにも,まず精神科病床を削減したいと考えているようである.

精神障害者の地域移行について,国はもう一方で「時限的な問題」ととらえているように思う.つまり,地域移行の対象となる長期入院者は65歳以上の方が多いことから,もう10~15年すれば身体的な問題から他科に転院する方や亡くなられる方も多くなり,地域移行対象者は減少する.その結果,精神科病床も「自然に」減少し,精神障害者の地域移行に関する施策は終了するというのが「時限的な問題」の考え方である.財政状況が厳しい中,10年,15年すれば自然に解決する問題にお金をかける必要はないという考え方も国の一部にはあるのではないかという疑念に駆られる.

先に,精神科病院のやる気についてふれたが,国のやる気についてもふれる必要があるだろう.地域医療構想の中で,国は2025年のあるべき病床機能分布をめざし病院に1年後の病床機能変化の見通しを提出させた.何とも強引なやり方に驚いたが,精神科医療の世界でこれと同様のことができるのであれば,例えば,次年度退院可能と推測される1年以上の入院患者数,それぞれの退院後の住居・住居地,必要と推測される支援を精神科病院から報告してもらう.その報告を踏まえ,国は責任をもって住居や支援を整備し退院者を受け入れる形をとればよい.なかなかうまくいかなかったり,病院により極端な差があるなど問題があれば,それはそれでいくらでも対処の方法があると思う.国もやる気になれば様々な方法があるのではないかと考える4).

IV.病院敷地内居住施設

当事者を中心として,病床の居住施設転換は大きな反対を受ける中で決定された.その条件は以下の通りである4).

「…精神病床の削減を前提に,障害者権利条約に基づく精神障害者の権利擁護の観点も踏まえつつ,例えば次のような具体的条件を整備の上で,それらを全て満たす場合には病院の敷地内でのグループホームの設置を認めるよう検討している…」

①利用者本人の自由意思に基づく選択による利用であること.また,利用に当たっては利用者本人及び病院関係者以外の第三者が関与すること

②利用対象者は,原則,現時点で長期入院している精神障害者に限定すること

③利用期間を設けること(2年以内,やむを得ない場合更新可)

④利用者のプライバシーが尊重されること(原則個室,病院職員等が生活圏に立ち入らない)

⑤食事や日中活動の場等は利用者本人の自由にすること

⑥外部との面会や外出は利用者本人の自由にすること

⑦居住資源が不足している地域であること

⑧病院が地域から孤立した場所にないこと

⑨構造的に病院から一定の独立性が確保されていること

⑩従業員は,病院の職員と兼務しないこと

⑪本サービスを利用中も,引き続き地域生活への移行に向けた支援を実施すること

⑫運営に関して第三者による定期的な評価を受けること(利用者本人,家族,自治体職員,関係者など)

⑬時限的な施設とすること(本サービス実施後6年間の運営を可能,制度施行日から4年後をめどに3年間の実績を踏まえ,本サービスのあり方について検討)

現実的に,大変厳しい条件であると思う.よほど高い報酬単価が設定されるか,上記条件が大幅に緩和されるなどがない限り,この実現は難しいのではないかと考えている.

V.精神科診療所からみた地域移行

地域移行した精神障害者は地域で精神科医療を受け,その精神科医療機関は諸々の福祉・保健機関としっかりとした連携をくみながら,その方の地域生活をサポートすることになる.あたりまえのことであるが,精神科診療所をはじめとする地域の精神科医療機関は,地域移行した方をサポートするのはもちろんであるが,日常的に地域の諸機関と連携しながら,入院せずに地域で暮らしたいと希望する通院者をいかに入院させずに治療していくかに力を注いでいる.これができていなければ,せっかく地域移行した方も再入院となり,いわゆる「回転ドア」現象を生み出してしまうことになる.「回転ドア」を防ぐためには,地域の精神科医療機関を強化し,地域連携の力を高めなければいけない.国は,あまりに精神科病床の削減に目が向き,日常的に行われているこうした地域での精神科医療に無関心であるというほかない.

全国に300万人以上の精神障害者がおり,その9割以上が病院ではなく地域で今暮らしている.平成23年の「患者調査」によると,診療所は精神科外来の49%,統合失調圏の26%,認知症の64%の外来医療を担っている.精神科診療所はマンパワーが弱く,自院でできないことも多くあり,様々な機関との連携は必須となる.現実場面での連携とは,単につながればよいわけではなく,有機的につながらなければ連携はうまく機能しない.精神科診療所では,医師は診療に張り付くこととなり,この役割を臨機応変に担っているのは精神保健福祉士などのコメディカルスタッフである.こうした役割は重要であるが,十分評価されていない.

精神科の外来技術料は診療報酬改定ごとに引き下げられ,様々な規制も加わり,精神科診療所のコメディカルスタッフも減少,精神科外来医療はどんどん疲弊してきている.精神科デイケアに対する締め付けと報酬の削減が検討されているとも聞く.他科では,入院医療費と外来医療費はほぼ同額であるにもかかわらず,精神科医療費では外来と入院がおよそ1:3となっており,入院医療費がはるかに多い.国の精神科外来医療軽視のあらわれではないかと考える.

おわりに

精神科診療所の立場から,精神科病院の病床削減と地域移行についてみてきた.精神科病院は大きな転換期を迎えている.本来ならこの時期に,今後のわが国の精神科外来医療・入院医療のグランドデザインが提示されなければならないと思うが,まだ出ていない.もし,グランドデザインが出るとするならば,外来医療の強化が盛り込まれなければならないだろう.「オールドロングステイ」の方が退院したときのしっかりした受け皿を整備し,「回転ドア」を防止するために.そして,今後「ニューロングステイ」を作らないためにも精神科外来医療の充実は必要である.

病床削減,地域移行は単に精神科病院の問題だけではなく,精神科外来医療の問題でもあると考えている.精神科診療所は,それぞれが個性的で様々な得意分野をもつ.統合失調症,うつ病・メンタルヘルス,児童思春期,高齢者,アルコール関連障害など.これらを活かし,社会資源として有効に活用できるような施策が求められている.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 第1回「精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針等に関する検討会」資料3. 厚生労働省, 2013

2) 福田祐典: 巻頭言「精神疾患と心理学」. 精神医学, 56 (7); 564-565, 2014

3) 国立精神・神経研究センター精神保健研究所: 目でみる精神保健医療福祉 (http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku/vision/pdf/medemiru7.pdf) (参照2016-08-06)

4) 厚生労働省: 第58回「社会保障審議会障害者部会」資料3. 2014

5) 日本精神科病院協会: 精神障害者の地域移行及び地域生活支援に向けたニーズ調査. 平成26年度厚労省障害福祉推進事業. 2015