精神症候学の役割は,さまざまな臨床症状を,その病態形成(pathogenesis)には立ち入らずに,記述することと考えられている.これには,Jaspers, K.の精神病理学総論の影響があるのかもしれない.しかし,19世紀半ばから20世紀初頭にかけての近代精神医学の成立期には,精神病症状の病態形成について,優れた仮説が提案されていた.当時は技術的な制約から,それらの仮説を検証することは困難であったが,その基本的考え方は,今日の研究の方向を示し続けていると思われる.本論文の目標は,病態形成を探求する精神症候学の系譜を辿ることである.Griesinger, W.は,病因と病態形成を区別し,精神疾患は脳の疾患であることを宣言した.以後の研究者は,この考えを具体化していった.Wernicke, C.は,精神疾患は,脳の連合路の障害であろうという仮説を提唱した.Flechsig, P.は,髄鞘形成の遅い連合野(この命名はFlechsigによる)が,精神活動の基盤であろうと述べた.Jackson, J. H.は,中枢神経系の進化論的,階層的組織を提案した.Kraepelin, E.は,早発性痴呆の精神病症状の病態形成について,前頭皮質―Jacksonの用語では,脳の最高中枢―の低活性と側頭言語皮質の高活性を推測し,それは60年以上を経て実証された.近年では,精神症状の病態形成は,前頭-辺縁回路,前頭-視床回路,あるいは皮質-線条体-視床-皮質回路など神経回路障害の観点から,研究が進められている.

福島県立医科大学会津医療センター

受理日:2016年3月4日

はじめに

精神症候学といえば,Jaspers, K.26)の精神病理学を思い浮かべる精神科医は多いと思われる.Jaspersは,精神病理学の役割として,精神症状をそれ自体として,記述,分類し,その成り立ちについては,心理的「了解」と脳の変化に基づく「説明」との2つの方法があることを述べ,精神病理学としては,心理的な了解の重要性を強調した.その影響もあってか,その後の精神病理学は,精神症状の記述と了解可能性を守備範囲とする傾向がある.

しかし,近代精神医学が成立してきた,19世紀半ばから20世紀初頭にかけて,精神症状の成り立ちと脳との関連は,神経精神科医の大きな関心事であった.この時期は,脳の構造と機能が少しずつ明らかになりはじめた時代でもあり,精神症状の成り立ちを理解しようということが脳研究の原動力の1つになっていたと思われる.このようにして,19世紀半ばから20世紀初頭にかけて,精神病症状の病態形成(pathogenesis)について,仮説が提案されるようになったが,それらは仮説にとどまり,その実証的検討は当時の科学技術の制約から困難であった.その点はJaspersから鋭く批判されることにもなった.しかし,20世紀後四半世紀からの脳画像技術や神経病理学的検索方法などの進歩により,精神症状の病態形成への理解は著しく進歩し,かつて提案された仮説は,現在の実証的研究の基礎になっている.

そこで本論文では,病態形成を探求する精神病症候学の系譜として,近代精神医学の基礎を築いた1人であるGriesinger, W.,その考え方を具体化したWernicke, C.とFlechsig, P.,独自の症状形成理論を構築したJackson, J. H.,そして,それらの考え方を総合しつつ,優れた病態形成仮説を提案したKraepelin, E.の業績を辿り,おわりに,近年の動向について述べることにしたい.

I.Wilhelm Griesinger(1817~1868)

Griesinger, W.の主著「精神病の病理と治療」19)は,当時の精神医学界に強い影響力を及ぼした.近年,その邦訳が刊行され,一般の読者にも手が届くようになった.この主著で主張されている論旨は,

①経験論の立場から,精神活動の座は脳であること,すなわち,「正常な精神活動であれ,病的なものであれ,それらの唯一の座は脳であること」(邦訳,p.5).経験論の立場というのは,「身体と精神の一体性という事実だけを把握しておけばよく,…いかにして(脳の化学的,電気的活動から)精神が生成するのか?」という疑問は未解決のままにしておくということである(p.8-9).

②「精神異常を正確に理解するためには,精神病者の身になってその精神状態を理解しなければならない.…精神病患者がおちいっている精神的な異常現象の中には,健康な人にはその相同物が全くなく(nichts Analoges),そのため,彼らを理解するには,われわれは全く外の立場にいるという場合もある.例えば,精神病患者が,自分の考えは他の誰かによって「させられた」もの[gemacht]だとか,自分の考えが誰かによって「引き抜かれて」しまう[abgezogen]と訴えるとき,…われわれは何の見当もつけることができない」(p.74,一部改訳).

③病因(Etiologie)と病態形成(Pathogenie)を区別すべきである.病態形成とは,病因から精神病症状が発生する仕組みのことである.脳への直接的な侵襲だけでなく,精神的原因も,直接的に,あるいは身体器官を介して間接的に,脳に変化を及ぼし,それによって精神症状が発現する.その意味で,精神疾患[psychischen Krankheiten]とは脳の疾患[Erkrankungen des Gehirns]である(p.3,p.159,p.164-165).

④精神異常をもたらす脳の疾患の病態も,脊髄の機能的,器質的変化から類推することができる(邦訳,p.15).「表象は意欲や意志へと移行していくが,それは一種の内的強制によるものであり,この点において,(脊髄における感覚から運動へという)反射作用の根本法則が精神活動の核心部分にも働いている.われわれは何かを欲せずにはいられない」,意識の内部では,表象のせめぎあいが生じる.「このせめぎあいに対して,最終的に自我が決着をつけること,これが人間的自由の事実である[die Tatsache der menschlichen Freiheit].…すべての精神病患者においては,何よりも分別(Besonnenheit)が,それゆえ自由がやせ細ってしまう」(p.48-58,一部改訳).

⑤「その本態(Wesen),すなわち,背景にある脳の解剖学的変化による精神病の分類は,現時点ではなお不可能である.したがって,…(分類は)症状群,あるいは病型によって決めるしかない」(p.245,一部改訳).

⑥この観点から,精神病の病型を,「精神的抑うつ状態」「精神的昂揚状態」および「精神的衰弱状態」に大別した.なお,精神病の発現前の不眠の重要性を指摘し,「不眠に対処することが,精神病の発症をその手前で防ぐ有効な治療となる」と述べている(p.204).

⑦治療については,「病気ではなく,1人ひとりの病人が対象である」「きちんとした病歴と発病状況を把握しないまま治療を開始することはできない」「その目指すところは,…長期にわたる精神病でもなお残存しているかつての自我を強化し再建すること,である」「妄想とじかに対決してはならない.…初期の患者で,妄想がなお確固としたものになっていない場合,それらに対して自我が闘っているのなら,外部の客観的意見が助けになる.しかしその場合でも長時間の説得などは意味がない.あくまでも患者自身が自然に誤りに気づくように,客観的な意見を聞かせるくらいがよい」「患者の中に残っている健康な部分,…個人の健康な生活に関わりのある思考や感覚を助長し,持続させることが大切」である(p.504-505,p.524-528).

このように,Griesingerは,内科と神経精神医学の領域にまたがる幅広い経験と深い洞察に基づいて,現在にも通じる優れた見解を述べていた.とくに,患者の側に立った記述は精神医学の本来のあり方を示していると思われる.病因と病態形成(病態生理)の区別も重要な視点で,Griesingerの有名な命題「精神疾患は脳の疾患である」というのは,病態生理学的変化の場が脳であることを宣言したものと理解される.同じ立場は,1998年にEric R. Kandel27)によっても述べられている,すなわち,「すべての精神活動は,脳の活動に由来する.精神疾患を特徴づける行動障害は,その原因が環境起源であっても,脳機能の障害である」.

精神医学では,その後,疾患単位を取り出す努力がなされたが,DSM-III1)の影響もあってか,2009年のOxford版の精神医学教科書16)でも,統合失調症や気分障害などを含む各論のタイトルは,「成人精神医学の臨床症候群(Clinical Syndromes of Adult Psychiatry)」となっていて,症候群分類であることが明示されている.これもGriesingerの立場を踏襲しているといえよう.

II.Carl Wernicke(1848~1905)

19世紀の後半には,大脳の局在病変により,精神機能の一部である言語機能が選択的に障害されることが明らかにされてきた.すなわち,1861年Paul Broca7)8)9)は,運動失語(Broca失語)の最初の剖検例を報告した.脳の局在病変により,精神機能の一部である言語機能が選択的に障害されるということは,当時大きな驚きをもって受け止められた.Broca, P. の報告例は割を入れないで保存されている.なお,Broca野とは,左半球の下前頭回の弁蓋部(下前頭回のほぼ後3分の1)を指すことや弁蓋部と三角部(下前頭回のほぼ後2分の1)を指すこともある48).

続いて,1874年にWernicke, C.53)は,感覚失語(Wernicke失語)の最初の剖検例を報告し,感覚失語の病変部位が左上側頭回後2分の1にあることを示した.そして,Wernicke-Lichtheimの失語図式を提案した.失語図式からは,感覚性言語野と運動性言語野の結合路が障害された場合には,理解も発語もできるが復唱が障害される伝導失語(Leitungsaphasie,conduction aphasia)が予測された.その実在は疑問視されたが,後年その失語型の症例が報告され,病巣部位は,Broca野とWernicke野を結ぶ弓状束(arcuate fasciculus)にあり,Wernickeの仮説の正しさが実証された6).

その後,Wernickeは,3巻からなる「精神医学要綱―臨床講義」54)を著し,精神障害の成り立ちについて詳しい議論を展開した.これについては,内村祐之の「精神医学の基本問題」51)でも詳しく紹介されている.以下に,その「精神医学要綱」の第1講の要点を紹介する.

「精神疾患は脳疾患であるという前提に反対する専門家は今日ではもはやいない.…しかし,我々によく知られているいわゆる器質性の脳疾患とは,決して同じではない.…精神疾患は巣症状を決して伴わない.…一般的に精神疾患者は失語症ではない.精神疾患者においては,感覚性言語路も感覚性言語野も無傷である.彼らは話されたことはすべて理解できるし,運動性の言語能力も十分有している.しかしながら,精神疾患者の答えは,しばしば無意味で,質問からは隔たっていたり,まったく関連がなかったりする.このような現象はどのようにして説明されるだろうか.意味に適った答えは正常な脳機能の規則的な表現であるという前提を堅持するならば,ここでは一つの説明が可能である,すなわち,運動性言語野と感覚性言語野を連結する神経路の機能が障害されている.精神疾患は,それゆえ,連合器官の疾患である.」

このように,Wernickeは,Griesingerの「精神疾患は脳疾患である」という命題を認め,では,どのような脳疾患であるかと問いかけ,「精神疾患は連合路の障害である」と述べた.Wernickeの結合障害仮説(Sejunktionshypothese)は,長い間仮説にとどまっていたが,まず,神経心理学の領域で,1965年にGeschwind, N.17)18)により復活され,大きなトピックスとなった.その後,MRIの拡散強調画像や機能的MRIで,脳領野間の線維結合や機能的結合が検討できるようになり,結合障害(disconnectivity)は,精神障害の有力な病態仮説として復活している10)44).

なお,Wernickeの症状の記述は精緻なもので,その例として,第11講での,彼が「自生観念(autochthone Ideen)」と命名した現象についての記載を紹介する.

「患者は彼らにとって疎遠(fremd)な,彼らに属さないと感じられる,すなわち,通常の連合(連想)の途上に生じたものではない考え(Gedanken)に気づく.これらの症状の意義は,われわれにとって,難しくはない.何となれば,それらは,まさに,連合器官の特定の場所に作用した病的な刺激から予想できるからである.…自生観念は,絶えず侵入的と感じられる.それらは,この点では,同じように持続的に感じられる,いわゆる強迫現象の近くに位置する.しかしながら,後者は,決して疎遠なものとして,人格に属さないものとして,感じられることはなく,その結果,自生観念のように,全精神生活に深刻な意義を有することはない」(p.104).

続いて,Wernickeは,「幻覚と自生観念の内的関連」を強調し,「両者の刺激症状は,臨床的に大変近い位置にあり,両症状の移行が見られることも理解される.例えば,24歳の機械工の例を示そう.彼の自生観念は,疾患がはじまって間もなく,聖なる精神の吹入(Eingebung)として受け止められた.しかし,その2,3週間後には,聖なる精神が話す声が聞こえてきた.…自生観念と幻覚との移行期には,さらに次のような経験が対応する.患者は声が聞こえるのか,対応する考えが浮かぶのか,はっきりわからない.その知覚におけるこのような患者の不確実さは,非常にしばしば見られる」(p.112-113).

III.John Hughlings Jackson(1835~1911)

1884年Jackson, J. H.は,「神経系の進化と解体」24)において,陰性症状と陽性症状の相互関連について詳しく論じた.「神経疾患の症候学とは,二重の状態(a double condition)であり,どの場合にも,陰性と陽性の要素がある」「疾病はその解体に応じて単に陰性の精神症状を生じさせるにすぎないのであり,すべての形作られた陽性の精神症状(錯覚,幻覚,妄想,突飛な行為)は病的過程によって侵されていない神経要素の活動の結果であると申し上げたい」「どの狂気(insanity)においても,最高中枢(highest centres)が病的に障害を受けていると認められよう.狂気には,その程度や種類がさまざまなので(例えば,進行麻痺やメランコリー),この2つの場合,最高中枢の異なる区域(different division)が病的に障害されていることになろう」〔原著(選集第2巻),p.47-48〕.「狂気,または,“心の疾患”(disease of the mind)とは最高の神経中枢の疾患(diseases of the highest nervous centres)である」(p.51).

「この講義の中で,付随的に私が述べたいことは,神経中枢には,進化の理論と一致する階層性(hierarchy)があるということである」「いろいろな事実は,脳の前方の部分は心の運動面に役だっていることを示しているようで,後方の部分は心の感覚面にかかわっていると推測してもよいであろう」〔邦訳(第2講),p.1087,一部改訳〕.

精神機能の階層的構成については,Jacksonは「精神病の諸要因」25)の論文において,さらに詳しく考察している.すなわち,「いかなる精神病においても,多かれ少なかれ,高次脳中枢への病的侵襲が存在する(In every insanity there is morbid affection of more or less of the highest cerebral centres.)」(邦訳,p.91;選集第2巻,p.411).そして,説明のためと断りつつ,この「最高次脳中枢は,A,B,C,Dの4層からなっていると想定」し,病的過程により,上位の機能が喪失すると,「“下級水準”へ退行する」と述べた.

このように,Jacksonは,神経系は進化の結果,階層的に構成されていて,疾患により神経系の上位中枢の機能が障害されやすく,失われた機能が陰性症状で,その結果,下位の中枢の活動が高まり,さまざまな症状が陽性症状として出現すると述べた.ここで,Jacksonは,神経症状だけでなく,精神症状も同じように考えていた.では,精神機能を担う高次の脳中枢とはどこか,ということについて,前頭葉を示唆する表現があるが,そこだけでもないようである.

このJacksonの脳の階層的構成は,進化論と臨床症状の成り立ちについての考察に基づく理論的なものであったが,脳の階層的構成は,Flechsig, P.12)13)14)により,解剖学的に実証されることになった.それに基づけば,Jacksonが想定した高次の脳中枢とは,髄鞘形成が遅い高次の連合野とほぼ一致すると思われる.なお,Jacksonの考え方は,Jacksonと交流のあったArnold Pick40)により,1891年にドイツ語圏に紹介された.Pick, A.は,Wernickeより3歳若く,1892年に「失語と老年性萎縮との関係について」というタイトルで1症例を報告し41),これがPick病の最初の報告例となった21)22)35).Pickの「限局性に強調された老年性の脳萎縮を基盤に,さまざまな巣症状が出現し得る」 「多くの症例では,同時的に多くの部位の脳萎縮が進行するために,個々の症状が目立つことが妨げられる」という考え方42)47)は,今日にも生きる重要な視点と思われる.

IV.Paul Flechsig(1847~1929)

Flechsig, P. は,1894/1895年には,ライプチヒ大学の学長を務め,その学長就任講演は詳細な注と図譜を付け,出版された12).本書において,Flechsigは,「脳のすべての部分が心的生活におなじ意義を有しているのではないこと」(原著,p.11,p.15),「ヒトの大脳の約3分の1だけが伝導路と直接結合し,感覚印象を意識にもたらし,運動器官の筋肉を動かす.3分の2は直接の結合をもたず,他のより高い意義を有する」(p.22-23).「連合中枢の罹患は精神疾患をもたらし,それは精神医学の固有の対象である」(p.24).前頭連合中枢は,「思考する能力,個人的動機による注意力,すなわち随意的制御に関連し,両側の損傷で規則正しく失われる」(p.26).「私とほぼ同時期にWernicke(精神医学の基礎,1894)は,精神疾患は連合系の疾患を現していると述べたが,…Wernickeと私の見解は決して同じではない.というのは,Wernickeには,特別な連合中枢の存在はまだ知られていなく,連合はおもに連合線維と結びつけられていて,投射中枢が全脳皮質に広がっていると考えられていたからである.このような前提では,精神障害は連合系の疾患に帰せられるというのは,純粋な仮説である.これに対して,私の見解は精神的脳障害には私のいう連合中枢が関与しているという実際の病理学的-解剖学的観察に基づくものである」(p.87-88).その病理学的観察として,Flechsigは,進行麻痺(前頭葉がとくに侵されやすい)や前頭葉の両側性の軟化巣の精神症状を挙げ,後方の連合中枢の障害では,喚語障害などが生じることを述べ,「脳解剖学は,病理学や化学と並んで,精神医学の基礎的な補助学科であり,その科学的な基礎づけには,欠くべからざるものである」と述べた(p.96).

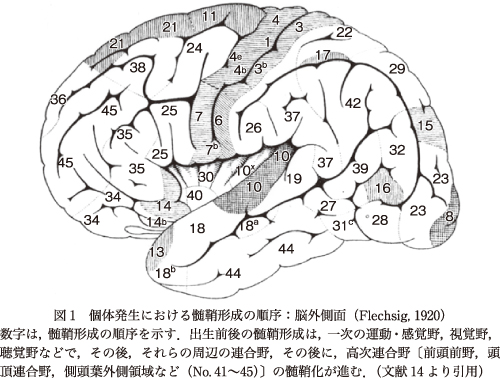

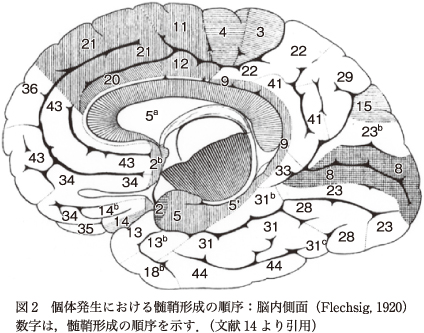

Flechsigは,Lancetの論文13),およびその主著,「ヒトの脳と脊髄の解剖学」14)において,大脳皮質の髄鞘形成には一定の個体発生的順序があることを示した(図1, 図2).それによれば,ヒトの脳は,髄鞘形成の順序からは,3つの脳領域,すなわち,①最初期形成領域(Primordialgebite,primordial zones),②中間領域(Intermediärgebite,intermediary zones),③終末領域(Terminalgebiete,terminal zone)に分けられる.最初期形成領域は,早期成熟皮質野で,一次の感覚・運動野が含まれる.中間領域は,一次の感覚・運動野の周辺領域である.そして,終末領域とは,髄鞘形成のもっとも遅い領域で,角回,中・下側頭回,前頭葉内側面,中前頭回から前頭極などが含まれる.これらの中間領域と終末領域をFlechsigは,連合中枢と命名した.Wernicke野は,左の聴覚野の周辺帯域で,Broca野は,中心前回の周辺帯域である15).1927年(80歳)の「私の髄鞘形成の脳科学と自伝的序説」15)では,前半は自伝,後半は,髄鞘形成の観点から高次機能について考察を述べている.すなわち,髄鞘形成,および前頭葉損傷例の経験や報告例から,前頭葉損傷では,その人となり,自立的な意志,論理的思考,病識が失われることを強調している.側頭連合野の前方部の機能はまだ明らかになっていないと述べ,秩序だって話す能力と関連するかもしれないと述べていた.

このように,Flechsigは,Jacksonの脳の階層的編成の解剖学的基礎を示し,精神症状を生じる場として,連合野の障害を強調した.Flechsigの髄鞘形成の業績は,その後,YakovlevとLecours55)によって補足され,高次連合野である前頭前野,下頭頂小葉と側頭葉外側面皮質の線維の髄鞘化は5歳頃から著しくなり,15歳頃には豊富となり,それ以降も進行することが示された.統合失調症では髄鞘化の障害の可能性があり,近年,その死後脳や成熟期の前頭回などでは,髄鞘関連遺伝子の発現の減少が報告され31)34),近年では,MRIのdiffusion tensor imagingを用いて,白質の病理が検討されるようになった52).

V.Emil Kraepelin(1856~1926)

Kraepelin, E.は,「精神医学:学生と医師のための教科書」第6版28)において,「早発性痴呆」と「躁うつ病」の2大分類を含む精神障害の体系を構築した.

次いで,「精神医学:学生と医師のための教科書」第8版29)において早発性痴呆の臨床症状を経過に伴う変化を含めて詳細に記載した後,早発性痴呆の全般的病像には2つの側面があるとまとめている.

「一方においては絶えず我々の意欲[Wollen]のばねとなる感情の動きの弱まりがみられる.これと関連して精神的な活動性と行動欲が沈黙する.疾病過程のこの側面の結果として感情の鈍麻,精神的作業がうまくゆかなくなること,意志の統制,努力や独立した行動能力の喪失を来たす.…残っているのは知識と能力の領域では主として一度覚えこんだことである.しかしこのものも,内的発動力の欠如が外部からの賦活によって代えられるとか,絶えず訓練させられるとかして,まだ保たれている能力が徐々に消失するのを予防されるということがないと,次第に,あるいはどんどんと崩壊してしまう.…早発性痴呆の独特の徴となる第2群の障害は…理性,感情,意志の働きの内部の,あるいは相互の間の統一性の喪失である」「ここでは,区別された障害の2つの群の間には密接な関連があるように私には思える.…我々の意欲の内的統一性は,我々の系統史的ならびに個体的発達が我々の中に生み出した,全般的な,いつも我々の中で働いている意志方向性[Willensrichtungen]によって条件づけられる.…一般表象や高等な感情や持続的・全般的な意志方向性がわれわれの思考や感情や行為に及ぼす影響が弱くなったり無くなったりすると,早発性痴呆にみられるあの内的分裂[innere Zersplittung],あの「精神分裂病的」障害という結果を来たすにちがいないと考えてもよかろう.…この際最初に攻撃されるのは全般的意志方向と高等な感情とである」(邦訳,p.76-78,一部改訳).

精神症状と脳解剖学的変化との関係については,Kraepelinは,早発性痴呆の病変部位として,前頭葉と側頭葉を重視した.すなわち,「人間において特に強く発達した前頭葉皮質に人間の高い理性の能力(Verstandesleistungen)と密接な関係があると考えるのがもっともらしく,この理性の能力が我々の患者において,記憶や習得した能力と反対に規則正しく重い障害をこうむるのである.…独特の,感覚性失語に似た言語障害と大きな役を演ずる妄覚はおそらく側頭葉が関与していることを示唆している.…主として言葉としての内容を持つ妄聴はおそらく側頭葉の刺激現象と解すべきであろう.…思考化声の現象があるということは,表象内容と感覚領域の間の関係にも独特な障害が起こることを示している.…精神的人格の崩壊,おそらくまだ思いがけない位の個々の性能があるのに精神的機構のすべての部分のこの内的な共同作業の崩壊することこそ以前示したように早発性痴呆の際の本当の基礎障害なのである.…ある程度の蓋然性をもって,(大脳皮質の)小細胞層の中である精神作業の統一的総括が行われるのであるが,これが破壊すれば早発性痴呆の特徴となるのだと推定してもよかろう」(p.215-218).

Kraepelinは,1920年の「精神病の現象形態」30)(この論文は,内村祐之により,日本に紹介され51),大きなインパクトを与えた)では,上述の脳の階層的視点をさらに詳述している.すなわち,病的症状の少なからぬ部分が,上位機構の障害によって人格の既成装置[Vorgebildete Einrichtungen]が独自にはたらくことから生じるとの階層的観点から,統合失調症の表現形態について次のように述べている.「この場合は,目的を意識した意志の破壊が問題となり,行動力や努力の消失や意志表現の内的連関性の喪失が明らかとなる.この統御不能は行為の衝動性をもたらす」.そして,「分裂性表現形態[schizophrene Äusserungsform]は決して早発性痴呆だけに限られてはいない」(原著,p.20;邦訳,p.521,一部改訳),「分裂性表現形態はそれ自体特定の疾患諸過程を示すものでなく,単にそれらが起きている人格の領域を示すだけである.…通常分裂性疾患は躁うつ病とくらべて人間の内的活動の異なる部分を侵害する」(原著,p.27;邦訳,p.525,一部改訳).

このように,Kraepelinは,上位の神経精神機能として,明確に前頭皮質の機能を想定し,統合失調症では,その障害により理性や意志の障害が生じ,その結果として,幻聴などのさまざまな精神症状が出現すると考えた.さらに,細胞構築の観点から,前頭皮質小細胞の意義を論じた.

Kraepelinの早発性痴呆における前頭葉障害仮説に一致して,1974年に,IngvarとFranzén23)により,機能画像の前頭低活性が報告され,それは陰性症状と相関した5)49).さらに,幻聴患者におけるWernicke野の高活性も見いだされた50).この高活性は,正常では機能している上位の制御機構の障害によると推定されよう.「大脳皮質の小細胞層で精神作業の統一的総括が行われる」という考えも,現代のGABAニューロン仮説39)に通じるといえよう.

なお,Kraepelinが基本障害として重視している「意志方向性」という考え方は,精神医学分野ではなじみが少ないように思われるが,これは,Kraepelinの造語ではなく,当時普及していたWilhelm Dilthey(1833~1911)の記述的心理学で,詳述されていた.1894年にDilthey, W. は,「記述的分節的心理学」(beschriebende und zergliedernde Psychologie)11)を公刊し,当時の自然科学的方法をモデルにした説明的心理学に対して,発達した人間の精神活動全体から出発する記述的心理学を提唱した.Diltheyによれば,説明的心理学は,精神活動を一定の単純な要素からなる因果的関連で説明しようという立場であり,自然科学をモデルにしている.しかし,精神科学においては,その対象にふさわしい独自の明確な方法と原理をもたなければならない.それが記述的心理学である.「自然をわれわれは説明し,精神生活をわれわれは了解する(Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir)」(原著,p.144;邦訳,p.643).「私が記述的心理学というのは,それぞれに発達した人間の精神生活の中に,同型的に現れている構成成分とそれらの関連の記述である」(原著,p.152;邦訳,p.652).説明が知的な作業なのに対して,了解とは,心情面を含めて,精神生活の全体を把握することである.記述的心理学は,精神生活の総体をとらえ,記述することをめざす.精神構造には,3大分節,すなわち,知性,衝動・感情,および意志行為がある.個々の意志行為は,持続的な意志方向性(Willensrichtung)の表現にほかならない.

精神構造とその連関には,人間に共通する同型性(Gleichförmigkeit)があり,それによって,他者の理解が可能になる.「われわれが他人の内面を把握するのは,類推の手がかりと同等な精神的過程によってである」 「自己自身の内面と量的な差ではないようなもの,あるいは内面にそれに対応するものが見いだされない場合には,…われわれにとって疎遠なものが現れているということはできても,それが何であるかをいうことはできない」(原著,p.198-199;邦訳,p.705).

このように,健常者からは疎遠にみえる精神病患者の体験に対して,Griesingerは患者の立場から,Diltheyは中立的立場で記述していた.

おわりに―近年の動向―

これまで述べてきたように,Griesingerの「精神疾患は脳の疾患である」という命題は,WernickeからFlechsigを経て,「精神疾患は連合路/連合野の障害」と具体化された.Jacksonは,進化論的,階層的観点から,「精神病は脳の最高中枢の疾患である」と述べたが,その最高中枢とは,髄鞘化の遅い,高次連合野とほぼ一致すると思われる.同時代にKraepelinにより,早発性痴呆の病理として,前頭(連合)皮質と側頭皮質の障害が推定され,そこでも脳の階層性が考慮されていた.このように精神症状の成り立ちについて,連合野の障害が重視されるようになってきたが,Wernickeが明確に述べていたように,連合野の器質的な局在病変による精神機能の障害(失語,失行,失認,遂行機能障害など)は,精神疾患の症状とは,類似性はあるにしても,質的に異なるものであった.

当時は,辺縁系の機能については明らかでなかったが,1930年代以降,情動と辺縁系との関係が注目され,扁桃体を中心とする神経回路の解剖学が次第に明らかとなってきた43).神経内分泌学的には,ストレス回路として,辺縁-視床下部-下垂体-副腎の軸が示された33).また,神経回路を担う神経伝達物質も同定されるようになった.これらの神経解剖学や神経生化学の進歩を背景に,近年では,精神症状の病態生理について,神経回路の観点からの研究が進んでいる.うつ病の神経回路33)43),心的外傷後ストレス障害における扁桃体の過剰賦活と内側前頭皮質の低活性45),不安障害と扁桃体の過剰賦活46),腹内側前頭前野から扁桃体への抑制38),強迫性障害の皮質-線条体回路36)や皮質-線条体-視床-皮質回路20)37),統合失調症では,前頭-視床回路の変化と認知機能や社会的機能との関連32)などである.統合失調症の睡眠脳波では,視床-皮質ネットワークの同期化を反映している睡眠紡錘波と徐波睡眠の減少が指摘されている56).このように,精神症状と前頭-辺縁回路,前頭-視床回路や皮質-線条体-視床-皮質回路との関連が示唆されている.

アメリカ精神医学会のDSM分類には批判も多いが,従来の「器質性精神障害」の取り扱いには,注目すべき改革が行われている.まず,DSM-III1)では,「器質性精神障害」が1つの章としてまとめられていたが,DSM-IV2)では,器質性精神障害の名称は使用されず,「一般身体疾患による精神疾患」となった.その理由は,「“器質性”精神疾患を別のカテゴリーとして分類することは,“非器質性”または“機能性”精神疾患が何か身体的または生物学的な要因または過程にはあまり関連がない印象を与えていた」からであるという.さらに,DSM-54)では,「一般身体疾患による精神疾患」の章も撤廃され,それらは,それぞれの精神障害の下位項目に位置づけられることになった.例えば,DSM-IV-TR3)の「一般身体疾患による精神病性障害」は,DSM-5では「統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群」の下位項目に,DSM-IV-TRの「一般身体疾患による気分障害」は,DSM-5では「双極性障害および関連障害群」や「抑うつ障害群」に含まれることになった.これは,大きな変更であり,それぞれの精神障害の背景には神経生物学的変化の可能性があり,そこには器質性障害の場合もあるという立場である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3rd ed. American Psychiatric Association, Washington, D. C., 1980

2) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed (DSM-IV). American Psychiatric Association, Washington, D. C., 1994 (高橋三郎, 大野 裕, 染矢俊幸訳: DSM-IV精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 東京, 1996)

3) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed, text revision (DSM-IV-TR). American Psychiatric Association, Washington, D. C., 2000 (高橋三郎, 大野 裕, 染矢俊幸訳: DSM-IV-TR精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 東京, 2003)

4) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. American Psychiatric Association, Washington, D. C., 2013 (日本精神神経学会 日本語版用語監修, 高橋三郎, 大野 裕監訳: DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル. 医学書院, 東京, 2014)

5) Andreasen, N. C., Rezai, K., Alliger, R., et al.: Hypofrontality in neuroleptic-naive patients and in patients with chronic schizophrenia. Arch Gen Psychiatry, 49; 943-958, 1992![]()

6) Benson, F.: Aphasia, Alexia, and Agraphia. Churchill Livingstone, New York, 1979

7) Broca, P.: Perte de la parole, ramollissement chronique et destruction partielle du lobe antérior gauche du cerveau. Bull Soc Anthropl, 1re série, 2; 235-238, 1861

8) Broca, P.: Remarques sur le siège de la faculté du langage articule suivies d'un observation d'ahemie. Bull Soc Anat, 2 série, 6; 330-357, 1861〔萬年 甫訳: 失語症の一例にもとづく構音言語機能の座に関する考察. 神経心理学の源流, 上(秋元波留夫, 大橋博司ほか編). 創造出版, 東京, p.21-41, 1982〕

9) Broca, P.: Nouvell observation d'aphémie produite par une lésion de la troisième circonvolution frontal. Bull Soc Anat, 2 série, 6; 398-407, 1861〔萬年 甫訳: 第三前頭回の病変によっておこった失語症(aphémie)の新しい症例. 神経心理学の源流, 上(秋元波留夫, 大橋博司ほか編). 創造出版, 東京, p.46-52, 1982〕

10) Canu, E., Agosta, F., Filippi, M.: A selective review of structural connectivity abnormalities of schizophrenic patients at different stages of the disease. Schizoph Res, 161; 19-28, 2015![]()

11) Dilthey, W.: Ideen über beschireiebende und zergliedernde Psychologie (1894). Wilhelm Dilthey, Gesmmelte Schriften, V. Band, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 139-240, 1957 (大野篤一郎, 丸山高司編集/校閲: ディルタイ全集第3巻, 論理学・心理学論集. 法政大学出版局, 東京, p.637-756, 2003)

12) Flechsig, P.: Gehirn und Seele, verbesserte Aufl. Veit, Leipzig, 1896

13) Flechsig, P.: Developmental (myelogenetic) localisation of the cerebral cortex in the human subject. Lancet, 158; 1027-1029, 1901

14) Flechsig, P.: Anatomie des menschlichen Gehirns und Ruckenmarks auf myelogenetischer Grundlage. Verlag von Georg Thieme, Leipzig, 1920

15) Flechsig, P.: Mine myelogenetische Hirnlehre. Julius Springer, Berlin, 1927

16) Gelder, M. G., Andreasen, N. C., et al., eds: New Oxford Textbook of Psychiatry, 2nd ed Oxford University Press, Oxford, 2009

17) Geschwind, N.: Disconnexion syndromes in animals and man, I. Brain, 88; 237-294, 1965![]()

18) Geschwind, N.: Disconnexion syndromes in animals and man, II. Brain, 88; 585-644, 1965![]()

19) Griesinger, W.: Die Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten. 2 Aufl., 2Abdr., Verlag von Adolf Krabbe, Stutttgart, 1867 (小俣和一郎, 市野川容孝訳: グリージンガー精神病の病理と治療. 東京大学出版会, 東京, 2008)

20) 本田慎一, 中尾智博: 強迫性障害の神経基盤. 臨床精神医学, 44; 1457-1465, 2015

21) 池村義明: Pick病の原点と原典 (その1) 短い報告で始まった長い物語. 精神科治療学, 17; 1329-1338, 2002

22) 池村義明: Pick病の原点と原典 (その2) 短い報告で始まった長い物語. 精神科治療学, 17; 1465-1475, 2002

23) Ingvar, D. H., Franzén, G.: Distribution of cerebral activity in chronic schizophrenia. Lancet, ii; 1484-1486, 1974

24) Jackson, J. H.: Evolution and dissolution of the nervous system. LectureI, LectureII, Lecture III. 1884. John Hugling Jackson, Selected Writings, Volume two (Taylor, J., Holmes, G., et al.). Arts & Boeve, Nijmegen, 45-75, 1996 (越賀一雄, 船津 登, 清水鴻一郎ほか訳: 精神医学, 18; 993-1005, 1087-1099, 1207-1220, 1976)

25) Jackson, J. H.: The factors of insanities. Medical Press and Circular, 1894. John Hugling Jackson, Selected Writings, Volume two (Taylor, J., Holmes, G., et al.). Arts & Boeve, Nijmegen, p.411-421, 1996 (大橋博司, 三好暁光, 浜中淑彦ほか訳: ジャクソンと精神医学. みすず書房, 東京, p.90-109, 1979)

26) Jaspers, K.: Allgemeine Psychopathologie. Julius Springer, Berlin, 1913 (西丸四方訳: ヤスパース精神病理学原論. みすず書房, 東京, 1971)

27) Kandel, E. R.: A new intellectual framework for psychiatry. Am J Psychiatry, 155; 457-469, 1998![]()

28) Kraepelin, E.: Psychiatrie. II. Band. Klinische Psychiatrie. 6te Aufl., JA Bath Verlag, Leipzig, 1899

29) Kraepelin, E.: Psychiatrie. Vo. 3, 8te Aufl., JA Bath Verlag, Leipzig, 1913 (西丸四方, 西丸甫夫訳: 精神分裂病. みすず書房, 東京, 1986)

30) Kraepelin, E.: Die erscheinungsformen des Irreseins. Z Gesamte Neurol Psychiatr, 62: 1-29, 1920 (臺 弘訳: 精神医学, 17; 511-528, 1975)

31) 倉知正佳: 生物学的精神医学からみた内因性. 臨床精神医学, 40; 1089-1096, 2011

32) 倉知正佳: 統合失調症の画像研究―脳の構造的変化の時期とその中核的障害について. Progress in Medicine, 32; 2351-2356, 2012

33) López, J. F., Akil, H., Watson, S. J.: Role of biological and psychological factors in early development and their imapct on adult life. Bio Psychiatry, 46; 1461-1471, 1999

34) 前野信久, 尾崎紀夫: ミエリン・オリゴデンドロサイト関連遺伝子と統合失調症. 脳と精神の医学, 17; 383-390, 2006

35) 松下正明, 田邉敬貴: ピック病―2人のアウグスト. 医学書院, 東京, 2008

36) Menzies, L., Chamberlain, S. R., Laird, A. R., et al.: Integrating evidence from neuroimaging and neuropsychological studies of obsessive-compulsive disorder: The orbitofrontal-striatal model revisited. Neurosci Behavioral Rev, 32; 525-549, 2008

37) Milad, M. R., Rauch, S. L.: Obsessive-compulsive dioreder: beyond segregated cortico-striatal pathwasy. Trenss Cogn Sci, 16; 43-51, 2012

38) Myers-Schulz, B., Koenigs, M.: Functional anatomy of ventromedial prefrontal cortex: implications for mood and anxiety disorders. Mol Psychiatry, 17; 132-141, 2012![]()

39) Nakazawa, K., Zsiros, V., Jiang, Z., et al.: GABAergic interneuron origin of schizophrenia pathophysiology. Neuropharmacol, 62; 1574-1583, 2012

40) Pick, A.: Über die sogenannte Re-Evolution (Hughlins-Jackson) nach epileptischen Anfällen nebst Bemerkungen über transitorichce Worttaubheit. Arch Pcychiat Nervenkr, 22; 756-779, 1891

41) Pick, A.: Über die Beziehungen der senilen Atrophie zur aphasie. Prager Mdeizicische Wochenscrift, 17; 165-167, 1892

42) Pick, A.: Senile Hirnatrophie als Gundlage für Herderscheinungen. Wiener Klinische Wochenschrift, 14; 403-404, 1901

43) Price, J. L., Drevets, W. C.: Neurocircuitry of mood disorders. Neuropsychopharmacology, 35; 192-216, 2010![]()

44) Schmitt, A., Hasan, A., Gruber, O., et al.: Schizophrenia as a disorder of disconnectivity. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 261(Suppl 2); S150-154, 2011![]()

45) Shin, L. M., Rauch, S. L., Pitman, R. K.: Amygdala, medial prefrontal cortex, and hippocampal function in PTSD. Ann NY Acad Sci, 1071; 67-79, 2006![]()

46) Shin, L. M., Liberzon, I.: The neurocircuitry of fear, stress, and anxiety disorders. Neuropsychophalmacol, 35; 169-191, 2010

47) Spatt, J.: Arnold Pick's concept of demtentia. Cortex, 39; 525-531, 2003![]()

48) 杉下守弘: ブローカ失語. 神経心理学の源流, 上 (秋元波留夫, 大橋博司ほか編). 創造出版, 東京, p.64-107, 1982

49) Suzuki, M., Kurachi, M., Kawasaki, Y., et al.: Left hypofrontality correlates with blunted affect in schizophrenia. Jpn J Psychiatry Neurol, 46; 653-657, 1992![]()

50) Suzuki, M., Yuasa, S., Minabe, Y., et al.: Left superior temporal blood flow increased in schizophrenic and schizophreniform patients with auditory hallucination: a longitudinal case study using 123I-IMP SPECT. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 242; 257-261, 1993![]()

51) 内村祐之: 精神医学の基本問題. 医学書院, 東京, 1972

52) Walterfang, M., Wood, S. J., Velakoulis, D., et al.: Neuropathological, neurogenetic and neuroimaging evidence for white matter pathology in schizophrenia. Neurosci Biobehav Rev, 30; 918-948, 2006![]()

53) Wernicke, C.: Der aphasische Sympotomencomplex. Max Cohen & Weigert, Breslau, 1874〔浜中淑彦抄訳: C. ウェルニッケ: 失語症候群―解剖学的基礎に立つ心理学的研究. 神経心理学の源流, 上 (秋元波留夫, 大橋博司ほか編). 創造出版, 東京, p.109-134, 1982〕

54) Wernicke, C.: Grundriss der Psychiatrie in klinischen Vorlesungen. 2te Auflage, Verlag von Georg Thieme, Leipzig, 1906

55) Yakovlev, P. I., Lecours, A.-R.: The myelogenetic cycles of regional maturation of the brain. Regional Development of the Brain in Early Life (ed by Minkowski, A.). Blackwell Scientific Publications, Oxford, p.3-70, 1967

56) Zorumski, C. F., Isenberg, K., Mennerick, S.: Cellular and synaptic electrophysiology. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry, Vol. 1, 9th ed (ed by Sadock, B. J., Sadock, V. A., et al.). Lippincott Williamas & Wilkins, Philadelphia, p.129-147, 2009