児童精神医学は子どものこころの問題を扱う重要な分野であり,専門性をもつ人材へのニーズは高まっている.その実践と研究は幅広い領域と関連があり,とりわけ成人精神医学とは緊密な連続性がある.国内でも児童精神医学の教育研修のシステムが構築されつつあるが,成人精神医学との連携のあり方は検討を要する.本稿では,国内外の児童精神医学の教育研修システムの動向を概観した.欧米の標準的な児童精神医学の教育研修システムとして,九州大学病院子どものこころの診療部が研修の内容や方法の開発において提携を行っている英国のモズレー病院の児童精神医学ディプローマ・コース(現マスター・コース)の研修プログラムの内容を検討した.さらに研修コース開設時の構想について教育研修担当者へ聞き取りを行い,特に成人精神医学との連続性の観点から教育研修のあり方について検討した.英国のディプローマ・コースは多職種を対象としており,研修の前提として高度な精神医学の専門知識を要しない内容となっていた.一方国内では,精神医学のサブスペシャリティーとしての児童精神医学研修システムが構想・実践されており,より専門性の高い知識とスキルを前提にきめ細かく実践的な研修プログラムの構築が目指されていた.ディプローマ・コースの教育研修担当者からは,児童精神医学の専門研修に特徴的で重要な領域として発達学が挙げられた.国際的にも児童精神医学と成人精神医学をつなぐ領域として発達精神病理学や発達脳科学の分野で新たなパラダイムとエビデンスが蓄積されており,これらに対応して児童・成人双方の教育研修内容を改訂する必要性が指摘された.児童と成人の双方の領域での臨床実践におけるキャリーオーバーと人材育成のプロセスの共有を考慮すると,英国のような臨床サービスの均てん化を目指し研修目標を基本的なレベルにおいた均質性と統合性をもったプログラムも有効なモデルとなりうると考えられた.

はじめに

児童精神医学は,子どものこころの問題を扱う重要な分野である.国際精神医学会(World Psychiatry Association:WPA)はアトラスプロジェクトと称して,子どものこころの問題のリソースについての国際研究を行い,専門性をもつ人材へのニーズの高まりと,それに対応する資源の不足がグローバルに共通した状況であることを示した4)8).このような状況は国内でも例外ではなく,ことに東日本大震災後は一層,早急に対応すべき課題の1つになっている7).厚生労働省は平成16年に「子どもの心の診療医」の養成に関する検討会を立ち上げ,臨床実践の専門性の度合いに応じて,プライマリーケアから専門的な治療までをカバーする3層の構造と到達目標を提示した1).これにもとづき平成17~19年度にかけて「子どもの心の診療に携わる専門的人材の育成に関する研究」班(主任研究者 柳澤正義)が児童精神医学の医療システムならびに医師および関連職種の教育研修システムの構築に向けて多面的な調査研究を行った9).この厚労省研究班で九州大学は英国における児童精神医学の教育研修システムのあり方を調査し報告した9).その後も児童精神科治療施設や大学病院,新たに開設された講座などで臨床研修コースが新たに立ち上げられ,教育研修システムの構築の取り組みが進められている.その過程で臨床研修の場がまだ限られていることと,レクチャーを含む包括的な研修の内容と方法の策定が課題となっている.筆者らは,平成22年からロンドン大学児童青年精神医学専門研修において実際に研修コースをモズレー病院に開設し担当した講師らを招聘して教育セミナーを開催し教育研修の具体的な内容と方法をさらに検討している10).

近年,児童精神医学はますます幅広い領域と関連をもつようになっている.本稿では多様化する関連領域の中での臨床実践にたえうる新たな専門性を習得するためには,どのような研修の内容と方法が望ましいかを検討する.幅広い領域の中でも成人の精神医学とは緊密な連続性があり,臨床実践の場を構築するにあたって両者の連携は重要な側面である.そこでは小児の身体疾患におけるのと同様に時間軸に沿った縦の連携,いわゆるキャリーオーバーの問題に直面する.これらに対応できる人材の育成にあたって必要となる児童と成人の精神医学の両者の教育研修システムのあり方について検討する.

I.方法

国内で臨床研修コースの開設や実際の指導にあたっている医師と英国の教育研修担当者を招いた児童精神医学研修についてのパネルディスカッションの内容から,研修の内容や方法についての課題を抽出した(前述した平成22年度以降の筆者らの取り組みより,まず初年度の平成22年のモズレー病院・ロンドン大学児童精神医学専門研修・九州大学病院セミナーのプログラムにおけるパネルディスカッションの議事録より).これらの課題にもとづいて,具体的には欧米における標準的な児童精神医学の教育研修システムとして,九州大学病院子どものこころの診療部が研修の内容や方法について提携を行っている英国のモズレー病院・児童精神医学ディプローマ・コース(現マスター・コース)の研修内容の検討および研修コース開設時の構想について教育研修担当者(Eric Taylor氏,Anula Nikapota氏)への聞き取りを行った.またすでに確立されている児童精神医学の主要な教育研修システムについて成人精神医学との連続性の観点も含めて文献的に概観した.

II.結果

1.専門研修についてのパネルディスカッション

国内での児童精神医学専門研修のあり方についてのパネルディスカッションを行った.各施設の研修指導担当者からの意見を集約すると以下のようになる.専門研修の全体的な理念については系統的な講義と臨床実践の経験を含む包括的なプログラムのあり方や研修内容と方法が明確に示されている必要性が指摘された.その内容については地域ごとの子どもの心の診療のニーズを鑑みて,一次から三次まで専門性に応じた臨床研修ができることや児童福祉や教育機関も含む地域連携の経験ができることが望まれていた.研修の方法については,系統的な講義はスクール形式で行われるが,実習については,小規模のスーパーヴィジョンのもとで自らケースの診断・計画・実施を行うことで臨床スキルを効果的に身につけることができる.また専門研修自体のアウトカムを客観的に評価するシステムの必要性から,研修の到達目標の明示,研修手帳(ログブック)の活用,プログラム自体の評価(到達目標)の提示が求められていた.現在限られている研修の場の確保という意味では,多領域間での研修ができる児童精神科ポストの有効活用や診療報酬制度の改定により,採算性が向上し児童精神科への専任を可能にすることなどが挙げられた.

2.教育研修システムの構築の過程―英国の例―

すでに確立されている児童精神医学の教育研修システムの一例として,モズレー病院・児童精神医学ディプローマ・コース(現マスター・コース)の研修内容および研修コース開設時の構想について,当時の教育研修担当者への聞き取りを行った.両者の研修システムについての意見を集約すると以下のようになる.

コースの開設当時,英国の専門研修システムがもっていた制約には次のようなものがあった.まずチューター制の専門研修を支える上級医の臨床スキルによって,研修生が受けることのできる研修スキームにかなりの多様性―ばらつき(質・タイプにおける)があった.また訓練にかかる時間も英国では2+3+3(4)年間とかなりの長期間が設定されていた.このため公共の政治的な期待すなわちリアルタイムの社会的なニーズと期待への感受性を備えた臨床スキルを習得するには困難があった.さらに実際の研修を行う臨床現場からのサポートのタイプと量も様々であり,地域での実践の経験は研修を受けた場によって大きく異なるものとなった.

臨床実践と教育研修のあり方は,医療経済や思想などそれぞれの社会文化的背景に影響を受ける.たとえば米国では医療保険制度を反映して精神薬理学の知識が強調される一方,児童精神医学の関連領域との協働については統合されていない状況である.一方英国では多領域間の調整やケースマネージメント・スキルが強調される一方でスキルの低い専門家が拡大している現状がある.イタリアの研修プログラムでは神経発達など生物学的側面が強調されている一方で,フランスでは家族支援の重要性と精神分析的な治療法が強調される.ドイツでは臨床において入院と外来治療の分離があり,それらを統合した研修プログラムの構築が課題となっている.このように国によっても受けることのできる研修プログラムの違いが大きかったのがこれまでの実情であった.一方近年は,発達脳科学や発達精神病理学など児童精神医学に密接に関連する新たな領域の拡大がグローバルな変化として生じており,文化を越えた共通のエビデンスにもとづく,臨床研修のあり方が求められている.

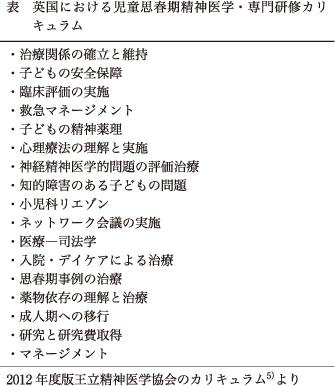

これらを踏まえて英国の王立精神医学協会は包括的な児童精神医学研修のカリキュラムを作成している(表参照)5).これらの列挙されたコンピテンシーの項目の中で特に教育研修において鍵となる要素は,「知識」のレベルでは子どもの発達,子どものケアシステム・経路,発達精神病理についての理解が挙げられる.また臨床の「スキル」のレベルでは,治療関係,評価方法,治療技術,臨床指導能力,ケース・マネージメントから,研究を実施する経験が必要である.これからの児童精神医学で習得すべき「臨床態度」としては,臨床の要請に応じて変化できる柔軟性や,多職種と協働できること,自己評価できることが挙げられている.全体として個々の臨床技術の修練よりも関連領域の新たな知見や制度の変化に対応できる柔軟な学習方法の体得が強調されているといえよう.

3.国内外の臨床研修システムの比較

まず英国を中心とする国外の児童精神医学研修システムを概観する.英国の研修コースの対象と内容は,卒後研修ディプローマ・コースでは,多職種を対象とした高度な専門知識を要しない内容であった.これは臨床サービスの均てん化を目指して,体系的なレクチャーと個々の基本的なコンピテンシーとスキルを高めることを目標としているためである.つぎにディプローマ・コースの開設後,継続的に運営を続ける中で問題となったのは臨床研修の受け皿を提供するシステムである.先述のように英国では児童精神科は一般精神科の研修3年間に続いてさらに3年間から4年間のトレーニングを受けるなど比較的長期間の固定したプログラムを設定していた.一方,近年の英国をはじめとして,米国(American Academy of Child and Adolescent Psyshiatry:AACAP2))やEU(European Federation of Psychiatric Trainee:EFPT6))では精神科との統合トレーニングプログラムを作成し,実施している.これらの研修システムではChild and Adolescent Psychiatry training(CAP training)として5年間のうち2年間が児童精神科の専門研修にあてられており,精神科・小児科・児童精神科の緊密な連携のもとで,基本的なコンピテンシーとケアシステムの中で運用できるスキルの柔軟で効率的な学習を目指すようになっている.

一方,現在の国内の臨床研修システムでは,児童精神医学に特化したより専門性の高い知識とスキルの習得を前提とした研修プログラムが実施されている.児童青年精神医学会誌では10施設が研修コースを告知(2012年度)しており,大学病院への調査では10病院に独立した診療科・診療部が,また19病院に専門外来が設立されている3).一部の大学病院や国立センターのように精神神経科の後期研修コースの一環であるとともに小児科・精神科からのエントリーをもつ米国と同様なトリプル・ボードを標榜しているプログラムや児童精神科治療施設の主催や協力により,児童思春期専門治療施設において入院治療などの第三次の専門的な臨床研修が受けられるプログラムがある.いずれにおいても臨床修練の中での系統的な講義の組み入れや多領域での研修の受け皿など先述のパネルディスカッションで挙げられた課題は依然として残っている.

4.教育研修におけるキャリーオーバー

以上のような児童精神医学の専門研修プログラムを開発する際,成人精神医学の経験がどの程度必要かということが議論されている.臨床実践においては,まず子どもの親との協働作業を円滑に行うために,成人の精神病理の理解と治療の経験が必要となろう.また子ども自身の診断と治療に際しても,統合失調症や気分障害など成人期の主要な精神障害の理解と治療の経験が必要である.一方で英国でのシステムのように児童精神医学を成人精神医学のサブスペシャリティーと位置づけて一般精神医学を3年間研修するシステムでは,その研修期間は長すぎるという意見もある.すなわちこの期間,小児科や児童精神科の間の交流を抑止されることが,包括的な児童精神医学の研修という観点からは障壁となる.

現在のグローバルな臨床研究では児童精神医学と成人精神医学をつなぐ研究領域として発達精神病理学や発達脳科学の分野で新たなパラダイムとエビデンスが蓄積されており,これらに対応して児童・成人双方における教育研修内容を改訂していく必要性も指摘された.国内の児童精神医学の主要な臨床領域である発達障害や不登校への対応をみても,成人期の精神医学的問題との連続性が臨床実践において問題となっている.成人期の自閉症スペクトラム障害や注意欠如多動性障害など神経発達障害への対応については福祉や教育の分野で法的整備も含め様々な支援の受け皿が広がっているが,これに協働するかたちで精神医学の領域でも臨床や研究における取り組みが始まっている.これを受けて臨床スキルとして生育歴の検討など精神疾患の診断と対応においてライフステージを通じた発達過程のより細かな理解が要請されるようになった.また児童思春期から成人期にかけての家族関係や対人関係の移行とそこで生じる社会情緒的問題の理解と家族への支援も臨床実践では必要なスキルとなろう.この意味では成人精神医学においても児童精神医学の臨床経験がより一層求められている.現在のところ国内では症例報告を通じた児童思春期症例の経験は精神保健指定医の症例報告で義務づけられているものの,卒前・卒後教育プログラムにおいては必須のものにはなっていない.ここでは英国における精神科のサブスペシャリティーとして,精神科研修の医師は全員が6ヵ月間の児童精神医学の経験を積むというシステムが,1つの参考例として挙げられた.

おわりに

子どものこころの問題に対応するシステムには各国の文化的背景と制約があったが,多様なニーズと求められる支援や治療的資源に関する知見はグローバル化し標準化され,リアルタイムでの相互参照が可能になりつつある.英国での専門研修プログラムの設立の経緯はこのようなプロセスを反映しており,その中で示されたポイントは,これから国内で臨床研修の受け皿を整備していくにあたっても参考に値するものといえよう.人材育成のための臨床研修プログラムの構築における課題として,その広さと深さをどのように設定するかという問題がある.厚労省が提示したような専門性のレベルに応じて,それぞれの臨床スタッフがコンピテンシーとスキルを習得することが望まれている.国際的にみると児童精神医学の専門研修は精神医学との統合プログラムが目指され,成人精神医学と児童精神医学の教育カリキュラムの連続性・統合性が図られている.すでに国内でも精神医学のサブスペシャリティーとしての児童精神医学研修システムが構想・実践されており,より専門性の高い知識とスキルを前提としたきめ細かく実践的な研修プログラムの構築が期待できる.その一方で児童と成人精神医学の双方の臨床実践の領域でのキャリーオーバーが増加すると同時に,より幅広い人材育成とその基礎となるエビデンスの共有が要請される.このような動向を鑑みると,欧米のような臨床サービスの均てん化を目指して,研修目標をより基本的なレベルにおいた均質性と統合性をもったプログラムも有効なモデルとなりうると考えられた.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 ディプローマ・コースの設立の経緯や,専門研修の実際について長時間にわたるレクチャーやディスカッションに参加頂き,また日本の実情にあった研修のあり方について多くの助言を頂いた,ロンドン大学精神医学研究所・児童思春期精神医学部門で現在も児童思春期精神保健研修プログラムの指導者を務められているAnula Nikapota講師,ならびに研修プログラム設立から関わってこられたEric Taylor教授に深謝する.

1) 厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「子どもの心の診療に携わる専門的人材の育成に関する研究」平成19年度総括・分担研究報告書 (主任研究者 柳澤正義). p.67-94, 2008

2) McCarthy, M., Abenojar, J., Anders, T. F.: Child and adolescent psychiatry for the future: Challenges and opportunities. Psychiatr Clin North Am, 32; 213-226, 2009

3) 西村良二: 児童青年精神医学の卒後教育. 児童青年精神医学とその近接領域, 50; 120-123, 2009

4) Remschmidt, H., Belfer, M.: Mental health care for children and adolescents worldwide: a review. World Psychiatry, 4 (3); 147-153, 2005![]()

5) Royal College of Psychiatrists: Royal College of Psychiatrists: Specialty training Guides. 2010(http://www.rcpsych.ac.uk/training/specialtytrainingguides.aspx)

6) Simmons, M., Barrett, E., Wilkinson, P., et al.: Trainee experiences of Child and Adolescent Psychiatry (CAP) training in Europe: 2010-2011 survey of the European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) CAP working group. Eur Child Adolesc Psychiatry, 21; 433-442, 2012![]()

7) Tateno, M., Abdulmalik, J., Skokauskas, N.: WPA CAP Section participation at the 108th Congress of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology, Sapporo. Japan World Child & Adolescent Psychiatry ISSUE 2, p.12, 2012

8) World Health Organization Atlas; Child and Adolescent Mental Health Resources Global Concerns: Implication for the Future(http://www.who.int/mental_health/resources/Child_ado_atlas.pdf)

9) 吉田敬子, 山下 洋, 出口美奈子ほか: 大学病院精神科における子どもの心の診療のあり方と人材育成に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業「子どもの心の診療に携わる専門的人材の育成に関する研究」平成19年度総括・分担研究報告書 (主任研究者 柳澤正義). p.67-94, 2008

10) 吉田敬子, 山下 洋, 神庭重信: 大学病院での児童精神医学領域の役割. 精神経誌, 112 (3); 206-211, 2010