三重県では,2007年度から自死遺族支援を行ってきた.具体的には,日常の電話相談・来所相談に加えて,自死遺族の集い「わかちあいの会」や自死遺族支援者研修会の開催である.特に「わかちあいの会」については,三重県こころの健康センター職員が中心になって実施してきたが,開始当初から三重いのちの電話協会をはじめとする関係者の協力によって,現在まで継続することができていると言っても過言ではない.本稿では「わかちあいの会」2015年5月から2020年11月までの5年6ヵ月間,計31回の参加者のべ132名,実人数34名を研究対象者とした.初回参加時までに自死した家族人数については,自死家族が2名と複数であった参加者が全体の24%を占めていた.また,自死から長期間を経て「わかちあいの会」につながった参加者も少なからず存在し,自死遺族支援の重要性を再認識した.

2)三重いのちの電話協会

https://doi.org/10.57369/pnj.23-073

はじめに

自殺予防対策において,自死遺族支援の重要性は認識されている.三重県では,主に行政による自死遺族支援(電話相談,面接相談,自死遺族の集い,自死遺族支援者研修会)が実施されてきたが,三重いのちの電話協会などの民間団体などの協力が当初から重要な役割を果たしてきた.2011年には自死遺族の集い「わかちあいの会」の参加者が自死遺族サポート「ガーベラ会」を立ちあげ,津市,松阪市などで開催してきた.三重県の自死遺族支援全般についてその概要について述べた後,自死遺族の集い「わかちあいの会」の参加者について疫学的まとめを行ったので,その結果について述べたい.

自死という言葉の起源は,モーリス・パンゲの『自死の日本史』にさかのぼるという.彼は切腹などの日本人の行為を「自殺(suicide)」ではなく,「意志的な死(mors voluntaria)」であると述べている.しかし,遺族が「自死」という言葉を使うようになった背景には,「家族が自分自身を殺したと思いたくない」という意思があるという5).

本論文では固有名詞以外では,「自殺」「自死」という言葉について,次のような使い分けを行った.遺族に関する場合は,自殺より自死という言葉が使用されることが多いので,「自死」を使用した.それ以外は,自殺予防対策,自殺など一般的に使用されている通りに「自殺」を使用した.

I.三重県の紹介

三重県人口は,180万756人(2021年1月1日住民基本台帳人口)である.三重県は中部地方に属し,南北に長い県である.三重県こころの健康センター(以下,当センター)は精神保健福祉センターであり,センター内に三重県自殺対策推進センターも併設されている.県庁所在地の津市にあり,地理的に県のほぼ中央にある.津市から和歌山県境に近い熊野市までは約100 kmの距離がある.県保健所は8保健所があり,保健所設置市である四日市市保健所を加えて,県内に9保健所がある.三重県南部は過疎地域が多く,医療資源・社会資源は十分でない面がある.

II.三重県の自死遺族支援

1.経 緯

三重県の自死遺族支援は,2006年8月に三重県自殺予防対策推進協議会が発足したことに始まる.2008年1月に自死遺族支援者研修会を開催し,同年3月から自死遺族の集い「わかちあいの会」を開催している.2009年3月には三重県自殺対策行動計画を策定している.2018年3月には第3次三重県自殺対策行動計画を策定しており,執筆時現在実施中である.

2.現在の実施内容

(i)自殺予防・自死遺族電話相談は当センターで,月曜日13:00~16:00で実施している.2020年度からは拡充して月曜日から金曜日まで13:00~16:00で実施している.

(ii)自殺予防・自死遺族面接相談は当センターで,開庁日は随時対応している.

(iii)自死遺族支援者研修会は,当センター主催で,保健所・市町・教育・就労・福祉など関係機関職員を対象に年1回開催している.講師は,自殺の研究者や自死遺族支援に携わっている方に依頼している.

(iv)自死遺族の集い「わかちあいの会」は,当センター主催で奇数月第4土曜日の午後に2時間実施している.

III.自死遺族の集い「わかちあいの会」について

1.概 要

2008年3月から当センター内において,「わかちあいの会」を開催している.保健師を中心とした当センター職員約2名で運営しているが,開始時から現在に至るまで,三重いのちの電話協会の,また2017年度まで熊野自殺防止センター(現在は活動休止中)や大学教員の方々など外部支援者の協力を得ている.対象者は,自死で家族(親,同胞,配偶者,子に限定している)を亡くされた方である.初回参加時は,参加日以前に個別面談を行って基本情報を聴取し,集団プログラムに参加可能な状態か否か判断している.広報の方法としては,当センターホームページや県広報誌などへの掲載,協力団体(理美容学校,寺院,生命保険会社,警察,葬儀社,コンビニエンス・ストアなど)へのリーフレット配布依頼,関係団体への電子メール送信などである.「自死遺族の集い『わかちあいの会』運営のための職員用マニュアル」をもとに,実施している.プログラムは,受付,オリエンテーションの後,わかちあいに入り,最後にまとめとアンケート記入をしていただく日程である.

また,「わかちあいの会」開催日以外に,対象者から希望があれば,個別面談を実施する場合もある.

2.疫学研究

1)対象

自死遺族の集い「わかちあいの会」2015年5月から2020年11月までの5年6ヵ月間,計31回の参加者のべ132名,実人数34名を研究対象者とした.

2)調査項目

平均参加人数,対象者属性(生物学的性別,初回参加時年齢),自死から初回参加までの期間,のべ参加回数,居住地の保健所圏域,紹介経路,初回参加時までに自死した家族属性(人数,続柄,年齢)を調査項目とした.

3)調査方法

当センター相談記録から前述の情報を収集した.これらの情報は,十分な匿名化を行って扱うことにより研究対象者個人を特定することができないようにした.また,母集団の数が少ないため,複数の調査項目に該当する対象者数を求めると,個人の特定につながる可能性があるので,単数の調査項目ごとに収集したデータを結果とした.

4)倫理的配慮

個人を特定することを目的としたものではなく,また個人を特定されることがないよう,調査項目を検討して決定した.対象者および代諾者から個別の同意は得なかったが,かわりにオプトアウトとして公告文を作成し,当センター内の利用者から容易に視認できる場所およびホームページに掲載した.全国精神保健福祉センター長会研究倫理審査委員会の審査を受けた.

5)結果

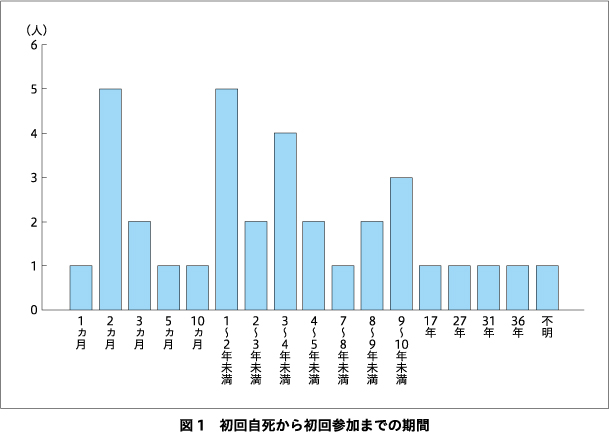

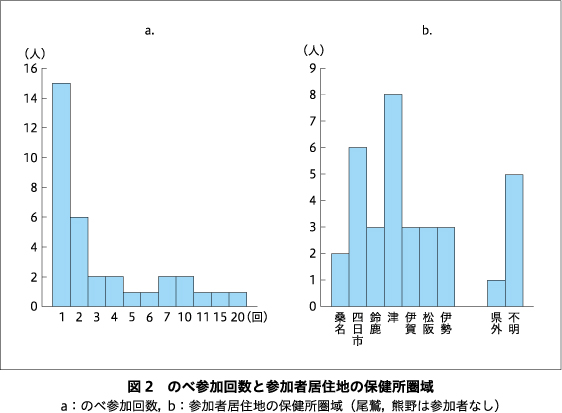

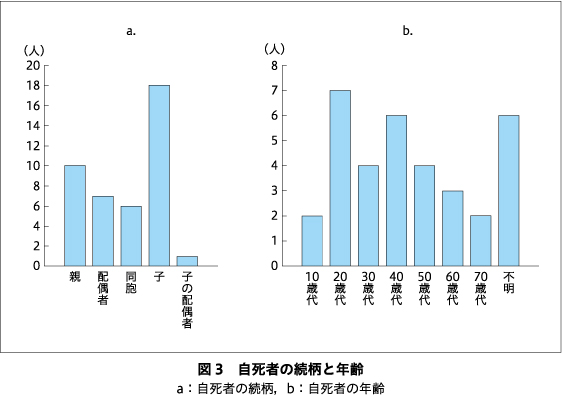

「わかちあいの会」1回あたりの平均参加人数は4.3名であった.参加者(実人数)の性別は男性は9名,女性が25名と女性が多かった.また,初回参加時年齢は20~70歳代の範囲であったが,年齢不明者を除いた初回参加時参加者平均年齢は,49.7歳であった.初回自死から初回参加までの期間は,1ヵ月から36年までと幅があったが,2ヵ月,1~2年未満が各5名と多かった.また,数年以上と長期間経過してから参加した者もいた(図1).のべ参加回数は1回から20回までの範囲であったが,最多は1回が15名であった.不明者を除いた参加者居住地の保健所圏域は,津保健所圏域が8人と最も多く,当センターから遠方の,尾鷲保健所圏域,熊野保健所圏域は参加者なしであった(図2).紹介経路は,ホームページが8名と最多であった.初回参加時までに自死した家族人数については,1名が26名,2名が8名であった.参加者の24%が自死家族が2名であったことになる.自死者の続柄は,子が18名と最多であった.自死者の年齢は,10~70歳代と幅があったが,20歳代が7名と最多であった(図3).

6)考察

Shneidmanは,1名の自殺の後には,平均6名の遺族が残されていると述べている2).

本研究においては,初回参加時までに自死した家族人数が2名と複数である参加者が,全体の24%を占めていた.家族内の自殺の集積性を示唆するものであり,また同時に自死遺族の負担の重さが推測された.

初回参加時までの期間が長い参加者も少なくないことが判明した.2回目の自死が発生した後に初めて「わかちあいの会」に参加する場合もあったが,初回自死のみで長期間経過して「わかちあいの会」につながった例も複数あった.また,1回目の自死が発生した後,自死以外の原因で家族が死亡した後に,「わかちあいの会」につながった例もあった.自死が遺族に長期間にわたり大きな影響を及ぼしていることが推測された.自死について公言したり,相談することは一般的には困難であることが予想されることから,「わかちあいの会」のような自死遺族の集いや相談窓口について広報・周知することの重要性を再認識した.

一方,尾鷲・熊野両保健所圏域からの参加者はなかった.人口過疎地域で自殺者も少ないが,「わかちあいの会」開催地には遠方の保健所圏域からの参加は地理的に困難であることが予測される.また,自殺者が少ない地域のために,参加することで人に知られる可能性もある.居住地から遠方でない場所での開催も選択肢の1つになると思われる.

2020年は,新型コロナウイルス感染症の流行によって,3月,5月は「わかちあいの会」を中止したが,開催した1月,7月,9月,11月には参加者があった.また,中止した場合も,遺族の精神状態を考慮して,個別面談の実施を要した場合もあった.

Stroebe, M. らによると,自殺に対処する際には,喪失を志向する過程と回復を志向する過程という二重の過程があり,この2つの過程が共鳴し合いながら毎日の生活を送ることになるという.喪失を志向する過程には,悲嘆の作業,悲嘆の侵入,絆の再構築,回復の回避などがある.また,回復を志向する過程には,生活の変化についていく,新しいことに取り組む,悲嘆からの解放,悲嘆の回避,新しい役割・アイデンティティ・関係などがある9).また,これまでの自死遺族に関するレビューによると,死別についてグループで共有するということが,複雑ではない悲嘆を低減させるのに効果的であり,認知行動プログラムが強い自殺念慮をもつ人々に有用であるという報告6)がある.一方,自死遺族研究においては,一般的に研究の質が脆弱であるという報告1)や,自死遺族グループと他の一般的なメンタルヘルス(うつ病,PTSD,不安,自殺行動)に関する遺族グループの間に重要な相違はないという報告10)もある.

自殺や自殺行動は精神障害から独立して家族への遺伝的影響を与えているといわれる.また,自殺行動の致死性が高いほど,その家族の自殺行動の頻度が増すという7).衝動的な攻撃性の伝播によって自殺行動の伝達が媒介されているとされる.一方,非遺伝性家族伝播についてしばしば説明されるのは,虐待と脆弱な家族環境の世代間伝達である3)4).以上の知見からは,自殺の集積性を防ぐためのヒントとして,自殺行動の致死性が高い場合は,その家族の自殺行動に対しても厚い配慮が必要であること,自殺者のある家族内において,虐待や脆弱な家族環境の回避,改善などに留意するなどが考えられるだろう.

おわりに

自治体の自死遺族支援取り組み開始時期は,2007~2008年度が多いようである8).当県では,2008年に「わかちあいの会」を開始して14年以上が経過した.「わかちあいの会」の1回あたりの参加者数は少ないが,継続する必要性を感じている.職員の異動の多い自治体において,三重いのちの電話協会など関係者の協力を得られたことは継続するうえで大きな力となった.民間団体も含めて自死遺族支援に携わる機関や支援者が増えることを希望する.

編 注:本特集は第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに田中治(青森県立精神保健福祉センター)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Andriessen, K., Krysinska, K., Hill, N. T. M., et al.: Effectiveness of interventions for people bereaved through suicide: a systematic review of controlled studies of grief, psychosocial and suicide-related outcomes. BMC Psychiatry, 19; 49, 2019![]()

2) Andriessen, K., Krysinska, K.: Suicide loss: characteristics and support for people bereaved by suicide. Oxford Textbook of Suicidology and Suicide Prevention, 2nd ed. (ed by Wasserman, D.). Oxford University Press, Oxford, p.543-548, 2020

3) Brent, D. A., Melhem, N.: Familial transmission of suicidal behavior. Psychiatr Clin North Am, 31 (2); 157-177, 2008![]()

4) Fu, Q., Heath, A. C., Bucholz, K. K., et al.: A twin study of genetic and environmental influences on suicidality in men. Psychol Med, 32 (1); 11-24, 2002![]()

5) 勝又陽太郎: 遺された人(遺族・知人)の反応. 自殺予防の実際 (高橋祥友, 竹島 正編). 永井書店, 大阪, p.201-207, 2009

6) Linde, K., Treml, J., Steinig, J., et al.: Grief interventions for people bereaved by suicide: a systematic review. PLoS One, 12 (6); e0179496, 2017![]()

7) 大塚郁夫, 菱本明豊: 自殺の遺伝学的研究の現況. 日本生物学的精神医学会誌, 31 (3); 134-140, 2020

8) 坂口幸弘: 自治体におけるグリーフケアの取組み状況に関する調査. 都道府県・政令指定都市報告書. 2017

9) Stroebe, M., Schut, H.: The dual process model of coping with bereavement: a decade on. Omega (Westport), 61 (4); 273-289, 2010![]()

10) Sveen, C. A., Walby, F. A.: Suicide survivors' mental health and grief reactions: a systematic review of controlled studies. Suicide Life Threat Behav, 38 (1); 13-29, 2008![]()