わが国の自殺対策のフレームワークにおいて,地域における取り組み強化の要請は年々増しているように思われる.近年の大規模災害やコロナ禍の影響,そして世界の至る所で紛争や戦闘が行われ,人々を不安にするニュースが跡を絶たない.こうした世相を反映してか,わが国の自殺死亡率は2020年から再び増加に転じている.また,これまで男性に比べて少ないとされてきた女性における自殺死亡率が,若年者とともに急増している.大阪市における自殺未遂者相談支援事業が10年の節目を迎えるにあたり,適切な事業評価とリスク要因の定量的分析結果に基づく介入支援の適正化をめざす必要がある.さらに,本稿では地域の自殺対策におけるポピュレーションアプローチの有用性に着目し,市民の意識啓発に資する取り組みについても新たな展開を提案する.過去10年間(2009~2020年)の大阪市自殺未遂者相談支援事業の登録者の集計値を用いて,さまざまなリスク要因について自殺企図との関連性を評価した.また,救急活動記録に基づく自殺未遂例の分析結果より,未遂者の年齢分布の検証と,さらにはコロナ禍による影響についても評価した.大阪市における自殺未遂者数は,年間約3,000人と推定され,警察からの情報提供による自殺未遂者相談支援事業「いのちの相談支援事業」の登録数は年間約500人(16.7%)であった.未遂者の年齢分布は,20歳代が最多であり,女性が男性の2~3倍多いことが明らかとなった.未遂者における自傷手段は,既遂者のそれとは異なり,過量服薬が最も多い約4割を占め,次いで刃物が約3割,飛び降り,首つりは1割未満の順であった.また,アルコール関連障害ありと回答した未遂者のうち,飲酒下における自傷は6割を占めた.自殺未遂者相談支援の登録者の累計は3,837人であり,自殺で10人,他死因で4人が,登録後に亡くなっていた.自殺未遂者の支援において,警察との情報連携を利用している自治体は全国でも稀であると思われる.しかしながら,対象者の個人情報を安全かつ円滑に共有するためのインフラ整備は進んでおらず,事務作業上の負担感や同意取得の壁が,1つの妨げになっていることも否めない.また,適切な事業評価を行い,リスク特性に適した個別介入支援を実現するためには,現状の紙ベースの登録情報を電子データ化し,定量的なリスク評価を行ったうえで,エビデンスに基づく事業展開につなげる必要があると思われる.

2)大阪大学医学系研究科

https://doi.org/10.57369/pnj.23-072

はじめに

自殺統計のデータとしては,政府基幹統計の人口動態統計(厚生労働省)が最も古く,終戦前後を除き,1899年以降の統計資料が存在する.このほか,警察庁による自殺統計原票の登録データは,1978年以降に整備され,死亡発見時の状況(遺書など)から自殺と判断された外因死を含め,身元不明の自殺死亡例も登録されている.さらに,警察の分類による「自殺の動機」が付されている死亡例もあり,国の自殺対策における貴重な情報源として利用価値が高まっている.一方,死亡統計ではないものの,消防庁が所管する救急活動記録の登録データには「故意の自損」フラグが存在する.これは,搬送対象となった傷病の原因が自傷によるものであることを示す,重要なチェック項目である.この「故意の自損」フラグを利用することにより,救急搬送要請のあった自殺未遂および既遂例についての情報を得ることが可能となる.また,自殺死亡は,一般の病死や外因死に比べると稀な死因であるといえる.したがって,自殺死亡のリスク評価を適正に行うためには,基幹統計をはじめとする大規模データを用いる必要があるという点についても理解されたい.

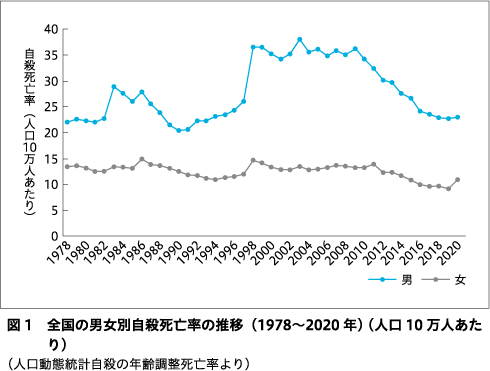

図1は,1978年から2020年までの人口動態統計に基づく死因が自殺と確定した死亡に関する年齢調整死亡率の年次推移を表す.2本の実線のうち青色が男性,黒色が女性,縦軸は人口10万人あたりに換算した値で示されている.ここでいう年齢調整死亡率とは,暦年で異なる年齢別の人口構成の影響を除外するために,基準人口(1985年モデル人口)で重み付けにより調整した死亡率を意味する.

自殺死亡率に大きな性差があることは一見して明らかであるが,これほど男女に著しいギャップを有する死因は自殺以外にはないとも思われる.この性差の原因については後ほど考察するが,その前に暦年ごとの年齢調整死亡率の推移を概観すると,男性の自殺死亡率は,社会の世相や経済情勢にインパクトを与えたイベント(出来事)によく連動していることが読み取れる.自殺死亡率が社会環境による影響を大きく受けて変動することはよく知られるところであるが,こうした社会環境要因は,場合によっては避けられる曝露要因であると考えられ,適切な介入支援により危険因子から少しでも遠ざけることやリスクを低減することが可能であることから,予防可能な危険因子と見なされる.

暦年にそって自殺死亡率のピークと重なるイベントを挙げてみると,1983年付近は,ホテル火災や火山噴火などの大規模災害が頻発,1985年付近は,民間航空機の国内墜落事故で多くの死者(520名)が発生,元号が平成に変わり,景気の悪化,消費税導入,これに次ぐ大手証券会社と銀行の経営破綻,やがて失業率は5.4%まで上昇した.2008年頃は,米国の大規模投資銀行の経営破綻を端緒に,世界中を巻き込むリーマンショックが起こっている.男女別の動向にも注意しながら眺めてみると,男性では国内の社会経済状況(例えば,失業率など)の変動に影響を受けやすく,女性ではどちらかというと情緒的な出来事や精神的な不安・動揺といった世相の影響を受けやすい傾向があるようにも思われる.

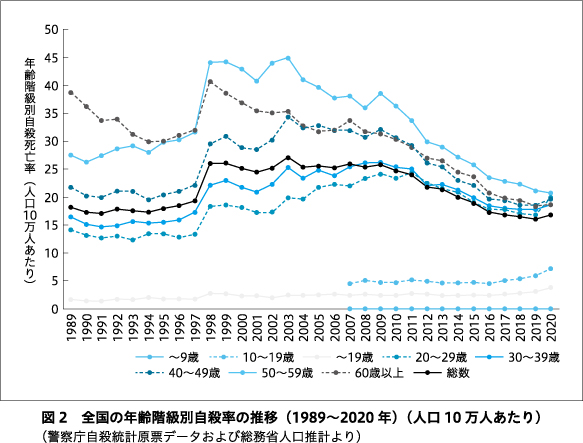

図2は,『自殺対策白書』に掲載されている警察庁の自殺統計に基づいて推計された年齢10歳階級別の死亡割合(推計人口に対する自殺死亡の割合)の年次推移を表す.19歳以下の自殺統計登録は2007年以降のデータしか存在しないが,統計をとりはじめてずっと横這いが続いたのが,ここ5年間で緩徐に増加しているところは注意を要すると思われる.また,2019年末から2020年末までの1年間で,49歳以下の全階級で自殺率が急増しているのは,新型コロナウイルス感染症による影響が強く示唆される.また,以前より,若年層における自殺の背景要因としては,家庭環境や学校など,帰属集団における問題が大きいとされるなか,このたびのコロナ禍では外出抑制や三密回避などの行動変容を国家規模で要請される事態となり,集団社会における関係性が希薄化したことが考えられる.こうした変化が,人々の心身の健康を蝕み,精神的動揺を増大させた結果,予想以上に深刻な影響をもたらしたと考えられる.

I.わが国における自殺対策のフレームワーク

『自殺対策基本法』(2006年施行,2016年改正)においては,誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現をめざして,自殺対策に関し,基本理念を定め,国,地方公共団体,事業主,国民のそれぞれの責務を明らかにするとともに,自殺対策の基本となる事項を定めることなどにより,自殺対策を総合的に推進して,自殺防止と自殺者の親族などの支援の充実を図り,国民が健康で生きがいをもって暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としている.また,地方公共団体においては,自殺総合対策大綱および地域の実情を勘案して,具体的な自殺対策計画を定めるものとされている.

自殺総合対策大綱(2017年閣議決定)は,『自殺対策基本法』施行の翌年に定められ,本稿執筆時のものは,第3次大綱となる.2012年に第2次大綱に見直しが行われ,2016年までに人口10万人あたりの自殺死亡率を20%減少させるという数値目標が掲げられたが,実際には,2005年時点の24.2人→2016年時点の16.8人(30.6%減)に示されるように,大きく目標値を超えて達成された.さらに,第3次大綱では他の先進諸国並みの水準をめざし,2026年までに,2015年時点の18.5人よりも30%以上減少(13.0人以下)との目標設定がなされた.2016年末頃より,厚生労働大臣決定に基づく「新たな自殺総合対策大綱の在り方に関する検討会」が開かれ,「若者の自殺対策の更なる推進」「過重労働を始めとする勤務問題による自殺対策の更なる推進」などの提案とともに,「地域における計画的な自殺対策推進」といった体制整備に関する方針が盛り込まれ,さらに重点施策は12項目に拡充された.

2021年版で15版を数える『自殺対策白書』には自殺予防に関するさまざまな取り組みの重要性と実施状況がコンパクトにまとめられている.『自殺対策基本法』の制定を受け,2007年刊行となった初版を手に取ってみると,奇しくも,現在の内閣総理大臣,岸田文雄氏(当時,内閣府特命担当大臣)の巻頭言に心を打たれた.自死遺族の声で綴られた文集『自殺って言えない』を原点とするわが国の自殺対策は,まさに節目の時を迎えている.今後,さらなる対策の強化が求められている.

II.地方自治体に課せられた役割と大阪の取り組み

近畿地方の中心部をなす大阪の地は,大阪市と堺市の2政令指定都市と,41市町村からなっており,総人口の3割が大阪市に集中している.大阪市の人口は約270万人,都内特別区(千代田区除く)に次ぐ人口過密地域となっている.都市部では,生活利便性に優れており,一般には死亡率の低い地域として知られる一方,人口が過度に密集することによる弊害もあり,犯罪行為や違法薬物の取り引きなどがひしめく繁華街を中心に,生命を脅かされる場面に遭遇する機会は増すと考えられる.また,下町情緒あふれる豊かな街並みの裏手には,貧困や差別に耐える外国人労働者を多く抱える地区や,全国から来た日雇い労働者が依然として劣悪な衛生環境に曝されながらも炊き出しを求めて集まる地区が存在する.もはや心理的負荷の限度を超えた裏社会が,通り一本を挟んで,いくつも存在しているというのが大阪市の現状である.

自殺対策としては,1996年頃より大阪南部に位置する近畿大学医学部附属病院の精神神経科と救命救急センターが,地域の保健所などと連携して,自殺対策ネットワーク会議を発足させ,自殺未遂者をフォローするための情報交換や研修活動を行ったことがはじまりとされる.これらの活動は,やがて「厚生労働省こころの健康科学研究事業」(平成15~18年),さらに自殺対策のための戦略研究である「自殺企図の再発防止に対する複合的ケースマネジメントの効果:多施設共同無作為化比較研究(ACTION―J)」(平成18~22年)へと発展し,そこで示された再企図防止に対する介入効果のエビデンスが,2012年の第2次自殺対策大綱の見直しに盛り込まれることになった.2012年以降は,「大阪府自殺未遂者連携支援事業」として,府の健康医療部やこころの健康総合センター(精神保健福祉センター)が,府内の救命救急センターに協力要請を行い,再企図防止対策を牽引してきたと考えられる.2012年3月に報告書が発刊された大阪府自殺未遂者実態調査は,こうした地域連携により,自殺者の低減にむけた実践的介入の成果を上げるためには,自治体主導で相談体制の拡充と,二次医療圏単位の救急体制の整備が重要であるとし,多くの課題を浮き彫りにした.さらに,大阪東部~中心部にかけては関西医科大学の守備範囲と考えられるが,大学附属病院のほかに大阪市立総合医療センターに併設された救命救急センターを擁しており,2010~2014年度「自殺未遂者連携支援事業」における中心的役割を担ってきたという経緯がある.そして,2016年,同センター内に,大阪府自殺未遂者支援センターIRISが設置された.

このような大阪における自殺対策の推進状況に鑑みてかどうかは定かでないが,2014年,大阪府警察による「自殺未遂者支援対象者情報提供要領」が制定され,大阪府下の所管区域内で発生した自殺未遂事案に係る保護対象者(『警察官職務執行法』第3条規定)の情報提供の可否を対象者またはその家族に確認して,同意が得られた場合には,発生地の自治体に通知するものと定めた.この決定こそが,大阪市を含めた大阪府下全域における自殺未遂者相談支援事業における飛躍的な一歩につながったと思われる.

III.自殺未遂者相談支援事業「いのちの相談支援事業」の概要(大阪市版)

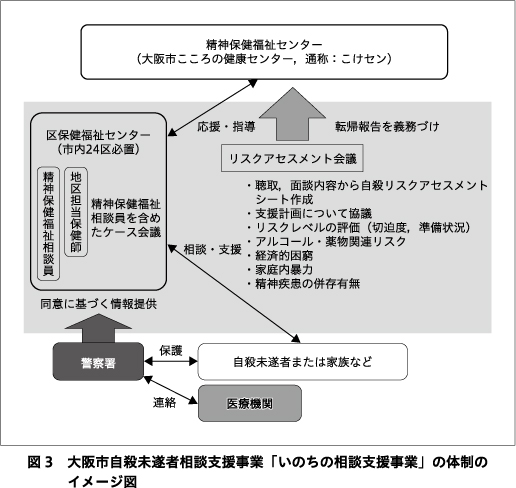

大阪における自殺未遂者に対する相談支援事業は,まず,2009年に堺市,2010年に大阪市,2011年に大阪府においてスタートし,対象区域を徐々に拡大させながら,2013年以降は大阪府全域で実施されている3).大阪市における事業体制は図3に示す通り,警察署が保護対象と認めた自殺未遂者に関する事例発生連絡を,本人または家族の同意に基づいて,所管区域の保健福祉センターに通知する.地区担当保健師と精神保健福祉相談員によるワーキンググループを結成し,リスクアセスメント会議を開催する.

リスクアセスメントに際して鍵となるのは第一報,すなわち,ファーストコンタクトである.当然,本人や家族の心理状態は不安定であり,また大半のケースでは本人と家族の思いが食い違っていたりするため,こちらの想定通りに情報を得ることは難しい.ファーストコンタクトでつまずいてしまうと,リカバリーには相当の技量を要し,迅速なアセスメントに支障をきたす.リスクアセスメントは,予め,大阪市こころの健康センター(以下,こけセン)での研修を受けた保健師らが担当し,警察署からの限られた情報のみならず,生活保護受給者であればケースワーカーから情報を得るなどして,現状の把握から想定される支援要請の優先順位などを念頭におきながら,事前準備をして接触に臨むことが重要であるとされている.こうして,本人または家族に寄り添った丁寧な対応を重ねていくうち,徐々に当事者らの戸惑いや不安も和らいでいくのが感じられ,そのうえで,再企図防止に向けた支援計画の策定を進める.聴き取りの内容としては,健康問題,およびアルコール関連問題を筆頭に,生活習慣,経済状況,家庭環境,就労・就業状況などに加え,自損手段や当日までの準備状況などから推察される切迫度も重要なポイントとなる.また,家族や周囲の協力が得られるかといったリスク回避可能性などについて,意見を交わしながら支援計画を練り上げるプロセスは,支援提供側にとり有意義であると考えられる.

市内全域の中核機関の役割を担うこけセンでは,24区からの相談や報告を受け,適宜,指導や応援を行うことになっているが,特に要請がなければ1年後の転帰報告を待ち,そこで継続支援の要否判断が行われる.

このように,警察機関との情報連携が機能している自治体は,全国でもまだ数えるほどではないかと思われる.相談支援件数は,2017年頃より市内だけで年間500件超まで伸びてはいるが,対象者の個人情報を安全かつ正確に共有するためのインフラが整備されておらず,結局のところ警察署の事務負担を増すうえに,同意取得の困難さも1つの壁になっており,円滑な情報共有による相談支援体制の構築には至っていない.

したがって,より多くの対象者に,実効性のある介入支援を提供できるようにするためには,適切な事業評価を行い,リスク特性に適した個別的介入支援のあり方を試行錯誤しながら探っていくしかない.リスク特性を明らかにするためには,単純に市域全体での自殺未遂/既遂発生率をアウトカムとするだけでは足りず,例えば,各区別に再企図/既遂の(支援者数を母集団とする)発生率をアウトカム指標とする,各リスク要因の関連の強さを測るなどの疫学分析が有用であろうと思われる.こうしたエビデンスを求めるには,現状の紙ベースの情報を電子データ化し,さらに確度を上げるためには着実なデータ集積力と整備(クリーニング)作業が必須となる.

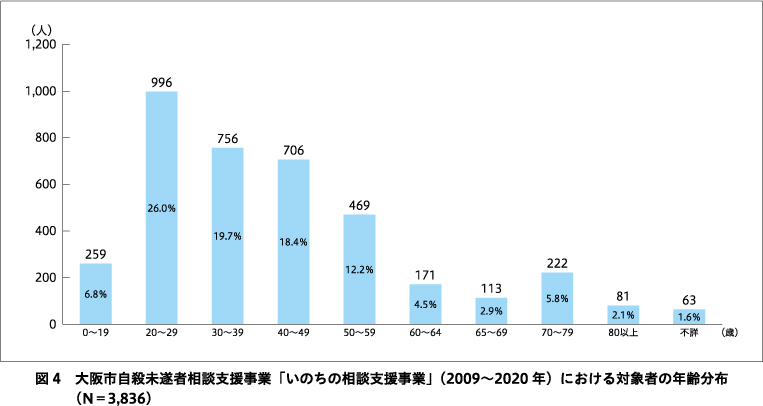

図4は,過去10年間(2009~2020年まで)の累計相談支援件数を年齢カテゴリ別に示したものである.総数が3,836件あり,最多は20歳代の996件であった.次いで30歳代の756件,40歳代の706件の順であった.

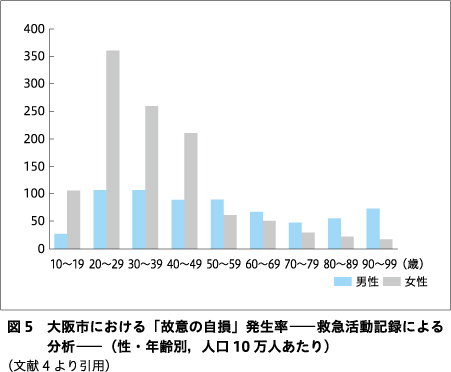

この結果の妥当性を検証するため,救急活動記録に基づき,先に述べた「故意の自損」フラグを用いて集計された,自殺未遂者における年齢分布が,図5に掲載した引用論文のなかのグラフである.近年,医療機関で発見された自殺未遂者については,警察署へ通報されることになっており,図5のグラフは警察が自殺未遂者と認める保護対象者に包含される集団とみなすことができる.さらに,図4および図5における分布のパターンが同じであることからは,分析対象(標本)が母集団を適格に代表していることが示唆された.

IV.救急活動記録データの活用とコロナ禍の影響について

ここで,大阪府下における救急活動記録の活用実態について少し触れておく.大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システム(Osaka emergency information Research Intelligent Operation Network system:ORION)と呼ばれるシステムは,消防庁所管の救急活動記録データにおいて,一定の実施基準を満たす救急告示医療機関を定め,そことの連携協定に基づく病院後情報の入力要請をし,救急活動記録(いわゆる病院前情報)と病院後情報(治療内容,転帰など)を複数の識別子により突合したデータベースの研究利用を可能にした情報連携システムである.自治体と救急医療機関のみならず,国公私立の大学附属病院や研究機関などとも連携し,疫学専門家らによるバックアップ体制が整っており,倫理審査から研究デザインに至るコンサルテーションを受けながら,分析研究を実施できる体制で運用されている.最近では,スマートフォンの機能を活用することにより,救命活動に求められる安全かつ迅速な診療情報の共有や,応需先のマッピングとルート指示などにも活かされることが期待されている.

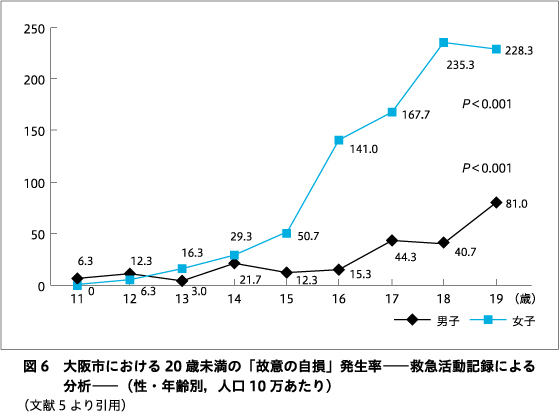

先に述べたように,ORIONデータベースに基づく分析研究では,2010~2012年までの3年間に大阪市内で救急搬送された「故意の自損」患者の累計は,8,671人で,年齢分布は図5に示した通りである.50歳未満のすべての年齢階級において,女性の故意の自損(既遂含む)の発生率が男性に比べて高かった4).さらに,10~19歳の未成年者の累計は365人を数え,2010年の総務省人口推計データを母数に用いた故意の自損(既遂含む)の発生率は,図6のように男女で大きく乖離していた5).男子では人口10万人あたり6.3~81.0人,女子では6.3~228.3人と著しい高値を示した.また,「故意の自損」のうちの死亡例の割合は,男子14.8%(13/88人),女子2.4%(8/337人)と男子で有意(P<0.001)に高かった.この結果は,地域実態プロファイルや人口動態統計などにみられる大阪市内の動向に矛盾していない.

今般のコロナ禍の影響を調べるため,ORIONデータを用いて,2018年から2020年までの3年間の救急医療体制における応需率,圏域内搬送率に関する分析が行われた.詳細は,大阪府のホームページ7)8)にて公表されているので参照されたい.

「故意の自損」患者は8,882人(総数:1,436,224人)であり,人口10万人あたりの「故意の自損」発生率は,2018年が31.8人,2019年が33.7人,2020年が35.2人と有意な増加傾向(トレンド検定,P<0.001)を示した.年齢の中央値はいずれの年も40歳未満であり,若年で多い傾向は変わらなかった.すべての年齢および20歳代のみのいずれにおいても分析が行われ,「故意の自損」発生率比に,2019年および2020年の間に有意な増加がみられたが,死亡率への影響は認められなかった.

大阪府下では,さらにORIONの拡充が求められており,スマートフォンを活用した登録システムの開発や,迅速かつ安全な情報集約システムの整備が進められている.大規模な自然災害や複合災害への対策が求められるなか,こうした安全な情報収集システムと人工知能を導入したリアルタイムオペレーションの技術が融合することによって,有効で信頼性の高いデータベースの利用整備が飛躍的に進むことに期待したい.

V.大阪市自殺未遂者相談支援事業「いのちの相談支援事業」を振り返る

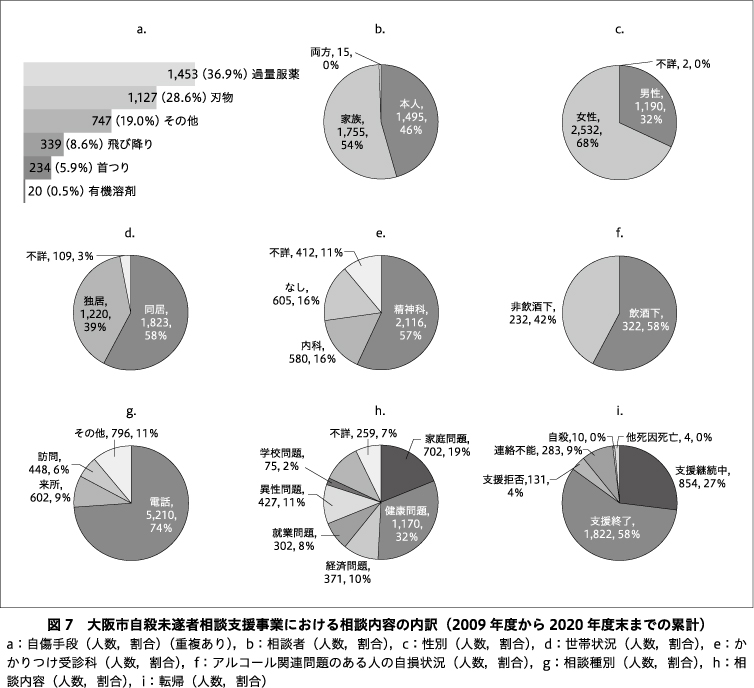

図7は,分析対象者の基本属性ならびに相談支援項目別の内訳を表す.相談者,性別,世帯状況,かかりつけ医の有無(ありの場合の診療科名),アルコール関連の状況,相談種別,動機に関連した相談内容,転帰(1年後)のそれぞれの内訳を円グラフ,および自損手段(a)の内訳を棒グラフで示した.相談者は家族が54%と半数を占め,性別では女性が68%と多かった.世帯状況では独居者が39%,通院歴では精神科が57%と多かった.アルコール関連の問題ありと答えた554人のうち,過半数となる58%は飲酒下の自損であることもわかった.相談種別では電話での相談が74%,来所相談は9%,訪問相談は6%であった.動機に関連した相談内容では,家庭問題19%,健康問題32%,異性に関する問題11%,経済問題10%,就業問題8%であった.転帰は,58%の支援対象者が終了(自殺企図の消失)となったが,27%は継続が必要となっていた.支援経過中にもかかわらず自殺既遂となった10例(0.3%)は,自殺以外の死因死亡4例(0.1%)に比べて多かった.自損手段では,1位「過量服薬(36.9%)」,2位「刃物(28.6%)」,3位「その他(19.0%)」,4位「飛び降り(8.6%)」,5位「首つり(5.9%)」となり,2020年の地域自殺実態プロファイルにおける大阪市の自殺既遂者に多い手段,首つり(54%),飛び降り(26.4%)などとは明らかに異なる分布を示した.こうした未遂と既遂における選択手段の頻度にみられるギャップは,未遂者におけるリスクアセスメントと介入計画の立案に役立つものと考えられる.リスク回避の原則は要因から遠ざけることであるから,例えば,対象者の家庭内にはどのようなリスクが多いのか,職場・学校などではどうか,さらに,周囲の見守りや声かけといった協力は得られやすいかどうかといった具体的な評価が可能になり,生活支援や適切な治療・ケアにつなげると同時に,リスク回避を目的とする個別的な助言や傾聴を行いながら,不安の解消や信頼関係の構築にも役立つと期待される.参考までに,地域自殺実態プロファイルに基づく大阪市の住所地ベースの粗自殺死亡率によると,事業開始時点では人口10万人あたり29.0人(2009年),30.4人(2010年)と高かったのが,2011年以降低下しており,2019年の粗自殺死亡率は人口10万人あたり16.7人にまで低減された.こうした成果は,本事業のみならず国や地域における自殺対策の強化によるものと評価できる一方で,ここ数年の横這い状態への対応も急務であると思われる.

VI.考察および今後の展望

自殺リスクと人口密度の関連においては,人口密度が低くなるにつれて自殺リスクは緩やかに増大するとされるが9)11),さらに,年齢調整や男女別に行った分析結果からは,人口密度が高くなるにつれて心理的負荷が増大し,自殺リスクも高まるという報告も散見される9).自殺が特に男性に多いことについては,社会経済状況の急激な変化に対する脆弱性を指摘する説もある9).また,自殺関連の要約統計にみられる性差(男女の違い)について,未遂と既遂において頻度が逆転するといった現象はすでに確認されており,性差のほかには年齢でもみられる.一般には,若年者では未遂が圧倒的に多いのに対して,高齢者では既遂の割合が高い(救命率が低い).このような未遂と既遂にみられる頻度の違いは,準備状況や手段の選択指向などによる影響を受けるものと思われる.しかし,図5, 図6に確認されたような大きな性差を生じる理由は,文化的背景や地域特性を反映するものなのか,あるいは遺伝的な生来の性差によるものなのかはいまだ不明である.そして,全国的にみられる未成年者および女性における自殺死亡率の増大傾向は,それぞれの対象集団における心理的負荷やメンタルヘルス障害が増加していることの現れであるとの解釈もできるが,彼らをとりまく環境変化が,より致命率の高い手段の選択を容易にしている可能性も考慮すべきである.

また,アルコール関連障害との関連についてのエビデンスは多く1)6),全国でもアルコール・薬物関連障害の頻度が高い大阪市においては,重点的に対策を講じる必要があると考える.さらに,がんとの関連についても,すでに国内外でいくつか報告されており2)10),がん告知後1年以内が最もハイリスク期間であるとされている.

おわりに

自殺対策におけるポピュレーションアプローチの基本は,生活環境の悪化とともに生じる心理的負荷の増大をいかに低減できるかにあり,多様な暮らしぶりや働き方に応じた公的支援の拡充と,さらにアウトリーチを含めたあらゆる社会資源を活用しながら,地域に根差した対応が求められる.個別支援の拡充とともに推進を図る,住民への意識啓発の主眼は,生きづらさとともに暮らす人々を励まし,支え合う豊かな心と思いやりを育てることであろうと思われる.

編 注:本特集は第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに田中治(青森県立精神保健福祉センター)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Akechi, T., Iwasaki, M., Uchitomi, Y., et al.: Alcohol consumption and suicide among middle-aged men in Japan. Br J Psychiatry, 188; 231-236, 2006![]()

2) Fang, F., Fall, K., Mittleman, M. A., et al.: Suicide and cardiovascular death after a cancer diagnosis. N Engl J Med, 366 (14); 1310-1318, 2012![]()

3) 本屋敷美奈, 杉原亜由子, 永井仁美ほか: 大阪府における自殺未遂者相談支援事業の評価. 保健医療科学, 70 (2); 174-185, 2021

4) Matsuyama, T., Kitamura, T., Kiyohara, K., et al.: Characteristics and outcomes of emergency patients with self-inflicted injuries: a report from ambulance records in Osaka City, Japan. Scand J Trauma Resusc Emerg Med, 24; 68, 2016![]()

5) Matsuyama, T., Kitamura, T., Kiyohara, K., et al.: Incidence and outcomes of emergency self-harm among adolescents: a descriptive epidemiological study in Osaka City, Japan. BMJ Open, 6 (7); e011419, 2016![]()

6) Nakaya, N., Kikuchi, N., Shimazu, T., et al.: Alcohol consumption and suicide mortality among Japanese men: the Ohsaki Study. Alcohol, 41 (7); 503-510, 2007![]()

7) 大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システムORIONデータ利活用検討ワーキンググループ: 救急医療体制全般への影響. 新型コロナウイルス感染症の蔓延が救急医療体制および救急搬送傷病者に与えた影響. 2021 (https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3071/00359960/2019%20vs.%202020%20Part 1.pdf) (参照2022-07-01)

8) 大阪府救急搬送支援・情報収集・集計分析システムORIONデータ利活用検討ワーキンググループ: : 各病態および特殊背景因子をもつ患者への影響. 新型コロナウィルス感染症の蔓延が救急医療体制および救急搬送傷病者に与えた影響. 2021 (https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/3071/00359960/2019%20vs.%202020%20Part 2.pdf) (参照2022-07-01)

9) Vichi, M., Vitiello, B., Ghirini, S., et al.: Does population density moderate suicide risk? An Italian population study over the last 30 years. Eur Psychiatry, 63 (1); e70, 2020![]()

10) Yamauchi, T., Inagaki, M., Yonemoto, N., et al.: JPHC Study Group: Death by suicide and other externally caused injuries following a cancer diagnosis: the Japan Public Health Center-based Prospective Study. Psyhooncology, 23 (9); 1034-1041, 2014![]()

11) Yoshioka, E., Hanley, S. J. B., Sato, Y., et al.: Geography of suicide in Japan: spatial patterning and rural-urban differences. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 56 (5); 731-746, 2021![]()