横浜市では,2007(平成19)年以来,自殺対策事業を継続実施してきたが,2020(令和2)年からの新型コロナウイルス感染症流行に伴い,事業継続にさまざまな支障が生じ,特に対面で実施する事業に大きな影響が出た.例えば,会議は中止や書面開催への変更,研修や講演会は中止や教材化,街頭キャンぺーンは駅構内でアナウンスを行うなどへの変更を行い,自殺対策事業の継続実施のアピールとして神奈川県の自殺対策テーマシンボルカラーのグリーンを用いた建築物のライトアップなどを行った.また自死遺族の集いは,密集しての集まりになるため感染予防のため一時中止したが,感染予防の工夫を凝らし再開し,継続開催に至っている.今後の感染症流行下における自殺対策事業の継続,特に自死遺族支援において,今回の横浜市の新型コロナウイルス感染症流行下における事業再開の経験が参考になると考え記載する.

https://doi.org/10.57369/pnj.23-070

はじめに

改正『自殺対策基本法』施行〔2016(平成28)年〕に伴い,「横浜市自殺対策計画」が策定され,総合的な自殺対策事業が進められてきた.しかし,2020(令和2)年2月に新型コロナウイルス感染症が流行し始め(コロナ禍),横浜市の自殺対策事業にも多大な影響が出た.当初,集合対面形式の事業は中止を余儀なくされ,例えば普及啓発のための講演会,ゲートキーパー育成のための自殺対策基礎研修などや自死遺族の分かち合いの会「そよ風」も中止となった5).一方,感染症流行が長期となるにつれ,創意工夫して種々の自殺対策事業を実施したので,その内容を横浜市自殺対策計画に即して述べる.

I.横浜市自殺対策計画の概要

2016年4月1日に施行された改正『自殺対策基本法』により,自殺対策事業をより一層効果的に進めるため,都道府県・市町村における自殺対策計画の策定が義務づけられた.これにより横浜市においても自殺対策事業を総合的かつ効果的に推進し,「誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現」をめざすため,「横浜市自殺対策計画」2)(以下,計画)を策定した.標語を「生きる・つながる・支えあう,よこはま」とし,計画期間は,国の自殺総合対策大綱がおおむね5年を目途に見直すことを踏まえ,2019(平成31)年度~2023(平成35)年度の5年間とした.計画では,「(i)自殺は,その多くが追い込まれた末の死である.(ii)自殺は,その多くが社会的な取組で防ぐことのできる問題である.(iii)自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い.(iv)年間自殺者数は減少傾向にあるが,非常事態はいまだ続いている」の4点を基本認識として掲げている.『自殺総合対策大綱』の数値目標の「平成38年までに,平成27年と比べて自殺死亡率を30%以上減少させる」を踏まえ,横浜市も2015(平成27)年から10年間で自殺死亡率を30%以上減少させることをめざすこととし,本計画期間5年間(2019~2023)では,「目標値1は,平成35年の人口10万対の自殺死亡率を11.7以下にする」また「目標値2は,自殺対策の担い手となるゲートキーパーを5年間で延べ18,000人増やす」ことを掲げた.

計画は5つの基本施策(『自殺対策基本法』と『自殺総合対策大綱』を踏まえたもの)と3つの重点施策(横浜市のこれまでの取り組みと横浜市の自殺者の特徴を踏まえたもの)からなる.「基本施策1.地域におけるネットワークの強化,基本施策2.自殺対策を支える人材「ゲートキーパー」の育成,基本施策3.普及啓発の推進,基本施策4.遺された方への支援の推進,基本施策5.様々な課題を抱える方への相談支援の強化」の5つである.重点施策は,これまでの普及啓発や人材育成などの取り組みに加え,横浜市の自殺者の特徴をとらえ対象者を明確にした.特徴の1として,40~50歳代の自殺者数が全体の4割を超えている.これを受け「重点施策1.自殺者の多い年代や生活状況に応じた対策の充実」とした.特徴の2として自殺者のうち自殺未遂歴がある方が2割を超える状況が続いており,これを受け「重点施策2.自殺未遂者への支援の強化」とした.特徴の3として,30歳未満の自殺率が減少しないことが挙げられ,「重点施策3.若年層対策の推進」の3点を重点施策とした.

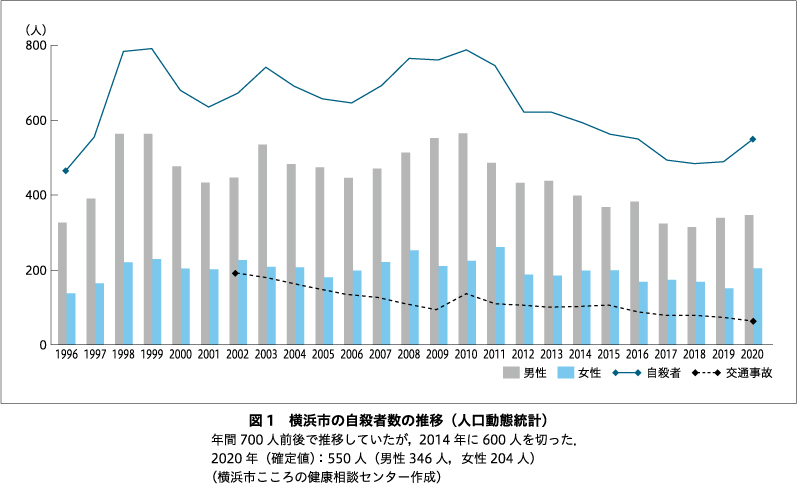

II.横浜市の自殺者数の推移

横浜市の自殺者数は,人口動態統計において1997(平成9)年500人台から1998(平成10)年には800人弱と急激に増加し,以降毎年700人前後で推移していた.直近では,2010(平成22)年を最後のピークに減少し続け,2019年には490人まで減少したが,2020年コロナ禍に突入し550名と急増し,特に女性の増加が著しかった(図1).2020年の警察統計においては,本市の自殺者数は,498人で,2019年と比較すると,81人増加(増減率+19.4%)した.男性は前年より19人増加(増減率+6.6%)し,女性は62人と著しく増加(増減率+47.7%)した.特に,女性の自殺者数は,7月,8月が前年同月と比べて多く,9月は前年同月とほぼ同数だったが,10月は前年同月比2.6倍,12月は前年同月比2.5倍に急増した.

III.新型コロナウイルス感染症流行下における自殺対策事業の実施状況

計画の基本施策,重点施策に即して記載する.

基本施策1.地域におけるネットワークの強化

地域における自殺対策にかかわるネットワークの強化については,自殺の現状を共有化し,対策を地域全体で推進するため,民生委員や弁護士会,横浜いのちの電話など自殺対策に取り組む団体や,庁内関係部署との会議などを通した情報共有や連携強化を図ることとして「よこはま自殺対策ネットワーク協議会〔2014(平成26)年度開始〕」「横浜市庁内自殺対策連絡会議(2007年度開始)」の開催を強化継続することが計画に謳われている.しかし,新型コロナウイルス感染症の流行により2020年は,両会議とも最小限の開催とした3).さらに感染者が増加した2021(令和3)年には書面開催とした.書面開催の工夫としては,すべての構成員からご意見などを丁寧に聴取し,現計画に基づく各分野での取り組み状況を共有した.

基本施策2.自殺対策を支える人材「ゲートキーパー」の育成

自殺の防止に向け,市の職員や民生委員をはじめとする地域の支援者などが,身近な見守り役となる「ゲートキーパー」の養成研修の推進を計画に挙げているが,ゲートキーパー養成研修(自殺対策研修)の推進については,2017(平成29)年の研修参加実績である3,411人をもとに,計画目標2として5年間で,合計18,000人(のべ)増加を掲げている.その一翼を担っている自殺対策基礎研修(ゲートキーパー研修)は,例年夏に行っていたが,2020年度は集合形式の研修は中止を余儀なくされた.感染予防のため人が集まらなくても研修をできるよう例年の研修内容をコンパクトにし,1.ゲートキーパー育成のナレーション入りパワーポイント,2.自死遺族の南部節子氏の講演記録とご本人の解説入り映像,3.自死遺族の現状を理解するためのナレーション入りパワーポイントをDVD化し5),それをe―ラーニングで発信,かつDVDを貸し出し,自己学習する形にした.結果としては,例年270人程度だった受講者が約1,360人に増加した.

基本施策3.普及啓発の推進

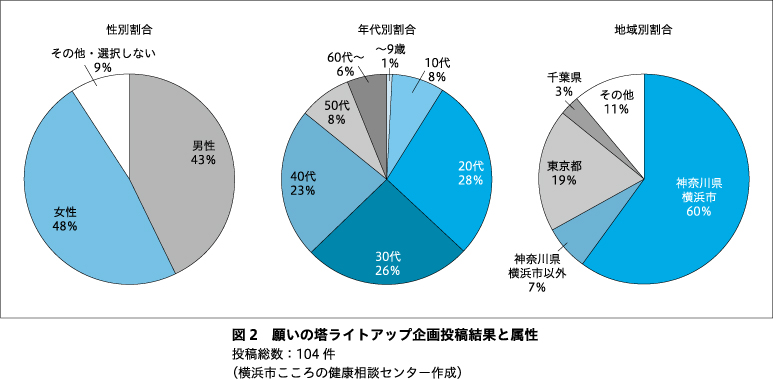

計画では,自殺が身近な問題であることや,メンタルヘルスなどのさまざまな要因が重なって自殺につながることを知ってもらうために自殺対策強化月間(3月・9月)や『広報よこはま』などを通じた普及啓発を実施することにしている.例年9月の東京近郊の九都県市自殺対策強化月間には,市内関係団体参加型のさまざまな普及啓発キャンペーンを実施してきた.特に,9月10日の世界自殺予防デーには,横浜駅への乗り入れ鉄道路線6社の駅長を筆頭に横浜駅中央コンコースで実施する駅構内の街頭キャンペーンを行ってきたが,2020年以降は,多くの関係者が参加する自殺対策リーフレット・グッズ配布は中止とした.代わって横浜駅を中心に自殺予防週間のポスター掲示やリーフレット配架,駅構内アナウンスを1週間実施した.さらに,2020年からは新たに,神奈川県と連携して横浜3塔(神奈川県庁・横浜税関・横浜市開港記念会館),みなとみらい地区の観覧車コスモクロック21,高速道路の鶴見つばさ橋を神奈川県の自殺対策テーマカラーのグリーンで9月10日から1週間ライトアップし,自殺予防週間を周知した.さらに,「願いの塔」横浜マリンタワーとのタイアップ企画として,本市の文化観光局と連携して「あなたの願いは光になる.願いの塔 横浜マリンタワー」の特設ウェブサイト上で,「誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現」に向けた市民からの願いを集め,願いの数に応じて光り方が変化する参加型のライトアップ4)を実施した.サイトへの投稿結果は,性別の投稿数は女性の割合が多いが,男性もほぼ同数の割合で投稿しており,年代別では,20~40歳代がほぼ同数で,77%を占めた.年齢幅は,9歳未満から60歳以上の幅広い年代であった.投稿者の地域別割合では,横浜市民からの投稿が圧倒的に多く(60%),次いで東京都,関東圏以外からの投稿であった.すぐ実践できることとして「話を聞く」というコメントが約20%と多く,ゲートキーパーの役割が理解されていることがわかった(図2).なお2021年のライトアップでは,新たに横浜市の新市庁舎のライトアップも行い,参加型の普及啓発から視覚に訴える形の自殺対策事業継続のアピールへと変えた.

基本施策4.遺された方への支援の推進

計画には,身近な人や大切な人を自殺で亡くされた方へ向けた,気持ちの分かち合いの場の開催や,専門相談員による電話相談などの,自死遺族支援の推進「自死遺族の集い」や「自死遺族ホットライン」の推進を掲げている.主な事業として自死遺族ホットライン(2007年8月から月2回実施)と,自死遺族の気持ちを分かち合う場の自死遺族の集い「そよ風」(2007年9月から月1回実施)を,2007年来,毎月休まず継続実施してきた.ホットラインは,複数の電話相談員が1室で電話を受けるが,室内の換気をしっかり行いコロナ禍でも継続できた.しかし,自死遺族の集い「そよ風」は,居住自治体不問,事前申し込み不要で,集い開催時は,室内で車座に着席し,中央に設置したトーキングスティックを発言者が持つ形で行っており,他者と同じものに接触する感染リスクが高い環境下での実施であったため一時中止した.新型コロナウイルスの感染実態が十分に把握できなかった流行当初の2020年2月から5月までは中止を余儀なくされた.6月からはテーブルを円形に並べ距離をとる形に変え,参加人数を8人までと制限し,参加を予約制に変更し,仮に新型コロナウイルス感染者が集い参加後に判明しても事後対応ができる形で再開した.幸いにも,これまで感染者はなく,「そよ風」は継続できている.集い参加者からは,行政が実施する集いが継続的に開始されており,参加に安心感があるという評価を得ている.

基本施策5.様々な課題を抱える方への相談支援の強化

自殺リスクが高いと指摘される,うつ病やアルコール依存症,統合失調症などの精神疾患を抱える方に対する,区やこころの健康相談センターなどでの相談支援体制の充実,生活困窮や多重債務などの課題を抱える方々が,相談機関にスムーズにつながるようにするための支援の強化が,計画に位置づけられている.こころの電話相談については,電話相談員の三密回避に配慮しつつ継続した.2020年の女性の自殺者数増加を受け,女性向け啓発として,こころの健康事業と一緒に「それってストレスのせいじゃない」という啓発リーフレットと自殺対策の相談先一覧をセットにして,乳がん・子宮がん検診を行っている医療機関(約300ヵ所)に配布した.さらに自宅での飲酒機会の増加からアルコール依存症の自殺リスクが高まる可能性があるととらえ,新型コロナウイルス感染症と依存症のリーフレットを作成し,当センターホームページに掲載して市民に周知した.

次に重点施策の実施内容を述べる

重点施策1.自殺者の多い年代や生活状況に応じた対策の充実

横浜市の自殺者のうち40~50歳代が全体の4割を超えていることを受け,健康福祉局の保健事業課が推進する健康経営とタイアップし,中小企業向けネット配信メールマガジンに睡眠障害への対応などを掲載し,健康経営を後押ししメンタルヘルス対策を推進した.

重点施策2.自殺未遂者への支援の強化

横浜市の精神科救急事業と連携し2020年度には331件の自傷案件に対応した.一般医のうつ病などの対応力の向上と早期の精神科受診を目的とした「かかりつけ医うつ病等対応力向上研修」については,2020年度は中止6)したが,2021年度は,広い研修会場で三密を避け再開した.横浜市立大学附属市民総合医療センターで2010年から実施してきた,自殺未遂で三次救急へ搬送された方にケースマネジメント(総合的に支える活動)をすることで再発予防につなげる未遂者支援事業は,コロナ禍の大きな影響を受けることなく2020年度は例年に匹敵する105人への対応1)を行った.

重点施策3.若年層対策の推進

30歳未満の自殺率が減少しないことを受け,若者をターゲットに2019年度からインターネット相談支援事業5)を実施した.コロナ禍で増加した相談に対応できるよう2020年度中に事業を拡充した.2020年度の相談件数は,394人で10歳代から30歳代までの相談者が全体の8割を占めておりコロナ禍の若年者対策の主軸となっており有意義な手法であった.

IV.考察

新型コロナウイルス感染症の感染経路などが明らかではなかった状況下において,対面式の自殺対策事業の中止はやむをえないことであったと考える.ウイルス変異株も続々と出現し,その時折で感染力も変化した.感染力の変化の状況を見極め,事業再開と実施をしていくことが大切である.インターネットを介した相談事業や建築物のライトアップなどの視覚に訴える事業は,継続相談数の増加,相談事業や自殺対策事業が継続されていることを市民に周知する方法としてその意義は大きいと考えられる.

おわりに

自殺対策は,コロナ禍によって対面で実施する事業が,さまざま制限された.しかし,知恵と工夫により,対面でなくとも種々の事業は継続実施できた.事業実施にあっては,コロナ禍は,いずれ収束するという考えのもと手法を検討し継続した.コロナ禍で得られた事業実施の手法をよりよく進化させ,さらなる自殺対策の充実が必要である.本稿執筆時は,第7波の真っただ中であった.新型コロナウイルス感染症の流行の早期収束を願ってやまない.

編 注:本特集は第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに田中治(青森県立精神保健福祉センター)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 新型コロナウイルス感染症流行下でも,ひるむことなく自殺対策事業を実施してくれた横浜市こころの健康相談センター職員ならびに横浜市精神保健福祉課職員にこの場を借りて感謝申し上げる.

1) 菱本明豊, 日野耕介, 伊藤 翼: 事業報告書 横浜市健康福祉局委託 救命救急センターにおける自殺未遂者再発防止事業(令和2年度). 2021

2) 横浜市健康福祉局障害企画課依存症等対策担当: 横浜市自殺対策計画 生きる・つながる・支えあう, よこはま. 2019 (https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kokoro/jisatsu/taisaku/1jisatsutaisaku.html) (参照2022-10-11)

3) 横浜市こころの健康相談センター: 横浜市こころの健康相談センター所報. 19; 23, 2021 (https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/kokoro/sodancenter/ekusutensyonkouza.html) (参照2022-10-11)