22q11.2欠失症候群(22q11DS)は身体・知的・精神障害を複合的に合併しうる染色体起因性症候群で指定難病である.統合失調症様の精神病症状がみられることから日本の精神科医の間で注目されつつあるが,精神科領域における国内先行研究の多くは症例報告に限られる.先天性心疾患の生涯にわたる医療の観点からの指針は存在するが,本人や家族の心理社会的な困難とニーズについては十分に明らかになっていない.22q11DSの重複障害は個人差が大きく,先天性に身体疾患をもち,学齢期からは知的障害による学習への影響,思春期以降に精神疾患を発症するなど,個人のなかでも疾患の表現型が変わりうる.このような疾患特性とライフステージに沿った生活環境の変化が重なって生じる困難に対して,定型的な支援はしばしば不十分である.本研究では福祉制度に焦点をあて,疾患の特性と制度のミスマッチから生じる困難とニーズを明らかにすることを目的とする.養育者125名を対象としたウェブアンケート調査を行い,混合研究法により,選択式回答の量的解析と,自由記述式回答の質的解析を行った.量的解析では,年少ほど療育に関する項目の選択率が高く,年長ほど就労や結婚,住居に関する項目の選択率が高いなど,年齢に応じて移り変わる困難が示された.重複障害を考慮されない困難は幼児期から学齢期にかけて一旦選択率が下がるものの,19歳以上で再び増加していた.質的解析では,本人や家族の心理的側面や具体的なニーズなど,量的解析には含まれなかった主題が見いだされた.量的・質的解析の双方において,疾患に関する支援者の理解や知識の不足は多くの回答で指摘される点であった.22q11DSの疾患特性やそれに重なる心理社会的な困難とニーズに関する理解を土台とした,既存の制度設計にとらわれない支援が求められる.

2)公益財団法人医療科学研究所

3)財団法人東京都医学総合研究所 社会健康医学研究センター 心の健康ユニット

4)東京大学医学部附属病院こころの発達診療部

5)東京大学大学院医学系研究科神経細胞生物学分野

6)東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター構造生理学部門

https://doi.org/10.57369/pnj.23-069

受理日:2023年1月23日

はじめに

22q11.2欠失症候群(22q11DS)は22番染色体長腕11.2領域の欠失による染色体疾患である.先天性心疾患,口蓋形成不全,免疫不全などの身体疾患や,知的障害,統合失調症様の精神病症状,不安症,発達障害などの精神疾患を複合的に合併しうるが,表現型には個人差が大きい19).有病率は2,000~6,000出生に1人とされ20),微小欠失症候群としては最多で,先天性心疾患の原因となる染色体起因性症候群としてはDown症に次ぐ頻度である19).1994年に診断のためのfluorescence in situ hybridization(FISH)法が保険収載され,2015年には国の難病に指定された.特に身体疾患が目立たないと幼少期に診断されず,成人後に精神症状などによって診断されることもあるものの,有病率を考慮すれば未診断のまま経過している場合も多いと推測されている.およそ3人に1人で統合失調症様の精神病症状がみられる11)ことを主な理由として国内の精神科医の間でも注目されつつあるが,精神科領域における先行研究のほとんどは診断や治療に関する症例報告に限られている1)3)9)18)22)27)29-31)34)36).

22q11DSでは身体・知的・精神の三障害がそれぞれ軽症から重症まで個人差をもって重複するため,当事者や家族が抱える生活上の困難が変化に富み,既存の定型的な支援ではしばしば不十分である32).22q11DSの身体科医療や難病医療に関する指針は存在するものの5)8)14)28),本人や家族の実生活における心理社会的な困難については十分に明らかになっていない.東京大学医学部附属病院精神神経科では2017年から22q11.2欠失症候群メンタルヘルス専門外来(以下,専門外来)を開設しており,2019年には養育者を対象としたウェブアンケート調査を行い,2021年には統合的支援のためのガイダンスを作成した35).本研究では上述のアンケート調査のうち福祉制度に関連した結果について混合研究法により量的・質的解析を行い,疾患の特性と制度のミスマッチから生じる困難とニーズについて明らかにすることを目的とする.

I.方法

1.対象

2019年3月20日から11月8日にかけてウェブアンケート調査に回答した22q11DSのある人の主たる養育者(母または父)125名を対象とした.本調査は,22q11DSの家族会(22 HEART CLUB)37),全国心臓病の子どもを守る会40),その他22q11DSの医療に携わる方々の協力を得て,メールや手紙によって広報された.そのため母集団が明らかでなく,回収率を算出することはできなかった.

2.倫理的配慮

本研究は東京大学医学部倫理委員会の承認を得た〔承認番号:2018015NI-(11)〕.承認された内容に基づき,本研究ではアンケート調査の開始前に目的・方法・任意性・個人情報保護・謝礼などを含む研究全体についての説明を読んだうえで,参加者による質問への回答をもって研究参加への同意を得たものとした.なお,参加者には謝礼として5,000円相当のプリペイドカードを贈られることが説明された.

3.質問項目と回答方法

先行文献を参考に5)7)8)12),22q11DSのある人の養育者2名の意見を含めて調査票を作成した.調査票は10領域からなり,必須回答のパートAと任意回答のパートBに分けられた.パートAは,1)養育者の基本的な情報,2)22q11DSのある人の基本的な情報,3)養育者の健康状態や困難であった.パートBは,4)医療との関わりについて,5)福祉との関わりについて,6)教育について,7)小児期から成人期の移行にあたって生じる課題,8)きょうだいについて,9)22q11DSを対象とした研究について,10)養育者の生活や人生への影響についてであった.ウェブアンケート調査は匿名で,ウェブサイト上に掲載された(22q-pedia)26).ウェブでの回答が難しい参加者には,希望に応じて紙の調査票を郵送した.有効回答数125名のうち,紙の調査票で回答したのは4名であった.ウェブアンケート調査の詳細に関しては,当科の先行研究を参照25)33).

本研究では,上記調査のうち22q11DSのある人と養育者の基本的な情報(パートAの1,2),福祉・生活についての困難に関する選択式回答(パートAの3の一部),福祉制度の利用にあたっての困難やニーズに関する自由記述式回答(パートBの5の一部)を使用した.

4.研究法とデータ分析

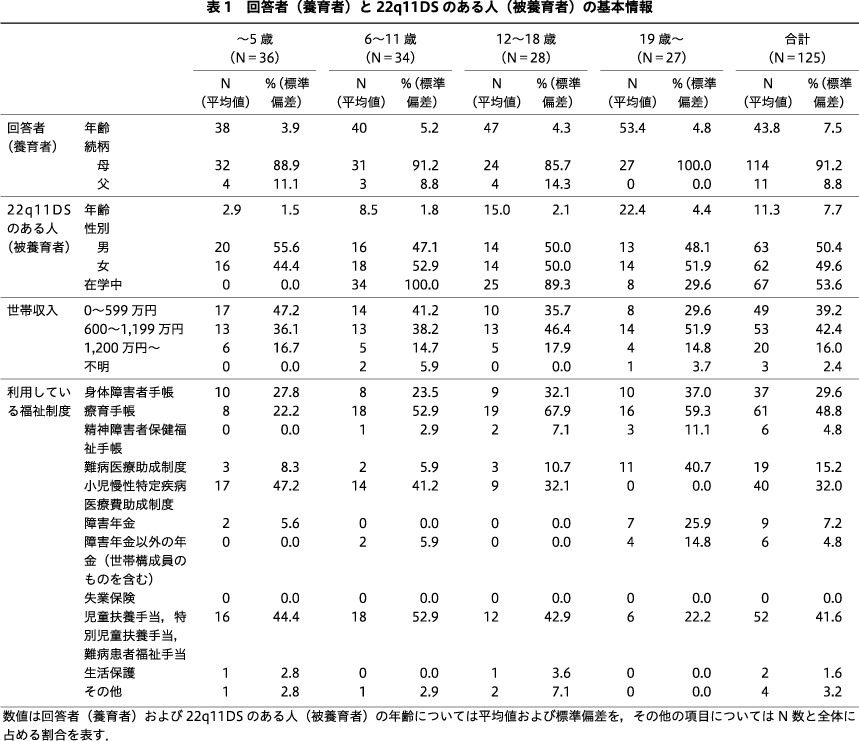

まず,回答者(養育者)と22q11DSのある人(被養育者)の基本的な情報に関して,22q11DSのある人の年齢層(~5歳,6~11歳,12~18歳,19歳~)ごとに記述統計を行った.

そのうえで,本研究では量的解析と質的解析を行い,両者の結果を合わせて解釈する収斂デザインの混合研究法17)を用いた.

量的解析として,「22q11.2欠失症候群をもつ人を家族として支える中で,福祉・生活について,現在(この1年間),どのような困難がありますか? 当てはまるものすべてを選んでください.どのカテゴリーにあてはまるかわからないものがあれば,「その他」の欄に記載してください」(回答数125)という質問への選択式回答について,22q11DSのある人の年齢層ごとに各質問項目の選択率を求め,4つの年齢層間で選択率の差が存在するかに関してFisherの正確確率検定を行った.有意水準はP=0.05とした.統計解析にはIBM SPSS Statistics, version 28.0(IBM SPSS, Armonk, NY, USA)を用いた.

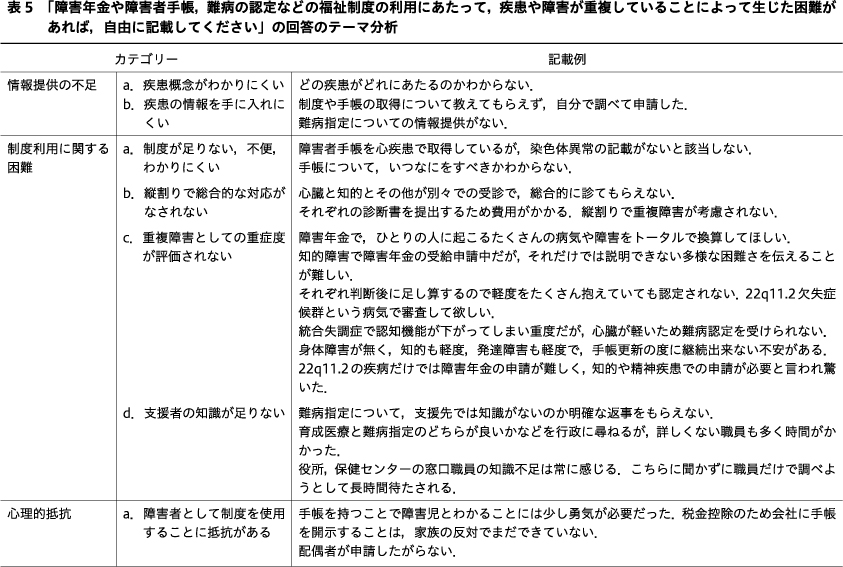

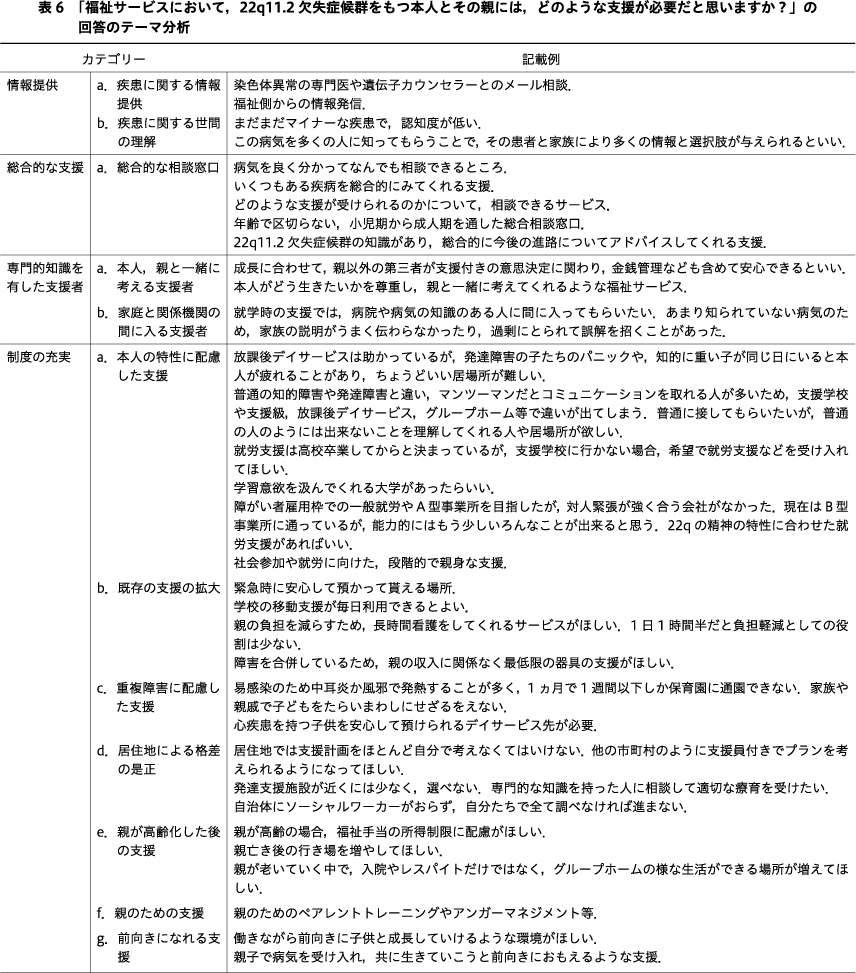

質的解析として,「障害年金や障害者手帳,難病の認定などの福祉制度の利用にあたって,疾患や障害が重複していることによって生じた困難があれば,自由に記載してください」(回答数33),「福祉サービスにおいて,22q11.2欠失症候群をもつ本人とその親には,どのような支援が必要だと思いますか?」(回答数55)という質問への自由記述式回答について,テーマ分析を行った6).回答の内容と意味に関するコーディングを行い,それに基づいていくつかのカテゴリーに分類,命名した.信頼性を担保するため,まずランダムに抽出した全回答の25%について専門外来を担当する精神科専門医と臨床心理士(宇野,田中)が独立してコーディングを行った.90%以上の一致度を確認したうえで,残りの回答については筆頭著者がコーディングを行い,すべてのカテゴリーについて研究者間で確認した.意見が異なった点については議論しコンセンサスを得た.最終的には,専門外来にかかわる複数の経験ある精神科医,心理士,精神保健福祉士による合議を経てコーディングやカテゴリー分類,命名を確定した.質的データの管理にはMicrosoft Excelを用いた.

II.結果

1.回答者(養育者)と22q11DSのある人(被養育者)の基本的な情報

回答者は合計で125名,約9割が母親で残りは父親であった.22q11DSのある人の年齢(~5歳,6~11歳,12~18歳,19歳~)によって分けた各年齢層にはおよそ30名ずつ含まれた.22q11DSのある人の男女比はほぼ1:1であった.利用している福祉制度としては,全体で41.6%が児童扶養手当,特別児童扶養手当,難病患者福祉手当を取得していた.手帳について,合計で48.8%が療育手帳,29.6%が身体障害者手帳を取得しているのに比較して,精神障害者保健福祉手帳の取得率は4.8%にとどまっていた.小児慢性特定疾病医療費助成制度は制度上の要件である18歳以下で98名中40名(40.8%)が利用しており,年齢が上がるにつれて難病医療費助成制度を利用する割合が増加していた(表1).

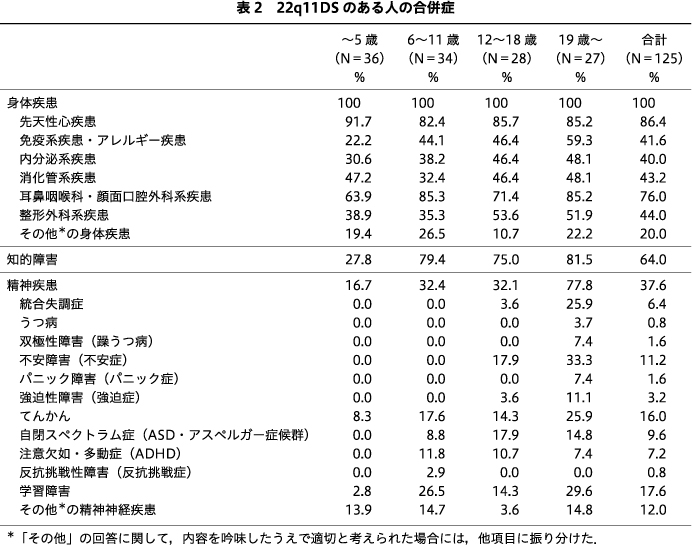

22q11DSのある人の合併症に関して,すべての人が何らかの身体疾患をもっており,特に先天性心疾患(合計で86.4%)や耳鼻咽喉科・顔面口腔外科系疾患(合計で76.0%)が多くみられた.就学する6歳以降に知的障害や発達障害(自閉スペクトラム症,注意欠如・多動症,学習障害)の割合が増加し,19歳以降で統合失調症の割合が増加していた(表2).

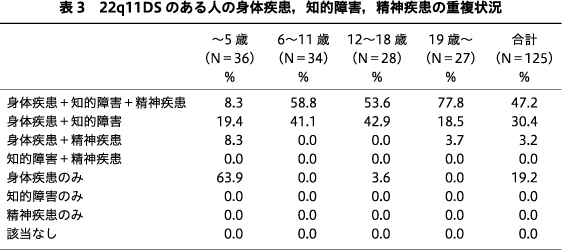

続いて身体疾患,知的障害,精神疾患の重複状況について検討した.5歳までは身体疾患のみが6割を占めているが,6~11歳以降では身体・知的・精神の3領域の疾患の重複と,身体・知的の2領域の疾患の重複が大部分を占めるようになっていた(表3).

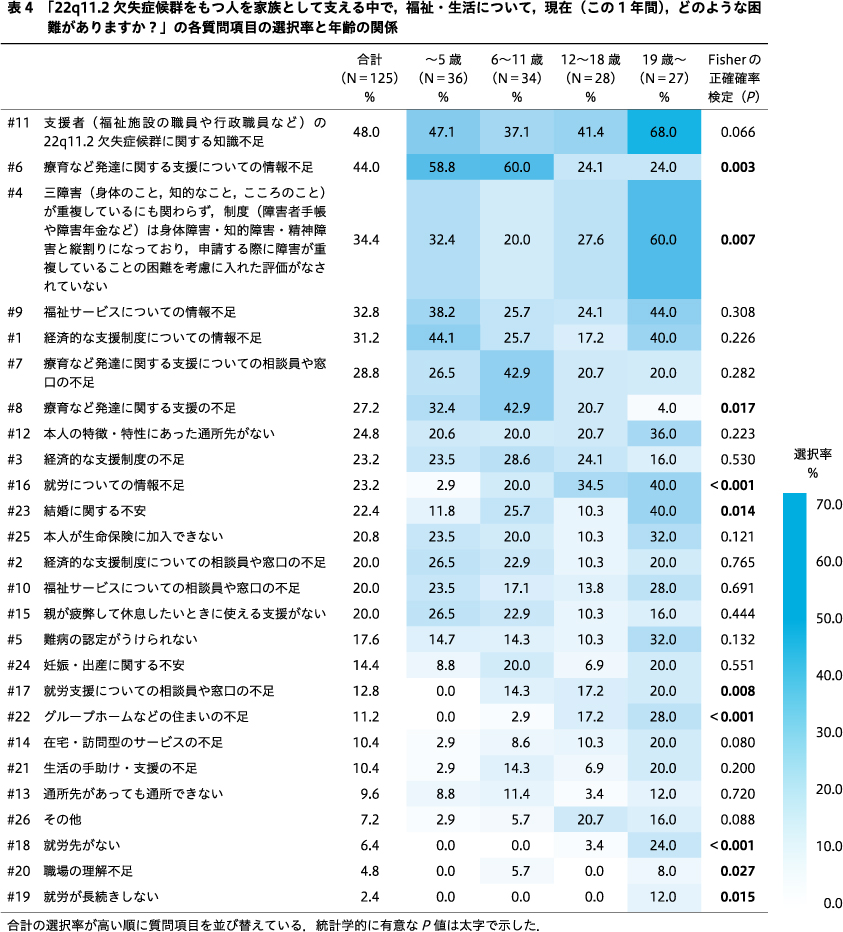

2.量的解析

「22q11.2欠失症候群をもつ人を家族として支える中で,福祉・生活について,現在(この1年間),どのような困難がありますか? 当てはまるものすべてを選んでください.どのカテゴリーにあてはまるかわからないものがあれば,「その他」の欄に記載してください」という選択式質問に対する,各質問項目の選択率を年齢層ごとに示した(表4).全体の上位3項目は,「#11 支援者の22q11.2欠失症候群に関する知識不足」(48.0%),「#6 療育など発達に関する支援についての情報不足」(44.0%),「#4 三障害が重複しているにも関わらず,制度は身体障害・知的障害・精神障害と縦割りになっており,申請する際に障害が重複していることの困難を考慮に入れた評価がなされていない」(34.4%)であった.

各質問項目の選択率と年齢の関係に関して,全体で最も選択率の高かった「#11 支援者の22q11.2欠失症候群に関する知識不足」は,年齢層にかかわらずみられる困難であった.年齢層ごとの差がみられた質問項目としては,療育(「#8 療育など発達に関する支援の不足」「#6 療育など発達に関する支援についての情報不足」)に関連する項目が年少で多く,就労(「#16 就労についての情報不足」「#18 就労先がない」「#17 就労支援についての相談員や窓口の不足」「#19 就労が長続きしない」)や結婚(「#23 結婚に関する不安」),住まい(「#22 グループホームなどの住まいの不足」)に関連する項目が年長に多いなど,ライフステージに応じた困難の移り変わりを反映しているものと考えられた.「#20 職場の理解不足」は6~11歳と19歳~と二峰性の分布であり,詳細は未聴取であるものの,養育者と本人それぞれの職場に関する記載である可能性が考えられた.「#4 三障害が重複しているにも関わらず,制度は身体障害・知的障害・精神障害と縦割りになっており,申請する際に障害が重複していることの困難を考慮に入れた評価がなされていない」は~5歳から6~11歳にかけて一旦選択率が下がるものの,12~18歳から19歳~にかけて再び増加していた.

3.質的解析

「障害年金や障害者手帳,難病の認定などの福祉制度の利用にあたって,疾患や障害が重複していることによって生じた困難があれば,自由に記載してください」という自由記述式質問への回答についてのテーマ分析では,情報提供の不足,制度利用に関する困難,心理的抵抗の3つのカテゴリーが見いだされた(表5).情報提供の不足は「疾患概念がわかりにくい」「疾患の情報を手に入れにくい」,制度利用に関する困難は「制度が足りない,不便,わかりにくい」「縦割りで総合的な対応がなされない」「重複障害としての重症度が評価されない」「支援者の知識が足りない」,心理的抵抗は「障害者として制度を利用することに抵抗がある」をそれぞれサブカテゴリーとして含んでいた.

「福祉サービスにおいて,22q11.2欠失症候群をもつ本人とその親には,どのような支援が必要だと思いますか?」という自由記述式質問への回答についてのテーマ分析では,情報提供,総合的な支援,専門的な知識を有した支援者,制度の充実の4つのカテゴリーが見いだされた(表6).情報提供は「疾患に関する情報提供」「疾患に関する世間の理解」,総合的な支援は「総合的な相談窓口」,専門的知識を有した支援者は「本人,親と一緒に考える支援者」「家庭と関係機関の間に入る支援者」,制度の充実は「本人の特性に配慮した支援」「既存の支援の拡大」「重複障害に配慮した支援」「居住地による格差の是正」「親が高齢化した後の支援」「親のための支援」「前向きになれる支援」をそれぞれサブカテゴリーとして含んでいた.

III.考察

本研究では,ウェブアンケート調査における選択式回答の量的解析と自由記述式回答の質的解析を組み合わせることで,22q11DSのある人と家族の福祉制度に関する困難とニーズが示された.

量的解析の結果からは,年少であるほど療育に関する選択率が高く,年長であるほど就労や結婚,住居に関する選択率が高いなど,年齢に応じた困難の変化が示唆された.22q11DSでは先天性の身体疾患や知的障害に加え,思春期以降に統合失調症をはじめとする精神疾患を合併することが多い.家族の立場では精神的な問題が身体的な問題以上に対応しづらいと感じられ,早期の精神症状の徴候や本人への説明の仕方に関する情報が求められている,という報告もある2).8歳から24歳までの間に全IQが平均7点低下するともいわれ39),一個人のなかでも年齢とともに疾患の表現型が変化していく.例えば乳幼児期に先天性身体疾患への医療的介入や運動・言語の発達に注意が払われていたのが,学齢期には学業や友人との関係性が重視されるようになり,思春期以降には自立,精神疾患に伴う行動,再発の懸念などが焦点になっていくなど19),ライフステージに沿った生活環境の変化も関与しながら,中心的な課題は移り変わっていく.このように年齢とともに移り変わっていく課題を支援するうえで,一人の支援者が継続してかかわることが難しい既存の制度設計では十分とは言いがたい.特に小児期から成人期への移行に際しては,小児科から身体各科・精神科への医療的なトランジションが大きな課題となっている.縦割りの制度設計のなかで,家族がコーディネーターとなり新たな支援者との間をとりもつことの負担も大きい15).代表的な精神疾患である統合失調症のある人の養育者は,身体疾患としての神経疾患のある人の養育者と比べて,肉体的,経済的負担は相対的に小さいにもかかわらず,スティグマなどの社会的不寛容の影響が重なるため,後者と同様に養育の負担を重く感じていることが指摘されている4).重複障害を特徴とする22q11DSでは身体障害と精神障害の性質を併せもつため,これらが単独で生じた場合よりもさらに重い負担を養育者に課すことは想像に難くない.

重複障害について考慮されない困難は幼児期から学齢期にかけて一旦選択率が下がるものの,19歳以上で再び増加していた.22q11DSでは身体・知的・精神の三障害がそれぞれ軽症から重症まで個人差をもって重複するため,単一の疾患を対象とした制度にあてはまりにくい.例えば,心疾患のために知的障害の支援の枠組みで体力的についていけなかったり,逆に知的障害のために身体障害の枠組みである病弱特別支援学校への入学を阻まれたりすることがある.既存の枠組みのもとで提供される定型的な支援が,重複障害をかかえている場合には必ずしもニーズに沿ったものとならないことを,支援者は知っておく必要がある16).2017年・2019年に改訂された文部科学省による特別支援学校学習指導要領では「重度重複者等に関する特例」が「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」に改められるなど,重複障害を念頭においた施策もなされつつあるが23)24),実際は現場での学校や教諭の対応に負う部分も大きい.また,22q11DSは2015年より国の難病に指定されたものの,医療費助成の支給認定にあたっては心疾患の重症度(New York Heart Association機能分類でII度以上)が要件となっており,その他の合併症に伴う困難が十分に考慮されているとはいえない.さらに,18歳の3月末を境に小児を対象とするサービスが利用できなくなり,それまでの居場所や支援者から切り離されてしまうという制度上の「18歳の壁」の存在も知られており16),本研究において19歳以上の選択率が増加した理由の1つと考えられる.

量的解析と質的解析の双方において,支援者の理解や知識の不足は多くの回答者が指摘した点であった.これは22q11DSの質的研究における主要なテーマとなっており,多くの親が自分の子どもの受けるべきケアとサポートのために戦わなければならないように感じていた38).世間における22q11DSの認知度が低いことから,疾患そのものについて説明する困難も大きい15).同じく染色体起因性症候群であるDown症のある人の養育者が抱える困難やニーズ13)と比較しても,疾患の認知度の低さに伴う困難は22q11DSに特徴的である.「専門家による知識の欠如が,個人的な侮辱に感じられた」と述べた報告もあり10),医師から「個人差が大きいので先のことはわからない」という説明を聞いた多くの家族が「わからない=突き放された」と感じている21).支援者は,目の前の本人や家族が支援者の知識不足などに失望していたり,周囲に対して不信感をもたざるをえなくなっていたりする可能性を考える必要がある.そのうえで,本人や家族との対話からも学びながら,専門外の分野についても広く知ろうとする姿勢が求められる.

質的解析としてのテーマ分析では,本人や家族の心理的側面に関する内容(「制度利用への心理的抵抗」「前向きになれる支援」)や,具体的に必要とされている支援に関する内容(「総合的な窓口」「家族と関係機関の間に入る支援」「居住地による格差の是正」「親のための支援」「親が高齢化した後の支援」)など,量的解析のための質問項目には含まれなかった主題も複数見いだされた.このような困難に対応していくためには,多職種・多機関の関係性を築いたうえで既存の制度設計にとらわれない支援が望まれる.22q11DSという疾患やそれに伴う多様な困難とニーズに関する支援者一人一人の理解が,その土台になることは言うまでもない.

本研究の限界として,用いられた調査票が独自に開発されたものであり,一般的に普及しているものではない点が挙げられる.しかしながら現状では当科が国内で唯一の22q11DS専門外来であり,先駆的な研究として位置づけられるものと考える.また,調査票の作成過程から22q11DSのある人の養育者が参加したことは,学術研究の共同創造としての意義もあるだろう.今後改めてアンケート調査等を行う場合には,再度本研究のテーマ分析で示された多様な主題を率直に受け止めたうえで,より本人や家族の実感に近い調査票へと改訂していくことが望まれる.

おわりに

本研究では,量的解析と質的解析を組み合わせた混合研究法によって22q11DSのある人とその家族の福祉制度に関する困難とニーズが示された.その背景には,個人のなかでも年齢とともに表現型が変わりうる疾患の特性,ライフステージに沿った生活環境の変化,制度とのミスマッチなどが複合的にかかわっていることが示唆された.22q11DSのある人とその家族の困難とニーズに対応するためには,医療的な側面に着目するだけでは不十分である.疾患やそれに伴う多様な困難とニーズに関する理解を土台とした,既存の制度設計にとらわれない支援が求められる.

利益相反

田宗秀隆:研究費・助成金など かなえ医薬振興財団研究助成金

その他の著者については,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本研究はJSPS科研費JP20H03596の補助を得て行われた.アンケートにご協力いただいた方々,またアンケートを広報いただいた22 HEART CLUBの方々,全国心臓病の子どもを守る会の方々,22q11DSの医療に携わる方々に心から感謝いたします.

1) 阿部祥子, 岡田 賢, 玉上千鶴ほか: 統合失調症様症状を契機として22q11.2 deletionと診断された1女児例. 広島医学, 56 (2); 126-128, 2003

2) Alugo, T., Malone, H., Sheehan, A., et al.: Development of a 22q11DS psycho-educational programme: exploration of the views, concerns and educational needs of parents caring for children or adolescents with 22q11DS in relation to mental health issues. Child Care Health Dev, 43 (4); 527-535, 2017![]()

3) Arinami, T., Ohtsuki, T., Takase, K., et al.: Screening for 22q11 deletions in a schizophrenia population. Schizophr Res, 52 (3); 167-170, 2001![]()

4) Awad, A. G., Voruganti, L. N. P.: The burden of schizophrenia on caregivers: a review. Pharmacoeconomics, 26 (2); 149-162, 2008![]()

5) Bassett, A. S., McDonald-McGinn, D. M., Devriendt, K., et al.: Practical guidelines for managing patients with 22q11.2 deletion syndrome. J Pediatr, 159 (2); 332-339. e1, 2011![]()

6) Braun, V., Clarke, V.: Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol, 3 (2); 77-101, 2006

7) Campbell, I. M., Sheppard, S. E., Crowley, T. B., et al.: What is new with 22q? An update from the 22q and You Center at the Children's Hospital of Philadelphia. Am J Med Genet A, 176 (10); 2058-2069, 2018![]()

8) Fung, W. L. A., Butcher, N. J., Costain, G., et al.: Practical guidelines for managing adults with 22q11.2 deletion syndrome. Genet Med, 17 (8); 599-609, 2015![]()

9) Furuya, K., Sasaki, Y., Takeuchi, T., et al.: Characteristics of 22q11.2 deletion syndrome undiagnosed until adulthood: an example suggesting the importance of psychiatric manifestations. BMJ Case Rep, 2015; bcr2014 208903, 2015![]()

10) Goodwin, J., McCormack, L., Campbell, L. E.: "You don't know until you get there": The positive and negative "lived" experience of parenting an adult child with 22q11.2 deletion syndrome. Health Psychol, 36 (1); 45-54, 2017![]()

11) Gothelf, D., Feinstein, C., Thompson, T., et al.: Risk factors for the emergence of psychotic disorders in adolescents with 22q11.2 deletion syndrome. Am J Psychiatry, 164 (4); 663-669, 2007![]()

12) Habel, A., Herriot, R., Kumararatne, D., et al.: Towards a safety net for management of 22q11.2 deletion syndrome: guidelines for our times. Eur J Pediatr, 173 (6); 757-765, 2014![]()

13) Hart, K. M., Neil, N.: Down syndrome caregivers' support needs: a mixed-method participatory approach. J Intellect Disabil Res, 65 (1); 60-76, 2021![]()

14) 市田蕗子, 赤木禎治, 池田智明ほか: 成人先天性心疾患診療ガイドライン(2017年改訂版). 2018 (https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2017_ichida_h.pdf) (参照2022-11-16)

15) Karas, D. J., Costain, G., Chow, E. W. C., et al.: Perceived burden and neuropsychiatric morbidities in adults with 22q11.2 deletion syndrome. J Intellect Disabil Res, 58 (2); 198-210, 2014![]()

16) 熊倉陽介: 身体・知的・精神の重複障害のある人のトランジション. 人生行動科学としての思春期学 (笠井清登, 岡ノ谷一夫ほか編). 東京大学出版会, 東京, p.251-265, 2020

17) Levitt, H. M., Bamberg, M., Creswell, J. W., et al.: Journal article reporting standards for qualitative primary, qualitative meta-analytic, and mixed methods research in psychology:the APA Publications and Communications Board task force report. Am Psychol, 73 (1); 26-46, 2018![]()

18) 松山光一, 金原信久, 花岡晋平: 精神科救急医療施設への入院後, 治療抵抗性統合失調症の可能性を検討するなかで, 先天性心疾患の既往が手がかりとなり, 22q11.2欠失症候群と診断された1例―精神科救急単科病院, 臨床現場からの報告―. 精神経誌, 124 (4); 233-238, 2022

19) McDonald-McGinn, D. M., Sullivan, K. E., Marino, B., et al.: 22q11.2 deletion syndrome. Nat Rev Dis Primers, 1; 15071, 2015![]()

20) McDonald-McGinn, D. M.: 22q11.2 deletion syndrome: a tiny piece leading to a big picture. Am J Med Genet A, 176 (10); 2055-2057, 2018![]()

21) 三ツ井幸子: 医療を必要とする子供の家族の立場から. 人生行動科学としての思春期学 (笠井清登, 岡ノ谷一夫ほか編). 東京大学出版会, 東京, p.287-298, 2020

22) 門家千穂, 氏家 寛, 和気洋介ほか: 統合失調症様症状を呈した22q11.2欠失症候群の1例. 精神医学, 46 (2); 187-190, 2004

23) 文部科学省: 特別支援学校 幼稚部教育要領 小学部・中学部学習指導要領. 2017 (https://www.mext.go.jp/content/20200407-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf) (参照2022-11-16)

24) 文部科学省: 特別支援学校 高等部学習指導要領. 2019 (https://www.mext.go.jp/content/20200619-mxt_tokubetu01-100002983_1.pdf) (参照2022-11-16)

25) Morishima, R., Kumakura, Y., Usami, S., et al.: Medical, welfare, and educational challenges and psychological distress in parents caring for an individual with 22q11.2 deletion syndrome: A cross-sectional survey in Japan. Am J Med Genet A, 188 (1); 37-45, 2022![]()

26) 22q-pedia. (https://22q-pedia.net/) (参照2022-11-16)

27) Ohi, K., Hashimoto, R., Yamamori, H., et al.: How to diagnose the 22q11.2 deletion syndrome in patients with schizophrenia: a case report. Ann Gen Psychiatry, 12 (1); 29, 2013![]()

28) 小野 博: 22q11.2欠失症候群. 指定難病ペディア2019(水澤英洋, 五十嵐 隆ほか監, 日本医師会生涯教育シリーズ). 診断と治療社, 東京, p.301, 2019

29) Sugama, S., Namihira, T., Matsuoka, R., et al.: Psychiatric inpatients and chromosome deletions within 22q11.2. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 67 (6); 803-806, 1999![]()

30) 竹本幸司, 松浦健治, 徳田桐子ほか: 副甲状腺機能低下症の治療により統合失調症様症状が改善した22q11.2欠失症候群の1例. 日本小児科学会雑誌, 113 (8); 1245-1246, 2009

31) 田宗秀隆, 西村文親, 越山太輔ほか: 先天奇形および神経発達障害を有しつつも, 成人後に幻聴が出現するまで未診断で経過した22q11.2欠失症候群の1例. 精神経誌, 119 (1); 9-16, 2017

32) 田宗秀隆, 越膳航平, 熊倉陽介: 22q11.2欠失症候群―精神・身体・知的の3障害の統合的支援―. 医学のあゆみ, 261 (10); 981-987, 2017

33) Tamune, H., Kumakura, Y., Morishima, R., et al.: Toward co-production of research in 22q11.2 deletion syndrome: Research needs from the caregiver's perspective. Psychiatry Clin Neurosci, 74 (11); 626-627, 2020![]()

34) Tastuzawa, Y., Sekikawa, K., Suda, T., et al.: An interictal schizophrenia-like psychosis in an adult patient with 22q11.2 deletion syndrome. Epilepsy Behav Case Rep, 3; 36-38, 2015![]()

35) 東京大学医学部附属病院精神神経科: 22q11.2欠失症候群のある人とその家族の統合的支援のためのガイダンス(Ver1.1). 2021 (https://22q-pedia.net/wp/wp-content/uploads/2021/06/Guidance1_1_20220111.pdf) (参照2022-11-16)

36) Toyosima, M., Maekawa, M., Toyota, T., et al.: Schizophrenia with the 22q11.2 deletion and additional genetic defects: case history. Br J Psychiatry, 199 (3); 245-246, 2011![]()

37) 22 HEART CLUB. (http://22hc.com/) (参照2022-11-16)

38) Vo, O. K., McNeill, A., Vogt, K. S.: The psychosocial impact of 22q11 deletion syndrome on patients and families:a systematic review. Am J Med Genet A, 176 (10); 2215-2225, 2018![]()

39) Vorstman, J. A. S., Breetvelt, E. J., Duijff, S. N., et al.: Cognitive decline preceding the onset of psychosis in patients with 22q11.2 deletion syndrome. JAMA Psychiatry, 72 (4); 377-385, 2015![]()

40) 全国心臓病の子どもを守る会. (https://www.heart-mamoru.jp/) (参照2022-11-16)