電気けいれん療法(ECT)は80年以上うつ病に最も有効な治療であり続けてきたが,その作用機序には不明な点も多い.著者らが行った頭部MRIを用いたECTの作用機序研究からは以下のことがわかった.(i)ECTは海馬の体積を一過性に増大させ,寛解に至った者は寛解に至らなかった者と比べて海馬歯状回の体積増大が大きかった,(ii)ECTの脳体積への影響は海馬のみならず広範な領域に認めたが,臨床効果と関連のある変化とない変化が混在していた,(iii)最も大きい体積変化を認めた右海馬の体積増大はECTの回数と発作時間と関連を認めた,(iv)ECTは安静時機能的結合の変化をもたらし,右海馬と腹内側前頭前皮質の機能的結合の上昇がうつ症状の改善と関連していた.これらの結果から,ECTは海馬の可塑性を一過性に上昇させ,神経回路の変化を引き起こすことで臨床効果を発現することが考えられた.現在,ECTの作用機序研究は多施設共同大規模研究に移行している.一方で臨床研究の結果と比較可能な基礎研究から細胞生物学的現象の解明も行う必要がある.また,著者らはECTの同意に関する倫理的問題の研究も行ってきた.臨床現場では精神症状のために本人が治療に同意できない場合にもECTの施行判断を迫られることが少なくない.著者らの調査では家族同意に基づくECTを受けた方でも8割以上はECTの結果に満足していた.本人同意のないECTの施行判断には倫理的な知識の枠組みとともに,ECTで改善が見込める適切な症例の見極めが重要である.ECTの倫理的課題に関しては,国際比較や倫理学者との議論を通じたコンセンサス形成を行うとともに,ECTの適切な普及が望まれる.

https://doi.org/10.57369/pnj.23-059

はじめに

人間の行動,思考,記憶といった機能は,1つの神経細胞ではなく神経回路の働きで発現すると考えられている.近年の研究から精神疾患の脳神経基盤として神経回路の異常が指摘され,神経回路への介入方法としてニューロモデュレーションの治療応用が注目されている.わが国では,電気けいれん療法(electroconvulsive therapy:ECT)と反復経頭蓋磁気刺激(repetitive transcranial magnetic stimulation:rTMS)がすでに保険収載されている.諸外国ではうつ病に対する迷走神経刺激,強迫症に対する脳深部刺激(deep brain stimulation:DBS)が治療として承認されている一方,わが国ではいずれもてんかんやパーキンソン病などの神経疾患に対する治療の承認のみである(DBSについては拙著を参考にされたい22)).本稿では,著者らが行ってきたECTの作用機序研究と,本人同意のないECTに関する臨床研究を中心にこの領域の現状と今後について述べたい.

I.ECTの臨床的特徴

1.ECTの歴史と現在

1930年代には,精神病とけいれん発作が拮抗するという「生物学的拮抗説」が受け入れられており,精神病患者にけいれん誘発を試みたところ有効性が確認された.当初は樟脳などを用いた化学的けいれん誘発が行われていたが,薬物投与からけいれん発作が起きるまでに患者が恐怖に苛まれる,発作の誘発が確実でない,などの問題があった.1938年にイタリアのCerletti, U. らが頭部を通電することで簡便かつ安価にけいれん発作を誘発できる手技を開発した.ECTの作用機序を考えるうえで,電気刺激があくまでも簡便で確実な発作誘発を目的に導入されたという歴史的経緯は興味深い(ECTの歴史は文献16に詳しい).

ECTは,わが国では統合失調症に対する施行が多いが,国際的にはうつ病やカタトニアに対して最も有効かつ即効性のある治療として認識されている2).臨床的にはECTを行うかどうかの判断は診断名だけではなく状態像(自殺の危険が切迫している,拒食・低栄養・脱水などの身体的衰弱がある,昏迷,焦燥を伴う重症精神病状態など)を考慮して行うことが重要である7).

2.老年精神医学におけるECT

ECTはうつ状態,躁状態,幻覚妄想状態,昏迷状態など幅広い治療スペクトラムを有するが,著者はそのなかでも老年期うつ病,特に精神病性うつ病に対して重要な治療法であると考えている.老年期うつ病は妄想の出現が多いなど成人期のうつ病とは病像が異なり,アルツハイマー病をはじめとした認知症のリスク要因で,臨床的にはレビー小体型認知症との鑑別を求められることも少なくない.さらに副作用により十分な薬物療法を行えないこともしばしば経験する.

ECTの治療反応良好因子としてうつ病エピソードの短さ5),高齢であること,精神病症状32)が知られている.高齢であること自体がECTの治療反応の高さと関連しているというよりは,老年期うつ病で頻度の高い精神運動機能異常(制止や焦燥),精神病症状がECTに反応しやすく,年齢とECTの治療反応の関係を媒介している33)ということなのだと思われる.

高齢者へのECTの施行に関して,認知機能への影響が危惧されるかもしれない.しかし,ECTの認知機能への影響は一過性であり15),デンマークの国民研究ではECT受療は認知症の発症率上昇と関連しておらず,70歳以上ではECT受療が認知症の発症率低下と関連していた10).ECTは電極配置や電気刺激量により認知機能への影響が変わるため,効果と副作用のバランスを考慮した工夫を行うことで高齢者にも安全に施行可能である.

3.老年精神医学とECTに関連した研究

老年精神医学とECTに関して,われわれは以下の3つの疑問に対する研究を行った.1つ目は老年期うつ病の背景病態に脳アミロイド蓄積が関連しているかという疑問である23).ベルギーのKU Leuven大学にて収集された100名の老年期うつ病と健常者の脳アミロイドPET,MRIの解析を行った結果,老年期うつ病では左海馬,左側頭―頭頂葉領域の体積低下を認め,その体積低下は老年期うつ病における聴覚性言語性記憶の低下と関連していた.しかし仮説とは異なり,老年期うつ病には健常者と比較して脳アミロイド蓄積の上昇を認めず,さらに脳アミロイド蓄積とうつ症状,認知機能,脳体積との関連も認めなかった.近年の報告6)も合わせると,老年期うつ病の病態に脳アミロイド蓄積は関係がない可能性が高く,認知症との密接な関連という背景からはタウやシナプス密度などの関与を調べる必要性が示唆された.

2つ目は精神病症状の有無でうつ病の脳構造に違いを認めるか,その違いがECTの反応性と関連しているかという疑問である30).国際コンソーシアムであるGlobal ECT-MRI Research Collaboration(GEMRIC)のデータベースを用いて,ECT前後の老年期うつ病108名の頭部MRIデータを解析した.治療前の有症状期に精神病症状を伴ううつ病は精神病症状を伴わないうつ病と比較して前頭―側頭―頭頂領域の体積低下を認め,ECT後の寛解期においても内側前頭前皮質の体積低下を認めた.内側前頭前皮質の体積低下は症状の有無によらず一貫して検出され,状態像によらない精神病性うつ病のtrait markerである可能性が示唆された.しかし,両群間でECTによる縦断的な脳体積変化に違いは認めず,精神病性うつ病におけるECTの治療効果の高さを説明する機序について脳体積以外に脳機能などを調べる必要性が示唆された.

3つ目は老年期の精神症状の背景に神経疾患があってもECTは有効かという疑問である.著者の所属する施設では近年パーキンソン病の精神症状に対するECTの施行件数が増えてきていたため,神経内科と共同でパーキンソン病に対するECTのシステマティックレビュー・メタ解析を行った24).その結果,ECTはパーキンソン病のうつ症状,精神病症状,運動症状に有効であること,運動症状のほうが精神症状よりも改善が早いこと,認知機能への影響やせん妄の発現は電極配置やパルス幅の調整など,施行方法の工夫で低減が可能なこと,DBS施行後の症例でもECTは安全に行えることなどがわかった.パーキンソン病の精神症状,特に幻覚・妄想状態に対して薬剤調整に難渋することが多いため,神経内科と精神科の連携は重要であり,治療の選択肢としてECTを検討することも必要かもしれない.

II.ECTの海馬への影響の検討

ECTは80年以上の歴史がありながら,その作用機序には不明な点が多い.ECTの作用機序解明が重要な理由は,ECTの科学性を高めることでECTへの誤解や偏見を減らすとともに,ECTの効果・副作用発現にかかわる神経基盤の特定から,即効性と高い有効性を維持しながら副作用の少ない新しい治療法の開発につなげられるからである.

基礎研究においては,神経新生を阻害する処置を行った齧歯類で抗うつ薬とECTの抗うつ効果の消失が確認され13)14),海馬歯状回における神経新生が抗うつ効果発現に必要と考えられている.われわれは,海馬の可塑性がうつ病治療に重要であるという神経可塑性仮説に沿った一連の研究を行ってきた25).はじめに,ECT前後でMRIを施行した研究を対象としてメタ解析を行った18).その結果,ECTはヒトの海馬体積増大を促し,その増大の程度は年齢と負の相関を認めたが,臨床効果との関連は見出せなかった.次に,駒木野病院にて臨床的にECTを受けたうつ病あるいは双極性障害25名を対象に頭部MRIを治療前後と3ヵ月後に3回施行する縦断研究を行った.基礎研究の知見を参考に,海馬の歯状回に着目したデータ解析を行ったところ,ECT施行後に寛解に至った者は寛解に至らなかった者と比べて体積増大が有意に大きかったが,体積変化は一過性でECT終了3ヵ月後には治療前の体積に戻っていた19)20).さらに,ECTによる海馬の機能的結合に着目した解析を行ったところ,右海馬と腹内側前頭前皮質の機能的結合性の上昇がうつ症状の改善と正の相関を認めた26).その一方,左海馬の機能的結合の変化とうつ症状の改善には有意な相関を認めず,海馬の体積増大と機能的結合の変化に有意な相関を認めなかった.また,海馬に限らず脳体積の変化を全脳レベルで調べたところ,両側の前頭―側頭―頭頂皮質,海馬,扁桃体,尾状核などを中心に幅広い領域で体積増大を認めた27).しかし,そのなかで臨床効果と関連を認めた部位は右前頭側頭部に限局しており,臨床効果と関連する変化と関連しない変化が混在していた.

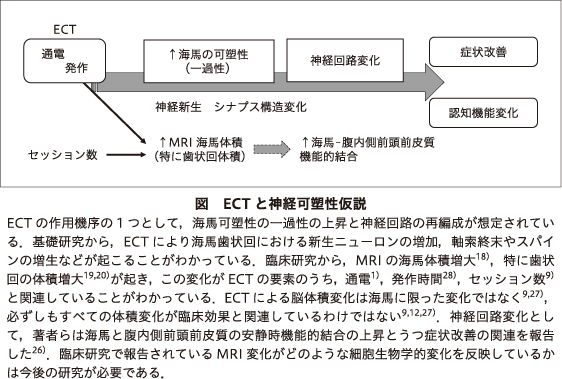

これらの一連の研究から,ECTは海馬の可塑性を一過性に上昇させ,神経回路変化を引き起こすことで臨床効果を発現することが想定された(図).GEMRICの大規模データセットによる検討でもECT施行後の海馬体積増大は確認されており9),メタ解析では海馬のなかでも歯状回の体積変化が最も大きかった3).しかし,GEMRICの大規模データ解析ではECTの脳体積への影響は海馬に特異的ではなかった.また,多変量解析では脳体積変化と臨床症状の改善に有意な相関を認めていたが,単変量解析では脳体積変化と臨床効果に関連を認めた脳部位はなかった12).なお,ECT施行後の海馬体積増大が単に浮腫性変化である可能性については否定的な知見が報告されている4)8).

ECTによる海馬体積増大は繰り返し再現されている現象だが,ECTのどの要素がこの体積増大と関係しているかはわかっていなかった.われわれはベルギーのKU Leuven大学にて収集された右片側性のECTを受療した老年期うつ病30名の頭部MRIデータを用いて,ECTによる体積増大が全脳レベルでどの組織に認めるか,さらに最も大きい変化を認めると考えられる右海馬―扁桃体の体積増大に電気刺激や発作が関連しているかどうかを調べた28).その結果,ECTによる脳体積増大は両側性かつ広範囲の灰白質に認め,脳室の容積減少を認めたが,白質の体積変化は認めなかった.各脳部位におけるECTの電気刺激量は電極からの距離との関連を認めたが,脳体積変化とは関連していなかった.また,最も体積増大が大きかった右海馬―扁桃体の変化はECTのセッション数と発作時間と有意な関連を認めたが,電気刺激量とは関連を認めなかった.GEMRICの大規模データ解析結果では1),左の海馬,扁桃体の体積増大と電気刺激量の関連を報告しており,われわれの着目した右海馬,扁桃体の結果とは矛盾しない.これらの結果からわれわれは,少なくとも電気刺激量の影響だけでECTによる脳体積変化を説明することはできないのではないかと考えている.

III.ECTの倫理的側面

ECTは有効性も安全性も確立された治療でありながら,さまざまな誤解や偏見に晒されている.テレビや映画ではECTが懲罰的な道具や記憶を消すための手段として描かれてきた17).このような誤ったイメージを払拭するためには,実際にECTを受けた方の意見は重要である.また,非常に重症な精神症状のために本人が治療に同意できず家族の同意に基づきECTを開始することは少なくない.本人同意のないECTは倫理的な観点から議論となる一方,臨床的には昏迷や重症な幻覚妄想状態などむしろECTでないと治療が難しいケースが多い.諸外国では本人同意のないECTは裁判所の許可を得る必要があるなど,緊急性があるにもかかわらずECT開始に時間を要する,あるいは施行できないという問題が生じている.

このような背景のもと,われわれは家族の同意でECTを受けた方は本人同意でECTを受けた方と比べて治療満足度,治療成績に違いがあるかどうかを調べた.1つ目の研究は駒木野病院にてECTを受けたうつ病あるいは双極性障害の患者とその家族97名を対象に,治療の満足度,ECTのイメージについて7段階リッカート尺度を用いて調査した21).その結果,回答者の約8割がECTの体験に対して好意的で,患者本人よりも家族のほうが有意に高い満足度だったが,本人同意の有無では回答に有意な差を認めなかった.回答者の約4分の1が自覚的認知機能の低下を訴え,自覚的認知機能の低下は機能の全体的尺度と有意な相関を認めた.また,半数以上の回答者が「ECTは最後の手段である」と考えていた.

2つ目の研究は慶應義塾大学病院にてECTを受けた168名のうつ病あるいは双極性障害の患者を対象に,本人同意の有無と臨床特性,治療成績の関係を調べた29).34名(20.2%)が家族の同意に基づきECTを受けていた.これらの患者群は本人同意でECTを受けた群と比較して,高齢でBMIが低く,うつ病エピソードの期間が短く,精神病性・メランコリー型・カタトニアの特徴をもつ割合が有意に高かった.家族同意に基づくECTの導入理由は,「早急な改善の必要性」が最も多かった.Clinical Global Impressionによる治療成績では,本人同意の有無にかかわらず約6割の寛解率と約8割の反応率で2群に有意な差を認めなかった.

臨床の行動指針として,善行(beneficience),無害(nonmaleficence),自律(autonomy),公平(justice)の4原則がある.例えば,精神症状に基づく食事摂取拒否などで身体的な衰弱も強く生命の危険があるが,精神症状のために自律性が損なわれて治療に同意できない場合,ECTで改善の見込みが十分にあり,想定される副作用を上回る益があると考えられれば,善行原則に則りECTの施行は正当化されうる.われわれが行ったアンケート調査では,家族同意に基づきECTを受けた方の8割以上が「ECTを受けてよかった」と回答し,6割以上は「また状態が悪くなったらECTを受けたい」と回答していた.公平性の原則に従えば,昏迷状態などのために本人が同意できない場合にも改善の可能性がある治療を受ける権利があり,ECTを控えることは非倫理的と考えられる場合もある11).われわれが行ったシステマティックレビュー・メタ解析の結果31),現在までに14ヵ国から研究報告がされ,本人同意のあるECTと比較して,本人同意のないECTは有意に有効性が高く,副作用や長期的予後に有意な差はなかった.また,ECTにより自律性が改善されることも報告されている.臨床的には再発時にECTを受けたいかどうかの事前指示の活用なども有効かもしれない.

IV.ECT研究の今後

近年は世界的な流れとして,さまざまな領域で大規模データベース構築とビッグデータ解析が進められている.ECTの領域でも国際コンソーシアムであるGEMRICが結成され,ECTに関連したMRIデータ蓄積やワーキンググループの結成が行われている.国内でも,著者らのグループは戦略的国際脳科学研究推進プログラム(国際脳,三村班)として,京都大学,国立精神・神経医療研究センターと共同研究を行い,ECTのみならず薬物療法,認知行動療法,rTMSに伴う脳構造・機能の縦断的な変化に関する大規模データセットの構築を行っている.今後は国際競争力のあるデータセットから強固なエビデンス創出を行いたいと考えている.

一方で,ECTの作用機序解明には大規模研究のみならず,小規模でも重要な問いに答えを出せるデザインの研究も必要であると感じている.基礎研究は脳に対する操作から,生物学的現象の因果関係を知ることができる臨床研究にはない強みがある.われわれはリバーストランスレーショナル研究として,ECTによる海馬体積増大を説明する細胞生物学的要因の特定を目的としたマウスECT―MRI研究を開始した.海馬の神経新生は新しい抗うつ薬のターゲットとして認識されているが,うつ病の改善に必要な変化が神経新生なのか,それともシナプスの変化などその他の可塑的変化なのかは十分にわかっていない.ECTという最も有効な治療で引き起こされる脳の変化のなかから,うつ病の回復には何が本当に重要な変化なのかを突きとめたいと思っている.

おわりに

現時点では患者や家族に「ECTはどうして効くのかはわかっていませんが,効果はあることがわかっています」と説明せざるをえないかもしれない.正確には,何もわかっていないわけではなく,ECTにより引き起こされる脳あるいは全身の変化について多くのことがわかってきている.しかしながら,どの変化がECTの高い臨床効果あるいは認知機能への影響(もしくはその両方)と関係しているのかが整理されていないことが課題となっていると思われる.また,ECTの生物学的研究は近年増加傾向にあるものの,研究結果が臨床現場で説明しやすい言葉に変換されていないことも今後の課題であると感じている.

ECTはすでに80年以上の歴史がある.この間にさまざまな精神科治療学の発展があったものの,ECTが現在でも最も有効な治療であるということは驚くべきことだと思う.100年後には,「過去にはこんなことを治療としてやっていたのか」と振り返られるくらい,精神科治療学に劇的な変化が起こっていて欲しい.しかしその一方,ECTは100年後も「最も有効な治療」として説明されているのではないか,と密かに期待もしている.

最後になりましたが,この度は精神医学奨励賞という名誉ある賞を受賞させていただき,誠にありがとうございました.今後もこの受賞を励みとして,精神医学の発展に寄与できるような研究を続けられたらと思います.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Argyelan, M., Oltedal, L., Deng, Z. D., et al.: Electric field causes volumetric changes in the human brain. Elife, 8; e49115, 2019![]()

2) Espinoza, R. T., Kellner, C. H.: Electroconvulsive therapy. N Engl J Med, 386 (7); 667-672, 2022![]()

3) Gryglewski, G., Lanzenberger, R., Silberbauer, L. R., et al.: Meta-analysis of brain structural changes after electroconvulsive therapy in depression. Brain Stimul, 14 (4); 927-937, 2021![]()

4) Gyger, L., Ramponi, C., Mall, J. F., et al.: Temporal trajectory of brain tissue property changes induced by electroconvulsive therapy. Neuroimage, 232; 117895, 2021![]()

5) Haq, A. U., Sitzmann, A. F., Goldman, M. L., et al.: Response of depression to electroconvulsive therapy: a meta-analysis of clinical predictors. J Clin Psychiatry, 76 (10); 1374-1384, 2015![]()

6) Mackin, R. S., Insel, P. S., Landau, S., et al.: Late-life depression is associated with reduced cortical amyloid burden: findings from the Alzheimer's disease neuroimaging initiative depression project. Biol Psychiatry, 89 (8); 757-765, 2021![]()

7) 三村 將編: 精神科レジデントマニュアル, 第2版. 医学書院, 東京, 2022

8) Nuninga, J. O., Mandl, R. C. W., Froeling, M., et al.: Vasogenic edema versus neuroplasticity as neural correlates of hippocampal volume increase following electroconvulsive therapy. Brain Stimul, 13 (4); 1080-1086, 2020![]()

9) Oltedal, L., Narr, K. L., Abbott, C., et al.: Volume of the human hippocampus and clinical response following electroconvulsive therapy. Biol Psychiatry, 84 (8); 574-581, 2018![]()

10) Osler, M., Rozing, M. P., Christensen, G. T., et al.: Electroconvulsive therapy and risk of dementia in patients with affective disorders: a cohort study. Lancet Psychiatry, 5 (4); 348-356, 2018![]()

11) Ottosson, J. O., Fink, M.: Ethics in Electroconvulsive Therapy. Routledge, New York, 2004

12) Ousdal, O. T., Argyelan, M., Narr, K. L., et al.: Brain changes induced by electroconvulsive therapy are broadly distributed. Biol Psychiatry, 87 (5); 451-461, 2020![]()

13) Santarelli, L., Saxe, M., Gross, C., et al.: Requirement of hippocampal neurogenesis for the behavioral effects of antidepressants. Science, 301 (5634); 805-809, 2003![]()

14) Schloesser, R. J., Orvoen, S., Jimenez, D. V., et al.: Antidepressant-like effects of electroconvulsive seizures require adult neurogenesis in a neuroendocrine model of depression. Brain Stimul, 8 (5); 862-867, 2015![]()

15) Semkovska, M., McLoughlin, D. M.: Objective cognitive performance associated with electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. Biol Psychiatry, 68 (6); 568-577, 2010![]()

16) ショーター,E., ヒーリー,D.: <電気ショック>の時代―ニューロモデュレーションの系譜― (川島啓嗣, 青木宣篤, 植野仙経ほか訳). みすず書房, 東京, 2018

17) Sienaert, P.: Based on a true story? The portrayal of ECT in international movies and television programs. Brain Stimul, 9 (6); 882-891, 2016![]()

18) Takamiya, A., Chung, J. K., Liang, K. C., et al.: Effect of electroconvulsive therapy on hippocampal and amygdala volumes: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry, 212 (1); 19-26, 2018![]()

19) Takamiya, A., Plitman, E., Chung, J. K., et al.: Acute and long-term effects of electroconvulsive therapy on human dentate gyrus. Neuropsychopharmacology, 44 (10); 1805-1811, 2019![]()

20) Takamiya, A., Nuninga, J. O., Mandl, R. C. W., et al.: Volume increase of the dentate gyrus induced by electroconvulsive therapy: shedding light on the clinical relevance of plasticity in the hippocampus. J ECT, 35 (4); e57-58, 2019![]()

21) Takamiya, A., Sawada, K., Mimura, M., et al.: Attitudes toward electroconvulsive therapy among involuntary and voluntary patients. J ECT, 35 (3); 165-169, 2019![]()

22) 髙宮彰紘, 福村麻里子, 小杉健三ほか: うつ病への脳深部刺激(DBS)療法―脳外科医と精神科医の視点から―. 精神医学, 63 (12); 1825-1832, 2021

23) Takamiya, A., Vande Casteele, T., Koole, M., et al.: Lower regional gray matter volume in the absence of higher cortical amyloid burden in late-life depression. Sci Rep, 11 (1); 15981, 2021![]()

24) Takamiya, A., Seki, M., Kudo, S., et al.: Electroconvulsive therapy for Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Mov Disord, 36 (1); 50-58, 2021![]()

25) Takamiya, A., Kishimoto, T., Mimura, M.: What can we tell about the effect of electroconvulsive therapy on the human hippocampus? Clin EEG Neurosci, 15500594211044066, 2021![]()

26) Takamiya, A., Kishimoto, T., Hirano, J., et al.: Neuronal network mechanisms associated with depressive symptom improvement following electroconvulsive therapy. Psychol Med, 51 (16); 2856-2863, 2021![]()

27) Takamiya, A., Kishimoto, T., Hirano, J., et al.: Association of electroconvulsive therapy-induced structural plasticity with clinical remission. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 110; 110286, 2021![]()

28) Takamiya, A., Bouckaert, F., Laroy, M., et al.: Biophysical mechanisms of electroconvulsive therapy-induced volume expansion in the medial temporal lobe: a longitudinal in vivo human imaging study. Brain Stimul, 14 (4); 1038-1047, 2021![]()

29) Takamiya, A., Bouckaert, F., Sienaert, P., et al.: Electroconvulsive therapy for patients with depression who lack capacity for consent: doing good and doing no harm. J ECT, 37 (3); 171-175, 2021![]()

30) Takamiya, A., Dols, A., Emsell, L., et al.: Neural substrates of psychotic depression: findings from the Global ECT-MRI Research Collaboration. Schizophrenia Bull, 48 (2); 514-523, 2022![]()

31) Takamiya, A., Sienaert, P., Gergel, T., et al.: Effectiveness of electroconvulsive therapy in patients lacking decision making capacity: a systematic review and meta-analysis. Brain Stimul, 15 (5); 1246-1253, 2022![]()

32) van Diermen, L., van den Ameele, S., Kamperman, A. M., et al.: Prediction of electroconvulsive therapy response and remission in major depression: meta-analysis. Br J Psychiatry, 212 (2); 71-80, 2018![]()

33) van Diermen, L., Poljac, E., van der Mast, R., et al.: Toward targeted ECT: the interdependence of predictors of treatment response in depression further explained. J Clin Psychiatry, 82 (1); 20m13287, 2020![]()