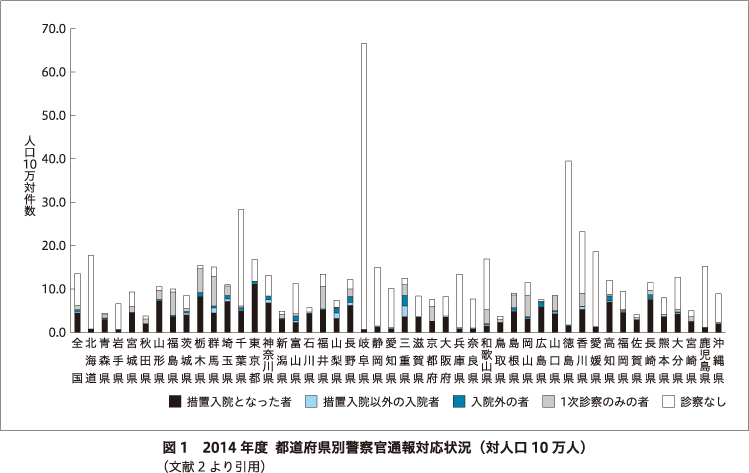

措置通報において最も多くを占める警察官通報については,2016年から2017年にかけて厚生労働省が実施した「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において,都道府県および政令指定都市別の人口10万人あたりの警察官通報数,通報後に措置診察に至る割合および警察官通報から措置入院となる割合などには大きな地域差があることが指摘された.これを受け,著者らの研究班では警察官通報に係る調査および精神科医療従事者や自治体関係者,警察関係者らとの協議を踏まえて措置入院の運用に関するガイドライン案を提示し,この案を踏まえて2018年3月27日に,厚生労働省から社会・援護局障害保健福祉部長通知として,『措置入院の運用に関するガイドライン』(障発0327第15号)が発出された.ガイドラインでは,主に自治体職員と警察官を対象として,警察官通報の受理に関すること,通報受理後の事前調査から措置診察までのプロセス,地域の関係者による協議の場の設定などに関する考え方および運用のあり方が示された.ガイドライン発出後,警察官通報の地域差はいく分是正され,地域の関係者による協議の場の設定も進みつつあるが,ガイドラインの効果については今後継続的に検証していく必要がある.緊急な医療を必要とする精神障害者を医療につなげるうえで警察官通報が重要な役割を果たしており,措置入院等の非自発的な処遇を防ぐという観点からも警察と自治体,精神科医療機関との連携は重要である.継続的な研修などを通じてガイドラインのさらなる普及を図るとともに必要に応じた改正も視野に入れつつ,地域の関係者による協議の場などを活用して警察との適切な連携を構築することは,地域精神保健医療の質の向上にもつながるものと考えられる.

https://doi.org/10.57369/pnj.23-054

はじめに

措置入院制度の創設は,1950年の『精神衛生法』制定時に遡る.以来,1965年改正時の緊急措置入院制度および入院措置の解除規定,守秘義務規定の新設など,いくつかの改正が行われ,応急入院の新設など関連する制度の変遷を経ているが,措置入院制度の骨格そのものに大きな変更は加えられていない.2001年に大阪教育大学附属池田小学校で発生した無差別殺傷事件の犯人に措置入院歴があったことから,当時,措置入院のあり方についての検討も行われているが,2003年,『心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)』が成立し,措置入院に関する制度改正は行われることなく経過した.その後も制度改正と運用適正化の必要性,特に措置通報の大半を占める警察官通報をめぐる課題は残存しており7),措置入院をめぐる警察と行政,医療機関の連携のあり方は,その課題の最たるものの1つである.

I.措置入院制度運用の地域差

措置入院制度の運用は,『精神保健及び精神障害者福祉に関する法律』(以下,『精神保健福祉法』)の逐条解説や,関連する通知などに基づいて行われている.しかし,通報の受理,措置診察の要否判断に係る業務の取り扱いなどについて,国が明確な指針を示していなかったことから,各自治体が独自に措置入院に係る業務マニュアルを整備するなど,地域の実情に応じた対応が行われてきた.警察官通報数や,通報後に措置診察に至る割合などの地域差については,これまでもたびたび指摘されてはいたが,その是正についての対応は十分とは言い難い状況であった.そのようななか,2016年7月26日に元措置入院者により引き起こされた,相模原市の障害者支援施設における戦後最大級の殺傷事件をきっかけとして,措置入院の入り口問題が大きな注目を集め,都道府県別の人口10万人あたりの警察官通報数,通報後に措置診察に至る割合および警察官通報から措置入院となる割合に大きな地域差があることがクローズアップされるに至った(図1).

前述の通り,措置入院制度の運用に関しては,国の明確な指針のないなかで,各自治体の努力により体制整備を行ってきたものであり,ある程度の地域差が生じることは避けられなかったものと考えられる.しかしながら,措置入院が,同じ法に基づく行政処分であることを踏まえれば,大きな地域差は放置してよい問題ではなく,地域差が生じた背景を検討したうえで対策を講じるべき課題を明確にすることが必要であると考えられた.

著者らは,厚生労働省により実施された47都道府県および20政令指定都市を対象とした措置入院制度運用に関するアンケートにおいて,データの研究活用について同意の得られた45都道府県および18政令指定都市の警察官通報受理の運用状況を検討するとともに,自治体および警察への措置入院制度運用に関するヒアリングを実施し,これらの結果を踏まえて措置入院制度運用の地域差に関連する要因の検討を実施した8).アンケートは,保健所などにおける警察官通報の受理手続き,警察官通報受理時の状況,措置診察の要否判断の具体的手順,措置入院運用マニュアルの有無,通報処理における専門職の関与,夜間休日の体制,精神保健指定医確保に関することなど,通報受理から措置診察に至るまでのプロセスを問う内容であり,被通報者の診断カテゴリーについては調査していない.その結果,そもそも地域差を示す根拠となる統計情報である衛生行政報告例のデータの正確性に問題があることが判明した8).すなわち,衛生行政報告例のデータに計上されている警察官通報の件数のなかには,警察から都道府県等に対し,「相談」として行った,『精神保健福祉法』第23条の通報要件に該当しないものの件数が含まれている県が複数存在していたのである.

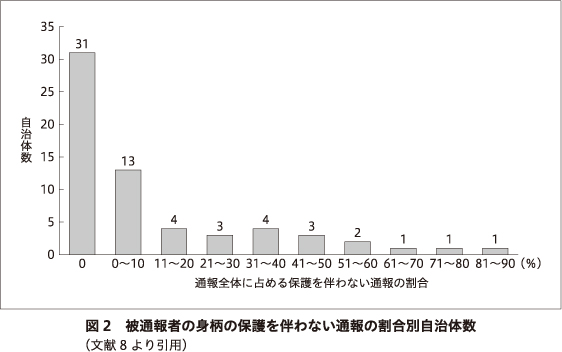

自治体職員から大きな問題であると指摘されたのが,「被通報者の身柄が確保されていない状況での通報」の地域差である.自治体アンケートによれば,都道府県と政令指定都市の約半数において,被通報者の身柄が確保されていない状況での通報が行われていた(図2)8).事前調査時に被通報者の身柄が確保されていない状況においては,自治体による事前調査自体が困難もしくは不可能となる.このため,警察が保護・逮捕などしていないことをもって自傷他害のおそれがないと考え,措置診察不要と判断される可能性が高いと考えられる.先行研究においても,警察が被通報者の保護を継続している場合は自傷他害のおそれのある可能性が高いとの認識が生じ,要措置診察と判断される可能性が高くなるとの指摘がある10)11).措置診察不要となる状況としては,被通報者が措置入院以外の入院形態で入院した後に通報書が提出される例があることや,警察において保護されていない状態での通報,警察が関与することになった事態から数日~年単位の時間が経過した後の通報,警察官が直接確認していない第三者からの情報による通報などについても指摘されている10)11).

警察および自治体職員へのヒアリングでは,自治体の相談支援体制や精神科医療へのアクセスの整備状況,自治体と警察との連携体制が,警察官通報の地域差に関連している可能性もあると考えられた.さらに,自治体職員が措置診察の要否判断の際に,医療への迅速なアクセスを重視し,原則として診察を実施することを前提に事前調査を実施している自治体がある一方で,措置診察自体が被通報者にとって強制性を伴うことなどから,そのような対応をなるべく抑制的に行うことを重視して,できるだけ措置診察を行わないような運用としている自治体もあるなど,措置診察の要否判断の際に重視する事項の違いも地域差に関連している可能性も示唆された8).

II.措置入院の運用ガイドライン

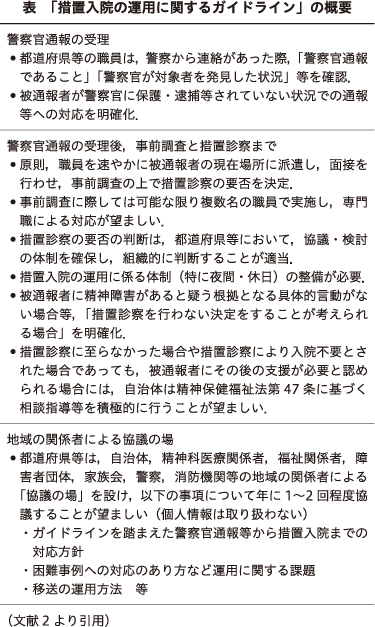

上記のような状況を踏まえて,著者らは,厚生労働省や各自治体,精神科医療関係者,警察庁および現場の警察官らなどとの協議を重ね,措置入院の運用に係る論点,それらへの対応策について整理した.著者らが研究成果物としてまとめた『措置入院の運用ガイドライン』8)をほぼ踏襲する形で,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「『措置入院の運用に関するガイドライン』について(厚生労働省障発0327第15号)」4)(以下,「ガイドライン」)が,2018年3月に厚生労働省より発出された(表).措置入院における警察との連携に関連する内容を以下に示す.

1.通報か否かの確認

この点に関しては,警察から保健所などの自治体に連絡があった際,「警察官通報」であることを確認することが求められた.このことは当然のことのように思われるが,実際には「警察官通報」と「相談」が混同される状況も起こりうる.これには,警察官通報は要式行為たることを要しない,すなわち書面を作成したり,届出を出したりといった法令に定める一定方式に従って行わなければ不成立または無効とされる行為ではないため,自治体の慣例により,文書のほか,口頭,電話などすべての通報手段を用いることが可能であることが関係している.精神障害者に関することで警察から自治体に連絡する場面は,警察官通報のほかにも『精神保健福祉法』第47条第1項の「相談」もあるため,特に口頭や電話での連絡の場合,混乱が生じやすい.通常,当該ケースにおける警察と自治体の連携は,警察から自治体への連絡で始まるのであり,最初の連携場面において,事実確認を確実に行うことが重要であることは論をまたない.

2.保護・逮捕されていない状況での通報

ガイドライン作成にあたり,特に問題となったのは,措置入院運用の地域差が生じる要因の1つとして挙げられていた「被通報者の身柄が確保されていない状況での通報」の取り扱いである.『精神保健福祉法』第23条(警察官通報)によれば,警察官は精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは,直ちに,その旨を通報しなければならないとされている.ここで問題となるのは,「発見したとき」とはどのような状況を意味するのかということである.同法第23条は,1965年の法改正前は,『警察官職務執行法』(以下,『警職法』)第3条の規定によって保護された事例についてのみ通報することとされていた.しかし,現実には,犯罪の被疑者を逮捕した後,当該被疑者に精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められた場合などに通報されるケースも多く含まれていたことから,同改正により実態に即した形に改められたものであるが,その際に「保護または逮捕したとき」ではなく「発見したとき」とされた.

法改正の経緯を鑑みれば,警察官通報の対象は,警察において保護や逮捕などがなされた事例であるといえる.しかし一方で,警察官が行う「精神錯乱者の保護」は,警職法第3条第1項に基づいて行われるが,同項は「精神錯乱により自己又は他人の生命,身体,財産に危害を及ぼすおそれのある者で,応急の救護を要すると認められる者」を保護しなければならないと規定している.すなわち警察官は,精神錯乱により自傷他害のおそれがある者であっても,その者の所在する場所や,保護によらなくてもその者を監護できるなどの状況から,直ちに応急の救護を要すると認められない場合は,法の規定に則り保護をしないこともある.例えば,被通報者が児童相談所などの施設に入所中であり,その施設の職員から警察に通報された場合で,施設内において施設職員が被通報者を監護できると判断されれば,警察官が保護していない状況での警察官通報となりうる.また,保護のうえ警察官通報を行った後であっても,状況によっては保護を解除せざるをえなくなることもある.しかしその場合でも,警察官は「精神錯乱により自傷他害のおそれがある者」を「発見」はしているため,「保護・逮捕されていない状況での通報」が生じうる,というのが警察側の主張であった8).一方,警察官通報を受理する自治体側からは,通報受理後に実施する事前調査が困難もしくは不可能となることもあり,「保護・逮捕されていない状況での通報」は容認し難いとの認識が示された.最終的には,『精神保健福祉法』と『警職法』の間の乖離がある以上,保護・逮捕を通報要件としてガイドラインに記載することはできないとの結論に至り,被通報者の身柄が確保されていない状態での通報の考え方について,例外として記載されることとなった.

被通報者の身柄が確保されていない状況での通報が起こりうる例外的な状況についてガイドラインに記載することにより,そのような通報を最小限にとどめるねらいがあったものの,実際に保護・逮捕されていない状況で通報された場合,事前調査を行う際の困難は不可避となる.したがってそのような場合は,どのような方法で事前調査すべきかについて,通報の段階で警察や被通報者の家族などと調整する必要があることについてもガイドライン中で言及された.

3.措置入院に至らなかったケースの支援

警察は,地域に密着して24時間体制で活動していることから,夜間・休日を問わず,地域の精神障害者の自傷他害行為などに係る通報や相談などを受けることが多い.このため,精神科医療を必要としている住民に対し自治体が適時適切な相談支援を行ううえでは,警察からの相談や情報提供に適切に対応することが重要である.警察と自治体の連携体制が十分であり,『精神保健福祉法』第47条に基づく自治体の相談支援が適切に提供され,必要な精神科医療へのアクセスが確保されている場合には,警察からの相談や情報提供の段階で相談支援が開始され,結果として警察官通報に至ることなく必要な医療につながることも考えられる.しかしながら,警察官に対するヒアリングでは,「相談」では相談支援や医療機関の紹介が適切に行われないため,あえて「警察官通報」とすることがあるとの声もあり,自治体によっては人的資源の確保の難しさなど,さまざまな要因により十分な支援体制がとれていない場合も少なからずあることがうかがえた.

ガイドラインにおいては,措置診察に至らなかった場合や措置診察により入院医療が不要とされた場合であっても,当該ケースに対するその後の支援が必要と認められる場合には,自治体は『精神保健福祉法』第47条に基づく相談指導などを積極的に行うことが望ましいとされた.また,当該ケースに対するその後の支援が必要と認められるが,当該ケースの居住地を管轄する自治体が措置入院の要否判断を行った自治体と異なるといった状況もしばしば起こりうる.この場合は,措置入院の要否判断を行った自治体が当該ケースの居住地を管轄する自治体に連絡し,そのケースへの支援の必要性について自治体間で情報共有を行うことが望ましいとされた.情報共有に際しては,個人情報保護法に則り,当該ケースの同意が必要であるが,実際には連携の必要性が高いケースほど同意が得られにくい傾向にあるとも考えられる.この点に関しては現行法での対応は困難であり,ガイドラインにおいては,本人の同意が前提とされている.

4.地域の関係者による協議の場

ガイドラインの策定により,これまで自治体ごとの慣例で運用されていた事項が少なくなかった措置入院制度運用の一定の平準化が期待されるものの,実際にはガイドラインに対応方法を示すことが難しく,ケースバイケースで検討するしかない状況も多々あることが想定される.そのような,きめ細かな対応が求められる状況については,警察を含む地域の関係者が措置入院の運用などについて話し合う機会などを通じて,相互理解を深め双方の認識をすり合わせていくことが重要である.

このため,ガイドラインにおいては,地域ごとに,自治体職員,精神科医療関係者,福祉関係者,障害者団体,家族会,警察,消防機関などの地域の関係者による協議の場を設け,措置入院の運用に係る課題について話し合う機会をもつことを強く推奨している.検討課題としては,例えば,ガイドラインを踏まえた警察官通報などから措置入院までの対応方針,困難事例への対応のあり方,移送の運用方法などが考えられる.このような協議の場を通じた関係者間の連携により,措置入院の運用のみならず,地域の精神障害者支援全般の質の向上も期待される.なお,ガイドラインに示されている協議の場は,措置入院の適切な運用のあり方などについて地域の関係者が協議を行うものであり,そこで個人情報を共有することは想定されていない.

III.ガイドラインの効果

ガイドラインの効果についてはまだ十分に検証されていないが,被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通報に関する変化については,参考データがある.2017年度に実施された全国の都道府県および政令指定都市を対象とした調査においては,被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通報を経験した自治体は,調査に回答した63自治体中の32(50.8%)自治体であった8).また,同年度の3ヵ月間における警察官通報件数は5,445件,うち身柄の保護を伴わない通報は1,128件(20.7%)であった.一方で,2019年度に全国の保健所など(計374箇所)に対して実施した調査においては,被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通報に関する設問に回答した176箇所の保健所などのうち,58箇所(33.0%)が保護を伴わない警察官通報を経験していた9).同年度の調査において,警察官通報のうち被通報者が保護されない状態で通報が行われたのは,警察官通報4,280件中243件と5.7%にとどまっていた.この2つの調査は調査対象が異なるため参考値となるが,運用ガイドライン制定の前後で被通報者の身柄の保護を伴わない警察官通報が減少している可能性がうかがえる.

協議の場の設定については,過半数(51%)の保健所などが警察との協議の場をもつ機会があったことが示されている9).協議内容は,措置入院制度運用全般についての確認や23条通報時の対応,通報の基準,精神科救急システムに関すること,措置不要となった場合の支援内容,自殺未遂者支援,酩酊者への対応などさまざまであるが,協議の場を活用して地域の関係者間の連携構築が行われているようである.

このような一定の効果が示唆される一方で,ガイドライン発出前より地域の関係者の努力や制度の柔軟な運用により,国が明確な指針を示していない状況に対応してきた自治体にとっては,ガイドラインで「標準的」な運用を示されることによる弊害が生じていることも懸念される.数十年以上の長期にわたり,措置入院制度の標準的な運用が示されなかったことから,各自治体は必要に迫られて制度運用のローカルルールを作ってきたのであり,制度運用に地域差が生じたことは,いわば当然の帰結ともいえる.とはいえ,措置入院制度は自治体の条例などではなく『精神保健福祉法』に基づいていることを踏まえれば,著しい地域差については可能な限り是正していくことを指向すべきであろう.協議の場において,警察を含む地域の関係者がガイドラインに基づき制度の適切な運用などについて話し合いを重ねることにより,関係者間の連携を促進していくことが望まれる.

IV.残された課題

措置入院の制度運用のプロセスでは,被通報者に他害のおそれまたは他害の事実があるものの,その他害行為が精神障害によるものであるかどうかの判断が難しい事例に直面することがある.このような「他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例」について,相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チームの報告書では「グレーゾーン事例」と称されている5).同報告書は,グレーゾーン事例のうち,医療・福祉による支援では対応が難しいものについて他害防止の措置を執れるようにすることについては,人権保護などの観点から極めて慎重でなければならないと警鐘をならしつつ,「緊急措置診察や措置診察の時点で他害のおそれが精神障害によるものか判断が難しい事例(グレーゾーン事例)があることについて,都道府県知事等や警察などの関係者が共通認識を持つべきではないか」との問題提起をしている.この立場は,厚生労働省の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」でも維持され,同検討会の報告書にも同様の内容が記載された3).

精神科医療の現場で,多くの精神科医療関係者が長年対応に苦慮してきたこの問題について,国が検討すべき課題であるとの認識を示したことの意義は大きい.これまで,グレーゾーン事例と考えられるケースが措置入院などにより精神科医療の対象とされた場合,その後たとえ他害行為が精神病理によるものではなかったと判明したとしても,再び司法的な関与を期待することは困難であった.精神科医療の目的は防犯ではないことは言うまでもないが,実際には,医療的対応と司法的対応の両方が必要なケースもあるのが精神科臨床の現場である.

ガイドラインにおいては,グレーゾーン事例への対応については明示的に示されておらず,今後継続的に検討すべき重要な課題として残されている.本人の人権を尊重しつつ適切な対応をするためには,警察や検察と精神科医療,自治体との間で,グレーゾーン事例への対応についての議論が進むことが期待される.とはいえ,個人情報の取り扱いに関する課題などを含む非常にデリケートな問題でもあり,当事者や法律家にも意見を求めつつ,慎重かつ継続的に議論していくことが求められる.

おわりに

精神保健医療福祉サービスは,入院中心であった時代から,関係者の努力により徐々に地域生活支援重視の方向に移りつつある.重度の精神障害者の生活を地域で支えていくうえでは,急激な病状悪化などへの危機介入が適切に行えることが重要である.地域において24時間365日体制で活動する警察は,精神障害者を含む地域住民の生活の安全を守るうえで欠かせない存在であることは言うまでもない.警察官通報時の連携のみならず,精神障害が疑われる住民に関する警察からの相談に適切に対応することにより,非自発的入院の減少につながることも期待される.精神科医療の脱施設化が進み,地域精神保健医療体制が充実している諸外国においては,警察と精神保健医療関係者との連携についてもさまざまな工夫が行われ,成果を上げている1)6).わが国においては,連携が進んでいる一部の地域はあるものの,多くの地域においてはこれからの課題である.ガイドラインの発出を契機として,地域の関係者間の協議の場の設置などを通じ,警察と地域精神保健医療関係者との連携が進むことが望まれる.

編 注:本特集は,第117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに浅見隆康(群馬大学健康支援総合センター)を代表として企画された.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Horspool, K., Drabble, S. J., O'Cathain, A.: Implementing street triage: a qualitative study of collaboration between police and mental health services. BMC Psychiatry, 16 (1); 313, 2016![]()

2) 厚生労働省: 平成26年度衛生行政報告例. (https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=8&tclass1=000001073781&tclass2=000001073782&tclass3=000001075704&stat_infid=000031322498&tclass4val=0) (参照2021-12-01)

3) 厚生労働省: これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書. 2017 (https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152029.html) (参照2021-12-01)

4) 厚生労働省: 「措置入院の運用に関するガイドライン」について. 2018 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3289&dataType=1&pageNo=1) (参照2021-12-01)

5) 相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム: 相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム報告書―再発防止策の提言―. 2016 (https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syougai_373375.html) (参照2021-12-01)

6) Sestoft, D., Hansen, S. M., Christensen, A. B.: The police, social services, and psychiatry (PSP) cooperation as a platform for dealing with concerns of radicalization. Int Rev Psychiatry, 29 (4); 350-354, 2017![]()

7) 瀬戸秀文, 吉住 昭: 医療観察法施行前後の措置入院の変化―特に警察官通報の現状ならびに指定医の判断傾向について―. 臨床精神医学, 43 (9); 1325-1334, 2014

8) 椎名明大: 措置入院者の地域包括支援のあり方に関する研究. 厚生労働行政推進調査事業費補助金障害者政策総合研究事業 (精神障害分野)「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」(研究代表者: 藤井千代) 平成29年度分担研究報告書. p.27-196, 2018

9) 椎名明大: 措置入院及び退院後支援のあり方に関する研究. 厚生労働行政推進調査事業費補助金 (障害者政策総合研究事業)「地域精神保健医療福祉体制の機能強化を推進する政策研究」(研究代表者: 藤井千代) 令和1年度総括・分担研究報告書. p.63-159, 2020

10) 吉住 昭: 医療観察法導入後における触法精神障害者への精神保健福祉法による対応に関する研究 (その2) 医療観察法導入後における精神保健福祉法第24条に基づく警察官通報の現状について. 厚生労働科学研究費補助金 (障害者対策総合研究事業)「重大な他害行為をおこした精神障害者の適切な処遇及び社会復帰の推進に関する研究」(研究代表者: 平林直次) 平成23年度分担研究報告書. p.69-107, 2012

11) 吉住 昭: 医療観察法導入後における触法精神障害者への精神保健福祉法による対応に関する研究 (その1) 医療観察法導入後における精神保健福祉法第24条に基づく警察官通報の現状に関する研究. 厚生労働科学研究費補助金 (障害者対策総合研究事業)「重大な他害行為をおこした精神障害者の適切な処遇及び社会復帰の推進に関する研究」(研究代表者: 平林直次) 平成24年度分担研究報告書. p.69-91, 2013