精神医学が治療対象とする患者の多くは,治療に対して両価的な感情を抱きがちであり,安定した治療意欲をもちにくい.こうした患者に対しては,意思決定支援の前段階で,國分功一郎の指摘した「欲望形成支援」が必要と考えられ,それは治療者の責任においてなされるべきである.フィンランドで開発された対話実践の手法/システム/思想である「オープンダイアローグ(OD)」では,対話を通じて患者が主体性を回復し,それとともに自分の欲望を見いだし,意思決定につなげるまでの,すべての過程が含まれている.ODにおいては治療者が治療方針を積極的に患者に示すことは好ましくないとされており,とりわけ議論,説得,尋問,アドバイスはタブーである.いずれも患者の主体性を抑圧し,患者から「力を奪う」ためである.これに対しODにおける7原則は,患者の主体性や自発性,あるいは欲望を尊重するための原則である.ODの実践で重要なのは,患者のニーズに柔軟に対応することと,患者の対人関係に修復的にかかわることである.安心・安全な環境のもとで,あくまでも対話実践を通じて,患者と家族の声に耳を傾け,それに応答すること.そこから多様な声が導き出され,どんな意見も否定されないポリフォニックな空間が形成されること.そうした空間において患者自身の主体性や自発性が回復されれば,それ自体が欲望形成につながること.ここまでの過程を協働作業として丁寧に進めることで,患者の意思決定は自ずからなされるであろう.

はじめに―「意思決定支援」への違和感―

著者は精神科における意思決定支援を考える際に,一抹の違和感を覚える.それは,治療者側が患者の安定した治療意欲を前提にしているようにみえるためである.手順としてはインフォームド・コンセントよりもさらにていねいな共同意思決定(shared decision making)ですら,そのような側面があるように思われる.

長年ひきこもり支援にかかわってきた立場としては,患者の治療意欲は不安定であるのがむしろ常態であり,著者はこれが意思決定支援の困難さの主因ではないかと考えている.ひきこもりに限らず,精神医療が対象とする患者の多くは,治療に対して両価的な感情や葛藤を抱えていることが多い.もちろん「治りたい」という気持ちが基本であるにせよ,それと同時に「治るはずがない」「簡単に治されたくない」「入院で治されるのは嫌だ」といった矛盾する感情が存在することが珍しくないのである.特に治療者との信頼関係が十分に築けない場合など,こうした葛藤がいっそう助長されるであろうことは想像に難くない.

医師のなかには「治療意欲のない患者は診療できない」という,いわば新自由主義的な考え方をとる者もいるであろう.著者も臨床経験の浅い新人当時は,こうした一見合理的にみえる立場に接近した時期があったことは否定しない.この発想はさらに「どうせなら治療意欲があるのにその機会に恵まれない患者のほうを大切にしたい」という形で正当化されるであろう.しかし現在の著者は,こうした発想は二重に間違っていると考えている.第一に,「医師が患者を選ぶ」行為を正当化しているため,第二に,治療意欲の形成もまた治療の一環であることが考慮されていないためである.

哲学者の國分功一郎は,あるシンポジウムの席上で「意思決定支援よりも欲望形成支援が重要」と述べた3).これは極めて重要な指摘である.患者の意思決定の困難さは,しばしば欲望形成の困難さによると考えられるからである.なお本稿において「欲望」とは,「不足しているものを満たそうと強く求める気持ち」と定義する.患者において不足しているものは「安定」や「健康」「自由」や「幸福」といったものが考えられるが,それらを求める欲望は,治療意欲そのものと考えられる.少なくとも初診の段階で,最初から治療意欲や治療目標を自発的に語れる患者はけっして多くない.同伴する家族は治療を強く願っていても,当事者はそもそも通院すら不本意で,家族に強く言われて仕方なく,ということも少なくない.そうした患者が,どのようにして治療意欲をもつことが可能になるであろうか.経験的には,少なくとも治療者との十分な信頼関係が結ばれ,家族関係もある程度修復されるまで待たなければならない.これらの条件がそろったときはじめて,患者は「実は苦しい,助けて欲しい」と口にすることができるからである.國分の指摘を真摯に受け止めるなら,治療意欲の形成にも治療者の責任が及んでいることに気づかないわけにはいかない.

I.欲望形成支援としてのオープンダイアローグ

では「欲望形成支援」として,どのようなやり方が可能であろうか.それぞれの支援現場でさまざまな工夫が可能であろうが,著者はその最も有効な手法の1つとして,フィンランドで開発されてきた対話実践の手法/システム/思想としての「オープンダイアローグ(Open Dialogue:OD)」を考えている.ODには,対話を通じて患者が主体性を回復し,それとともに自分の欲望を見いだし,意思決定につなげるというすべての過程が含まれている.ODの実践を通じて指摘できることの1つは,「欲望形成」も「意思決定」も,必ずしも治療の前段階の準備としてなされるわけではない,という点である.むしろ,主体性と欲望を回復し,意思決定に至る過程そのものが,治療の過程と並行して進むのである.これは言い換えるなら,患者の「欲望」も「意思」も流動的であり,治療者はミーティングをするごとに変化する患者の欲望や意思に寄り添う必要がある,ということでもある.この点も,身体医学でなされる意思決定支援とはかなり異質であろう.

なぜ対話実践が意思決定支援につながるのか.ODについての詳しい説明は他の機会に譲るが,ここでは欲望形成につながるいくつかの原則や「手法」について検討しておきたい.

ODでは以下のことが実質的に「禁止」されている.すなわち,議論,説得,尋問,アドバイスである.なぜこれらが好ましくないとされるのであろうか.いずれも「結論ありき」で,その結論を相手に受け容れさせようという姿勢があるためである.アドバイスは一見マイルドなようでも,その前提は「あなたは間違っている」であるため,意見の押しつけとして受けとられる可能性がある.ある患者の言葉を借りれば,これらはいずれも患者をエンパワーするどころか「力を奪う」とのことであった2).

ODにおける対話の導入に際しては,何よりも患者の安心と安全が大切にされている.治療チームはまず丁寧に自己紹介をし,「先生」ではなくファーストネームなどで呼んで欲しいと伝え,「開かれた質問」を問いかける.これは,誰がどのように答えてもよい質問ということで,例えば「今日はこの時間をどんなふうに使いましょうか?」といった問いかけになる.通常の診察のように,「具合はどうですか?」「どんなことで困っていますか?」などとは問わない.そうした質問形式は,医師―患者というヒエラルキーを固定化してしまうおそれがあるためである.患者という役割を押しつけず,何をどのように話してもよいという空間は,患者の安心と安全のためにある.言うまでもなく安心と安全は,欲望を回復するうえで,極めて重要な土台となる.対話に安心して参加できれば,そこで語る行為そのものが欲望形成につながることが期待できる.これは,他者に向けて自ら語る行為が自発性の端緒であり,対話を通じて言語システムに参入することは,言語化という形で欲望を賦活し安定化を促すためである.

II.7原則の意味

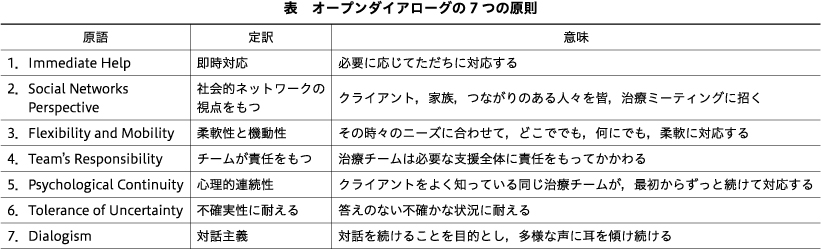

欲望形成という視点から考えた場合,ODにおける7原則(表)は,いずれも欲望を,すなわち主体性や自発性を促進するうえで有意義な原則となっている4-8).

例えば,依頼があったら24時間以内に治療ミーティングを開くという「①即時対応(Immediate Help)」の原則.これは,患者の治療意欲が高まった時点でただちに対応するという意味でも重要である.予約待機中に受診を断念する患者が少なくないことから考えても,この一見素朴な原則は,極めて重要な意味をもつ.もっとも,日本の精神医療の現状では,このルールに従うのは決して容易なことではない.

「②社会的ネットワークの視点をもつ(Social Networks Perspective)」という原則はどうだろうか.これは言い換えるなら,「個人病理」に注目せず,問題をネットワーク(患者の人間関係)のなかで起きている危機的状況として理解しようとするルールである.これは問題理解の枠組みという意味もあるが,問題解決の責任を患者一人に委ねない,という含意もある.たとえ患者個人の「治療意欲」が乏しいようにみえる状況があったとしても,ネットワークの総意として対話を続けていくという方向づけがあれば,強制を伴わずにミーティングを進めやすくなるという利点がある.ネットワーク内での対話の継続が,患者と家族との関係修復を進めるとともに,それが欲望の回復につながることも期待できる.

ちなみにODでは,ミーティング開始時に患者の合意をとることはしない.つまり「これからODを始めたいと思います.ODとはこれこれこういう手法で…」といった説明はしない.治療チームで訪問して,自己紹介後に「あなたの話を聞かせて欲しい」ともちかけるのが一般的である.これは本来のODの対象が統合失調症の急性期で,十分なインフォームド・コンセントがとりにくいことが多いという事情も関係している.また急性期ではない事例の場合でも,口頭説明だけでODを理解してもらうことが難しく,説明されることで拒否的な感情が高まってしまう懸念がある.それゆえ厳密には,ODの導入は患者にとって,いささか強引で暴力的な介入ではないか,という批判を受ける可能性もある.これに対して著者に言えることは,急性期患者に対して一般的になされている隔離や身体拘束の暴力性を回避できるのであれば,「対話の暴力性」は許容範囲ではないか,ということである.なお,ODのインフォームド・コンセントについてふれた先行研究や著作は見あたらなかったため,ここで述べたのは著者独自の見解であることをお断りしておく.

フィンランドをはじめ海外での実践はこうしたスタイル(説明や同意抜き)でなされていて,これまで特に問題は指摘されていない.著者の臨床経験でも,セッション終了時には次回のセッションの予約に合意してもらえることがほとんどで,少なくとも「いきなり同意抜きに開始されて不本意だった」という訴えはこれまでに皆無であることなどが,ODの倫理性の担保となりうると考えている.その意味で著者は,初回のセッションそのものが,実質的に共同意思決定支援に近い意味をもつと考えている.

そもそも著者は,精神療法一般についての厳密なインフォームド・コンセントは困難であると考えている.認知行動療法(cognitive behavioral therapy:CBT)にしても対人関係療法(interpersonal psychotherapy:IPT)にしても,手法と効果の説明を聞いただけで,十分な合意ができるとは考えにくい.実際に経験して効果や手応えを実感しなければ,納得ずくの合意は難しいのではないだろうか.そういう視点から考えるなら,ODのように,まず経験してもらってからセッション継続の同意を取りつけるという手法にも正当性はあると考えられる.

ODでは,対話実践が患者に対して侵襲的な経験にならないように,さまざまな配慮がなされている.ODのミーティングでは,まず患者のニーズをていねいに聞き取り,治療チームがそれに合わせていく.これは原則「③柔軟性と機動性(Flexibility and Mobility)」に則ったやり方である.先述した通り,ODでは,対話のプロセスと合意形成のプロセスとが一体になっている.患者のニーズが変化すれば,治療チームはその変化に柔軟に対応する必要がある.例えば患者が,状況からみてかなり突拍子もない願望を口にした(「弁護士になりたい」「漫画家になりたい」など)としても,それに難色を示したり反対したりはせず,それが実現するために何ができるかを話題にすることになる.もちろん高いリスクのある決断をしそうな場合には,後述するリフレクティングの場面で,リスクへの主観的な懸念を述べることはある.

「④チームが責任をもつ(Team’s Responsibility)」と「⑤心理的連続性(Psychological Continuity)」は,1つの治療チームが最初から最後まで責任をもってかかわることを意味している.たとえ他機関・他部門の専門家の支援が必要となった場合であっても,ただ患者を紹介することはしない.まずはその専門家を治療ミーティングに招き,対話に参加してもらう.あるいは患者が入院した場合は,治療チームが病棟へ出向いてミーティングを開くこともある.欲望や意思が形成される際に,治療関係の連続性は極めて大きな意味をもっている.治療者の交代がしばしば有害な影響をもたらすのは,交代のたびに意思決定を最初からやり直すことになるためでもある.

原則⑥の「不確実性に耐える(Tolerance of Uncertainty)」は,おそらく7原則中,最も重要である.何が起こるかわからない,不確かな状況に耐えること.これは要するに,あらかじめ治療プランを立てず,アセスメントもしないことの推奨である.計画も評価も脇において,目の前の対話に没頭せよということである.7原則中,最も医療現場の常識とはかけ離れた原則だけに,受け容れがたいと感ずる臨床家も少なくないであろう.しかし著者は,治療原則としてのみならず,欲望形成や意思形成においても,この原則こそが最も重要であると考えている.

アセスメントはともかくとして,あらかじめ治療者が立てた治療プラン通りに改善が起こることが,果たしてどれほどありうるであろうか.薬物に対する反応だけを問題にするのなら,そうしたことにも意味はあるのかもしれない.しかし,患者の対人関係や社会生活までを包括的にとらえ,そのなかで起こる変化を問題にしようというのであれば,パラメーターが多すぎて「プラン通り」などありえまい.著者はむしろ,望ましい治療的変化とは,常に治療者の予想を超えた展開のなかで起こると考えている.患者の欲望や意欲は,薬物ではなく,関係と生活のなかで形成される.そうであるなら,関係と生活に修復的にかかわりながら,そこに芽生えてくる主体性や自発性,あるいは欲望をひたすら尊重していく姿勢こそが望ましいのではないだろうか.

それでは,プランなしで治療ミーティングを続けることにリスクはないのであろうか.患者の欲望を肯定し続けることで,それが欲望ならぬ妄想形成を助長したり,現状にそぐわない欲望に挫折して患者が傷ついてしまう可能性はないのだろうか.もっともな疑問ではあるし,理屈のうえではそうしたリスクは否定できないが,経験的にはそうした可能性は限りなくゼロに近い.後述するような,対話のポリフォニックな過程のなかに,患者にとって適切なリカバリーを促すような作用が含まれていることが一因かもしれない.対話が継続されてさえいれば,遅かれ早かれ改善は起こり,徐々にリカバリーに近づいていける.著者らの実践は,そうした一種の楽観論に基づいているが,原則⑦の「対話主義(Dialogism)」とは,ほぼこの楽観論と同義であると著者は考えている.

III.リフレクティング

ODにおいては,家族療法の技法の1つである「リフレクティング」が取り入れられている.リフレクティング・トークは家族療法家のAndersen, T.とその同僚が開発した手法であり,ODの根幹をなす手法の1つである1)9).

患者や家族の訴えを聞いた専門家が,当事者の目の前で意見交換をしてみせ,それを聞いた患者や家族が感想を述べる.ごく簡単に言えば,この過程を何度か繰り返すことが,ODにおけるリフレクティングである.患者や家族の目の前で,専門家同士がケースカンファレンスをするようなイメージである.リフレクティングの意義としては,対話にさまざまな「差異」を導入し,新しいアイディアをもたらすこと,参加メンバーの内的対話を活性化すること,当事者が意思決定をするための「空間」をもたらすこと,などが指摘されている.

リフレクティングの場面では,治療者同士で「この治療法はどうか」「こんな対応をしてみては」といった具体的な提案やアドバイスの交換がなされる.ODのなかでほぼ唯一,治療方針に言及できる場面である.単純なアドバイスというよりは,さまざまなアイディアを出して「お盆に載せる」のである.それゆえ相反するアイディアであってもかまわないし,いくつ載せてもよい.患者は治療者が話し合うさまを観察し,「お盆」に載せられたアイディアから自分に合いそうなものを取り上げてもいいし,自分からもお盆にアイディアを載せてもかまわない.

この手法のすぐれている点は,治療者から患者に何らかの治療方針を提案する際の「能動性」を最小限に抑えられる点である.治療方針の説明をする場合,その方針を受け容れてもらいたい治療者の意図が強いほど,その能動性が時に患者の主体性や自発性を抑圧し,結果的に医師―患者関係というヒエラルキーを強化してしまう可能性がある.リフレクティングの手法は,治療に関するすべての提案を患者が一度俯瞰的に,つまりお盆のうえに置いて眺めることを可能にするため,患者の自発性を損なうことなくさまざまな提案が可能になるのである.

みてきたようにODでは,患者を治そう,改善しようという治療者の意図の表出を最小限に抑えるような工夫が随所にみてとれる.そうした意図が患者の自発性や主体性を抑圧するという懸念が基本にあるためである.これは著者がひきこもり臨床で経験してきた多くの逆説にも通ずる.例えば,ひきこもりでは,単純な就労の促しはしばしば有害であり,「『働かなくても生きていける』ことが保証されてはじめて,自発的な就労動機が生まれる」ことがある.著者はここから敷衍して,精神疾患においては「治らない自由」が許容されるほど,「治りたいという欲望」が自発的に獲得されやすくなると考えている.

IV.ポリフォニーとSPORN

次に,ODにおいてひときわ重視されている概念「ポリフォニー」について検討しよう.「多声性」と訳されるこの語の対義語は通常は「モノフォニー」であるが,ほかにも「シンフォニー」や「ハーモニー」が挙げられている.ODでは,調和や一体感をめざすことはしない.しばしば誤解されているように,ODは包摂的な対話空間のもと,メンバーの心がつながり1つに溶け合うことを決して理想とはしていない.むしろさまざまな立場からのさまざまに異なる意見が,融合や調和とは別のやり方で共存する状態をめざすものである.

調和や一体感は,そこに溶け合えない立場の者にとっては強い抑圧になることもある.指示や命令とは異なる形の強制と感じられる場合もある.参加メンバーの誰にもそういう意図がなかったとしても,調和や一体感のもとで「異論を許さない空気」が醸成されてしまう可能性は常にある.それは余白を欠いた息苦しい空間に化してしまう.ポリフォニー空間が治療的な意味をもつのは,そこに余白があるためである.この余白において,患者ははじめて主体的にふるまうことが可能になる.つまりポリフォニーがもたらす余白は,欲望を形成するために必要不可欠な場所と考えられる.

このように主体性を回復し,欲望を形成するための工夫として,著者は次の5つの要素が重要であると考えている.すなわち「Space(空間・余白)」「Pace(速度)」「Opportunity(機会)」「Rout(通過点)」「Narrative(物語)」である.それぞれの頭文字をとって“SPORN”と呼んでいる.これらの要素については,従来のODの著作には記されておらず,本稿ではじめて紹介する著者独自の考えである.それぞれについて簡単に説明しておこう.

Spaceについては先述した通り,主体的にふるまえる「余白」を意味している.Paceは患者個人の,その状況における変化の速度を尊重する,という意味である.変化が遅すぎると感じたり,逆に拙速にみえたりする場合でも,治療者側がそれをコントロールすべきではない.Opportunityは,変化をもたらす契機を患者が自由に選ぶ権利を尊重するという意味である.誰のどんな言葉やアイディアが変化をもたらすかは,患者自身が決めるのである.Routはリカバリーの通過点のことであるが,これについても選択権は患者にある.たとえ回り道にみえたとしても,患者が選んだコースが常に尊重されるべきであり,いったん決めたコースを変更するのも自由である,ということである.Narrativeは,Routとは逆に,患者がリカバリーのコースを振り返って,それをどのように解釈し物語化するかは患者に委ねるべきということである.

おわりに

ODが意思決定支援の手前にある欲望形成支援においてどのような意義をもつかについて検討してきた.安心・安全な環境のもとで,あくまでも対話実践を通じて,患者と家族の声に耳を傾け,それに応答すること.そこから多様な声が導き出され,どんな意見も否定されないポリフォニックな空間が形成されること.そうした空間において患者自身の主体性や自発性が回復されれば,それ自体が欲望形成につながること.ここまでの過程をていねいに進めるなかで,意思決定は自ずからなされるであろうこと.ODはこうしたことを可能にするという意味ですぐれた「仕組み」をもっている.著者は欲望形成も意思決定も,疾病非特異的な治療の過程そのものであると考えているが,この点については機会を改めて検討したい.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

謝 辞 本研究はJSPS科研費(19KT0001)の助成を受けた.

1) Andersen, T.: Reflecting Processes: Acts of Informing and Forming Guilford Press, New York, 1995 (鈴木浩二監訳: リフレクティング・プロセス―会話における会話と会話―新装版. 金剛出版, 東京, 2015)

2) 木村ナオヒロ: オープンダイアローグ体験記. ウェブ版ひきこもり新聞, 2018年4月6日 (http://www.hikikomori-news.com/?p=3022) (参照2020-07-10)

3) 國分功一郎, 斎藤 環: 中動態×オープンダイアローグ=欲望形成支援. かんかん! 看護師のためのWebマガジン. 2019 (http://igs-kankan.com/article/2019/10/001200/) (参照2020-07-10)

4) オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン (ODNJP): オープンダイアローグ―対話実践のガイドライン―第1版. 精神看護, 21 (2); 105-132, 2018

5) Olson, M., Seikkula, J., Ziedonis, D.: The key elements of dialogic practice in open dialogue: fidelity criteria 2014 (https://www.umassmed.edu/globalassets/psychiatry/open-dialogue/keyelementsv1.109022014.pdf) (参照2020-07-10)

6) 斎藤, 環: オープンダイアローグとは何か. 医学書院, 東京, 2015

7) Seikkula, J., Arnkil, T. E.: Dialogical Meetings in Social Networks. Routledge, London, 2006 (高木俊介, 岡田 愛訳: オープンダイアローグ. 日本評論社, 東京, 2016)

8) Seikkula, J., Arnkil, T. E.: Open Dialogues and Anticipations: Respecting Otherness in the Present Moment. National Institute for Health and Welfare, Tampere, 2014 (斎藤 環監訳: 開かれた対話と未来―今この瞬間に他者を思いやる―. 医学書院, 東京, 2019)