長引くデフレ不況や雇用の多様化,少子高齢化など,職場のメンタルヘルスを取り巻く環境は厳しさを増している.自殺者数も依然として国際的にみて高い水準にあり,気分障害の患者数は(および抗うつ薬の売上も)増加の一途である.少子高齢化は進む一方なので,有形無形に現役世代の負担は増しており,このままでは年金制度の存続も危ぶまれている.職場のうつ病臨床を複雑化しているのが「非内因性」うつ病の問題である.例えば,①若者に多く,全体に軽症で,訴える症状は軽症の(内因性)うつ病との鑑別診断が難しい,②職場では抑うつ的だが,余暇は楽しく過ごせる,③仕事や学業上の困難をきっかけに発症する,④病前性格として,未熟で自己中心的,他者を非難する傾向がある,⑤環境の変化で急速に改善することもあるなどの特徴が挙げられる.こういう「うつ病」だと,職場周囲は理解に苦しむし,産業医も患者と会社の板挟みになって対応に苦慮することになる.主治医は,産業医は,この複雑化するうつ病問題にどう対峙すべきか―.生物-心理-社会的要因をキーワードに,これからの職場のうつ病問題を考える.

はじめに

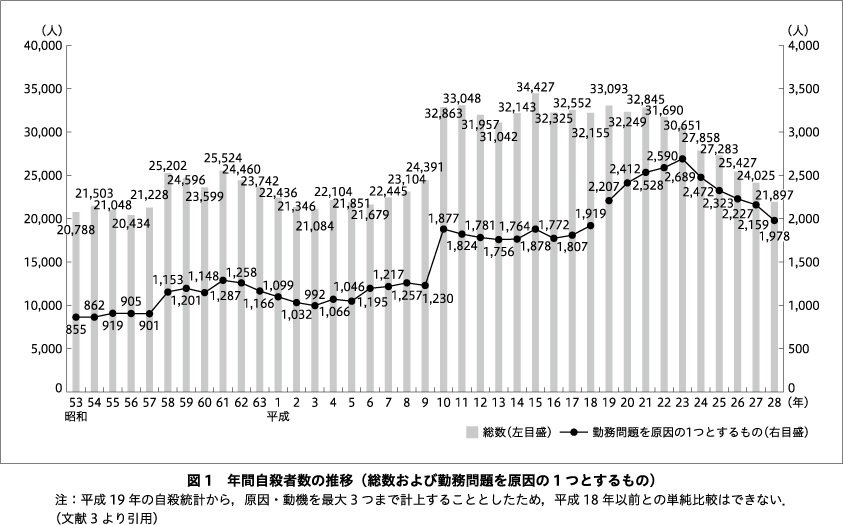

近年わが国では,長引く不況を背景にした国民的な閉塞感からくる,職場や学校,家庭などさまざまな場面でのメンタルヘルスの不調がみられる.わが国の自殺者数は,1998(平成10)年以降14年間連続して3万人を超えていたが,2010(平成22)年以後減少が続き,2016(平成28)年は22,000人弱となっている.しかし一方で,勤務問題を原因の1つとするものについては従来に比して高率になっている(図1)3).

厚労省によれば,2008年のうつ病を含む気分障害の患者数は前の12年間で2.4倍となり100万人に達し2),それに伴い抗うつ薬の売り上げも約5倍の1,000億円市場となっている.本格化する少子高齢化社会や将来の社会保障に対する国民的な不安も払拭されない状況が続いている.

うつ病をはじめとする精神疾患は現役世代に起こることも多く,社会損失コストが生じる.原因未解明なことが多く外来・入院を含めて,症状や治療が長引くことも多い.よって,医療費(直接費用)のほかに,休業などの損失(間接費用)が嵩み,うつ病では前者の14倍ほど後者でコストがかかるという試算も出ている(表1)1).

I.うつ病の操作的診断の是非

うつ状態を呈する患者の9割方がまず精神科以外を受診している4).患者の多くは,身体不調を伴い,内科などの身体科を受診する.精神科以外でも対応することの多いうつ病だが,米国精神医学会の診断基準(DSM)では,①抑うつ気分,②興味または喜びの喪失,③食欲低下と体重減少,④不眠,⑤焦燥感,⑥易疲労感,⑦無価値感,⑧思考・集中困難,⑨希死念慮の9症状のうち,(①②の少なくとも1つを含む)5つ以上が2週間以上,患者の職業・学業といった日常活動に支障をきたすレベルで持続すれば,「うつ病」としてよいことになっている.すなわち,症状の個数,重症度,持続期間,この3つでしか規定されていない.一方で伝統的に重視されてきた環境要因や性格傾向などは,そもそも狭義の診断材料からは除外されている.

DSM式の操作的診断基準は,誰にでもクリアカットでわかりやすい一方,限界もある.うつ病はある意味,人生の流れ(ストーリー)のなかで,理解されるべき病態であり,その成因には,生物的要因のみならず,背景となる心理・社会的要因もかかわっており,本来それらを総合して理解すべきである.DSM-IVでは一応,多軸診断システム(①主病名,②性格,知能,③身体疾患,④心理・社会的ストレス,⑤社会適応レベルの5項目からなる)という考えが示されてはいた(DSM-5では不採用).

しかし,心理・社会的要因は評価の標準化が困難である.人生におけるストレス因の分類やその度合いの捉え方は難しい.これらは個人の生い立ちや性格,経済状況,家族や学校,職場の人間関係に至るまで,さまざまな事情に影響されるので,標準化して評価するのは困難である.ましてや国際標準となると,文化や社会情勢が国によって違うこともあり,さらに困難である.

そこで研究や統計として,国際比較ができるように客観性・再現性を最重視した結果,うつ病に至った原因背景論はいったん判断材料から外し,現症としての症候学的な観点で診断が下せるようになっている.これにより,診断の客観性は上がったが,職場のうつ病理解という観点からは歓迎できる側面ばかりでもない.実際,職場でみるうつ病の問題点は多岐にわたる.

II.職場におけるうつ病の総合的理解

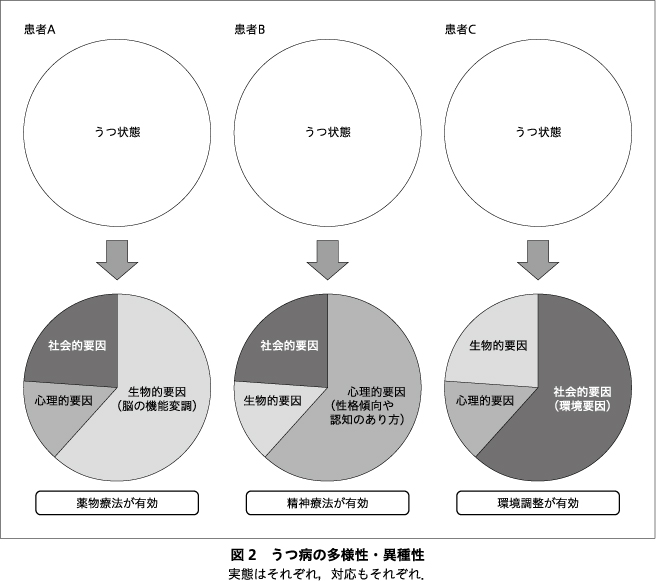

うつ病は,①生物的要因(他の臓器と同様,脳が機能変調を起こした),②心理的要因(性格傾向や価値観,「認知」と呼ばれるものの見方・捉え方),さらに,③社会的(環境)要因(職場環境やストレス因)などが複雑に相互作用した結果生じると考えられる.これら三要因からうつ病の診断,治療,また職場での対応上の問題を整理してみる.職場のうつ病事例の対応を考える際,この三要因の割合に見当をつけて対応していくとよい.逆に言えば,これを計り損なうと治療や介入の力の入れどころを見誤ることとなり,よい結果(例えば復職の安定)は得られにくい(図2).

III.生物-心理-社会の三要因を踏まえたうつ病の対応

うつ病の三要因のうち,②心理的要因(性格傾向や認知のあり方)の割合が比較的高いケースでは,休養と抗うつ薬投与というスタンダードな治療への反応が芳しくないことも多い.特に職場では心理的モラトリアム(社会人としての自立からの回避)を呈する若者も散見される.このようなケースの治療主眼は,本人のものの見方・捉え方の問題ということになるが,これには特効薬はない.診療のなかで本人の認知のあり様を見直すきっかけを与え,自分で気づいていってもらうしかない.カウンセラーの役目が「患者の心理的な映し鏡になること」と比喩されるのはこのためである.最低限の職場ルールを守らせ,社会人としての自覚を促すスタンスも必要になる.

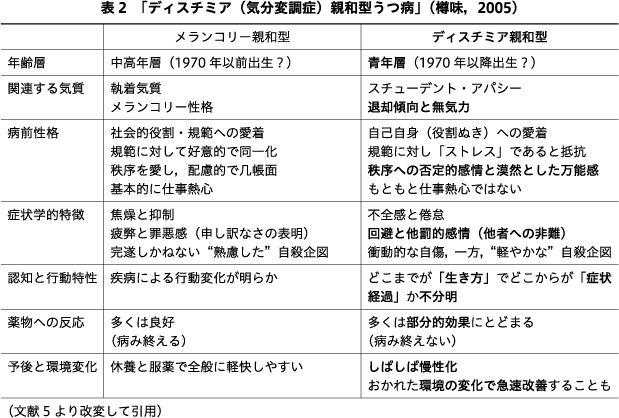

このようなケースでは,表面上のうつ状態にとらわれて,①生物的要因が主体のいわゆる内因性うつ病と判断してしまうと,適切な職場回復を遅らせてしまう場合もある.内因性うつ病の対応はもっぱら休養と薬物療法が主体となるが,問題の本質がそこにない以上,これは暖簾に腕押しとなる場合もある.なお参考になる概念として,樽味5)はうつ病の典型例(メランコリー親和型)とは異なるうつ病のタイプを指摘している(表2).

一方,気分障害にはうつ病のほかに躁うつ病(双極性障害)もある.特に双極性II型障害では,躁は軽躁にとどまる.また一般に病期の大部分がうつ状態のため,(単極の)うつ病と間違われやすい.職場で難治なうつ病の背景として,この混同問題もある.うつ病の診断のもと,休養と抗うつ薬による治療では,症状不安定で就労が安定しない場合は鑑別診断の再考の必要がある.

もっとも両者の鑑別は専門医でも困難な場合があり,抗うつ薬治療中に躁転(躁状態になること)が生じて初めて(単極)うつ病でなく,双極性II型障害と判明することも多い.この場合,主剤を抗うつ薬から気分安定剤に切り替えると,症状が安定し復職の継続につながる.

IV.古くて新しい問題―職場のうつ病問題の難しさ―

職場において,典型的な内因性うつ病とは様相の異なる「非内因性」うつ病の取り扱いはなかなか困難である.そもそも診断マーカーがなく両者の即時鑑別は専門医でも難しい.「非内因性」の構成要因には適応障害的な部分,発達障害の色彩,性格の問題などまさにさまざまである.

非内因性の要素が強くなると,次に考慮すべきは疾病性vs事例性の問題である.すなわちこのまま医療の枠で対応を続けるか,それとも人事マターとして処遇すべきかという議論が持ち上がる.しかしこれとて,内因性と非内因性の鑑別が困難であったように,主治医(精神科医)は責任をもって断定的な意見を言わない(言えない)ことが多い.結果として,主治医任せでは解決しない職場-労働者(患者)の問題が残り,会社側は対応に苦慮することとなる.

V.いつまで「保護政策」を続けるか

一般的に,雇用については大企業や役所では,労働者は十分に守られている.職場でうつ病が発生すると,まず保護的な処遇が開始される(休業や医療への導入).一定期間休んでうつ状態が回復し,復職できれば問題ない.しかし,症状不安定が慢性化し,休業期間が長期化したり,復職が安定せず,さらに先述の「非内因性」,特に本人の性格や認知(ものの見方・捉え方)に問題があるような場合はこの「保護政策」だけでは本質的解決にはならないだろう.

となると,どこかで本人に直面化させる(保護政策の限界を伝える)必要が生じるが,いつが適切なタイミングか,また誰がどのように伝えるのが最適か,を教えてくれるエビデンスはない.

そこでキーポイントになるのが,主治医(精神科医)と産業医との連携である.この両者の連絡・連携のなかでそのような見極めや落としどころを協議し,最終的には職場や本人に提案し了解を得ていく必要がある.

おわりに

このように職場におけるうつ病問題は特に非典型例で対応が難しく,あまり本人に過保護過ぎてもいけないし,また事例性と疾病性が混在するケースがむしろ普通であり,簡単に人事的に切り捨てるのも問題である(それで実際には往々にして「病気休業期間満了まで」が採られやすい.責任の先送りともいえる).

職場でうつ病を診る主治医(精神科医)と産業医は,会社と本人と両方の立場や関係性を俯瞰しながら,連携して対応することが求められる.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) 学校法人慶應義塾: 平成22年度厚生労働省障害者福祉総合推進事業補助金「精神疾患の社会的コストの推計」事業実績報告書. 2011 (https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/seikabutsu30-2.pdf) (参照2020-01-31)

2) 厚生労働省: 平成20年(2008)患者調査の概況 (https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/08/index.html) (参照2020-01-31)

3) 厚生労働省: 平成29年版過労死等防止対策白書 (www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/17/index.html) (参照2020-01-31)