子どもの心と行動を対象とする児童精神科臨床は近年,逆境的養育環境で育った子どもの諸問題に対する精神医学的治療を提供する機会が急増してきた.こうした逆境体験をもつ子どもはしばしば複雑性心的外傷後ストレス障害(複雑性PTSD)の症候,とりわけ自己組織化の障害と呼ばれる症候を示しており,他者への攻撃性と自己破壊性の混合した混乱状態を呈して児童精神科を受診してくる.このようなケースに治療的にかかわる際,まず行うべきは見立てのための評価である.評価にあたり,まずは子どもの精神疾患発症にかかわる生物―心理―社会モデルを用いて,それに関与する各要因をまんべんなく評価する必要がある.特に逆境的養育環境で育った子どもの見立てでは,虐待の有無や家族システムの機能不全の有無といった養育環境の評価,これまでの発達過程や神経発達症群に含まれる疾患の有無など発達特性の評価,そしてアタッチメントの特徴や児童虐待など逆境体験の影響といった自己とパーソナリティ形成上の特徴の評価に焦点をあてる必要がある.こうした見立ての結果を前提に実施する治療・支援は子どもの生物学的要因,子どもと養育環境との相互作用,子どものパーソナリティ傾向およびストレス対処法,そして家族外環境とそれが及ぼすストレスの4つの要因へ向けた治療技法を必要に応じ適宜組み合わせて行われる.なかでも逆境的養育環境で育った子どもの治療は,攻撃性や自己破壊性を止められ保護されること,お世話され育まれること,自ら漸進し能動的に自己を育むことという3つの治療的局面を繰り返し子どもに経験させることに取り組む.

はじめに

著者は40年余にわたる精神科臨床の大半を児童精神科医として過ごしてきた.その実践を支え,子どもの心に関心をもち続けた理由とは何であったかについて述べることから本論を始めたい.

その理由の第一に挙げるべきは,児童精神科医がまさに今ここで展開する児童型精神疾患から大人型のそれへの移行過程に寄り添い目のあたりにすることのできる専門職であるという点にある.第二に挙げるべき理由は,今ここで成人型精神疾患への展開を止め,自己とパーソナリティの発達路線を治療的に修正する現場に関与し,その過程に立ち会うことができるという点である.例えば,虐待をはじめとした逆境的養育環境で育った子どもが思春期に至り,空虚感を埋めるための自傷行為や薬物依存,そして人間関係へのしがみつきなど境界性パーソナリティ障害によく似た状態像をしばしば呈すことはよく知られている.これはMasterson, J. F.9)がborderline adolescentと呼んだ「見捨てられ抑うつ」を中心とする思春期特有な病態であるが,中学生から高校生年代にかけての子どもがこのような状態像を示しても,それを直ちに境界性パーソナリティ障害と呼ぶべきではない.思春期年代を通過していく過程での治療的かかわりにより,もはやパーソナリティ障害とは呼べない水準まで改善しうる可塑性の高さをこの年代はもっているからである.

若い読者が著者の挙げたこのような理由に関心をもち,この年代の子どもの精神疾患にかかわることの意義を感じ取ってくれたら幸いである.

I.子どもの精神疾患の発現過程をめぐる生物―心理―社会モデル

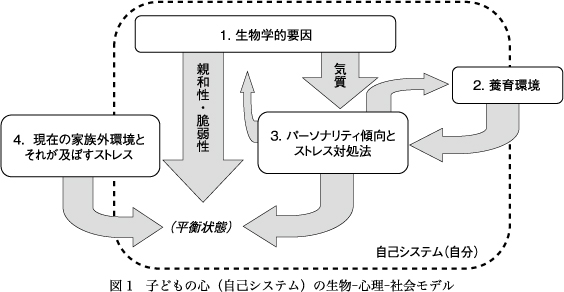

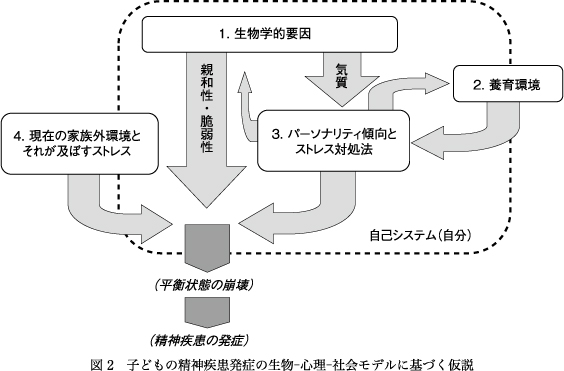

ここでは乳幼児期から学童期を経て思春期の終わり頃までの年代(0~18歳未満)をまとめて児童思春期年代と呼んでおきたい.この年代の子どもの精神疾患の発現に関与する諸要因をまとめ,それらの相互関係を生物―心理―社会モデルとして図式化した発症仮説を著者は以前に提案している10).図1と図2はそれを改変したもので,関与するのは「生物学的要因」「養育環境」「パーソナリティ傾向とストレス対処法」「現在の家族外環境とそれが及ぼすストレス」の4要因である.図1は子どもの心,すなわち子どもが「自分」と感じる内的領域を「自己システム」と名づけ,上記4要因間の均衡が維持されるホメオスタシスによって支えられるシステムであることを示したものであり,図2はそのホメオスタシスの破綻として精神疾患の発症を説明した図である.

図1で4要因の1番目として挙げた生物学的要因は,主として個々の子どもがもつ遺伝的素因と子宮内環境との相互作用の結果である脳機能の生来的・体質的特性のことである.言うまでもなく,生来的・体質的な脳機能特性は数限りなく挙げることのできる多様な特性を意味しているが,ここでは出生後に一貫して進行するパーソナリティの結晶化過程の核である,生来的な脳機能のパーソナリティ的原器といってよい「気質(temperament)」と,各種の精神疾患に対する体質的な親和性ないし脆弱性の2つの特性に注目している.

2番目の要因に挙げた養育環境は,第1要因に挙げた気質と最も早く遭遇し,子どもの自己形成,およびその優勢な機能様式(感情,思考,対人関係様式など)たるパーソナリティ形成に決定的な影響を及ぼす環境要因の特殊かつ重要な領域である.なお養育環境の質と量はけっして母親を中心とする養育者の側の特性にだけ決定因があるのではなく,子ども側の特性が養育の質に及ぼす強力な影響力との相互作用の結果と考えるべきである.

3番目の要因は,第1要因で挙げた新生児の脳機能のパーソナリティ的側面である気質を核とし,第2要因たる養育環境との活発な相互作用を通じて結晶化を繰り返しながら形成されていく子どもの自己とパーソナリティである.この自己とパーソナリティの形成過程で優勢となる子どもの感情は,それが良い意味でも悪い意味でも一定の強度をもっていれば,第2要因たる養育環境における養育者の感情や養育行動に強い影響を及ぼすことになるばかりでなく,第1要因たる脳機能にさえ影響を及ぼすというダイナミックな相互作用のシステムが動いていることに注目すべきである.

そして4番目の要因は家族外環境要因とそれが及ぼすストレスである.これは保育園,幼稚園,小学校,中学校,あるいは友人関係など家族外の諸要因が子どもの自己に及ぼす支持的かかわりやストレスを与える侵害的なかかわりのことである.

こうした4要因が相互に影響を及ぼし合いつつ,もし侵害的かかわりによって家族外環境からのストレスが増加しても,その侵襲性あるいは外傷性は子どものパーソナリティの一機能領域であるストレス対処法により中和され,生物学的要因たる精神疾患への脆弱性の閾値を超えないよう調整される.言うまでもなく,子どものストレス対処法の機能性は気質と養育環境の質によって規定され,その養育環境の質は子どもの気質やパーソナリティ傾向から一定の影響を受ける.そして,ほどほどに良好な養育は子どもの機能的なパーソナリティ傾向を育み,ストレス対処法を強化する.

こうした自己システムの均衡は永遠に維持されるというものではない.例えば執拗ないじめを受けたり(第4要因),犯罪被害者となったり(第4要因)することで家族外のストレスが過剰なものとなってしまう場合,あるいは家族の重大な病気や死去といった逆境的ライフイベント(第2要因)に遭遇した場合には,その子どもがもつストレス対処法(第3要因)が健全な機能水準にあったとしても,ストレスの侵襲性あるいは外傷性を適切に緩和することができないかもしれない.あるいは神経発達症群の特性をもっていたり(第1要因),児童虐待などの逆境的養育環境で育っていたり(第2要因)するなど,何らかの要因によりパーソナリティ発達(第3要因)が歪められていれば,その子どものストレス対処法(第3要因)は非機能的な水準となるため,遭遇したストレスの質も量も通常の範囲(多くの子どもが対処可能な水準ということ)にあっても,精神疾患への脆弱性の閾値を超え,発症へのスイッチを押してしまうかもしれないのである.

こうして自己システムの均衡が崩れると生来脆弱性をもっていた精神疾患を中心に発症への親和性が高まり,発症に至るというのが精神疾患発症の生物―心理―社会モデルである(図2).

以下では思春期年代の子どもの治療,とりわけ逆境的養育環境で育った子どものそれについて,次章に示した架空症例Aを素材として述べていきたい.

II.架空症例のあらまし

父子家庭の一人っ子で中学2年生の女子Aは,4歳のとき父親の養育困難を理由に養護施設に入所した.母親はAを生んでまもなく実家に戻り養育困難を理由に離婚を申し立て,それが成立したため,Aの乳幼児期は父親と父方祖母が主たる養育者であった.

中1の秋頃から学校を欠席しがちとなり,中2になると手首自傷や首にひもを巻いているところを職員に見つけられるといった自己破壊的行動を繰り返すようになった.Aは「死にたい」と口にする一方で,担当の女性職員に幼児のような甘えをみせるようになり,同時に非常に反抗的となり,年長者としばしば口論となったり,職員の注意や叱責に激しい憤りを爆発させて暴力をふるったりするようになった.ある日,些細なことから激昂したAが担当職員の顔を複数回殴りつける事態に至り,児童相談所の判断により児童精神科診療を受けることとなった.

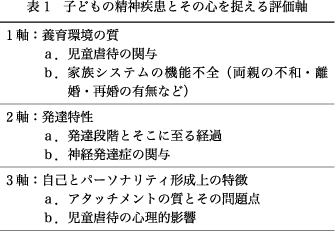

III.子どもが示す精神症状や問題行動を理解するための3つの評価軸

児童思春期に出現する不安,抑うつ,強迫などの精神症状や,不登校,反抗,非行などの問題行動の発現に関与する背景要因を評価することとは,図1に示した自己システムの生物-心理-社会的均衡に関与する諸要因について検討し,均衡の崩壊に関与した複数の要因を拾い上げることを通して,症状形成や問題の発現に至ったプロセスを全体として捉えようとする取り組みにほかならない.しかし,すべての要因にまんべんなく焦点をあてた評価といっても,それはあまりにも包括的すぎ,実臨床で取り組むには疾患の特徴による一定の取捨選択をしないとあまり現実的とはいえない.そこで著者は患者となった子ども,とりわけ逆境体験を経てきた子どもの症状や問題の背景を理解するうえで,特に捉えにくい乳幼児期の諸要因に注目するために,表1のような3評価軸を提案し,それに添って評価していくことを推奨したい.

1.養育環境の質(1軸)

ここでいう「養育環境の質」とは子どもの心理的発達の主動因であるアタッチメントの展開に重大な影響を及ぼし,その様式の結晶化に関与する養育環境の質的・量的な特徴のことである.評価対象には,対象となっている子どもの妊娠期間から周産期,そして乳幼児期を通じた両親とりわけ母親の社会的状況(夫婦関係,原家族との関係,就労状況など)や心理状態あるいはメンタルヘルス上の問題点(うつ病などの精神疾患やその周辺的事象など),そして養育過程における児童虐待の有無などの諸要因が広く含まれることになる.

1軸の評価において,子どもの心の育ちを深刻に侵襲する要因としてまず注目すべきは,児童虐待あるいはそれに準じた逆境的養育環境の有無である(表1の1軸a).心身への身体的,心理的,あるいは性的な攻撃を加えること,あるいは世話をしない,放置する,必要な教育的あるいは医療・保健的なケアを回避するといった育児放棄(ネグレクト),そして父親による母親への暴力や性行為の強要などを子どもの眼前で行うといったDVの目撃などがすべて児童虐待あるいはそれに準ずる逆境的養育環境である.重要なことは,このような逆境体験,とりわけ乳幼児期にそれを連続的に経験することで,子どもは無力感・無効力感,無価値感,そして罪悪感といった感情が優勢となり,それと同時に必ずそれらに相応の怒りあるいは憤りを抱えるという点である.

逆境的養育環境とは別に,例えば両親の不和や母親が実家の親の介護に縛られるといった状況が家族システムの機能不全を生じさせ,子どもを追い詰めていないかどうかという観点も,この軸の評価には必須である(表1の1軸b).逆に,子どもが不登校状態に陥る,あるいは精神疾患に罹患するといった問題が先行し,それが家族システムを揺るがすことで,徐々に家族相互の感情や関係性を変質させていくという機能不全が生じうることも承知しておかねばならない.いずれの場合であっても,結果として子どもの疾患や問題の重症化あるいは遷延化につながる可能性は高い.

そのような観点からみた乳幼児期のAを取り巻く養育環境は以下のとおりである.

Aは生後まもなくより,母親に養育を放棄されたネグレクト状態にあった.幼児期の早い段階で両親は離婚し,父子家庭となった.父親はAを男手ひとつで育てようとしたがすぐにその困難さに直面し,遠方の父方祖母(「優しかった」とAは言う)の手助けを受けつつAが3歳になるまで頑張った.しかし,その祖母も間もなく死去したことで,Aは児童相談所を通じて養護施設に預けられることになった.父親は気が良い人ではあるが衝動的にAを厳しく叱ることも多かったという.母親の思い出は皆無で,Aは「顔も思い出せない」という.

Aの場合,母親の早期からの育児放棄と両親の離婚が最も際立った養育環境の特徴である.父親がAの養育者となり,父方祖母がそれを援助するという養育環境で3歳まで育てられたものの,そこで祖母が亡くなり,その後は児童養護施設で育てられている.早期の養育環境では最早期の母親からのネグレクトが目立った特徴である.その後の父親による養育では,衝動的にAを叱りつけ,時に暴力に及ぶことはあったものの,一貫してAへの温かい感情が根底にあったとみられる.

2.発達特性(2軸)

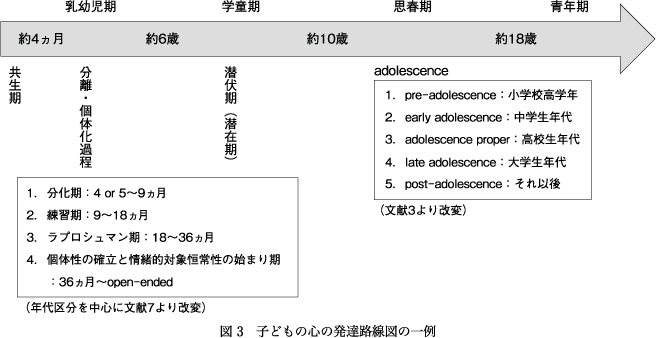

発達特性という切り口は現在ではすぐさま発達障害特性と同一視されることになりがちであるが,ここではまず出生以来の発達路線がいかなるもので,そこで何を獲得し何を形成してきたか,そして患者として登場した子どもの発達段階は現在どの段階にあり,どの年代の心性が優勢に現れているのかといった点に注目すべきであると著者は考えている(表1の2軸a).忘れてはならないのは,子どもは小さな大人ではなく,ダイナミックに変化し続ける過程にあり,大人の精神病理を捉える観点だけでは捉えることの難しい存在であるという点である.すなわち,変化し続けてまさに今ここに至り,なおもここから急激に変化しつつある存在なのである.

そうであるとするなら,対象とする子どもの発達過程がどのようなもので,標準的な発達路線と比べどう違っているのかを捉える心理的発達路線の具体像を,臨床家は自家薬籠中の発達論としてもっているか否かを問われることになる.そこに至るためには,先人の発達論を複数学び,そこで学んだ知識を自らの臨床経験と不断に照合させ検討を重ねるという地道な努力が必須である.

図3に示した発達路線図は出生直後から成人に至る子どもの心理的発達路線の一例を示したものである.幼児期発達については主にMahler, M. S.7)の分離-個体化過程論を,そして思春期発達については主にBlos, P.3)の思春期発達論を組み入れた.このBlos4)は思春期を「第2の個体化」と呼び,幼児期の分離-個体化過程との部分的類似性に注目している.

Aの発達経過と現在の発達段階は以下のとおりである.

Aは乳児期の早期から安定したアタッチメント対象が剝奪されており,愛着対象は父親や父方祖母などが分担するものの,安定し恒常性のある相互的交流の推進者となりきれていない.このためAは,原始的な不安感や孤立感が優勢なまま乳幼児期を過ごすこととなった.父親によると,一緒に暮らした3歳まではよく動く活発な,誰にでも声をかける人なつこい子どもだったが,同時にときどき手に負えないほどのかんしゃくを起こして泣き叫ぶこともあったという.児童養護施設入所後も同じような状態で,落ち着きはないが素直な子どもとされていた.ただ,かんしゃくを起こすと手に負えないという印象をもつ職員もいたという.状況が変わったのは中学生になってからである.

こうしたAの発達路線の特徴は乳幼児期の不安定な養育環境での育ちであり,各年代の発達課題を順調に達成してこなかった可能性が高いという点にある.とりわけMahlerの分離-個体化過程の第3段階(ラプロシュマン期)における愛着と怒りの両価性に折り合いをつける能力の獲得という発達課題への取り組みはネグレクト的養育環境下で亢進した憤りの爆発(かんしゃく)に圧倒され,Aは両価性に折り合いをつけそれを抱える機能を未熟な水準にとどめたまま思春期年代に入っていかねばならなかった.現在,AはBlosのいうearly adolescenceに相当する年代にあるが,その心性にはこうした乳幼児期からの発達路線の影響を考慮しないと理解できない部分が多い.

発達段階と発達路線の評価とは別に,子どもの心性を理解するうえで今や必須とされる発達に関する評価対象として,いわゆる発達障害特性,DSM-5でいう神経発達症群に含まれる疾患の特性をもっているか否かに注目すべきである(表1の2軸b).もし子どもに標準的な発達路線では説明できない行動上,思考上,あるいは感情調節上の症候を見いだし,神経発達症の疑いを否定できないなら,それがどのような疾患の特性に属する症候なのかを詳細に評価することは,治療や支援を組み立てるうえで極めて重要な資料を提供してくれることだろう.

父親によれば幼児期のAはよく動く活発な人なつこい子どもで,目を離すと見知らぬ女性に近づいて話しかけたり甘えたりしていたという.児童養護施設入所後も落ち着きのなさは気づかれていたが,職員に叱られてもすぐに近づいていくような人なつこさを長所として受け入れられていたという.また,施設職員や小学校の担任教師からは忘れ物が多く,学校の連絡帳もほとんど書いてこないという点を問題視されていたが,どう言ってもいっこうに改善しなかった.幼児期の発達検査や小学校入学後に児童相談所で実施した知能検査は,知的能力に遅れはないことを示している.

このAの特徴から浮かび上がってくるのは注意欠如・多動症(attention-dificit/hyperactivity disorder:ADHD)の可能性である.児童精神科受診によりAはDSM-5の診断基準に従って厳密に精神医学的評価を受け,ADHDと診断された.

3.自己とパーソナリティ形成上の特徴(3軸)

養育環境に規定されたアタッチメントの質と量は子どもの自己およびパーソナリティの形成に大きな影響を及ぼすため,アタッチメントの質とその問題点に関する評価は子どもの精神疾患や問題を捉えるうえで必須である(表1の3軸a).アタッチメントを捉えるうえで承知しておかねばならないことは,それが親側の発信,受信,調律の様式や機能性だけで決定されるものではないという点である.アタッチメントの質は子どもの発信,受信,調律の様式などによっても大きく規定されるからである.人生早期の良質なアタッチメント経験は子どもの機能性の高い自己形成とパーソナリティ形成を促し,障害されたアタッチメントは自己とパーソナリティの形成を停滞させたり,捻じ曲げたりすることにつながる.そのような結果を引き起こす原因として最も注目すべきものが児童虐待である.

乳幼児期のアタッチメントはこれまで4つのタイプに分類されてきた.Ainsworth, M. D. S. ら1)はstrange situation procedure(SSP)という特殊な構造化された観察法で生後12~18ヵ月の幼児のアタッチメント様式を評価し,Aタイプ(回避型),Bタイプ(安定型),Cタイプ(アンビバレント型)の3型に分類した.Aタイプは,母親が観察室から出ていく分離時の状況にあまり反応せず,母親が再び入室する再会時には視線をそらすなど母親を避けようとするようなアタッチメントを特徴としている.Bタイプは,分離時にはある程度泣いたり後追いをしたりといった反応を示し,再会時には再会の喜びを率直に表現し,母親に近づき身体接触を求めるのを特徴としている.Cタイプは,分離時には強い不安や混乱を示し,再会時には接近し身体接触を求めながら,反面では怒りを表現し母親を叩くなどの攻撃行動を示すのを特徴としている.以上の3型のうちAinsworthらはBタイプを安定型と呼び,その他のAおよびCタイプをまとめて不安定型と呼んでいる.この不安定型とされる子どもでは,そのような様式の母子関係になったのにはどのような要因が関与するか評価すべきである.

後に,Main, M. ら8)はSSPを用いて実施した観察研究を通じて,より病理性の高い第4のアタッチメント様式を見いだした.これがDタイプ(無秩序・無方向型)のアタッチメントである.これは,SSPにおける母親との再会時に母親にしがみつきながら,すぐに床に寝転んでかんしゃくを起こしたり,すくんでうつろな表情になったり,フリーズして固まったり,あるいは母親を無視して実験スタッフに接近したりなど母親に対する姿勢が一定せず,質的に矛盾した反応を同時的に示す子どもを定義したものである.このアタッチメント様式こそ,児童虐待を中心とする逆境的養育環境で育った子どものアタッチメント不全を反映したものであると考えられている.

Aの乳幼児期から思春期にかけてのアタッチメントはどのようなものであったかについて以下に示す.

Aを出産した直後から母親は子育てを拒否し,離婚を求め家を出ている.主に養育にかかわったのは父親と父方祖母であり,幼児期早期からAのアタッチメントは分離不安をあまりみせない,誰にでも近づいていくという形で表れていたが,父親や祖母のかかわりに対してときどき何としてもなだめることのできないかんしゃくを起こしていたのも特徴の1つだった.養育者機能を中心になって担っていた祖母はAが3歳になったときに病死してしまった.間もなく児童養護施設入所となり,幼児期後半と小学生年代には多動性は目立つものの,施設にとって特に対応に困ることはない状態が続いた.明確な問題が生じてきたのは中学生になってからである.不登校開始後,「死にたい」としばしば口にする一方で,顕著な退行を示し,担当職員に抱きつく,赤ちゃん言葉を使うなどの甘えが目立ち,思い通りにならないと激しい怒りをその職員に向け,しばしば殴る蹴るの暴力に発展した.

Aの幼児期早期のアタッチメント様式はよちよち歩きながらに誰にでも近づくといったアタッチメント対象の絞り込みに欠けた脱抑制的な側面がみられる.これはADHDの特性も関与していることが推測されるが,同時に養育者に対する激しいかんしゃくの頻発は後に診断された重篤気分調節症の徴候がすでにこの段階で存在したことを示している.こうした早期幼児期のAのアタッチメント様式はDタイプ(無秩序・無方向型)のそれであったことを強く示唆している.

また,中学生に至ったAが養護施設でみせた上記のような激しい甘えと憤りの相半ばする両価性の高まりは,母親からの心理的分離を推進するために母親を利用する思春期女子の標準的心性だけでは説明できず,精神医学的には重篤気分調節症と診断できる.そして,制御不能な依存欲求と激しい憤りの混合した心性が優勢なこの状態像こそ,乳幼児期にアタッチメント対象を剝奪されることで生じたアタッチメント不全から派生した結果なのである.この混乱から抜け出すことなしにAの自己とパーソナリティの発達の健康な再開は期待できず,発達再開のためには強靭な治療構造と辛抱強い治療チームに支えられた治療が必須なのである.

児童虐待もしくはそれに準ずる逆境的養育環境のなかで子どもが育つということは,深刻なアタッチメント不全の状態で育つということであり,子どもの心の発達,とりわけパーソナリティの形成に重大な影響を受けるということにほかならない.そうであればこそ,児童思春期の精神疾患や問題の改善に取り組むためには,逆境体験の有無やその質と影響について詳細に見立てることが必須となる.

乳幼児期からの児童虐待は,虐待のタイプの別なく,子どもの心理的発達に大きな影響を及ぼすことをよく理解していなければならない(表1の3軸b).特に,児童虐待の重大な結果として複雑性PTSD6)やアタッチメント・トラウマ2)を忘れるわけにはいかない.

複雑性PTSDの特徴は,解離やフラッシュバックなどのPTSD症状に加え,自己組織化の障害(disturbances in self-organization)という概念にまとめられた感情制御困難(コントロール不能のかんしゃく,傷つきやすさなど),否定的自己概念(無価値感,罪悪感など),そして対人関係障害(他者に親密感をもてない,他者と距離があるないし隔絶されていると感じるなど)を示すことである5).同じように,アタッチメント・トラウマがもたらす主たる結果は子どもの心を浸す根深い不信感である2).こうした複雑性PTSDやアタッチメント・トラウマの特徴的な症候がもし改善されることなく遷延するなら,そうした症候が示している心性は徐々にパーソナリティ,すなわち対人交流や思考,あるいは自己受容などの優勢な様式へと組み込まれていき,その機能性を制限あるいは偏らせることにつながるリスクを高める.

Aの経過をみると,乳幼児期の養育環境は最早期から母親の没頭を得ることもなく,父親や父方祖母がかかわったとはいえ,当初はかなり不安定でアタッチメントの主要な対象像が曖昧であったことがうかがわれる.養育にかかわった2人,とりわけ祖母は病弱ながら頑張って養育に関与してくれたものの必然的にかかわりの量が不足しており,結果的にネグレクトに準ずる状態であったことがうかがえる.落ち着きのない幼児期のAに,しばしば父親が乱暴な態度や言葉をぶつけたことは後に父親も認めている.こうした状況は複雑性PTSDあるいはアタッチメント・トラウマに類似した痕跡をAに残すこととなったと推測される.こうした乳幼児期体験の結果は幼児期や学童期前半には顕在化せず,ただADHDの特性が前景に出ていた程度で経過した.Aの感情調節と行動上の問題が明確になってきたのは思春期に入って数年経過した中1から中2にかけてであった.

問題はまず不登校で現れた.間もなく,担当女子職員への過度な退行的しがみつきと,他児への対応との違いに過敏に反応したかんしゃく(暴言・暴力を伴う)が目立つようになっていった.担当職員へは抱きついて赤ちゃん言葉で話したり胸に頬を寄せて授乳時のように口と舌を動かしたりする甘えを示す一方で,「私なんか死ねばいいんだ」と絶えず口にし,いつもイライラした様子で職員の後をついて回る姿が目立った.

この経過にみられるように,児童精神科受診直前のAには自己組織化の障害とされる感情制御困難や否定的自己概念がみてとれるだけでなく,アタッチメント対象たる担当職員への強い不信感に刺激された高い両価性に基づく混乱がみられており,複雑性PTSDあるいはアタッチメント・トラウマに通じる状態像を示している.

IV.児童精神科治療の考え方

1.治療技法とその作用点

児童精神科治療は子どもだけを対象として成立するものではなく,母親を中心とする養育者と子どもの関係性あるいは相互性を含んで成立していることを常に意識していなければ成立しない治療領域である.これは,子どもとその養育者との相互交流を総合的に捉えることなしに,子どもの心の全体像を捉えることはできないということにほかならない.

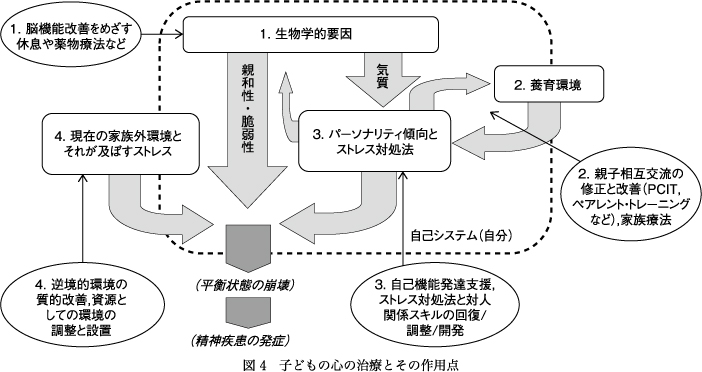

子どもとその家族の現状を総合的に捉え,それに対応する治療・支援体系を組み立てるためには何らかの手がかりが必要である.そのために著者は,生物-心理-社会モデルに基づく精神疾患発現に関する仮説(図2)から派生する治療の4つの作用点(1.生物学的要因,2.養育環境との相互作用,3.子どもの形成しつつあるパーソナリティ傾向とその一機能であるストレス対処法 4.家族外の環境要因およびそれが及ぼすストレス)という概念を提案したい(図4).子どもの精神科治療は,各症例の疾患特性や環境の条件により,この4つの作用点のどれかに働きかける治療技法を複数選択し,子どもやその家族にとって有益で均衡のとれた治療・支援体系を組み立てることをめざす.

第一の作用点に働きかける治療技法とは結果として脳機能の改善をもたらすバランスの良い栄養や適切な睡眠の提供,安全の確保,心身の休息,そして薬物療法などのことである.子どもの場合,「まず薬物療法ありき」という介入姿勢は極めて限られた疾患に対してしかあてはまらず,まずは安全が確保された環境下での安定した栄養状態と体力の回復を図ることが優先されるべきだろう.

第二の作用点に働きかける治療技法は,直接あるいは間接的に親子相互交流の修正と改善に取り組むもので,最も簡易なものとしては親への心理教育および支持的な親ガイダンスがあり,よりインテンシブな治療技法としては親子相互交流療法(parent-child interaction therapy:PCIT),COS-Pプログラム(Circle of Security Parenting Program),あるいはADHD児の親を対象とするペアレント・トレーニングなどがこれにあたる.さらに,家族全体を視野に収めて家族システムの機能改善に取り組むシステム論的家族療法などもこの作用点に働きかける治療技法といえよう.

第三の作用点に働きかける治療技法とは,子どもを直接介入対象とするもので,自己機能やその優勢な機能特性を意味するパーソナリティの発達に焦点を定めた治療技法と,パーソナリティの機能に組み込まれつつあるストレス対処法や対人関係スキルの回復,調整,あるいは開発に取り組む諸治療技法がこれにあたる.前者には遊戯療法,支持的精神療法,力動的精神療法,芸術療法,集団療法などがあり,後者には子どもの認知行動療法の多くの技法が含まれる.言うまでもなくこの2つの治療技法の領域は重なり合っており,臨床場面では両方の要素を含む内容で実践されていることが多い.

第四の作用点に働きかけるのは,逆境的環境の質的改善,資源としての環境の調整,あるいは新たな資源の開発などに取り組むことなどである.学校との情報のすり合わせや調整,あるいは子ども家庭支援センターや児童相談所との連携などがそれにあたる.さらに子どもの回復の拠点となる過渡的・中間的な居場所を開発し提供することもここに含まれる.

治療技法の選択にあたっては,この4種類の作用点とそこに作用する利用可能な治療技法のリストを意識しながら行うと,均衡のとれた治療システムを構築することができる.さらに,こうした治療により一定の改善がみられた場合,それをもたらした治療の組み合わせを必要十分な期間維持することが必要となる.治療を受けつつ子どもが育つ経過はけっして単調な直線的過程ではなく,進んでは停滞し,進んでは後退するといった反復のなかに生じる漸進的過程だからである.すなわち,子どもの心にかかわる精神科医は症状治癒にだけ目を奪われてはならず,その底に流れる子どもの自己とパーソナリティの発達の回復具合と進み加減,そしてその内容を細やかに評価しつつ,その反復と漸進の過程にかかわっていかねばならない.

では,Aに対する治療はどのようなものであったか,以下にその概略を記しておきたい.

初診でのAに対する評価と見立てから,主治医はその日のうちに入院治療へ導入する必要があると判断した.Aは児童相談所からの一時保護委託として父親の同意による医療保護入院となり,個室での入院生活が始まった.

入院治療に導入されたAは数日の間,あたかも様子をみるかのように穏やかに何の問題もなく過ごしていた.しかし,入院5日目には早くも看護師の対応をめぐって怒りを爆発させ,その看護師に本気のパンチを浴びせる行動に及んだ.児童養護施設での大人との関係を再現し始めたと判断した主治医は個室施錠による隔離を開始したものの,看護師や主治医への暴言と暴力はエスカレートしていったため行動制限は数日の間に身体拘束へと強化されていった.

隔離および身体拘束の状況下で看護師や主治医,さらには心理士やソーシャルワーカーなどの治療スタッフは,(しばしば蹴とばされながら)身体的なお世話をし,(しばしば怒声を浴びせられながら)話し相手となり,(しばしばクレヨンや粘土を投げつけられながら)描画や粘土細工に誘うといった多様なかかわりに専門性を越えて取り組んだ.半年近く経過した頃,ようやくAは徐々にではあるが素直な甘えをスタッフに示すようになり,やがて小学生の頃の保護者会や授業参観が嫌だったこと,授業参観などでなぜ自分には母親がいないのかと思ってつらかったこと,でも祖母が大好きだったことなどを特定の看護師や主治医に語るようになっていった.

このような状況にそれなりの期間とどまった後,Aは病院内学級の教師とベッドサイドで学習に取り組んだり,院内学級での授業にも参加したりし始め,徐々に将来の夢を口にするようにもなっていった.やがて,少数とはいえ一緒に行動できる女子の友人が現れるようになった.中3に進級すると,時には激しく腹を立てることはあっても暴力に及ぶ事態は影をひそめ,父親や施設職員との外出を楽しめるようになっていった.将来についても,父親にはまだ経済的に難しい面もあることから,施設にとどまって高校生活を送るという現実的な判断ができるまでになった.こうして3月には高校への進学を果たし施設へ退院していった.

2.逆境的養育環境で育った子どもの治療について

ネグレクトをはじめとする逆境的養育環境で育ったがゆえに,乳幼児期にほどほどに穏やかで豊かなアタッチメント経験をもつことなくアタッチメント不全に陥ったAのような子どもは,しばしば複雑性PTSDの心性を結晶化させながら思春期年代に入っていく.こうした子どもは,幼少期には問題が表在化しなかったとしても,思春期に入る頃にはこれ以上過剰適応的な無理を重ねることができなくなり,否応もなく自己が抱える空虚感や無力感,そして憤りに直面し,それらの感情に圧倒されるようになる.こうした複雑性PTSDの特徴が顕在化し始めるにつれ,自己組織化の障害もまた亢進していき,ついには自己否定と他者への高い両価性を伴う憤りに翻弄されるようになる.

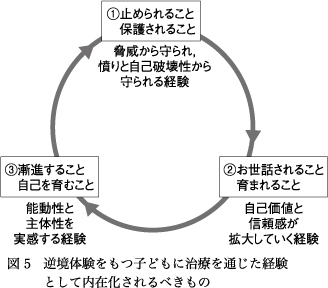

そのような子どもの治療はどうあるべきであろうか.図5はこうした逆境体験をもつ子どもに提供すべき治療的かかわりと,反復されるその体験を通じて子どもに徐々に内在化されていくべき心性を「経験」という言葉で表現した著者の私見である.

このような治療の第一の局面(図5の①)は,子どもが示す深刻な自己破壊性(しばしば自傷行為や希死念慮で現れる)や,他者に対する激しい憤りと攻撃行動を止められ保護される体験を処方することから始まるのが常である.この治療状況を通じて子どもは脅威から守られ,自らの憤りと自己破壊性から守られる経験を得ることができる.この経験を繰り返すことで,子どもは守られる価値のある自己という自己感と他者の善意を信じることのできる信頼感を内在化し始めるのである.

この第一の局面における保護され守られた状況を前提として,治療の第二の局面(図5の②)は心身にわたりお世話され,育まれる体験を処方することに取り組む.心身の健全な成長に必須の栄養補給や睡眠の保証,全身の清拭や入浴介助などのお世話,そして迫害的ではなく,受容的・支持的で,むやみに動じない大人との交流は,徐々に自己価値と他者への信頼を育み拡大させる経験として子どもに内在化されていく.

治療の第三の局面(図5の③)は,ここまで守られながら育まれてきた子どもが自発的かつ能動的に漸進すること,そして自らの手で自己を育むことへの取り組みを穏やかに促すかかわりに特徴がある.このような取り組みを諦めることなく反復することで,子どもは能動性と主体性を実感する経験を繰り返し,徐々に能動的で主体的な分離した自己という感覚とイメージを内在化していくことにつながる.

以上の3つの治療的局面での取り組みと,それに反応して子どもの内面で進む経験の内在化を通して,主体的で肯定的な自己の発見と定着をめざすのがAのような逆境的養育環境で育った子どもに対する治療の王道であると著者は考えている.この治療的過程を,3局面を通じて子どもに処方する治療的取り組みと,その個々の取り組みを経験として内在化した子どもの心性との組み合わせとして描き,それらが円環を描いて循環する,あるいは反復する過程として示したのが図5である.前述のAの入院治療は,このような循環的で反復的な経験を提供することで自己組織化の障害を改善させ,Aがまがりなりにも主体的な自己の展開を自ら担うところまで育つ機会を提供することができたのである.

子どもは,このような治療経験をもつことができるなら,精神疾患の症状や行動上の問題の発現につながった諸課題に取り組み,健康な心の再編に向かう可能性を拡げることができるだろう.そのためには,医師のみならず多職種による治療的協働が必須であることは言うまでもない.

もしも家族機能が健全な水準にあるならば,治療的支援の一端を家族と学校が担うことで,上記のような治療は外来治療として継続していくことが可能である.

もしも子どもの問題が主として内在化障害で,治療チームが感じる困難が比較的小さければ,たとえ家族機能の障害度が高かったとしても,治療的養育の機能は児童福祉機関での入所処遇で対応できるだろう.厚生労働省は児童養護施設をこのような機能を有する支援機関として定義している.

しかし,子どもの状態像が著しく攻撃的なものであったり,自己破壊的なものであったりすれば,あるいは子どもが示す精神疾患が重篤なものであったとすれば,そのような子どもを受け入れ,行動化から子どもを守りながら精神医学的治療と治療的養育を両立し,子どもの疾患治癒と,自己とパーソナリティ発達に貢献できるのは,精神保健福祉法に準拠した児童精神科病棟における入院治療の枠組み以外にありえないのである.

おわりに

0~18歳未満にあたる子ども時代,すなわち乳幼児期から思春期までの年代は,自己そしてパーソナリティの萌芽に始まり,そこから発達路線を漸進していく変化の時間である.であるがゆえに,その心は可塑性に富み,回復可能性の高い柔軟さとしなやかさを特性としてもっている.児童精神科医療としてこの年代の子どもに治療的に関与するということは,問題解決と症状治癒をとりあえずめざす危機介入モデルだけではなく,その傷つき病んだ心を守り,かつ育むことをめざす治療的養育モデルを組み込んだ,この年代でしか提供できない医療実践に,多職種からなる治療チームを挙げて取り組むことにほかならない.加えて児童精神科治療は,評価と見立てに基づき,必要とされる複数の作用点に対応した治療技法の組み合わせ,すなわち治療体系として実施されるべきものである.

編 注:第115回日本精神神経学会学術総会教育講演をもとにした総説論文である.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., et al.: Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Erlbaum, Hillsdale, 1978

2) Allen, J. G.: Mentalizing in the Development and Treatment of Attachment Trauma. Karnac Books, London, 2013

3) Blos, P.: On Adolescence: A Psychoanalytic Interpretation. The Free Press, New York, 1962 (野沢栄司訳: 青年期の精神医学. 誠信書房, 東京, 1971)

4) Blos, P.: The second individuation process of adolescence. The Psychoanalytic Study of the Child 22 (ed by Eissler, R. S.). International Universities Press, New York, p.162-186, 1967

5) Cloitre, M., Garvert, D. W., Brewin, C. R., et al.: Evidence for proposed ICD-11 PTSD and complex PTSD: a latent profile analysis. Eur J Psychotraumatol, 4, 2013 doi. /10.3402/ejpt. v4i0.20706![]()

6) Herman, J. L.: Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence-From Domestic Abuse to Political Terror. Basic Books, New York, 1992 (中井久夫訳: 心的外傷と回復. みすず書房, 東京, 1996)

7) Mahler, M. S., Pine, F., Bergman, A.: The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation. Basic Books, New York, 1975 (髙橋雅士, 織田正美, 浜畑 紀訳: 乳幼児の心理的誕生―母子共生と個体化―. 黎明書房, 名古屋, 1981)

8) Main, M., Solomon, J.: Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the ainthworth strange situation. Attachment in the Preschool Years: Theory, Research, and Intervention (ed by Greenberg, M. T., Cicchetti, D., et al.). University of Chicago Press, Chicago, p.121-160, 1990

9) Masterson, J. F.: Treatment of the Borderline Adolescent: A Developmental Approach. John Willey & Sons, Inc., New York, 1972 (成田善弘, 笠原 嘉訳: 青年期境界例の治療. 金剛出版, 東京, 1979)

10) 齊藤万比古: 児童思春期精神障害 (摂食障害を含む) の疾患概念と病態―発達危機という文脈での理解―. 精神経誌, 110 (4); 327-337, 2008