精神療法委員会のシンポジウムにて,オープンクエスチョンの意義について発表した内容を以下にまとめた.精神療法において,患者の言葉を傾聴することは基本中の基本である.治療の場でオープンクエスチョンを利用することは,効果的に傾聴することにつながり,効率的でもある.オープンクエスチョンとは,「はい」「いいえ」で答えられることを想定していない質問である.質問を適宜はさみながら,患者と会話しつつ傾聴することによって,治療者は患者に細心の注意を向け,思考し,患者に関する理解を深めることをめざす.同時に治療者は,患者が閉塞しがちな精神のスペースを自ら広げ,思考し,気づきを得ることができるよう援助する.その技術を身につけることは,精神科医としての力量を上げることにつながる.社会構成主義とは,現実は,人々の頭のなか(言い換えれば感情や意識のなか)で作り上げられたものであるとする,社会学の立場である.この考え方が1990年代から家族療法に取り入れられ,その後,家族療法に限らず,個人を対象とした精神療法にも広く適応されていった.社会構成主義的な立場に立つ精神療法では,オープンクエスチョンが推奨される.オープンクエスチョンは治療場面における会話に自然さ・関心・深化や発展をもたらす効果がある.また,オープンクエスチョンは,その場で終わらずに長く続く効果をもつことがある.患者の思考や自己理解につながる質問が有益である一方で,情報を得るための質問を続けることには反治療的な作用があるので,治療者は注意する必要がある.同じ質問でも,情報を得るための質問になったり,患者の思考や自己理解につながる質問になったりし得る.質問の性質は,使われる言葉や言い回しによって規定されるものではなく,重要なのは質問する治療者の意図である.また,本稿では,自身の経験をふまえて,先駆者の業績についても紹介した.

はじめに

精神療法において,患者の言葉を傾聴することは基本中の基本であるが,どのように傾聴するのが効果的であろうか.また,日常の精神科の診療では,現実問題として,1人の患者にかけられる時間が限られていることが多い.保険診療の場合,初診時は30分を超えて診療を行った場合に限って「通院・在宅精神療法」が算定できるが,再診時は5分を超えて診療すれば「通院・在宅精神療法」を算定できると定められている.十分な時間をとって,じっくりと精神療法を行いたいのはやまやまだが,混み合っている精神科外来では,最低限の時間を確保するのがやっとだという場合も往々にしてある.少しでも患者に有益な治療ができるように,精神療法も時間効率ということを考えざるを得ない.

治療の場でオープンクエスチョンを利用することは,効果的に傾聴することにつながり,効率的な方法の1つでもあるので,紹介する.オープンクエスチョンとは,「はい」「いいえ」で答えられることを想定していない質問である.そのような質問を適宜はさみながら,患者と会話しつつ傾聴することによって,治療者は患者に細心の注意を向け,思考し,患者に関する理解を深めることをめざす.同時に治療者は,患者が,閉塞しがちな精神のスペースを自ら広げ,思考し,気づきを得ることができるよう援助する.このように,治療者が精神療法のプロセスにおいて効果的にオープンクエスチョンを使用することは,有益な方法であり,その技術を身につけることは,精神科医としての力量を上げることにつながると考えられる.

I.社会構成主義的な精神療法

社会構成主義とは,現実,つまり社会現象や社会に存在する事象や意味は,人々の頭のなかで(言い換えれば感情や意識のなかで)作り上げられたものであり,それを離れては存在しないとする,社会学の立場である.現実が客観的・絶対のものとは考えない.この考え方が1990年代から家族療法に取り入れられ,その後,家族療法に限らず,個人を対象とした精神療法にも広く適応されていった.

社会構成主義的な立場に立つ精神療法では,前述のような,「精神のスペースを広げて思考し,気づきを得ること」を目的としたオープンクエスチョンが推奨される.

本稿では,オープンクエスチョンを用いるうえでのスタンスをいくつか紹介するが,特に著者が直接指導を受けた臨床家の講義や著作から適宜引用する.指導を受けた臨床家の職種は,精神科医・臨床心理士・ソーシャルワーカーとさまざまで,また国籍もさまざまである.しかし,本稿は外国の精神療法を紹介しようという意図に基づくものでもなく,特殊な精神療法を紹介しようという意図でもない.あくまで日本の体制で,精神科医が日常の臨床で使えることを紹介したい.ただし,著者の意図はオープンクエスチョンを用いる姿勢を紹介することであって,質問の例文をたくさん提示する,いわゆるハウツーものではない.

II.なぜ質問をするのか―オープンクエスチョンの意義―

日常会話において,二者またはそれ以上が話をするとき,一人が一方的に話し続けたり,言い切りの形の文が続いたりすることは稀である.一方が相手の話を聞きたくないために聞き流していたり,何か特殊な事情があって,質問することが許されていない状況にあったりするのでない限り,会話は双方向的なやりとりとなる.そこには適度に質問がはさまれ,それに答え,話は深まったり,あるいは新しい方向に発展していったりという形で続いていくのが普通である.むしろ,相手の話を真剣に聴いていると,自ずと何かが頭に浮かんできて,それを言語化して,相手に質問という形で向けたくなるのではないだろうか.精神療法において質問をするのも,これに類似している.相手に関心(curiosity)をもって話を聴けば,質問が生まれる1).そしてその質問には,オープンクエスチョンがある程度以上の割合で含まれている.すなわち,オープンクエスチョンは治療場面における会話に自然さ・関心・深化や発展をもたらす効果がある.

また,オープンクエスチョンは,その場で終わらずに長く続く効果をもつことがある.これも日常会話の例であるが,何か尋ねられて,そのときにはどう答えてよいかわからなくても,何となく尋ねられたことが気にかかることがあり,そして,ずっと意識的に考えているわけではないのだが,ふとしたときに突然,答えがひらめく.さらにそこから考えが開けることがある.すなわち,効果的なオープンクエスチョンを用いることは,限られた時間で行われる保険診療による精神療法において,往往にして時間外にも治療効果をもたらすことがある,というメリットがある.このような時間外の効果は,自然に起こることもあり,また,「もし何か気づくことがあったら,今度教えてほしい」という形で宿題のように使うこともできる.ただし,後者の場合には,強制や上下関係の強化につながらないように注意する必要があることは,言うまでもない.

III.治療的な質問と反治療的な質問

オープンクエスチョンと「はい」「いいえ」で答えることを想定したクローズドクエスチョンの両方を含め,精神療法において,どのような質問が効果的(治療的)で,逆にどのような質問は反治療的なのだろうか.治療者はこの点を理解し,自分がする質問に常に意識的である必要がある.Tomm, K.は,質問には情報を得るための質問と,相手の思考や自己理解を促すための質問があると説いている4).治療的な質問は後者である.

大野は,質問は,「あなたの言うことがわからない」というメッセージを伝えることになるので,注意が必要であると述べ,精神療法で質問を続けて用いることに対して警告を発している2).本稿において,精神療法でオープンクエスチョンを用いることが勧められているのと,相反する意見なのであろうか.著者はそうは考えない.ここで大野の言う質問とは,情報を得るための質問であり,情報を得るための質問を続けないように,治療者は注意を払うべきであるとの意である.患者の精神のスペースを広げ,思考や自己理解につながるオープンクエスチョンをうまく使うことは,精神療法において有効である.

また,ある質問が(オープンクエスチョンであってもクローズドクエスチョンであっても)情報を得るための質問なのか,思考や自己理解につながる質問なのかは,使われる言葉や言い回しによって規定されるものではなく,重要なのは質問する治療者の意図である.すなわち,同じ質問でも,情報を得るための質問になったり,患者の思考や自己理解につながる質問になったりし得る.例えば,母親に対する「そのとき娘さんはどこへ行こうとしていたと思いますか?」というオープンクエスチョンは,場合によっては情報を得るための質問になる.しかし,場合によっては(治療者の意図によっては),この質問は,母親の精神のスペースを広げ,娘の行動の意味・母親に対する娘の気持ち・娘に対する母親の気持ち・娘と第三者との関係などについて,さまざまな思考や理解を促す質問となる.

IV.先駆者のスタンス

Goolshian, H.(1924~1991)とAnderson, H.(1942~)は,アメリカテキサス州において,not knowing(無知の知と訳されることもある)という姿勢を大切にしたコラボレイティブ・アプローチを展開した1).先入観をもたずに相手の話を聴き,関心から湧いたオープンクエスチョンを返す.質問するときに,相手はきっとこう答えるだろう,といった先入観や,相手にこう答えさせようという操作的な意図は一切もたない.さらに,質問することによって相手の気づきを促そうという意図すらもたない.会話そのものに治癒促進力があるとする立場である.1つの理想的な形式ではあるかもしれない.ただし,時間の制約のある診療では,この方針を適用することには限界があると考えられる.

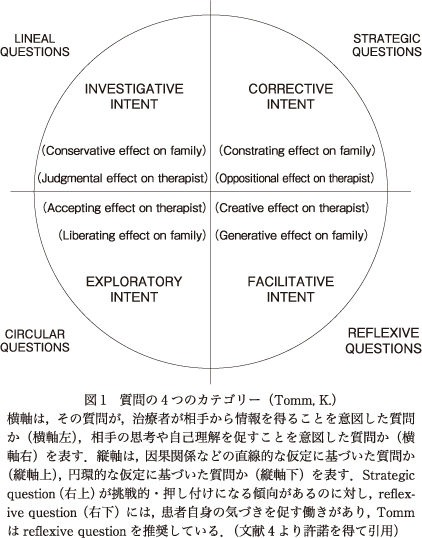

Tomm(1940~)は,カナダのアルバータ州で臨床活動を続けている精神科医である.言い切ることには考えを押し付ける(set forth)性質があるが,質問には,考えや見方を引き出す(call forth)効果がある,という考えのもとに治療的な質問を研究し,質問の意図に意識的である.治療者の意図によって質問を4つのカテゴリーに分類した(図1)4).Tommが特に推奨したのは,リフレクシブクエスチョン3)(図1の右下)に分類されるオープンクエスチョンである.これはあくまで参考であって,Tommの分類の通りに質問を分けて考えることを勧めるものではない.しかし,精神療法を行うにあたって,漠然と質問せずに,治療者自身がどのような意図で質問しているのかに注意を払うことは有意義であると考える.

ナラティヴ・セラピーは,オーストラリアのWhite, M.(1948~2008)とニュージーランドのEpston, D.(1944~)の2人が共同で開発した方法で,徐々に各地に広まった.ナラティヴ・セラピーの世界的な普及においては,Tommの功績が大きいといわれている.日本では小森らが1990年代からWhiteとEpstonの著書の翻訳にあたり5),今では数多くの本を日本語で読むことができる.ナラティヴ・セラピーでは,問題を抱えていると感じている人は,実は自分にとって好ましくないドミナントストーリーを信じ込んでいるのであって,人生の他のストーリー(オルターナティブストーリー)がみえていないのだと考える.そして,ナラティヴ・セラピーにおけるオープンクエスチョンは,オルターナティブストーリーを探すのを手伝い,ドミナントストーリーを書き換えるという意図をはっきりともって発せられる.すでに成書を読み,ナラティヴ・セラピーでは,かなり作為的に患者の答えを引き出して,今度は治療者の望むストーリーに書き換えているのではないかという疑問をもつ治療者もあるかと思う.しかし,ワークショップなどを経験するとわかることであるが,本から得る印象よりも,治療は患者寄りに展開していく.

おわりに

以上,社会構成主義的な精神療法におけるオープンクエスチョンについて紹介した.よりよい治療をめざそうという気持ちは,精神科医に共通であると考える.そして著者自身,関心を失うことなく,少しずつでも研鑽を重ねていきたい.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Anderson, H.: Conversation, Language, and Possibilities: A Postmodern Approach to Therapy. Basic Books, New York, 1997

2) 大野 裕, 田中克俊: 保健, 医療, 福祉, 教育にいかす簡易型認知行動療法実践マニュアル. ストレスマネジメントネットワーク, 東京, 2017

3) Tomm, K.: Interventive interviewing: PartII. Reflexive questioning as a means to enable self-healing. Fam Process, 26; 167-183, 1987![]()

4) Tomm, K.: Interventive interviewing: Part III. Intending to ask lineal, circular, strategic, or reflexive questions? Fam Process, 27; 1-15, 1988![]()

5) White, M., Epston, D.: Narrative Means to Therapeutic Ends. Dulwich Center Publications, Adelaide, 1990 (小森康永訳: 物語としての家族. 金剛出版, 東京, 1992)