注意欠如・多動症(ADHD)は,子どものみならず成人の疾患としても注目をあびている.成人期ADHDの診断は,神経発達の障害を成因とする小児期ADHDと同一の疾患であるとの前提に基づいてなされている.一方で,現在,成人期に発症するADHDが,小児期に発症するADHDと同一の病態をもつものかどうかに関しての検証も行われていないまま小児期発症と成人期発症のADHDが同一の疾患として捉えられ診断および治療が行われてきている懸念もある.最近,ニュージーランド,イギリス,ブラジルの3つの地域からの長期コホート研究結果が相次いで報告され,小児期のADHDが必ずしも成人期のADHDに連続していない可能性が示唆された.これらのコホート研究は,ADHDの概念・診断について大きなインパクトをもつ問題を提起している.本稿では最近報告された海外での3つのコホート研究を概説しながら,これらコホート研究の意味するものとその限界を吟味し成人期発症のADHDについての課題について討論する.

はじめに

注意欠如・多動症(attention deficit hyperactivity disorder:ADHD)につながる医学的疾患概念は,1902年にLancet第1巻に発表されたStillによる「道徳的抑制の病的欠如」についてのイギリスでの講義の論文化に端を発する12).Stillは,「多動で,暴力的な発作を起こし,破壊的で,処罰にも反応しない子どもたち」の存在を報告し,この報告は現在のADHDの概念の医学的な起源とされている.そのためADHDのもつ破壊的な面が概念形成上,重要な位置を占めていた.Stillが記述した多動で,秩序に欠ける行動を示す子どもには明らかな脳の障害が認められないものの出産時などに起きた軽微な脳のダメージが存在する可能性について言及され「器質的な影響(organic drivenness)」が病態の仮説として考えられるようになった9).

1960年代には「微細脳機能障害(minimal brain dysfunction:MBD)」という概念が提唱された6).しかし,脳機能障害は同定されず生物学的な研究については一時下火になり,行動特性を主とする研究が盛んになり子どもの多動症状に注目が集まるようになっていった.1968年,Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM)-IIにおいて初めて公式な精神疾患の診断として「小児期多動性反応」が記載された.そして1970年代には,このような子どもの基本的特徴と考えられていた多動のなかに注意・集中力の欠如が認められることが指摘されるようになった.1980年,DSM-IIIでは,通常,幼児期,小児期,または青年期に初めて診断される障害のカテゴリーのもと,行動化(behavioral)として行為障害(conduct disorder)とともに「注意欠陥障害(attention deficit disorder:ADD)」という概念が作られ,「多動を伴う」「多動を伴わない」という2つの下位分類に分けられた.DSM-III-Rでは疾患概念を多動を伴うものだけに限定し「注意欠陥・多動性障害(ADHD)」とする修正が行われ,破壊的行動障害(disruptive disorders)の下に位置づけられた.ADHDあるいはADHDのもととなる疾患は,当初児童期の男子に限定されると考えられていた時期が長く続いた.しかし,1990年代になりADHDは児童期に限定し成人期になると改善するものばかりではないことが長期予後研究により明らかになった10).さらにDSM-IVで不注意症状への注目が高くなったことから成人のADHDへの関心が高まった.ADHDの縦断的な臨床サンプルのメタ解析からADHDの診断は年齢ごとに減っていくものの3分の2の青年期,50%の成人期でも診断を満たすことから成人でも連続してDSMによるADHDの診断が可能であると考えられていた7).DSM-5では,成人期ADHDの診断において大きな変化がもたらされた.DSM-5では新たに「神経発達症」という概念が新設され,ADHDは,従来分類されていた「注意欠如および破壊的行動障害」よりもその臨床経過,疫学的研究,合併症研究から「神経発達症」に分類されることが適切と考えられるようになった.そして,神経発達の障害を成因とする慢性疾患で小児期と成人期のADHDは,同一の疾患であると考えられるようになった.しかし,この再分類には十分な検証のないままに行われたことに対する批判もある.DSM-5における成人期のADHDは一般に,①幼少期のADHD患者が寛解することなく成人まで持続する場合,②幼少期には保護的な環境で事例化が抑制されていたり,症状があるにもかかわらず事例化2)することはなかったが成人期になり,家族からの自立,結婚,出産,昇進などにより事例化する場合があると考えられていた4)8).しかし,2015年以降に報告されたニュージーランド,イギリス,ブラジルの3つの地域からの長期コホート研究は,小児期のADHDと成人期のADHDの連続性について疑問をなげかけ,また,成人期のADHDには小児期のADHDのような神経発達障害が認められず,ADHDが小児から成人期に連続する慢性的な神経発達症であるという前提に疑問を投げかけることになった.3つのコホート研究を理解することは成人期のADHDの診断の問題点や今後のADHD研究の理解に重要である.このコホート研究の結果は,従来のADHDの遺伝子研究,精神神経学的研究,画像研究との比較のうえで理解することが重要であるが,本論文ではコホート研究の結果そのものを概説し従来の臨床サンプルを中心とした予後研究との違いについて論ずる.

I.コホート研究の意味するもの

今回取り上げる2015~2016年に報告されたコホート研究は18~38年間にわたって出生直後から詳細に対象者ならびに家族を系統的に評価し,脱落率も低く非常に質の高いものである.必ずしも一般人口におけるADHDの診断を目的として開始されたものではないがADHDの概念・診断を理解するうえで重要な示唆を与えてくれる研究である.

1.ニュージーランドにおける出生コホート調査11)

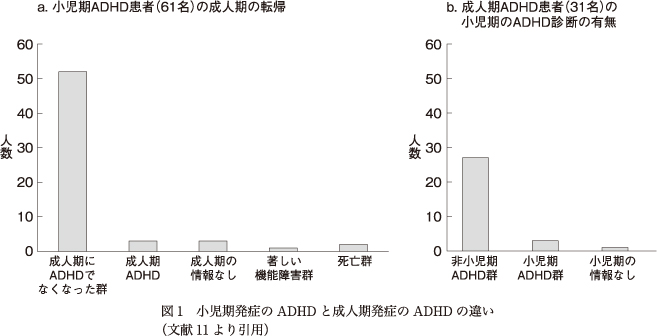

1972年4月~1973年3月にニュージーランド・ダニーデン市に出生した1,037名に対するコホート調査を紹介する.この調査では年齢が3,5,7,9,11,13,15,18,21,26,32,38歳のときに種々の評価を行った.小児期ADHDは11,13,15歳時にDSM-IIIの診断基準で評価を行い,61名(6%)がADHDと診断された.成人期ADHDは,38歳時にDSM-5の診断基準で過去12ヵ月の症状を確認し,31名(3%)がADHDと診断された.この報告が示す有病率は従来のメタ解析と一致するものの2),小児期から成人期になり,ADHDの診断を満たすものが61名から31名に単純に減少したわけではなく,小児期と成人期の両方でADHDの基準を満たしたのはたった3名しかおらず,小児期と成人期でのADHDの重複はほとんど認められなかった(図1).さらに,成人期になってADHDと診断される場合,先行する物質依存などの併発率も高かった.また,小児期発症のADHD群では,診断基準は満たさなくなったものの成人期のIQは大人になって診断された群に比べて10ポイント低く,神経心理検査の結果も低いままであった.一方,成人期のADHDでは小児期に認められるような神経発達障害が認められなかった.このことはADHD症状を呈している成人は小児期発症のADHDのような神経発達上の問題をもっていない可能性を示唆している.また,小児期ADHDの親の77%が20年後には小児期にADHDの症状があったことを記憶しておらず,成人期のADHDの診断において親の記憶に頼ることの問題も提起している.

2.イングランドおよびウェールズにおける出生コホート調査1)

1994年1月~1995年12月の間にイングランドおよびウェールズに出生した1,000組以上を対象にした大規模な双生児コホート調査(2,232名)で,年齢が5,7,10,12,18歳のときにADHDの評価を行った.5,7,10,12歳時の評価をDSM-IVの診断基準で小児期ADHDとし,18歳時にフォローできた2,040名中247名(12.1%)が小児期ADHDと診断された.18歳時のDSM-5の診断基準での評価を成人期(young adult)ADHDとし,2,040名中166名(8.1%)がADHDと診断された.このコホートでも,両時期にADHDの基準を満たしたのはたった54名(21.9%)しかおらず,重複は少なかった.また,成人期のみ基準を満たした成人期発症(late-onset)ADHD患者は,不安症,うつ病,マリファナやアルコールなどの物質依存症の併発率が高いこと,さらに,双生児のデータ分析から成人期発症のADHDは小児期ADHDに比べて遺伝的要因の可能性が低く,発症率が男女でほぼ等しいと報告された.

3.ブラジルにおけるADHDの出生コホート調査5)

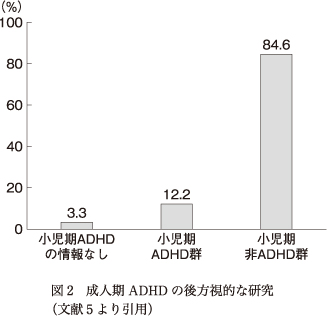

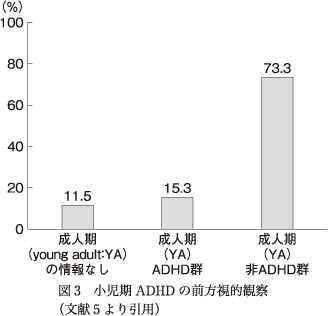

1993年の1年間にブラジル・ペロタス市に出生した5,249名に対する大規模なコホート調査である.小児期ADHDは,11歳時にStrengths and Difficulties Questionnaire(SDQ)の多動のカットオフ値や親へのインタビューからADHD症状を評価し,フォロー可能だった対象者のうち393名(8.9%)がDSM-IVに基づいてADHDと診断された.一方,成人期ADHDは,18~19歳時にDSM-5の診断基準(発症時期を考慮せず)で確認し,492名(12.2%)がADHDと診断された.両時期にADHDの基準を満たしたのは60名(12.2%)であった(図2).小児期と成人期で重複した症例は少なかった.小児期ADHD 393名のうち288名(73.3%)が成人期では診断基準を満たさなかった(45名は成人期の情報なし)(図3).成人期ADHDのうち成人期になり新たに416名がADHDとして診断がついた(84.6%)(図2).さらに,成人期になってADHDと診断される場合,交通事故,収監,うつ病,全般性不安症,社交不安症,自殺企図,性感染症などの経験が小児期ADHDよりも多かったことが報告されている.

II.考察

今回の3つのコホート研究はいずれも,小児期発症のADHDと成人期発症のADHDは重複が少なく,幼少期より始まり成人期まで持続する慢性的な神経発達症というDSM-5でも述べられているADHDの基本的な理解に疑問を投げかけている.今回のコホート研究は成人期のADHDの病態や診断に関しての答えを提供するというよりも多くの疑問を投げかけることとなった.今回の結果はコホート研究であり,従来のADHD群を対象とした経過観察群が示した症状の一貫性を示す研究結果の双方のバランスをとりながら検討することが成人期のADHD診断の本質に近づくことになると考えられる.コホート研究の結果と従来の患者群を対象とした疫学研究の結果の違いに関しては,小児期の閾値下のADHD症状をコホート研究では正確に把握できていないことが一因と考えられている3).今後,ADHDの疾患モデルが変化していくなかで閾値下の症状を適切に評価するようなコホート研究が求められる.また,これらコホート研究が計画された時点ではADHDに関する画像研究を含む生物学的な研究についての十分な理解がなかった.今後のコホート研究では画像研究を含む,より客観的な生物学的な指標を含むことが求められる.

また,ニュージーランドのコホート研究が示しているように,親の記憶が必ずしも幼少期のADHD症状を正確に反映していないことは日常臨床のADHDの診断の際に患者の記憶と親の記憶の一致しないときにどちらの情報を重要視するかについて臨床的な判断が求められることを示唆している.

おわりに

今回提示したコホート研究は,ADHDの概念・診断に関して重大な疑問を提起するものであった.今後これらのコホート研究を従来の臨床群を対象とした遺伝・画像診断との知見と組み合わせて,よりADHDの概念・病態・診断への理解を深めていく必要がある.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Agnew-Blais, J. C., Polanczyk, G. V., Danese, A., et al.: Evaluation of the persistence, remission, and emergence of attention-deficit/hyperactivity disorder in young adulthood. JAMA Psychiatry, 73 (7); 713-720, 2016![]()

2) Biederman, J., Mick, E., Faraone, S. V.: Age-dependent decline of symptoms of attention deficit hyperactivity disorder: impact of remission definition and symptom type. Am J Psychiatry, 157 (5); 816-818, 2000![]()

3) Castellanos, F. X.: Is adult-onset ADHD a distinct entity? Am J Psychiatry, 172 (10); 929-931, 2015![]()

4) Castellanos, F. X., Elmaghrabi, S. E.: On the road to physiological models of brain function in ADHD. Am J Psychiatry, 174 (9); 825-826, 2017![]()

5) Caye, A., Rocha, T. B., Anselmi, L., et al.: Attention-deficit/hyperactivity disorder trajectories from childhood to young adulthood: evidence from a birth cohort supporting a late-onset syndrome. JAMA Psychiatry, 73 (7); 705-712, 2016![]()

6) Clements, S. D., Peters, J. E.: Minimal brain dysfunctions in the school-age child. Diagnosis and treatment. Arch Gen Psychiatry, 6; 185-197, 1962![]()

7) Faraone, S. V., Biederman, J., Mick, E.: The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychol Med, 36 (2); 159-165, 2006![]()

8) Faraone, S. V., Biederman, J.: Can attention-deficit/hyperactivity disorder onset occur in adulthood? JAMA Psychiatry, 73 (7); 655-656, 2016![]()

9) Kahn, E., Cohen, L. H.: Organic drivenness a brain-stem syndrome and an experience. N Engl J Med, 210; 748-756, 1934

10) Mannuzza, S., Klein, R. G., Bonagura, N., et al.: Hyperactive boys almost grown up. V. Replication of psychiatric status. Arch Gen Psychiatry, 48 (1); 77-83, 1991![]()

11) Moffitt, T. E., Houts, R., Asherson, P., et al.: Is adult ADHD a childhood-onset neurodevelopmental disorder? Evidence from a four-decade longitudinal cohort study. Am J Psychiatry, 172 (10); 967-977, 2015![]()

12) Still, G.: The goulstonian lectures on some abnormal psychical conditions in children I. Lancet, 1 (4102); 1008-1013, 1902