本号より若い世代の本学会員のために,近代精神医学史上の主要人物とその業績を紹介する「21世紀の『精神医学の基本問題』―精神医学古典シリーズ―」と題するシリーズの連載を始める.本稿では,連載の開始にあたって本シリーズで取り上げる各人物の精神医学史上の位置づけを解説した.近代精神医学の黎明期より精神病と神経症のそれぞれを主な対象とする2つの精神医学の系譜が存在した.前者は,記述精神医学と呼ばれ,基本的に患者の精神症状や行動の観察と記述を重視するもので,19世紀から20世紀に変わる頃にKraepelin, E. が提唱したdementia praecox(統合失調症)と躁うつ病の二大精神病に代表される疾病単位による精神障害の分類が以後の精神医学の臨床と研究の大きな潮流となった.記述精神医学では,精神障害の診断において,身体的基礎の検索とともに心理学的了解という二元論の立場をとることが多い.一方,ヒステリーをはじめとする神経症圏内の患者の精神内界を探ろうとする力動精神医学は,Freud, S. のように無意識の存在を前提として精神病を含む精神障害を一元論的に理解しようとした.この系譜の人々は,精神療法の理論と技法の発展に寄与した.わが国の精神医学の主流は,呉秀三がKraepelinの精神医学体系を導入して以来,ドイツ精神医学の影響下にあった.第二次世界大戦後もそれを堅持し,Jaspers, K. やSchneider, K. らのハイデルベルク学派の精神病理学を普及させた内村祐之は,晩年(1972年)に著書『精神医学の基本問題』を出版し,精神医学の基本問題の思想史を振り返ることの意義を強調した.同書にちなみ,本シリーズのタイトルを「21世紀の『精神医学の基本問題』」と銘打つ次第である.

2)聖マリアンナ医科大学神経精神科

3)国立病院機構東尾張病院

https://doi.org/10.57369/pnj.23-020

はじめに

現在,日本精神神経学会の会員のなかには,1990年代後半以降に精神医学を学び始めた方々が多くなった.ということは,DSM-IVやICD-10以降の定義や診断基準によって精神疾患を最初に理解したに違いない.事実,1990年代以降の精神医学の教科書は,ICDに準じた精神疾患の分類に対応した章立ての構成をとり,個々の疾患概念の記載に関してはDSMからの引用が多い.これは,DSMとICDが精神疾患の分類と診断の世界標準になったからである.

しかしながら,精神疾患の定義と概念,および分類をめぐっては,歴史的にもさまざまな考え方があり,現在のDSM-5とICD-11が決して完成形ではない.DSMとICDが改訂される度に大きな話題になるのも,精神疾患の診断をめぐる議論がいまだ決着していないことを反映しているのである.私たちは,精神科診断に対する理解を深め,適切に病名を用いるためにも,その歴史的経緯を知っておく必要がある.

例えば,統合失調症の診断基準においてSchneider, K. の一級症状に相当する規定がDSM-IV-TRからDSM-5への改訂で廃止され,またICD-10からICD-11への改訂でも変更されたが,このことは何を意味しているのだろうか3).DSM-5とICD-11で一級症状の位置づけが異なることは,統合失調症の診断にどのような影響を与えるだろうか.そもそも一級症状とは何なのだろうか.こうしたことは,一般の人々は知らなくても,日々,統合失調症の診断を有する患者と接する精神科医は知っておかなければならないだろう.

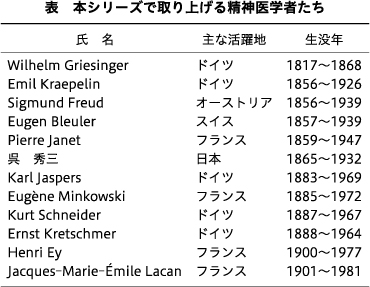

今回,本誌ではDSMやICDに依拠した精神医学しか知らない世代の本学会員のために,近代精神医学史上の主要人物とその業績を紹介する「21世紀の『精神医学の基本問題』―精神医学古典シリーズ―」の連載を企画した(表).19~20世紀に活躍した偉大な先達たちが遺した精神医学の古典の数々は,現代精神医学の確かな礎を築いており,その意義を改めて見直せば,必ずや温故知新の学びとなるだろう.

ここでは本シリーズの連載開始にあたって,取り上げる各人物の精神医学史上の立ち位置を示しておきたい.本シリーズの読者のガイドとなれば幸いである.

I.近代精神医学の黎明

フランスの哲学者,Foucault, M. は,大著『狂気の歴史』において,ヨーロッパでは17世紀に時の権力によって「狂気」は精神病院へ監禁され,18世紀に理性の下にそれが観察の対象となり,19世紀に至って精神医学を含む広義の心理学が登場したとみている2).これは,1656年にルイ14世の勅令によってビセートルやサルペトリエールなどの巨大な「一般施療院」が開設され,多くの精神障害者が収容されたことを指している.しかし,それらの施設には精神障害者以外にも浮浪者や犯罪者,娼婦,老人などが収容されており,何ら医療は施されず,非人道的な処遇が当然のように行われていた.18世紀にはヨーロッパの各地に精神病院が続々と開設されたが,同様に医療機関とはいえないようなものであった.

フランス革命後まもない1790年代,Pinel, P. はビセートル,続いてサルペトリエール両病院の改革に乗り出し,監護人のPussin, J. B. とともに患者に対する人道的処遇を行ったことで知られている6).Pinelはまた,von Linné, C. の植物分類学にならい,精神病の症候学的分類を試みた最初の精神医学者であり,さらにイギリスのHaslam, J. とほぼ同時期(1800年代)に今日の統合失調症と考えられる症例について最初の報告を遺している.Pinelの後継者であるEsquirol, J. E. D. も精神病の分類に取り組んだ.

Pinelの精神医療改革と前後して,イギリスのTurke, W. が開設したヨーク・リトリートのように,欧米の精神病院は単なる収容施設から脱皮して,徐々に専門医療機関としての体制を整えるようになった.そのためには,精神医学の専門家を養成する必要があり,医学教育の課程に精神医学が組み入れられるようになった.19世紀になると,当時,台頭してきた病理学,生理学などの身体医学や心理学の方法論が精神医学に導入された.以上のように,近世以降に登場した精神病院の混沌とした闇の世界に人道主義と自然科学の光を照射すべく近代精神医学は造形されていったのである.

精神医学の黎明期において,先駆的な業績を挙げた精神医学者としてまずはドイツのGriesinger, W. を挙げなければならない.彼が,若干28歳時(1845年)に初版を出した『精神疾患の病態と治療(Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten)』は,高い評価を得て版を重ね,イギリスやフランスの精神医学界にも知られた.この教科書のなかで,Griesingerは,「あらゆる精神病は脳の病気による」という有名なテーゼを掲げた.彼は,「精神病の種々の状態像はただ1つの疾患過程がたどる諸段階にすぎない」という後に単一精神病(Einheitspsychose)と呼称される仮説を唱え,「その疾患過程は脳疾患に由来するが,その解明は神経病理学の進歩をまつほかはない,それが明らかにされるまではただ症状の共通性や特徴によって疾患群を区別するにとどめるべきである」と主張した5).こうしたGriesingerの思想は,後世のMeynert, T. やWernicke, C. ら,神経病理学者のみならず,経験主義を重んじたKraepelin, E. にも有力な示唆を与えた.一方,Griesingerは,ベルリン医学心理学会を設立し,現在も発行されている精神医学専門誌を創刊するとともに精神医療の改革にも取り組むなど,目覚ましく活躍した.

いま一人,黎明期の精神医学にかかわった重要人物として,近代神経学の始祖,Charcot, J. M. がいる1).1870~1980年代,Charcotは,数々の神経疾患の発見によってヨーロッパを代表する医師・科学者として名声を馳せていたが,晩年の彼はヒステリーの研究に最も熱意を傾けた.特筆すべきは,19世紀半ばの心霊術の流行とともに民間で盛んに行われるようになっていた催眠術(hypnotism)をヒステリーの研究に導入したことである.当時,サルペトリエール病院におけるCharcotの臨床講義では,ヨーロッパ中からつめかけた医師や医学生,時には王侯貴族が見守るなかで,ヒステリー患者に対する催眠実験が披露され,センセーショナルな反響を呼んだ.Charcotは,ヒステリーを催眠術に対する感受性を先天的に有する神経疾患であると主張したが,Bernheim, H. らのナンシー学派は催眠の作用は暗示によるものだと反論し,激しい論争を巻き起こした.結果的にCharcotの誤りが明らかになり,ヒステリー研究は彼の晩節を汚したかのような印象を残した.しかしながら,Charcotのおかげでヒステリーをはじめとする神経症が医学研究の対象となり,また催眠術を研究方法として導入したことにより心的事象を対人間の相互作用のもとに捉えたことの意義は大きい.なによりCharcotの門下よりFreud, S. とJanet, P. という「無意識/下意識」の発見者たる2人を輩出したことが,その後の力動精神医学の歴史を導いた.

以上,近代精神医学の黎明期において,すでに精神病と神経症という主要な精神疾患をそれぞれ対象とする臨床と研究の系譜があったことが注目される4)7).1つは,Griesingerのように精神病の病因に脳の病的過程を想定しつつも,心理学的側面も否定せずに,基本的に患者の精神症状や行動の観察と記述を重視することから,記述精神医学(descriptive psychiatry)と呼ばれる.かつては,わが国の精神医学の主流であったので,正統的精神医学ともいう.もう1つは,CharcotとBernheimのヒステリー研究にはじまる神経症圏内の患者の精神内界を探ろうとするもので,力動精神医学(dynamic psychiatry)という.この系譜に属する人々(精神科以外を専門とする者も少なくない)は,本来,催眠術が18世紀のMesmer, F. A. による動物磁気(メスメリズム)と呼ばれた治療法に由来するだけに,精神療法の理論と技法の発展に大いに寄与することになる.かくして近代精神医学は,記述精神医学と力動精神医学の両極を振り子のように揺れながら発展してゆく.

II.記述精神医学の系譜

19世紀から20世紀に変わる頃,Kraepelinの登場によって記述精神医学はその後の精神医学の大きな潮流となった.彼は,臨床経験に忠実に従い,身体疾患と同じく,原因,症候,経過,転帰,病理解剖の同一性をもつ疾患単位(disease entity)が精神病にもあると想定し,精神病の分類を試みた.こうした方法論は,先人たるKahlbaum, K. L. が構想した精神疾患分類―症候群(状態像)と疾患単位を分けて捉えた―を受け継ぐもので,若い頃に学んだ心理学者,Wundt, W. にも影響を受けていた.Kraepelinは,『精神医学教科書(Psychiatrie:ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte)』第5版(1896年)でdementia praecox(今日の統合失調症に相当)の概念を,同第6版(1899年)で躁うつ病の概念を,それぞれ発表し,いわゆる二大精神病を提唱した.当初,Kraepelinの学説は,Wernicke学派の脳局在論に対応した分類と対立したために批判を受けたが,進行麻痺(神経梅毒による精神病)が疾患単位の格好のモデルとして認知されるに伴い(1911年,野口英世が進行麻痺患者の脳内にスピロヘータを発見する),ドイツのみならず世界各国に普及していった.しかしながら,晩年のKraepelinの疾患単位に対する確信は徐々に揺らいでいったようである.一方,Wernickeの後継者であるKleist, K.,Neele, E.,Leonhard, K. ら,フランクフルト学派と称される人々は,Kraepelinが提唱した二大精神病の中間に観察されるさまざまな形態の精神病を独立した疾患として位置づけ,わが国では満田久敏が提唱した非定型精神病の概念とともに知られていた.

Kraepelinのdementia praecoxの悲観的な疾病観にいち早く異議を唱えた精神医学者に,スイスのチューリッヒ大学のBleuler, E. がいる.彼は,心理学的見地から統合失調症の基本症状を思考における観念連合の障害,両価性の感情反応,自閉,および感情の平板化と考え,思考が分裂する精神の病という意味で“Schizophrenia”という病名を造語した(1930年代にわが国では「精神分裂病」と直訳された).Bleulerは,後述するFreudが創始した精神分析学にも理解を示し,門下よりJung, C. G. やBinswanger, L. を輩出した.同様に,彼の薫陶を受けたMinkowski, E. は,統合失調症の基本症状である自閉に注目し,その概念をより広く人間学的見地へと拡大し,『統合失調症(La schizophrénie)』(1927年)において「現実との生ける接触の喪失」と唱えた.インクのしみを用いた投影法の心理検査(ロールシャッハ法)を遺して37歳の若さで夭逝したRorschach, H. もまたBleulerの門下の一人である.

『体格と性格(Körperbau und Charakter)』(1921年)のパーソナリティ類型論で知られるKretschmer, E. は,体質的次元,性格的次元,身体的次元など,精神病の病像形成に寄与する複数の次元の異なる要因のうち,最も重要と考えられる要因を中心に総合診断する多次元診断のアプローチを提唱した.したがって,彼の言う「敏感関係妄想」は,性格と体験の心理的相互作用により発症すると考えるため,主たる診断として性格的次元のほうが統合失調症または躁うつ病の属性を有する体質的次元よりも上位に位置することになる.

以上のように,内因性精神病の診断において生物学的所見よりもむしろ心理学的理解が重視されるようになると,精神症状をより厳密に把握するための精神病理学の方法論が求められるようになった.その問題に見事に答えたのがハイデルベルク大学のJaspers, K. である.彼は,『精神病理学原論・総論〔Allgemeine Psychopathologie:初版(1913年)を「原論」,以後の改訂版を「総論」と称する〕』において,哲学者のHusserl, E. G. A. の現象学と心理学者のDilthey, W. の了解心理学の方法論を援用して,幻覚妄想の内容よりも体験の形式に注目すること,心的現象の認識の方法として「了解」と「説明」を区別すること,そして統合失調症のような病的過程における一次妄想や幻聴は「発生的了解」という「相手の身になったときに,その理由や動機が誰にとってもわかること」が不可能であることなどを明示した.

第二次世界大戦後にハイデルベルク大学教授となったSchneiderはJaspersの方法論を継承し,精神病の診断には身体的事実―身体的に明らかな異常があるのか―と心理学的事実―その人らしい心のありようと連続しているのか―の二本立てが求められるとして,それを経験論的二元論と呼んだ.Schneiderは,精神障害を「心的あり方の異常変種(神経症やパーソナリティ障害,知的障害など)」と「疾患(および奇形)の結果(精神病)」の2つに分け,さらに後者を「身体的基盤が明らかなもの(器質性・症状性・中毒性精神病)」と「心理学的(精神病理学的)なもの(内因性精神病)」に分類した.彼の著書『臨床精神病理学(Klinische Psychopathologie)』(1950年)は,多くの国々で翻訳され,精神医学の教科書として広く読まれた.

こうしたハイデルベルク学派の精神病理学は,1930年代にナチスの迫害を逃れて亡命したユダヤ系精神科医,Mayer-Gross, W. によってイギリスの精神科医に伝えられ,同地の精神医学の発展に寄与した.なかでもSchneiderが提唱した統合失調症の一級症状は,1960年代の精神科診断に関する国際共同研究を通じてアメリカの精神科医たちも知るところとなり,DSM-III(1980年)における統合失調症の診断基準に採用された.

III.力動精神医学の系譜

Kraepelinとほぼ同じ時代を生きたFreudは,Charcot,そしてBernheimの下で催眠法を学んだ後,故郷のウィーンに帰ると,ヒステリー患者の催眠治療経験のあるBreuer, J. との共同研究を通じて人間の精神世界における無意識(unconscious)の存在を見出した.やがてFreudは,催眠法の代わりに自由連想法という治療法(精神分析療法)を編み出し,その経験から患者の無意識に抑圧されていたものが意識に上ろうとすると不安を生じるため,さまざまな防衛機制が働き,その結果,ヒステリーをはじめとする神経症の症状を生じると考えた.また,精神分析療法において患者と治療者との間に生じる転移,あるいは逆転移と呼ぶ特異な感情の動きに注目し,精神療法において留意すべき原則や治療構造を定式化した.さらに,幼少期の子どもの精神発達における父母との関係にも着目し,エディプス・コンプレックスなどの概念を提唱した.

こうしてFreudが創始した精神分析学の理論と実践は,20世紀の精神医学や心理学のみならず,人文科学の領域にまで絶大な影響を及ぼした.反面,記述精神医学の立場からは厳しい批判を浴びたが,イギリスやアメリカでは普及し,さまざまな理論や学派が生まれた.特にアメリカでは,精神医学教育の基礎を作ったMeyer, A. が精神分析学を教育研修の主体としたために,同国は1940~1960年代に精神分析学の全盛期を迎えた.特筆すべきは,精神病でさえ,防衛機制に失敗した自我の退行によって生じると考えられた点である.当時の精神分析学の指導者,Menninger, K. の「あらゆる形の精神障害は,本質的に質において同じであり,量が違うと主張したい.要は,症状の陰に潜むものは何かである」というテーゼは,精神分析学の一元論的な疾患理解をよく表している.

Freudの支持者のなかには,Adler, A. やJungのように,初めは追従していたが,やがて離反して独自の理論体系を樹立した人々もいた.自ら分析心理学を立ち上げたJungは,無意識には個人の過去の体験の記憶だけでなく民族や人類が体験したものも蓄積されていると考え,それを集合的無意識(collective unconscious)と呼び,神話や昔話に象徴されていると主張した.また,Binswangerは,現象学哲学に学び,現存在分析を創始し,統合失調症患者の人間学的理解に挑んだ.

Freudと同じく,Charcotの下で催眠法を学んだJanetもまた力動精神医学の大家であり,解離症状に注目し,意識野の狭窄をヒステリーの基本障害であると考えた.神経症が心的外傷に起因することを主張し,“trauma”という用語を造語したのもJanetである.Ey, H. もJanetに続くフランス力動精神医学の系譜に位置する人物である.彼は,Janetの所説とともにイギリスの神経学者,Jackson, J. H. の理論を取り入れて,器質力動学説を提唱し,精神病と神経症を一元論的に理解しようとした.

フランスの力動精神医学は,イギリスやアメリカと異なり,哲学とのかかわりが深く,その理論が独創的な反面,難解と評されることが多い.なかでも,Lacan, J. M. E. は,第二次世界大戦後のフランスを代表する精神分析家であるが,1960年代に登場した構造主義哲学にも関与した.彼の後継者たちはラカン派と呼ばれ,現代の精神分析学の一画を占めている.若き日のLacanが師事したde Clérambault, G. G. は,熱情精神病(恋愛妄想)や精神自動症を提唱してクレランボー症候群にその名を遺すパリ警視庁勤務の精神科医であり,Minkowski(第一次世界大戦後にフランスに移住)やEyらも感化されたという.

おわりに

以上,新たに連載が始まる「21世紀の『精神医学の基本問題』―精神医学古典シリーズ―」に登場する先達たちの精神医学史上の位置づけを概説した.

最後にわが国の精神医学史にも触れておこう.わが国の近代精神医学の建立者である呉秀三は,1897年から1901年までヨーロッパに留学し,その後半をハイデルベルク大学のKraepelinの下で過ごした.帰国後,東京帝国大学教授となり,Kraepelinの精神医学体系をわが国に導入するとともに,1902年に日本神経学会(現在の日本精神神経学会)を創設し,本誌を創刊した.1918年には精神障害者の私宅監置の実態調査を行い,その報告書における「わが邦十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸の他に,この邦に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」という一節はあまりにも有名である.

第二次世界大戦後もわが国では呉以来のドイツ精神医学の伝統が堅持されてきた.これには,戦前から戦後にかけて長く東京大学精神科教授を務めた内村祐之の力によるところが大きいだろう.彼とその門下は,JaspersやSchneiderらの著書を翻訳し,ドイツ精神病理学の粋をわが国の精神科医に広めた.無論,戦後は,多くの人たちが欧米に留学して精神分析学を学ぶようになったが,隣国の韓国のように力動精神医学を基調とするアメリカの精神医学教育が浸透することはついになかった.

内村は,晩年,『精神医学の基本問題―精神病と神経症の構造論の展望―』(1972年)と題する著書を上梓した7).同書は,精神医学の古典というべき先人たちの膨大な業績を逐一取り上げた優れた総説であり,出版に先んじて1970~1972年に専門誌に連載された.本稿の記述も多くを同書に拠っている.

同書の序文において,内村は,「精神医学に興味を抱いてこの道を進もうとする若い学徒は,何を措いてもまずこの学問の領野の基本問題につき,かつて指導的役割を果たした人々がいかなる思想をもっていたかを知らねばならぬ.この前提なくして,広く正しい視野を養うことはできない」と,執筆に込めた思いを強く訴えている.また,序章では1918年にKraepelinが発表した近代精神医学史を紹介し,以後の50年間余を精神医学とともに生きてきた学究として「大小幾つかの丘は確かに越えたが,かずかずの大きな断崖はまだ目前にそびえているとの印象をぬぐい去ることができないのである」と心情を吐露する.

内村の感慨よりさらに50年の歳月が流れたことを鑑みて,今回の連載のタイトルを「21世紀の『精神医学の基本問題』」と銘打つ次第である.本シリーズを通して,現代の私たちが越えてきた幾つかの丘を振り返り,なお眼前にそびえるかずかずの断崖を確かめることができればと思う.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.3名の著者は,精神経誌編集委員である.

1) EllenbergerH. F.: The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry. Basic Books, New York, 1970 (木村 敏, 中井久夫監訳: 無意識の発見―力動精神医学発達史―, 上・下巻. 弘文堂, 東京, 1980)

2) Foucault, M.: Folie et Déraison: Histoire de la Folie à l'Âge Classique. Librairie Plon, Paris, 1961 (田村 俶訳: 狂気の歴史―古典主義時代における―. 新潮社, 東京, 1975)

3) 針間博彦: Schneiderの一級症状の位置づけ―ICD-11とDSM-5の相違点―. 精神経誌, 124 (9); 651-652, 2022

4) 中井久夫: 西欧精神医学背景史. みすず書房, 東京, 1999

5) 西丸四方: 精神医学の古典を読む. みすず書房, 東京, 1989