公認心理師法は施行後5年を経過し,制度の見直しの時期を迎えた.しかしながら,医療機関における心理職の配置は限定的なままであり,心理支援を保険診療の枠組みのなかで提供できるような基盤づくりも進んでいない.こうした背景を踏まえ,本研究では厚生労働省事業による医療機関の公認心理師に関する調査データを二次解析し,公認心理師の雇用と心理支援業務との関係について検討を行った.解析には,のべ826施設の心理部門の代表者が回答した心理職の人数や実施業務に関するデータを用いた.その結果,心理業務は因子分析により10因子に集約された.さらに,施設の常勤・非常勤の人数と各10因子の心理業務の遂行度に関して階層線形モデルで分析した結果,すべての心理業務において,常勤心理職が増えることで業務の遂行度が有意に上がることが明らかとなった.特に,「主要な精神疾患」および「性的・行動的問題や疾患/依存症」に対する心理支援,「集団に対する心理支援/アウトリーチ」「入院における心理支援/ケースカンファレンス」「地域連携(一般)」「多職種連携による支援」の6業務については,非常勤の増加は業務の遂行度を上げることはなく,常勤の増加のみが関係していた.一方で,非常勤については3人以上に増えた場合に限り,「家庭および社会経済的問題」への支援,「心理検査/外来カウンセリング」「教育・研究・組織運営/家族関係者への支援」「地域連携(児童)」の4業務の遂行度が上がることが示された.ただし,「教育・研究・組織運営/家族関係者への支援」に関しては,常勤が増えた場合と比較して遂行度の上がり方はごくわずかであった.以上より,専門的・発展的な心理支援業務の拡充を図るうえでは複数の常勤者の配置が望ましいこと,非常勤雇用の心理職が常勤雇用されることにより支援の幅が広がり組織への貢献が高まる可能性が示された.制度面での見直しが進み,公認心理師の常勤雇用が進むことが望まれる.

2)福島県立医科大学医学部健康リスクコミュニケーション学講座

3)国立精神・神経医療研究センター認知行動療法センター

4)国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部

5)国立精神・神経医療研究センター病院司法精神診療部

6)国立精神・神経医療研究センター病院精神診療部

https://doi.org/10.57369/pnj.23-016

受理日:2022年9月3日

はじめに

2017年に公認心理師法が施行され,翌2018年,公認心理師として国家資格をもつ心理職が誕生した.公認心理師は,心理学に基づいた知識や技法を用いてこころの問題を抱える当事者や関係者の支援を行う名称独占の専門資格であり,医療,教育,福祉,産業,司法の各領域において,関係者と連携しながら心理支援を行うことが求められる.民間資格である臨床心理士との共通項は多いものの,臨床心理士が指定大学院での養成を主としているのに対し,公認心理師は4年制大学での指定科目の履修に加えて大学院での指定科目の履修あるいは指定施設における2年以上の実務経験による養成を主としていること,公認心理師は大学・大学院において医療機関での実習が必修とされていることなどが違いとして挙げられる.

医療領域において,公認心理師はメンタルヘルスの専門家としてチーム医療への貢献が期待されている.しかしながら,公認心理師が配置されている医療機関は限られており,心理支援へのアクセスは良好とはいえない.また,近年の診療報酬改定において,公認心理師を施設基準に含める項目が少しずつ増え,小児科やがん領域において公認心理師による面接が保険適用されるといった変化は認められるものの,依然として心理支援に関する業務の多くが診療報酬制度の枠組みに含まれず,多くの現場で無償かつ奉仕的な医療サービスとして提供せざるをえない状況におかれている現状がある.

令和2年度精神保健福祉資料(630調査)によれば,精神科病床を有する病院に配置されている常勤心理職の数は常勤の精神保健福祉士および作業療法士の3割弱にとどまっており,さらに,非常勤者の割合が高いことが示されている9).実際に,心理職が医療機関で常勤職を得るのは狭き門であり,たとえ得られたとしても,しばしば自分の他に同職種がいない孤立した環境におかれる.また,他の医療職のように経験と実績を積み重ねて管理的・指導的立場に昇進するようなキャリアパスも一般的ではなく,収益に貢献しない職種として肩身の狭い思いをすることも稀ではない.

その一方で,近年,さまざまな診療科において,患者に対する心理的ケアの需要が高まっている.例えば,今日,社会的および行政的にも重視されている発達障害や心的外傷後ストレス障害,物質関連および嗜癖の障害,適応障害といった精神疾患は,精神科薬物療法の効果に限界があり,心理社会的観点からの治療や支援が欠かせない.一般に薬物療法が奏効するとされているうつ病や強迫症,不眠障害などの精神疾患に関しても,薬物療法に加えて精神療法/心理療法の一種である認知行動療法を併用すると薬物療法単独の場合より治療効果が有意に高いことが示されている3)11)13)22).また,青年期の軽度から中等症うつ病に対しては認知行動療法が薬物療法よりも効果的であるといった知見もある12).さらには,がんや感染症の治療,あるいは周産期医療といった身体科領域においても,心理的支援へのニーズがある.事実,身体疾患に精神疾患が合併するリスクは高く5)25),合併した場合は医療資源の消費が増加しがちであること1)6),身体医学的問題を抱える患者に対してコンサルテーション・リエゾン・チームが介入することにより,身体疾患の経過や転帰に好ましい影響を与えるとともに,医療費の削減にも貢献する可能性が指摘されている6)20).

このような,心理支援に関する医療現場のニーズや実績と,実際の診療報酬制度とのあいだに生じている齟齬は,国家資格としての公認心理師制度が施行されている現在でも依然として未解決のままである.著者らは,厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業において,医療現場における心理職の全国調査を行い,その成果を公表した8).この報告書は公認心理師の雇用や勤務状況,実習などに関して総括的に記述データを報告するとともに,医療機関における心理職の雇用形態や人数と心理支援の実施状況について部分的に検討したものである.その結果,心理職が雇用されている医療機関の少なさや常勤雇用率の低さが示された一方で,心理職に対して,さまざまな診療科から多岐にわたる期待が寄せられていることも明らかにされた.さらに,常勤の公認心理師を一施設あたり複数名雇用することの有用性が示唆された.すなわち,非常勤者の人数が増えた場合と,常勤者が0人から1人に増えた場合では心理支援の実施状況に顕著な相違がみられない一方で,常勤者が2人または3人以上に増えた場合は顕著に支援が拡充する傾向が示された.

しかしながら,前述の報告書における分析は個々の調査項目ごとの検討にとどまっており,臨床的,学術的には心理支援業務を共通成分で集約し,よりまとまった形で結果を整理することが妥当と考えられた.また,報告書での分析においては重要な共変量である施設の違いについて検討できていなかったため,共変量も含めて解析を行う必要性が考えられた.そこで,本研究においては,調査データを二次解析し,心理支援業務を因子分析モデルで集約するとともに,雇用形態と心理支援業務との関係をより精緻に検討することとした.

I.方法

1.対 象

厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査」では,医療現場における心理職の業務や実習についての全国調査を行った.この調査においては,全国の医療機関4,000施設に対して調査協力依頼状を送付し,WEB上にて回答を依頼した(調査期間2019年11月18日から12月8日).送付内訳は,日本精神科病院協会所属病院1,193施設,無作為抽出した一般病院1,035施設,国立病院機構および国立高度専門医療研究センター所属病院148施設,日本精神神経科診療所協会に所属する診療所1,611施設,その他13施設であった.調査項目はパート1~3から構成され,パート1は施設代表者および人事管理者を対象とした雇用や人事,心理職への要望等に関する項目,パート2は心理部門の代表者を対象とした心理職の業務実態に関する項目,パート3は実習担当者を対象とした心理実習の実態に関する項目であった.いずれかのパートについて回答が得られたのは1,598施設であり,本研究では,この際に得られたデータのうち,パート2に関して回答の得られたのべ826施設のデータを解析の対象とした.

2.調査内容

パート2の調査項目のうち,本研究で用いた項目は以下の通りである.

1)心理職の所属および雇用状況に関する項目

心理部門の代表者に対して,所属部門(心理職の独立した部門,精神科,児童精神科,小児科,心療内科等)について尋ねたほか,部門内の心理職の人員の人数を常勤,非常勤,その他(謝金等)のそれぞれで回答を求めた.

2)心理職が実施する業務に関する項目

心理部門の代表者に対して,下記のA~Cの3カテゴリに含まれる項目について,日々の業務としてどの程度実施しているかについて回答を求めた.

A:対応する精神疾患や心理的問題に関する項目群(対応疾患・問題群)

心理職が心理的支援(心理検査のみは除く)を行う精神疾患に関して,『DSM―5精神疾患の診断・統計マニュアル』に基づき,「知的障害,学習障害,チック等の神経発達障害」「うつ病,抑うつ障害」「不安障害」「睡眠障害」「認知症,軽度認知障害,せん妄等の神経認知障害」など計20の精神疾患区分について,「1.実施していない」「2.まれに実施している」「3.時々実施している」「4.日常的に実施している」の4件法にて回答を求めた.さらに,精神疾患ではないが,心理支援の対象となりうる状態や問題として,「家族やパートナーに関連する問題」「虐待とネグレクトに関連する問題」など,8項目について同様に4件法にて回答を求めた.

B:患者支援業務に関する項目群(患者支援業務群)

心理検査・アセスメント(診療報酬区分「発達及び知能検査」「人格検査(投影法)」「人格検査(描画法)」「人格検査(質問紙法,その他)」「認知機能検査その他心理検査」「心理検査 診療報酬対象外のもの」「鑑定の心理検査(刑事,医療観察法,後見人等)」)について,「1.実施していない」「2.まれに実施している」「3.時々実施している」「4.日常的に実施している」の4件法で回答を求めた.心理面接や心理的支援としては,「個人に対する心理面接・カウンセリング(外来)」「個人に対する心理面接・カウンセリング(入院)」「集団に対する心理面接・カウンセリング(外来)」「集団に対する心理面接・カウンセリング(入院)」「心理教育(個人及び集団)」「発達相談」「予診」「回診への参加」「デイケア(精神科)」「デイケア(認知症)」「リワーク・就労支援」「リエゾン活動」「アウトリーチ・訪問・外部機関への同伴など」「電話相談」「ケースカンファレンス」について,心理検査と同様に4件法で回答を求めた.

C:教育研究および連携業務に関する項目(教育研究・連携業務群)

関係者に対する助言や支援(例:「家族・パートナー・遺族等への助言や支援」「院外の他の支援者に対する助言や支援」),教育・啓発・研究(例:「学生・実習指導」「教育・研修の実施(院内外の専門職を対象としたもの)」「予防・啓発活動」「研究活動」),組織運営・マネジメント(例:「院内の組織運営に関する各種会議への参加(委員会等)」),その他(例:「受付業務」)への回答を,同様に4件法で求めた.

3.解析方法

1)心理業務に関する項目を集約するための因子分析

心理職の業務について,A:対応疾患・問題群,B:患者支援業務群,C:教育研究・連携業務群の各群ごとに,各施設の業務の実施状況への回答に,探索的因子分析を適用した.

まず因子数の決定は,順序尺度間の相関係数であるポリコリック相関行列に基づいて算出されるVSS(very simple strucure)基準18)とVelicerのMAP(minimum average partial correlation)基準24)を参照した.VSSとMAPの両基準間で異なる因子数が提案された場合には,適合度がより良いモデルを採用した.VSS,MAPおよび適合度の算出にはpsychパッケージのvss関数19)を使用した.その後,採用された因子数に基づく探索的因子分析を,一般因子と下位因子の双方を仮定した双因子モデル(wls推定)で実施し,ECV(explained common variance)を算出した.双因子モデルによる探索的因子分析とECVの算出はpsychパッケージのomega関数を用いた19).ECVが0.60以下の場合には,一般因子を仮定することが不適切であると判断し17),多因子モデルの探索的因子分析をpsychパッケージのfa関数19)によってwls推定で実施した.最終的に,探索的因子分析で示された因子負荷行列に基づいて,構造方程式モデリングによる検証的因子分析をlavaanパッケージを用いて実施(wlsmv推定)し21),因子負荷と適合度を推定した.採用された因子分析モデルの各因子に負荷する項目の信頼性を検討するためにMcDonaldのω係数を算出した.ω係数の算出は,semToolsパッケージのreliability関数4)を用い,ω>0.70の場合に十分な信頼性があると判断した2).検証的因子分析モデルの適合度は,CFI,RMSEA,SRMRを算出し,CFI≧0.90,RMSEA≦0.08,SRMR≦0.08を十分な適合の目安とした7).

2)心理職の雇用状況と各心理業務因子の遂行度に関する階層線形モデルによる回帰分析

次に,施設ごとの心理職の勤務形態(常勤or非常勤)ごとの雇用人数と心理職の業務の遂行度の関連を検討するために,階層線形モデルによる回帰分析を実施した.

モデルの目的変数は,最終的に採択された因子分析モデルから推定した心理職の業務の下位因子の因子得点であった.因子得点は,平均ゼロ,標準偏差1の標準得点として算出され,ゼロは,本集団における該当因子の業務遂行度の平均を表す値となる.モデルの固定効果となる説明変数は施設の常勤数,非常勤数,および施設の心理職の総数(常勤数+非常勤数)であった.常勤数,非常勤数は,3カテゴリ(1人,2人,3人以上)の順序変数として扱った.モデルの変量効果は施設の心理職の所属部門(心理室・心理科など,精神科,心療内科,その他の診療科,看護部門・コメディカル部門,デイケア部門,研究・治験部門,医事・事務部門,その他の部門)を指定した.さらに,共変量として固定効果に施設の種類〔病院(精神科),病院(総合),診療所〕を投入した.解析はRのlme4パッケージのlmer関数を用いて,制限つき最尤推定法によって推定された.業務遂行度の常勤および非常勤の人数による差を検討するために,推定された階層線形モデルから人数カテゴリごとの因子得点の推定周辺平均を算出し,カテゴリ間の因子得点の差と信頼区間を求めた.周辺平均と信頼区間はlmmeansパッケージで算出し,有意性の多重比較をTurkey法によって補正した.

II.結果

1.回答施設の概況

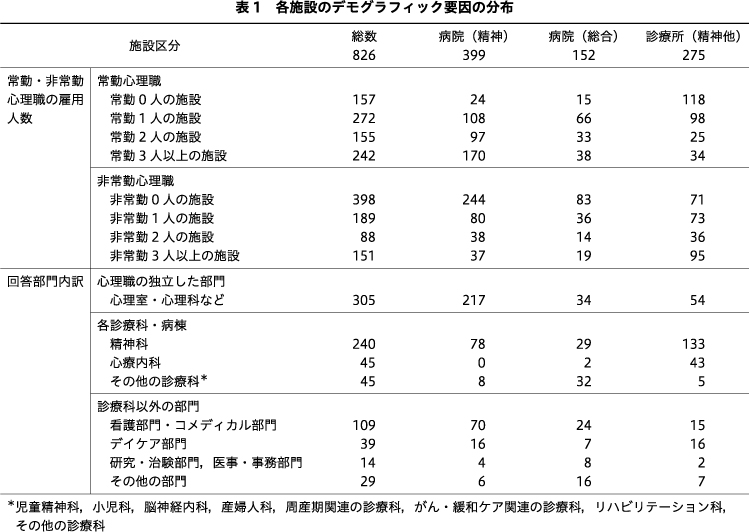

のべ826施設のデモグラフィック要因の分布を表1に示した.施設の区分は,精神科主体の病院が399施設,総合病院が152施設,精神科を中心とした診療所が275施設であった.常勤・非常勤それぞれの雇用人数ごとの施設数の内訳および回答部門の内訳は,表1に示した通りであった.なお,上記のべ826施設に所属する心理職は2,894人であった(常勤1,694人,非常勤1,122人,謝金等その他78人).

2.心理職業務の因子分析による集約

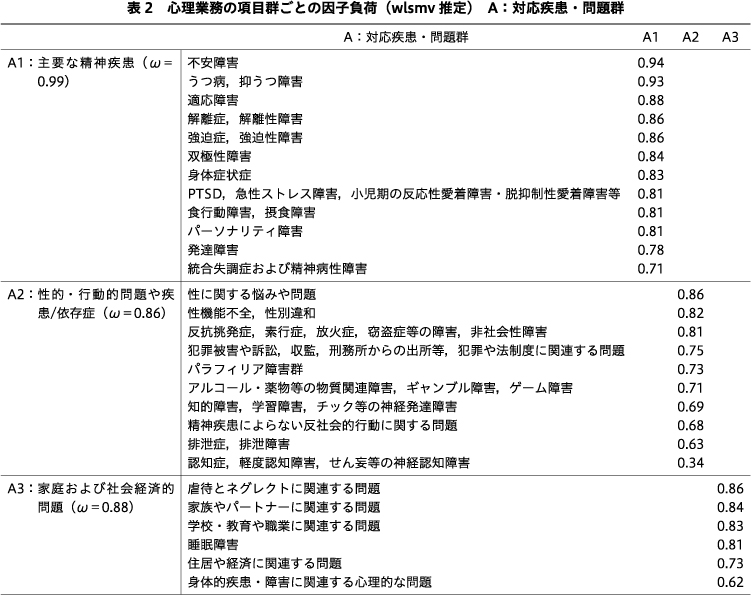

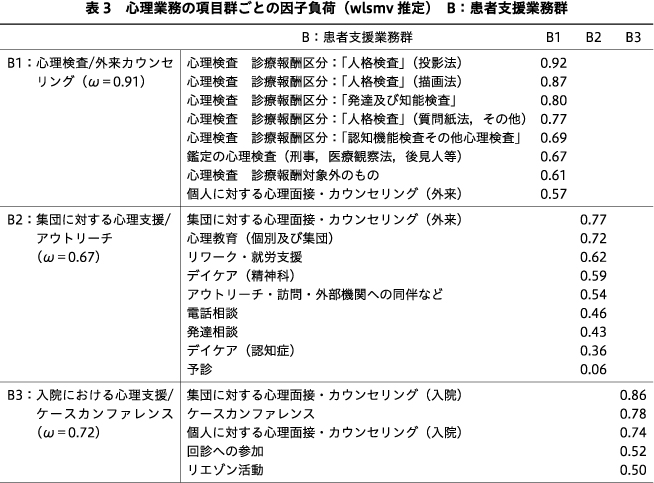

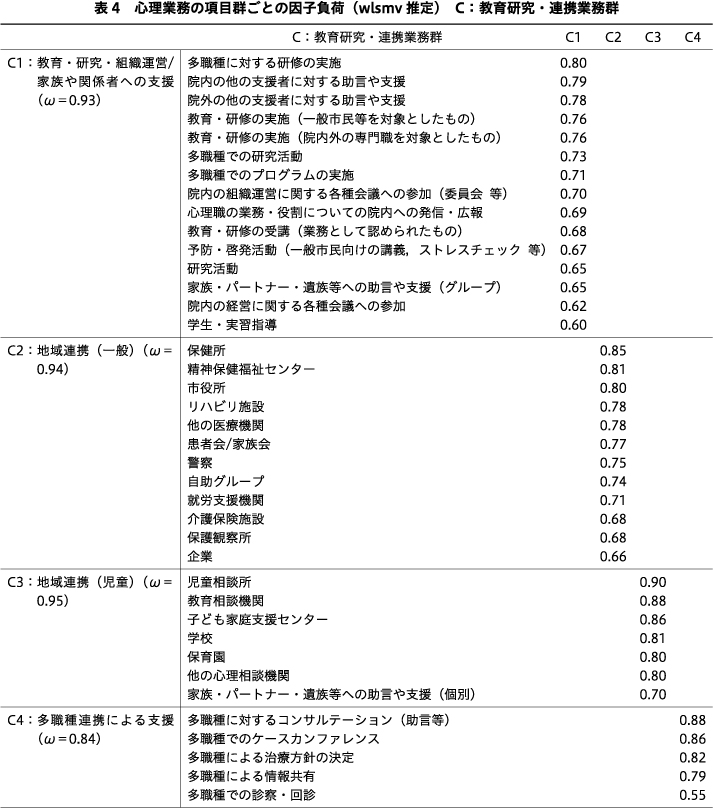

因子数を決定するためにVSS基準とVelicerのMAP基準によって最適因子数を求めた結果,A群ではVSSで2因子,MAPで3因子,B群ではVSSで3因子,MAPで2因子,C群ではVSSで2因子,MAPで4因子の下位因子を仮定するモデルが最適であると示された.VSSとMAPの両基準間で異なる因子数が提案された場合には,適合度指標(bayesian information criteria:BIC)がより良い(小さい)モデルを採用した.そこで,A群およびB群は3因子,C群は4因子を想定し,探索的因子分析を実施した結果,解釈可能な因子パターンを示した.これらの因子パターンに基づいて検証的因子分析を実施した結果,すべての項目群において,十分な適合度を示した(A群:CFI=0.95,RMSEA=0.09,SRMR=0.08,B群:CFI=0.90,RMSEA=0.08,SRMR=0.10,C群:CFI=0.92,RMSEA=0.06,SRMR=0.07).検証的因子分析で最終的に推定された因子負荷を表2, 表3, 表4に示した.B群の第二因子に負荷した電話相談,発達相談,デイケア(認知症),予診を除くすべての項目で50以上の十分な因子負荷を示した.各因子に負荷した項目群の信頼性を検討するために,McDonaldのω係数を算出した結果,B群の第二因子を除くすべての因子において,十分な信頼性(>0.70)が示された.B群の第二因子は0.67であった.因子負荷の低い予診を除くと0.72に改善された.

1)A:対応疾患・問題群(表2)

第一因子は,不安障害,うつ病,適応障害,解離性障害,強迫症などの代表的な精神疾患の診断名が負荷していたため,「主要な精神疾患」と命名した.A群の第二因子は,性に関する悩みや問題,反抗挑発症などの行動上の問題,ならびに各種依存症を含む物質関連障害などが負荷項目であったため,「性的・行動的問題や疾患/依存症」と命名した.A群の第三因子は,虐待とネグレクトに関連する問題,家族やパートナーに関連する問題,学校・教育や職業に関連する問題などが負荷項目であったため,「家庭および社会経済的問題」と命名した.

2)B:患者支援業務群(表3)

第一因子は,各種心理検査および外来での心理面接が負荷していたため,「心理検査/外来カウンセリング」と命名した.B群の第二因子は,集団に対する心理面接,心理教育(個別および集団),リワーク・就労支援,デイケア(精神科,認知症),アウトリーチ,電話相談などが負荷項目であったため,「集団に対する心理支援/アウトリーチ」と命名した.B群の第三因子は,集団に対する心理面接・カウンセリング(入院),ケースカンファレンス,個人に対する心理面接・カウンセリング(入院),回診への参加,リエゾン活動が負荷項目であったため,「入院における心理支援/ケースカンファレンス」と命名した.

3)C:教育研究・連携業務群(表4)

第一因子は,多職種に対する研修,院内外の他の支援者に対する助言や支援,教育・研修,多職種での研究活動・プログラムの実施などが負荷していたため,「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」と命名した.C群の第二因子は,保健所,精神保健福祉センター,市役所,リハビリ施設,他の医療機関,患者会/家族会などの地域の連携先の施設が負荷していたため,「地域連携(一般)」と命名した.C群の第三因子は,同じく地域の連携先の施設名となる項目が負荷していたが,児童相談所,教育相談機関,子ども家庭支援センター,学校などが負荷項目であったため,「地域連携(児童)」と命名した.C群の第四因子は,多職種に対するコンサルテーション(助言等),多職種でのケースカンファレンス,多職種による治療方針の決定,多職種による情報共有,多職種での診察・回診が負荷項目であったため,「多職種連携による支援」と命名した.

3.施設の常勤および非常勤心理職の人数と各心理職業務の遂行度の関連

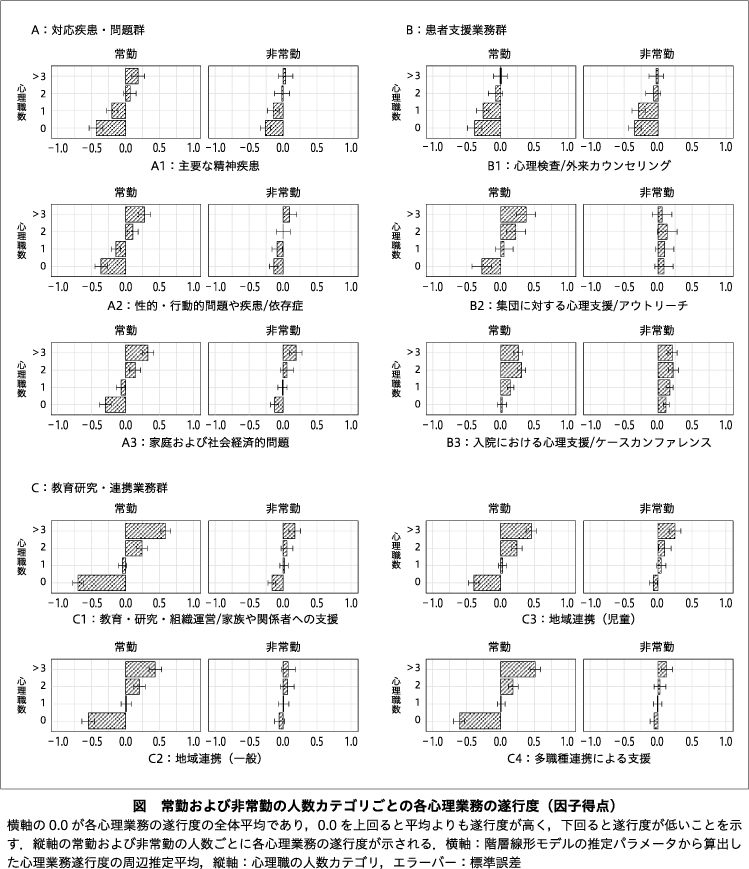

施設の常勤および非常勤心理職の人数と各心理職業務の遂行度の関連を検討するために,階層線形モデルを適用した.常勤と非常勤の人数カテゴリごとの業務の遂行度(因子得点)の周辺推定平均を図に示した(エラーバーは標準誤差,共変量として施設の区分を固定変数に投入.より詳細な結果は補足資料として本誌WEB版に掲載).業務の遂行度は,先の因子分析によって抽出された10個の因子それぞれについて,因子分析モデルから推定した得点を用いた.因子得点は標準化されているため,0が平均となり,プラスであるほどその因子における実施の頻度が高いことを意味する.Tukey法によって補正した多重比較の結果,すべての心理職の業務において,常勤の心理職の人数が多いほど,遂行度が上がるという関連が示された.より詳細には,A群の心理業務(「主要な精神疾患」への支援,「性的・行動的問題や疾患/依存症」への支援,「家庭および社会経済的問題」への支援)は,常勤の心理職が0人よりも2人以上の場合,1人よりも2人以上の場合に,有意に遂行度が上がることが示された.B群の「心理検査/外来カウンセリング」は,常勤の心理職が0人よりも2人以上の場合,1人よりも3人以上の場合に,有意に業務の遂行度が上がることが示された.「集団に対する心理支援/アウトリーチ」は,常勤が0人より1人以上,1人より3人以上の場合に,有意に業務の遂行度が上がることが示された.「入院における心理支援/ケースカンファレンス」は,常勤が0人より2人以上,1人より2人の場合に,有意に業務の遂行度が上がることが示された.C群の「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」は,常勤が0人より1人以上,1人よりも2人以上の場合,有意に業務の遂行度が上がることが示された.「地域連携(一般)」「地域連携(児童)」「多職種連携による支援」は,常勤が0人より1人以上,1人より3人以上,2人より3人以上の場合に,有意に業務の遂行度が上がることが示された.

非常勤の心理職に関しては,人数が多いほど遂行度が高い業務は,「家庭および社会経済的問題」への支援,「心理検査/外来カウンセリング」「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」「地域連携(児童)」であった.「家庭および社会経済的問題」への支援,「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」「地域連携(児童)」では,非常勤が0人よりも3人以上の場合に,有意に業務の遂行度が上がるという関連が示された.「心理検査/外来カウンセリング」は,非常勤が0人よりも3人以上,1人より3人以上の場合に,有意に業務の遂行度が上がることが示された.

なお,施設の種類を共変量に加えたモデルと加えないモデルにおいて,全体的な傾向は,常勤においても非常勤においても,大きく変化しなかった.

III.考察

本研究は,公認心理師の雇用形態がその業務内容とどのような関係にあるかを明らかにすることを目的としたものである.全国の医療機関の施設代表者もしくは人事管理者と,心理部門の代表者から得たデータを二次分析したところ,公認心理師が担うすべての業務において,常勤が増えることで業務の遂行度が上がることが明らかとなった.特に,「主要な精神疾患」および「性的・行動的問題や疾患/依存症」に対する心理支援,「集団に対する心理支援/アウトリーチ」「入院における心理支援/カンファレンス」「地域連携(一般)」「多職種連携による支援」の6業務については,非常勤の増加は業務の遂行度を上げることはなく,常勤の増加のみが関係していた.一方で,非常勤の増加は,「家庭および社会経済的問題」への支援,「心理検査/外来カウンセリング」「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」「地域連携(児童)」の4業務に限定して業務の遂行が高まり,かつ,それは3人以上に増える必要があることが示された.

1.心理職の雇用形態と心理業務の遂行度について

今回の結果からは,常勤の雇用人数が増えるとすべての心理職業務に関して遂行度が上がる一方で,非常勤に関しては3名以上に増えた場合に限り,一部の業務のみ遂行度が上がることが明らかになった.

常勤,非常勤といった雇用形態の違いは,一般的に,勤務日数や勤務時間,業務上の責任や役割の範囲,組織内外との情報共有の量や情報の連続性などにおいて違いを生む.上述した結果は,医療機関が心理職を雇用する際には,常勤雇用のほうが専門職として力を発揮しやすくなり,組織への貢献度も高まること,非常勤雇用の場合,勤務形態の違いやそれによる制約から機能的に働きにくい側面があることが示唆された.なお,常勤に関しても,0人と1人との間で有意に遂行度が上がった心理業務は5業務であり,その他の5つの心理業務に関しては常勤が2人あるいは3人以上となった場合に遂行度が有意に上がることが示された.したがって,心理支援業務を拡充するうえでは,各医療機関に複数名の常勤心理職が配置されることが重要といえる.

2.常勤心理職と心理業務の遂行度

常勤心理職が増えた場合のみ遂行度が上がり,非常勤心理職が増えた場合には遂行度に有意差を認めなかった業務は,「主要な精神疾患」および「性的・行動的問題や疾患/依存症」に対する心理支援,「集団に対する心理支援/アウトリーチ」「入院における心理支援/ケースカンファレンス」「地域連携(一般)」「多職種連携による支援」の6業務であった.こうした業務は,専門的知識・スキルに加えて,危機介入や法的な問題への理解,専門職間の密な連携が必要となるため,勤務日数や職責といったような雇用形態の影響を受けやすいことが考えられる.

精神疾患の治療においては,心理社会的支援の重要性や,薬物療法と心理(精神)療法が併用されると治療効果がより高まる可能性が指摘されており3)11)13)15)22),医療機関から公認心理師への期待も大きい.実際,著者らが行った調査においても,医療機関全体の55.9%,精神科主体病院の72.5%から,各種精神疾患に対する専門的心理支援が要望された8).病院内に複数の常勤職を配置することにより,気分障害,不安障害,統合失調症などの主要な精神疾患に対する心理支援,さらには依存症,性や行動面での問題・疾患といったより専門性の高い疾患や問題に対する心理支援が拡充することが考えられ,薬物療法のみに頼らない包括的な精神医療の促進が期待されるといえる.さらに,近年,国の施策として地域における新たな精神保健医療体制の構築が重要課題になっていることから10),アウトリーチ,地域連携,多職種連携による支援といった面接室のなかにとどまらない心理支援活動についても,常勤者を増やすことで支援の幅が広がるといえるだろう.

3.非常勤心理職と心理業務の遂行度

非常勤者が3人以上に増えると遂行度が上がる心理業務は「家庭および社会経済的問題」への支援,「心理検査/外来カウンセリング」「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」「地域連携(児童)」の4業務であった.こうした業務は,役割がある程度明確であり,勤務日数などの制約を受けにくく,雇用形態を問わず力を発揮しやすい領域であると考えられる.

心理検査や外来におけるカウンセリング,家庭や社会経済的問題に関する支援などは,医療に限らず教育,福祉,司法,産業など幅広い領域においてかねてより心理職が担ってきた基本的な支援業務であり,人数を補強することがそのまま業務拡充に直結しやすい領域といえよう.一方で,児童領域における地域連携業務については,対外的な連携という雇用形態の影響を受けやすいと思われる業務内容にもかかわらず,非常勤者が3人以上になると遂行度の向上を認めた.子どもに関する支援においては,虐待対応なども含め,学校や児童相談所,子ども家庭支援センターなどの関係機関との連携は必須となることから,日常的な連携関係のもと,勤務日数や職責などの制約を超えて,非常勤心理職がその役割を果たしている可能性が考えられる.

「教育・研究・組織運営/家族や関係者への支援」業務に関しては,3人以上の非常勤者で遂行度が上がるものの,常勤者が増えた場合と比較するとその程度はわずかであり,実際の遂行度には大きな違いを認めた(図のC1参照).分担が比較的容易な研究業務と異なり,教育,組織運営,関係者への支援業務などは,一定の責任が伴い,統括的な役割も含まれる.こうした発展的な業務を拡充していくうえでは,非常勤者よりも複数名の常勤者の配置および活用が望ましいといえる.今後の公認心理師の質の維持および向上を現場レベルで底上げしていくうえで,専門家や学生への研修や指導,あるいは自身の研修機会といった教育的な業務は,きわめて重要な側面である.

4.本研究の限界

最後に,本研究の限界について述べておきたい.まず,本研究の対象は,全国の医療機関および医療機関に在籍する公認心理師の一部にすぎず,対象の代表性の担保に限界があることが挙げられる.調査時点での公認心理師登録者は約35,000人であり,うち約3割が保健医療領域(医療約85%,保健約15%)と考えられることから16),本研究の対象は全体の3割強にとどまっている.また,本研究は全国の医療機関を対象として,常勤と非常勤の雇用形態によって,どの業務の遂行度が変わってくるかを示しているのみである.これは,日本の医療機関という母集団のなかでの業務の遂行度の高低を比較しているにすぎない.一方で,わが国においてそれぞれの業務がどの程度求められており,どの程度そのニーズが満たされているかという点については,本研究の結果からはわからない.例えば,主要な精神疾患への支援は常勤を増やすことで業務の遂行度は高まるかもしれないが,どこまで増やせば十分な医療サービスを届けられるかは,さらなる調査が必要とされる.同様に,どのように公認心理師を雇用することで,医療機関,地域,全国の医療コストに見合う効果が得られるかという医療経済的な観点からの検討を行うことも必要だろう.

おわりに

公認心理師法は,施行後5年を経過し,制度の見直しの時期を迎えた.この間,新型コロナウイルス感染症の流行に伴う社会情勢の変化なども影響し,さまざまな領域でメンタルヘルスケアへの関心はますます高まっているにもかかわらず,保険診療の枠組みのなかで必要な患者に心理支援を提供できるような基盤づくりはほとんど進んでいない.その背景要因の1つとして,医療機関で働く心理職の絶対数が少なく,かつ,非常勤雇用が多いことが指摘できる8)14)23).大多数が一人職場や不安定な雇用下にあることは,組織内外での発信や制度改善に関する働きかけ,公認心理師の配置担保のための資料創出,キャリアパスの推進や後進の育成といった面での弱さにつながり,結果的に課題解決を一層難しくさせるという悪循環を生む.

本研究からは,常勤雇用することにより心理支援業務全体の遂行度があがること,特に,専門的,発展的業務の拡充を図るうえでは,複数名の常勤者の雇用が重要になることが明らかになった.このことは,現在非常勤雇用となっている心理職が常勤雇用されることにより,個々の能力や資質をより発揮しやすくなり,支援の拡充や組織への貢献が高まる可能性を示している.さらに,現場で常勤の公認心理師が活躍することにより,養成課程で必修となる医療実習の質や内容の向上も期待でき,公認心理師全体のレベルの底上げにも寄与できるものと思われる.

医療従事者の数とその業務量の非対称性は,公認心理師に限った話ではなく,わが国の医療の構造的な問題の1つであるとも考えられる.この問題に対して,医師の業務負担軽減を図るためのタスク・シフト/シェアが注目されている.常勤公認心理師の配置が進み,より能動的に多職種協働し,必要とする患者に対して十分な対人的ケアを提供できるようになれば,より総合的な精神医療・精神保健的支援の実現に寄与すると期待できる.公認心理師は,保健医療領域のみならず,教育や福祉,司法,産業と多領域にまたがる職種であり,医療機関における公認心理師の活躍は,さまざまな生活場面やライフサイクルにおけるシームレスな支援にもつながると考えられる.心理支援に関する制度面での課題解決が進み,国民にとってメンタルヘルス支援がもっと身近なものとなることが望まれる.

付 記

本研究は,厚生労働省令和元年度障害者総合福祉事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査」で得られたデータの一部を二次解析したものである.

利益相反

共著者の堀越勝は田辺三菱製薬株式会社よりライセンス料,笑む笑む訪問看護ステーションよりアドバイザー料を受理している.その他の著者に関しては,開示すべき利益相反関連事項はない.

表5-7

1) Evans, D. L., Charney, D. S., Lewis L, et al.: Mood disorders in the medically ill: scientific review and recommendations. Biol Psychiatry, 58 (3); 175-189, 2005![]()

2) Gefen, D., Straub, D. W., Boudreau, M. C.: Structural equation modeling and regression:guidelines for research practice. Communications of the Association for Information Systems, 4; article 7, 2000

3) Jan, Y. W., Yang, C. M., Huang, S. H., et al.: Treatment effect of cognitive-behavior therapy for insomnia combined with usual medication. Sleep Biol Rhythms, 17 (3); 311-321, 2019

4) Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., et al.: semTools: useful tools for structural equation modeling, R package version 0.5-5. 2021 (https://CRAN.R-project.org/package=semTools) 参照2022-02-15

5) 岸 泰宏: コンサルテーション・リエゾン精神医学の経済効率. リエゾン精神医学とその治療学 (山脇成人編). 中山書店, 東京, p.11-18, 2003

6) 岸 泰宏: コンサルテーション・リエゾン活動に特化した無床総合病院精神科の現状と今後. 精神経誌, 112 (12); 1203-1209, 2010

7) Kline, R. B.: Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 4th ed. Guilford Press, New York, 2015

8) 国立精神・神経医療研究センター(事業責任者: 今村扶美): 厚生労働省令和元年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の養成や資質向上に向けた実習に関する調査」報告書. 2020 (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000654302.pdf) (参照2022-02-15)

9) 国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神医療政策研究部: 精神保健福祉資料630調査, 令和2年度. 2021 (https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/) (参照2022-02-15)

10) 厚生労働省: これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書. 2017 (https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000152029.html) (参照2022-02-15)

11) Leichsenring, F., Steinert, C., Rabung, S., et al.: The efficacy of psychotherapies and pharmacotherapies for mental disorders in adults: an umbrella review and meta-analytic evaluation of recent meta-analyses. World Psychiatry, 21 (1); 133-145, 2022![]()

12) Melvin, G. A., Tonge, B. J., King, N. J., et al.: A comparison of cognitive-behavioral therapy, sertraline, and their combination for adolescent depression. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 45 (10); 1151-1161, 2006![]()

13) Morin, C. M., Vallières, A., Guay, B., et al.: Cognitive behavioral therapy, singly and combined with medication, for persistent insomnia: a randomized controlled trial. JAMA, 301 (19); 2005-2015, 2009![]()

14) 中嶋義文: 一般病院・医療・保健施設(精神科病院・精神科診療所を除く)における心理職実態調査. 厚生労働科学研究費補助金(特別研究事業)「心理職の役割の明確化と育成に関する研究」(研究代表者: 村瀬嘉代子)平成26年度総括・分担研究報告書. p.53-74, 2015 (https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/23665) (参照2022-02-15)

15) National Collaborating Center for Mental Health: Depression: The Treatment and Management of Depression in Adults. British Psychological Society, Leicester, 2010

16) 日本公認心理師協会: 厚生労働省令和2年度障害者総合福祉推進事業「公認心理師の活動状況等に関する調査」報告書. 2021 (https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000798636.pdf) (参照2022-02-15)

17) Reise, S. P., Scheines, R., Widaman, K. F., et al.: Multidimensionality and structural coefficient bias in structural equation modeling: a bifactor perspective. Educ Psychol Meas, 73 (1); 5-26, 2013

18) Revelle, W., Rocklin, T.: Very simple structure: an alternative procedure for estimating the optimal number of interpretable factors. Multivariate Behav Res, 14 (4); 403-414, 1979![]()

19) Revelle, W.: psych: Procedures for Personality and Psychological Research. Northwestern University, Evanston, 2021 (https://CRAN.R-project.org/package=psych Version=2.1.9) (参照2022-02-15)

20) Rizzo, J. A., Bogardus, S. T. Jr., Leo-Summers, L., et al.: Multicomponent targeted intervention to prevent delirium in hospitalized order patients: what is the economic value? Med Care, 39 (7); 740-752, 2001![]()

21) Rosseel, Y.: lavaan: an R package for structural equation modeling. J Stat Softw, 48 (2); 1-36, 2012 (https://www.jstatsoft.org/v48/i02/) (参照2022-02-15)

22) Sánchez-Meca, J., Rosa-Alcázar, A. I., Iniesta-Sepúveda, M., et al.: Differential efficacy of cognitive-behavioral therapy and pharmacological treatments for pediatric obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis. J Anxiety Disord, 28 (1); 31-44, 2014![]()

23) 田﨑博一: 精神科医療機関における心理職の実態と役割. 厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究事業)「心理職の役割の明確化と育成に関する研究」(研究代表者: 村瀬嘉代子) 平成26年度総括・分担研究報告書. p.45-52, 2015 (https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/23665) (参照2022-02-15)

24) Velicer, W. F.: Determining the number of components from the matrix of partial correlations. Psychometrika, 41 (3); 321-327, 1976

25) Wells, K. B., Golding, J. M., Burnam, M. A.: Psychiatric disorder in a sample of the general population with and without chronic medical conditions. Am J Psychiatry, 145 (8); 976-981, 1988![]()