ICD-11では,児童思春期に診断される雑多な診断がひとまとめに併記されていたICD-10と異なり,神経発達の問題と考えられる疾患をまとめて神経発達症としており,診断基準設定の背景が理解しやすく,使いやすいものとなった.診断名も「広汎性発達障害」(ICD-10)から「自閉スペクトラム症」へと,また「多動性障害」(ICD-10)から,「注意欠如多動症」へと変更になっている.いずれの疾患の診断基準もDSM-5の内容に準拠したものとなっているが異なる点もみられる.これらの変更には,それぞれの疾患のとらえ方の変化が背景にあると考えられる.

2)東京都立小児総合医療センター児童・思春期精神科

はじめに

本稿では,神経発達症群(neurodevelopmental disorders)のうち,注意欠如多動症(attention deficit hyperactivity disorder:ADHD)および自閉スペクトラム症(antism spectram disorder:ASD)について解説する.

ICD-11への改訂では,DSM-5と同様,知的発達症,自閉スペクトラム症,多動性障害(ICD-10)/ADHD(DSM-IV)が神経発達症群として1つにまとめられた.ICD-10では,広汎性発達障害(pervasive developmental disorders:PDD)がF8「心理的発達の障害」の項目に,また多動性障害(F90.0およびF90.1)が,F9「小児期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害,特定不能の精神障害」のなかに含まれていた.多動性障害については行為および情緒の混合性障害(F92)が同じグループに含まれ,雑多な診断が発症の時期によって集められた印象があった.行為障害も同じグループであり,さらに多動性障害と行為障害の両方の診断基準を満たすものについては,F90.1とコードするなど,多動性障害/ADHDと,行為障害や反抗挑戦性障害が類似のものととらえられていたのも特徴である.

DSM-IVではADHDもPDDも精神遅滞も「通常,幼児期,小児期,または青年期に初めて診断される障害」のなかに含まれていた.このなかには「幼児期または小児期早期の哺育,摂食障害」というサブグループや,「分離不安障害」を含む「幼児期,小児期または青年期の他の障害」のサブグループもあり雑然としていた.さらに「注意欠陥および破壊的行動障害」というサブグループにADHDと行為障害,反抗挑戦性障害が含まれていた.ICD-10と同様にADHDと行為障害や反抗挑戦性障害が,近縁の疾患と考えられてきた結果であるといえる.

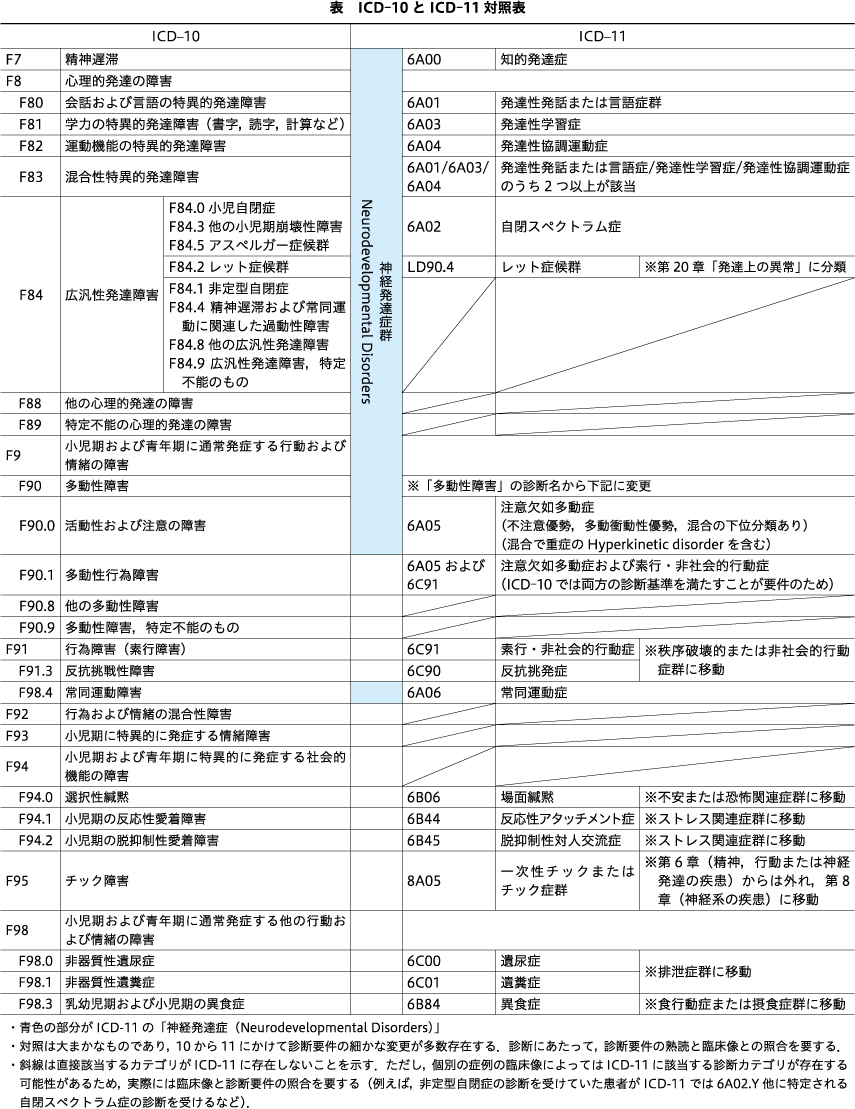

このように,DSM-IVでも,ICD-10でも,児童・思春期精神科で日々遭遇する診断については寄せ集めの感があった.それと比べ,神経発達の問題と考えられる疾患とそれ以外を分け,発達に関連する問題を神経発達症とした,DSM-5およびICD-11のグループ分けは,スッキリして使いやすく,診断基準設定の背景の考え方についても理解しやすい.ICD-10からICD-11への変更点については,表に概略を示す.

広汎性発達障害(PDD)から自閉スペクトラム症(ASD)への名称変更であるが,1990年代の終わりには英国の臨床現場においても「自閉スペクトラム症」の名称が使われており,実臨床に沿っての変更であるともいえる.この変更は,Wing, L.5)の提唱した,自閉症をスペクトラムでとらえる概念を取り入れたものと考えられ,自閉症が,categoricalな診断ではなくdimensionalな連続体としての診断であることを強調したものと考えられる.以下,ASDおよびADHDのそれぞれについて詳しく述べる.

I.自閉スペクトラム症(ASD)

2013年にDSM-5が公表されて以来,広汎性発達障害は,わが国でも自閉スペクトラム症と呼ばれるようになった.DSM-IVでは自閉性障害(299.00)やアスペルガー障害(299.80),小児期崩壊性障害(299.10)などのサブカテゴリーを含みPDDと呼ばれていたものが,DSM-5ではASD(299.00)という1つの診断名に統合された.なお,DSM-IVのサブカテゴリーのなかの「レット障害(299.80)」は,X染色体上に存在するMECP2遺伝子の異常を伴う単一疾患であることがわかりICD-11の精神および行動の障害の項目からは削除された.

ICD-11はDSMの流れを踏襲し,ASDという診断名を採用し6A02とコードした.ASD(6A02)はDSM-5のASD(299.00)とおおむね同様の内容であるため,両者の共通点と主な相違点のみ示すこととする.

・両者ともASDを定義する症状を,従来の1)社会性の障害,2)コミュニケーションの障害,3)repetitive/restricted behavior(RRB)という3つから,①「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」,②「行動,興味,または活動の限定された反復的な様式」という2つの症状にまとめている.もともと「社会性の障害」と「コミュニケーションの障害」をクリアカットに区別することは困難であり,これらがまとめられたことでDSMもICDも使いやすくなったといえる.

・DSM-5では上記の2つの症状各々に対して重症度を特定するよう示されているが,ICD-11では求められていない.

・ICD-11では,①について「年齢と知的発達レベルに対して期待される範囲を逸脱して」おり,②についても「年齢,性別,社会文化的背景に比べて明らかに非典型的または過度に」という条件が求められている.

・両者とも「知的発達症の有無」「機能的言語の障害の有無」に関し特定用語を付記するよう求めている.知的障害に関して,DSM-5が「知能の障害を伴う」「伴わない」の2分類であるのに対し,ICD-11は重症度も特定するよう求めている.言語障害に関しても,DSM-5が「言語の障害を伴う」「伴わない」の2分類であるのに対し,ICD-11は「機能的言語の不全がない,または軽度の不全を伴う」「機能的言語の不全を伴う(例えば簡単な単語や,文節程度しか話せない)」「機能的言語がみられない」の3分類である(なお,DSM-5も特定用語に加えて言語機能の現在の水準を評価し記載すべきとしている.例:単語のみ,短文の会話,完全な文章,流暢に会話する,など).

・ICD-11は,これまで小児期崩壊性障害と呼ばれていた一群に対しても特定用語を付記するよう求めている.

・ICD-11は,「格別の努力により多くの場面で適切に機能しているASD者」に対しても,ASDの診断は適当であると記している.

・両者ともASDとADHDの併存を認めている.

上記の通りICD-11の診断基準はDSM-5に準拠する内容であるが,解説部分に特徴がみられる.「正常との境界」という新たな項を設け,さらに併存が議論になる他の精神疾患を多数挙げ解説を加えている.

1.正常との境界

1)対人的相互反応

対人的相互反応の持続的欠陥は「shyness」によるものではない.Shynessであれば,身近な状況では適切な社会的コミュニケーションが図れる.

2)社会的コミュニケーション

初期に言葉の遅れがみられた子どもたちの多くは,同年代の同輩と同等の言語スキルを習得する.言葉の遅れがみられても,社会的コミュニケーションへの動機づけや対人相互反応スキルが限定的でない限り,ASDが強く示唆されるわけではない.

3)行動,興味,または活動の限定された反復的な様式

反復的または常同的な行動は,定型発達の一部として多くの子どもたちが経験する.社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥がみられない限り,これらだけでASDが強く示唆されるわけではない.

2.他の疾患との境界

発達性協調運動症(developmental motor coordination disorder)(6A04),発達性語音症(developmental speech sound disorder)(6A01.0)を除く神経発達症や,統合失調症,統合失調型症,社交不安症,場面緘黙,強迫症,反応性アタッチメント症(reactive attachment disorder),脱抑制性対人交流症(disinhibited social engagement disorder),回避・制限性食物摂取症(avoidant-restrictive food intake disorder),反抗挑発症,パーソナリティ症,チック症群,二次性神経発達症候群,と多数の疾患との境界が解説されているが,DSM-5では明確にされておらず著者が注目した併存症のみ下記に挙げる.

1)強迫症

強迫観念や強迫行動が,ASDの特徴である行動,興味,または活動の限定された反復的な様式と区別することが難しい場合がある.ASDのみの者に比べ,強迫症をもつ者は強迫行動への衝動に意識的に抵抗することが多い.

2)反応性アタッチメント症・脱抑制性対人交流症(DSM-5では前者の項にASDとの鑑別に関する記載がある)

反応性アタッチメント症の診断には,保護者による重度のネグレクトやマルトリートメントなどの履歴が必要である.同診断の者に適切な養育環境が与えられると症状は有意に軽減する.

反応性アタッチメント症では,行動,興味,または活動の限定された反復的な様式が典型的な特徴ではない.虐待やネグレクトの起こる以前の社会的コミュニケーションや対人的相互反応の正常な発達がみられたという証拠がかけている場合に,反応性アタッチメント症とASDの鑑別は困難である.

3)回避・制限性食物摂取症(DSM-5では本診断の項にASDとの鑑別に関する記載がある)

ASDの者は,感覚特性やルーチンへの執着から特定の食品の摂取を制限することがある.食事の制限により体重減少が著しかったり,健康問題を引き起こしていたり,重大な機能障害を引き起こしたりしている場合は,回避・制限性食物摂取症の診断を追加する.

4)反抗挑発症(反抗挑戦性障害)

ASDの学童では,知的能力障害や機能的言語障害を伴うかどうかにかかわらず,反抗的で要求に従わない行動や,爆発的な怒りを伴う攻撃的な行動が顕著なことがある.ASD者のこのような行動は,ルーチンの変化や不快刺激,不安などの特定のトリガーと関連し,挑発や悪意を伴うものではないことが多い.

5)パーソナリティ症(パーソナリティ障害)

ASD者は,その疾患特性のため苦手とする対人関係を開始し維持するために,パーソナリティ症と似た表出をみせることがある.パーソナリティ症であれば,幼児期早期より行動,興味,または活動の限定された反復的な様式を示すことはない.

以上をまとめると,ICD-10のPDDからICD-11のASDへと診断概念が大きく変更されたが,内容はDSM-5のASDとほぼ同じであり受け入れやすい.また,診断の鑑別・決定に役立つ「正常との境界」「他の疾患との境界」という項が重点的に記載され使用しやすい印象である.スペクトラム概念は臨床的実感とも矛盾せず,ICD-10では診断に悩まされた境界例でのわだかまりが解消された.ADHDとの併存診断も認められたことで,これまで臨床現場での実感とズレがあった部分も改善された.

II.注意欠如多動症(ADHD)

ここでADHDの疾患概念の変遷について述べる.ADHD概念の始まりは,18世紀末から19世紀初頭に記載された「制御の欠如と広範囲の秩序破壊的行動」を示し「個人の素質に原因があると考えられる児童期精神疾患」であり,Still, G. F.4)が,「道徳的統制の障害」と述べているように当初は素行症に近い概念であった.その後「微細脳損傷」の概念が提案されたが,微細脳損傷により多動や問題行動が生じるとの考え方は,症候学のみに基づき脳損傷を推定することは誤りであることが明らかになるにつれて廃れていった3).

これらの変化を経て,DSM-IIに小児期の多動性反応(hyperkinetic reaction of childhood)が記載され,DSM-IIIでは注意欠陥障害(attention deficit disorder:ADD)の名で「不注意・多動・衝動性の問題」として記載されて2),現在のADHD概念が確立した.以後,DSM-III-R,DSM-IV,ICD-10,DSM-5,ICD-11とこれが整理され発展してきた.

ここでは,ICD-11のDSM-IV,DSM-5との相違点および,ICD-10からの変更点について述べる.

DSM-IVでは,不注意症状9つのうち6つ以上,多動-衝動性症状9つのうち6つ以上がそれぞれ6ヵ月以上持続していることが診断条件で,症状による障害が2つ以上の状況でみられることとされていたが,症状の発現自体が2つ以上の状況でみられることとの条件はない.DSM-5になると,「症状のうちいくつかが2つ以上の状況において存在する」との条件が追加され,基準が厳格になった.ICD-10では,「1つもしくはそれ以上の状況で症状を認める」と書かれていたのみだったが,ICD-11においては「multiple」(多く)の状況で症状が認められることとしており,DSM-5よりもさらに厳しいといえる.

DSM-IVもDSM-5も,症状が「不注意優勢に存在」「多動・衝動優勢に存在」,あるいは「混合して存在」の3つのサブカテゴリーに分かれている.

ICD-10では診断名として「多動性障害」を用いており,基本症状として,注意の障害と多動を挙げていた.これは,不注意症状も,多動・衝動性症状も両方あるADHDの「混合して存在」するタイプに近いと考えられる.このようにICD-10の「多動性障害」の基本症状には,明確に「衝動性」と書かれておらず,「しばしば社会的な抑制が欠如し,ふつうにみられるはずの注意や遠慮がない」「しばしば向こうみずで,衝動的」など追記の形で衝動性の症状が記載されていた.

これがICD-11では「注意欠如多動症(6A05)」へと変更になり,DSMと同様に,不注意が優勢な型,多動・衝動性が優勢な型,混合型の3つのサブタイプが記載された.このようにICD-11では,ADHD/多動性障害の基本症状についての考え方に大きな変化がみられる.

また症状の持続について,DSM-IV,DSM-5ともに症状が6ヵ月以上持続していることという条件が付与されていたが,ICD-10にはこの条件はなかった.しかしICD-11では,DSMと足並みをそろえ「持続する(例えば,少なくとも6ヵ月の)不注意症状,または多動・衝動性症状,あるいはその両方」がみられることが診断に必要と書かれている.

症状の発現年齢についても変更された.ICD-10では6歳以前に症状が認められることが,DSM-IVでは7歳以前に症状が認められることが診断条件であったが,DSM-5と同じく,ICD-11では「12歳以前に症状が求められること」とし,年齢が引き上げられた.これは,学校生活など課題遂行や学習,行動の規範に従うことが要求される年齢や環境にないと,ADHD症状が明らかになりにくいためと考えられる.さらにICD-11では不注意症状に関して「不注意症状はその個人が強力な刺激と頻回の報酬の提供される活動に従事しているときには,明らかになりにくい」との但し書きがされており,DSM-IV,DSM-5,ICD-10と異なっている.ネットゲームなどに集中できても不注意症状がないと判断してはならないとの戒めであろう.

成人や青年期での診断について,ICD-10ではすでに「多動性障害と診断することは成人期でも可能である」「注意と行動に関しては発達に見合った基準を考慮して判断しなければならない」と書かれていたが,具体的基準は示されていなかった.DSM-IVには成人期や青年期での診断について記載はない.DSM-5になると「青年期後期および成人(17歳以上)では,少なくとも5つ以上の〈不注意症状または多動性および衝動性の〉症状が必要」との基準が示されている.ICD-11でも成人期の診断についてふれられている.例えば,多動は年齢とともに目立たなくなり,思春期以降は身体がそわそわする感じ(“feelings of physical restlessness”)として報告されることが多いとされる.さらに成人では12歳以前に症状が存在したことの確認が必要で,それができない場合の診断は注意しながら行うこととされている.

以上,ADHDに関し,DSM-IVからDSM-5へ,またICD-10からICD-11への流れをみてきたが,最後にDSM-5とICD-11の共通点と相違点についてまとめる.

DSM-5がこれまでのDSMと異なるのは,症状リストの後に「文化に関する診断的事項」があり,文化により子どもの行動に対する態度や解釈が異なること,情報提供者の文化的背景により症状評価が異なる可能性があることが明記された点である.ICD-11にも「culture-related features」という項目があり,同様の注意点が書かれているのに加え,不注意や多動・衝動性の症状は特に紛争後の地域で劣悪で被害を受けやすい境遇におかれた子ども達の間ではトラウマ的な出来事や悲嘆の反応として生じることがあり,診断をつける際に注意を要すると書かれている.

ICD-11はDSM-5と異なり,不注意症状が大きく3つに,多動・衝動性症状が4つに分けて説明され,症状の羅列であるDSM-5より頭に入りやすく記憶に残りやすい.また前述したように「正常との境界」という項目がある点も異なっている.「正常との境界」の項目では,子ども,特に幼年期の者や,青年の多くで,多動や衝動性が正常の発達として認められること,ADHDの診断には,症状が長期間持続し,さまざまな状況でみられ,発達のレベルと比して大きく問題でなければならず,かつ社会的,学業的,もしくは職業的に直接のネガティブな結果をもたらしている必要があることが記され,安易なADHD診断を戒めている.

ICD-11の「他の疾患との境界」の項目は,DSM-5では鑑別疾患として書かれている.取り上げられている疾患の多くは,DSM-5とICD-11で共通しているが,一部異なっている.

発達性協調運動症との境界については,DSM-5には記載がないが,ICD-11では衝動性や不注意のために物にぶつかりやすい者を発達性協調運動症とは診断しないようにとの記載がある.

また,DSM-5では鑑別疾患として個々に分かれて書かれている不安症群,抑うつ障害群,双極性障害,重篤気分調節症はICD-11ではひとまとめで記載され,これらの疾患群で重複してみられる症状とADHDとの類似点,どのように鑑別するか,特に不安症の症状との相違について具体的に記述されており理解しやすい.

秩序破壊的または非社会的行動症群(反抗挑発症,素行・非社会的行動症)〔oppositional defiant disorder(6C90),conduct-dissocial disorder(6C91)〕に入る疾患との鑑別では,DSM-5では反抗挑発症(oppositional defiant disorder)および間欠爆発症(intermittent explosive disorder)のみが取り上げられている.反抗挑発症についての鑑別のポイントは,DSM-5とICD-11で共通しているが,ICD-11では,これらの併存も一般的と明記されている点が異なる.間欠爆発症との鑑別点はDSM-5でもICD-11でも同じである.これらに加えDSM-5ではふれられていない疾患としてconduct-dissocial disorder〔ICD-10では行為障害(conduct disorder)となっていたもの〕がある.これについては「成人や青年期にみられるconduct-dissocial disorderでは,一般に不注意や多動の症状がみられず,かつ他者の権利の侵害や年齢相応に社会から期待される規範やルールの侵害が持続してみられる」「しかしconduct-dissocial disorderとADHDの併存はよくみられる」との記載がある.

以上まとめると,DSM-5においてもICD-11においても,これまで同じグループ内に含まれていた,素行症や反抗挑発症,間欠爆発症などの疾患群が,まったく別のグループになり,ADHDが神経発達症群として明確に定義されている点がDSM-IVやICD-10との大きな違いとなっている.ADHDの概念はICD-11において整理され直しすっきりとしたといえる.

III.考察

神経発達症群に関しては,DSM-5とICD-11で足並みをそろえた診断基準や記載がみられる.Clark, L.A.ら1)が述べているように,以前の版と比べ,DSM-5やICD-11は,発達病理学的観点をとり,幼少期から成人に至る精神疾患の経過を一続きととらえた診断マニュアルとなっており,疾患を整理し直している点が特徴で,幼少期に生じて成人へと続く疾患はひとまとめとなり,体系だった使いやすいものとなっている.またいずれのマニュアルも,精神疾患が,互いに影響を与え合う病因をもつこと,環境因や文化の影響,対人関係のもつ影響など心理社会的影響について以前にましてふれている点も共通である.児童・思春期精神科医である著者らにとっては,日常臨床において,学校・家庭など環境の影響を考えることが必須であるが,このことがICD-11でもはっきり示されたといえる.

おわりに

精神疾患の診断基準は,疾患概念に合わせて変わっていく.今回のICD-10からICD-11への神経発達症群の診断基準の変更は,大きな見方の変化を含んだものといえよう.問題となるのは,診断基準の変更が,以前の研究結果と現在の研究結果の比較を困難にすることである.その意味で,疾患分類にこだわらず,心と行動の問題を,発達の経過や環境因子の観点からとらえて研究する枠組みを提供するNIMH(National Institute of Mental Health)のRDoC Frameworkの行方も興味深い.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Clark, L. A., Cuthbert, B., Lewis-Fernández, R., et al.: Three approaches to understanding and classifying mental disorder: ICD-11, DSM-5, and the National Institute of Mental Health's Research Domain Criteria (RDoC). Psychol Sci Public Interest, 18 (2); 72-145, 2017![]()

2) 小野次朗: 診断基準の変遷と現状. ADHDの理解と援助(小野次朗, 小枝達也編著, 別冊発達31). ミネルヴァ書房, 東京, p.17-26, 2011

3) Sonuga-Barke, E. J. S., Taylor, E.: ADHDと多動性障害. ラター児童青年精神医学原書第6版 (長尾圭造, 氏家 武ほか監訳). 明石書店, 東京, p.925-947, 2018

4) Still, G. F.: Some abnormal psychical conditions in children. Lancet, 1; 1008-1012, 1902

5) Wing, L.: The autistic spectrum. Lancet, 350 (9093); 1761-1766, 1997![]()