臨床医の主たる責務は患者に対するものであるが,鑑定医の主たる責務は社会に対するものである.鑑定医にはあくまでも公正中立が求められるから,精神鑑定は臨床医学とは異なる倫理空間のなかで進行する.そのため司法精神医学での症例報告においては,対象者からの同意取得は第一歩にすぎず,真実公開への希求と対象者を含む関係者保護のコンフリクトのなかでの意志決定が求められる.

はじめに

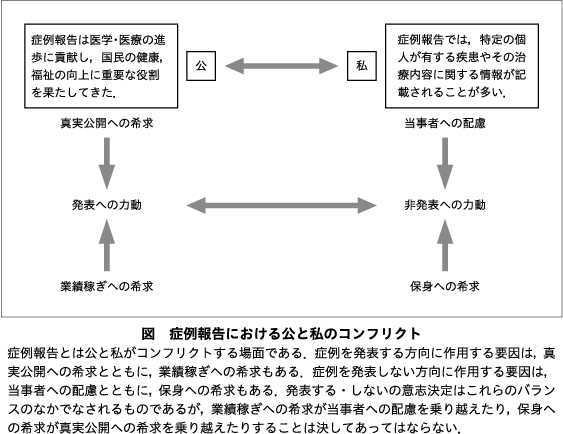

日本精神神経学会の『症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン』9)は,症例報告について,「医学・医療の進歩に貢献し,国民の健康,福祉の向上に重要な役割を果たしてきた」とその大きな価値を認めたうえで,「症例報告では,特定の個人が有する疾患やその治療内容に関する情報が記載されることが多い.その際,プライバシー保護に配慮し,個人が特定されないよう留意するとともに,原則として,十分な説明をし,理解を得た上で,同意を得なければならない」と注意を喚起している.このうち,価値については社会への貢献,すなわち「公」の側面に目を向けたものであり,注意については個人の保護,すなわち「私」の側面に目を向けたものである.症例報告に限らず,また科学研究一般に限らず,およそ人間の行動とは,公と私のコンフリクトのなかに営まれるものであり,誤解をおそれず単純化すれば,倫理とは公と私のバランスのなかに発生する事態であるといえる.

刑事司法は,社会の利益のために,個人にとっては害悪である刑罰を課すというシステムであるから5),公と私のコンフリクトが最も生々しく顕在化する場面である.しかもそこには最大限の厳しさを伴っている.なぜなら,解決困難な難題であるなどを理由として結論を先送りにすることは許されず,裁判では必ず判決を下さなければならないからである.その判決は死刑ということさえありうる.そして,精神鑑定の結果は,もしそれを受けて裁判所が心神喪失と認定すれば,死刑を無罪に転ずることさえありうる.このような極限状態にある司法精神医学の世界における症例報告についての考察を通して,医学一般における症例報告のあり方への控えめな提言をすることが本稿の目的である.

I.司法精神医学「症例」の特殊性

司法精神医学とは,法と精神医学のインターフェースにあるものすべてを指す幅広いものであるが,本稿での「症例」は,刑事精神鑑定の対象者に限定する.対象者とは,起訴前であれば「被疑者」,起訴後であれば「被告人」であるが,本稿では記載の煩雑さを避けるため「被告人」とする.

1.被告人である

鑑定医に求められる最大の倫理は公正・中立を堅持することである.鑑定は裁判所から依頼されることもあれば,検察官や弁護人から依頼されることもある.裁判が争いである以上,依頼者にはそれぞれの立場があり,望ましいと考える結果がある.しかし鑑定医は,依頼元がどこであれ,公正・中立を堅持しなければならない1).これは当然のようだが,すでに医の倫理との間にコンフリクトが発生している.すなわち,医療においては,患者に害となることは決してしてはならないという「無危害」原則があるが,刑事事件被告人の精神鑑定は,精神障害の犯行への影響が小さいという結論が出されれば刑を重くする方向に作用する.ここで,例えば「本人のためには刑罰より治療が望ましい」などという判断に基づき,刑を軽くする方向に傾ける結論を導くことは,「無危害」原則にはそっていることになるかもしれないが,精神鑑定の倫理には反する行為となる.責任能力の最終判断者は裁判所であって鑑定医ではないものの,鑑定の結論によって裁判所の判断がある程度予測できることはしばしばあるから,鑑定医は裁判の結論を左右する力を潜在的に有しているが,その力を被告人の利益のために用いてはならないのである.このように,そもそもの出発点において,精神鑑定は医療とは異質のルールによって動いている.

2.重要な個人情報がすでに公開されている

前述の学会ガイドライン9)には,個人が特定されないように留意することが明記されているが,大事件においてはその発生直後にすでにマスメディアに実名が発表されていることがしばしばある.そして公判は当然に実名を公開した形で進められるから,傍聴人はそれを知ることができ,判決文は実名だけは伏せた形ではあるがしばしば公式にインターネット上に公開されるから,いつでも誰でも読むことができる.さらには法律雑誌に裁判の詳細が発表されることさえある.

このような状況で症例報告をしようとする場合の倫理は,臨床例の症例報告とどこが同じでどこが異なるか.著者が被告人の症例報告をした経験からそれを抽出することから始めたい.

II.事例A―大型ディスカウントショップ放火事件6)16)17)―

2004年12月,埼玉県で発生し,店員3名が焼死した事件である.本件はマスメディアに大きく報道され,容疑者(後に被告人)の47歳女性は,放火の動機を「万引きで賠償金を取られた恨み」「男にふられたうっぷん晴らし」などと述べたと伝えられた.著者は裁判所からの嘱託でこの被告人の精神鑑定を行った.経過概要は次の通りである.

1.精神鑑定(2006年7~11月)

被告人は,元々は勤勉で誠実に仕事をする人物であったが,40歳頃から人格変化が始まり,仕事もやめて奔放な生活をするようになっていた.また,前頭葉に年齢不相応の萎縮が認められた.鑑定主文の一部を抜粋する.

①被告人には認知機能の低下があり,本件各犯行にはその影響があった.

②この認知機能低下は被告人の脳の萎縮と関連している.

③この脳の萎縮の原因としては,前頭側頭型認知症が考えられるが,現時点では確定できない.

2.鑑定人尋問(2006年12月)

さいたま地裁での鑑定人尋問については,次のように報道された2).

「鑑定書は「被告には認知機能の低下があり犯行にも影響があった」とし(中略)犯行時の責任能力を認める判断をした」

3.地裁判決:無期懲役(2007年3月)16)

判決文には鑑定人(著者)の意見として「被告人の脳には,その年齢に比して著しい萎縮が認められ,認知機能が低下しており,この認知機能低下が,抑制を低減するという点で本件犯行に影響した」と記載されていたが,前頭側頭型認知症の疑いについての言及は一切なかった.新聞報道3)では,「かつての交際相手に会えないうっぷんを放火で晴らそうとし,火事騒ぎに乗じて商品を盗もうとした」という裁判所の判示が強調され,責任能力についての記載は皆無に近いものであった.

被告人は判決に不服として控訴した.

4.高裁判決:控訴棄却(2008年5月)17)

「交際相手に会えないうっぷんを晴らすために犯行に及んでおり,動機に酌むべきものはない.極めて危険な行為を繰り返した結果は重大」「被告の判断能力は低下していたものの,動機や犯行の準備状況が合理的で責任能力があった」という判示が報道された4).その後,上告は棄却され一審の判決が確定した.

5.『判例タイムズ』に判決文とともに解説が掲載(2009年7月)11)

高裁が完全責任能力と認定した根拠として,①脳萎縮が著明でない,②放火という目的に向けての合理的な行動が挙げられていた.

6.論文として投稿7)

現在から振り返ってみてももちろんだが,当時,本件は前頭側頭型認知症にみられる倫理道徳機能の障害と刑事事件との関係を論ずるうえで,極めて貴重な事例であると著者は感じていた.しかしながら,メディアの記事だけでなく,判決文も医学的なポイントを大きく外しており,一部には誤った判断さえ認められていた6).そこで著者は,真実を論文の形で発表することは科学的に有意義であるのみならず,社会的には義務でさえあると考えるに至った.他方,精神鑑定の対象者の症例報告をすることが果たして許されるのかという葛藤もあった.すでに実名が報道されている大事件である以上,論文上で名を伏せても匿名化したことにはならない.鑑定医は対象者について通常の臨床例とは比べものにならない大量で詳細な資料を得ているが,それはあくまで精神鑑定という目的に使用するために裁判所から提供されたものであり,論文化の資料としてではない.これらは論文化は許されないという方向に傾ける事情であるが,この時点ではすでにメディアに,そして法廷などで公式に被告人の情報は大量に公開されていた.論文に記載する事実はそれらの公開された情報の範囲内にとどめ,そこに考察を加えるという形であれば問題ない.これが当時の著者の結論であった.投稿に踏み切った.

第一の雑誌からは,「本人から同意を取得せよ」との返答を受けた.この時点で被告人は無期懲役として刑務所に服役中であり,同意取得は事実上不可能であった.この雑誌への投稿は断念した.

第二の雑誌からは,「脳画像を提出せよ」との返答を受けた.著者は被告人の脳画像を所有していたが,本人の同意がない以上,脳画像の公開は不適切であると考えた.この雑誌への投稿も断念した.

第三の雑誌からは上のような指摘はなく受理された7).

かくして,事件発生から7年を経て論文として出版が実現した.この過程で考え感じたことは多岐にわたるが,ここでは本特集のテーマに直接関連する同意にかかわる事項についてのみ述べたい.

第一は,すでに公開されている情報に基づく症例報告にも本人同意が必要かという点である.しかも本件の場合は,真実を公開することで,社会に流布している誤った情報を正すという意味もあった(事件がメディアで報道されている場合,それは本件に限ったことではない).そうであれば論文化は本人の利益になるとさえ考えられるのではないか.

第二は,被告人の同意は有効かという点である.本件当時は被告人から論文化の同意を取得するという発想を著者はもっていなかったが,最近では必要と判断すれば同意を取るようにしており,多くの場合スムースに取得することができている.だが,被告人が鑑定医からの要請を拒否できるだろうか.鑑定に限ったことではない.医学研究における同意にかかわる文書には,拒否しても不利にならないことが決まり文句のように記されているが,当事者にしてみれば,拒否したら何らかの不利を被るのではないかと考えるかもしれない.精神鑑定によって自らの運命が左右される被告人にとってはなおさらそうであろう.

第三は,関係者の同意は不要なのかという点である.刑事事件には,被告人のみならず,その家族や,被害者や,そのほか多くの人々が関係している.論文で名を伏せても,大事件であれば特定することは比較的容易である.そうした人々からも同意取得が必要なのではないか.

このような課題はあるものの,真実を知った者にはそれを公開する義務がある.沈黙することのほうがむしろ非倫理的である.当時,著者はそのように考えていた.次の事例Bの著者は,それをより明確に表明している.

III.事例B―ヴァージニア工科大学銃乱射事件―

2007年4月16日,米国の大学キャンパスで教員・学生を含む33名が射殺された事件である.容疑者(現場で自殺)は同大学の23歳の男子学生であった.本件後まもなく,『沈黙し続ける権利はない(No Right to Remain Silent)』14)というタイトルの書籍としてこの学生についての詳細が公開された.同書の著者はこの学生を事件前に指導していた教員の一人で,同書のなかで次のように深い苦悩を述べている.

人々は囁く.沈黙した方がいいと.語れば弁護士に責められる.メディアに責められる.他人の権利を侵害したと責められる.語ることにはあまりに代償が大きすぎる.

それでも出版を決意したことについては次のように述べている.

もし私が頑なに沈黙し続けたら,今回のような悲劇がどこかで発生したとき,私はとても耐えることができないだろう.

著者に出版を躊躇させたのは自己防衛である.保身と言ってもよい.だが真実を隠蔽することへの違和感・罪悪感がそれを凌駕した.真実公開への強い希求.それは事件の全貌を知った者のもつ共通感覚と言えるであろう.この感覚は広く理解を得られるのではないか.だが,では,それは公式の場でも尊重されるのか.事例Cはそれが実際に試された貴重な事件である.

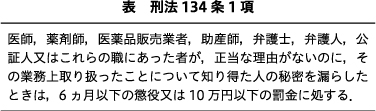

IV.事例C―奈良自宅放火母子三人殺人事件8)12)15)―

2006年6月20日に発生した16歳少年による本件は,むしろ「鑑定医秘密漏洩事件」としてよく知られている.鑑定資料がメディアに漏洩し出版されたため,鑑定医が刑法134条(表)秘密漏示罪で起訴され有罪となったのである.

一審裁判において,被告人(鑑定医)は次の通り主張した8).

C(加害少年)には被害者ら(継母,弟及び妹)に対する殺意があり,Cが殺人者であるなどの報道が繰り返されていたが,被告人は,Cの鑑定人として鑑定作業を進めるうち,Cに殺意がなかったことを知るに至り,誤った報道で広がった世間の認識を正してCの将来を守るには,真実を明らかにする必要があると考えた.

すなわち,「真実を明らかにする」ことは,刑法134条1項に記されている「正当な理由」にあたるとする主張である.

これに対し裁判所は次の通り判断を示した(下線は著者による)8).

被告人は,Cの鑑定人として,中立的立場から誠実に鑑定を行う義務を負っており,鑑定の中でその職責を果たすべきであるのに,弁護人の活動方針や少年の保護者の考え等に関係なく,結局は独りよがりな思惑で本件各犯行に及んだものといえ,軽率かつ公私混同とのそしりを免れず,動機に格別酌むべき点は認められない.

「真実を明らかにする」ことが「世間の認識を正す」「Cの将来を守る」というのは,被告人(鑑定医)の「軽率かつ公私混同」の「独りよがりな思惑」にすぎないという,厳しい裁断である.先の事例Aの論文化にあたり著者は,前述の通り,真実を公開することは真実を知った者の義務であると考えたのであるが,もし告訴されて裁判になればそれも「独りよがりな思惑」などと断ぜられるのであろうか.本件事例Cは情報漏洩であって,論文による発表とは大きく意味が異なるし,少年事件である点も大きな違いであるから,事例Aと同列に論ずることはできないが,しかしこの判示は刑法134条1項=医師の守秘義務についての判断である以上,逆に無関係であるとするのもまた不適切である.

本件は最高裁で上告が棄却されて終結したのであるが,最高裁の決定のなかに,刑法134条1項の「人の秘密」についての重要な解釈が示されている(下線は著者による)15).

「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれるというべきである.したがって,これらの秘密を漏示された者は刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」に当たり,告訴権を有すると解される.

秘密漏示罪には「本人以外の者の秘密も含まれる」というこの判示は,精神鑑定についての指摘という形をとっているものの,刑法134条1項すなわち医師の守秘義務にかかわる判示である以上,医学における症例報告のすべてに敷衍しうると認識する必要があろう.事例Aの同意をめぐる論において提示した,関係者の同意は不要なのかという問いに対する答えは,この最高裁の判示によれば,「関係者の同意も必要」であると解釈できる.症例報告において,たとえ本人の同意を取得したとしても,本人の周辺の関係者から,秘密を漏示されたとして告訴される可能性があるということである.

しかしながら,すべての症例報告に関係者の同意が必須とするのはどう考えても現実的ではないし,そもそも関係者とはどこまでかを決めることは不可能である.すると,告訴されるリスクを回避するためには症例報告などしないことが最善なのか.だがそれは社会的義務の放棄ではないのか.真実を知った者が沈黙することこそ非倫理的ではないのか.しかしそれは公私混同の独りよがりの思惑とみなされるのか…と論考は堂々巡りに陥り,無限ループのように続く.

V.私見

無限ループのなかには答えというものは存在しないゆえ,ここに控えめに私見を示すこととしたい.症例報告の原点に戻ってみる.

日本精神神経学会による『症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン』9)を参照するまでもなく,症例報告は大きな意義を有している.「公」すなわち社会貢献という側面に目を向ければ,症例報告をしないという選択肢はありえない.加えて,真実公開への希求が,症例を発表するという方向に人を駆り立てる.他方,発表される当事者(本人だけとは限らない)への配慮を怠ることは許されない.最大限の配慮とは,発表しないという選択であろう.ここに「公」と「私」の鋭いコンフリクトが発生している(図).そこにはさまざまな因子が影響するが,軽視してはならないのは,症例報告をするという決定には,業績稼ぎへの希求も影響することがあるという現実である.また,症例報告をしないという決定には,リスクを回避するという保身への希求も影響しているという現実である.業績稼ぎも保身も,それ自体は非難されるべきものではないであろう.しかし,業績稼ぎへの希求が当事者への配慮を乗り越えたり,保身への希求が真実公開への希求を乗り越えたりすることが,もしあったとすれば,それは医師として,また科学者として,容認できる態度ではない.倫理とは公と私のバランスのなかに存在するものであり,このバランスにはさまざまな因子が作用している.それらの因子のひとつひとつを十分に直視したうえで,最も倫理的と確信できる行動をとることが,正解のない難題のなかで求められる姿勢であると著者は考える.

おわりに

2001年6月8日に小学生児童8名を殺害した附属池田小事件13)被告人の鑑定医は,鑑定書全文を出版するという異例の決断を下した10).『宅間守精神鑑定書』と題された同書のまえがきに,この鑑定医は出版理由を3つ記している.

1.診断について,精神科の臨床医や専門家などにより,その妥当性が検証されるべきだと考えています.

2.附属池田小事件までの宅間守に対する精神医療はどうあるべきであったかを振り返る必要があります.

3.附属池田小事件をきっかけに医療観察法が成立・施行されたことを確認しておくべきではないかと考えたからです.

この淡々とした記述からは,同書の出版後まもなく他界されたこの鑑定医の,真実公開への強い希求を読み取ることができる.

疾患としての重症度と,人間としての不幸度は必ずしも相関しない.重い疾患を患っていても幸福な人生を歩む方もいらっしゃれば,疾患が軽くても不幸な人生を送る方もいらっしゃる.しかしながら重大な刑事事件の被告人となった精神障害者は,その重い疾患のために,他者の幸福を奪い,また,本人も強く責められることになり,重症度も不幸度も最重度な人々であるといえる.症例報告として発表しなければ,真実は公開されないままに経過し,同じ不幸が繰り返されることは避けられない.そうした意図に基づく発表を独りよがりの公私混同と名づけることが誰にできようか.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) American Academy of Psychiatry and the Law: Ethics guidelines for the practice of forensic psychiatry. 2005 (https://www.aapl.org/ethics.htm) (参照2020-12-17)

2) 朝日新聞埼玉版, 2006(平成18)年12月16日夕刊

5) 前田雅英: 刑法総論講義第7版. 東京大学出版会, 東京, 2019

6) 村松太郎: Case 22大型ディスカウントショップ連続放火事件. 認知症の医学と法学. 中外医学社, 東京, p.298-315, 2018

7) 村松太郎, 今井 聡: 前頭側頭型認知症の責任能力―大型ディスカウントショップ連続放火事件の裁判を通して―. 司法精神医学, 6 (1); 29-31, 2011

8) 奈良地裁平成21年4月15日判決(LEX/DB文献番号25450814)

9) 日本精神神経学会: 症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン. 2018 (https://www.jspn.or.jp/uploads/uploads/files/activity/patient_privacy_considerations_guideline20180120.pdf) (参照2020-12-17)

10) 岡江 晃: 宅間守精神鑑定書―精神医療と刑事司法のはざまで―. 亜紀書房, 東京, 2013

11) 大型ディスカウントショップ等に対する連続放火事案について, 前頭側頭型認知症(ピック病)の影響により完全責任能力が認められないとの主張が排斥された事例. 判例タイムズ, 1295号(2009年7月1日)

12) 大阪高裁平成21年12月17日判決(LEX/DB文献番号25481165)

13) 大阪地裁平成15年8月28日判決(LEX/DB文献番号28095012)

14) Roy, L.: No Right to Remain Silent: What We've Learned from the Tragedy at Virginia Tech. Three Rivers Press, New York, 2009

15) 最高裁平成24年2月13日決定(LEX/DB文献番号25444250).