てんかんの薬物療法はまず確実な診断に始まることを最初に強調しておきたい.一定の割合で失神など非てんかん性のイベントがてんかん発作と見誤られ,不必要な治療を受けている例が存在する.てんかんの診断は患者の一生を左右する大きな問題でもあり,診断に自信がなければ,てんかん専門医やてんかんセンターを利用するとよい.その段階を経て確実にてんかんであると診断された患者に対して,まず行われるのが薬物療法ということになる.薬剤の選択に関しては長く1989年の国際てんかん症候群分類に基づき,部分てんかん(焦点性てんかん)と全般てんかんに分け,部分てんかんにはカルバマゼピン,全般てんかんにはバルプロ酸が選択されてきた.現在でもこのコンセプトそのものの重要性は変わっていないが,治療薬剤については選択肢が増えたことで,より患者の特性に合わせた「オーダーメード」に近い治療が行えるようになっている.一方で選択肢が増えたことでかえって極端な単純化(どの患者にも同じ薬)や選択肢に迷う場面があるようにも思われる.個々の患者の状況に合わせた薬剤選択の目安を示す各種の治療ガイドラインも提示されている.今回は2018年に発表された日本神経学会のてんかん診療ガイドラインを紹介する.また,治療が開始されたのちは効果判定や副作用への対応,アドヒアランスの維持などのためにも,単に薬を処方し続ける,というだけではない医師―患者間のコミュニケーションが重要になる.社会生活へのてんかんや服薬の影響にも目を向けることで,患者の治療満足度が飛躍的に高まることを経験する.治療終結の可能性の見通しについてもあらかじめ患者に提示しておくほうがよい.

はじめに

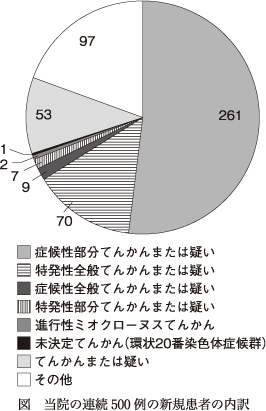

てんかんの薬物療法を行うにあたっては,まず確実なてんかんの診断が必要であることは言うまでもないであろう.しかし,このあたり前とも思えることが,ないがしろにされている例にてんかん外来ではよく遭遇する.簡単に言えば誤診である.当院てんかん外来を受診した連続500例の新規患者の内訳でみると(図),97例(19.4%)に初診時にはてんかん以外の診断がついた.「てんかん疑い」「急性症候性発作」といった診断も含まれるため,なかには後日てんかんと診断しなおした例もあるが,多くの例がてんかんではないにもかかわらずてんかん,あるいはてんかん疑いと診断され,長年抗てんかん薬による治療を受けていた例もあった.

特に起立性調節障害や神経調節性失神などはよくてんかんと誤診されている.これは失神の多くがけいれんを伴う2),という基本的な知識がないことから,目撃者の「突然倒れてけいれんしていました」という情報を強直間代発作などと誤って解釈することが原因と考えられる.実際には失神によるけいれんとてんかんによる強直間代発作では,その発症の状況,けいれんの様態・持続時間5)などが異なることが多く,問診でほとんどは鑑別可能である.

また,誤診例のなかに「脳波に異常がある」ことがてんかんの根拠として診断されている例も多く目にする.これには脳波の判読に誤りがある(異常でないものを異常と判断する)ことももちろんある.だがそもそも,脳波を根拠にてんかんを診断することそのものが問題であることが理解されていない.てんかんの診断は基本的に問診結果に基づくものである.てんかんとは,以下のいずれかの状態と定義される脳の疾患となっている1).

①24時間以上の間隔で2回以上の非誘発性(または反射性)発作

②1回の非誘発性(または反射性)発作が生じ,その後10年間にわたる発作再発率が2回の非誘発性発作後の一般的な再発リスク(60%以上)と同程度

③てんかん症候群と診断されている

ここには脳波検査の話は一切ない.脳波検査はてんかんがあったとしても異常がないことは珍しくなく,また少数ではあるがてんかん発作のないてんかん性脳波異常をもつ例もあることが知られている.てんかんである,というのはつまり問診結果から「てんかん発作を繰り返している,あるいは繰り返す可能性が極めて高い」と判断されたときなのである.てんかんは脳波検査の結果で診断する病態ではない,というのがご理解いただけるであろうか.

ただし誤解のないように述べておくと,脳波検査はてんかんの診断には必須の検査である.これは脳波所見がてんかん症候群分類に必須であることや,発作を繰り返す可能性が高いかどうかを判断するためには役に立つからである.また,問診が不十分であった場合,脳波所見から問診内容をもう一度見直すことにも役立つ.最も重要な問診と,脳波検査の立ち位置を間違えないようにすることが,脳波に左右されない正しいてんかん診断のための大切なポイントである.

てんかんの診断は患者に与える社会的・心理的インパクトなども考えると,できるだけ確実な根拠に基づいて行う必要がある.「てんかんかもしれない」「てんかんが否定できない」といったあいまいな根拠で治療が開始される例も多く目にするが,これはできるだけ避けるべきである.診断に自信がない場合はてんかん専門医やてんかんセンターにも意見を求めてみるのはいかがであろうか.てんかんセンターであれば長時間ビデオ脳波同時記録で発作を記録できる可能性があり,確実な診断が期待できる.問診内容から想像していた発作とビデオで撮影された実際の発作を比べてみることは,てんかん発作を学ぶうえで医師にとっても大きな意味がある.ぜひ専門施設をこのような形で利用されることをお勧めしたい.

I.てんかん分類と薬物療法

てんかんの薬物療法はてんかんの分類を考えることから始まる.ここでいう分類とは1989年の国際てんかん症候群分類であっても2017年の国際てんかん症候群分類であっても基本的には同じで,まず全般てんかんか部分てんかんかを区別することになる.ここではこれ以上詳しくはふれないので成書をご参照いただきたいが,これも問診の段階で発症年齢や発作型により想像はつくことが多い.そのうえで脳波検査の結果も考慮しててんかん分類を行う.

分類に対応した抗てんかん薬の選択としては,長らく部分てんかんに対してはカルバマゼピン,全般てんかんに対してはバルプロ酸が用いられてきた.現在は抗てんかん薬の選択肢が増えており,さまざまな薬が部分てんかん,あるいは全般てんかんに対しての効果を謳っているため,「どの薬を選んでいいのかわからない」といった迷いや,逆に「この薬で全般てんかんでも部分てんかんでもOKだからいつもこの薬」といった極端な単純化がみられるように思う.後者はかつて「なんでもバルプロ酸」だったものの薬が変わっただけ,ということになるだろうか.

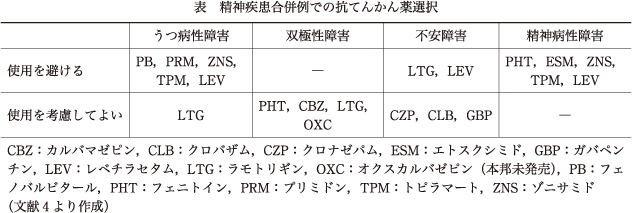

薬剤選択についての著者の意見としては,てんかん分類に基づいて薬剤を選択することは当然として,あとは患者特性に合わせて,避ける薬を決めることで選択肢を絞ることが重要だと思う.妊娠可能年齢の女性であればバルプロ酸をできるだけ避ける,ということは一般的な知識として浸透しているが,これも患者特性を考慮した薬剤選択の1つの例である.これが例えば幻覚妄想状態を呈したことがある,という特性があればゾニサミドやトピラマートなどを第一選択薬とすることをためらうし,感情的に不安定な患者に対してレベチラセタムやゾニサミド,トピラマート,フェニトインなどは使用しづらいと感じる.こうしたさまざまな患者背景を考慮し,その特性から避けるべき抗てんかん薬を想定すれば,ある程度選択肢は絞られる.

そこで使用する薬剤を決定したら,少量から漸増していくことになる.特にカルバマゼピンやラモトリギンなどは薬疹のリスクが漸増により軽減されるため,時間をかけて増量することが重要になる.使用する量は血中濃度や副作用の発現の有無をみながら基本的には十分量を使用する.十分量を使用しない状況下では発作があっても用量が不足しているために効果がみられないのか,無効なのかが判断できないからである.「少量でも」効果がある,という場合は確かにあるので,十分量を試みることがためらわれる状況(例えば妊娠など)であれば少量で経過をみる方法も妥当な場合はあるが,「少量のほうが」効果がある,ということが現時点で実証されている薬剤はないことは考慮する必要がある.血中濃度については治療域として示されている値はあくまでも目安として考える必要があるが,血中濃度が定常状態で治療域上限程度に達していれば,比較的しっかりした量で使用しているとはいえる.治療域内に血中濃度を保つことが時に目的化している場合があるが,あくまでも目安として「まだ治療域下限ぐらいしかないから十分量とはいえないな」「治療域上限に近い濃度があっても発作があるのだから,この薬で発作を抑制するのは難しいのかもしれないな」といった感覚で用いられるべきものである.

実際に用量を規定する因子によくなるのは副作用の発現である.副作用は用量依存性に発現するもの(dose-dependent)と個々の患者に特異的に発現しうるもの(idiosyncratic)に分けて考えるとわかりやすい.前者は眠気やふらつきなどが代表的なものであり,用量を規定する因子になりやすい.後者は薬疹や精神的な副作用などがそれにあたる.新規抗てんかん薬のなかでは最近使用頻度が高いこともあって,レベチラセタムの易怒性や情動の不安定化にはよく遭遇する.これも注意を要する患者特異的な副作用である.こちらは投与早期からみられることも多いので,用量はわずかでも中止せざるを得ないことも多い.著者は薬剤の投与前に用量依存性の副作用と患者特異的な副作用に分けて,あらかじめ代表的なものを説明しておくようにしている.

このように血中濃度や副作用の発現の有無に留意しながら発作が抑制されるかどうかを,十分な期間をかけて観察する.この十分な期間,というのは投与前の発作頻度から考える必要がある.投与前に発作が連日あったような場合は十分量になってから数週もあれば効果についてある程度判断できる.一方,もともと年単位,あるいは数年単位でしか発作がなかった場合は,治療により改善したかどうか判断するにはより時間がかかる.

薬物療法については上記の流れのなかで,発作頻度がもともと高い場合は半年~1年ぐらい,少ない場合でも1~2年ぐらいの期間で発作が完全に抑制されない,あるいは副作用に悩まされている,といった状況が続くようであれば,一度てんかん専門医やてんかんセンターなどのてんかん専門医療機関に意見を聞いてみるほうがよい.治療方針の見直しだけでなく,てんかん分類の診断の誤り,またそもそもてんかん診断の誤りなどが明らかとなることも多い.

また,精神科医にとっては自明のことであるが,自立支援医療など医療費の補助制度,精神保健福祉手帳などを介した就労支援など,てんかんの治療には薬物療法だけではなく社会的支援などを含めた包括的な視点が極めて重要である.日々の薬物療法への反応をみるだけではなく,社会のなかでてんかんを抱えて人生を送ることになる患者の生活に対して,想像力を働かせる必要がある.「こういう医療費の補助制度がありますよ」「運転免許は取得されますか?」「今お仕事はどういう状況ですか?」といった積極的な投げかけを行い,患者の悩みを共有することが,良好な医師―患者関係を構築し,患者の服薬アドヒアランスを高め,治療満足度を高めることにつながる.

II.てんかん診療ガイドライン2018(日本神経学会)

上記のような原則を頭に入れたうえで,治療方針を実際に決定するにあたり現場で参照するのが各種の診療ガイドラインであろうと思われる.2018年には日本神経学会からてんかん診療ガイドラインが発表されている4).前回のガイドライン発表が2010年で8年ぶりの改訂になる.

2010年までさかのぼるだけでも,新規抗てんかん薬がこの間に経口薬だけで6種類発売されている.また,2013年にてんかん合併妊娠におけるバルプロ酸の使用量と,生まれた児のIQが逆相関する,という内容で臨床の現場に大きなインパクトを与えたNEAD study3)が発表されるなど,てんかん合併妊娠についての知見も新たに蓄積されている.また,2014年の改正道路交通法とその運用基準では,運転適性がない状態で自動車運転を行っている患者について,医師が警察に届け出ることができる,という記載が新たになされている.てんかんに関連する疾患の原因遺伝子に関する研究の進歩も目覚ましい.ガイドラインにはこれらの新たな知見を踏まえた改訂がなされている.一方でてんかん治療の終結などの項目では,表現に若干の違いはあるが目立った変更点はない.

ガイドラインを参照する場合にはすでに述べた薬物療法の原則を念頭におく必要がある.薬物選択でいえばガイドラインの第一選択薬,第二選択薬はあくまでも一般的な効果や薬剤の忍容性を念頭においたものである.目の前の患者に対する薬剤を選ぶ際には,年齢や性別,副作用からみた患者と薬剤の相性といった要素を考慮する必要がある.例えば先にも述べたてんかんに精神疾患を合併している患者に対しては,使用を避けるべき薬剤があることはガイドラインにも明示されている(表).それによってはじめて,ガイドラインを踏まえた「オーダーメード治療」が可能になるのである.

おわりに

てんかんの薬物療法は確実な診断に基づき行われる必要がある.そのためには十分な問診を行う必要がある.また,必要に応じて専門施設をうまく利用していただきたい.薬物療法は最新のガイドラインも参照しながらてんかん症候群分類に基づき,患者の特性も踏まえた薬剤選択を行う.良好な医師―患者関係を築くために薬物療法のみならず,社会生活をする患者に医師の側から積極的な支援を提案していくことが求められる.

なお,本論文に関連して開示すべき利益相反はない.

1) Fisher, R. S., Acevedo, C., Arzimanoglou, A., et al.: ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia, 55 (4); 475-482, 2014![]()

2) Lempert, T., Bauer, M., Schmidt, D.: Syncope: a videometric analysis of 56 episodes of transient cerebral hypoxia. Ann Neurol, 36 (2); 233-237, 1994![]()

3) Meador, K. J., Baker, G. A., Browning, N., et al.: Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 years (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol, 12 (3); 244-252, 2013![]()

4) 日本神経学会監修: てんかん診療ガイドライン2018. 医学書院, 東京, 2018

5) Shmuely, S., Bauer, P. R., van Zwet, E. W., et al.: Differentiating motor phenomena in tilt―induced syncope and convulsive seizures. Neurology, 90 (15); e1339-1346, 2018![]()